儿脾醒颗粒对小儿厌食症患者干预效果的meta分析

2023-12-08胥瑞婷陈晓丽徐世君

巨 欢 胥瑞婷 陈晓丽 徐世君 文 婧 韩 丽

1.川北医学院附属医院药剂科,四川南充 637000;2.四川大学华西医院临床药学部药剂科,四川成都 610041;3.成都中医药大学附属医院药剂科,四川成都 610075;4.川北医学院药学院,四川南充 637000

小儿厌食症是儿科最常见的疾病之一,多见于1 ~6 岁儿童[1]。现代医学认为小儿厌食症的发病机制与神经系统的食欲调节中枢和消化系统功能紊乱有关[2-3]。传统医学认为,小儿厌食症病机关键在于脾失健运,胃纳失和[4-6]。已有医者采用传统疗法治疗小儿厌食症,并获得一定疗效[7-8]。儿脾醒颗粒是由经典名方《参苓白术散》和《保和丸》化裁而来,已有多项研究[9-12]报道儿脾醒颗粒治疗小儿厌食症的临床疗效和安全性,但目前尚缺乏系统评价对儿脾醒颗粒的疗效进行报道。因此本研究通过对儿脾醒颗粒治疗小儿厌食症随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)研究进行meta 分析,为临床治疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 文献检索

检索的英文数据库包括PubMed、Cochrane Library、Embase,中文数据库包括中国知网、万方和中国生物医学文献数据库。检索时间均从建库至2023 年4 月5 日。检索策略采用主题词和自由词相结合的方式。英文检索词为“anorexia”“anorexia nervosa”“cibophobia”“fastidium”“Erpixing” 等,中文检索词为“厌食症”“神经性厌食症”“食欲下降”“食欲减退”“儿脾醒”等。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 研究类型 纳入标准:国内外公开发表的研究儿脾醒颗粒治疗小儿厌食症的RCT、观察性研究,无论是否采用盲法,文种限制为中、英文。

1.2.2 研究对象 纳入标准:符合Chatoor I 主编的《婴儿及年幼儿童喂养障碍的诊断与治疗》诊断标准[13],且符合《中医儿科常见病诊疗指南》[14]及《小儿厌食新药临床试验设计与评价技术指南》[15]中关于脾胃不和证的辨证标准。排除标准:由其他疾病造成的厌食;患有先天性疾病或其他系统的原发病;有药物过敏史或对儿脾醒颗粒过敏的患者。

1.2.3 干预措施 对照组采用常规治疗手段、空白对照等干预措施;儿脾醒组需在患者入组后连续使用儿脾醒颗粒至少10 d。

1.2.4 结局指标 总有效率、中医症候及单项症状疗效、进食时间、体质量和药物不良反应。

1.3 文献筛选、资料提取和质量评价

使用EndNote X9 软件进行文献管理。需要2 名研究人员对所有文献进行筛选、提取和评价。所纳入RCT 研究的质量评价工具为Cochrane 偏倚风险评估量表,参考之前报道的文献分级方法[16]评价文献等级。

1.4 统计学方法

使用RevMan 5.4 软件进行meta 分析。采用均方差(MD)及95%置信区间(CI)表示连续性资料,用相对危险度(RR)及95%CI表示二分类资料。研究结果间的异质性采用χ2检验(检验水准为α=0.10),并根据统计量I2确定研究间是否存在异质性,若I2<50%,P> 0.10 说明异质性较少,若I2≥50%,P≤0.10 说明各研究间存在统计学异质性,需进一步分析异质性来源。考虑到纳入研究所用的研究工具和方法存在差异,均采用随机效应模型进行分析,并使用Stata 16.0 软件进行敏感性分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

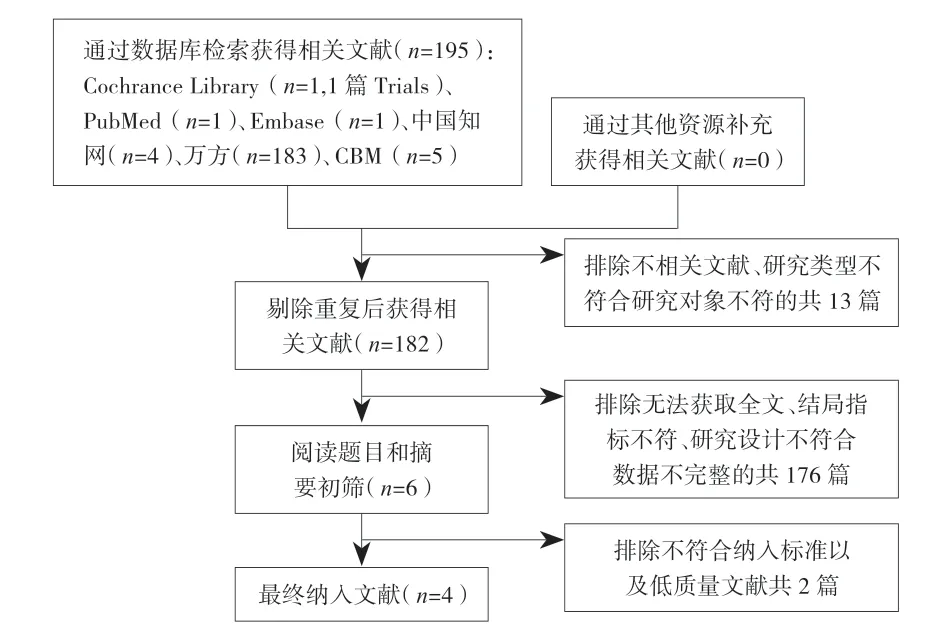

根据文献筛选流程(图1),6 个数据库中共获得相关文献195 篇。根据纳入及排除文献标准进行逐层筛选,最终纳入文献4 篇[9-12],其中1 篇[9]被PubMed、Cochrane Library 和Embase 所收录,3 篇[10-12]被中文数据库收录。

图1 文献筛选流程图

2.2 纳入文献基本特征

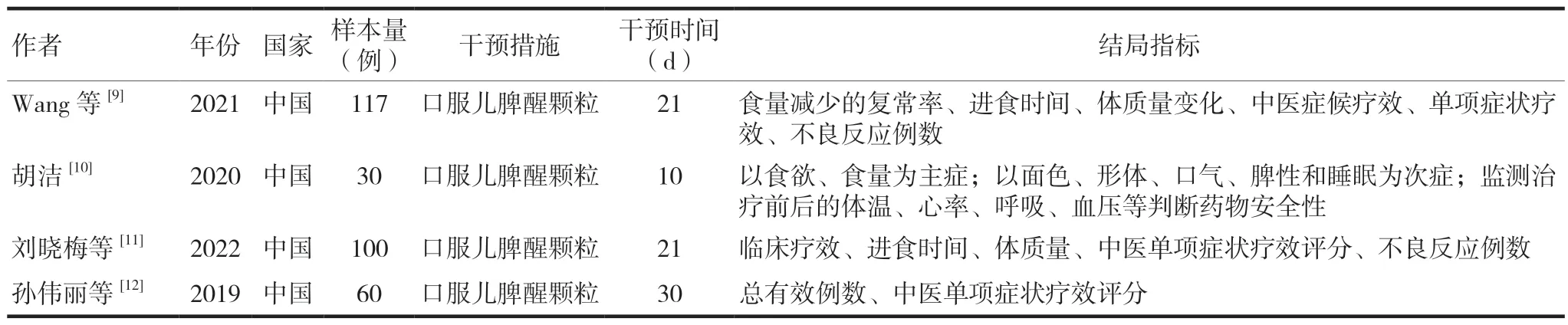

共纳入307 例患者,最短干预时间为10 d,纳入文献的基本特征见表1。

表1 纳入文献基本特征

2.3 纳入文献质量评价

采用Cochrane 中针对RCT 研究的偏倚风险评估表(Cochrane ROB)对纳入的4 篇文献进行质量评价,其中1 篇[9]为A 级,3 篇[10-12]为B 级,见图2。

图2 纳入文献风险偏倚评价

2.4 meta分析结果

2.4.1 有效例数 共4 篇文献研究了儿脾醒颗粒对小儿厌食症的治疗效果,共纳入患者307 例,儿脾醒颗粒治疗后192 例患者缓解,总有效率为62.54%。各研究间异质性较大(I2=98%,P< 0.000 01),采用随机效应模型,结果显示儿脾醒颗粒治疗后,小儿厌食症有缓解趋势[RR=1.57,95%CI(0.94,2.63),P=0.08]。见图3。

图3 有效例数森林图

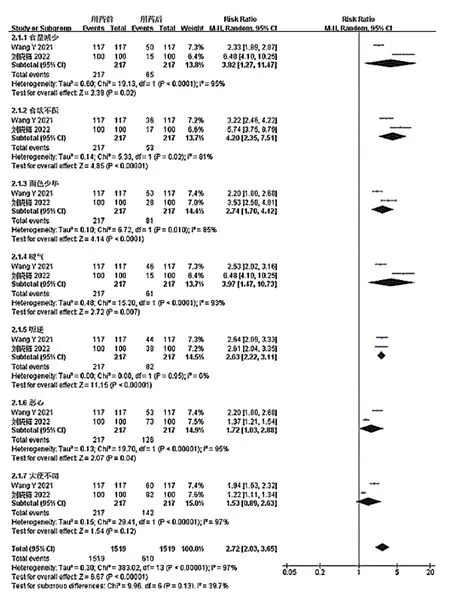

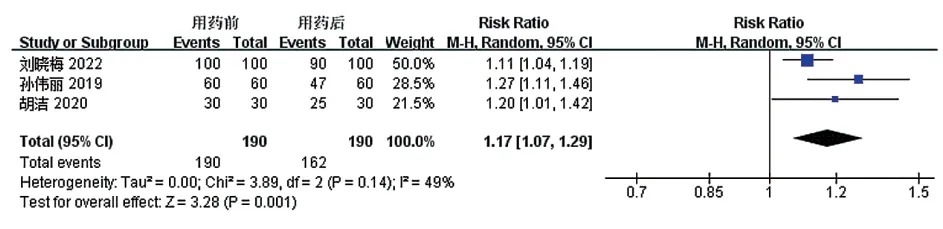

2.4.2 治疗后中医单项症状 儿脾醒颗粒除对大便不调无显著疗效外[RR=1.53,95%CI(0.89,2.63),P=0.12],可显著治疗剩余6 项,尤其对食欲不振、面色少华、嗳气和呃逆具有较好的治疗效果,差异有统计学意义(P< 0.01)。见图4。

图4 治疗后中医单项症状森林图

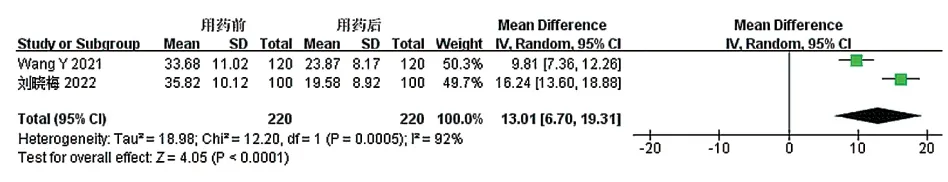

2.4.3 进食时间 纳入的4 项研究中,有2 项[9,11]研究对儿脾醒颗粒能否缩短小儿厌食症患者的进食时间进行了探讨。结果表明,儿脾醒颗粒治疗后可缩短小儿厌食症患者的进食时间,差异有统计学意义[MD=13.01,95%CI(6.70,19.31),P< 0.0001]。见图5。

图5 进食时间森林图

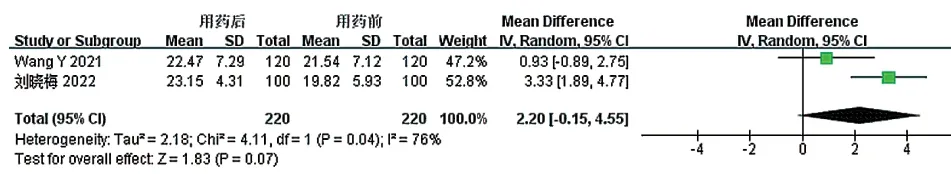

2.4.4 体质量变化 Wang 等[9]和刘晓梅等[11]的研究同时探讨了儿脾醒颗粒对小儿厌食症患者体质量的影响。结果表明,使用儿脾醒颗粒治疗小儿厌食症患者后,其体质量呈上升趋势[MD=2.20,95%CI(-0.15,4.55),P=0.07]。见图6。

图6 体质量变化森林图

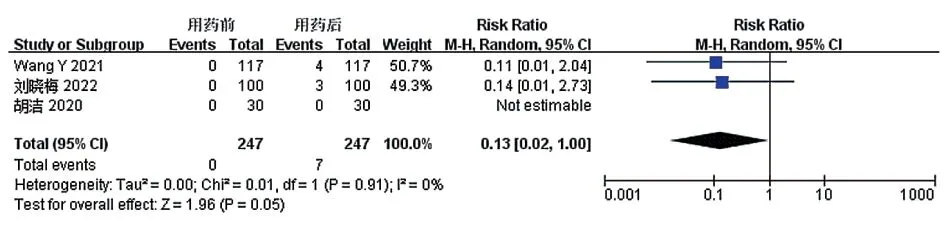

2.4.5 安全性分析 所纳入的4 项研究中,有3 项[9-11]对研究过程中的不良反应进行了统计。合并后,这些不良反应疑似与儿脾醒颗粒有关,尚不能认为与儿脾醒颗粒显著相关[RR=0.13,95%CI(0.02,1.00),P=0.05]。其中1 项[10]RCT 研究共纳入了30 例患者,均未出现不良反应。见图7。

图7 安全性分析森林图

2.4.6 敏感性分析 本研究共纳入4 篇[9-12]文献,2 篇[9,11]文献对进食时间和体质量进行了探讨,3 篇[9-11]文献评价了药物安全性。采用Stata 16.0软件进行敏感性分析,总体稳定性较好。有1 篇[9]文献结果明显偏移Y 轴(图8),剔除后可使总有效率发生改变(图9),异质性也从98%下降到49%。

图8 敏感性分析

图9 剔除1 项研究后总有效率森林图

3 讨论

共纳入4 篇文献,其中1 篇[9]为A 级,3 篇[10-12]为B 级。所有文献均为RCT 研究,其中Wang 等[9]的研究采用区组随机、双盲、双模拟、多中心的研究方法,报道最为详实,研究质量最高。敏感性分析表明,meta 分析的异质性主要来源于Wang 等[9]发表的文献,与其余研究不同的是,这项研究是多中心,双盲研究。参试人员分布在不同地域,虽然都符合中西医关于小儿厌食症的诊断标准,但仍可能由于饮食、生活习惯、生活习俗带来偏倚。

纳入的4 篇文献中,3 篇文献对安全性进行了评价,其中胡洁[10]的研究中纳入的30 例患者连续使用儿脾醒颗粒10 d,未发现有不良反应;刘晓梅等[11]的研究中纳入100 例患者,有3 例出现了不良反应,主要包括恶心、皮疹,疑似与药物有关;Wang 等[9]的研究中纳入117 例患者,其中有4 例出现了不良反应,主要包括荨麻疹、血小板异常、尿道感染、咽炎,疑似与药物有关。总体来看,3 项[9-11]RCT 研究共纳入247 例患者,不良反应的发生率为2.83%,尚不能认为这些不良反应与儿脾醒颗粒有关。

小儿厌食症是一种症状,并非一种独立的疾病[17-20]。传统医学对小儿厌食症的治疗有丰富的经验,其疗效也被广泛认可[21-25]。儿脾醒颗粒具有益气健脾和中开胃的功效,已有研究报道了儿脾醒颗粒对小儿厌食症的治疗效果,但尚缺乏系统评价。本研究纳入了儿脾醒颗粒治疗小儿厌食症的RCT 研究,并对结局指标进行了统计分析。但关于儿脾醒颗粒的多中心RCT 研究较少,今后可致力于开展大样本,多中心的高质量研究。