四级质控联合积极心理干预在麻醉苏醒期的应用效果

2023-12-06严东芳张岩贺大烨

严东芳 张岩 贺大烨

1华中科技大学同济医学院附属同济医院麻醉科,武汉 430030;2华中科技大学同济医学院附属同济医院神经外科,武汉 430030;3华中科技大学同济医学院附属同济医院急救中心,武汉 430030

麻醉苏醒期指术后麻醉恢复期,此阶段易出现躁动等麻醉手术并发症,即短暂性行为、意识分离的精神异常症状,以兴奋、呻吟、哭闹、肢体无意识动作为主要临床表现〔1-2〕。苏醒期躁动影响患者血压、心率水平及血压系统稳定,严重者可能降低手术效果,影响生命安全〔3〕。因此,为避免苏醒期出现以上意外伤害,需为患者建立一套完整的质量控制体系,从生理、心理多方面给予患者全面的照护,确保麻醉苏醒期的安全性〔4-5〕。四级质量控制管理模式和积极心理干预在麻醉苏醒期的应用均有报道,但关于二者联合应用的研究较为少见。若能将两种模式有效融合,将显著提升麻醉苏醒期患者的护理质量,保证其安全性。本研究选取在该院接受全麻手术的患者实施四级质量控制管理联合积极心理干预,旨在探讨对其的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

筛选120例在华中科技大学同济医学院附属同济医院接受麻醉手术的患者,纳入时间为2019年3月至2022年3月。纳入标准:①均在该院接受全麻状态下手术治疗;②年龄18~60周岁,且本人或家属签署知情同意。排除标准:①术前存在精神、意识障碍者;②合并严重器官衰竭、功能不全患者;③临床资料缺失,中途退出者。将符合上述纳排标准的患者按照手术时间先后顺序分为两组,前60例为参考组、后60例为研究组,均为60例。参考组男32例,女28例;平均年龄(45.31±2.65)岁;骨科手术19例、胸部手术17例、腹部手术13例、头部手术9例、其他2例。研究组男30例,女30例;平均年龄(45.26±2.90)岁;骨科手术17例、胸部手术18例、腹部手术15例、头部手术9例、其他1例。两组患者的年龄、性别、手术类型等一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1参考组 参考组按照常规护理方式实施以下干预措施:①术前访视:术前通过宣教、心理干预等访视向患者介绍手术、麻醉方法及过程、术后注意事项等。②环境干预:保证手术室安静,温度、湿度适宜患者需求,帮助患者取正确体位。

1.2.2研究组 研究组采取四级质量控制管理联合积极心理干预,具体如下。

1.2.2.1四级质量控制 成立四级质量管理体系,四级分别为麻醉科主任、科护士长、管理组长、质控小组(临床工作经验5年以上的护师组成),各层级职责如下。(1)麻醉科主任:负责每个月定期召开麻醉科质控会议,组织体系内成员共同分析科室工作中存在的问题。查阅相关文献建立麻醉医师-麻醉护士合作沟通机制,提高医师、护士之间合作效率和交流频率。围绕质量管理内容与麻醉科进行沟通,提出需求、要求和问题,从而解决质量管理中存在的问题。(2)科护士长:负责根据科主任提出的问题制定详细的麻醉护理方案和苏醒起躁动预防应急预案。根据该科室内护理人员学历、年资等进行合理人力资源分配,制定相应奖赏措施激发护理人员工作积极性。每个月汇总护士个人工作情况总结,给予点评和纠正。(3)管理组长:负责成立质控小组并监督工作。每周至少组织质控小组召开一次会议,总结实际临床患者苏醒期躁动发生情况和护理质量,根据患者需求、苏醒情况建立组间协调机制,指导质控小组成员落实各项护理操作,共同解决患者苏醒期存在的问题。(4)质控小组:负责落实上层级制定的具体患者护理措施。本小组内可分为质量管理、躁动预防、安全管理3个亚组,每组2名护师。分别落实以下操作。①质量管理亚组:制定麻醉苏醒期患者护理记录单,核对记录单内容是否正确、完整,检查患者生命体征记录情况及工作人员签字。评估苏醒期记录完整性,出现不完整情况即刻追究原因并进行改进。②躁动预防亚组:根据上级要求和相关管理规定,从患者机体水平、麻醉物品使用两方面预防患者苏醒期躁动。将患者脑电双频指数、苏醒期躁动评分的内容纳入管理指标,密切观察并分析患者躁动发生的危险因素,给予预防性护理。③安全管理小组:建立麻醉护理质量管理数据库,记录患者血压、心率、呼吸频率、动脉氧分压、平均动脉压等生命体征指标及嗜睡、躁动等体征表现,录入到麻醉信息电子系统后给予患者针对性管理和护理。

1.2.2.2积极心理干预 由经过积极心理干预培训的护理人员完成,主要通过以下措施实施:①通过术前访视与患者交流,了解患者心理状态,深入分析心理问题出现的原因、影响因素。②根据患者存在的不良情绪,鼓励其表达内心疑问、恐惧和担忧,护理人员以心理暗示、积极引导等方式纠正其错误认知,与患者共同建立信心。③告知患者苏醒期可能出现的不适感及紧张缓解方法,帮助患者做好心理准备、生理准备积极应对麻醉和麻醉后苏醒期。

1.3 观察指标

①生命体征:取患者诱导前、拔管前、拔管后1 min、拔管后5 min,分别是设置为T0~T3,检测上述时间点两组心率、平均动脉压水平并比较。②苏醒质量:详细记录两组睁眼时间和呼吸恢复时间,采用躁动评分(0~4分)、Ramsay量表(1~6分)对患者进行苏醒期评估,通过上述指标比较苏醒质量,评分越高苏醒质量越好,Ramsay量表信效度良好,Cronbach α系数为0.855。③躁动发生情况:采用躁动-镇静量表对两组患者苏醒期状态进行评估,分别为-5~4分10级评分,按照评分范围进行0~3级评价,级数高者提示躁动反应越明显,该量表信效度良好,Cronbach α系数为0.870〔6〕。④护理满意度:出院前,向患者发放该院自制麻醉护理满意度调查问卷,患者及家属根据主观感受从服务态度、护理质量、人文关怀、操作技能等方面进行评估,分为优良差3级评定,比较组间护理满意度优良率差异。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组生命体征指标比较

T0时段,参考组、研究组生命体征水平比较差异均无统计学意义(均P>0.05);T1~T3时段,研究组心率、平均动脉压水平相较于参考组更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组生命体征指标比较

2.2 两组苏醒质量比较

相较于参考组,研究组躁动评分更低,Ramsay评分更高,差异均有统计学意义(均P<0.05),两组睁眼、呼吸恢复时间比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

表2 两组苏醒质量比较

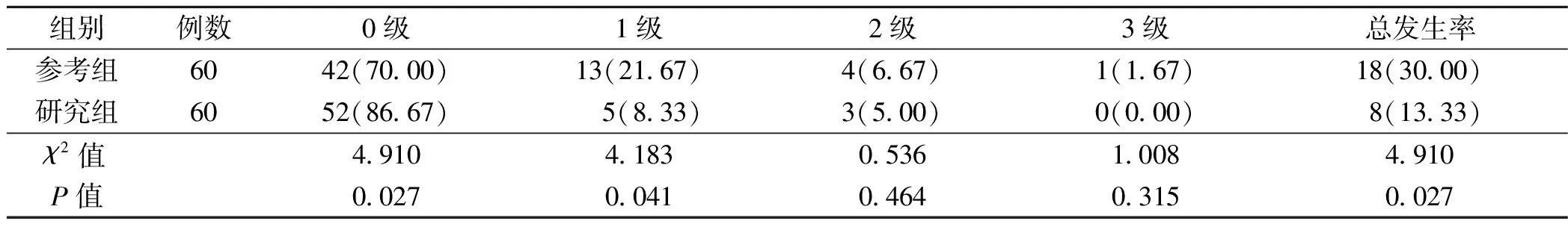

2.3 两组躁动发生情况比较

两组苏醒期2级、3级躁动患者例数比较差异均无统计学意义(均P>0.05),相较于参考组,研究组苏醒期0级躁动患者更多,1级躁动患者更少,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组躁动发生情况比较〔n(%)〕

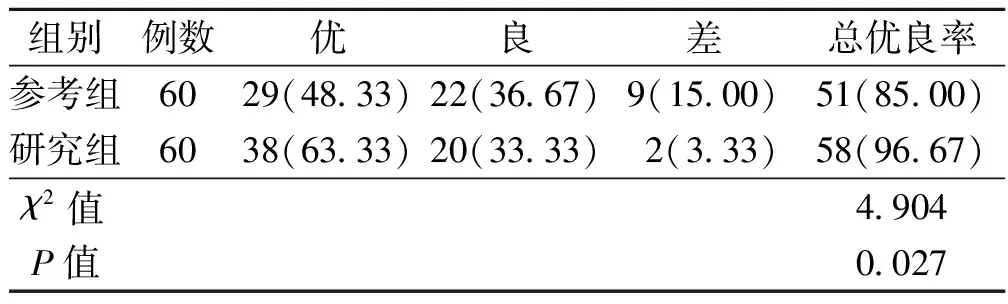

2.4 两组护理满意度比较

相较于参考组,研究组麻醉护理总满意度更高,差异有统计学意义(P<0.05),参考组、研究组满意度优良率分别为85.00%、96.67%,见表4。

表4 两组护理满意度比较〔n(%)〕

3 讨论

苏醒期躁动是麻醉手术患者术后一种意识障碍表现,是疾病进展中的中继状态,患者在昏迷、清醒的双向发展过程中,均有可能出现躁动表现〔7〕。苏醒期躁动发生的因素较为复杂,多认为与置管操作、引流管刺激等引发的应激有关,加之麻醉药物共同对患者中枢系统产生抑制作用,患者意识恢复后中枢功能未能及时恢复,从而影响机体处理和感觉,引发躁动〔8〕。

现阶段,护理服务向“生物-心理-社会医学模式”转变,传统护理模式重视生物维度,忽视了对患者心理、社会医学维度的干预,导致围术期护理质量不佳,提高全麻手术患者术后苏醒期风险〔9〕。何雄和潘虹建〔10〕研究表明,术前焦虑、术后恐惧等负性情绪均会导致患者出现较为强烈的心理、生理应激,继而出现苏醒期躁动、血流动力学异常改变等应激反应。全麻手术患者普遍存在较强的自我负担感,认为自身病情对家庭经济、情感造成一定压力,长此以往,陷入消极情绪中,影响治疗效果〔12〕。因此,护理人员应充分关注麻醉患者个体心理状态,通过积极心理干预,帮助患者重塑认知,建立康复信心,从而减轻负性情绪对躯体造成的不良反应。本研究结果显示:相较于参考组,研究组躁动评分更低,Ramsay评分更高,两组睁眼、呼吸恢复时间差异无统计学意义。詹舟茹等〔11〕研究将积极心理暗示的护理模式应用于骨科麻醉手术患者,患者调节良好心理状态后各项风险均有所降低,表明该护理模式具有较高的应用价值,与本研究取得基本一致结论,均提示积极心理干预能够提升苏醒质量,进一步说明心理状态与躯体应激的协同作用,积极的心理干预在降低苏醒期躁动、提高镇静水平方面效果显著。

国内外诸多研究均表明,麻醉科规范化流程的实施能够提高麻醉护理质量,从而保证麻醉手术患者围术期安全性〔12-13〕。代恒茂等〔14〕研究也对麻醉护理进行质量控制,患者经过质量管理生命体征在合理范围内得到有效控制。基于此,本研究构建一套以麻醉科主任、科护士长、管理组长、质控小组为主的四级质量控制管理体系,将该体系实施于研究组患者,结果显示:T1~T3时段,研究组心率、平均动脉压水平相较于参考组均更低,在合理范围内,心率越低表示患者体征越稳定,但过低也存在一定风险,本研究患者心率均在合理范围内降低。同时,相较于参考组,研究组苏醒期0级躁动患者更多,1级躁动患者更少。即四级质量控制管理体系的应用能力能够有效预防全麻手术患者苏醒期躁动发生风险,维持各项基本生命体征稳定,与张红妍〔15〕的研究结果类似。分析原因可能为以下几点:①通过四级质量控制管理体系,麻醉科护理人员分工明确,各层级分工明确,通过持续的质量改进提高各人员躁动防范意识,促进苏醒期苏醒质量的提升〔16-17〕。②四级质量控制管理体系在质控小组下进行亚分组,分别通过质量管理小组、安全管理小组、躁动预防小组确保了麻醉流程记录完整,能够及时发现缺陷并追溯。躁动预防小组、安全小组能够将苏醒期麻醉护理措施实际落实于临床,从降低躁动发生风险,维持各项生命体征稳定〔18〕。此外,本研究结果还显示,较于参考组,研究组麻醉护理总满意度更高,表明其四级质量控制管理联合积极心理干预能有效提高全麻手术患者麻醉护理满意度,考虑为在科主任与护士长管理下,各项护理措施得以落实,患者心理状态得到改善,从而全面提升护理质量,患者认可度较高。

综上所述,四级质量控制管理联合积极心理干预在麻醉苏醒期患者中具备较高的应用价值,能够改善患者苏醒质量和护理满意度,维持心率、血压水平稳定,降低躁动发生风险。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突