“双碳目标”下高铁建设节碳策略浅析

2023-12-06桑朝辉

桑朝辉

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西 西安 710043)

0 引言

在全球资源短缺、环境恶化的背景下,各行各业都在以低碳高质量发展为目标,通过行业结构调整,内部产出能耗优化,高效运营组织、使用新材料、新工艺等方面的探索,全方位的实现双碳目标。铁路作为国家基础设施之一,有责任做出自己的努力,为低碳高质量发展贡献力量。

1 研究背景

“双碳”目标是我国实现绿色高质量转型发展的重要举措和要求,作为全球最大的发展中国家,中国碳排放体量大、任务重,实现“双碳”目标任重而道远。特别是对于铁路运输领域,有巨大的低碳优化空间,构建低碳智能化高铁体系,优化铁路运输结构,推广节能、低碳交通工具,积极引导低碳出行等,为实现“双碳”目标贡献铁路力量[1]。

双碳目标是可以控制并实现的指标。从《复兴号双碳新科技》一文中可知,高铁每人每百公里能耗仅为飞机的18%、大客车的50%,与4 车道高速公路相比,高铁占地仅为其50%,而二氧化碳排放量仅为飞机的6%、汽车的11%,高铁作为目前较为绿色的交通方式,得到大多数人的青睐。从这些数据中就能否得出高铁是真正的低碳交通工具,需要从高铁的前期设计及建设、中期运营、后期维保等几个阶段进一步分析讨论,研究提升高铁低碳空间措施的可能性,使其成为真正意义的低碳出行交通。

2 研究内容及方法措施

2.1 高铁前期设计及建设阶段的低碳措施

高铁的前期工作主要包括勘察设计及建设两个阶段,从线路的选线、测量到设计、建设,包含着诸多方面的技术要求。在以往的技术及环境背景下,除满足自身的技术要求外,体现生态、绿色、环保是主要原则,该文以目前低碳要求进行分析,探索可以提升的空间,以便为后续设计、建设提供参考的经验。

首先应分清楚生态、绿色、低碳这几者之间在工程上的不同含义。生态工程是根据生态学原理进行的人工设计,充分利用现代科学技术,利用生态系统的自然规律,协调人与自然的关系,促进可持续发展,达到高效和谐,实现环境、经济、社会效益的统一。绿色工程是指充分应用现代科学技术,在工程建设中加强环境保护,发展清洁施工,不断改善和优化生态环境,使人与自然和谐发展,建造质量优良、经济效益长久的生态环境和无污染的建设工程。低碳工程是指在工程项目建设阶段以低碳设计为基础,在工程建设中严格执行低碳标准,并采取措施在整个建设过程中实施优化低碳控制,实现资源优化配置。高铁如何在前期阶段实现低碳化,是实现全过程低碳化的重要基础。下面以铁路选线、铁路客站及低碳建设为例进行具体分析。

在铁路选线方面,我国幅员辽阔,铁路线动辄横跨上百公里,面临不同的地形地质环境情况,科学合理的线路规划有助于铁路建设的安全性、科学性、经济性。以“规划选线、环保选线、地质选线、减灾选线”全寿命周期选线理念为主的中尼铁路,是我国众多铁路中的一条。青藏线的选线在当时技术和环境下,通过人量步跨的方式,完成了选线工作,沿线的冻土、自然保护区等都是线路确定的重要影响因素。随着技术进步,目前以绿色、生态、与自然和谐共生及技术控制等原则共同构成了目前选线工作的大框架。

在双碳目标下,需要对选线工作重新进行梳理,以往的是否具有长远的价值、是否最优,一方面要考虑当前的建设、运营及维保,另一方面要考虑工程全生命周期的综合价值。比如,黔张常铁路的选线,除了要避免岩溶不良地质对铁路工程的危害,还需要分析增加的桥隧比例对生态环境的友好度。将其所增加的建设材料、资金、用地等,放在全生命周期中去衡量,将这些增加的工程代价折算成节碳碳当量,这样在进行工程分析与综合价值判断时,就能形成更为直观和科学的判断依据。

从另一个角度看,双碳目标下的铁路选线工作,首先是要满足工程本体的需要,更多的附加值应该被挖掘出来,作为低碳高品质绿色可持续铁路发展的新途径,综合节碳最优是目标之一,这需要从线路本体工程出发,综合考虑全过程,以减少“下游工程”的整体代价为目标,最终达到节碳要求[2]。其次是减少对环境的挤压,尽量减少本体工程对环境的占比,从而反向增加碳汇比例,对冲实际的碳排放。在新的目标要求下,选线技术标准的变化需要在项目前期阶段就做好策划,形成低碳高铁整体实施的第一步。

在铁路客站方面,作为铁路运输的重要建筑,因其空间大、人流密集、交通负荷大,建筑能耗量大,旅客对便捷、舒适性要求高等特点,是铁路项目中重点进行碳排放控制的节点。车站作为一个地区对外交通的重要窗口,一方面肩负着基本的旅客运输功能,另一方面是展示城市整体形象,体现城市对外开放的重要空间,功能与需求较高,这无形中增加了综合耗能。在我国每年建成的近百座车站中,能实现低碳标准的车站本身较少,一方面是目前的标准及规范较为陈旧,缺乏低碳设计的指导性文件;另一方面是在建造及运维过程中存在落实不到位或者无法落实的情况,其主要原因是管理、设计、施工、运维等环节的人员缺乏对低碳车站的认识,“怎么做才是低碳”这一概念基本没有形成,因此落实起来就非常困难。此外,站房在设计阶段受到整体造价影响,经常把各专业的低碳设计措施降低标准或者直接取消,造成概念高大上,落地大打折扣。因此,在低碳标准的实现上也基本没有可能。除了上述的规范标准及人员意识不到位外,建立投资与节碳之间的平衡,也需要在全周期上做出更为理性的衡量,通过投资增量与碳排放的计算,进行量化控制,作为决策者科学选择的依据。

在低碳建设方面,其本身的经济性、安全性、系统性、动态性、区域性特征是一项系统工程。铁路行业涉及的专业多,涵盖面广,工程内容复杂,建设周期长,要达到统一的低碳建设要求有一定难度,应根据不同专业的特点和建设时序进行针对性地策划,建立更为科学的精准管控。

首先应加强各参建单位的低碳建设理念,建立统一认识,强化各级的管理创新。通过智能化等高效方式来替代传统的管理模式,形成传统管理模式向新的管理方式的过渡,也就意味着从“高碳”向“低碳”的转变。其次是根据专业特点进行低碳建设的策划,制定可操作的实施目标。例如房建专业,低碳房屋可以通过建造过程中低碳建材的选用以及低碳采暖系统、可再生能源系统的利用实现低碳排放,建筑屋面可根据具体的气候环境选用恰当的保温材料,外窗也可以选择充氩气的三玻两腔构造等,以提升其节能性能。对于寒冷地区可设置阳光房,用以减少冬季采暖负荷,建筑通风方面可采用无动力风帽,并采用排风热回收技术降低新风处理能耗,采用绿色供电系统,并设置光伏系统作为用电补充。再者是低碳建设的政策扶持,进行低碳建设势必带来成本增加,那么在造价上应相比传统造价应予增加,在后期具体实施中应设置严格的考核标准,保证低碳建设落到实处。在纳税环节,国家应对低碳工程的税收予以降低,材料的生产、购买、运输等全产业链进行政策倾斜,鼓励低碳产业发展。通过国家层面的政策引导、产业结构调整、具体的优惠政策实施等调控手段,使得低碳建设从操作层面变得可行,为全过程节碳打下良好的基础。

2.2 高铁运营阶段的低碳策略

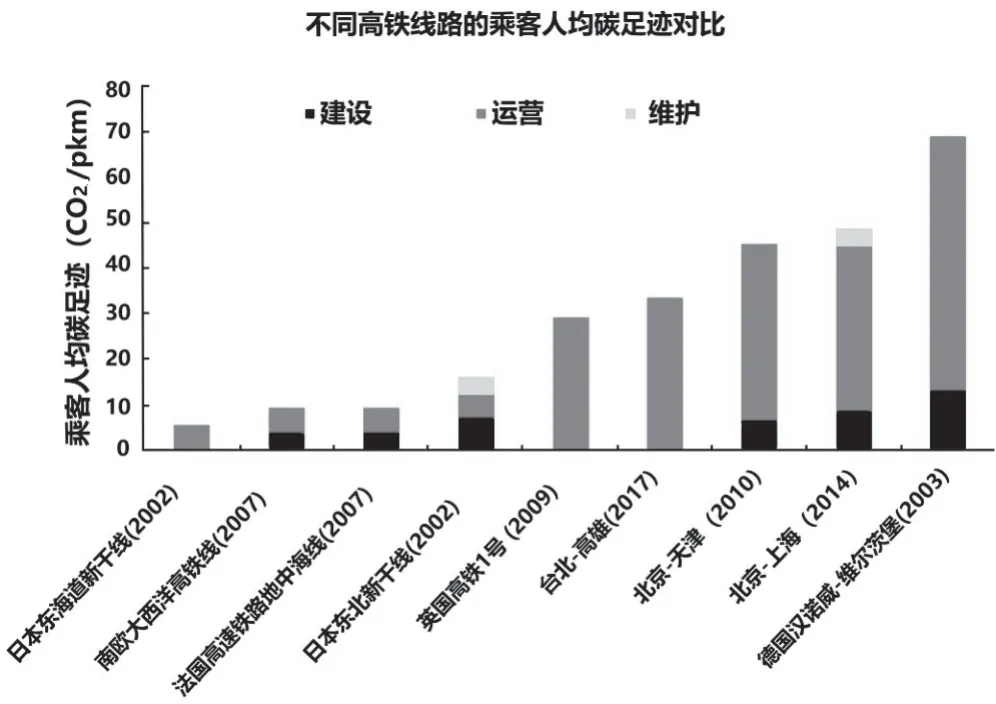

2016 年国家发改委等部委联合发布了《中长期铁路网规划》,到2025 年铁路路网规模达到175 000 km 左右,到2030 年基本达成县级覆盖,区际线路畅通,城市快速互通的目标。面对较长的运营里程,如何做到低碳绿色运营,乘客的碳足迹最短(见图1),是非常困难的一项挑战。

图1 高铁乘客碳足迹图

在理论计算控制方面,国内外已有诸多研究,如土耳其铁路公司是基于生命周期理论的研究,张永闯的最小能源需求理论,朱勇的投入产出理论,薛静的全寿命周期理论[3]等均为单方面的研究,缺乏综合体系研究,难以形成有效的“综合治理模型”。那么,如何形成理论与实际操作更为贴切的技术路线,是解决节碳、低碳的实操手段。首先,需要分析哪些因素与铁路碳排放有密切关系,从《我国铁路运输业碳排放效率与影响因素分析》[4]一文中可知,对于铁路来说运输是影响碳排放的首要因素,但是对于铁路运营来说不仅仅是“前台的表演”(车辆的运输),也离不开后台的保障(车辆运营的后台保障体系),只有全系统的低碳才是终极目标,做好全面控制,才能做好全面“禁碳”。

高速铁路运营阶段产生的碳排放分为3 个部分:动车组牵引能耗产生的碳排放、维持车站日常运营产生的碳排放、运输系统养护维修过程中的耗能或更换材料产生的碳排放。确定每个阶段的研究边界,建立各部分的节碳计算模型,通过量化指标分析和发现问题,形成解决问题的具体技术方案。

车辆作为铁路运输的重要载体,是铁路运输的耗能大户,以电力驱动的机车是目前的主流形式。因此,如何从机车性能和电能充分利用上做好提升,是此命题的切入点。车辆行驶一方面要面对空气阻力、另一方面要面对来自车辆内部的功能性损耗,这些都是影响能耗的重要因素,对于网上所说的“真空管高铁”“超级磁悬浮铁路”,这些都是通过某种手段减少车辆的行驶阻力,达到速度最快,能耗最低。对于目前的技术条件来说,车辆行驶速度、载重、耗能等根据能量曲线关系通过模拟计算,可以得到几者之间的最优平衡。通过优化耗能降低整体能耗,进而减少碳排放是可行的措施。功能性损耗要通过优化设备使用效率,提高设备服务水平,降低无用功,达到节碳目的。

车辆运营的后台保障系统也是碳排放较大的组成。供电系统、信号系统、调度系统等多系统的高效融合,通过建立科学高效且可融性强的数据融合关系,在原有系统的基础上,以最小的代价实现信息的无障碍互通,减少各系统之间的壁垒,通过云平台的介入,提高信息交互的效率和准确性,减少各系统之间形成的内耗,进而达到节碳目的。

2.3 高铁维保阶段的低碳措施

高铁维保阶段的低碳措施往往容易被忽略,在这个阶段还是有些可以优化的工作去研究。一方面是设备及材料更新,要选择更为高效和低碳的新型设备及材料,另一方面是建立科学管理模式,确定维保时间、设备及材料的更换保养周期,建立高铁运营性能与综合碳排放几者之间的关系,从而用最优的代价确保车辆的安全运输。

京沪高铁的做法是值得借鉴的,例如在南京南站安装600 多块智能型电表,实现能耗精准监测,同时利用智能化运营管理平台采集的现场各类能耗数据,通过分类统计分析计算,对相关机电末端设备的馈出进行实时控制,优化节能策略。在系列举措之下,南京南站自2019 年3月—2020 年2 月末,全年节电1 825 400 kW·h,节约蒸汽24 792.85 t,合计节约673.36 万元,各种能源换算成节省标准煤2 648 t,减少碳排放量8 845 t。如何形成维保应用曲线,这个需要建立更多的数据收集场景,通过大数据分析,同时利用BIM 技术结合大数据应用,根据不同地区气候及运行特征,形成可利用的数字平台,更为精准地做好维保减碳、节碳工作。

结合铁路专业多且复杂的特征,维保工作应结合不同的作业流程,建立维保台账,通过不同专业的维保需求,收集作业数据,形成运输效能、维保要求、节碳量几者之间的应用曲线,通过具体的数据分析及管控,建立碳当量维保作业流程,最终达到合理的维保应用。

3 总结

高铁建设中的双碳目标是复杂的、多层面的、全过程控制的,需要有顶层策划及具体的落实方案,需要参建各方建立统一的认识,形成深度理解,把各环节的“小事”做好,从设计源头进行整体的控制,通过科研、实验等技术手段,配合建设、管理、运维等精细化的有效措施,最终达到节碳、低碳目标,实现铁路工程的全过程零碳。