苏轼《念奴娇·赤壁怀古》新考新论

2023-12-05盛大林

盛 大 林

(北京大学 新媒体研究院,北京 100871)

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁,了雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑处,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应是,笑我生华发。人间如寄,一尊还酬江月(1)笔者全面考证辨析之后认为这应是苏轼《念奴娇·赤壁怀古》最佳的文本状态。。

这是苏轼(1037—1101)的《念奴娇·赤壁怀古》(下文简称《赤壁怀古》),“豪放词”的代表作之一。此词作于神宗元丰五年(1082),当时苏轼因“乌台诗案”被贬黄州已经两年有余。近千年来,这篇百字之作令无数人拍案叫绝,但也时有“律调不协”之类的非议。随着时间的推移,此词的美誉度不断提高,非议的声音几近消失,词中的文字争议也越来越鲜为人知。实际上,这首词在流传过程中出现了很多异文,比如“浪淘尽”有作“浪声沉”、“三国”有作“当日”、“周郎”有作“孙吴”、“穿空”有作“崩云”“穿云”、“拍岸”有作“裂岸”“掠岸”、“谈笑处”有作“谈笑间”“笑谈间”、“樯橹”有作“强虏”“狂虏”、“人间如寄”有作“人生如梦”“人生如寄”“人间如梦”、“酬江月”有作“酹江月”“醉江月”等,甚至有些句子如何断句乃至如何理解都存在争议,比如“小乔初嫁,了雄姿英发”和“多情应是,笑我生华发”,在历代文献及版本中多为“小乔初嫁了,雄姿英发”和“多情应笑我,早生华发”。而这些异文或异解,至今仍有探讨的价值。

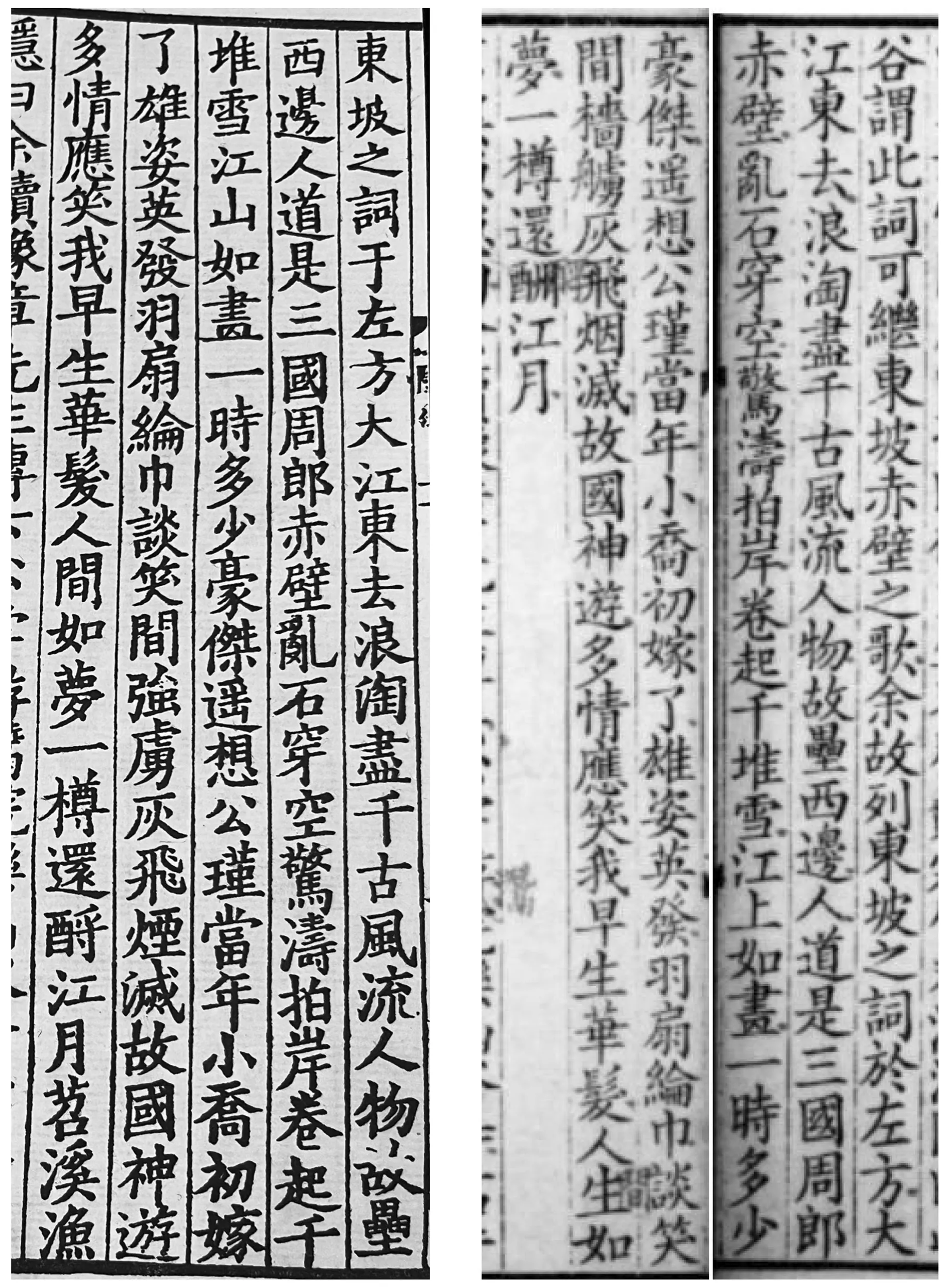

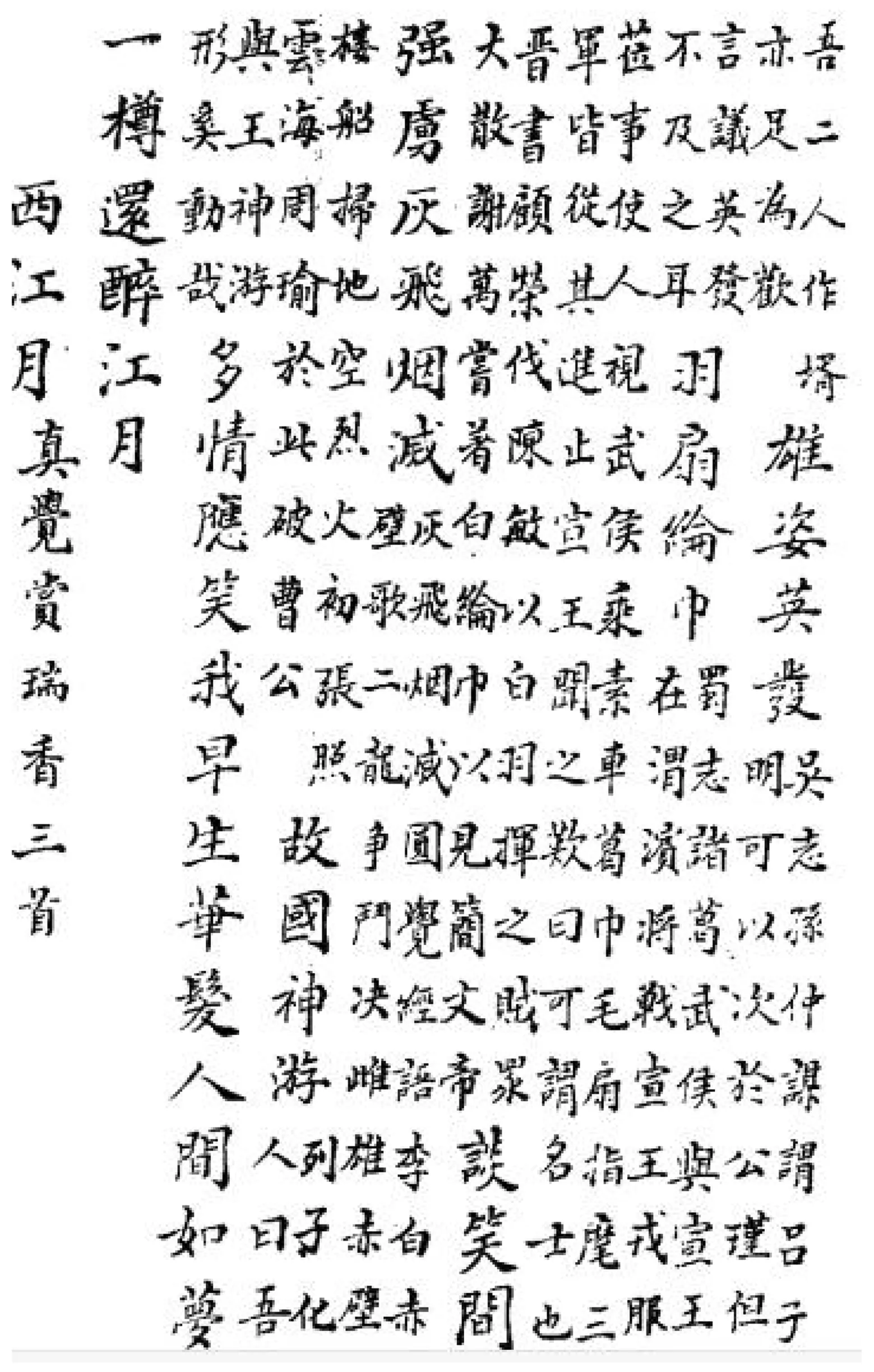

在中国知网上以“赤壁怀古”为关键词搜索,截至2022年12月31日,相关的论文多达257篇,绝大多数都是关于教法或赏析的,考证类的论文只有寥寥几篇,比如郭沫若(1892—1978)的《读诗札记四则》[1]、丘述尧(1913—1999)的《郭沫若〈读诗札记四则〉指疵》[2]、李伟兵的《〈念奴娇·赤壁怀古〉词“强虏”辨》[3]、徐乃为的《苏轼〈念奴娇·赤壁怀古〉五辨》[4]、李丹的《苏轼〈念奴娇·赤壁怀古〉刻石考略》[5]、王兆鹏的《山谷行书和东坡草书〈赤壁怀古〉词石刻的真伪及文献价值》[6]425—451、王德龙的《苏轼〈念奴娇·赤壁怀古〉版本考辨》[7]、冯海恩的《〈念奴娇·赤壁怀古〉版本、异文及断句详解》[8]等,这些文章当然各有价值,但普遍存在一个问题,那就是参考文献太少而且版本太近,导致信息很不全面,甚至存在事实性的错误,比如王德龙把异文颇多的《念奴娇·赤壁怀古》总结为4个版本,即明代毛晋汲古阁版、宋黄庭坚手书版、影印元代延祐本《东坡乐府》版和《苕溪渔隐丛话》版,实际上,古籍中的赤壁词异文纷繁杂乱,远远不是这4种版本所能概括的。其文称,《赤壁怀古》词中的“江山如画”在《渔隐丛话》中为“山上如画”,依据的是人民文学出版社1981年的版本。而《渔隐丛话》宋刻本(北大图书馆藏)和明嘉靖七年(1528)徐梁抄本均为“江山如画”,清乾隆五年(1740)杨佑启耘经楼依宋本重刊本(国家图书馆藏)为“江上如画”,均非“山上如画”。《苕溪渔隐丛话》有两种残宋本存世:一种藏于北京大学图书馆,存有《赤壁怀古》所在的后集卷三十一;一种藏于国家图书馆,后集全佚,但清乾隆五年杨佑启耘经楼依宋本重刊本即据此本。两种版本中的《赤壁怀古》亦有多字存异:前者中的“江山如画”“强虏”“人间如梦”“酹江月”,在后者中为“江上如画”“樯橹”“人生如梦”“酬江月”(见图1)。

图1 《渔隐丛话》宋刻本(左)和清耘经楼依宋本重刊本(右)

词源于唐,盛于两宋,尤其是北宋,但这是后人的评价。实际上,在北宋的时候,词被称为“长短句”,还不是一种成熟、正式的文体,填词只是吟诗作赋之余事,何士信(宋人,生卒年不详)辑编的词集题目就叫《草堂诗余》。詹景凤(1532—1602)论曰:“诗余作于宋而唐诗亡,曲盛于元而诗余丧”[9]8,径以“诗余”代称词。《苏东坡全集》的历代古籍版本把题跋等附庸性文字都收了进去,却不见“诗余”或“长短句”的踪影,直到现代才以“补遗”的名义把词收录进去。欧阳修的《欧阳文忠公集》、范仲淹的《范文正公集》等也是如此。因为不被看重,所以记载很少,收录《赤壁怀古》全文的文献并不多。笔者在中国国家数字图书馆、日本静嘉堂文库、美国哈佛中文特藏等国内外中文古籍数据库中广泛搜罗,也只找到了26种古典文献的29个古籍版本(完全相同的版本不重复计算)。笔者将《赤壁怀古》在这些古籍文献及版本中的异文情况汇于一表附后(附表1),下文也将在各个部分分别引用。另有多种引用部分词句的文献,也会在需要援引的地方呈现。

一、异文

《赤壁怀古》的异文中,有些对词意影响不大,相关的研究文献也不多。本文重点考辨“浪淘尽”与“浪声沉”、“人生如梦”与“人间如寄”、“酬江月”与“酹江月”等几处比较重要的异文,相关论述中也会提及“崩云”与“穿空”、“拍岸”与“裂岸”等几处无关紧要的异文。

(一)关于“浪淘尽”和“浪声沉”

“浪淘尽”和“浪声沉”之异及之议,始于洪迈(1123—1202)的《容斋续笔》(古籍文献中通常称为《容斋随笔》),该文献中有一条题为“诗词改字”的笔记,其文曰:“……向巨原云,元不伐家有鲁直所书东坡《念奴娇》,与今人歌不同者数处,如‘浪淘尽’为‘浪声沉’、‘周郎赤壁’为‘孙吴赤壁’、‘乱石穿空’为‘崩云’、‘惊涛拍岸’为‘掠岸’、‘多情应笑我早生华发’为‘多情应是笑我生华发’、‘人生如梦’为‘如寄’,不知此本今何在也。”[10]11在本次考证检索到的几十种收录《赤壁怀古》全文或摘取章句的古典文献中,唯《容斋续笔》有宋本存世。一般来说,越古的版本越接近原貌。而且,元勋(字不伐)是黄庭坚的门人,而黄庭坚是“苏门四学士”之一。因此,元不伐家存有黄庭坚书写的《赤壁怀古》是比较可信的。

朱彝尊(1629—1709)对洪迈之说几乎照单全收,《词综》收录的《赤壁怀古》首句即为“大江东去,浪声沉”,并按曰:“他本‘浪声沉’作‘浪淘尽’,与调未协……今从《容斋随笔》所载黄鲁直手书本更正。”所谓“与调未协”,指的是仄韵“念奴娇”第七字应为平声,“沉”合而“尽”不合。

陈廷敬(1638—1712)对朱彝尊的评判深以为然,他在《钦定词谱》中按曰:“容斋洪迈,南渡词家,去苏轼不远,又本黄鲁直手书,必非伪托。《词综》所论,最为谛当。但此词传诵已久,采之以备一体。”最终还是选择了“浪淘尽”。

把“浪声沉”作为正选收录《赤壁怀古》全词的古籍文献只有3种:一是朱彝尊的《词综》,一是张思岩(清人,生卒年不详)的《词林纪事》,一是丁绍仪(1815—1884)的《听秋声馆词话》。

《词林纪事》中的《赤壁怀古》完全采信《容斋续笔》,张思岩按曰:“此阕各本异同甚多,此从《容斋随笔》录出。容斋南渡人,去东坡不远,又本山谷手书,必非伪托。又按:《词综》谓他本‘浪声沉’作‘浪淘尽’,与调未协。考谱,‘浪淘尽’三字,平仄未尝不协。觉‘浪声沉’更沉着耳。”[11]141虽然都是选择了“浪声沉”,但理由不一样:朱彝尊认为“浪淘尽”不合调,而张思岩认为“浪声沉”更沉着。

《听秋声馆词话》曰:“东坡《赤壁怀古·念奴娇》词盛传千古,而平仄句调都不合格。《词综》详加辨正,从《容斋随笔》所载山谷手书本云:‘大江东去,浪声沉,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国孙吴赤壁。乱石崩云,惊涛掠岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑处,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应是,笑我生华发。人生如寄,一樽还酹江月。’较他本,‘浪声沉’作‘浪淘尽’,‘崩云’作‘穿空’,‘掠岸’作‘拍岸’,雅俗迥殊,不仅‘孙吴’作‘周郎’,重下‘公瑾’而已……”[12]10丁绍仪认为,“浪声沉”雅,“浪淘尽”俗,高下立判。这种观点与张思岩的“沉着”之说相类,因为“沉着”可谓之“雅”。对此二说,笔者亦有同感。

万树(1630—1688)则不同意朱彝尊之说,他在《词律》中说:“《词综》云,‘浪淘尽’本是‘浪声沉’,世作‘浪淘尽’,与调未协。愚谓此三字,如樵隐作‘算无地’、‘阆风顶’,此等甚多,岂可俱谓之未协乎?人读首句,必欲作七字,故误。”所谓“算无地”“阆风顶”分别出自毛幵(号“樵隐”)《念奴娇·题曾氏溪堂》“王孙老去算无地倾倒胸中豪逸”和《念奴娇·记梦》“阿环家住阆风顶绛阙瑶台相接”,两段中的第七字“地”和“顶”均为仄声。万树认为,第一句不一定断在第七字,如果不在第七字断句,也就不存在调协不协的问题了。唐圭璋(1901—1990)编纂的《全宋词》中,上两段的句读分别为:“王孙老去,算无地倾倒,胸中豪逸。”“阿环家住阆风顶,绛阙瑶台相接。”

钱裴仲(清人,生卒年不详)也不赞成朱彝尊的观点,他在《雨华盦词话》中说:“坡公才大,词多豪放,不肯翦裁就范,故其不协律处甚多,然又何伤其为佳?而《词综》论其《赤壁怀古》,‘浪淘尽’当作‘浪声沉’,余以为毫厘千里矣。知词者,请再三诵之自见也。夫起句是赤壁,接以‘浪淘尽’三字,便入怀古,使‘千古风流人物’直跃出来。若‘浪声沉’,则与下句不相贯串矣……”[13]3013钱裴仲选择“浪淘尽”是为了连下句,因为“浪淘”的是英雄;而朱彝尊选择“浪声沉”是为了连上句,因为“浪声”属于大江。

先著(1651—?)的观点也与朱彝尊相左。他在《词洁》中说:“坡公才高思敏,有韵之言,多缘手而就,不暇琢磨。此词脍炙千古,点检将来,不无字句小疵,然不失为大家。《词综》从《容斋随笔》改本,以‘周郎’‘公瑾’伤重,‘浪声沉’较‘浪淘尽’为雅。予谓‘浪淘’字虽粗,然‘声沉’之下,不能接‘千古风流人物’六字。盖此句之意,全属‘尽’字,不在‘淘’、‘沉’二字分别……”[14]47对朱彝尊认为“浪淘尽”与律不协的观点,钱裴仲和先著倒是认同,但他们认为东坡才大,不拘律调也无妨,重要的是“浪淘尽”可以与下句串起来,此意与钱裴仲相同。先著还对“尽”字情有独钟,大约是觉得“尽”字具有那种“逝者如斯夫”的历史感——“雄姿英发”如周郎,能如何?“灰飞烟灭”似曹军,又如何?一切胜败、所有荣辱,都要被惊涛掠走、骇浪淘尽!无论词句,还是词意,都似大江之水,顺流直下,给人以畅快、豪放之感。

(二)关于“三国”“当日”

26种文献的29个古籍版本中,“当日”仅出现在《东坡乐府》中。该文献的元延祐七年(1320)刻本在“三国”下夹注“一作当日”。虽为仅见,但此本是现存最古的版本之一。

陆游(1125—1210)《入蜀记》有一段路过黄州赤壁的游记:“楼下稍东,即赤壁矶……此矶,图经及传者皆以为周公瑾败曹操之地,然江上多此名,不可考质。……乐府云:故垒西边,人道是,当日周郎赤壁。盖一字不轻下如此。”[15]12说明陆游看到的版本是“当日”。

《东坡词》明末汲古阁刻本在“三国”旁有批注“一作当日”,未知批注者何人。说明在明末或之后,“当日”仍有流传。

曾季狸(南宋人,生卒年不详)《艇斋诗话》载:“东坡大江东去词,其中云:‘人道是,三国周郎赤壁。’陈无已见之,言不必道‘三国’。东坡改云‘当日’。今印本两出,不知东坡已改之矣。”[16]29依照此说,“三国”和“当日”都出自东坡,但“当日”为改定稿。可能因为“三国”已经广为流传,“当日”反而逐渐失传了。

(三)关于“樯橹”“强虏”“狂虏”

29个古籍版本中,8个为“强虏”,20个为“樯橹”,1个为“狂虏”。“狂虏”仅见于《唐宋诸贤绝妙词选》,未知其来自何处。“强虏”出自《渔隐丛话》《东坡乐府》《东坡词》《四六标准》等较早的文献及版本,而“樯橹”却后来居上成为主流。

《容斋续笔》一口气列举了6处异文,却未提及“樯橹”之异,不知洪迈看到的是哪两个字。王楙(1151—1213)《野客丛书》云:“淮东将领王智夫言,尝见东坡亲染所制《水调词》,其间谓‘羽扇纶巾,谈笑处,樯橹灰飞烟灭’,知后人讹为‘强虏’。仆考《周瑜传》,黄盖烧曹公船时,风猛,悉延烧岸上营落,烟焰涨天,知‘樯橹’为信然。”[17]7这可能是最早涉及此处异文的论述。这段文字既有事实性的转述,还有考证和辨析(盛按:引文中的《水调词》应为《念奴娇》之误)。

孙宗鉴(1077—1123)《东皋杂录》载:“李章奉使北庭时,馆伴发一语云,苏东坡作文多用佛书中语,李答云曾记《赤壁词》云‘谈笑间,狂樯橹(灰)飞烟灭’。所谓‘灰飞烟灭’四字,乃《圆觉经》语,云‘火出木烬,灰飞烟灭’。北使黯无语。”[18]30文中“狂樯橹”显有笔误,当以后写的“樯橹”为准。张端义(1179—?)《贵耳集》也载有这段话,文字小异,此中即为“樯橹”[19]16。

梁肃(753—793)《周公瑾墓下诗序》云:“……公瑾尝用寡制众,挫强为弱,燎火一举,楼船灰飞。”[20]10按照这样的描述,“灰飞”的亦当是“樯橹”。

何士信《增修笺注妙选群英草堂诗余》注曰:“李白《赤壁歌》:‘二龙争斗决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火初张照云海,周瑜于此破曹公。’诸本多作‘强虏灰飞烟灭’。按,李白此歌既曰‘楼船扫地空’,则用‘樯橹(艣)’二字,其义优于‘强虏’。”[21]21东坡化用李白诗句,确实顺理成章。(盛按:李白诗句“二龙争斗决雌雄”有作“二龙争战决雌雄”,“烈火初张照云海”有作“烈火张天照云海”。)

樯,指船的桅杆;橹,指划船的工具。因为“樯橹”都是木制的,一经燃烧,灰飞烟灭。这是从物理的角度分析的,自然合情合理。但从修辞的角度,“强虏灰飞烟灭”也说得通。实际上,“樯橹灰飞烟灭”也是比喻,因为漂在江上的樯橹不可能都烧成灰烬。

但细味之,“强虏”确有可以挑剔之处。胡、虏、狄、夷,都是对外族的贬称,而曹军来自中原,称之为“虏”,似有不妥。江少虞(南宋初人,生卒年不详)《皇朝类苑》云:“(富文忠)公早使强虏,以片言折之,谋尊中国。”[22]11又载:“沆(李文靖)曰:……若邦国大事,北有强虏,西有戎迁,日旰条议,所以备御之策,非不详究。”[22]16这些记载中的“胡虏”,显然都是指外族边国。

(四)关于“人生如梦”“人间如梦”“人间如寄”“人生如寄”

29个古籍版本中,15个为“人生如梦”,8个为“人间如梦”,4个“人间如寄”,2个“人生如寄”。两个异文,四种组合。

在《听秋声馆词话》中,丁绍仪在对“浪声沉”和“浪淘尽”作出雅俗之论后,接着说:“惟谈笑处作谈笑间,人生作人间,尚误。”他认为,朱彝尊的选择总体上是正确的,但还存在两处错误,即“谈笑间”应为“谈笑处”,“人间如寄”应为“人生如寄”。前文已述,朱彝尊对《容斋续笔》之说几乎照单全收,唯独把“人生”改成了“人间”。

“人生”,即人的一生,强调的是生存的状态。“人间”,通常与仙界或阴间相对,是“三界”之一。在《赤壁怀古》中,“人生”和“人间”都说得通。当时东坡被贬在黄州,正处于人生的低谷,浩叹命运之无常,自在情理之中。但对东坡来说,这又显得平淡无奇。要知道,在中国文学史上仅有两位被称作“仙”的人,一是“诗仙”李白,二是“坡仙”子瞻。李白被贺知章称为“谪仙人”,他的诗句如梦似幻,他的行状飘飘欲仙,他的一生也大都在求仙问道的路上。苏轼是李白的“粉丝”,他也信奉道教,并常常以仙人自居。道家认为,天地万物不过是一气之转变,气聚而生,气散而死。故《尸子》引《老莱子》说:“人生天地之间,寄也。”

东坡在《水调歌头》中说“明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,唯恐琼楼玉宇,高处不胜寒……”在另一首《念奴娇(凭空眺远)》中也说“便欲乘风,翻然归去,何用骑鹏翼?”两首词中,都用的是“归”字。赤壁江上,望月而叹,此时东坡的心想必又“回(归)”到了天上,“人间如寄(梦)”之说应该更符合心境。明白了“坡仙”的这个特质,“如梦”和“如寄”也就不难选择。寄者,寓也。李白是被贬谪到人间的仙人,东坡也是如此。他们都只是寄寓在人间,故曰“人间如寄”也。

“寄蜉蝣于天地,渺浮海之一粟。”在《前赤壁赋》中,东坡也用到了“寄”字。“(曹孟德)方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?”曹操也好,周郎也罢,都只是寄居于天地之间,也都是在人世间匆匆走一遭,东坡又何尝不是如此?在《江神子(梦中了了醉复醒)》中,东坡说:“都是斜川当日境,吾老矣,寄余龄。”在《临江仙·夜归临皋》中,东坡曰:“小舟从此逝,江海寄余生。”在《南歌子》中,东坡谓:“苒苒中秋过,萧萧两鬓华。寓身化世一尘沙。笑看潮来潮去,了生涯。”东坡始终没有忘记,自己只是寄寓在人世间。

当然,东坡也有做梦的时候。《醉蓬莱·重九上君猷》曰:“笑劳生一梦,羁旅三年,又还重九。”这首词亦作于黄州。《永遇乐·夜宿燕子楼》中说:“古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨。”《西江月》也说:“世事一场大梦,人生几度秋凉。”人的一生,飘忽不定,难以预测,不可把握,既可说是“寄”,亦可谓之“梦”。

曹丕《善哉行(其一)》曰:“人生如寄,多忧何为?”东坡诗词中也多次出现“人生如寄”,比如《答吕梁仲屯田》诗云:“人生如寄何不乐,任使绛蜡烧黄昏。”[23]9《西江月·送钱待制》词曰:“莫叹平原落落,且应去鲁迟迟。与君各记少年时。须信人生如寄。”

“人生”还是“人间”?“如梦”还是“如寄”?区别非常微妙,实在难以取舍。如果非要选择,笔者还是倾向于“人间如寄”。

(五)关于“酬江月”“酹江月”“醉江月”

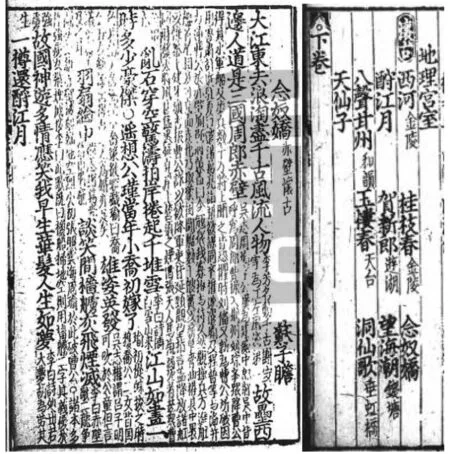

29个古籍版本中,22个为“酹江月”,6个为“酬江月”,1个为“醉江月”。“酬”和“醉”的版本虽少,却杂出其间。有的文献存在不同的版本,比如《渔隐丛话》宋刻本(北大藏)为“酹”,明徐梁抄本和清耘经楼依宋本重刊本为“酬”;《东坡词》明末毛氏汲古阁本为“酹”,清初文渊阁四库写本却为“酬”;甚至存在同一文献同一版本中“酹”与“酬”并存的情况,比如《草堂诗余》元至正刻本(见图2)和明嘉靖刻本后集卷上的正文均为“酹江月”,目录亦均为“酬(酧)江月”。

图2 《草堂诗余》元刻本正文 (左) 目录(右)

作为词牌名,“酹江月”占大多数,但“酬江月”也时有出现。比如《太和正音谱》所列的词牌名中就有“酬江月”[24]21(见图3)。《庄靖先生遗集》中有一首词调为“酬江月”[25]3。《华泉集》中也有一首词题为《酬江月·赠柴二尹廷相》,而且明清的版本保持不变(2)详参:边贡《华泉集》,明嘉靖刻本(云南省图书馆藏),卷8第3页;明刻本(国图善本书号:13926)卷8第3页;清乾隆四十三年四库本,卷8第4页。。《词律》四库本中辛弃疾词《念奴娇》词牌下小注“一百字,又名百字令、百字谣、酬江月、大江东去、大江西上曲、壶中天、无俗念、淮甸春、湘月”[26]10,此中亦为“酬江月”。

图3 《太和正音谱》中的“酬(酧)江月”

《说文》:“酹,餟祭也。”《广韵》:“酹,以酒沃地。”通俗地说,酹就是把酒洒在地上,表示祭奠,这是针对先人或逝者的。

可是,东坡当时正泛舟赤壁江上,“江月”就在眼前——它并没有逝去,也不可能逝去。况且,场所也不适合,因为“酹”有特定的场景,即在坟前或牌位前进行,如“(岳飞)学射于周同,尽其术,能左右射。同死,朔望,必鬻衣具酒肉诣冢,奠而泣,引同所赠弓发三矢,酹酒瘗肉……”[27]7如此之“酹”,合情合理。而东坡泛舟江上之时,眼前无亡者,脚下无土地,怎么“以酒沃地”呢?

相比之下,“酬”字不仅毫不违和,而且非常贴切。酬,先自饮再劝酒以酬宾也。《仪礼注疏》曰:“以其酬宾,若不自先饮,是不忠信;恐宾不饮,示忠信之道,故先自饮,乃饮宾为酬也。”也就是说,东坡这“一樽”是自己喝了,而不是洒在地上。东坡在《念奴娇(凭空眺远)》中说:“举杯邀月,对影成三客”,此句明显取自李白“举杯邀明月,对影成三人”,显然是想与明月对饮。“但愿人长久,千里共婵娟。”在东坡心目中,明月就是朋友。泛舟对月,把酒临风,思接千古,感慨万端,东坡欲与江月对饮,故先自饮一杯,所谓“先喝为敬”也。

李曾伯(1198—1268)《过江陵寄陈次贾》诗句“相逢举酒酬(酹)江月,一笑携书访岫云”中的“酬(酹)”,在《可斋续藁后》的三个清抄本中均为“酹”(3)参见李曾伯《可斋续藁后》,清抄本(国图善本书号:13481),卷10第14页;清抄本(国图善本书号:05921),卷10(无页码);清抄本(国图善本书号:07707),卷10(无页码)。,而在清四库本中为“酬”[28]18。虽然“酹”的版本占绝对多数,但“酬”应为正本,因为诗人不仅举杯邀江月,而且还笑着要登上云端去拜访——如果是祭奠,怎么能“一笑”?既然月还在,又怎能祭之?

《吹剑续录》云:“东坡在玉堂,日有幕士善歌,因问我词比柳耆卿词何如?对曰:柳郎中词只好十七八女孩儿执红牙歌‘杨柳岸晓风残月’,学士词须关西大汉执铁绰板唱‘大江东去’。公为之绝倒。”[29]49《赤壁怀古》是豪放词的典型代表。自“大江东去”始,到“乱石崩云,惊涛掠岸”,再到“谈笑处,樯橹灰飞烟灭”,磅礴的气势一直在延续,但到了“一尊还酹江月”,可谓一泻千里、虎头蛇尾。祭奠的时候,人是肃穆而沉重的,威风凛凛之人也要收敛身上的霸气。这种词儿也不像是出自执铁绰板的关西大汉之口。而“酬江月”是人与仙的对话,是人间与天上的交互,这样的气势才是与“大江东去”一脉相承的。

刘乃昌在《唐宋词鉴赏辞典》的赏析文章中说:“虽然词的结尾调子失之低沉,但这也是历史与现状、理想与实际经过尖锐的冲突之后在作者心理上的一种反映。”[30]387这样的解释显然是强为之解。从头开始,一直豪迈激昂,最后一句却突然“低沉”下来,关西大汉的铁绰板如何收尾?

东坡《前赤壁赋》曰:“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。”“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙,于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。”“驾一叶之舟,举匏尊以相属。寄蜉蝣于天地,渺浮海之一粟。”“客喜而笑,洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼藉。”《后赤壁赋》曰:“霜露既降,木叶尽脱, 人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答”,“于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。”两赋中的酒都是用来“喝”的,而不是用来“酹”的。而所谓“相答”,即为“酬和”之意。东坡酒量不大,但特别好饮,有客自当对饮,无客邀月对饮。那是一种诗意,更是一种豪情!“明月几时月,把酒问青天。”这不也是以酒酬月吗?《前赤壁赋》《后赤壁赋》《水调歌头·中秋》和《念奴娇·赤壁怀古》都写于被贬于黄州期间,可以说是同样的场景,同样的心境。

“酹”为仄声,“酬”为平声。《念奴娇》的此格一般为仄声,但也有作平声的,比如胡世将(1085—1142)《酹江月·秋夕兴元使院作(用东坡赤壁韵)》的尾句为“独对中天明月”,其中的“天”为平声。史浩(1106—1194)《念奴娇·亲情拾得一婢,名念奴,雪中来归》中的尾句为“寄言休为横笛”[31]1658,蔡伸《念奴娇·凌空宝观》的尾句为“断肠危栏独倚”,这两句中的“为”和“栏”亦为平声。

《渔隐丛话》宋刻本(北大藏)为“酹”,明徐梁抄本和清耘经楼依宋本重刊本作“酬”。廖德明参校多本而校点的《渔隐丛话》亦取“酬”字[32]243。

在东坡词的第一个注本即傅干(南宋人,生卒年不详)《注坡词》中,尾句作“一樽还醉江月”(见图4)——此中之“醉”为仅见。在《前赤壁赋》中,东坡曰“肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”,显然是醉了。今夜再临赤壁,唯有江月相伴,那就“还醉”一次吧。这个“醉”字,既合平仄,也合词意,亦远甚于“酹”。但其他文献的古籍版本中均不见此字。《注坡词》清抄本,即孤又晚,难以采信。需要说明的是,刘尚荣校证、以清抄本为底本的《傅干注坡词》中此字为“酹”[33]48,校记亦无说明,是为硬伤。熊言安《苏轼〈念奴娇·赤壁怀古〉三种文本形态考辨》引此校本,误认为《注坡词》作“酹江月”[34]。

图4 《注坡词》中的 “醉江月”

古文中,“酬”又写作“酧”,这种写法与“酹”极为形似,而且又都与酒有关,这可能就是致讹的原因。比如所谓“东坡自书赤壁词”(见图5)中的这个字,一般录为“酹”,其实更像是“酧”。

二、断句

《赤壁怀古》存在断句争议的至少有四处,即“大江东去浪淘尽千古风流人物” “故垒西边人道是三国周郎赤壁”“小乔初嫁了雄姿英发”“多情应是笑我(笑我早)生华发”。前两处如何断句对词意影响不大,争议也不大。后两处不仅争论激烈,而且最后一处还伴随着异文之争。

沈雄(清初人,生卒年不详)《古今词话》云:“若‘木落山高,真个是一雨秋容新沐’,‘渌水芙蓉,元帅与宾僚风流济济’,即是‘故垒西边,人道是三国周郎赤壁’句,此语意参差,以上三字可续下,作九字句者。……若姚孝宁词:‘尊前须快泻山头鸣瀑。’刘后村云:‘梅花差可伯仲之间耳。’似联似断,此即东坡‘小乔初嫁了雄姿英发’意,此‘了’字,与下‘多情应笑我早生华发’之‘我’字同参。”[35]22上文所举“尊前须快泻山头鸣瀑”在《全宋词》中断为“尊前须快泻,山头鸣瀑”[31]1275。“梅花差可伯仲之间耳”在《钦定词谱》[36]10和《全宋词》[37]3320中均断为“梅花差可,伯仲之间耳”。沈雄认为,这两句“似联似断”,似乎可以不断。此似“和稀泥”,却也有道理。但依据词谱,此句确实当断。

(一)关于“小乔初嫁了雄姿英发”

古籍文献中只有小部分版本标有句读。关于“小乔初嫁了雄姿英发”,《草堂诗余》《注坡词》《钦定词谱》《词律》《听秋声馆词话》断为“小乔初嫁了,雄姿英发”,《词综》《词苑萃编》断为“小乔初嫁,了雄姿英发”。《全宋词》断为:“小乔初嫁了,雄姿英发。”

《钦定词谱》中的仄韵《念奴娇》,将东坡的《念奴娇·凭空眺远》列为正调,另有7种变体。8种格调中,除《赤壁怀古》中的“小乔初嫁了,雄姿英发”为“上五下四”外,其他7种变体中的下阕第二、三句均为“上四下五”。这种结构也有一些别的用例,比如毛幵《念奴娇·记梦》中的“春风空老尽,当时童妾”[31]1675,周紫芝《酹江月·送刘使君》中的“日高初睡足,雅宜高会”[31]1154,胡世将《酹江月·秋夕兴元使院作(用东坡赤壁韵)》中的“奈君门万里,六师不发”[31]1221,等等。毛幵、周紫芝、胡世将等“用东坡韵”写成的《念奴娇》为“上五下四”,说明他们认为“小乔初嫁了雄姿英发”应该断为“上五下四”。

《全宋词》收录的辛弃疾词有两首注明用赤壁韵,其中《念奴娇·瓢泉酒酣和东坡韵》中的此处为“孤标应也有,梅花争发”,《念奴娇·用东坡韵和丹桂》中的此处为“十郞手种,看明年花发”。一为“上五下四”,一为“上四下五”。不过,“孤标应也有,梅花争发”断为“孤标应也,有梅花争发”似乎亦可。(另:《念奴娇·三友同饮(借赤壁韵)》中的此处为“平戎破虏,岂由言轻发”,这一首虽也注明“借赤壁韵”,但上阕首句为“论心论相,便择术满眼,纷纷何物”,与东坡《念奴娇·凭空眺远》同体,所借并非赤壁韵。)

笔者目力所及,较早对《赤壁怀古》中的断句提出异议的是毛先舒(1620—1688)。他说:“东坡《大江东去》词‘故垒西边人道是三国周郎赤壁’,论调则当于‘是’字读断,论意则当于‘边’字读断。‘小乔初嫁了雄姿英发’,论调则‘了’字当属下句,论意则‘了’字当属上句。‘多情应笑我早生华发’,‘我’字亦然……文自为文,歌自为歌,然歌不碍文,文不碍歌,是坡公雄才自放处。他家间亦有之,亦词家一法。”[38]22毛先舒用双重标准给出了两种句读,但未置可否。

朱彝尊在引用《容斋续笔》后对“小乔初嫁了雄姿英发”给出了明确的说法,他说:“至于‘小乔初嫁’,宜句绝,‘了’字属下句乃合。”所谓“句绝”,即毛先舒“论调”的标准。对此,后世多位词家不以为然。丁绍仪《听秋声馆词话》曰:“至小乔初嫁句,谓‘了’字属下乃合。考宋人词,后段第二三句,作‘上五下四’者甚多,仄韵‘念奴娇’本不止一体,似不必比而同之。万氏《词律》仍从坊本,以此词为别格,殊谬。”[12]10钱裴仲《雨华盦词话》直称:“至于‘小乔初嫁了’,‘了’字属下,更不成语。”[13]3013张思岩《词林纪事》甚至讥讽道:“又谓‘小乔初嫁’宜句绝,‘了’字属下句乃合,此正如村学究说书,不顾上下语意联络,可一喷饭也。”[11]141

先著《词洁》基本采信了洪迈《容斋续笔》的说法,对《赤壁怀古》的注解中也谈到了此句:“坡公才高思敏,有韵之言,多缘手而就,不暇琢磨。此词脍炙千古,点检将来,不无字句小疵,然不失为大家……惟‘了’字上下皆不属,应是凑字……”[14]47所谓“字句小疵”,大约就是指“凑字”了。但“上下皆不属”之说令人费解,因为如果不论调而单论意,“了”字属上作“小乔初嫁了,雄姿英发”是没有问题的,如石孝友《念奴娇·上洪帅王予道生辰正月十六日,用东坡韵》中这两句为“等闲都换了,朱颜云发”[39]2625,毛幵《念奴娇·中秋夕》中的这两句为“多情孤负了,十分佳节”[31]1765,这说明“了”放在动词后面是可以的。即使“了”为凑字,也存在“凑上”还是“凑下”的问题。

诗有律,词有调。既为“填”词,应守“格”调。遵守格调是原则,自成一格是例外。才大如东坡,或有突破的时候,但应该不是常态。后人读词,首先还是应该按照正调去理解,实在解释不通,才应该视为变体。那么,《赤壁怀古》到底是正调还是变体呢?词家们显然是费尽了脑筋。无论是主张“上五下四”还是“上四下五”,都不能左右逢源。实际上,如何确定“了”的归属,关键在于如何理解这个字的含义。

纵观各家评论,可以看出,反对“了”字属下句,都是觉得“了雄姿英发”无法解释,甚至认为此字有误。郑文焯(1856—1918)《大鹤山人词话》在引用东坡《赤壁怀古》词作和洪迈“诗词改字”故事后按曰:“此从元祐云间本,唯‘崩云’二字与山谷所录无异。汲古刻固作‘穿空’‘拍岸’,此又作‘裂岸’,亦奇。愚谓他无足异,只‘多情应是’句,当从鲁直写本校正。曩见陈伯韬斋头有王壬老读是词校字,改‘了’字为‘与’,伯韬极倾倒,余笑谓此正是湘绮不解词格之证,即以音调言,亦哑凤也。”[40]49此中记述,王闿运(1833—1916)把“了”改为“与”字,大约也是因为不解。对此改窜,郭沫若大加赞赏,他在《读诗札记四则》中说:“下半阕,‘遥想公瑾当年,小乔初嫁,了雄姿英发’,此中‘了’字王闿运核改为‘与’字,至确。”[1]郭甚至认为,“雄姿英发”中的“英”字也错了,应为“映”。“小乔初嫁,与雄姿映发”的意思是,小乔的美丽与周郎的雄姿两相映发。对此,丘述尧认为,“这就不是解释前人的词,而是自己另作文章了”[2]。但,丘却又采信“了”当为“正”之说。其文称:“有人指出:明天启壬戌版梅庆生注《苏东坡全集》载此词,下阕起句为‘遥想公瑾当年,小乔初嫁,正雄姿英发’,正作上四下五。”[2]可是,古籍《苏东坡全集》未收词作,《东坡乐府》一直单行于世。或许是梅庆生在注释中引用了此句,但笔者查证未果。不管怎样,把“了”改为“正”,显然也是觉得此处应为“上四下五”但“了”字解释不通。

“了雄姿英发”果真无解吗?《说文》:“了,尦也。从子无臂,象形。凡了之属皆从了。”《广韵》:“了,慧也,讫也。”在这些字书中,确实找不到可以解释“了雄姿英发”的义项。但古代的字书都非常简略,远远不能囊括实际的应用。刘淇(清初人,生卒年不详)《助字辨略》则给出了一种解释:“了,绝也,殊也。《世说》:庾子嵩读《庄子》,开卷一尺许便放去,曰:‘了不异人意。’”[41]34殊者,特别也。“了不异人意”的意思是特别没有区别于我的想法,也就是说跟我的想法完全一样。

《世说新语》又载:“孔文举年十岁,随父到洛……元礼及宾客莫不奇之。太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰:‘小时了了,大未必佳。’文举曰:‘想君小时,必当了了。’韪大踧踖。”[42]21所谓“了了”,就是特别聪慧——前“了”意为特别,后“了”意为聪明。

东坡《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,□□□□□不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”诗中第二句,在《东坡集》中为“远近高低无一同”[43]20,在《施注苏诗》[44]7《渔隐丛话》[45]中为“远近高低各不同”,在《苏东坡全集》中为“到处看山了不同”[46]2—3《冷斋夜话》[47]1和《东坡先生禅喜集》[48]10中为“远近看山了不同”,此中“了”字亦应为“特别”之意。另外,在《王状元集诸家注分类东坡先生诗》中为“远近高低无不同”[49]30,句中“无”应为“了”之讹。

东坡诗《和陶影答形》“虽云附阴晴,了不受寒热”[50]9句中的“了”也是特别的意思。巧的是,“了不受寒热”“了不异人意”和“了雄姿英发”同为5个字,而且都是“了”字居首。“小乔初嫁,了雄姿英发”的意思是小乔刚刚出嫁的时候,周郎特别的意气风发、英姿飒爽。如此一来,公瑾的风流形象更加突出。

冯海恩在《〈念奴娇赤壁怀古〉版本、异文及断句详解》文中说:“徐晋如先生指出,‘了’是‘全然、了然’的意思,并举出了王维‘了观四大因’,李白‘清光了在眼’‘了见水中月’等例,并援引何文汇教授观点,指出唐宋时‘嫁了’一词为出嫁完毕,与‘遥想公瑾当年’不合,因此认为此处断句应是‘小乔初嫁,了雄姿英发’。”[8]对于这段论述,笔者不敢苟同。首先,“全然”和“了然”的意思大不一样,后面所举诗句中的“了”应该是全然的意思。此意之“了”,非常常见,但用来解释“了雄姿英发”并不适配。

“了”作“殊”解,确实罕见,不知此意,也不奇怪。

(二)关于“多情应是笑我(笑我早)生华发”

古籍版本中的“多情应是笑我(笑我早)生华发”,《词综》《听秋声馆词话》《词林纪事》为“多情应是,笑我生华发”,《词律》《词苑萃编》为“多情应笑,我早生华发”,《钦定词谱》为“多情应笑我,早生华发”。唐圭璋《宋词纪事》为“多情应是,笑我生华发”并注明“全词引自《全宋词》”[51]72,但《全宋词》却为“多情应笑,我早生华发”。

《钦定词谱》中的仄韵《念奴娇》共8体,正调东坡《念奴娇·凭空眺远》中此句为“上四下五”。7种变体中,除《赤壁怀古》为“上五下四”外,其他6种全部是“上四下五”。也就是说,此处“上五下四”是专为《赤壁怀古》而设。

其他词人借赤壁韵的《念奴娇》,辛弃疾《念奴娇·瓢泉酒酣(用东坡赤壁韵)》中的此句为“浮云来去,枉了冲冠发”,胡世将《酹江月·秋夕兴元使院作(用东坡赤壁韵)》中的此句为“怀贤阁杳,空指冲冠发”[31]1221。《全宋词》收有石孝友一组5首注明“用东坡韵”的《念奴娇》,其中前两首借用的是赤壁韵,词中此处分别为“九重频念,此衮衣华发”和“临岐步懒,怅望兰舟发”[39]2624—2626。一为“上五下四”,一为“上四下五”。但,“九重频念此,衮衣华发”断为“九重频念,此衮衣华发”亦无不可,甚至更合语意。徐乃为认为此句的句读显然应该是“九重频念,此衮衣华发”,即与“多情应笑,我早生华发”相同。他甚至认为《全宋词》断为“九重频念此,衮衣华发”是“编辑或排版工人的失误”[4]。

万树《词律》在“念奴娇”正调《念奴娇·凭空眺远》后把《念奴娇·赤壁怀古》列为“又一体”,并在词后作了长达数百字的注解:

此为“念奴娇”别格。按:“念奴娇”用仄韵者,惟此二格止矣,盖因“小乔”至“英发”九字用“上五下四”,遂分二格,其实与前格亦非甚悬殊也,奈后人不知曲理,妄意割裂,因疑字句,错综余谱,诸书梦梦,竟列至九体,甚属无谓。余为醒之曰,首句四字,不必论次句,九字语气相贯,或于三字下(4)引文中“或于三字下”中的“三”疑为“四”之讹。,或于五字下,略断,乃豆也,非句也。《词综》云,“浪淘尽”本是“浪声沉”,世作“浪淘尽”,与调未协。愚谓此三字,如樵隐作“算无地”、“阆风顶”,此等甚多,岂可俱谓之未协乎?人读首句,必欲作七字,故误。而谱中不知此义,因以为各异矣。“故垒”以下十三字,语气于七字略断,如此词“人道是”三字,原不妨属上读,谱中不知此义,又以为各异矣。“羽扇”以下十三字即与前“故垒”句同,因“处”字讹“间”字,谱又以为各异矣。至“多情”句,因读“我”字属上句,故又以为异,不知原可以“我”字连下读也。《词综》云,本系“多情应是”一句,“笑我生华发”一句;世作“多情应笑我”,益非。愚谓此说亦不必,此九字一气,即作“上五下四”,亦无不可。金谷云“九重频念此,衮衣华发”,竹坡云“白头应记,得尊前倾盖”,亦无碍于音律……

万树认为,“念奴娇”只应分为两种体格。虽然有很多词作不完全符合这两格,也不应该视为别格。因为断句不同就认为格调不同,“竟列至九体,甚属无谓”。他列举了多个例句,其中就包括“小乔初嫁了雄姿英发”和“多情应是笑我(笑我早)生华发”。他认为“我”字可以连下读,《词律》所录词正文中“多情应笑我早生华发”即断作“多情应笑,我早生华发”。他还认为,两个九字句“语气相贯”或曰“一气”,断为“上五下四”或“上四下五”都可以。

对于这个问题,《东坡词》四库提要中也有一大段辨析:

至集中《念奴娇》一首,朱彝尊《词综》据《容斋随笔》所载黄庭坚手书本改“浪淘尽”为“浪声沉”,“多情应笑我早生华发”为“多情应是笑我生华发”,因谓“浪淘尽”三字与调不协,“多情”句应是上四下五。然考毛幵此调,如“算无地”“阆风顶”皆作仄平仄,岂可俱谓之未协?石孝友此调云:“九重频念此,衮衣华发”,周紫芝此调云“白头应记得,尊前倾盖”,亦未尝不作上四下五(即分别为“九重频念,此衮衣华发”和“白头应记,得尊前倾盖”——盛注),晋此刻不取其说,仍从旧本,特为有见矣。自晚唐五代以来,以清切婉丽为宗,至柳永而一变,如诗家之有白居易,至轼而又一变,如诗家之有韩愈,遂开南宋辛弃疾等一派。寻源溯流,不能不谓之变格。然谓之不工则不可,故至今日,尚与花间一派并行,而不能偏废也。(5)详参苏轼《东坡词》清乾隆四十四年(1779)文渊阁四库写本,卷首提要。引文中的“晋”指明末汲古阁主人毛晋。

为了证明“多情应是笑我(笑我早)生华发”既可以断为“上五下四”也可以断为“上四下五”,万树《词律》和《东坡词》四库提要都举了两个例子,即石孝友(南宋人,生卒年不详)《念奴娇·上洪帅王予道生辰正月十六日(用东坡韵)》中的“九重频念此衮衣华发”和周紫芝(1082—1155)《酹江月·送路使君》中的“白头应记得尊前倾盖”,并认为“九重频念此,衮衣华发”或“九重频念,此衮衣华发”,“白头应记得,尊前倾盖”或“白头应记,得尊前倾盖”,均可。

徐乃为统计,《全宋词》中的《念奴娇》(包括异名同调的《酬江月》《壶中天》《百字令》《百家歌》《百字谣》《大江东去》《赤壁词》等)共490多首,这两处的句读,除“多情应笑我,早生华发”和“九重频念此,衮衣华发”外,全部都是“上四下五”。他至少漏掉了“白头应记得,尊前倾盖”——在《全宋词》中,这两句也被断为“上五下四”[31]1154。如果这两处“上五下四”都可以断为“上四下五”,那么“多情应笑我,早生华发”就成了唯一的例外。

在石声淮(1913—1997)《东坡乐府编年笺注》中,此处的句读为“多情应笑,我,早生华发”[52]209。如此断句,可能是受到先著《词洁》称“小乔初嫁了雄姿英发”中的“了”字“上下皆不属”之说的启发。但这种“4+1+4”的断法既不合格调,也没有先例。

研判东坡词调,“苏门四学士”是重要的参照。按照常理,四位学生借用东坡韵是大概率,与老师不同调是小概率。《全宋词》中,晁补之和张耒没有《念奴娇》,黄庭坚有1首,秦观有6首。这7首词全部是《赤壁怀古》式的变格《念奴娇》,即上阕第二、三句为“上三下六”(正调为“上五下四”),这也说明《赤壁怀古》对二人的影响很大,应该是把《赤壁怀古》当成了学习模仿的对象。而这7首词与“小乔初嫁了雄姿英发”和“多情应是笑我(笑我早)生华发”对应的两处全部是“上四下五”。这与鲁直手书“多情应是,笑我生华发”吻合。秦观的《念奴娇·赤壁舟中咏雪》中,与“浪声沉”对应的句子是“浪花舞”,与“遥想公瑾当年”对应的句子是“遥想溪上风流”,可以推断这首词就是模仿东坡《念奴娇·赤壁怀古》的。该词与“小乔初嫁了雄姿英发”和“多情应是笑我(笑我早)生华发”对应的两处为“悠然乘兴,独棹山阴月”和“过眉酒热,把唾壶敲缺”[53]620。两位学生的7首《念奴娇》全部与老师不同调是不太可能的,最合乎逻辑的推断就是:东坡《赤壁怀古》中的这两处均为“上四下五”结构。

值得注意的是:在“多情应笑我早生华发”和“多情应是笑我生华发”之间,《词律》《词苑萃编》《词林纪事》都选择了前者,但又都断为“多情应笑,我早生华发”。也就是说,他们也都认为这里的句读应该是“上四下五”。既然如此,为什么不像《词综》《听秋声馆词话》那样直接选择“多情应是,笑我生华发”呢?可能是觉得“多情应是”说不通。这就要看如何理解“多情”了。

一般认为,“多情应笑我”是个倒装的无主句,依意当为“应笑我多情”。因为“多情”(多愁善感),所以“早生华发”。这在语法和逻辑上,都没有问题。按照这种解释,“多情”的是“我”。但“多情应是,笑我生华发”的句式完全不同,因为“多情”反宾为主了。按照常规思路,确实难以解释。但如果把“多情”理解为“多情的人”,就会豁然开朗。汪中(1925—2010)《新译宋词三百首》虽取“多情应笑我,早生华发”,也把“多情”释为“多情的人”[54]94。

以“多情”指多情之人,东坡在别处也这样用过。“笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼”,东坡这首《蝶恋花·春景》词句中的“多情”就是指“多情的人”。这样的用例还有很多,比如欧阳修《鼓笛慢·缕金裙窣轻纱》“多情更把,眼儿斜盼,眉儿敛黛”、秦观《江城子(三之一)》“犹记多情,曾为系归舟”、柳永《雨霖铃》“多情自古伤离别”等句中的“多情”都是代指“多情之人”。欧阳修词句“多情更把”与“多情应是”的句式也完全一样。

综上所述,“小乔初嫁了雄姿英发”和“多情应是笑我(笑我早)生华发”均应为“上四下五”句式,即应断为“小乔初嫁,了雄姿英发”和“多情应是(笑),笑我(我早)生华发”,而“多情应是,笑我生华发”应为正选。

三、辨伪

《赤壁怀古》还有号称黄鲁直手书和苏东坡自书的石刻传世。如果这些刻石上的书法来自真迹,那就是最直接、最有力的证据,一切争议都是多余的了。关于两处石刻的真伪存在明显的两派:书法界一致认为属于假造,文史界则都认为当属真迹。前者着眼于艺术作品本身,后者着眼于古籍文本考证。对此,笔者已有专文详辨[55],这里仅作简单论述。

(一)关于“鲁直书东坡赤壁词”石刻

“鲁直书赤壁词”碑刻,今存于山东省嘉祥县武氏祠。其影印拓本见于《壮陶阁续帖》民国十一年(1922)裴景福刊本、日本昭和四年(1930)东京美术书院印本。江西省修水县黄庭坚纪念馆九曲回廊依《壮陶阁续帖》翻刻上石。此碑所书《赤壁怀古》的文字内容为:

大江东去浪淘尽千古风流人物故垒西边人道是三国周郎赤壁乱石穿空惊涛拍岸卷起千堆雪江山如画一时多少豪杰遥想公瑾当年小乔初嫁了雄姿英发羽扇纶巾笑谈间樯橹灰飞烟灭故国神游多情应笑我早生华发人间如梦一樽还酹江月这样的文本与现在通行的版本基本一样。《容斋续笔》提到的“浪声沉”“孙吴赤壁”“崩云”“掠岸”“多情应是笑我生华发”“如寄”均未出现。

水赉佑在《中国书法全集·黄庭坚卷》中径直将“鲁直书东坡赤壁词”列为伪迹[56]22,但未给出具体的理由。卷首的《黄庭坚伪迹考叙》称,史上黄庭坚书法的伪作甚多,传世的伪作以拓本为主,而且大部分为清代所刻的丛帖。陈振濂、周俊杰等当代著名书法家也都认为是伪作。而张鸣、王兆鹏、冯海恩等学者则认为是真迹,并将石刻上的文本作为校勘《赤壁怀古》最重要的版本。

《容斋续笔》之后的300多年,未见文献记载“鲁直书东坡赤壁词”,但到了明朝的中晚期,相关的记载却突然密集出现,比如王世贞(1526—1590)《弇州四部稿》、盛时泰(1529—1578)《苍润轩碑跋纪》、詹景凤(1532—1602)《詹氏玄览编》、孙鑛(1543—1613)《书画跋跋》、张丑(1577—1643)《清河书画舫》等都著录了“鲁直书东坡赤壁词”。清代孙岳颁(1639—1708)《御定佩文斋书画谱》、李光暎(?—1736)《金石文考略》、张照(1691—1745)《石渠宝笈》等也有著录。《清河书画舫》之“黄庭坚”名下目录有“书东坡赤壁词”,后有文曰:“黄鲁直年谱载,元祐丁卯岁行书《大江东去》词,全仿《瘗鹤铭》法。……今在韩太史存良家,余屡欲购之亦未得。本严分宜故物也。”[57]17来龙去脉,相当具体。但查《山谷年谱》,“元祐二年丁卯”并无关于《鲁直书赤壁词》的记载。汪砢玉(晚明人,生卒年不详)《珊瑚网》分门别类详细著录了严嵩(江西分宜人,故称“严分宜”)被抄家后登记的书画藏品,其中也没有“鲁直书东坡赤壁词”。

裴景福(1864—1924)《壮陶阁书画录》关于“鲁直书东坡赤壁词”的记录多达数百字,所记甚详:“宋黄山谷书东坡大江东词卷,麻纸,色黄,高工尺九寸三分,四纸, 长一丈六寸,无昔人藏印,殆割去也。……是卷既载《年谱》,屡见前人著录,诚炫赫有名之迹。……此词久有刻本。己未九月, 吾乡李姓常卖铺持来求售,装潢倒置,而索价颇昂,余一见惊叹,磋磨久之,始肯割让。此亦鲁直元祐间一巨迹也……”[58]119—120流传近千年,竟然“无昔人藏印”,怎么可能是真迹?此卷“惊现”之后,再次不知所踪。

王兆鹏的论文在列举历代文献关于“鲁直书赤壁词”的记载后认为,“自南宋以来,既有原书真迹传世,也有石刻搨本流传,传承有序,源流清晰”[6]425,而今传石刻文本既与南宋洪迈的记载不同,也无其他证据证明二者的关联。明代中期以后的记载,或语焉不详,或疑点重重。尤其是近代出现的《壮陶阁帖》,既来路不明,又传承无迹,完全不可信。

所谓“鲁直书赤壁词”石刻中的书法,虽然带有一些黄书的特征,比如很多字的笔画伸展、呈放射状,但神采全无且败笔多多,比如“杰”“公瑾”“生华发人间如”等字笔画缠绕、软弱无力,充满了江湖气,完全不是黄书的风格。

(二)关于“东坡自书赤壁词”石刻

现有两处存有称为东坡自书《赤壁怀古》的刻石。一是山西省太原市郝庄村双塔寺(又名永祚寺)的碑廊,为清乾隆二十七年(1762)一个自称为西林鄂弼的人据家藏拓本而刻;一是湖北省黄州市的赤壁公园,为清同治七年(1868)所镌刻。孙丕廷(清人,生卒年不详)辑刻的《至宝斋法帖》中收有此碑之拓。上海有正书局民国七年(1918)影印刘鹗抱残守阙斋藏本《宋拓苏长公雪堂帖》中亦有《苏长公大江东词》。

两处刻石中的“东坡自书赤壁词”文本无异,与“鲁直书东坡赤壁词”仅一字不同,即“东坡书”为“人生如梦”,而“鲁直书”为“人间如梦”。东坡自书和鲁直书均为“笑谈间”,此为其他所有文献所未见。

“东坡自书赤壁词”正文后有跋文:“久不作草书,适乘醉走笔,觉酒气勃勃,似指端出也。”并署有“东坡醉笔”。但,两处刻石的文字排列明显不同:太原刻石分为四通,每行4字左右,共30行;黄州刻石分为两通,每行5字左右,共21行。太原刻石的跋文为8行,黄州刻石的跋文为6行。

前文已引,《野客丛书》云“淮东将领王智夫言,尝见东坡亲染所制……”但此后三四百年,没有任何相关的记载。所谓《宋拓苏长公雪堂帖》中的“宋拓”毫无来历。

黄州赤壁藏有八方东坡自书词作的石刻,除《赤壁怀古》外,还有其他三首词。光绪版《黄州府志》著录有“东坡手书四词石刻”,还录有四首词的全文[59]10。但明弘治十四年版《黄州府志》没有这些内容。

郭沫若在《读诗札记四则》中说:“传世有《至宝堂法帖》及《雪堂石刻》载有东坡醉笔《赤壁怀古》……毫无疑问是假造的。”[1]王兆鹏认为,“郭沫若所言‘伪造’,没有说明理据,应该是从字迹、书法风格作出的判断”[6]440。即使抛开书法本身的粗劣不说,仅就传承有序而论,“东坡自书赤壁词”的理据也远远不够。相比之下,关于“东坡自书赤壁词”的记载比“鲁直书东坡赤壁词”少得多。

王兆鹏承认,没有足够的证据证明“东坡书赤壁词”出自东坡之手,但他又说“字不一定是苏轼的真迹,但文本内容应是苏轼所作,不应是后人伪造”,理由是“东坡书赤壁词”与“鲁直书赤壁词”的文本高度一致,二者可以“互证”。这犯了“循环论证”的逻辑错误,因为造假者之间也可以互相借鉴。二碑的文本高度一致,很可能就是后者借鉴了前者,甚至就是想要“互证”的效果。

综合来看,“鲁直书东坡赤壁词”和“东坡自书赤壁词”的石刻及碑拓应该是清人的伪作。虽为假造,也有价值。勒石刻字与雕版印刷一样,内容通常取自当时通行的文本。事实也确实如此。

四、结语

“至晏丞相、欧阳永叔、苏子瞻,学际天人,作为小歌词直如酌蠡水于大海,然皆句读不葺之诗耳,又往往不协音律,何耶?盖诗文分平侧,而歌词分五音,又分五声,又分六律,又分清浊轻重……”[60]3李清照(1084—1155)的这段话,常为后人引用。古典文献中,言及东坡词多不协音律又称其“雄才自放”“横放杰出”等之类的说辞还有很多。看似为东坡辩护,实际上还是认为有瑕疵。宋人之于格律甚严,以至于经常挑剔唐人诗中“犯重”“合掌”之类的毛病。对于东坡来说,遵格守律绝不是难事,为什么偏要落下话柄?如果说他“才大不拘”,为何他的格律诗又都规规矩矩?当是时也,晏殊、永叔乃至王安石均为“学际天人”,东坡也不是不可一世的狂傲之人,应该不会过于任性。况且,“乌台诗案”之后的黄州三年,东坡惊魂未定,一直谨小慎微,写了《赤壁赋》都不敢轻易示人。因此,面对苏词“句读不葺”或“不协音律”等问题,后人应该多思考:是不是我们的理解有问题?

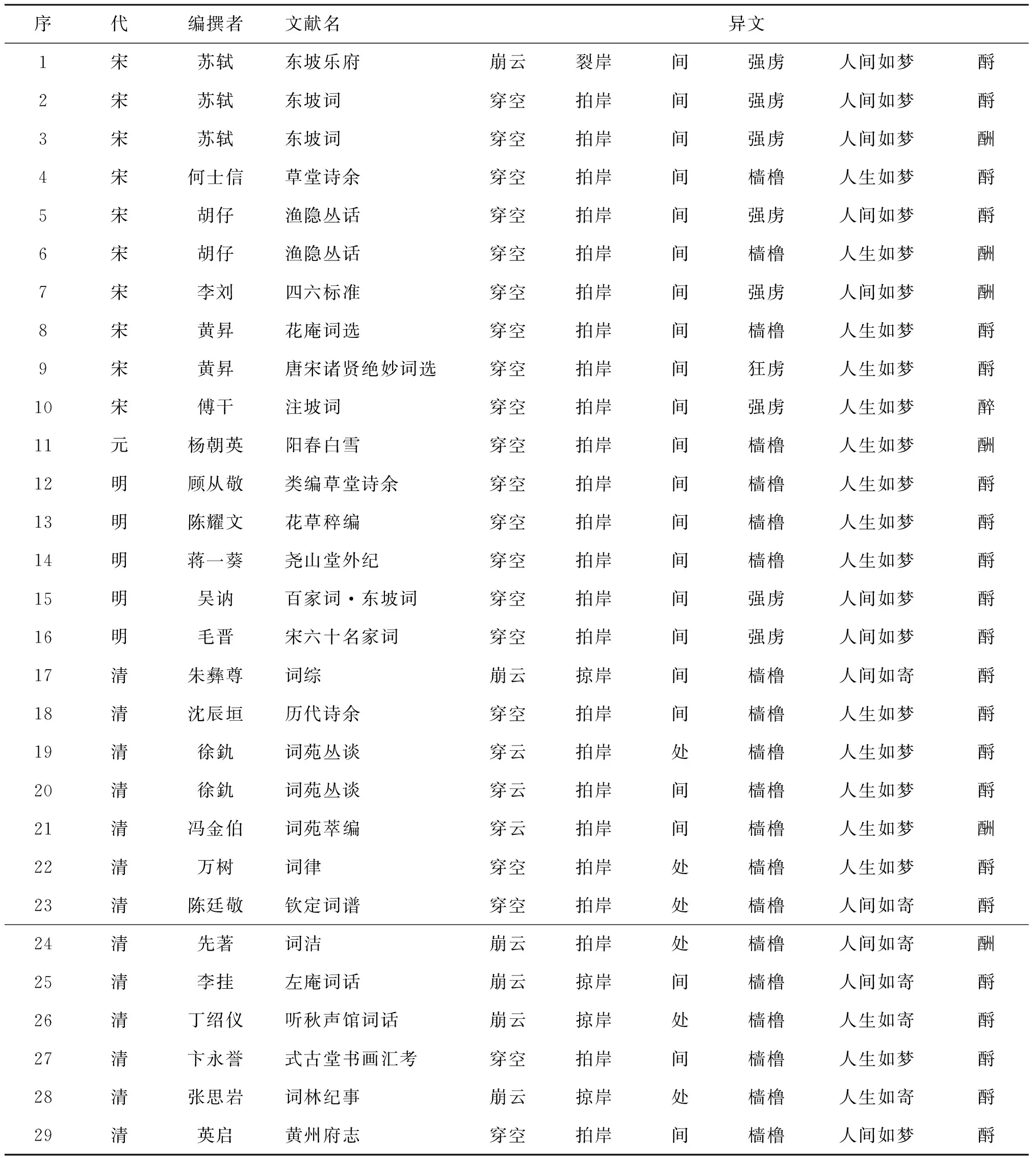

附表1 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》异文一览表

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》异文文献版本信息及说明:

1《东坡乐府》,元延祐七年(1320)刻本,卷上第9页。

2《东坡词》,明末汲古阁刻本,第93—94页。

3《东坡词》,清乾隆四十四年(1779)文渊阁四库写本,(不分卷)第85页。

4《草堂诗余》,元至正(1341—1368)刻本,后集卷上第21页。“酹”在后集目录中为“酬”。明嘉靖三十三年(1554)杨金刻本,卷中后集第34—35页,同。

5《渔隐丛话》,宋刻本(北京大学图书馆藏),后集卷31上第1页。

6《渔隐丛话》,明嘉靖七年(1528)徐梁抄本(国图善本书号:11446),后集卷31上第1—2页。清乾隆五年(1740)杨佑启耘经楼依宋本重刊本,后集卷31上第1页。

7《四六标准》,清乾隆四十三年(1778)四库本,卷27第77页。

8《花庵词选》,清乾隆四十六年(1781)文渊阁四库写本,卷2第6页。

9《唐宋诸贤绝妙词选》,明万历四十二年(1614)秦堣刻本,卷2第5页。

10《注坡词》,清钞本,卷2第7页。

11《阳春白雪》,元刊本(光绪乙巳年(1905)马韵芬景写校梓),卷1第3页。

12《类编草堂诗余》,明嘉靖庚戌年(1550)刻本,卷3第32页。

13《花草稡编》,明万历十一年(1583)陈耀文自刻本,卷10第49页。

14《尧山堂外纪》,明万历三十四年(1606)刻本,卷52第12—13页。

15《百家词·东坡词》,明红丝栏钞本,第338页。

16《宋六十名家词》,清光绪戊子年(1888)钱塘汪氏重校本,第64—65页。

17《词综》,清康熙十七年(1678)汪氏裘抒楼自刻本,卷6第4页。

18《历代诗余》,清康熙四十六年(1707)刻本,卷70第1页。清乾隆四十一年(1776)文渊阁四库写本,卷70第1页。

19《词苑丛谈》,清道光二十七年(1847)刻本(海山仙馆丛书),卷3第1页。商务印书馆民国二十六年(1937)版(据海山仙馆丛书本排印),第39页。上海古籍出版社1981年版,第44页。

20《词苑丛谈》,清乾隆四十三年(1778)文渊阁四库写本,卷3第1页。

21《词苑萃编》,清嘉庆十年(1805)刻本,卷21第1页。

22《词律》,清康熙二十六年(1687)万氏堆絮园保滋堂刻本,卷16第12页。四库本,词牌名写作“酬江月”。

23《钦定词谱》,清康熙五十四年(1715)内府刻本,卷28第8页。

24《词洁》,清康熙年间刻本(国图善本书号:04362),卷4第47页。

25《左庵诗话》,清光绪年间刻本(天津图书馆藏),共1卷第3页。

26《听秋声馆词话》,清同治八年(1869)三山吴玉田刻本,卷13第10页。

27《式古堂书画汇考》,清乾隆四十六年(1781)文渊阁四库写本,卷27第41页。(小注:“原迹酹字脱,补书诗后。”)

28《词林纪事》,贝叶山房民国二十五年(1936),卷5第141页。

29《黄州府志》,清光绪十年(1884)刻本,卷38(艺文志·金石上)第10页。