肝上皮样血管内皮瘤合并脾血管淋巴管瘤一例

2023-12-03赵子栋刘继兴吴青松

赵子栋,刘继兴,吴青松,

1.广东医科大学 第一临床医学院,广东 湛江 524023;2.粤北人民医院 肝胆外二科,广东 韶关512026

肝上皮样血管内皮瘤是一种罕见的肝脏中低度恶性侵袭性肿瘤,可侵袭至身体多个部位,如肺、胸膜、软组织、头颈部、骨等其他器官,其发病率为(0.001~0.002)‰[1]。由于本病发病率低且缺乏特异性临床表现及影像学特征,临床上诊断困难,须依靠病理检查确诊,多预后不佳。原发性脾脏肿瘤是临床极少见肿瘤之一,仅占全部肿瘤发病的0.3‰,脾血管淋巴管瘤属于临床罕见的良性非侵袭性肿瘤,仅占全部脾脏原发肿瘤的1.7%[2],此病发病隐匿,症状不典型,影像学表现多样,易与脾血管瘤等疾病相混淆,但预后良好。肝上皮样血管内皮瘤合并脾血管淋巴管瘤临床上极为罕见,目前国内外暂无相关病例报道,两种疾病的发病机制尚不清楚,其临床表现亦缺乏特异性,在临床上遇到该疾病时,容易误诊、漏诊,现将粤北人民医院1例肝上皮样血管内皮瘤合并脾血管淋巴管瘤的诊治经过及体会报道如下,提高临床诊治水平。

病例

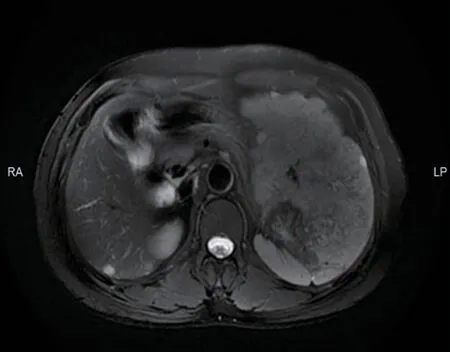

患者女性,51岁,因“体检行B超提示肝脾占位3 d”入院。查体:神清,未见明显阳性体征。既往无“病毒性肝炎、肝硬化、嗜酒、克罗恩等”病史。实验室检查:肝肾功能、肝炎系列、甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原均未见异常。上腹部MRI平扫+增强(图1~4):(1)脾脏中上部巨大占位灶,考虑脾脏偏恶性肿瘤性病变,间叶组织肿瘤可能,血管内皮肉瘤?(2)考虑肝脏多发血管瘤,肝实质尚见多发强化灶,转移瘤?初步诊断:脾脏占位:间叶组织肿瘤?血管内皮肉瘤?肝多发血管瘤;肝转移瘤?完善术前检查,排除手术禁忌,行开腹手术治疗。术中探查见:脾脏近脾门中上部见一巨大肿瘤,外缘稍呈波浪状,大小16.4 cm×11.0 cm×15.0 cm,实性肿块,表面包膜灰白色、类球形,脾脏肿瘤与脾脏正常组织边界清楚,脾周大网膜血管散在曲张。肝表面光滑,颜色红润,术中肝脏B超可见:左肝外叶一直径0.8 cm病灶,动脉晚期探及低回声,边界欠清;右半肝脏多个血管瘤,最大径1.8 cm,诊断明确,未予处理,余肝未见明显异常。探查胆囊、胃、小肠、盆腔等未见异常。行开腹脾切除+左肝外叶部分切除+脾门淋巴结清扫术。

图1 上腹部MRI平扫:脾脏外缘见多发类圆形稍长T1 长T2 信号,较大者约4.5 cm×2.7 cm

图2 上腹部MRI增强:病灶呈明显不均匀强化,低信号条索影明显强化,外周多发类圆形病灶无明显强化

图3 上腹部MRI平扫:肝脏散在多发斑片状异常信号,边界尚清楚,呈长T1长T2信号,较大者1.8 cm×1.3 cm

图4 上腹部MRI增强:肝脏散在异常强化灶

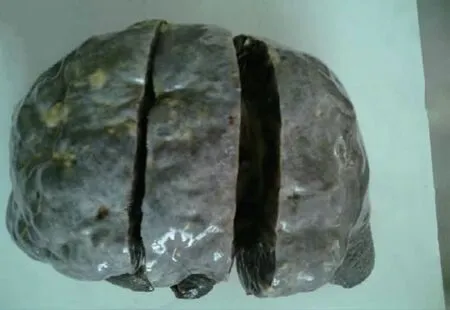

术后大体标本解剖:脾脏大小18.0 cm×14.0 cm×9.5 cm,灰红褐色、质硬,中间见一纤维瘢痕,大小8.0 cm×7.5 cm×4.0 cm;近被膜见一囊肿,大小2.5 cm×2.0 cm×1.8 cm,囊液为淡红色血性液体(图5)。左肝外叶组织:灰红褐色不规则组织一块,大小2.0 cm×1.7 cm×1.3 cm,内见一灰白结节,大小0.8 cm×0.7 cm×0.6 cm。脾淋巴结:不规则组织一块,质软,大小2.5 cm×1.5 cm×0.7 cm。

图5 手术切除的脾脏标本

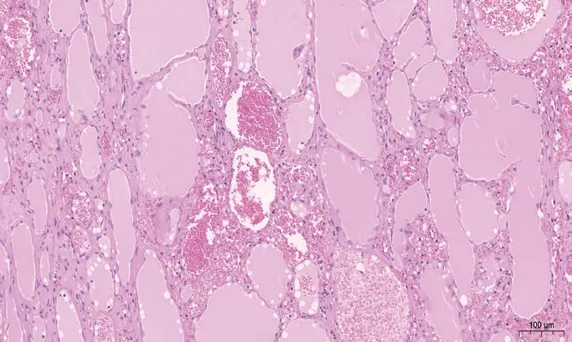

病理结果(图6~8):脾血管淋巴管瘤,左肝外叶上皮样血管内皮瘤。脾淋巴结反应性增生。左肝外叶组织免疫组化结果:血管内皮标志;CD31(+)、ERG(+)、Fli-1(+)、CD34(-);间叶性标志;Vimentin(+),Ki-67(30%+),CK(增生的胆管+),CK19(增生的胆管+),AFP(-),Hepatocyte(-)。本例患者术后肝功能轻度异常、血小板反应性升高,予对症治疗后顺利出院,术后未见明显并发症。患者术后予贝伐珠单抗、索凡替尼靶向药物等治疗。

图6 脾脏光镜下所见(HE,×200):大小不等相互吻合的血管腔,囊性扩张的淋巴管腔,被覆小的形态温和的内皮细胞

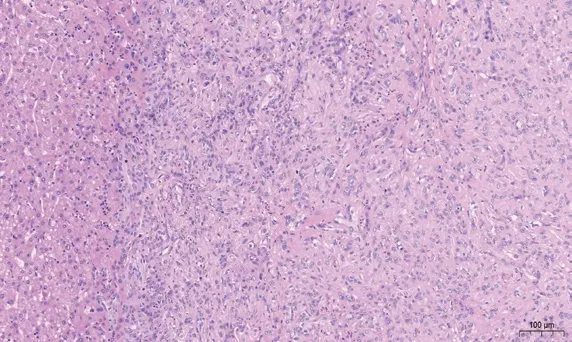

图7 左肝外叶组织光镜下所见(HE,×200):肿瘤呈结节性生长,瘤细胞呈上皮样,胞浆丰富、嗜酸,核呈椭圆形、短梭形,核空亮、核仁明显,可见核分裂象

患者术后3 个月复查腹部及胸部CT平扫+增强提示:肝脏情况与术前相仿,无特殊改变;双肺未见明显异常。后患者未规律复查。术后20个月复查腹部及胸部CT平扫+增强提示:(1)肝内弥漫多发结节,拟恶性肿瘤;(2)双肺散在结节,考虑转移瘤可能。

讨论

肝上皮样血管内皮瘤是由黏液或纤维化基质中的上皮样和组织细胞样血管内皮细胞组成的一种罕见肝脏恶性肿瘤,其性质介于血管瘤与血管肉瘤之间[3]。Ishak等[4]在1984年首次报道了肝上皮样血管内皮瘤的病例,目前病因尚不明确,已知可能的致病因素有避孕药、病毒性肝炎、结节病、克罗恩病、嗜酒、以及氯乙烯或石棉接触有关[1],本例患者无上述相关致病因素。肝上皮样血管内皮瘤平均发病年龄为41.7岁,男女发病比为2∶3[5],可有右上腹或上腹部疼痛、腹胀、黄疸、腹水、体重减轻等症状,但无特征性临床表现[6]。从分子生物学来看,存在WWTR1-CAMTA1基因易位的肝上皮样血管内皮瘤患者约占90%,而存在YAP1-TFE3基因融合的患者只占少数[7]。肝上皮样血管内皮瘤为低至中度恶性肿瘤,分为多发性(最常见)、单发性和弥漫性三种。肝上皮样血管内皮瘤实验室检查常为血清碱性磷酸酶和γ-谷氨酰转肽酶水平升高,甲胎蛋白、癌胚抗原和CA199 的血清水平正常,事实上,15%的肝上皮样血管内皮瘤患者没有异常的实验室结果[8],本例患者上述检验结果均无异常。

肝上皮样血管内皮瘤在影像学检查中MRI比CT更具优势[9],病灶部位MRI常表现为T1加权像呈低信号,T2加权像呈不均匀高信号,病灶周围多呈低信号影,MRI增强可见病灶周边环形增强。在影像学上可有以下表现,如融合性病变、包膜回缩、棒棒糖征和靶征等[10],尽管如此,其确诊仍依靠病理结果,以免疫组化检测内皮标志物分化簇CD31、CD34、CD10、波形蛋白和Ⅷ因子抗原作为诊断依据。肝上皮样血管内皮瘤需与其他肝脏原发性肿瘤(如肝细胞癌、肝内胆管细胞癌、肝血管瘤)及肝转移瘤等鉴别[11]。肝上皮样血管内皮瘤首选治疗方式为肝切除术或肝移植术,其他治疗方式包括化疗、消融等。对于无法选择手术的患者,临床医师可考虑使用TACE联合抗血管生成药物治疗[12]。由于肝上皮样血管内皮瘤的罕见性,目前尚无指南。对于肝上皮样血管内皮瘤肿瘤细胞学检测显示CD31、CD34和CK呈阳性反应,但对精氨酸酶1呈阴性反应的患者可采用阿霉素、异环磷酰胺、甲氨蝶呤进行治疗[13]。鉴于肝上皮样血管内皮瘤中VEGF表达,可单独使用抗VEGF药物(如贝伐单抗)或与其他化疗药物联合治疗。尽管肝移植或肝切除可能是改善生存的最佳选择,但对于那些等待肝移植或非手术候选者,可考虑使用卡培他滨联合贝伐珠单抗治疗[14]。肝上皮样血管内皮瘤预后存在差异化,对于肿瘤最大径>3 cm且核分裂象>3 个/50 HPF的患者5 年生存率为59%,而缺乏这些特征的患者5 年生存率为100%[15]。

脾血管淋巴管瘤是起源于间胚叶组织的一种临床良性罕见肿瘤[2],女性多发,多无临床症状,实验室检查亦多无异常,常于影像学体检而意外发现,少数患者可有腹痛、腹胀症状[16]。影像学表现为血管瘤与淋巴管瘤的混合特征[17],其CT检查可见囊性、实性或囊实性,可有轻度强化、钙化和分隔少见,根据血管及淋巴管组织病变混合成分的比例不同而表现不同。MRI扫描检查可见呈边界清晰的长T1、长T2信号影或者囊内可见细线样及分隔样等T1、稍短T2信号影,MRI增强扫描可见无强化囊腔或呈线样及网格样分隔的渐进性强化。影像学检查对疾病的诊断有着重要价值,但其确诊仍依靠病理学检查[18],脾血管淋巴管畸形的重要致病基因是DDX24,免疫组织化学标志物检测CD31(+)、CD34(+)、D2-40(+)是确诊的重要依据。本病兼具脾血管瘤和脾淋巴管瘤的影像学及病理学特征性表现,此特征可鉴别于其他脾脏疾病。治疗方案首选全脾切除术,次选节段性切除,预后良好。

本例患者同时患有上述两种疾病,体检发现肝脾占位,患者入院时未见临床不适症状,完善术前检验检查,排除手术禁忌,评估有手术指征,行开腹脾切除、左肝外叶部分切除及脾门淋巴结清扫,术后病理诊断明确为肝上皮样血管内皮瘤、脾血管淋巴管瘤,术后行贝伐珠单抗、索凡替尼靶向等治疗,术后20个月影像学检查肝上皮样血管内皮瘤再发、肺部出现转移病灶,本例患者虽积极治疗但远期疗效不佳。

肝上皮样血管内皮瘤合并脾血管淋巴管瘤的病例临床上更属罕见,目前国内外未见报道,笔者认为,从两种疾病的良恶性本质出发,一旦发现两者疾病合并或是单发可首选手术治疗,次选药物、介入等治疗。目前,对于上述两种疾病需要继续探索,不断总结经验,以期提高诊疗质量。