印度阿育吠陀脉诊术初探

2023-12-02史宇兵杨洪义

史宇兵,杨洪义

(陕西中医药大学 整合医学研究院,陕西 咸阳 712046)

阿育吠陀“Ayur-Veda”意为“生命的科学”,是四大文明古国之一印度的主要传统医学。与中医对中华民族的伟大意义一样,阿育吠陀在印度各民族繁衍发展的历程中有无法替代的作用。任何一个医学体系在面向临床时,需要解决的首要问题是诊断。脉诊作为望闻问切四诊之一,是中医诊断体系的重要基石[1]。阿育吠陀有望、问、切三种诊断方法,而脉诊作为切法的代表,是阿育吠陀临床诊断法中最重要的手段[2-3]。不同之处在于,脉诊的理论和实践贯穿于中医发展的始终,而阿育吠陀脉诊术出现于约13世纪[4],发展历史相对较短。尽管如此,阿育吠陀脉诊术也形成相对完整的理论体系和操作方法,并且在实践中发挥重要作用。目前国内介绍阿育吠陀的书籍、论文大多数专注于对阿育吠陀一些基本原理[5-11]、药学[12,5,13,14,9,15]及文献学[5,9,12,15-24]等诸方面研究,而对阿育吠陀脉诊术的内容很少涉及。为弥补这方面的缺陷,查阅国内外阿育吠陀脉诊术的文献并将相关内容汇集整理成为一项必要的工作。目前国内外介绍阿育吠陀脉诊术的文献非常少,其中只有Lad的SecretsofthePulse:TheAncientArtofAyurvedicPulseDiagnosis[3]一书内容较详细且在该领域影响较大,其余文献只有简单介绍或用梵文写成难以阅读,因此关于阿育吠陀脉诊术的内容以该书为主要资料来源。希望以下整理的资料和信息对国内从事相关研究和临床的学者有所助益。

1 阿育吠陀体系中关于脉的概念

与其他的主流传统医学(包括以中医为代表的东亚传统医学、以尤那尼医学为代表的希腊和阿拉伯传统医学等)一样,阿育吠陀是基于诊察患者手腕近端桡动脉搏动情况来判别患者的生理病理状况,并且对所诊得脉象的解释不限于桡动脉内的血流作用,而是在血流基础上进行进一步朴素哲学意义上的发挥。中医认为脉象受血流和经络之气两方面因素所主导[1]。尤那尼认为脉象既反映血流变化,还受呼吸之气和灵魂所支配[25]。而阿育吠陀认为脉象除反映动脉中的血流,更表征着元气及生命力的流动[3]。

阿育吠陀早期的文本中对于脉的概念是从解剖结构的角度来认识的。《阇罗迦本集》(CarakaSahitā)的总论部分提到心脏连接着10条脉管,其中充满血液,并将生命的精华(元精,Ojas)输送至全身各处[26-27]。《妙闻本集》(Sus'rutaSahitā)第3卷第7章和第9章指出在人体中由脐部作为发源处有24条分别上行、下行及横行的脉管。这些脉管及其众多分支向身体各处输送血液、乳糜、水、精液、色、声、香、味、触、呼吸气息等[26,28]。这时期的脉指体液、营养、感觉等的传输通道,没有涉及脉搏及其与生理病理状态的关联,此外,表示脉是sira、dhamani、srota这些描述不同类型通道的名词。这些通道包括与脉诊术有关的动脉血管和能量通路,此外也包含与脉诊术无直接关系的气管、食道以及类似神经功能的通道。这些早期文本中对此类通道的解剖学描述与现代解剖学知识不同,但涵盖对血管和能量通路的描述,所以在广泛意义上可以认为是后来脉诊术形成和发展的解剖学结构基础。

大约从13世纪开始,阿育吠陀中有了脉搏和诊脉的内容[29]。从此阿育吠陀体系中对于脉开始关注其搏动和变化,并采用另一个词nād·ī来表示。阿育吠陀脉诊术不断发展丰富,对于脉搏的认识不仅是生理学的心脏跳动产生的血流变化,从哲学性和艺术性角度来看,脉搏是宇宙意识将一个人的体质状态以脉动形式展现出来的微妙表现,是生命之弦弹奏出的心理、感受和情绪的音乐[3]。

2 阿育吠陀脉诊术的起源

UEBABA等[32]同样认为脉诊术(nād·ī vijāna)一词出现于12、13世纪的医典《持弓本集》,但是引用UPADHYAYA[33]的观点,认为阿育吠陀的脉诊术起源于印度古代哲学典籍《奥义书》(Upanis·ad)或者《瑜伽坦陀罗》(TantraofYoga),或起源于南印度的悉达医学,其后受中医影响并经过系统化整理而形成。如前所述,阿育吠陀经典《阇罗迦本集》和《妙闻本集》中提到的脉是指传输体液、营养、感觉等的通道,并非脉搏,说明这两大经典成书时阿育吠陀脉诊术的概念还不存在。而这两大经典均成书于古代典籍《奥义书》之后(《瑜伽坦陀罗》的成书年代不详),因此认为阿育吠陀脉诊术的起源时间可以上溯至古代典籍《奥义书》时期的说法并不可靠。

近年国内学者纳顺达来等[34]提出《隋书·经籍志》中有《婆脉经》3卷传入隋唐的记载,认为印度在唐代以前就可能已形成脉学体系。这对上述蔡景峰、陈明等的说法提出了质疑。经追溯纳顺达来等[34]所引用的文献发现,其说法是对党新玲[35]关于五代时期敦煌粟特医家的叙述中部分信息的不全面引用。党新玲[35]的原文为“《隋书·经籍志》《宋史·艺文志》记载有许多西域医学著作在中国流传,其中耆婆的医著有:《耆婆所述仙人命论方》二卷,《耆婆脉经》三卷,《耆婆六十四问》一卷”,其中没有言明对于《耆婆脉经》的叙述是记载于《隋书·经籍志》还是《宋史·艺文志》,也没有说明《耆婆脉经》是描述脉诊术还是不同生理通道的文本。进一步检索《隋书·经籍志》和《宋史·艺文志》的内容目录,发现《耆婆脉经》收录于《宋史·艺文志》,而《隋书·经籍志》中未载。再者,以耆婆在古代印度医学界的影响,如果在唐代文成公主入藏前印度有此脉学文本,在印度和当时西藏的文化交流中应该会流传至藏地,这样就不会不在藏医论著如《月王药诊》《四部医典》中提及并转述。而《四部医典》成书于文成公主入藏之后,其中未见提及《耆婆脉经》,所以《耆婆脉经》应该是出现在《四部医典》之后。另外,即使《耆婆脉经》是对于印度脉诊术的描述,也不能排除是初唐以后的人假托耆婆所著。此外,刘俊杰等[36]提到,第司·桑杰嘉措所著的《医史概论》中认为公元3世纪时,天竺医生布西嘎协和妹妹布西嘎则入藏传医并带去了脉诊、饮食疗法等方面的五部医经。刘俊杰等[36]同时指出此说有误,因为当时印度并没有脉诊诊法。

综上可知,目前的史料仍支持陈明、蔡景峰等的看法,即印度的脉学主要是中医脉学在唐代文成公主入藏以后流传至藏地,再经由西藏流传到印度而形成的。另外,中印之间其他的直接文化交流可能对印度脉诊术的形成和发展也起到了作用。

3 阿育吠陀脉诊术的内容

阿育吠陀脉诊术虽然不如中医脉诊历史悠久,但是历经数个世纪的发展也形成了反映本民族文化特点的丰富内容。下面先介绍其技术体系的总览,然后对其中的一些方法细节展开讨论。

3.1 阿育吠陀脉诊术总览

阿育吠陀认为身体的右侧为阳,左侧为阴,所以脉诊操作中对男性主要诊右手,对女性主要诊左手。同中医脉诊一样,阿育吠陀脉诊认为患者清晨未起床未进食时的脉象最能反映患者的身体状况。为排除环境和主观情绪等因素的影响,医生诊脉时要先进行冥想和调息[3]。临床操作中,医生以两手食指、中指和无名指的指尖诊察患者左右两侧近手腕处桡动脉的搏动(与中医诊察寸口处有差别,三指的布指位置沿桡动脉向心脏方向平移约两指宽的距离,辅以触摸颈动脉、颞动脉、肱动脉和股动脉等处的搏动[3]。诊脉中,将各指尖下从浅表至最深层的脉深范围分为七层,以不同指力按压诊察,仔细辨别不同脉深的脉象以查明先天后天体质,推知各器官的疾病状态,鉴别三指下各部位和不同脉深处的脉象响应是否偏移其正常位置以推测精神心理状态、怀孕、运势吉凶等[3]。阿育吠陀脉诊操作的特色之处是注重各指尖圆弧面的远心侧、顶面、近心侧不同位置的脉象差别,认为各位置脉象差别代表着三因及各亚型、七界、三精微等的平衡盛衰。对于指下的脉象特征,阿育吠陀中采用动像(以动物的形态来比喻脉搏的运动特征)、脉率、节奏、脉力、张力、温度、脉道的触感等指标进行描述[3]。

3.2 阿育吠陀脉诊术的布指方法

阿育吠陀脉诊的布指要求与中医脉诊的基本一致,但是在三指的布指位置和不同切脉深度的意义方面与中医脉诊有明显差别。布指位置方面,中医的寸关尺定位,以桡动脉皮上近桡骨茎突处为关部,向其远心端平移一指宽处为寸部,而向其近心端平移一指宽处为尺部[1]。阿育吠陀诊脉时特意避开桡动脉皮上近桡骨茎突处,认为在该处诊脉会得出不正确的脉象,所采用的布指位置有两种方法。以桡动脉皮上近桡骨茎突处为参照,第一种方法是从该处往近心端平移一指宽处(即中医脉诊的尺部)为食指诊脉部位,诊风因的脉象;由此处再往近心端平移一指宽处为中指诊脉部位,诊胆因的脉象;由此继续往近心端平移一指宽处为无名指诊脉部位,诊痰因的脉象。这种方法基本上比中医诊脉的位置沿桡动脉往近心端平移了两指宽的距离。第二种方法如中医诊脉一样,食指放在相当于中医脉诊中寸部处,诊风因的脉象;中指与食指隔开一指宽,放在相当于中医脉诊中尺部的位置,诊胆因的脉象;无名指继续往近心端平移一指宽,诊痰因的脉象。显然各手指在这两种布指位置方案中放置位置不相重合,这样如何能对所得的脉象得出统一的解释呢?阿育吠陀认为医生诊脉时各个手指有不同的感知能力,而这是脉象的决定因素:食指就是感知风因的脉象,中指是诊察胆因的脉象,无名指是探明痰因的脉象。至于手指的放置位置则不那么重要。这与中医脉诊中强调寸关尺的位置存在很大差异。实践中阿育吠陀多采用第一种布指位置方案[3]。

3.3 三因脉象的特征类型

阿育吠陀认为个人的脉象特征类型取决于体内三因的状态。风因盛的人脉象是风因脉,胆因和痰因的情况与此类似。三因脉象的各类型分别在特定的手指下感觉最清晰[3]。在食指指尖下能最清晰地感受到风因脉,因为食指指尖最适合于感知风因的品质,即轻、微妙、流动、干燥、粗糙。与此类似,胆因脉和痰因脉分别适于在中指和无名指指尖下感受。三因脉象的特征类型如表1所描述。

表1 三因脉象的特征类型

另外,三因中各因出现异常时,会在脉象中引起尖峰样的异常诊脉感受。这些尖峰也有各自出现的位置:风因的尖峰出现在食指、中指、无名指的指端弯曲面的远心端侧;胆因的尖峰出现在三指指端弯曲面的中心,即指尖处;痰因的尖峰出现在三指指端弯曲面的近心端侧。

3.4 描述脉象特征的指标

类似中医脉诊中用脉位(浮沉)、脉率(快慢)、脉宽、流利度等指标描述脉象特征[1],阿育吠陀脉诊中考察脉搏的动像、脉率、节奏、脉力、张力、温度、脉道的触感这几个指标[3]。动像指以动物的形态和运动来形象生动地比喻对脉搏运动特征的感受。正常情况下三因脉象的动像如表1中所述,三因出现异常时其动像可能变为水蛭脉、孔雀脉、骆驼脉等。中医脉诊里将脉象分为28种,LAD也列举阿育吠陀脉诊中的18种常见动像[3]。脉率的含义与中医脉诊相同,节奏是脉搏起伏出现的规律性,脉力是脉搏的力度,张力指当手指轻轻放在动脉上时,感受到脉搏对手指的反弹,温度指诊脉时指下感受的冷热程度。阿育吠陀认为风因脉是冷的,胆因脉是热的,痰因脉是从温暖到凉的。脉搏的温度与个人的内火或胃火之间存在关系。脉道的触感描述的是脉管是厚还是薄、弹性状态、硬度和粗糙度。表2描述了三因脉象各自的特征指标情况。

表2 三因脉象的特征指标情况

3.5 不同脉位深度的诊断意义

在不同切脉深度的诊断意义方面,从触手所及的表层脉位到几乎阻断桡动脉血流的深层脉位之间,中医脉诊将其分为浮中沉三层脉位,认为不同深度的脉位分别具有寸关尺部的脉象特征[39]。阿育吠陀脉诊中则众说纷纭,有分为三层脉位,也有分为更多层脉位[40]。按照LAD所描述的阿育吠陀脉诊体系[3],根据不同切脉深度分为七层脉位。按照从表浅到最深的脉位顺序,第一层揭示患者的当前体质状态和脏腑病变情况;第二层描述患者的当前心理状态;第三层代表三因各亚型的状态;第四层是三精微的状态;第五层是七界各组织的病变情况;第六层表明患者的先天心理趋向;第七层表现患者的先天体质和脏腑病变情况。在不同脉位深度,一方面要诊察相应的三因脉象特征,另一方面要注意脉象中是否出现尖峰。如果出现尖峰,就要分辨其出现在哪个手指下的哪个具体位置,以及它是否偏移正常的脉象位置而向某个方向移动。这些尖峰往往指明本脉位所代表的诊断对象的病理改变。

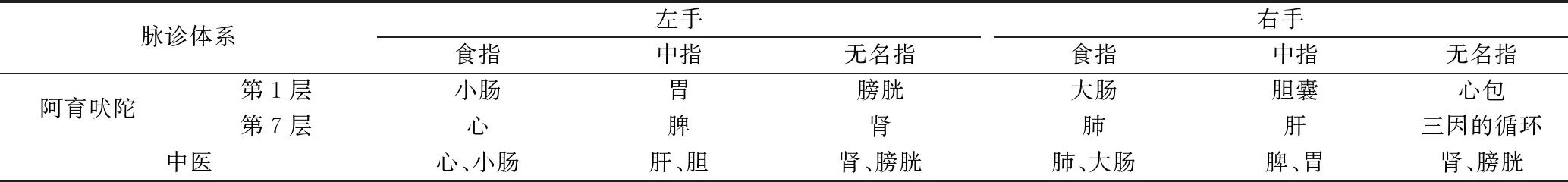

3.6 脏腑配位关系

LAD指出,在阿育吠陀典籍中没有提到通过脉象读取脏腑器官的病理状态,但是,器官是在七界组织及其连接通道的概念下引入的,这样现代阿育吠陀脉诊中也有通过脉象判断脏腑器官生理病理状态的内容[3]。阿育吠陀脉诊中的脏腑配位关系与中医脉诊中的脏腑配位关系在形式上有相当程度的重合,但也有差别。二者对照如表3所示。二者的差别一个是关于右手无名指的脉象是与心包/三因循环配位还是与肾/膀胱配位,另一个是中指脉象的脏腑配位中,阿育吠陀和中医对于肝胆和脾胃的配位关系认识是倒过来的。另外需要注意,阿育吠陀脉诊中的布指位置与中医相比存在向心脏方向两指宽的移位,所以阿育吠陀所诊的食指位置其实是中医寸口的关部。这样虽然二者的脏腑配位关系上看有很大重合,其实考虑到布指位置的差异二者并不一致。

表3 阿育吠陀脉诊和中医脉诊的脏腑配位关系对比

4 结语

以上介绍阿育吠陀脉诊的起源、发展、相关理论,以及诊脉方法。目前我国在这方面的研究非常少,所以以上内容在一定程度上能有填补空白的作用,并对中医和中国各民族医学中关于脉诊的理论和实践研究有一定的参考作用。鉴于介绍阿育吠陀脉诊的国际国内文献资料很少,我国和印度相关研究人员之间的交流还处于初步阶段,所以对于阿育吠陀脉诊的理解有一定的片面性,有待于以后从理论认识和实践验证两方面深化提高。

阿育吠陀和中医同属东方哲学指导下的整体观医学体系,而且在发展历程中有过一定程度的相互交流,所以虽然因形成和发展环境的差别而有各自的特点,但在生命观、对疾病的认知模式、治疗思想等方面又彼此具有相似性[41-42],这在脉诊术方面有明显表现。阿育吠陀脉诊术内容丰富,但是其发展历史比中医短,所以结构体系不如中医脉诊术成熟。以后的研究中可以将其与中医脉诊相对照,借助中医脉诊体系的成熟框架来分析阿育吠陀脉诊术,同时也可以直观地体现出二者的异同,便于将二者全面比较以取长补短。此外,应该关注学术界对于阿育吠陀脉诊理论的现代研究。这方面的研究目前还比较少,但近年来呈现出成为新的研究热点的趋势。其中一些研究侧重于采用统计分析方法验证阿育吠陀脉诊理论和技术的临床可靠性[43-45],另一些工作则采用现代医学工程的方法对传统的阿育吠陀脉诊理论进行分析和解释[32,46-48]。这些都值得学习和借鉴,以作为中医脉诊的现代研究中的有用参考。