未经许可的电商销售中商标侵权问题研究

——兼评商标权利用尽与销售协议限制

2023-12-01罗宗奎李明达

罗宗奎, 李明达

(中原工学院 法学院/知识产权学院, 河南 郑州 450007)

近年来,商标法实践中经常出现如下涉嫌侵权的行为,即电商平台店铺线下从批发商或零售商手中进货(产品为正品),在电商平台或微信群中销售,但其进货的批发商或零售商与品牌厂家订有销售协议,品牌商品未经许可不得在线上销售。该店铺线上销售行为是否构成商标侵权?

品牌厂家之所以在销售协议中限定销售渠道,可能有其商业目标,比如其产品销售可能为专卖店模式,或者与不同的代理商约定有区域性独家许可协议。总之,其可以通过这种协议管控产品销售渠道,达到产品可溯源、方便售后服务、防止假冒等商业目的。而线上销售可能导致商品混淆、商标假冒、价格降低等,从而违背其品牌经营理念。

应该说,品牌厂家与代理商之间进行销售协议约定,只要不违反法律强制性规定,即具有法律效力,但这样的销售协议限制却可能与商标法上的权利用尽原则相悖。这种问题在司法实践中该如何解决,笔者拟从商标法理论和实务方面加以厘清。

1 未经许可的电商销售中商标侵权抗辩理由:商标权利用尽原则

知识产权法中的权利用尽原则,也称权利穷竭原则,是指享有某种知识产权保护的产品,由知识产权人或其所许可的人首次销售或通过其他方式转移给他人以后,知识产权人即无权干涉该产品的使用和流通[1]。权利用尽原则适用于商标法中,即商标权人自己或经其许可的人将附有其商标的商品首次售出后,附着在该商品上的商标权用尽,权利人不得再利用商标权阻止该商品的进一步流通。权利用尽原则是知识产权法中一个重要原则,是对知识产权人权利的一种限制,因为知识产权作为一种独占权、垄断权[2],需要在知识产权人和社会公众之间进行利益平衡[3],权利用尽就是利益平衡的重要制度安排之一。根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第七十五条第(一)项的规定,专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。可见,我国《专利法》对权利用尽原则有直接规定。《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)虽未明文规定该原则,但我国司法实践中已经实际适用。

必须指出的是,学界和司法实践中讨论的焦点多是国际环境下商标权利用尽的适用,主要涉及商标商品的平行进口问题,而平行进口与商标权利用尽的问题密切相关[4]。而本文涉及的是一国范围内由于电商销售导致的线上线下销售协议限制问题。笔者拟从国际环境下商标权利用尽的讨论过渡到国内环境下该原则的适用,先从理论层面对该问题予以澄清。

1.1 国际环境下的商标权利用尽与平行进口

图1所示为平行进口的一种典型情况。B国丙公司作为商标权人,分别与A国的甲公司和C国的丁公司签订商标授权和商品销售协议,将其生产的附有其商标的某种商品分别出口到A国和C国,甲公司和丁公司分别是该商标商品在A国和C国的独家代理商。甲公司和丁公司分别在A国和C国代理该商标商品,互不干涉。但由于C国市场该商品定价低,A国的乙公司从C国丁公司进口同样的商品到A国市场销售,价格可能比甲公司还要低,于是在甲公司和乙公司之间就产生了直接竞争关系,导致甲公司利益受损。甲公司起诉乙公司商标侵权,乙公司则可能抗辩称其进口商品是正品,且系首次合法销售之后的进一步流通,商标权已经穷竭,不构成侵权。

这种平行进口行为是否构成商标侵权,取决于A国法律对商标权利用尽的态度。由于商标具有以国别为标准的地域性,国际条约对平行进口问题并未予以强制性规定,而是把相关权力授予各成员国。于是就出现了不同国家对权利用尽问题的不同态度,即一国用尽,还是国际用尽,抑或是区域用尽。如果是一国用尽,即该商标商品在C国首次销售,那么商标权仅在C国用尽,在A国并未用尽,于是A国乙公司进口该商品至A国仍属首次销售,构成对A国甲公司的商标侵权。

如果是国际用尽,那么无论该商标商品在哪一国首次销售,都意味着其权利已经用尽,这样乙公司的进口行为就是首次销售之后的再流通,不构成侵权。区域用尽则介于两者之间,即在某一个国家首次销售后,其商标权在某一个区域内(比如欧盟)权利用尽,超出这个区域的权利不穷竭,亦即,如果A国和C国同属这个区域,则商标权利用尽,反之则不然。

我国目前秉持的司法标准是国际用尽。如在欧宝电气(深圳)有限公司、广东施富电气实业有限公司侵害商标权纠纷一案中,广州知识产权法院认定,施富公司从新加坡平行进口商标权人为德国OBO公司的商标商品,与欧宝公司在中国拥有独占许可使用权的商标商品完全相同,但在施富公司证明其销售商品确为正品的情况下,并未构成商标侵权,也未构成不正当竞争(见广州知识产权法院(2019)粤73民终6944号判决书)。

1.2 国内环境下的商标权利用尽:未经许可的电商销售符合权利用尽原则

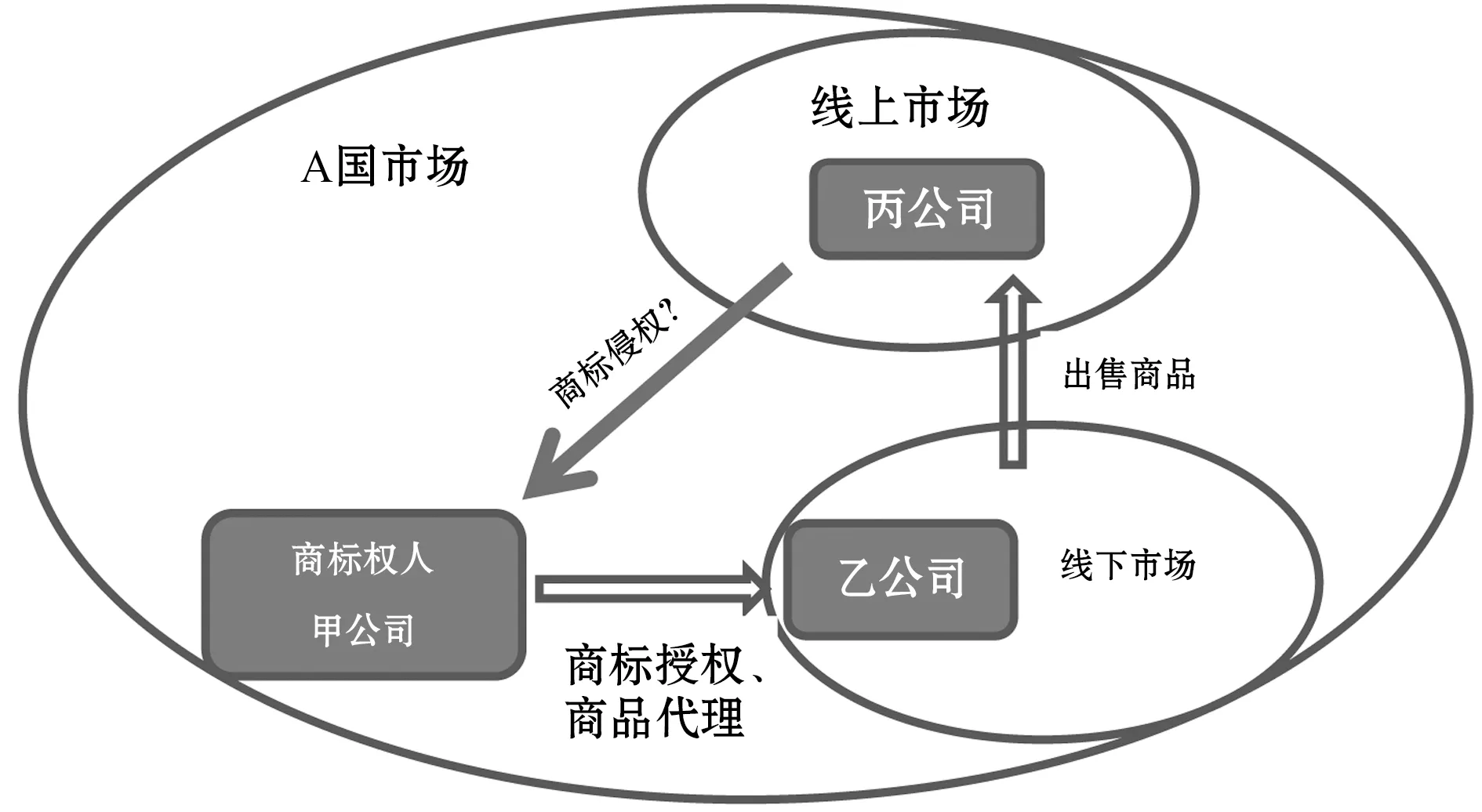

图2所示为典型的国内环境下未经许可电商销售行为。图中只涉及一个国家A国和一个市场即A国市场,甲、乙、丙公司均为A国境内公司。甲公司作为商标权人,与乙公司签订商标商品代理协议,约定只在线下销售商品,不允许乙公司及其后手经营者在线上销售该商品。后丙公司作为后手,从乙公司购买商品在电商平台或微信群中销售,甲公司起诉丙公司商标侵权。

图2 国内环境下的未经许可电商销售行为Fig.2 Unauthorized e-commerce sales behaviors in the domestic environment

在这种情况下,丙公司是否侵犯甲公司商标权?从理论上来说,答案非常明显,甲公司在将商标商品首次售出给乙公司后,其商标权即已经用尽,丙公司当然不侵权。而且与国际环境下的商标权利用尽相比,国内环境下的商标权利用尽不存在商标地域性的羁绊,商标不侵权的判断更为确定。

2 商标权利用尽与销售协议限制:冲突如何解决

按照商标权利用尽原则,针对未经许可的电商销售行为,商标不侵权的认定似乎是确定的。但现实中人们还是有很多困惑,比如销售协议的效力被置于何地,《商标法》第五十七条第(一)项该如何理解,商标权利用尽是不是绝对的。笔者综合这些疑虑,统一分析如下:

2.1 销售协议效力与商标权利用尽可以共存

商标权人(品牌方)为实现自己的商业目标,在销售协议中与代理商、加盟商进行地域范围、时间、销售模式等事项的约定,是民法意思自治原则的体现,只要不违反法律强制性规定就具有法律效力。但这种约定却与商标法上的权利用尽原则相冲突。问题是,商标法中并未就商标权利用尽进行明确规定,因此很难说销售协议违反了法律的强制性规定。那么两者之间的效力冲突该如何解决。笔者的观点是,两者之间实际上不存在效力冲突,有共存空间。首先,从法律角度看,销售协议当然是有效的,但是按照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条第二款之规定,该协议仅对协议当事人具有法律约束力,即代理商、加盟商违反协议进行线上销售,应承担协议约定的违约责任。但代理商、加盟商及其后手经营者在线上销售的行为适用商标权利用尽原则,不侵犯商标权,这属于商标法上的侵权判定问题。其次,从商业角度看,品牌方的销售协议是一种典型的商业安排,品牌方应该通过协议对商品销售渠道、销售模式、价格差异等做好安排,防止出现其无法控制的局面,这是协议管控的范围。而商标权利用尽涉及的是商标侵权判定问题,两者定性不同。综上,销售协议限制与商标权利用尽存在于不同的轨道,互不干涉。这与国际环境下平行进口问题的处理具有同质性,即品牌方自身负有通过销售协议控制商品在不同国别市场的价差、防止平行进口出现的义务。

2.2 未经许可的电商销售不违反《商标法》第五十七条第(一)项

根据我国《商标法》第五十七条第(一)项的规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,属于侵犯注册商标专用权。结合未经许可电商销售行为的情境对该法条进行解释,似乎可以得出结论,由于代理商、加盟商或其后手经营者没有得到商标权人(品牌方)线上销售的许可,而且也确实在同一种商品上使用了与其注册商标相同的商标,因此该行为侵犯了商标权。但这种解释是违反该条款本意的。《商标法》第五十七条第(一)项的立法本意为:未经商标注册人许可,在同一种商品上“印制、复制、张贴”与权利人注册商标相同的商标标识的行为,是侵犯商标专用权的行为。法条中所谓的“使用”指向一种商标假冒行为,即印制、复制、张贴等行为。根据我国《商标印制管理办法》等商标标识使用的规定,商标标识的印制、复制、张贴需遵循特定规则,未经商标权人许可,不得印制、复制、张贴商标标识到特定商品上。照此理解,代理商、加盟商或其后手经营者虽然未取得线上销售的许可,但其并未实施印制、复制、张贴商标标识到商品上的行为,其只是将商标权人首次售出后的商标商品原封不动地从线上销售而已,因此并不符合商标法第五十七条第(一)项的规定,不属于商标侵权。

2.3 商标权利用尽也有例外

在商标商品首次销售之后,商标权利是否绝对穷尽,是否有例外或被再次激活的可能?比如商标权人将贴附其商标的商品投入市场后,被后续经营者擅自更换商品、商标或包装规格的行为,很可能会被定性为商标侵权。第一,针对更换商品行为。例如,实践中一些商贩将普通白酒掺入某些知名白酒的酒瓶中出售的行为,显然构成“假冒商标”的严重侵权行为。2021年湖北省武汉市公安局联合湖北省市场监督管理局查处的一起茅台假酒案即为这种情形,制假者往茅台空瓶中灌入假酒,最终5个制假者既获刑又赔偿[5],其实质就是更换商品,当然不能适用权利用尽。第二,针对更换商标行为。有些经营者将原商品上的商标移除,再贴附上自己的商标出售,最典型的就是1998年的枫叶诉鳄鱼案(见北京市第一中级人民法院(1994)中经知初字第566号判决书)。而在目前的电商环境下也有类似案例发生。在宁波艾优生物科技有限公司、孟某某等侵害商标权纠纷一案(见浙江省余姚市人民法院(2023)浙0281民初19号判决书,以下简称“艾优案”)中,孟某某的亲属曾为原告艾优生物公司的授权代理商,其将代理期间未售完的原告商品放在孟某某的网店销售。法院认为,被告在网店销售未售完的原告商品行为可以适用商标权利用尽原则,不构成商标侵权,但被告在销售该商品时却同时标注与该商品毫无关联的“米诗昂”或“piecespcs”商标,正是该行为导致其商标侵权成立。而该行为的本质就是更换商品商标,实为“反向假冒”行为。第三,针对更换商品包装规格行为。即经营者购买权利人商品之后,通过拆分、组合等方式更换包装规格。例如,在北京联馨药业有限公司、安国市尚祁中药材有限公司侵害商标权纠纷一案(见河北省高级人民法院(2020)冀知民终5号判决书,以下简称“联鑫案”)中,被告抗辩称其所销售的药品与权利人的产品一样,只是商品包装规格不同,但最终也被认定构成商标侵权。

可见,商标权利用尽原则确实有例外。事实上,从商标的功能这一商标法基础理论角度看,这一问题不难得出答案。商标的最主要功能是区分商品或服务来源,如果某种商业行为导致这一功能的丧失,则不为商标法所允许。正如上述“艾优案”中法院的判决所言:“在同一种商品上使用权利商标和其他商标的行为,使得同一商品出现两个及以上商业来源,极易导致相关消费者认为不同商标所指向的商业来源具有同一性,从而损害权利商标的识别功能,进而产生市场混淆,故该行为构成商标侵权。”(见浙江省余姚市人民法院(2023)浙0281民初19号判决书)理论界对此也有同样的认识。有学者指出:“如果将该原则绝对化,那么其他人便可以随意破坏或撕毁商品上的商标,从而使得商标与商品之间的联系被切断,这不仅损害商标权人的权利,对消费者来说也是不利的。”[6]事实上,欧共体在1988年颁布的《协调成员国商标立法1988年12月21日欧洲共同体理事会第一号指令》,以及德国商标法、我国台湾地区商标法都有商标权利用尽的例外规定,这些规定也都是将商品投放市场后商品的物理状况被改变或破坏的情况列为权利用尽的例外。我国《商标法》第五十七条第(五)项关于“反向假冒”的规定,也属于这种例外的范畴。

根据以上分析,未经许可的电商销售中商标权利用尽与销售协议限制相关问题的处理,仍然是优先适用商标权利用尽原则,销售协议仅对协议当事人有效,违反协议承担违约责任。但是商标权利用尽也并非绝对适用,当出现破坏商标功能实现的情况时,允许有例外。

3 未经许可的电商销售中商标侵权司法实践问题及处理

理论上的澄清不等于实践问题的解决,实际上,未经许可的电商销售导致的商标侵权争论还有实践上的复杂性,需要进一步分析解决。

3.1 举证责任分配问题

实践中,未经许可的电商销售者若以商标权利用尽抗辩商标侵权,首先面临的是举证证明其商品有合法来源,且为正品。值得注意的是,商标权利用尽抗辩的证明标准不同于合法来源抗辩。合法来源抗辩只需作为销售者的被告证明其商品有合法来源,其不知道也不应该知道所售商品为侵权商品,举证成功的结果是不用承担赔偿责任,但其行为仍构成商标侵权。权利用尽抗辩除举证有合法来源外,还需满足所销售商品为正品的条件,而举证成功的结果是不侵犯商标权,当然也无需承担侵权责任。

在宁波市福达刀片有限公司、昆山市开发区顺和五金机电商行侵害商标权纠纷一案中,被告即辩称其所售刀片系原告生产,并非侵权产品,但未能提供合法来源的证据,从而被判商标侵权成立(见江苏省昆山市人民法院(2017)苏0583民初13467号判决书)。在上文提到的“联鑫案”中,被告同样未能举证证明其所售商品具有合法来源,也就无从证明其商品为正品,因此也被认定构成商标侵权。但是,在深圳市耐利特实业有限公司、吴江市七都镇月月红服饰店侵害商标权纠纷一案中,被告提供了其从案外第三人处如何购进商品,以及案外第三人的商品系由原告提供的详细证据,形成了一个完整的证据链,可以证实其商品有合法来源,且为原告所售出的正品,法院最终认定商标侵权不成立(见江苏省苏州市吴江区人民法院(2020)苏0509民初1685号判决书)。

因此,未经许可的电商销售行为以商标权利用尽作为抗辩理由,其所负担的举证责任是清晰的。但实践中许多个体网络店铺经营者,其不太规范的进销货合同管理、单据管理、财务管理往往会导致举证不能的结果。而且,各地法院在证据认定中所持标准不一也是一个影响因素,需要在司法实践中统一认定标准。

3.2 真假混卖问题

有些电商经营者从线下渠道购买了少量正品,伙同假冒产品一并在线上销售,一旦被诉侵权,就拿出正品抗辩。事实上,识别这种行为并不困难,但前提是权利人进行了合法的证据固定,且能证明电商经营者销售有假冒产品,同时还有能力对其正品进行防伪举证。对销售者而言,同样还是要举证证明其正品有合法来源,且应有更详细的购销数据证明其正品的进货量。在博内特里塞文奥勒有限公司、北国商城股份有限公司益友百货分公司侵害商标权纠纷一案中,权利人未能证明其所有正品“梦特娇”服装均附有严谨统一的防伪标识,而两被告也不能证明其所售商品全部为正品,法院最终根据优势证据规则,判定被告商标侵权成立(见河北省高级人民法院(2018)冀民终706号判决书)。但从判决结果看,被告的侵权赔偿责任明显因原告商品防伪标识不严谨的事实而减轻。

3.3 并发其他商标侵权行为或不正当竞争问题

有些电商经营者未经许可销售权利人的正品商品,本应适用商标权利用尽,但其行为却并发有其他商标侵权行为或不正当竞争行为,同样可能构成侵权。例如,在济南佐康商贸有限公司、周风岩商标权纠纷一案中,虽然原告在诉状中认可被告在电商平台上销售的是其生产的正品产品,适用商标权利用尽原则,但被告在经营中未经权利人许可使用其商标作为自己的网店名称和经营标志,超越商标指示商品来源的合理使用范围,利用权利人商标包装自己的网店,营造一种“授权许可专卖店”的形象,仍然侵害原告的注册商标专用权(见河北省保定市中级人民法院(2019)冀06民初66号判决书)。又如,在上海康阜国际贸易有限公司、广州平行空间科技有限公司、宁波圈层网络科技有限公司侵害商标权纠纷一案中,原告是一家销售净水机的企业,拥有“卫徕仕”商标,其运营模式是通过微信公众号“超值大礼包”的销售发展品牌加盟商,被告运营了一个“卫徕仕加盟”微信公众号,未经授权在公司简介中使用原告公司简介、创始人信息、所获荣誉等完全相同的文字、图片,且其“超值大礼包”、净水机提货页面也与原告微信公众号链接内容基本一致,并以低于原告的价格销售原告产品。法院认为,被告销售的产品虽是正品,但其行为容易导致公众误认为被告是“卫徕仕”品牌的特许经营人,对原告的经营模式造成影响,构成不正当竞争(见浙江省宁波市鄞州区人民法院(2019)浙0212民初17769号判决书)。

4 结语

未经许可的电商销售导致的商标权利用尽与销售协议限制问题,需要透过表象,分析其内部机理,根据商标法基本原则和销售协议的性质给出解决方案,并深入关注司法实践中的现实面相,解决具体问题。

根据商标权利用尽基本理论,结合未经许可的电商销售中商标侵权行为的具体表现,未经许可电商销售中的商标侵权行为,完全可以适用商标权利用尽原则,且该行为也不违反《商标法》第五十七条第(一)项的规定,不构成商标侵权。但商标权利用尽也有例外,比如擅自更换商标、商品或包装规格的行为,只要该行为导致商标功能受损,造成消费者混淆误认,就仍然构成商标侵权。

尽管受到商标权利用尽的影响,但是商标权人与经销商之间的销售协议仍然有其法律效力,但该法律效力仅限于双方之间,违反协议产生的法律责任属于违约责任。因此,在未经许可的电商销售中,商标权利用尽原则与销售协议限制可以共存,各自有各自的适用条件和责任规则。

在理论分析之外,还应充分关注未经许可的电商销售中商标侵权司法实践问题,如举证责任分配、真假混卖、并发其他商标侵权行为或不正当竞争的问题。一般而言,需要被告承担商标权利用尽的举证责任,证明所售产品为正品,且该产品有合法来源。在真假混卖问题中,原告也需承担一定的正品防伪举证责任。此外,被告不应滥用权利用尽原则,混淆性使用商标权利人的商标,以防并发其他商标侵权行为或不正当竞争行为。

未经许可的电商销售中商标侵权行为不仅关涉商标法基础理论,而且关系市场经营者的竞争行为,甚至与营商环境建设相联,具有重要意义。司法实践中这些行为类型多样,有一定模糊性和复杂性,应该结合本文所述基础理论,区分不同行为类型,针对具体情况予以解决。