环境与资源保护法课程内容体系的优化研究

2023-12-01王云鹤宋思宇

王云鹤, 宋思宇

(中原工学院 法学院/知识产权学院, 河南 郑州 450007)

习近平总书记“绿水青山就是金山银山”等环境保护的论断已经深入人心。开设环境与资源保护法课程的意义不仅在于让学生学习法律知识,更在于让学生在今后的法律实践中能够知法、守法、懂法、用法,成为具有环境保护意识及环境法律意识的社会主义经济建设的生力军。目前,环境与资源保护法课程教学内容体系庞杂,现有的各类教材内容,无论从结构上还是内容上,并未形成统一、严谨的理论层次。优化重组环境与资源保护法知识体系,明确环境与资源保护法的知识边界及其内部结构,并把习近平新时代生态文明思想以及生态文明建设等方面的国家战略,恰当地融入到教学内容中,是高校环境与资源保护法学教师应当尽快完成的的任务。

1 环境与资源保护法课程教学内容存在的主要问题

环境与资源保护法课程内容的优化重组要坚持在习近平总书记生态文明思想的指导下,融入生态文明建设等国家战略,以达到培养高级应用型法律人才的培养目标。但是,目前环境与资源保护法课程内容还存在着以下问题:

1.1 教学内容琐碎,教学课时有限

就学科本身而言,环境与资源保护法课程在形式上虽体现出“总论-分论”的逻辑范式,但在内容上并未形成统一、规范、严谨的理论结构。环境与资源保护法知识体系在教材上呈现出碎片化、复合性、零散性的特点。同时,环境与资源保护法在立法层面,除了环境领域的基本法《环境保护法》之外,拥有众多分散而不统一的法律法规,这使得环境与资源保护法在教学中呈现出涉及面广、内容庞杂的特点。由于这些特点,在教学中,首先遇到的问题就是不能如民法、刑法、行政法等其他部门法一样,采用已经规范化程式化的“总则与分论”的教学思路,无法根据现有的固定的理论体系进行教学,由于其知识呈现出碎片化的特点,使得学生无法形成统一的逻辑体系。其次,由于环境与资源保护法不属于传统的部门法,其出现在教学中的时间较短,因而分配的教学课时有限,在有限的课时中,教师无法将知识全面传授给学生,留给学生进行实训的时间更少,这对环境与资源保护法教学和激发学生的学术思维能力极为不利。

1.2 从结构上看,各类教材总结的理论与制度大而无物

现有的各种环境与资源保护法教材中,在整体结构上基本上都涵盖了环境法的大部分法律制度,在研究内容上也具有不同特点的主线脉络,比如,有些教材从环境与生态类别上进行结构分类,有些教材从污染与防治方面进行结构分类等。但是,在实际的教学过程上,各类教材总结的理论和体系更多的属于宏大叙事,微观描述的较少,体现出大而无物的特点。与环境与资源保护法有关的基本概念通常是从法理学或类似学科中汲取灵感来定义的,虽然看似形成了较为严密的解释,但其特征与作用,甚至环境与资源保护法的认知模式都模糊不清,无法进行有效的教学研究,这样导致的直接结果便是无法厘清总论与分论之间的逻辑关系。

1.3 从内容上看,当前我国环境与资源保护法教学内容的设计大而不精、脉络不清

就整个法律体系而言,环境与资源保护法一直采用其他法学学科的形式,未能深入探索这些知识的核心理念。例如,在环境与资源保护法律责任的研究中,非常强调责任的承担,但没有对不同类型的责任进行定性,特别是行政法中这些责任的性质。法学更多的是对学生法学知识应用能力的培养,尤其是环境与资源保护法,对责任性质的定性不清,导致整个环境与资源保护法学的法律概念体系不完备、不协调,进而影响学生将环境与资源保护法的理论知识运用于现实生活中。

1.4 缺乏思政元素融入环境与资源保护法教学的理念

在环境与资源保护法教学过程中,只讲专业知识,对将思政理念纳入专业课程教学的认知不足,导致法学教师“教学”与“传道”相分离。近年来,为了更好地“保护环境,防治污染,保障公众健康,促进生态文明建设”,我国从发展战略角度出发,提出了一系列新的环境保护论断,如“绿水青山就是金山银山”,“像保护眼睛一样保护生态环境”,“山水林田湖草沙是一个生命共同体”等,生动阐释了建设生态文明的美丽中国梦。但在现有环境与资源保护法教学体系中,对于这些新的环保思政元素鲜有涉及。因此,迫切需要以课程思政的方式,将新时代生态文明理念等环境保护思政元素,特别是将生态文明建设的国家战略,有机融入到环境与资源保护法的专业知识框架体系教学当中,为服务地方经济社会发展培养合格人才。

1.5 思政元素融入环境法教学的方式不当

从学科分类来看,法学和思政属于不同的专业,在教学内容上也各有侧重。法学教育侧重于教授学生法律知识和技能,而思政教育则侧重塑造学生的意识形态。如何恰当地挖掘专业课程的思政元素并将其准确地与环境法学教育匹配链接,是顺利开展环境法学课程思政的前提。目前,国内高校尚未形成统一的、规范化的环境与资源保护法课程思政教学内容体系,未能很好地统一思政要素,没有形成比较全面的课程思政教育模式,在环境法课程中引入思想政治教育的方式并不顺畅,氛围也很窄,教学质量和效果不佳。

2 环境与资源保护法教学内容体系的优化设计

环境与资源保护法学课程体系应当是以环境与资源保护法及其各级分支体系为依据的知识架构。优化环境与资源保护法课程内容,充分体现环境政策的法律表达。环境与资源保护法学作为一门应用性极强的学科,应充分体现其地方特色,为地方生态保护和高质量发展的国家战略服务。而从现有环境与资源保护法学教材来看,除了吕忠梅的《环境法新视野》体现了对长江流域的保护和治理外,其他教材无一考虑到社会服务这部分。本文在环境与资源保护法总论部分加入习近平生态文明思想,以及地方生态保护和高质量发展国家战略,凸显人才培养特色,使环境与资源保护法的教学内容充分表达环境政策。基于此,环境与资源保护法教学内容体系的优化重组方案设计如下:

2.1 环境与资源保护法总论

环境与资源保护法总论共分为两大部分:

第一部分:环境与资源保护法的背景与理论指导,包括生态文明思想、地方生态保护和高质量发展国家战略、环境正义。

第二部分:环境与资源保护法的基本理论,包括环境、环境问题、环境与资源保护法的基本理论、环境与资源保护法的形成与演变。通过增加环境与资源保护法的背景与理论指导,充分体现高校思政进课堂的要求,把习近平关于生态保护的思想与环境与资源保护法的教学内容高度契合,不仅要让学生懂得道理、追求美好、更加聪明,更要教育学生健全道德、丰富生命、养成品格。

2.2 环境与资源保护法分论

环境与资源保护法分论部分在原有的环境污染防治法和专项资源保护法的基础上,采用案例教学的思路和方法。每个知识点下设三部分:

(1) 知识点解析。主要阐述环境与资源保护法律制度中具体的知识点,包括系统地阐释所涉及的环境与资源保护法理论知识、现行法律或者司法解释、政策文件等。个别知识点包括相关内容的历史或者域外经验、理论争议或者实务运用争议。对于部分存在一定争议的知识点,本书尽可能进行学理上的分析,并尽量采用理论或实务界的通说或一般观点,为学生提供清晰的指引。

(2) 典型案例(典型事例)。主要通过介绍知识点所涉及到的相关地区、流域的司法实务案例或事例展现知识点在司法实务中的运用。本部分所选案例或事例主要来自于案例库、两高公布的关于典型环境案例、以及新闻报道,均为真实案例、疑难案例,选择案例努力追求能准确、清晰、全面地诠释和展现其所对应的知识点中的法理和法律问题。本部分案例侧重于解读知识点,不同知识点项下列举的典型案例或者典型事例数量不等,以能准确阐述知识点为目的。

(3) 案例点评(事例点评)。主要对案例(事例)中的知识点进行再次阐明,与知识点前后呼应,强调和重申重点理论和环境法律,并对于正确适用的情况进行阐述,对于错误适用的情况进行澄清,尝试探讨通过法律解释学和法理的运用尽可能解决法律冲突、法律漏洞问题。这一环节旨在加深学生对于知识点的理解,提高学生对于知识点的灵活运用能力。基于司法实践情况的多样性,本部分视情况分别采用“一案一评”或者“多案一评”两种方式。“一案一评”是指某一案件的相关内容可以说明某一知识点,故在该典型案例(典型事例)之后直接进行点评。“多案一评”是指某几个案例的相同内容或者相似内容可以说明或者可以对比说明某一知识点,或者对于某一统一规定的规范在实践中遇到了不同的理解而导致适用不统一,故在几个典型案例之后统一进行点评。

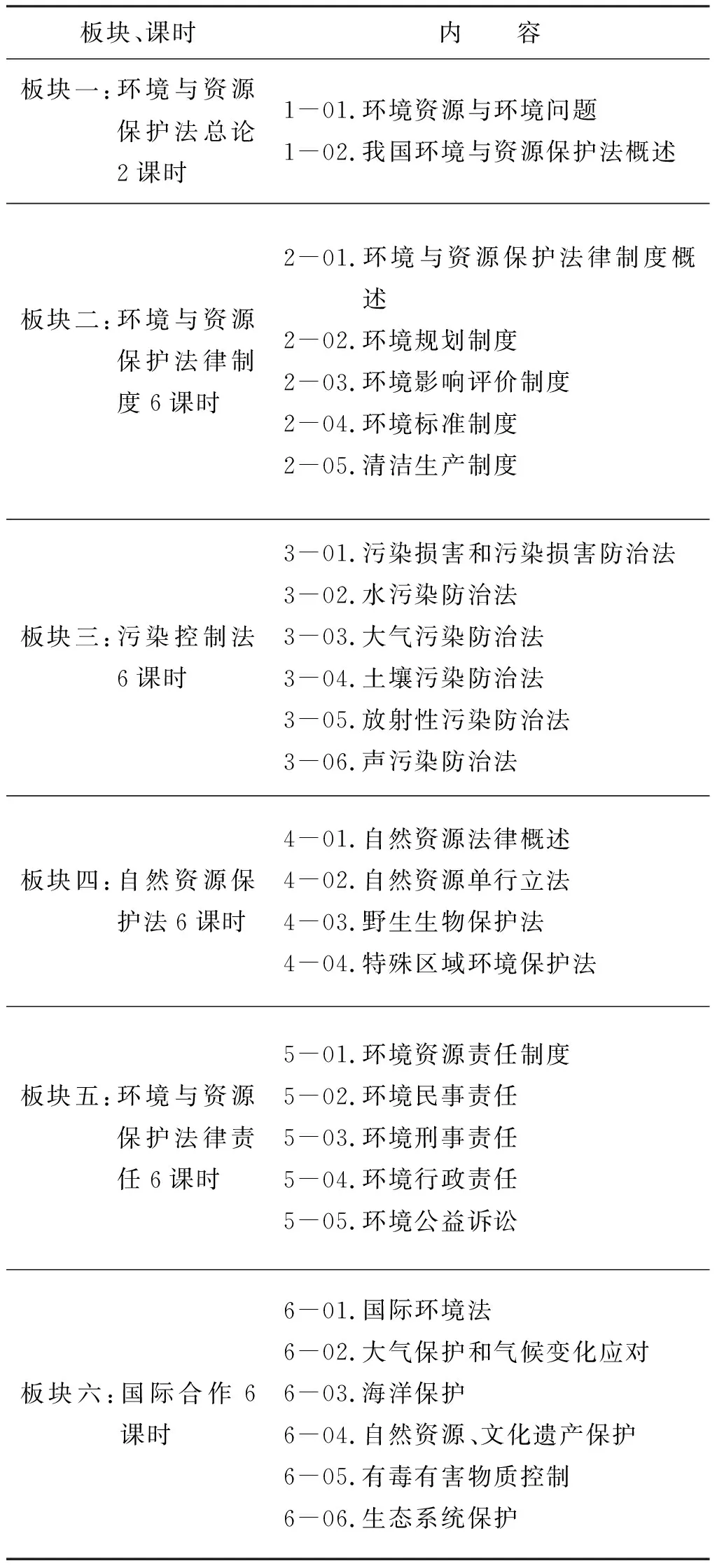

按照以上思路,环境与资源保护法课程教学内容体系可以整合设计为6个板块(见表1)。

表1 环境与资源保护法学课程体系及课时配置简表

3 课程思政元素融入环境与资源保护法教学内容的方案设计

环境与资源保护法与课程思政元素的融合是培养时代新人的要求。在环境与资源保护法教学中融入思想政治元素,是培养新时代德法兼备的顶尖法治人才、提高法学专业学生思想政治教育水平、深化环境与资源保护法课程体系改革的一个不可或缺的前提。挖掘分析环境与资源保护法学蕴含的课程思政元素,恰当地把环境与资源保护法学的内容与思政元素进行融合,更有利于学生掌握和理解我国“可持续发展战略”“双碳计划”“生态文明建设”等方针政策,有利于专业课程和思政课程的同向而行。

3.1 结合环境与资源保护法学科内容,设计课程思政元素的结合点

环境与资源保护法学课程思政建设中,应设法将教学内容和课程思政元素结合起来,达到潜移默化渗透式的教学效果。即在环境与资源保护专业知识教学中融入社会主义法律价值理念,引导学生在专业学习的过程中,逐渐形成坚定的社会主义人生观、价值观,做到专业教学和思政教育同向同行,全方位育人。

3.2 课程思政元素的设计要立足社会实际,贴近社会生活

法律是社会规范的一部分。这需要在课程思政元素的选取、甄别、运用上,在其与教学内容融合设计时,能从当代大学生的社会生活中,引经据典,更多地使用生活中的案例,引导学生充分理解不同的法律规定形成的社会背景,正确认识到法律制度本土化的必要性,从而建立起文化自信和制度自信。

3.3 进行课程思政设计时要充分考虑法律学科的价值引领作用

法律是体现社会生活物质条件的法律规范,是源于现实生活的文本规范,法律本身是对道德的最低要求,体现了最基本的是非善恶的价值引领。在环境与资源保护法学的内容教学和课程思政元素的整合过程中,应引导学生解读法律规范背后所传达的制度取向,理解国家制定法律时所表达的教育指引方向,使学生能初步思考国家在环境治理和生态保护方面相关的法律价值观、法律文化、社会主义法治精神等。

3.4 课程思政的设计应注意在教学中运用法律思维方式的实践

环境与资源保护法学的学习,不仅是专业知识的学习,更重要的是培养学生的专业法律思维。尤其在环境治理与生态保护中,在面临经济效益与环境公平的价值冲突下,教学过程中,教师要注重引导学生学习识别社会关系中利益主体之间的权利义务分配,培养学生规范而不僵化的逻辑思维;探索个案中蕴含的法律价值取向,培养学生兼顾效率的公平思维;理解法律设计中的人性因素,培养学生自由却不极端的独立思维;厘清法律概念及法律原则和法律规范之间的联系与冲突、法律继承和法律移植间的守正创新,培养学生深度而不傲慢的专业思维。

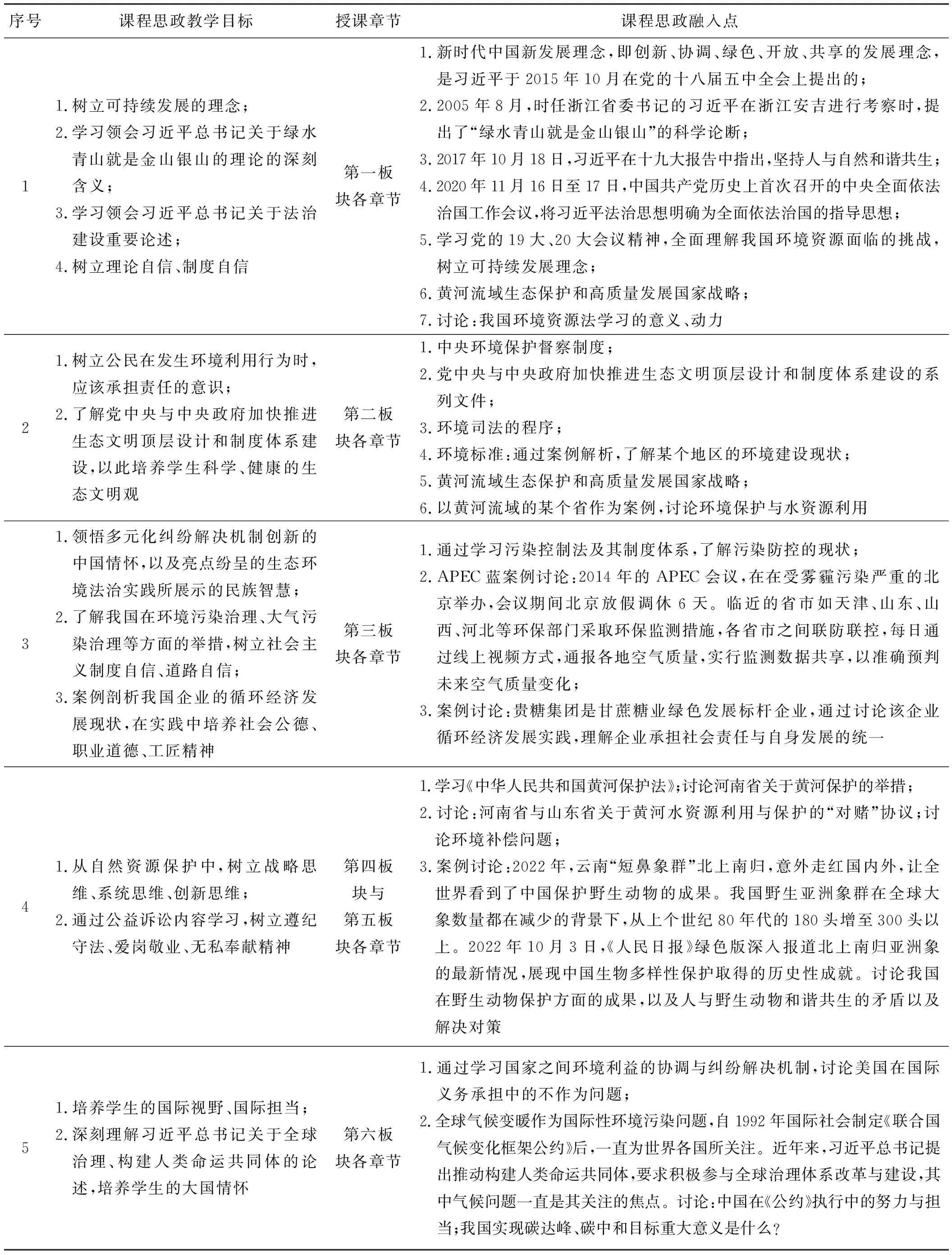

根据以上原则,环境与资源保护法学教学内容与思政元素的融合点设计见表2。

表2 环境与资源保护法教学内容与课程思政元素融合一览表

4 结语

本文以生态文明建设理念为指导,围绕高校法学专业应用型人才的培养目标,对环境与资源保护法课程内容体系进行了优化重组,探讨课程思政元素恰当融合课程教学内容的方式,旨在提高法学专业学生的实践能力,强化应用型人才培养,使学生能够成为具有环境与资源保护法律知识和意识的社会主义经济建设的高层次人才。