促进安徽省科技创新区域协调发展的对策研究

——基于分区分类分级视角

2023-11-30范文刘军孙靓吴秋媛安徽省科学技术情报研究所省科学技术档案馆

文/范文 刘军 孙靓 吴秋媛 汪 凯[安徽省科学技术情报研究所(省科学技术档案馆)]

党的二十大报告提出“实现高水平科技自立自强,进入创新型国家前列”的总体目标。科技创新是我国经济步入新常态发展阶段后,实现产业结构高级化的必然要求,也是构建新发展格局的关键所在。区域协调发展战略是践行新发展理念的必然要求,在一定区域内不断加强经济往来,在产业发展上实现积极互动,并在发展模式上得到互补,进而实现各区域和谐发展。

近年来,安徽省的区域创新能力不断增强,科技创新成为推动经济发展的重要引擎。但安徽省仍面临着区域发展不平衡,科技投入、人才资源、企业创新能力等方面地区差异性较大的问题。为此,在鼓励创新发展的大背景下,伴随着经济发展方式的转变和经济结构的调整,本文基于分区分类分级视角,探索新时期科技创新如何作为新的增长动力促进安徽省区域协调发展。

一、科技创新与区域协调的关系

通过科技创新促进区域内产业结构优化升级、增强空间聚集效应等推动区域内经济发展,缩小差距达到协调发展的目的。为了更好地反映科技创新与区域发展之间的关系,本文运用系统论的观点,构建了一个解释科技创新促进区域协调发展的系统模型,如图1 所示。

图1 科技创新促进区域协调发展的系统模型

政府根据市场需求、生产要素和技术特征等因素制定符合科技发展的战略方针,再具体细化为制度和政策,使得人才、信息、资源和平台转化为科技发展动力。区域内科研机构、企业等各个创新主体通过研究创造激发科技创新。基于学者傅家骥的创新植入经济机制研究,本文进一步加入空间维度,认为在内生效应、结构效应、速度效应、规模效应和持续效应的共同作用下,科技创新对经济发展的作用被放大,不仅使得区域内资源得到优化配置,产业结构优化升级,而且促进新兴产业兴起激发原始创新动力。这一系列变化带动生产力发展,推动区域内经济结构的合理调整,达到协调发展。区域协调发展又对科技创新起着积极作用,即对区域内的科技资源、创新动力产生积极影响。因此,科技创新与区域协调发展形成互为因果、相互制约、相互促进的关系。

二、安徽省的分区分类分级研究

1.安徽省各市创新区域划分

根据地理区域划分,安徽省内淮河以北的地区属于皖北,包括淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州(凤阳县、定远县、明光市)、六安(霍邱县);长江以南的地区属于皖南,包括:马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山;而介于淮河与长江之间的地区称为江淮地区,皖江城市包括:合肥、滁州、六安(舒城县)、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆。从地理划分看,皖西的城市包括:淮南(寿县)、六安、铜陵、安庆。

2009 年8 月,安徽省委、省政府下发了《关于加快合肥经济圈建设的若干意见》;2016 年5 月,国务院常务会议审议通过的《长江三角洲城市群发展规划》将合肥都市圈纳入长三角城市群,包括合肥、滁州、淮南、蚌埠、六安、马鞍山、芜湖、安庆(桐城市)、宣城8 市。未来发展中,将进一步强化合肥都市圈的带动作用,都市圈内一体化、同城化发展,重点加强交通基础设施、产业分工、土地集约、政务共享服务、科技资源整合等全方位合作。将合肥都市圈打造成为全省经济发展的增长极和核心动力源,助推安徽一体化高质量发展,促进区域协调发展。

合芜蚌国家自主创新示范区,简称合芜蚌新区,包含合肥市、芜湖市和蚌埠市,覆盖皖中、皖北、皖南地区。合芜蚌新区力求通过体制机制的突破,推动大众创业、万众创新,发展新经济,培育新动能,探索依靠自主创新引领区域经济发展新路径。

2.安徽省各市区域创新阶段识别

安徽省自2014 年起,每年对全省16 个地市进行区域创新能力评价,本文选取2020 年度安徽省区域创新能力评价报告中的数据开展分析。该报告指标体系分为创新实力和创新潜力两方面,创新实力是静态指标,创新潜力相应指标的增幅计算得到的动态指标,基于动静数据结合的综合评价可以更全面评价各城市创新能力。

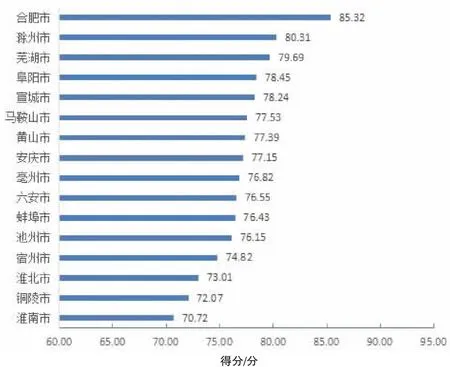

如图2 所示,在综合评价中,合肥排名第一,滁州排名第二,其后是芜湖、阜阳和宣城。得分在76~78 的城市最多,有马鞍山、黄山、安庆、亳州、六安、蚌埠和池州七座城市。

图2 2020 年安徽区域创新能力综合评价

如图3 所示,在实力指标排名中,合肥排名第一,得分突破90 分,在排名中遥遥领先。芜湖排名第二,其后是滁州、马鞍山、蚌埠和宣城。得分在70~75 之间的有黄山、安庆、阜阳、池州、六安、铜陵、毫州和淮北八座城市,得分在70 分以下的有宿州和淮南。

图3 2020 年安徽区域创新能力实力评价

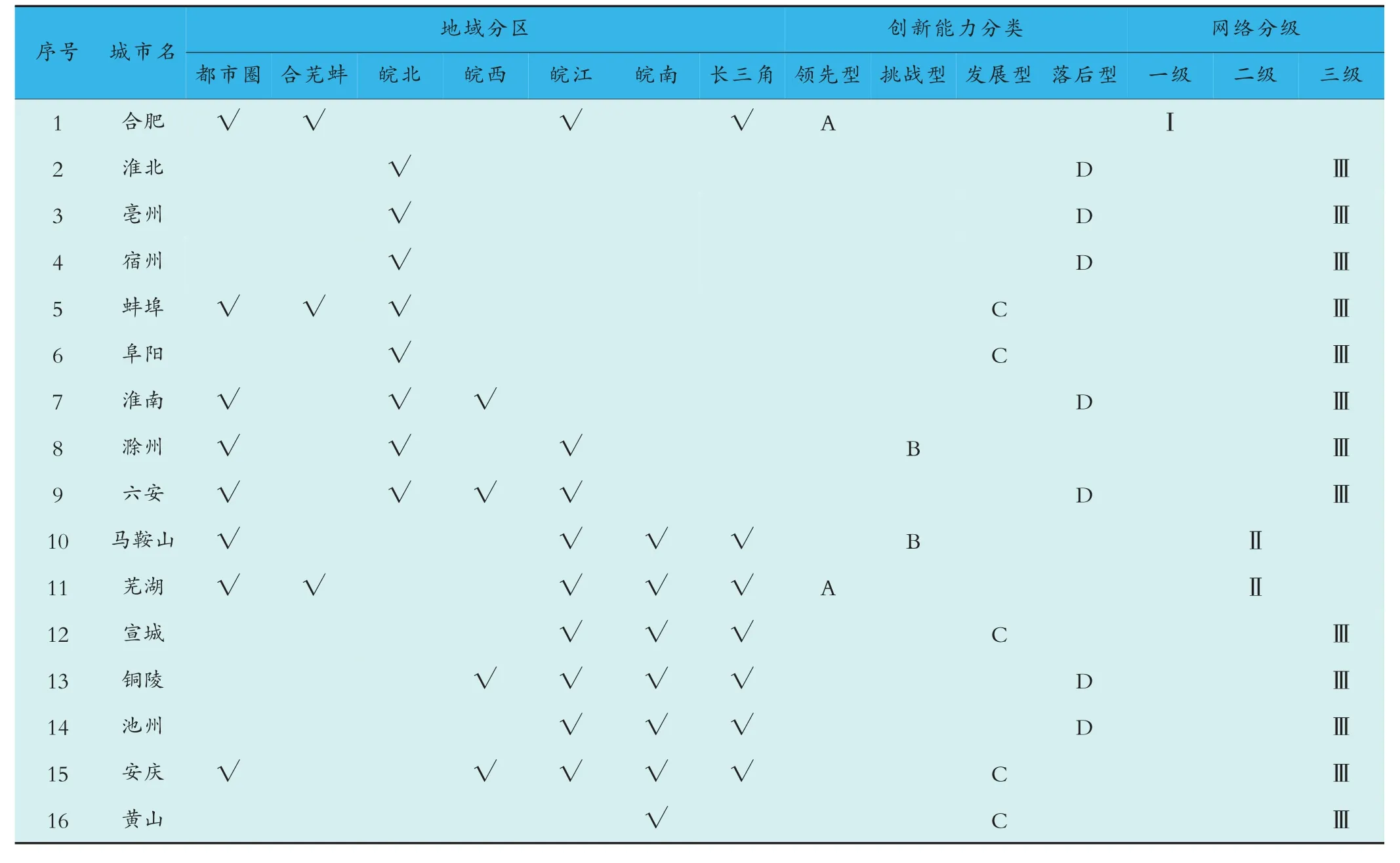

安徽省各城市科技创新能力差异性较大,整体呈金字塔型分布,科技创新高水平城市数量少,多数城市处于中低水平发展阶段。根据对安徽省各个区域创新发展概况的研究,可以将全省区域创新系统所属地区划分为领先型、挑战型、发展型和滞后型地区,分别对应区域创新系统成熟、快速成长、缓慢成长和起步阶段。具体划分情况如表1 所示。

表1 安徽省区域创新系统阶段识别情况

3.安徽省各市专利合作网络分级

合作创新引领区域协同发展是实现高质量发展的重要途径,本文通过研究安徽省内专利合作情况进一步反映出区域内的创新合作情况。专利是科技创新的载体,专利合作是指在技术创新方面进行合作,共同开发、利用或保护创新技术。基于Incopat 数据库,对2016—2020 年第一申请人地址为安徽省的发明授权专利进行检索分析,并运用Ucinet 软件处理得到专利合作网络,如图4 所示。

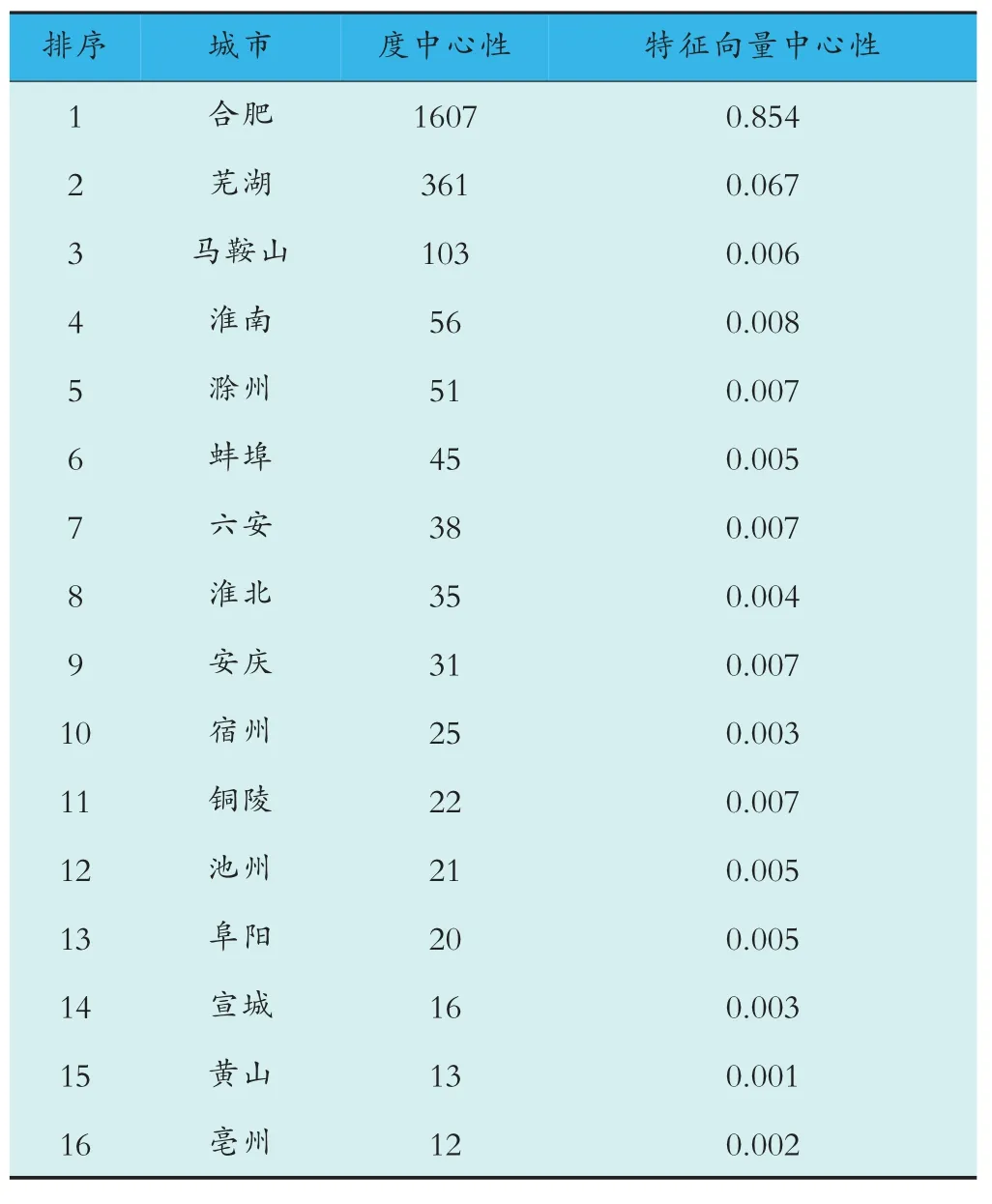

通过合作网络中心性分析,得到每个城市对应的度中心性与特征向量中心性。度中心性是指该节点与其他节点的连接程度,度中心性越高,说明该节点在网络中的影响范围越广。特征向量中心性衡量的是一个节点在网络中的影响力,特征向量中心性越高,说明该节点越具有代表性和重要性。

如表2 所示,合肥处于第一层级,度中心性非常强,是第二名芜湖市的4.5 倍,几乎是第2 至16 名城市之和的2 倍,其特征向量中心性更是远远领先其他城市,说明合肥在专利合作网络结构中不仅同其他城市间存在高度联系性,还是支撑整个网络结构重要节点的核心。芜湖和马鞍山在专利合作中表现较好,均处于第二层级,但马鞍山特征向量中心性较低,说明其在专利网络中影响力并不突出。淮南、滁州、蚌埠处于第三层级,度中心性在40~100,是专利合作网络中的重要组成节点。第四层级有六安、淮北、安庆、宿州、铜陵、池州、阜阳7 座城市,度中心性在20~40,还需在专利合作交流中持续发力。宣城、黄山和亳州在专利合作中表现有所不足,有待进一步发挥当地主导产业优势,持续加强技术合作攻关。

表2 安徽省城市间合作网络中心度

三、结论及对策研究

安徽省16 个地市的地域分区、创新分类、网络分级情况如表3 所示。在一圈五区的总体地域格局中,16 个地市的综合评价可分为六个层次。综合评价AⅠ:合肥;综合评价AⅡ:芜湖;综合评价BⅡ:马鞍山;综合评价BⅢ:滁州;综合评价CⅢ:蚌埠、阜阳、宣城、安庆、黄山;综合评价DⅢ:淮北、亳州、宿州、淮南、六安、铜陵、池州。

表3 安徽各地市创新分区分类分级情况

1.“地域分区”促进区域协调发展

积极优化“一圈五区”发展格局,坚持两头推进强化纽带支撑,扩大统筹空间,发挥功能优势,着力促进区域协调发展。一是推进合肥都市圈提质升级,对标国家级新区建设合肥滨湖新区,加快推动合淮、合六同城化发展,联动阜阳城市圈发展。二是着力推动皖北振兴,坚持“四化同步”发展,健全皖北市县高质量发展综合绩效评价机制,高水平打造皖北承接产业转移集聚区,深化南北结对共建,实现皖北战略性新兴产业规模三年倍增。三是提升皖江城市带承接产业转移示范区发展能级,支持江北、江南新兴产业集中区创新发展,打造沿江智造走廊,以中心城市和城市群为主要形态,构建多中心、多层级、多节点的网络型皖江城市结构。四是推进皖西大别山革命老区振兴发展,大力发展适应性产业和特色经济,加强老区红色资源保护与利用。五是高品质建设皖南国际文化旅游示范区,大力发展数字经济深化皖南国际文化旅游示范区建设,协作建设杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道,加强古村落古建筑保护利用。六是发挥长三角中心区作用,发挥合肥都市圈在推进长江经济带建设中承东启西的区位优势和创新资源富集优势,推动创新链和产业链融合发展,提升合肥辐射带动功能。

2.“创新分类、网络分级”促进区域协调发展

本文依据“地域分区、资源分类、创新分级”的区域协调发展总体思路,在保证科技创新效率的基础上,提出安徽新时代科技创新促进区域协调发展的对策建议。

(1)创新领先型地区、创新网络中心——合肥。一是推进一体化制度创新。积极探索资源流动的补偿机制、区域创新收益共享的财税政策,推动创新资源要素在长三角地区开放共享和高效配置。二是开展核心技术攻关。借助“互联网+”,加快国家级合肥滨湖新区和综合性国家科学中心建设,培育区域发展新动能。鼓励与沪苏浙合作设立“创新飞地”,完善“飞地园区”模式和利益共享机制,探索“共建共享共赢”新模式。三是加快建设长三角现代服务业中心。深化服务业供给侧结构性改革,培育和建成一批具有鲜明地方特色的优势服务业集群(集聚区)。培育服务业新业态新模式,引导平台经济、共享经济、体验经济、流量经济规范有序发展,打造长三角现代服务业中心。

(2)创新领先型地区、创新网络节点——芜湖。一是加快引聚高端人才。深入实施人才优先发展主战略,落实“双招双引”,推进“紫云英人才计划”,加快形成与打造优质人才生态相适应的现代人才发展治理体系。探索构建“人才+服务+资本+产业”运作机制,打造独具特色的城市HR。二是共建创新共同体。抢抓长三角、G60 科创走廊创新合作和安徽自贸区芜湖片区、皖江江北新兴产业集中区建设机遇,加快发展机器人及智能装备、新能源及通用航空等高成长性高新技术产业集群。三是打造创新成果孵化区。加快“全域孵化“能力建设,持续扩大全市双创孵化载体规模。布局一批产业创新服务综合体和创孵社区、科创“飞地”、大学科技园。

(3)创新挑战型地区、创新网络节点——马鞍山。一是融入区域创新网络。积极参与南京都市圈科技创新一体化建设,共建南京都市圈创新生态图谱,打造集科技创新资源展示、检索、链接、服务等功能于一体的一站式线上平台。二是做好人才引进与培养。大力实施“诗城英才”计划,分层分类实施“三马”工程和本地人才能力提升工程。以柔性引进技术顾问、委托技术攻关、技术项目承包、“周末工程师”等方式,助力企业发展。三是升级智能化转型。深化国有企业改革和推动长三角一体化发展的重大机遇,加强新材料新技术研发,增强市场竞争力。加大对智能制造产业政策扶持力度,鼓励重点行业的龙头企业实施智能化生产,对智能制造标杆示范企业给予补助。

(4)创新挑战型地区、创新网络边缘——滁州。一是强化企业创新主体地位。支持龙头企业牵头联合行业上下游、产学研力量,组建体系化、任务型的创新联合体,承担重大科技项目。引导领军企业联合中小企业和高等院校等,围绕产业链系统布局创新链,提供产业技术整体解决方案。二是提升全社会研发投入。持续引导各类主体加大研发投入,通过项目贷款贴息、股权投资等方式给予一系列政策红包,放大财政资金使用效应。引导企业完善研发经费辅助账制度和建立研发准备金制度。三是推进科技“双招双引”。注重运用市场逻辑、资本力量、平台思维,推动多链协同,持续实施高新技术企业和科技型中小微企业培育行动。聚焦制约产业发展的“卡链”“断链”产品和技术,滚动编制关键核心技术攻关清单。

(5)创新发展型地区、创新网络边缘——蚌埠、阜阳、宣城、安庆、黄山。对于阜阳、淮北两个皖北城市而言:一是加速科技成果转移转化。不断强化高质量科技成果有效供给,积极引导高校、科研院所围绕产业发展需求,建设技术转移中心和产业技术研究院。二是加强创新平台载体建设。加快推进大型工业企业研发机构建设,围绕主导产业,支持企业建立研发中心、重点实验室、工程技术研究中心、院士工作站、新型研发机构等研发平台。三是营造良好的人才发展环境。健全科技人才评价体系,构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。深化编制周转池制度建设,打破人才流动体制壁垒。建立高层次人才创新创业“绿色通道”,提供孵化培育、风投对接、项目洽谈、审批代办全程跟踪服务。

对于宣城、安庆、黄山三个皖南城市而言:一是鼓励增加科技投入。要建立政府引导、市场驱动、企业投入为主体,多元化、多层次、多渠道的新型科技投融资体系,支持创新要素向企业集聚,使企业真正成为科技创新主体。二是加快产业转型升级。加强优势产业和战略性新兴产业技术难题征集,有效破解重点产业技术瓶颈制约。依托现有各类研发平台、龙头企业和创新型企业,扩容升级市级科技创新攻关项目,并积极争取国家和省级科技重大专项、重点研发计划。三是持续夯实载体。探索与省内皖南其他地区共建“众创空间+创业苗圃+孵化器+加速器+园区”的梯次孵化体系和“孵化+投资+实体”的新型孵化模式,区域内实行基础设施、公共软件、互联网服务等资源共享。

(6)创新落后型地区、创新网络边缘——淮北、亳州、宿州、淮南、六安、铜陵、池州。对于淮北、亳州、宿州、淮南四个皖北城市而言:一是打造特色产业。借助皖北承接产业转移集聚区和长三角绿色农产品生产加工供应基地,围绕“新品种、新技术、新工艺”开展科研探索和示范应用,将科技创新要素嵌入到医药、农产品研发、生产、流通、销售全产业链,不断增强核心竞争力。二是加强科创载体建设。完善公共服务平台建设,建设亳州高新科创医药产业技术研究院,积极开展中药关键核心技术研究。对于资源型城市淮南,要围绕电子信息、轻工食品、化工、机械、煤电等打造创新平台,积极举办创新创业大赛,为企业寻求融资机会。

对于皖西城市六安而言:一是积极承接产业转移。发展“双向飞地”经济,探索园中园、委托管理、投资合作等模式,吸引优质主体共建合作园区,谋划设立“反向飞地”,借力实现“逆向孵化”。二是推动区域协调联动。加强与湖北、河南大别山革命老区协作互动,共建大别山绿色发展合作区。以落实国家区域发展战略、推动全省区域协调发展的高度,谋划大别山革命老区振兴发展,推动融入长三角一体化、长江经济带建设、中部地区崛起、“一带一路”建设等国家重大区域发展战略,打造高品质红色旅游示范基地和康养基地。三是发挥特色优势。立足革命老区资源优势和生态产业基础,因地制宜发展茶叶、中药材等特色农业,做大做强农产品加工业,推动石油化工、纺织服装、装备制造等优势产业绿色转型,着力增强内生动力。

对于铜陵、池州两个皖南城市而言:一是筑牢人才支撑。鼓励通过项目合作、聘用、设立异地研发机构等举措,深入实施“海智计划”“归雁兴铜计划”,柔性引进一批“星期天工程师”“银发专家”等候鸟式人才。二是升级重点产业。围绕各个市重点产业,对重大项目、重点工程实施专项推进,抓住产能扩充、产品更新换代和技术改造等契机,通过政策引导和资金支持,鼓励企业加大研发投入,促进传统产业提质增效,特别是针对铜陵市的铜资源,紧紧抓住铜冶炼、加工及精细化工等传统支柱重大项目建设。三是激发创新创业活力。围绕产业链、创新链,打造“人才链”,推动“产、创、才”融合,推进聚才平台建设、重点人才引进、本土人才培育、创新激励、服务保障“五大工程”。