论北宋时期湖南贬谪地的地理空间分布

2023-11-28徐红

徐 红

北宋时期,官员因过失、违法等行为遭受的惩处方式之一即贬谪,其中部分官员被勒令离开任职地,前往朝廷指定的贬谪地生活。政治见解不同、权力斗争、地域差异、个人恩怨等原因,也会引发北宋官员之间的纷争,且从宋仁宗朝开始,这样的纷争愈演愈烈,以至于不同官员群体出现尖锐的矛盾和对立,他们相互攻击、彼此弹劾,从而导致官员招致贬谪的现象愈发频繁。目前国内学术界对宋代贬谪已有较为深入的探讨,得出不少卓有见地的结论,但关于北宋官员贬谪地的研究仍未引起学者足够的关注①相关研究主要有苗书梅:《宋代黜降官叙复之法》,《河北大学学报》1990年第3 期;杨世利:《官员贬降与北宋政治文化》,郑州:中州古籍出版社,2010年;章深:《苏轼谪宦岭南与北宋后期政治变迁》,《广东社会科学》2013年第5期;杨竹旺:《宋代文官罢黜制度研究》,浙江大学博士学位论文,2018年;田志光:《仕履迁转与道里远近:宋代宰相免谪地考论》,《河南大学学报(社会科学版)》2023年第2期;等等。。实际上,贬谪地关联着贬黜制度和被贬官员,是北宋政治权力运行机制的重要组成部分,因此,选择哪些地点作为贬谪地,以达到惩戒官员、维护权力的目的,就成为朝廷必须考虑的重要问题。本文拟以今湖南在北宋时期的官员贬谪地为考察对象,分析其地理空间分布及其变化,以期揭示贬谪地的选择与交通、环境等因素之间的关系,从一个侧面认识北宋的政治特征。

一、湖南贬谪地的地理空间分布状况

今湖南省包括北宋时期荆湖南路的潭州、衡州、道州、永州、郴州、邵州、武冈军、桂阳监①欧阳忞:《舆地广记》卷26《荆湖南路》,成都:四川大学出版社,2003年,第745-762页。宋代有五种地理总志,其中《舆地广记》成书于北宋后期,对北宋的行政区划记载较为准确。,以及荆湖北路的鼎州、澧州、岳州、辰州、沅州、靖州②欧阳忞:《舆地广记》卷27《荆湖北路上》,成都:四川大学出版社,2003年,第785-789页;卷28《荆湖北路下》,成都:四川大学出版社,2003年,第805-814页。。宋太祖早期,赵宋王朝的统治疆域还未及拓展到南方地区,湖南在当时为周保全所占,乾德元年(963),太祖令慕容延钊领兵入湖南,宋军进展顺利,先后攻克潭州、岳州、朗州(鼎州)等地,三月,“尽复湖南旧地”。③彭百川:《太平治迹统类》卷1《太祖平湖南》,景印文渊阁四库全书本,台北:台湾商务印书馆,1986年。十余年之后的太宗太平兴国三年(978),钱俶“上表乞罢所封吴越国王及解天下兵马都元帅之职”,又“上表献所管州军”,④彭百川:《太平治迹统类》卷2《太祖太宗收复吴越》,景印文渊阁四库全书本,台北:台湾商务印书馆,1986年。吴越国亡,赵宋王朝最终统一南方。就整个南方地区而言,湖南被纳入赵宋版图的时间较早,承续五代短命王朝而建立政权的赵匡胤,认识到统治新纳之地的首要事项应是安定秩序、缓和矛盾,于是采取一系列具体措施以笼络人心,如在收复湖南的次月,宋太祖即颁布德音,赦免荆南、潭州、朗州(鼎州)“死罪囚,流以下释之,配役人放还;蠲三年以前逋税及场院课利;管内文武官吏并依旧,仍加恩,立功者优其秩;行营诸军厚赐之,略获生口,各还其主”⑤李焘:《续资治通鉴长编》卷4,乾德元年四月,北京:中华书局,2004年,第88页。。德音惠及范围较广,有罪囚、百姓、官吏、军士等,体现出太祖意欲通过广施恩惠以宣示皇权、稳定统治的强烈意愿,在这样的情况下,作为戴罪之臣的贬官显然不符合皇帝稳定湖南的政治需求,因此不太可能被贬到这里。宋太宗即位后,“以国初诸方割据,沿五代之制,罪人率配隶西北边,然多亡投塞外,诱羌、戎为患”,故而下诏:“自今当徒者,勿复隶秦州、灵武、通远军及缘边诸州。”“时江南、湖广已平,于是罪人皆流南方”。⑥马端临:《文献通考》卷168《刑考七・徒流》,北京:中华书局,2011年,第5038页。此时南方已基本实现统一,江南、湖广更是秩序安定,有可能威胁赵宋统治的因素亦消失,所以皇帝才会将湖南作为违法官员的贬谪地。总体上,自太宗朝开始,被贬至湖南的官员接续不断,逐渐增加。

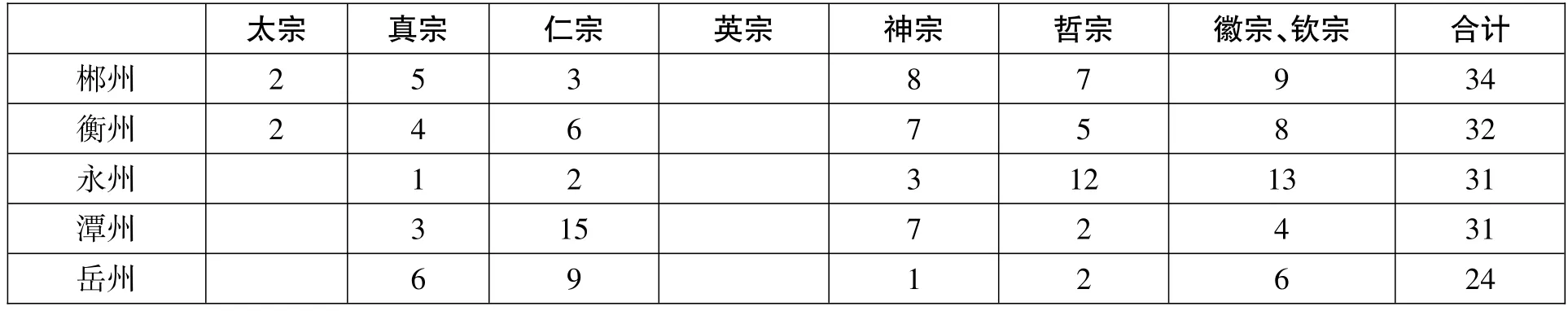

笔者据《续资治通鉴长编》《皇宋通鉴长编纪事本末》《宋史》等相关史籍,搜寻到北宋官员因各种原因被贬至湖南者约194人次,现将其地理空间分布状况列表如下:

依据表1 所显示的各州监贬谪官员人次总数,湖南的贬谪地可分为四个层级。第一层级是贬官达20人次以上者,包括郴州、衡州、永州、潭州、岳州五处,第二层级是贬官人次在15至20次者,即道州,第三层级为贬官达10人次左右者,即邵州,第四层级是贬官5人次及以下者,有桂阳监、鼎州、澧州、沅州、靖州。从纵向看,宋徽宗、钦宗朝是湖南贬官人次最多的时期,其次是仁宗朝和哲宗朝,但仁宗朝的贬谪地主要是潭州,而哲宗朝以后,则以永州的贬官人次最多。如果对北宋时期的湖南贬谪地进行时间和空间的综合考察,则可看到其呈现出明显的变化趋势,即从北宋前、中期到后期,潭州、岳州的贬谪官员人次大量减少,潭州甚至只有原来的四分之一人次,衡州的贬官人次有少量下降;反之,永州的贬官人次增长幅度最大,由前、中期的6 人次,增加到北宋后期的25 人次,澧州的数据不多,但增长趋势明显,桂阳监则是在北宋后期才有贬官到来。

表1 北宋时期湖南贬谪地分布简表(单位:人次)

需要说明的是,北宋时期朝廷对官员的贬谪处罚中,包括责授官与安置地不在同一处者,本文一般将其归入安置地,即表1 所列是指朝廷要求被贬官员必须离开原任职地到达湖南贬谪地者。如宋徽宗朝蔡京得势时,因与丰稷有旧怨,故将其“贬海州团练副使、道州别驾,安置台州”①脱脱等:《宋史》卷321《丰稷传》,北京:中华书局,1985年,第10426页。,丰稷虽有“道州别驾”之名,实则被安置于台州,不属湖南贬谪地,故未列入表中;元符元年(1098),哲宗诏令“王觌特责授鼎州团练副使、澧州安置”②李焘:《续资治通鉴长编》卷503,元符元年十月,北京:中华书局,2004年,第11979页。,表1将其列入安置地澧州,而非鼎州。

同时,我们也注意到,严格说来,北宋王朝对于官员的惩处方式有贬降、流放之别。贬降即所谓“责授”“黜降”“落职”等,指降低官员的官、职或差遣之类的等级和待遇,有的还会被勒令离开原任职地;流放亦称“配隶”“编管”“羁管”等,则指官员的官、职、差遣之类皆被追夺,失去官员的身份,且放逐远地以示惩罚之重。但在实际的政治运行中,远离原任职地的贬降与流放又存在着较多的相似性,在处罚原因、安置地点、叙复等方面较难区分,有的文献对两者的区别记载较为清晰,有的文献则语焉不详。如工部郎中陈尧佐、右正言陈执中在天禧三年(1019)的科举考试中任编排官,因二人不了解封弥制度的具体规定,在阅卷官定等后“复改易其等级”,受到的处罚是“尧佐为起居郎,依前直史馆,监鄂州茶场。执中卫尉寺丞,监岳州酒税”,①李焘:《续资治通鉴长编》卷93,天禧三年三月己卯,北京:中华书局,2004年,第2140页。明确记录这是贬降;天圣八年(1030),西上阁门副使、勾当翰林司郭承祐“坐盗御酒及用上方金器,法当死,特贷之”,被“除名,配岳州衙前编管”,②李焘:《续资治通鉴长编》卷109,天圣八年十一月乙卯,北京:中华书局,2004年,第2547页。此即流放,与前述贬降的处罚明显不同。但是,文献中也有未区分贬降与流放的记载,如崇宁二年(1103),宋徽宗大规模清算元祐党人,“诏任伯雨除名勒停,编管昌化军……马涓除名勒停,编管澧州……王觌除名勒停、临江军居住,责授道州别驾、台州安置;丰稷除名勒停,建州居住”③杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》卷121《禁元祐党人上》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006年,第2032-2033页。。“除名勒停”本是追夺官员身份的处罚,与“编管”组合在一起,显示的是流放,同时“除名勒停”又与“居住”“责授”“安置”等组合,将流放和贬降两者混同一体。而且在对被贬、被流人员的管理上,朝廷有时也无差别对待,如宋徽宗曾下诏:“应责降安置及编管羁管人,令所在州军依元符令常切觉察,不得放出城。”④杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》卷121《禁元祐党人上》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006年,第2032-2033页。这就更加模糊了贬降、流放的界限。由于史料记载的不确定,加之不影响本文的结论,故而将贬降与流放统称为“贬谪”⑤目前学术界一般均未对宋代官员的贬降和流放予以区分,如苗书梅将遭受各类处罚的官员称为“黜降官”(苗书梅:《宋代黜降官叙复之法》,《河北大学学报》1990年第3期),张其凡统称为“贬谪官员”“谪宦”(张其凡,金强:《宋代“谪宦”类型分析》,《青海社会科学》2004年第2期),杨世利将落职、降差遣、除名、编管、羁管等皆归入“贬降”的方式(杨世利:《官员贬降与北宋政治文化》,郑州:中州古籍出版社,2010年),杨竹旺则以“罢黜”囊括这些针对官员的惩处方式(杨竹旺:《宋代文官罢黜制度研究》,浙江大学博士学位论文,2018年);等等。本文参考学者们的观点,结合具体研究内容,选择了“贬谪”这一概念。,表1统计的即此类贬谪地。

二、交通与湖南贬谪地的地理空间分布

交通是人类社会的重要组成部分之一,交通路线的开通与政治统治、军事活动、经济发展、文化传播等均有着密切关联,尤其是古代中国,幅员广大,地域辽阔,交通路线就成为中央王朝扩展和延伸其统治权力的重要网络。从湖南贬谪地的地理空间分布状况看,其与湖南境内的交通路线耦合程度较高,显示出交通对贬谪地分布的深刻影响。

自古以来,中原通岭南的交通路线皆需经行湖南,南下之人出鄂州,过湖南的岳州、潭州、衡州后,主要有三条交通路线可到广州,即郴州路、桂州路、潇贺道,我们可称其为交通干线,其他路线或者由此三条干线衍生的交通路线,可称为支线。据唐代李吉甫《元和郡县图志》载,以广州为中心北上的交通路线有三条,“西北至上都取郴州路四千二百一十里,取虔州大庾岭路五千二百一十里。西北至东都取桂州路五千八十五里”⑥李吉甫:《元和郡县图志》卷34《岭南道一》,北京:中华书局,1983年,第886页。,其中郴州路、桂州路经行湖南,大庾岭路经行江西。郴州路即从衡州到郴州,过南岭之骑田岭后,再经连州至广州。桂州路是从衡州依次经永州、全州,过越城岭,再经桂州、昭州至广州,因其以湘水、漓水为水道,故桂州路又称湘漓道,其水路可上溯至秦王嬴政为统一天下而开凿的灵渠,当时嬴政“使监禄凿渠运粮,深入越,越人遁逃”①司马迁:《史记》卷112《平津侯主父传》,北京:中华书局,1982年,第2958页。,灵渠沟通湘水和漓水,使得湘桂粤的交通路线更为便利,因此历代均有疏浚,以保持其畅通。潇贺道即从衡州经永州、道州,穿越萌渚岭与都庞岭之间的谷地到贺州,再过封州至广州,此一路线因利用潇水为水道,故在湘桂境内称潇贺道。元鼎五年(前112),汉武帝令五路大军南下平定南越,“卫尉路博德为伏波将军,出桂阳,下汇水;主爵都尉杨仆为楼船将军,出豫章,下横浦;故归义越侯二人为戈船、下厉将军,出零陵,或下离水,或抵苍梧;使驰义侯因巴蜀罪人,发夜郎兵,下牂柯江:咸会番禺”②司马迁:《史记》卷113《南越传》,北京:中华书局,1982年,第2975页。,其中伏波将军走的是郴州路,戈船、下厉两将军所走的路线分别是桂州路、潇贺道。

赵宋王朝建立后,政治中心东移至汴京,经过江南西路至岭南的大庾岭路的作用凸显,不过郴州路、桂州路、潇贺道在沟通岭南方面仍然有着重要的意义。周去非《岭外代答》言:“乃入岭之途五耳……自福建之汀,入广东之循、梅,一也;自江西之南安,踰大庾入南雄,二也;自湖南之郴入连,三也;自道入广西之贺,四也;自全入静江,五也。”③周去非撰,杨武泉校注:《岭外代答校注》卷1《地理门・五岭》,北京:中华书局,1999年,第11页。其中的第三、第四、第五途,即郴州路、潇贺道、桂州路,可见,北宋时期,此三路仍然是中原人南下到岭南的交通干线。

从表1的数据看,第一层级的贬谪地,即贬官人次较多的郴州、衡州、永州、潭州、岳州的州治所,均处于湖南境内的交通干线上,显示出朝廷在选择贬谪地时首先考虑的是沿交通干线而设置。其中,有县级贬谪地可考的贬官3人次,分别被贬至湘阴、衡山:

一是景德四年(1007),祠部员外郎、知滑州朱搏上章“言五纬当合于星、张,周分也”,又认为皇帝朝陵为“家之私也,不足以动星辰。其所述大抵多厌胜事”,“且妄自夸诞以求信用”,被“责授湘阴令”。④李焘:《续资治通鉴长编》卷65,景德四年五月,北京:中华书局,2004年,第1458页。

二是景祐元年(1034),监察御史里行孙沔因上疏仁宗乞求宽宥言辞狂妄的同安县尉李安世,被“责知潭州衡山县”。⑤李焘:《续资治通鉴长编》卷115,景祐元年十二月,北京:中华书局,2004年,第2710页。

三是庆历五年(1045),西上阁门副使刘贻孙从知广信军徙官泾原路钤辖时,“不俟代辄归也”,故而被贬“监湘阴县酒税”。⑥李焘:《续资治通鉴长编》卷156,庆历五年七月壬子,北京:中华书局,2004年,第3792页。

湘阴、衡山均位于湘水之滨,湘水又是古代湖南交通干线的重要组成部分,也即是说,作为官员贬谪地的湘阴、衡山与州治所一样,亦处于湖南的交通干线上。

第二层级的道州也在交通干线上,但贬官人次不如交通干线上的其他贬谪地,究其原因,则与北宋王朝的政治地理变迁及经略广南西路策略的变化密切相关。北宋时期,朝廷的政治中心东移,岭南的政治、经济中心仍在广州,这就使得往来中原与岭南的交通路线亦逐渐东移至唐代中期开通的大庾岭路,其次是郴州路,而经行道州的潇贺道的作用则大为下降。同时,北宋王朝大力经营广南西路,在大观元年(1107)于桂州设置“大都督府,又升为帅府”①脱脱等:《宋史》卷90《地理六・广南西路》,北京:中华书局,1985年,第2239页。,桂州的政治、军事地位上升,促进了桂州路的发展,这又更加削弱了潇贺道的价值,道州的交通区位优势也随之减退。

湖南贬谪地第三层级的邵州,以及第四层级的鼎州、澧州、沅州、靖州,均位于交通支线沿线。如邵州处于潭州连接沅州的交通支线上,“西南至巫州水陆屈曲一千八百六十里……东北至潭州陆路五百三十四里”②乐史:《太平寰宇记》卷115《江南西道十三・邵州》,北京:中华书局,2007年,第2334页。;鼎州(朗州)属于湖南东部与西部交通的连接点之一,“西至辰州水路四百六十五里……东北水路至岳州五百三十里”③乐史:《太平寰宇记》卷118《江南西道十六・朗州》,北京:中华书局,2007年,第2379页。;等等。与交通干线相比,支线所经地方治所与中央王朝政治核心的联系相对疏远,这种疏远不仅包括空间距离的遥远,而且也有信息不足、控制力减弱的意义,因此这些地方往往只是朝廷贬谪官员的次选之地,贬谪人次不多。值得注意的是同属于第四层级的桂阳监,郴州路经由监府而过,交通相对便利,但由于其深入蛮徭腹地,贬官人次较少,“蛮徭者,居山谷间,其山自衡州常宁县属于桂阳、郴连贺韶四州,环纡千余里,蛮居其中,不事赋役,谓之猺人”④脱脱等:《宋史》卷493《蛮夷一・西南溪峒诸蛮上》,北京:中华书局,1985年,第14183页。。从地理位置看,桂阳监的大部分地区是蛮徭活动较为频繁的山区,宋人视其为蛮荒之地,比起其他位于交通干线的州级治所,桂阳监又疏远一层。加之北宋时这里经常发生蛮徭叛乱之事,如在赵宋王朝建立已八十余年后的庆历三年(1043)九月,“桂阳洞蛮寇边,湖南提刑募兵讨平之”,十二月,“桂阳监徭贼复寇边”,⑤脱脱等:《宋史》卷11《仁宗三》,北京:中华书局,1985年,第216页、第217页。出于稳定地方社会的考虑,朝廷不太可能将桂阳监作为罪臣的主要贬谪地。

综合而言,据笔者所搜集的史料看,北宋官员被贬至湖南的地理空间分布与湖南的交通路线呈现出明显的一致性。郴州路、桂州路、潇贺道是经行湖南到岭南的三条交通干线,沿线的州级治所及部分县级治所因交通便捷,既有利于朝廷对贬官的管理和控制,亦能对被贬官员起到惩戒、震慑的作用,故而成为朝廷贬谪官员的首选之地,贬官人次较多。处于交通支线上的治所城市,与政治中心的联系多一层转接,道路也曲折险阻,人员往来受到很大限制,因此赵宋王朝只是将此类地区作为贬谪官员的次选地,贬官人次较少。还有辰州、武冈军⑥据《宋会要》载,武冈军“旧邵州武冈县,崇宁五年升为军”。见徐松辑《宋会要辑稿》方域6 之30,上海:上海古籍出版社,2014年,第9397页。等地,与蛮徭活动区犬牙交错,是交通干线、支线皆难以覆盖的区域,蛮徭的时叛时服又使得这些地方的社会秩序极不稳定,所以朝廷一般不会将罪臣贬谪至此。

三、“远恶”与湖南贬谪地的地理分布变化

“远恶”是史籍中用于描述官员贬谪地地理特征的语词,其中“远”有时单独出现,指贬谪地与京城相隔遥远,“恶”则指贬谪地的自然环境和人文环境恶劣,我们可将“远”或者“远恶”看作中国古代官员贬谪制度的内容之一。

官员贬谪制度大概与古代五刑之一的流刑有一定关联,而流刑中出现距离京城的道里远近是在北周时期,当时的法律规定:

流刑五:流卫服,去皇畿二千五百里者,鞭一百,笞六十;流要服,去皇畿三千里者,鞭一百,笞七十;流荒服,去皇畿三千五百里者,鞭一百,笞八十;流镇服,去皇畿四千里者,鞭一百,笞九十;流藩服,去皇畿四千五百里者,鞭一百,笞一百。①马端临:《文献通考》卷168《刑考七・徒流》,北京:中华书局,2011年,第5035页。

非常明确地标明流刑的五个等级划分与距离皇畿的远近相关,具体而言,有二千五百里、三千里、三千五百里、四千里、四千五百里之别。隋文帝时,根据空间距离的多少,将流刑简省为三等,即“流刑三:有千里、千五百里、二千里”②马端临:《文献通考》卷168《刑考七・徒流》,北京:中华书局,2011年,第5035页。。至唐代,流刑仍是三等,不过距离远近与隋不同,变为二千里、二千五百里、三千里三等③《唐律疏议》卷1《名例・流刑三》,上海:上海古籍出版社,2013年,第5页。,赵匡胤建宋之后,继承了唐代流刑中关于流放地与京城之间空间距离的等级划分,“凡流刑四:加役流,杖二十,配役三年;流三千里,杖二十,配役一年;二千五百里,杖八十,配役一年;二千里,杖十七,配役一年”④李焘:《续资治通鉴长编》卷4,乾德元年三月癸酉,北京:中华书局,2004年,第87页。,而且相关规定逐渐细化,“仍各分地里远近,五百里、千里以上及广南、福建、荆湖之别”⑤徐松辑:《宋会要辑稿》刑法4之1,上海:上海古籍出版社,2014年,第8445页。,既有两千里之下的流刑处罚地,也有更远的、两千里以上的配流地。

从史料记载看,北宋时期使用“远”“恶”形容配隶犯罪之人的地方,不仅仅只是指代岭南,也泛指距离京城较远、环境恶劣之地。如宋真宗天禧四年(1020),知开封府吕夷简建议,对于强盗“内身首强壮者刺配五百里外牢城,凶恶难恕者刺配千里外远恶州军牢城”;宋仁宗时,开封府又言,逃跑的罪犯被重新抓获后,应该“杖一百,刺配千里外牢城”⑥徐松辑:《宋会要辑稿》刑法4之10、4之11,上海:上海古籍出版社,2014年,第8450页、第8451页。。上述两条史料中,分别有“千里外远恶州军牢城”“千里外牢城”之说,这就提示我们,北宋时期有可能将千里外刺配的地方分为远恶和普通两种。类似的表述在涉及广南路的史料中也有,如天圣四年(1026),皇帝诏令:“合配坑冶务罪人并配广南远处牢城。”景祐三年(1036)七月,仁宗下诏:“诸道新犯罪人内准宣敕合配沙门岛者,今后止刺面配广南远恶(州)军牢城。”⑦徐松辑:《宋会要辑稿》刑法4之13、4之19,上海:上海古籍出版社,2014年,第8452页、第8456页。犯罪之人被配隶到广南时,有“远处”“远恶”的不同说法,但“远恶”即使指代岭南地区,也非包括岭南全部,而是岭南的部分区域。可见,北宋时期,无论是千里之外的配隶地,还是更加遥远的岭南,皆可分为两类区域,即普通的“远处”和环境恶劣的“远恶”之处,且其中的“远恶”并无具体所指,有可能生活于北宋语境下的人们,对于“远恶”有着约定俗成的理解,即什么样的地方可以称为“远恶”在当时基本已达成共识。不过,需要注意的是,即使这个时代共识中的“远恶”,也仅仅用于表示距离和环境的程度,其所指的区域实际上是模糊的、不确定的,甚至可以这样认为,“远恶”指的是千里之外环境恶劣的任何地域。赵宋王朝贬谪官员,亦参照与流刑、配隶有关的法律规定,如宋太祖曾下诏:

命官犯罪当配隶者,多于外州编管,或隶牙校。其坐死特贷者,多决杖黥面,配远州牢城,经恩量移,即免军籍。大凡命官犯罪,多有特旨,或勒停,或令釐务,赃私罪重,即有配隶;或处以散秩,自远移近者,经恩三四,或放任便,所以儆贪滥而肃流品也。①李焘:《续资治通鉴长编》卷8,乾德五年二月癸酉,北京:中华书局,2004年,第189-190页。

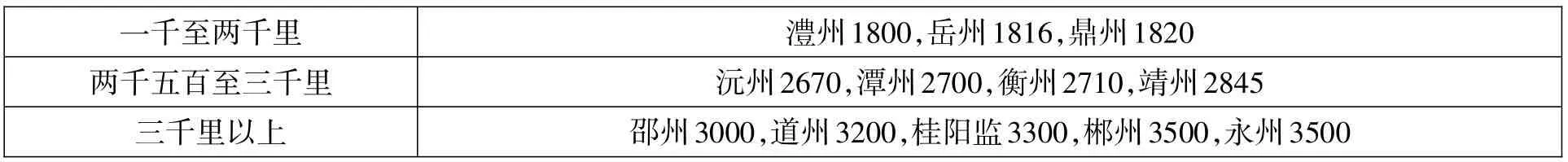

其中的“配隶”“远州”等针对犯罪官员的惩罚,实则就是依照流刑、配隶的相关条款而实施的,包含着远离京城、放逐远地的意味,因此,官员贬谪地的地理空间特征可参用前述“远处”“远恶”的概念。现据王存《元丰九域记》卷六的相关记载,将表1 所示北宋官员在湖南的贬谪地到京城的距离列表如下②王存:《元丰九域志》卷6《荆湖路》,北京:中华书局,1984年,第258-265页、第269-272页、第275-277页。前引欧阳忞《舆地广记》无道里远近的记录;宋太宗时乐史所撰《太平寰宇记》多引唐代资料,与北宋情况稍有差异;成书于北宋中期的《元丰九域志》则较为准确地记录了北宋各州的“地里”情况。:

表中数据显示,北宋时作为官员贬谪地的湖南各州监治所到京城的距离均在千里之外,有的甚至达三千里以上③曹家齐先生认为,《元丰九域志》中所记的“地里”,即为当时的实际交通线及其里程。参见曹家齐《唐宋地志所记“四至八到”为道路里程考证》,载《中国典籍与文化》2001年第4期。。依据前揭北宋流刑的规定,可将表2所列湖南贬谪地与京城的空间距离分为三个等级,即一千里至两千里者有澧州、岳州、鼎州,两千五百里至三千里者有沅州、潭州、衡州、靖州,三千里以上者有邵州、道州、桂阳监、郴州、永州,与表1相对照可知,每一等级的贬官人次分别是34、65、95,距离越远,贬官人次越多。其中,距京城三千里以上贬谪地的贬官人次占总人次的49%,接近一半的比例,如果加上两千五百里至三千里的贬谪地贬官人次,两个等级的比例则高达82%。可见,距离京城之“远”是朝廷将官员贬至湖南的主要原因之一。

表2 北宋湖南贬谪地至京城距离简表(单位:里)

就湖南贬谪地的环境而言,有可能有的地方并非“恶处”,或者不同时期对于“恶处”的理解不一样,导致湖南贬谪地从宋哲宗朝开始出现变化。据表1所示,北宋前、中期,贬官达15人次以上的湖南贬谪地主要有潭州、郴州、岳州、衡州等,乐史所撰《太平寰宇记》对这些地方的风俗描述如下:

潭州:“长沙下湿,丈夫多夭折,俗信鬼,好淫祀,茅庐为室,颇杂越风。”

郴州:风俗“与潭州同。”

岳州:风俗“同湘州(潭州)。”

衡州:风俗“与潭州同。”④乐史:《太平寰宇记》卷114《江南西道十二・潭州》,卷117《江南西道十五・郴州》,卷113《江南西道十一・岳州》,卷115《江南西道十三・衡州》,北京:中华书局,2007年,第2317页、第2360页、第2298页、第2329页。

从史籍记载看,四州的风俗较为接近,在气候、信仰、民风、居室等方面均与中原地区有较大差异,被中原士大夫视为“恶处”也就不足为奇了,所以这些地方成为朝廷安置贬谪官员之地。

北宋后期,越来越频繁的党争导致贬官人数激增,在这样的政治背景下,主政者更愿意将反对自己的官员贬至自然环境和人文环境恶劣之地。湖南虽有不同于中原的共性,但各地的发展程度不一样,相对而言,潭州、岳州的环境明显优于其他地区,衡州、郴州次之,这就使得湖南贬谪地的空间分布发生较大变化。之前的主要贬谪地——潭州、岳州,贬官人次明显减少,分别只有原来的24%、50%,衡州的贬官人次也有下降,北宋后期为前、中期的约三分之二人次,郴州因距离京城远至三千里以上,属贬谪地域的最远等级,所以,尽管风俗与潭州相近,贬官人次变化不大。

道州、邵州的贬官人次在北宋后期延续了北宋前、中期的规模,这与两地的具体情况有关。道州早在西汉时期即被纳入中央王朝的管辖范围之内,设有正式的行政区,“武帝元鼎六年分长沙置零陵郡,属荆州部。后汉因之。吴宝鼎元年分零陵北部为营阳郡,理营浦”,唐代开始改称道州,宋因袭不变,但在较长的历史时期内,道州一直是编户齐民与蛮徭杂居混住之地,“与五岭接界,大抵炎热,元无瘴气……织造麻葛、竹蕈、草席。别有山傜、白蛮、倮人三种类,与百姓异居,亲族各别”,①乐史:《太平寰宇记》卷116《江南西道十四・道州》,北京:中华书局,2007年,第2341页、第2342页。显示出与中原完全不同的环境特征。邵州的行政建置可追溯至西汉的昭陵县,孙吴时“分零陵郡北部立为昭陵郡”,唐代改名为邵州,北宋因之。②乐史:《太平寰宇记》卷115《江南西道十三・邵州》,北京:中华书局,2007年,第2333页。邵州北部和西北部是梅山峒蛮的主要活动区,梅山蛮“旧不与中国通,其地东接潭,南接邵,其西则辰,其北则鼎、澧,而梅山居其中”,神宗时开梅山,“乃筑武阳、关硖二城,诏以山地置新化县,并二城隶邵州。自是,鼎、澧可以南至邵”。③脱脱等:《宋史》卷494《蛮夷二・梅山峒》,北京:中华书局,1985年,第14196-14197页。尽管如此,邵州的自然环境与人文环境不可能在短期内有很大改观,仍然表现出与中原大相径庭的状况,与道州一样,属于典型的“恶处”,所以两地的贬官人次与北宋前、中期相差无几。

北宋后期,贬官人次增长幅度最大的贬谪地是永州,从6人次增至25人次,尽管由于史料的阙载及笔者的挂一漏万,永州的贬官数据不够完整,但增长趋势还是十分明显的。永州即西汉时设置的零陵郡,之后这里始终是中央王朝能够有效行使管辖权的地方,因其辖区包括后来北宋桂州的一部分,故而宋人乐史认为永州、桂州两地的风俗沿袭自汉代,变化不大,“火耕水耨,人食鱼稻,以渔猎山伐为业。果蓏蠃蛤,食物常足,故啙窳偷生而无积聚。饮食还给,不忧冻饿,亦无千金之家。信巫鬼,重淫祀”④乐史:《太平寰宇记》卷162《岭南道六・桂州》,北京:中华书局,2007年,第3099页。检《汉书》可知,实则这是汉时楚地的风俗共性,其言:“楚地……今之南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙及汉中、汝南郡,尽楚分也……楚有江汉川泽山林之饶;江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蓏蠃蛤,食物常足。故啙窳偷生,而亡积聚,饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。信巫鬼,重淫祀。”(班固:《汉书》卷28下《地理下》,北京:中华书局,1962年,第1665页、第1666页。)。在中原地区的士大夫看来,永州与中原截然不同的环境即是其“恶处”的表现。

此外,还有桂阳监、鼎州、澧州、沅州、靖州等地区,贬官人次均不多,在5 人次及以下,与前揭桂阳监一样,蛮人活动的影响是主要因素。如真宗时,澧州境内“慈利县蛮相仇劫”,知州刘仁霸请求率兵征讨,但真宗“恐深入蛮境,使其疑惧,止令仁霸宣谕诏旨,遂皆感服”;神宗命章惇经制蛮事,导致蛮人叛乱不止,“惇进兵破懿州,南江州峒悉平,遂置沅州,以懿州新城为治所”;靖州在唐时称诚州,为溪峒州,“宋初,杨氏居之,号十峒首领,以其族姓散掌州峒”,到北宋后期,“改诚州为靖州”,不过以蛮人为主。①脱脱等:《宋史》卷493《蛮夷一・西南溪峒诸蛮上》,北京:中华书局,1985年,第14176页、第14181页、第14197-14198页。这些州监治所要么深入蛮境,要么紧邻蛮人聚居区,深受蛮人活动的影响,与政治中心反而疏远一些,或可称为中央王朝权力的“边地”,不太适合安置贬谪官员,所以从北宋前期到后期,贬官均较少。

可见,赵宋王朝出于朝廷安全的考虑,在选择官员贬谪地时并不是随意为之,而是以距离京城的道里远近、政治秩序是否稳定作为标准,因此,所谓“远恶”之地指的是距离京城较远、自然环境和人文环境恶劣的地方。就湖南的具体情况而言,几乎所有的贬谪地均与京城相距千里以上,相距二千五百里以上的贬谪地更是占据绝大多数,且从整个北宋看,湖南贬谪地逐渐转向以永州为中心的地区,穷山恶水、崇鬼信巫的环境条件是主要原因。

湖南是北宋时期贬官较为集中的地域之一。湖南贬谪地的地理空间分布与交通路线的关联较为紧密,一般说来,为了便于管控被贬官员,交通干线上的治所城市是朝廷贬谪官员的首选之地,其次才是交通支线上的州监治所。从北宋前期到后期,由于党争的日益剧烈,湖南贬谪地的地理空间分布明显呈现出两个变化趋势,一是与中央王朝政治中心的距离越来越远,二是越来越多地选择环境更为恶劣的贬谪地,其中包含着主政者意欲将被贬者置之死地的深刻用意,希望以此彻底断绝被贬官员的叙复机会。同时,受蛮徭活动影响的湖南南部、西部、西北部地区,属于典型的“远恶”之地,因社会秩序不安定,时常出现蛮徭的反叛,所以即使有中央王朝设置的行政区,也要在朝廷能够实现有效管辖的情况下,才有可能成为官员的贬谪地。因此,贬谪地的地理空间分布及其变化,既是北宋时期统治集团内部不同群体之间权力争夺、政见分歧的表现,也是中央王朝统治权由近及远、从中心向边缘扩展的过程。