智能深化研修,提升教师研究力

2023-11-26蒋学凤

蒋学凤

众所周知,校本研修是教师队伍建设的重要抓手。多年来,校本研修不断改革进步,但是教师研究力的提升效果并不明显。经过观察分析,我们发现:研修前,教师的课堂观察评价和研究问题大多停留在某一节课、某一环节、某一教学策略的现象层面,没有提炼上升为具有一定普遍意义的问题高度,测评难,记录少,多依赖经验式描述,人力成本高,主观性强,无法实现常态化,真实性和普遍意义无法保证;研修中,参与者多是依赖自身经验去观察、思考和表达,存在精准度不够、针对性不强的问题;研修后,基于现象的研修结果被搁置一旁,未能提升认知、形成能力。智能赋能,提升校本研修质量,成为大势所趋。

我校作为一所2020年开始招生的新建校,现在每年都会增加一个新年级,教师数量增加较快,来源较复杂。教龄低于5年的成长型青年教师占比超过60%,他们的专业能力亟待提升。为此,我校引入AiClass智能观察反馈系统,深化和优化校本研修,带领教师从现象走向数据,从感性走向理性,切实提高教师研修实效性,提升教师研究力,促进教师专业发展。

一、契机带来变革

特殊时期,学校教师数次居家办公、线上教学,干部全天线上巡课。教师每天把当天的课堂教学视频上传至教学平台系统,供学生回看,也供教师教学反思和校本研修使用。这开启并打开了我们校本研修的思路。

2022年初,学校安装了全套视频观察系统。它的终端位于每间教室,观察端设在控制室,包括校长室、教学处、学校主控机房。在观察端,学校管理者可以随时、随机选择观察任一教室的任一节课,还可回看录像、下载视频。视频观察系统上的视频资源能够保存30天。在遵守保密协议的基础上,教师既可下载回看自己的教学录像,又可下载观看其他教师的教学资源。这让教师的课堂观察常态化,观察和记录课堂的数量陡然上升。不过,这套视频观察系统并不能按照教育教学评价体系进行数据的采集和统计。

2022年上半年,学校参加了北京市数字教育中心推出的“人工智能和大数据技术在学校评价改革中的创新应用研究”课题研究。当年暑期,同步安装了助力课题研究的核心数字技术——“AiClass”课堂智能观察反馈系统。它基于常态课堂观察和实时采集数据,对课堂教学过程中的师生活动进行刻画,通过人脸识别、表情分析、姿态识别、情感语义等分析技术,更直观、客观、科学地呈现所抓取的知识点并识别行为,对课堂环境因素进行全方位分析记录。这使得教师带题研究、校本研修和学校核心管理变革有了硬件基础和创新支点,为教师真实、客观地进行循证评估提供依据,很大程度上克服了人在观察中的主观性,降低自身经验不足带来的制约。课堂智能观察反馈系统基于常态课堂观察增加了实时采集数据的功能,并与学校当前的线上教学和巡课应用设备技术操作思路一致,得到了学校教师的广泛运用。

二、实践推进发展

人工智能的优势在于,它能够在观察、收集、整理和分析等环节最大限度地提高数据的客观性,让教师的课堂评价和课题研究更加高效、准确。加之人具有主观能动性,借助智能技术提供的大量信息、数据报告,教师能够更好地结合自身专业经验进行精准判断。人机结合中,教师充分发挥人工智能的优势,体现自身的主动性,让技术更好地赋能校本研修,推动学校内涵式发展。

(一)积累资源,丰富数据

教师不断利用课堂智能观察反馈系统录制大量课堂教学视频,持续积累资源、丰富数据。如2022年下半年,在2个月的线下教学时间里,我们录制了16节课;2023年上半年刚开学,我们录制了37节课,截至4月底,已录课百余节,相应的数据报告也会在第一时间呈现在教师眼前。

这就是人工智能的优势,快速、便捷、丰富,具有客观性,将教师带入数字教育氛围接受熏陶,感受并习惯着。现在,教师使用课堂智能观察反馈系统录课已经成为常态化操作。

(二)阅读报告,分析数据

在技术人员的指导下,教师学习下载并阅读报告,对数据进行分析,目的是参照评价标准,对应报告中的数据,透过课堂上的提问、反馈、活动等行为现象,寻找教学中的真问题。这是研修的关键,但是过程比较艰难。它难在教师要挑战自身的固有认知,克服思维定式;难在要透过现象看到本质,克服思维惯性。为此,教师需要反复阅读报告,了解数据反映的是评价标准中的哪个要素,知道这一评价要素对应的是教学中的哪一方面。这个过程需要教师慢慢地走进,深入研究,领悟技术的魅力,从而打破思维定式和行为惯性,初步培养透过现象聚焦问题的意识和能力。

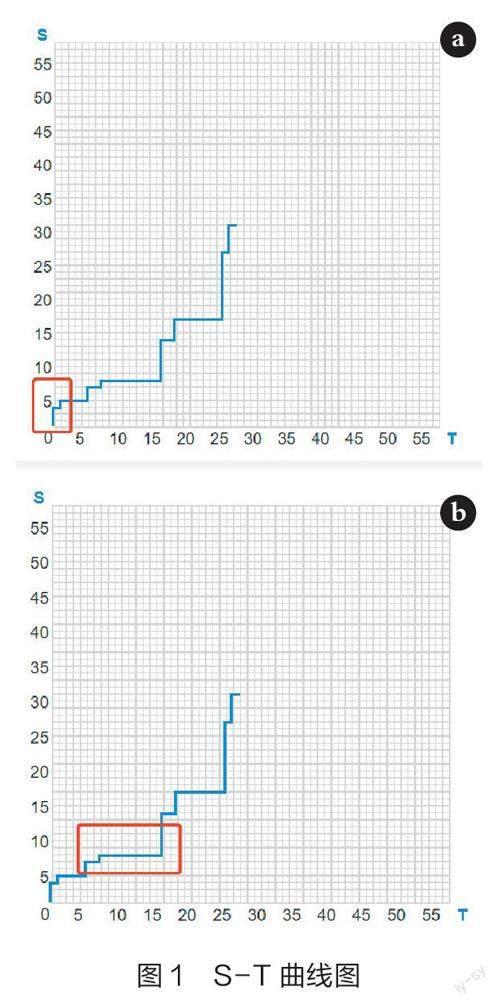

例如,一年级语文教师张老师看到评估报告“复习巩固环节”模块的S-T曲线图(如图1a)呈明显上升趋势,便带着这一问題到大量的视频资源中寻找证据对相关数据进行分析。她发现,在导入阶段,也就是复习巩固前置知识时,学生的活跃度较高,学习行为较多,说明学生对前置知识掌握较好。这既是对学生前置知识掌握程度的检测,又反映了教学模式与学生课堂参与度的关联。

张老师还关注到S-T曲线图中第6~16分钟(如图1b),即课堂教学主要环节学生的活跃度较为平稳,维持在一个不高但也不低的水平。于是,张老师基于这个数据回看视频,观察这段时间内师生的课堂表现。这个阶段是教师导入新授课后,循循善诱启发学生在旧知基础上走向新知,教师讲述较多,学生的活动重点是观察、思考以及与教师之间一对一的语言互动。

教师分析得出,精磨细研的教学语言更有助于学生对学习内容的理解。教授重难点知识时,教师的引导和讲授是必不可少的,它能够帮助学生更准确地理解文本内容,体会作者的情感表达。教师“言多”,对于学生理解文本会起到一定的促进作用。可见,教师语言行为增多,与学生课堂互动频繁,有利于学生对重难点知识的掌握、理解与运用。

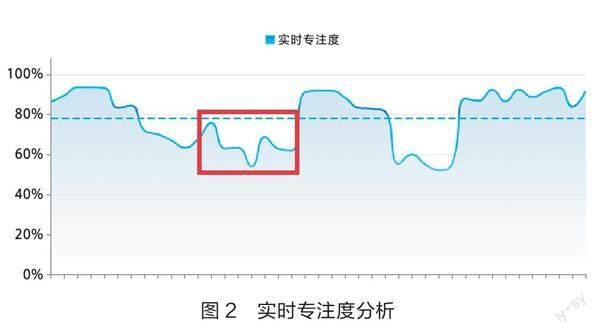

张老师在分析数据时也关注到实时专注度这一领域(如图2),她发现学生的专注度不稳定,波动较大。带着这一问题回看视频时,她进一步发现,如果学生在教师讲授过程中专注度较高,说明教师的教学语言是有效的,有助于学生对学习内容的理解。反之,如果在教师讲授过程中学生的实时专注度较低,教师就要反思并精磨细研自身教学语言,从而激发学生的学习兴趣。

录课后下载数据报告,深入分析报告数据,带着典型数据回看视频进行分析,已经成为很多教师的常态。

(三)深化研修,应用数据

读懂报告后,教师带着锁定的核心问题开展研修,眼力和脑力更加聚焦,对研修也更加期待。带着数据到视频资源中寻证分析,清晰问题归因,制订改进方案,是教师后期改进教学的关键。这个环节的数据与真实课堂的链接不是简单的观察回归,而是用真实的教学活动验证问题的真偽与轻重,是在真实资源中寻找更加适切的解决策略。这需要教师带着数字技术走进教育的主阵地——课堂,精准回看课堂实录,聚焦关键事件。它是在课题平台上,深度融合信息技术与校本研修,从而解决智能与研修“两张皮”的问题,促进课堂教学质量与效率的提升。在这一过程中,学校管理干部和骨干教师要发挥专业经验丰富的优势,做技术人员和教师之间的解说者、点拨者,帮助教师在课堂教学、课题研究与技术操作之间搭建桥梁。

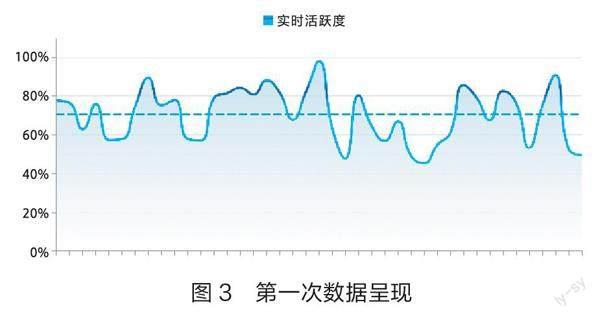

例如,有英语教师教学“Counting the things on the farm”内容时,在首次课堂观察报告中,她关注到了“实时活跃度”这一需教师重点关注的数据(如图3)。通过捕捉学生活动,她发现学生的活跃度波峰为97.97%,波谷为45.34%,数据忽高忽低。教研组内,在自我分析的基础上,教师进行集体教研:先是认真研读英语课标,然后请教相关管理干部和驻校专家。

经过反复研究,教师对原有教学设计进行修改,尝试提高学生的参与度。教师最初的教学设计是以文本情境为依托的,趣味性不足,导致学生被动跟随学习语言;改进后的教学设计以单元主题为引领,创造贴近学生生活的语言情境,即引入周末独自在家的卡通人物哆啦A梦(Doraemon)邀请朋友一起玩的故事,用学生喜欢的人物、熟悉的场景激发他们更积极地参与课堂活动,更好地理解语言知识和运用技能。

进行教学改进后,从第二次的课堂数据报告中,教师发现“实时活跃度”数据(如图4)的波峰为100%,波谷为70.3%,整体波动频率显著降低,学生课堂参与的活跃度显著提升。这一典型问题的解决为组内所有教师指明了方向,带来了具有可操作性的策略方法。

应用数据深化校本研修的活动,需要教师带着专业经验审视资源和报告数据,基于人工智能充分发挥人的主观能动性,让技术赋能教师教学与校本研修,在方法和规律层面进行思维碰撞,提升教师的研究力。

三、收获激励远行

基于人工智能和大数据技术,在学校评价改革中创新应用课题研究平台,借助课堂智能观察反馈系统的核心数字技术,我们收获良多。

(一)学校研修管理迈上新台阶

学校运用了课堂智能观察反馈系统后,校本研修发生了巨大变化:一是从关注师生行为转向智能分析师生行为背后的归因,重视专业素养和经验的发挥,由表及里,指向核心。二是教师数字素养不断增强,强化了数字化教学的研究力和领导力,研修管理也从关注数量和基本规范走向数据支撑的内在质量提升,解决了教师管理不精准、不科学的难题,研修管理迈上新台阶。

(二)教师专业成长走上快车道

技术赋能研修,帮助教师在研究中精准找到问题,为分析归因和制定改进措施提供了准确的方向和爆破点,让教师在客观、真实、准确分析数据中找到问题的实质,进行精准改进。这是智能技术为教师教学观察与研修带来的本质变化。在此过程中,教师还需深入思考哪个环节可发挥人工智能的优势,哪个环节可借助教师的专业经验优势,人机结合,让智能技术更加理性地走进校本研修,也让校本研修从粗放走向精准。外在助力潜移默化地激发着教师应用信息技术进行研修和开展教学变革的内在创新动力,提升了教师的数字意识、数字技能和研究力,为教师更高水平、更快速、更长远的专业发展积淀了力量。

智能教育时代,教师在欣喜之余也不免有些措手不及,需要不断学习、加强认知理解、尝试接受、熟悉提升,脚踏实地,走向更加美好的数字教育的明天。

(作者系首都师范大学金泽小学党支部书记兼校长,高级教师)

责任编辑:孙建辉