校园欺凌对中学生主观幸福感的影响分析与干预启示

2023-11-23裴昌根孙小坚张娟娟闫国瑞

裴昌根 孙小坚 张娟娟 闫国瑞

【摘 要】为探讨中学生校园欺凌与学生主观幸福感之间的关系以及从教师支持、父母支持的角度来分析其影响机制,利用国际学生评估项目(PISA)2018年中国四省(市)11507名中学生的问卷数据进行了实证分析。结果表明,校园欺凌对学生主观幸福感具有显著的负向影响,教师支持和父母支持对主观幸福感具有显著的正向影响;仅教师支持在校园欺凌和主观幸福感之间起调节作用,同时教师支持有助于降低校园欺凌对学生主观幸福感的负向影响且在学生校园欺凌伤害程度越轻时作用越大。为此,应进一步采取措施,发挥教师防治校园欺凌、提升学生主观幸福感的关键作用。

【关键词】校园欺凌 主观幸福感 教师支持 父母支持

【中图分类号】G40 【文献标识码】A 【文章编号】1002-3275(2023)15-06-05

一、问题提出

校园欺凌主要指“在幼儿园、中小学及其合理辐射区域内发生的教师或者学生针对学生的持续性的心理性或者物理性攻击行为,这些行为会使受害者感受到精神上的痛苦”[1]。校园欺凌会对学生的健康造成严重伤害,例如诱发抑郁、孤独、焦虑等不良情绪,降低心理社会调整功能,产生创伤后的应激障碍,引发低学术成就、低自尊、暴力甚至自杀行为。[2]“校园欺凌会对正处于发展过渡期的青少年身心健康、学业发展和社会适应能力产生严重的危害,对学生的长远发展产生不可逆的影响。”[3]校园欺凌已经成为全球性的教育治理难题,因此,加强我国校园欺凌研究,对预防校园欺凌的发生,保护我国青少年健康成长具有重要意义。

“以往研究主要关注校园欺凌与个体消极心理的关系,近几年来,研究者开始关注校园欺凌对个体积极心理如主观幸福感的影响。”[4]“主观幸福感,主要指个体根据自己设定的标准对其生活质量所作的整体评价”“主观幸福感由对生活的满意、积极情感的体验和消极情感的缺乏所构成,对整体生活的满意程度愈高,体验到的积极情感愈多消极情感愈少,则个体的幸福感体验愈强,它是衡量个体生活质量的重要的综合性心理指标”[5]。已有全球大样本研究表明,被欺凌与较低的主观幸福感显著相关[6],并且施暴者和受害者的主观幸福感都低于其他儿童[7]。对于LGBT等特殊群体学生,欺凌会导致他们有更频繁的自杀想法和更低的主观幸福感[8]。校园欺凌通过学校满意度间接影响生活满意度,从而影响学生的主观幸福感[9]。综上可知,校园欺凌与学生的主观幸福感关系密切,其影响机制还有待加强探究。

教师支持主要指学生能够从教师处感受到尊重、支持、重视[10]。“流动儿童的歧视知觉既是一种消极体验,也是一种负性生活经历,随着负性经历累积,儿童的相对剥夺感会更强烈”“使其对于‘世界是公正的,所得即应得等观念产生怀疑甚至否定,从而降低其公正世界信念的水平”[11]。教师支持可以通过调节儿童的“公正世界信念”来影响儿童的歧视知觉,从而影响他们的生活满意度和幸福感。“此外,教师支持还可以调节留守女生同伴侵害与自尊之间的关系。”[12]由此可见,教师支持是影响学生主观幸福感的重要因素,其影响路径还需进一步探索。

父母支持主要指父母在子女学习、生活等方面给予的关心和支持。“家庭对孩子的幸福感有显著的影响,良好的家庭环境和条件、合理的父母教养方式既可以直接影响孩子的幸福感,同时还可通过影响孩子的自尊等人格间接影响其幸福感。”[13]良好的亲子关系能够正向预测青少年的主观幸福感。有研究表明:“亲子信任和青少年自尊在父母自尊与青少年主观幸福感之间呈完全中介作用。”[14]由此可以看出,父母支持是影响孩子主观幸福感的重要变量,其作用机制有待进一步明晰。

还有研究同时探讨了社会支持(包括教师支持、父母支持等)与校园欺凌和学生的主观幸福感之间的关系。研究发现,社会支持与被欺凌者的家庭、学校、社区满意度呈正相关[15]。欺凌会让学生感到在学校不太安全,教师和父母的不关心和不支持还会让学生“孤独地受苦”,从而严重降低其主观幸福感[16]。教师、同学、学校以及父母对男女生的支持都能调节受欺凌与内心痛苦之间的关系[17]。还有研究发现学生感知到的社会支持缓冲并部分中介了欺凌与自杀意念之间的关系[18]。综上可知,社会支持在校园欺凌和学生主观幸福感之间发挥着作用,但具体的关系还需进一步探析。

已有研究在分析社会支持、校园欺凌对学生主观幸福感的影响时,较少同时分析校园欺凌、教师支持、父母支持对学生主观幸福感的作用,以及教师支持和父母支持在校园欺凌和学生主观幸福感之间的调节作用。为加深这方面的研究,根据已有研究结论,本研究提出以下假设:①校园欺凌负向预测学生的主观幸福感,而教师支持和父母支持正向预测学生的主观幸福感;②教师支持和父母支持在校园欺凌和学生主观幸福感之间起着调节作用。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究使用国际学生评估项目(Program for International Student Assessment,PISA)2018年(以下简称PISA2018)中国四省(市)学生的问卷数据来分析校园欺凌、教师支持和父母支持以及学生主观幸福感之间的关系。PISA评估的是15岁学生在即将完成义务教育学习年限时,对全面参与社会所需的终身学习能力的掌握情况。PISA2018抽取了我国北京、上海、江苏和浙江四个省(市)361所学校12058个中学生进行测试,删除存在缺失作答的学生问卷,最终保留11507个学生的数据。

(二)研究工具

①校园欺凌:PISA2018使用6道题测量学生的校园欺凌情况。这6道题测量了学生关系欺凌、言语欺凌以及肢体欺凌三种类型。题目有四个等级,分别为没有或几乎没有、一年几次、一个月几次、一周一次或多次。该问卷的Cronbach's α系数为0.84。②教師支持:PISA2018使用4道题测量学生感知到的教师支持情况。题目有四个等级,分别为每节课都这样、大部分课会这样、一些课会这样以及从不这样。该问卷的Cronbach's α系数为0.86。③父母支持:PISA2018使用3道题来测量学生所感知到的父母支持情况。题目有四个等级,从非常不同意到非常同意。该问卷的Cronbach's α系数为0.84。④主观幸福感:PISA2018使用13道题测量学生的主观幸福感情况。这13道题分为人生意义、情感体验和生活满意度三个维度。该问卷的Cronbach's α系数为0.68。

(三)数据处理与分析

使用SPSS22.0整理和分析问卷数据,删除含有缺失值的数据,并计算各问卷的Cronbach's α信度系数,之后进行共同方法偏差检验,以进一步确认测量结果的可靠性。最后使用Mplus6.12进行结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)的调节效应分析。为减少不可控因素如性别和家庭经济社会文化地位(Economic,Social and Cultural Status,简称ESCS)对学生主观幸福感的影响,将性别和ESCS作为控制变量。由于研究中的两个调节变量均为潜变量,因此在分析调节效应时,进行潜变量的交互效应分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验结果

本研究同时使用程序控制和统计控制两种方法对可能的共同方法偏差问题进行了控制。程序控制主要体现在使用了反向计分题和强调作答结果的保密性。统计控制则使用基于探索性因素分析的Harman单因素检验方法,根据未旋转的因素分析结果,发现有5个因子的特征根大于1,第一个因子解释了总变异的27.96%,小于40%的临界值,说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)结构方程模型拟合结果

结构方程模型分析结果表明,本研究构建的模型可以较好地拟合数据。模型的具体拟合情况为χ2=6586.751***,df=283,CFI=0.94,TLI=0.93,RMSEA=0.04,SRMR=0.04。校园欺凌、教师支持、父母支持和主观幸福感四个变量的指标载荷范围分别为0.63~0.77、0.73~0.84、0.82~0.94和0.50~0.66;教师支持和校园欺凌的乘积项以及父母支持和校园欺凌的乘积项的指标载荷取值范围分别为0.55~0.71和0.59~0.82。所有指标的载荷值均在0.5以上,且在0.001的水平上达到显著性水平,可见各测量指标可以很好地体现各自所对应的潜变量。

(三)教师支持和父母支持在校园欺凌和主观幸福感之间的调节作用分析

结构模型各变量之间的路径系数估计值如图1所示。由图1可知,在控制了学生性别和ESCS的条件下,学生感知到的校园欺凌对其主观幸福感具有显著的负向影响,即个体感知到的校园欺凌伤害越多,其主观幸福感水平越低(β=?0.34,P<0.001)。而教师支持和父母支持二者都可以显著地正向预测学生的主观幸福感,即学生感知到的教师和父母的支持越多,其主观幸福感水平越高(分别为β=0.23,P<0.001和β=0.36,P<0.001)。

另外,教师支持在校园欺凌和主观幸福感中起着显著的调节作用,学生感知到的教师支持可以缓解校园欺凌对其主观幸福感的影响(β=?0.07,P<0.001),而父母支持在校园欺凌和主观幸福感中的调节作用不显著(β=?0.02,P>0.05)。校园欺凌、教师支持、父母支持、学生性别和ESCS等变量可以解释学生主观幸福感38%的变异(即R2=0.38)。

(四)教师支持在校园欺凌和主观幸福感之间的调节效应分析

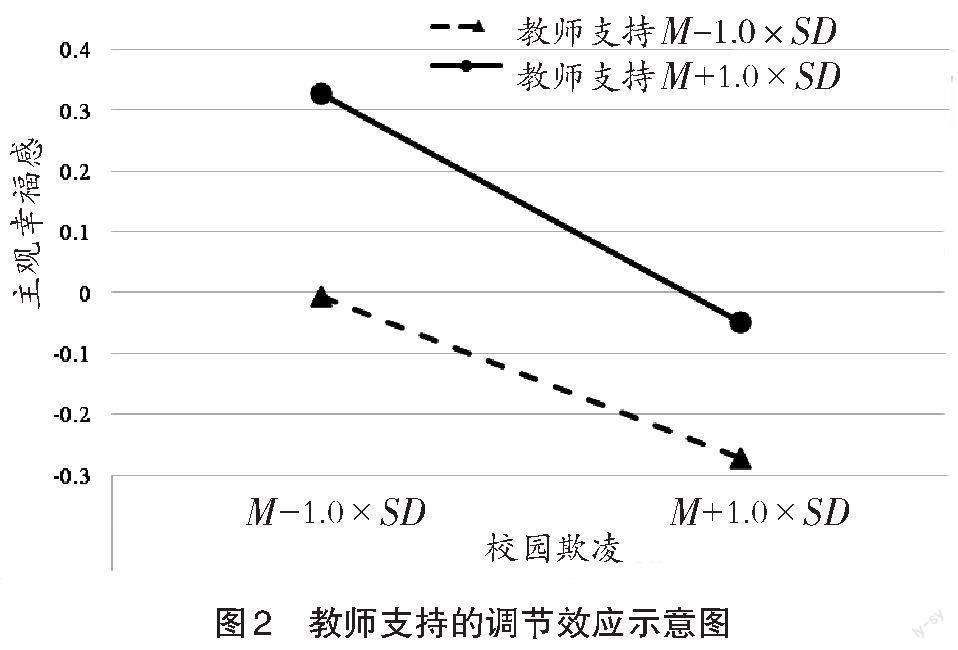

研究结果发现,教师支持在学生感知到的校园欺凌和其主观幸福感之间起着调节作用,对其进一步分析以明确教师支持在二者中的具体调节机制。由于父母支持的调节作用不显著,因此本文只对教师支持的调节作用进行分析。此时控制学生性别、ESCS、父母支持,而教师支持和校园欺凌则各取正负一个标准差(即M±1.0×SD),从而形成4个主观幸福感的估计值,其结果如图2所示。由图2可知,在较轻的校园欺凌程度下(M?1.0×SD),学生获得更多教师支持(M+1.0×SD)的主观幸福感比获得更少教师支持(M?1.0×SD)时高0.333个单位;而在较重的校园欺凌程度下(M+1.0×SD),学生获得更多教师支持比获得更少教师支持时的主观幸福感高0.223个单位,且此时的主观幸福感值均为负数。

综上可知,当学生遭受的校园欺凌伤害程度较轻且获得较多的教师支持时,其主观幸福感仍可以保持在较高的水平;而当学生遭受的校园欺凌伤害程度较重时,即使学生获得较多的教师支持,其主观幸福感水平也相对较低。由此说明,教师支持在学生欺凌伤害较轻时所起的缓冲作用效果更好,而当学生欺凌伤害程度较重时,教师支持的缓冲作用效果稍差。

四、讨论

作为全球教育治理难题,校园欺凌给青少年的健康成长带来了极大的负面影响,并引发了一定的社会焦虑。因此,各国教育政策制定者都在积极探索各种防治策略。研究者通过探究校园欺凌的本质和诱因,以期为降低校园欺凌的发生率和负面影响提供参考。“家长和教师是学生赖以寻求支持和帮助以抵御校园欺凌侵害的重要他人。”[19]本研究对教师和父母这两类重要的支持在校园欺凌和学生主观幸福感之间所起的作用进行了实证分析,所得结果加深了对校园欺凌相关问题的认识。

本研究发现学生遭受的校园欺凌程度对其主观幸福感具有显著的负向影响,而来自教师和父母的支持有利于提升学生的主观幸福感。一方面,认知行为理论指出个体认知会影响个体的情绪感受和行为。当学生遭受校园欺凌时,可能产生不良的自我认知,如认为自己不受待见、没有价值、没有朋友等,容易引发自我认同危机,形成较低的自尊水平,产生无意义感和无助感,从而降低主觀幸福感。自尊是青少年幸福感的重要来源,适当的教师支持和父母支持有利于提升学生的积极自我认知,减少自我贬低,提升自尊水平,进而提升主观幸福感。另一方面,“社会支持的主效应模型认为,社会支持对个体的适应状况有普遍的增益作用,获得的社会支持越多,个体的适应状况就越好”[20]。本研究的结果一定程度上印证了这个理论,教师支持和父母支持有利于学生适应校园生活,帮助学生和教师、同学建立良好的关系,这种对学校生活的良好适应,能有效缓解受欺凌者的困境,并使其避免遭受更多的欺凌,从而提升幸福感。

基于调节效应的分析结果发现,社会支持中的父母支持在校园欺凌和学生主观幸福感之间的调节作用不显著,这意味着当学生遭受校园欺凌时,父母给予的支持对子女主观幸福感的提升效果不明显,已有研究也发现家人单方面的支持无法帮助受欺凌青少年应对心理健康问题[21]。本研究还发现,社会支持中的教师支持在校园欺凌和学生主观幸福感之间起着显著的调节作用,这意味着当学生遭受校园欺凌时,教师支持可以在一定程度上缓解校园欺凌对学生主观幸福感的负面影响。可见,教师支持是缓冲学生遭受校园欺凌所带来的负面影响的更为重要的应对机制,这种应对机制可以帮助个体管理其不良情绪和认知。压力缓和理论也指出社会支持是学生生活中的缓和因素,当处于压力情境中的学生获得高水平的社会支持时,可以为其所遭遇的负面结果提供缓冲作用。针对本研究发现的父母支持调节作用不显著而教师支持调节作用显著的情况,其原因可能是中学阶段的学生大部分时间身处校园,与教师的接触和交流比父母多,教师能第一时间了解学生遭受的欺凌伤害,也能给予及时的支持和帮助,而学生也可能因为教师的师者身份,更愿意接受教师所提供的帮助。另外,部分学生因为不敢告知父母在校园中遭受了欺凌,所以很多父母无法及时提供帮助,导致父母支持作用不显著。

五、干预启示

本研究发现教师支持在消解校园欺凌的负面影响、提升学生的主观幸福感方面具有更加突出的作用,因此有必要进一步采取措施以发挥教师防治校园欺凌、提升学生主观幸福感的关键作用。一是加强法律法规建设,明确教师在防治校园欺凌中的权责。相关法律法规应充分赋予教师教育惩戒權,明确教师在处理校园欺凌中的行为规范,为教师主动介入校园欺凌提供法律保障,免除教师的后顾之忧。同时,应将防治校园欺凌纳入教师工作考核的内容标准,切实督促教师承担起相应的职责。二是加强教育引导,提高教师防治校园欺凌的能力。首先,教师需要进行专门学习,要树立防治校园欺凌的意识,能根据获得的信息准确预判和识别校园欺凌行为,采取适当方式及时制止校园欺凌的发生或恶化,采用有效的方式教导校园欺凌实施者,并对遭受校园欺凌的学生进行心理干预。其次,建立良好师生关系,为防范校园欺凌构筑软屏障。尊重和爱护每一个学生,既要关心学生的学业成绩,也要关心学生的身心健康,增强学生对教师的信任。最后,加强指导学生防范校园欺凌。不仅要教导学生识别校园欺凌行为,也应鼓励学生将看到或经历过的校园欺凌事件勇敢地表达出来,从而实现“早发现、早处理”。三是加强家校协作,提升教师防治校园欺凌的效果。教师和家长应加强沟通和联系,及时告知家长学生遭受校园欺凌的情况,教师要引导家长理性看待校园欺凌现象,帮助家长分析原因,为家庭干预提供建议。

总之,本研究表明教师支持和父母支持都是影响学生主观幸福感的积极因素,而校园欺凌是消极因素。同时,教师支持发挥着缓解校园欺凌对学生主观幸福感消极影响的作用,而且这种作用在学生遭受校园欺凌伤害越轻时越显著。因此,应着力发挥好教师在防治校园欺凌、提升学生主观幸福感中的重要作用,遵循“早发现、早处理”的原则,尽早遏制校园欺凌的发生,呵护学生健康幸福成长。

【参考文献】

[1]任海涛.“校园欺凌”的概念界定及其法律责任[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(2):47.

[2]HAN Ziqiang,ZHANG Guirong,ZHANG Haibo.School bullying in urban China:prevalence and correlation with school clima[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2017,14(10):1116.

[3]黄亮,赵德成.家庭社会经济文化地位与学生遭受校园欺凌关系的实证研究:家长支持和教师支持的中介作用[J].教育科学,2018,34(1):7.

[4]吴旻,孟新雨,周欣然.农村小学寄宿生校园欺凌与主观幸福感:有调节的中介模型[J].中国临床心理学杂志,2022,30(2):393.

[5]丁新华,王极盛.青少年主观幸福感研究述评[J].心理科学进展,2004(1):59.

[6]SAVAHL S,MONTSERRAT C,CASAS F,et al.Children's experiences of bullying victimization and the influence on their subjective well-being:a multinational comparison[J].Child development,2019,90(2):414-431.

[7]NAVARRO R,RUIZ-OLIVA R,LARRANAGA E,et al.The impact of cyberbullying and social bullying on optimism,global and school-Related happiness and life satisfaction among 10-12-year-old school children[J].Applied research in quality of life,2015,10(1):15-36.

[8]魏重政,刘文利.性少数学生心理健康与遭受校园欺凌之间关系研究[J].中国临床心理学杂志.2015,23(4):701-705.

[9]VARELA J,ZIMMERMAN M,RYAN A M,et al.Life satisfaction,school satisfaction,and school violence:a mediation analysis for chilean adolescent victims and perpetrators[J].Child indicators research,2018,11(2):487-505.

[10]SULDO S M,FRIEDRICH A A,WHITE T,et al.Teacher support and adolescents' subjective well-being:a mixed-methods investigation[J].School psychology review,2009,38(1):67-85.

[11]賈绪计,白佳蕊,林琳,等.歧视知觉与流动儿童生活满意度的关系:公正世界信念和教师支持的作用[J].北京师范大学学报(社会科学版),2020(6):33.

[12]陈子循,王晖,冯映雪,等.同伴侵害对留守青少年主观幸福感的影响:自尊和社会支持的作用[J].心理发展与教育,2020,36(5):611.

[13]同[5]63.

[14]田玮宜,徐健捷,吕广林,等.父母自尊与青少年主观幸福感间的关系:亲子信任与青少年自尊的链式中介作用[J].心理发展与教育,2022,38(3):334.

[15]ALCANTARA S,GONZALEZ M,MONTSERRAT C,et al.Peer violence in the school environment and its relationship with subjective well-being and perceived social support among children and adolescents in northeastern brazil[J].Journal of happiness studies,2017,18(5):1507-1532.

[16]MISCHEL J,KITSANTAS A.Middle school students' perceptions of school climate,bullying prevalence,and social support and coping[J].Social psychology of education,2020,23(3):51-72.

[17]DAVIDSON BECKER L M,DEMARAY M K.Social support as a moderator between victimization and internalizing-externalizing distress from bullying[J].School psychology review,2007,36(3):383-405.

[18]LIU Xiaoqun,CHEN Gui,HU Peng,et al.Does perceived social support mediate or moderate the relationship between victimisation and suicidal ideation among chinese adolescents?[J].Journal of psychologists and counsellors in schools,2016,1(1):1-14.

[19]同[3]8.

[20]范兴华,方晓义,刘杨,等.流动儿童歧视知觉与社会文化适应:社会支持和社会认同的作用[J].心理学报,2012,44(5):649.

[21]ROTHON C,HEAD J,KLINEBERG E,et al.Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? a prospective study on th effects of bullying on the academic achievement and mental health of adolescents at secondary schools in east london[J].Journal of adolescence,2011,34(3):579-588.