微柱凝胶抗球蛋白法、凝聚胺法与固相凝集法检测在临床输血中的应用价值

2023-11-23邓志兰梁爱芬

邓志兰,梁爱芬

(东莞康华医院输血科,广东 东莞 523000)

输血指的是血液经静注方式输入到患者体内的治疗方式,主要包含红细胞输注、血浆输注及血小板输注等,能补充血容量,提升携氧能力和血浆蛋白,改善循环和凝血功能[1]。对于各类危重疾病患者,输血治疗属于临床比较常用的一类急救治疗技术,但不同血型抗原和抗体之间的匹配性能直接影响患者治疗,因此,输血前对患者开展血型鉴定和抗体测定是确保其输血安全的关键措施,也是防止输血后不良反应的基础条件[2]。人类的血型复杂多样,红细胞中的血型抗原类型较多,但通常的血型测定只是检测ABO 及Rh 血型系统中D 抗原,对血小板抗体等不能开展有效测定[3]。目前临床常见免疫抗体筛查技术包含微柱凝胶抗球蛋白法(MGCT)、凝聚胺法及固相凝集法等。据有关研究显示[4-6],MGCT、凝聚胺法及固相凝集法这三种方法均有着操作简单、迅速、重复性佳、敏感度及特异度高等优点,但有关三种方法在输血中的应用价值研究较少。基于此,本研究将固相凝集法用于血小板抗体测定,将MGCT 及凝聚胺法用于交叉配血试验,分析3 种方法在临床输血中的应用价值,旨在为临床选择输血期间有关检测监测方法提供参考依据,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料选取2022 年9 月至12 月在东莞康华医院进行输血治疗的2 071 例患者。其中,男性1 189 例,女性882 例;年龄12~70 岁,平均年龄(40.35±8.62)岁。本研究经东莞康华医院医学伦理委员会批准,同时患者已签署知情同意书。纳入标准:均符合输血治疗的指征。排除标准:①存在输血有关禁忌证者;②血液系统疾病者;③存在认知障碍、重度心理或精神疾病者。

1.2 测定方法

1.2.1 血小板抗体测定 血小板输注无效的106 例患者进行谱细胞法检测血小板抗体,并以此结果作为金标准。固相凝集法测定其血小板抗体,具体操作步骤如下:收集空腹状态的血液样本3 mL 放入抗凝试管内,以3 000 r/min开展5 min 离心处理,后选择上清液待测,对于未能及时测定的标本需放在-20 ℃环境中。将血小板抗体有关筛检细胞放在反应孔的底部位置(选择离心固定方法),将受血者的血清加入同时放入血小板抗体(上海血液生物医药有限公司,批号:苏械注准20192400533),开展离心处理,后对检测结果进行评定。结果评定:阳性结果是红细胞平铺于反应孔的底部表面或者红细胞仅结合至部分孔底;阴性结果是红细胞于反应孔底部的中央位置产生红细胞聚集。对于血小板抗体阳性者,需要进一步开展谱细胞检测并以谱细胞检测结果为金标准。

1.2.2 交叉配血方法 ①MGCT。选择按照规定保存好的Coombs 配血卡,先放入专用的离心机(长沙湘智离心机仪器有限公司,型号:TD5B)内开展15 min 离心处理,后进行编号,在主侧中加入25 μL 的受血者血清,50 μL 供血者0.8%~1.0%的红细胞悬液,在次侧中加入受血者0.8%~1.0%的红细胞悬液及供血者血清50 μL,放入到37 ℃的孵育箱内15 min,以1 000 r/min 离心2 min、以1 500 r/min 离心3 min,后经肉眼方法观察最终结果。将主侧管与次侧管红细胞均匀沉到孔底评定成阴性,悬浮在微柱凝胶表面即为阳性。②凝聚胺法。于主侧管加进受血者的血清2 滴及供血者的红细胞悬液1 滴,在次侧管加进献血者的血清2 滴及受血者的红细胞悬液1 滴。在各管内依次加进低离子介质液0.65 mL,充分混匀,在室温内进行1 min 静置。各管中依次加进凝聚胺液2 滴,充分混匀,以3 500 r/min 进行10 s 离心处理,将上清液弃去,轻轻摇动试管,注意观察是否存在凝集,若不存在凝集,则需重新开展操作。最后加入悬浮液2 滴加入管底,轻轻摇动,观察试管内凝集有无散开,若散开则代表配血结果相合,相反则代表配血结果不合。

1.3 观察指标①观察固相凝集法和谱细胞检测在血小板抗体测定中的阳性符合率,阳性符合率=固相凝集法检测显示为血小板抗体阳性的例数/谱细胞法检测显示为血小板抗体阳性的例数×100%;②通过MGCT 及凝聚胺法开展配血,观察两种方法交叉配血试验不合的检出情况,并提出相应的解决方法。

1.4 统计学分析经SPSS 23.0 统计学软件处理数据,计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验;计量资料以()代表,行t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 血小板抗体检测结果血小板输注无效的106 例患者通过谱细胞法测定血小板抗体显示阳性30 例,阴性76例;固相凝集法结果显示阳性29 例,阴性77 例,阳性符合率为96.67%(29/30)。

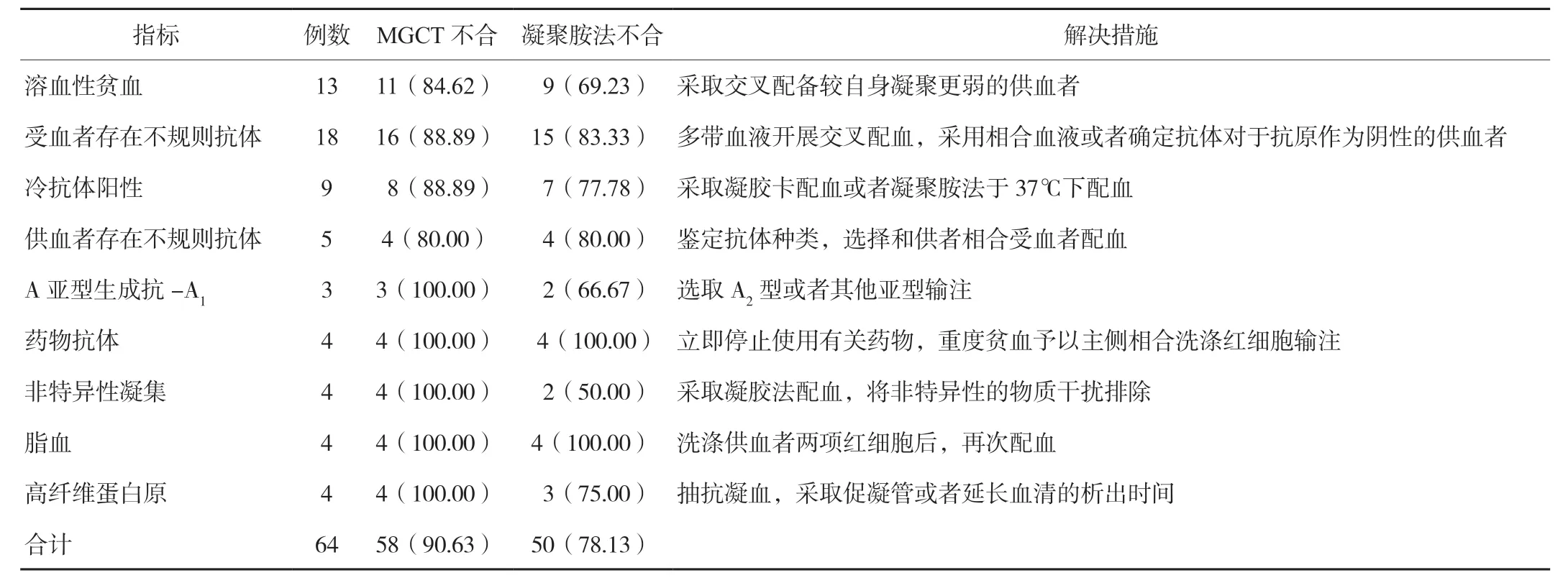

2.2 MGCT 和凝聚胺法的配血情况和解决措施2 017例受血者开展交叉配血试验显示64 例存在交叉配血试验不合的情况,包含溶血性贫血13 例,受血者存在不规则抗体18 例,冷抗体阳性9 例,供血者存在不规则抗体5 例,A 亚型生成抗-A13 例,药物抗体4 例,非特异性凝集4 例,脂血4 例,高纤维蛋白原4 例;MGCT 显示58 例存在交叉配血试验不合的情况,符合率为90.63%,包含溶血性贫血11 例(84.62%),受血者存在不规则抗体16 例(88.89%),冷抗体阳性8 例(88.89%),供血者存在不规则抗体4 例(80.00%),A 亚型生成抗-A13例(100.00%),药物抗体4 例(100.00%),非特异性凝集4 例(100.00%),脂血4 例(100.00%),高纤维蛋白原4 例(100.00%);凝聚胺法显示50 例存在交叉配血试验不合的情况,符合率为78.13%,包含溶血性贫血9例(69.23%),受血者存在不规则抗体15 例(83.33%),冷抗体阳性7 例(77.78%),供血者存在不规则抗体4 例(80.00%),A 亚型生成抗-A12 例(66.67%),药物抗体4例(100.00%),非特异性凝集2 例(50.00%),脂血4 例(100.00%),高纤维蛋白原3 例(75.00%),见表1。

表1 MGCT 和凝聚胺法的配血情况和解决措施

3 讨论

输血治疗属于临床一类重要的抢救与治疗措施,正常人血量在体重中占比为7%~8%。人体的失血量≤10%时,机体内的血液系统能自我恢复,当机体的失血量>20%时,机体的代偿功能无法维持在正常血压水平,会引起机体内部的血液循环障碍,这时就须开展输血治疗[7-8]。输血期间的安全性始终是临床关注的一个热点话题,主要目的是避免给受血者输注不匹配的血液,进而导致严重输血反应[9]。

多数正常患者能观察到抗血小板抗体,血小板抗体测定多针对的是免疫性血小板减少紫癜者,对于免疫性血小板减少紫癜具备一定诊断价值,且血小板测定能防止非溶血性发热有关输血不良反应[10]。固相凝集法属于血小板抗体一项常见检测技术,血小板悬液通过离心洗涤后能于微孔板反应孔的底部表面产生血小板单层,加入适当的血液样本进行孵育,当血液内包含血小板抗体时,能和血小板单层相结合,评定呈阳性[11]。本次研究发现:血小板输注无效的106 例患者通过谱细胞法测定血小板抗体显示阳性30 例,阴性76 例;固相凝集法结果显示阳性29 例,阴性77 例,阳性符合率为96.67%,提示固相凝集法在测定血小板抗体中的诊断准确度较高。但需注意的是,固相凝集法的操作步骤比较复杂,指示细胞有效期短,通过肉眼评定结果存在局限性[12]。MGCT 及凝聚胺法属于交叉配血试验期间的两种常用方法,其中MGC 是经生物血凝胶过滤技术,于充满凝胶微株腔内,已经包含抗人球抗体,后加进红细胞及血清。若血清内包含该红细胞的特异抗体,则会产生红细胞有关免疫复合物,在离心力的作用下,这种复合物不会经过凝胶间隙浮在凝胶表面或者悬浮在凝胶中;若血清内不存在特异抗体,则无法产生红细胞有关免疫复合物,在离心力作用下,分散红细胞能经凝胶间隙沉到微株腔的尖底部[13]。凝聚胺法的配血原理为通过低离子溶液使离子强度下降,加快分子运动,使红细胞的静电斥力减弱,红细胞间距缩短,加快红细胞抗原与血清内抗体结合产生非特异凝集,若附加假凝集清除液后非特异凝集散开,但抗原抗体反应生成的特异性凝集依旧存在[14]。因此,能检测到完全或不完全抗体。有研究认为[15],MGCT 较凝聚胺法的灵敏度更高,且结构更加准确;血清操作较为标准化,结果平稳,重复性佳,易掌握,对操作经验要求不高;自动化程度较高,标本使用量较少,能减少操作污染。本次研究发现:2017 例受血者开展交叉配血试验显示64 例存在交叉配血试验不合的情况,MGCT 显示58 例存在交叉配血试验不合的情况,符合率为90.63%;凝聚胺法显示50 例存在交叉配血试验不合的情况,符合率为78.13%。考虑原因是凝聚胺法在检测期间会受到冷凝集及非特异性抗体影响,但MGCT 不会受到这些因素干扰,因此,检测结果更为准确,符合率更高。但MGCT 成本高,耗时较长,应用到临床有局限性。若具备条件,能将上述两种方法联合使用,给临床提供出可靠度更高的诊断依据。

综上所述,固相凝集法应用到临床输血期间血小板抗体检测中和谱细胞检测的符合率较高,MGCT 用于交叉配血试验较凝聚胺法效果更为理想,能更好检出交叉配血试验不合的情况,值得推广应用到临床。但本次研究依旧存在不足的地方,如样本均来自一家医院,且未对各种检查方式的准确度、敏感度和特异度等指标进行分析,获得的结果存在局限性,这些均需在日后研究中加以补充和完善,更进一步论证上述结论,指导临床实践。