韩国的地位焦虑与韩美同盟关系升级悖论

2023-11-17王晓波孙啸尘

王晓波 孙啸尘

自奥巴马政府提出“亚太再平衡”战略以来,东北亚地区再次成为中美两国战略竞争的重点区域。特朗普政府时期,一方面,美国对华开展战略竞争的意愿空前提升;另一方面,不断强化与日韩两国的双边同盟关系。拜登政府上台后,美国从偏重加强美日、美韩双边关系,向推动加强美日韩三边关系转变。2023年8月18日举行的戴维营会谈是美日韩三国领导人首次在国际会议以外的场合单独举行的三方会谈,其意图是谋求建立三边合作的稳固、制度化和长期化机制,推动双边同盟向三边同盟转变,以补齐日韩关系短板,构建东北亚“小多边”准同盟。在美国对华战略竞争的背景下,美日韩这一行径无疑提升了中美两国滑向“新冷战”的风险。新同盟理论认为,“如若同盟成员与同盟对手的经济联系十分紧密,会出现某一盟国与同盟对手收益共损的现象”。(1)戴正、郑先武:《同盟理论的演进过程——兼论其对中国国际关系理念的镜鉴作用》,《广西社会科学》2019年第12期,第75页。逐利是国家行为的根本动力,(2)阎学通:《世界权力的转移:政治领导与战略竞争》,北京:北京大学出版社,2015年,第15页。鉴于中韩巨大的双边贸易规模与密切的经济关系,发展中韩关系对瓦解美国在谋求构筑的“小多边”准同盟中具有重要的意义。

然而,自尹锡悦政府执政以来,韩国对外政策明显从“平衡”转向对“对美追随”。如何理解韩国对美关系的“主动”选择?从历史上看,由于长期内嵌于大国的体系之中,屈辱的历史使韩国形成了独特的民族心理——“恨”,这既是一种对现状不甘的心理和情绪,也是推动追逐“大国梦”的一种动力(简称“韩国梦”)。在“恨”的驱动下,韩民族构建强大国家的意愿是十分明显的。本文在分析韩民族特有“恨”的基础上,基于历史、民族心理等非制度性因素分析,阐释韩国主动推动韩美同盟关系升级的原因,提出韩美同盟升级过程中所产生的“地位焦虑”既是韩国寻求在美国同盟体系中提升自身地位的驱动力,也是制约其关系进一步深化的障碍,从而形成了独特的“同盟关系升级悖论”,并对韩美同盟前景作简要展望,提出几点中国的应对之策。

一、韩美同盟关系升级:历史背景与多重因素

美国根据不同国家对其对外政策的支持程度与友好程度,大体可以分为以同盟条约的法律形式确定的同盟关系与未签订同盟条约但支持美国的对外政策或与美国存在利益契合的伙伴关系。美韩以1953年签订的《美韩共同防御条约》确定了同盟关系。

(一)韩美同盟关系升级的背景

21世纪以来,美国先后陷入了两场反恐战争的泥潭,中俄等国家在此期间经济、军事等方面的实力迅速增长,世界中心从欧洲开始向亚太地区转移。自2010年中国超越日本成为世界第二大经济体后,奥巴马政府开始将美国的战略重心从欧洲-中东地区转向亚太地区。随着中国崛起进程的推进,中美之间实力差距不断缩小,到特朗普政府时期,美国将中俄两国视为其最大的竞争对手,美国大战略也从奥巴马时期重振美国领导地位转向“美国优先”。为维护美国在现行国际体系中的主导地位,美国愈加重视加强同中国周边的盟国关系,以期借助盟友的力量对中国加以遏制。

理论上,同盟有战略协调、安全互助和秩序维持三大功能。(3)刘丰:《秩序主导、内部纷争与美国联盟体系转型》,《外交评论(外交学院学报)》2021年第6期,第23页。冷战后,美国为了维护在国际秩序中的主导地位,更加倚重同盟体系带来的战略协调与秩序维持的功能。其盟国虽然对安全互助的吸引程度降低,但是战略协调功能却从军事协调向外交、经济等领域协调进行拓展。从获得结构性权力的角度来说,与体系内最强大的国家保持同盟关系是最直接、最有效的方式。因此,美国与其盟国都有加强同盟关系的意愿。由于中国周边的美国盟国大多与中国有着巨大的贸易规模和紧密的经济联系,为了能够将美国的战略意愿转化为基础性共识,美国假借“民主”理念,通过打造针对中国的价值观联盟,将意识形态因素更深地融入经贸、技术等方面的对华竞争,以便借助同盟的力量获取对中国的竞争优势。

截至2023年6月,美韩首脑之间除1轮互访、2次书信之外,共同出席G7、G20、北约峰会、东盟峰会等多边会议17次,其间举行了3次双边会晤,(4)董向荣:《美日韩强化同盟关系:动机、表现与前景》,《当代世界》2023年第7期,第46页。多次强调美韩同盟关系的重要性。长期以来,韩国对外战略可以概括为“经中安美”。尹锡悦政府执政以来,韩国在经济上也开始转向美国,执政首年,韩国对美投资就已经接近对华投资的3倍有余。(5)[韩]朴慧润:《韩2022年对外直接投资同比增长0.4%创新高》,https://cn.yna.co.kr/view/ACK20230324003100881?section=search。2022年5月,在美国的推动下,韩国正式加入了北约合作网络防御中心,并以初始会员国的身份加入了美国的“印太经济框架”。2023年3月,韩国以“印太”地区民主国家的代表身份联合主持了第二届“民主峰会”,并邀请了太平洋岛国论坛的18个成员国领导人出席首届韩国-太平洋岛国峰会,并与有关国家建立了全面合作关系。

(二)影响韩美同盟升级的因素

1.影响韩美同盟升级的制度性因素

第一,同盟关系限制韩国的战略选择。朝鲜战争结束后,根据《美韩共同防御条约》的要求,美国拥有在韩国驻军以及指挥韩国军队的权力。虽然金泳三政府在1994年收回了韩军的平时指挥权,但韩国至今尚未收回韩军的战时指挥权。由于军事仍然被美国强有力地把握,为保护本国的国家安全,韩国在对内、对外战略上被美国牢牢限制。在韩美同盟形成之初,韩国成为美国遏制苏联和中国的前线岗哨,但在全球范围内美国并不缺乏这样的前线盟友国家。格伦·斯奈德(Glenn Snyder)指出,在联盟安全困境中,同盟成员面临被抛弃和被牵连的两种恐惧。(6)Glenn Snyder,Alliance Politics,Ithaca:Cornell University Press,1997,p.1.由于美国的国家实力远超韩国,无论是从意愿还是从实力而言,韩美同盟内部地位并不对等。在不对称的同盟中,实力相对较弱国家的被抛弃恐惧更加明显。在中美大国博弈的背景下,由于韩国的经济利益与中国高度绑定,美国发起的、同中国的竞争将明显地影响韩国的经济利益。然而,如果为了经济利益而选择脱离美国同盟会使韩国的国家安全很难得到保障。特别是在朝鲜“事实”拥核对区域乃至全球的和平造成威胁的情况下,(7)王晓波:《“防急”“反停”:朝鲜半岛无核化需推力再聚“合力”》,《延边大学学报》(社会科学版)2020年第1期,第10页。韩国对国家安全的恐惧超越了经济发展受损的恐惧。虽然韩国在韩美同盟内部被抛弃的恐惧超越了被牵连的恐惧,但同时出现了被抛弃与被牵连的联盟安全困境。两国国家实力的相对差距也使得韩国的对外政策内嵌于美国的对外战略中。因此,在美国宣布中国为竞争对手的大背景下,韩国的战略选择空间被极度压缩,只能寻求主动增强同美国的联系。

2.影响韩美同盟升级的非制度性因素

由于战略利益的分歧与美国相对实力的下降,美国的同盟体系已然出现分化的征兆。在此背景下,“民主”价值观成为美国选择维护同盟体系的凝聚剂。对于韩国,单纯的政党更替与制度约束只能从表面解释韩美同盟关系升级的原因,无法从根本上对这一问题进行本质上的解释。“一个国家由于历史原因长期影响而形成的民族心理深刻影响着每一名民族成员。”(9)王希恩:《民族精神的形成和发展》,《世界民族》2003年第4期,第10页。韩国在历史上长期内嵌于朝贡体系之中,深刻影响了韩国对中国的认知。因此,在影响韩美同盟关系升级的非制度性因素分析上,需要考察美国的“民主”价值观是如何影响韩国的决策者与民族心理,进而影响韩美同盟的稳定性和深度。

第一,美国“民主”观念影响韩美同盟关系升级。在美苏博弈的视角下,美国的东北亚政策致力于在朝鲜半岛构建一个稳定的亲美政权,使其成为美国在朝鲜半岛及东北亚地区的“代言人”。朝鲜在苏联的支持下建国,使得美国建立统一的、亲西方的半岛国家构想无法实现,因而转向扶持韩国,导致朝鲜半岛长期分裂。韩国在宪法、教育等方面深刻体现着美国的影响。“1948年韩国宪法确立以三权分立以及总统中心制为主要特征的国家制度”,(10)王菲易:《韩国政治发展中的美国因素》,《当代韩国》2016年第2期,第26页。具有鲜明的美式特色。而在教育上,由于朝鲜战争的爆发,美韩军队的联手使韩国除了在短期内接受了大量的美式装备外,美式的观念、教育、管理制度、文化等一并涌入韩国。在1949年12月31日颁布的《大韩民国教育法》中的第一章第一条中即规定,“教育应使所有国民做人的品格臻于完善,具备自主生活的能力和素质,服务于民主国家的发展,实现人类共同的理想。”(11)[韩]国家法律信息中心:《教育法》,https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=17&tabMenuId=93#undefined。战争背景下形成的具有美式特色的教育体系在战后依然具有影响力。在美式政治框架以及教育体系的双重影响下,韩国民众乃至韩国政党的发展背后也将体现着美国的影响。因此,在美国“民主”思想的影响下,韩美同盟关系升级更多的是在政治、教育上所形成的一种惯性。

第二,“恨”影响韩国对中国的认知。“恨”形成于韩国特殊的历史背景与社会环境中。在历史上,韩国长期处于朝贡体系下,当朝贡体系内的中原王朝处于稳定时,韩国只要承认朝贡关系,其安全通常能得到有效保障,但在中原王朝的分裂与更替时,韩国不仅失去了安全依靠,而且还卷入中原王朝分裂和更替的纠纷中,对本国安全造成了严重的危害。19世纪末期,由于中原政权国力的衰弱,朝贡体系内的保护作用几近消失,朝鲜半岛国家主权被迫由一个国家向另一个国家转移。而保护作用的失效进而促成了韩国对中国的负面认识。这种境况并没有因为第二次世界大战的结束而终结。在美苏冷战的背景下,韩国在美国的意识形态对抗的思想与历史中长期的中韩上下级不对等关系的影响下,已然形成了与中国的对抗意识。在社会背景下,东亚地区受儒家文化影响较深。为了巩固封建统治,儒家文化强调严格的集体观念。这一观念在《孔子》中就有体现,子曰:“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生,孝悌也者,其为人之本与?”这句话强调“个人身份的一部分构成是孝敬父母、顺从兄长和优待君主而决定的”。(12)唐军:《个人主义与集体主义比较维度中的〈论语〉和〈圣经〉》,《江淮论坛》2017年第1期,第168页。韩民族受儒家思想的影响也强调“灭私奉公”,谚语中也有诸如“当村邻关系融洽时,个人就可以和集体一起享用美味”。在集体观念下,韩国社会内部形成了不同阶层,等级的出现导致民众的“疏离感”明显,为“恨”的形成提供了温床。“恨”在韩民族思想中的影响范围极广。在“恨”的影响下,韩国与中国在国家实力上的相对差距使得韩民族极易形成对中国的错误认知。韩国积极参加到美国的东北亚同盟体系升级之中,除了在韩美同盟的要求之下积极转向对华遏制以外,更深层次的原因则是受“恨”的影响,为对抗过去居于下位的历史,争取在新时代成功遏制中国,以消解自身的“恨”。

二、韩美同盟关系升级:地位焦虑与升级悖论

(一)韩国的地位焦虑

卡列维·霍尔斯蒂(Kalevi J. Holsti)认为,决策者的国家观念对国家的角色行为产生决定性影响。“国家角色是国家政策的制定者对适合自己国家身份的总体决定、承诺、原则,以及在连续性的基础上对其国家在国际体系内所发挥作用的总体概括。”(13)Kalevi Holsti,“National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”,International Studies Quarterly,No.3(1970),p.233.在此基础上,根据主客体的差异,角色概念可以进一步细化为角色认知与角色预期。

1.韩国的角色认知

角色认知是指,国家基于本国的物质状况在与其他国家互动的过程中形成的对于本国国家在国际体系中的身份,(14)刘雨辰、杨鲁慧:《国际秩序转型视域下中国的角色转换》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2018年第5期,第229页。在理论上是一种主客观相统一的观念。韩国的实力进步为自我角色认知程度的提高提供了物质基础。不过参与国际互动时能否获得其他国家的认可才是韩国的角色认知是否真正实现转变的可能所在。然而,由于韩国在冷战时期长期处于军政府统治,而非民选政府,往往会影响其他民主国家对韩国角色认知转变的主观认可,因此韩国角色认知的转变大体分为:李承晚至全斗焕政府的追求独立自主性的小国、卢泰愚至卢武铉政府的区域大国以及李明博至今的追求世界影响力的三个阶段。

在韩国建国初期,韩国经济长期依赖美国援助。同样出于阵营对抗的考虑,美国不会对韩国的政治经济发展进程默而识之,但李承晚统治的独裁本质及其对经济增长的相对忽略使美国为韩国设计的民主外壳黯然失色。(15)梁志:《韩国政治经济发展进程中的美国:近10年研究综述》,《当代韩国》2009年第4期,第45页。而与之相对比,朝鲜在苏联的支持下,无论是在经济实力还是在军事能力方面都已经远超韩国。在冷战的背景下,来自朝鲜的“威胁”迫使韩国加强同美国的关系。此后朴正熙政府成功实现了“汉江奇迹”,并且“出于对美国在朝韩冲突中选择‘缓和’的不满,韩国在这一阶段甚至有独立发展核武器的计划”。(16)徐银婷、丁思齐:《核保护伞下的核扩散——以韩国核武器计划为中心的研究》,《当代韩国》2018年第4期,第106页。可见在第一阶段,韩国的角色认知是一个努力追求本国独立自主的、国力水平较低的小国。

作为韩国第一届民选政府,卢泰愚总统广受民众支持。卢泰愚上任时正值20世纪90年代的东欧剧变,韩国开始对美国反共体系进行再审视。在其任期内,韩国首次提出“中等强国”。在冷战结束后,韩国过去的国家安全压力得到了一定程度的缓解。金泳三政府任期内收回了韩军的平时指挥权,加强了在对外政策中的自主性。金大中政府任期内实现了《驻美韩军地位协定》的修改,推动了韩美同盟不对等性的下降。卢武铉政府则在这一基础上提出了建设成为“东北亚均衡者”的目标,提出了“韩国要建设成为东北亚的经济中心国家”,(17)李敦球:《战后朝韩关系与东北亚格局》,北京:新华出版社,2007年,第312-313页。强调韩国作为主权国家与其他国家的平等地位。在这一阶段,韩国随着国家实力的提升已经不再满足于作为一个地区性国家的角色定位,愈发强调自主性。

李明博政府时期,韩国对外政策也发生了诸多变化。其任期内提出了“开放·无核·3 000”的对朝政策,修复了因前任总统而受损的韩美关系;提出了“全球韩国”的战略构想,主张韩国的对外政策要超越朝鲜半岛与亚洲,要做到与韩国国家实力相符的共享外交。朴槿惠政府总体延续了李明博政府的政策偏好,主张推行“东北亚和平合作构想”,在东北亚地区紧密的经济合作与松散的安全合作中寻求平衡,并在全球范围积极发挥中等强国作用。文在寅总统执政时,中美博弈冲突烈度日益加剧,韩国对外战略保持“战略模糊”,最大化实现韩国的国家利益。在中美战略竞争的背景下,由于韩国对外政策自主性的下降,尽管韩国的国家角色依旧延续对具有全球影响力国家的追求上,但角色认同上的变化更大程度体现在对自主性的追求上。

2.韩国的角色预期

由于角色是国家在国际互动中所形成的一种身份,当国家以某种角色参与互动时,其他国家会对这种角色进行考量。考量的结果如果符合该国的地位或者他国对该国的认同,则可以认为该国能够实现角色一致。韩国长期与美国保持着同盟关系,受美国的影响,在美国的全球同盟体系内的韩国角色预期与非美国同盟体系的他国对韩国的角色预期是不同的。

美国建立了遍布全球的同盟体系,美国的同盟体系建立于一致的目标与共同的“民主”价值观之上。而其他非美国同盟体系国家,由于受美国的“民主”价值观影响程度有限,在评价韩国的角色认同时更加偏好于以客观的角度进行比较。

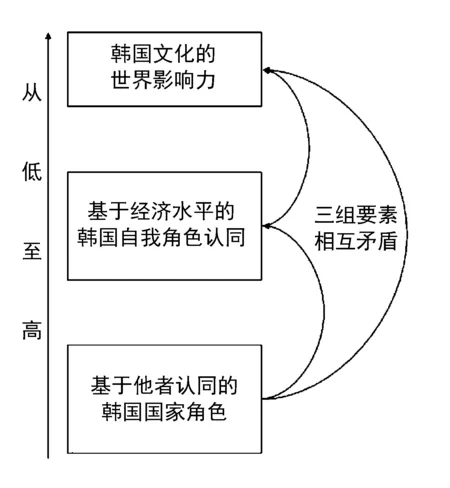

韩国有着雄厚的经济基础与工业能力,2021年韩国GDP总量跻身全球前十,半导体、汽车工业等领域也在全球产业链中占据重要地位。在文化产业方面,韩国电影、歌曲等流行文化在全球范围广泛传播。尽管韩国在综合国力上有着不俗的表现,但是在对外政策上,深受美国的影响,自主性弱。强烈的反差造成韩国决策者(包括总统)对本国国家角色抱有较高预期,但韩国自我角色认知,与他国对韩国角色的期望存在矛盾(详见图1)。因此,其他国家对韩国的角色预期相较于美国同盟体系国家则更为错位。

图1 韩国国家角色认同与预期的三重矛盾图

3.韩国的角色冲突与地位焦虑

一国在特定时期对自身会有不同的角色预期,因此角色冲突往往表现为角色内冲突。“多重预期可能使一个拥有两种规范或价值的国家在逻辑上产生自相矛盾的行为。”(18)袁伟华:《对外政策分析中的角色理论:概念解释机制与中国—东盟关系的案例》,《当代亚太》2013年第1期,第129页。就韩国而言,无论是对“全球韩国”还是“中等强国”的追求,其本质上是一种对权力地位追求的体现方式。在物质能力提升的前提下,他国预期未能调整与转变必然造成角色间冲突。

相比于制度性因素,非制度性因素对韩国角色冲突的形成更具有连贯性。从历史角度观察,韩国长期处于极具等级色彩的朝贡体系之中。李氏朝鲜作为朝鲜半岛最后一个封建王朝,在王朝执政的很长一段时间内依然保持着“事华”的传统。韩国对中国的敌视态度由于清王朝衰弱而导致的对周边朝贡国控制力的下降,使得这种情绪集中爆发。在国际关系史中,韩国加强同美国的联系本质上是为了应对愈发强大的中国。因此,韩国的地位焦虑是指在韩国实力增强的背景下韩国与中国之间仍保持较大的实力差距,基于“恨”为基本推动力,主动利用与中国具有竞争关系一方的情感状态。

(二)地位焦虑影响韩国的同盟升级

1.地位焦虑促进韩国的同盟升级

韩国的地位焦虑突出体现在以下几个方面:

第一,在历史因素影响下形成的对大国的某种“依赖性”恐惧。多山的地理条件使朝鲜半岛在农业时代的强国之路极为艰难,因此,古代朝鲜半岛政权一旦独立建国便会迅速与中原封建王朝建立紧密的联系,以确保本国的正常发展。在朝贡体系内的等级制度观念与儒家文化对民众的深度影响下,韩民族形成“恨”的民族心理,当韩国实力超越中原王朝后才会最终完全释放。在美国的扶持下韩国成为“亚洲四小龙”的喜悦使韩民族的“恨”有一定缓解。然而,当中国逐渐引领区域乃至世界发展步伐时,深刻在韩民族内部的对中国的恐惧又一次被激活。出于这种恐惧,韩国将会采用一切可能的方法遏制中国并发展自身,确保过去的历史不会再度“上演”。因而在这种背景下,相较于同中国加强合作,韩国更加偏好与美国的合作,促成韩国在美国同盟体系之中的升级。

第二,中美双重结构困境下所形成的地位焦虑。韩国的地位焦虑本质上是对过去历史再现的恐惧,发展是消解“恨”或地位焦虑的手段。从贸易角度上看,中国是韩国最为重要的贸易伙伴国。自两国建交以来,“中韩货物贸易额从1992年的50.3亿美元增长到2021年的3 623.5亿美元,年均增速达到15.9%”。(19)刘晓宁、陈晓倩:《中韩经贸合作30年:特征事实、机遇挑战与策略选择》,《国际贸易》2022年第12期,第12页。在中美战略竞争的背景下,韩国面临“选择困境”,一方面紧跟美国步伐遏制中国会使韩国的国家贸易利益受损,陷入“被牵连”的困境;另一方面,如果为了本国的国家贸易利益而寻求同美国的“脱钩”,则会导致国家的安全利益受损,进而陷入“被抛弃”的困境。文在寅政府时期,韩国选择着力于解决“被牵连”困境,通过一定程度上提升本国对外战略的自主性,使其在中美两国间推行“战略模糊”对策。尹锡悦政府则着力于解决“被抛弃”困境,在其就任的一年时间内,其大力修补韩美同盟关系,积极加入美国所组建的小多边组织,总体上从此前的“经中安美”转向“经世安美”的外交战略。

第三,对新国际秩序的未知恐惧所形成的地位焦虑。美国相对实力的下降导致过去的“自由主义国际秩序”号召力有所减弱,而中国国家实力的提高与人类命运共同体下国家间平等关系的吸引力日益提升。韩国在这一过程中需要思考在国际秩序转型期中国家的对外战略演变。对于韩国而言,其对外战略受美国影响程度极深,以受美国所主导的“自由主义国际秩序”的规制参与到国际关系的互动中。一旦美国在中美竞争之中居于劣势,韩国所要应对的是旧有国际秩序崩溃的巨大风险。在新国际秩序下韩国将会处于何种地位,又应以何种身份参与国际关系的互动是不得而知的。因此,相较于加入新国际秩序所遇到的风险,韩国更能够承受加强同美国同盟关系所遇到的风险。这也是韩国意图进一步加深韩美同盟关系的重要原因。

2.地位焦虑阻碍韩国的同盟升级

以韩国的视角观察,地位焦虑是韩国寻求同美国同盟升级的动因,但这种动因同样是阻碍韩国同盟升级的负面因素。

第一,韩国“反事大主义”的历史传统使然。根据前文所述,韩国长期以来处于朝贡体系内,国家地位长期不对等。出于对国家生存的考虑,韩国民众形成了慕强心理。在对外战略上这种慕强心理主要体现在“事大”上。这种心理产生于不对等的畸形关系中,一旦韩国国家实力超过或有超越“事大”之国的可能时,韩国民众所积攒的“恨”将会对原大国爆发。清末朝贡体系随着清朝实力衰弱而分崩离析,此时韩国民众形成了“反事大主义”的心理。1896年7月,徐载弼、李完用等官员成立独立协会,通过建造独立门、独立公园等向其他国家宣传朝鲜脱离中国独立的事实。(20)[韩]历史学会编:《韩国史资料选集》(最近世篇),首尔:一潮阁,1982年,第191页。在“独立”建国以后,这种事大主义并未消失,变成了“美利坚事大主义”。韩国在政治、经济、文化、军事等各方面深受美国影响,积极与美国展开对华遏制行动,都可证明“反中华事大主义”对韩国制定对华战略所产生的影响。然而,“事大主义”与“反事大主义”的客体并不会固定不变,只会因为现今美国的国家实力与其他国家仍有较大差距。在这种不对等下,韩国依然不会停止超越实力强国的尝试。而当韩国在自我认知或物质基础上超越美国时,韩国对美国就会如同历史上对中国所形成的“反中华事大主义”一样形成某种“反美利坚事大主义”,在这样的情况下,韩国不再需要同美国维护良好的同盟关系,而在这基础上的同盟升级自然也会失效。

第二,“被抛弃”与“被牵连”同盟困境困扰。在五年单任制的政府体制下,韩国政府对“被抛弃”与“被牵连”同盟困境的解决重点并不相同。韩国总统的五年单任制使对外政策通常不具有延续性,其中进步派如卢武铉、文在寅以及朴槿惠执政前期的对外政策更加偏好加强对外政策的自主性,追求与角色认知相近的角色预期来实现自身的大国地位。而保守派如李明博、尹锡悦以及朴槿惠执政后期的对外政策上更加偏好于加强韩美同盟关系,着重于解决“被抛弃”困境。在美国同盟体系中的升级更多是具有保守派执政风格的政策产物,如果韩国下任政府由进步派执政,在美国同盟体系的升级中将会有一定程度放缓。

综上所述,在“恨”的影响下,韩国在对外战略的制定中偏好于以提升国家地位,保证角色预期与角色认知的一致性为首要目标。在现今尹锡悦政府时期,韩国着力于加强韩美同盟关系,提升韩国在美国同盟体系中的地位,进而实现韩国的“大国梦”。韩国出于历史以及保守派执政的政府对外政策的偏好原因,选择进一步加深韩美同盟关系,寻求韩国在美国同盟体系中的升级。但韩国国家实力的发展是动态的过程,同样也是出于受“事大主义”与“反事大主义”历史因素的影响,韩国将在成为独立大国或超越美国后转向对现有不平等同盟关系的反抗。在这样的大环境下,韩国的首要目标将从通过各种方式提升国家地位转向保证本国的国家利益。无论是促进或是阻碍韩美同盟升级,均是由于地位焦虑而产生的。地位焦虑在同盟升级中的“一体两面”,也被称为地位焦虑下的同盟升级悖论,而韩美同盟关系将不同程度地受到韩国地位焦虑的影响。

三、韩美同盟升级:未来展望与中国应对

(一)面向未来的韩美同盟

从短期视角来看,韩国的国家实力同中美仍然有很大的差距。基于韩国目前面临的朝鲜半岛安全环境的恶化、对同盟安全的需求和对美“延伸威慑”承诺的重视等,尤其是韩美同盟的核心关系是军事同盟关系,加之韩国国家角色中的角色认知与角色预期在长时间的尺度上也将保持一种不对等性,韩国将会为了实现国家角色要素的对等与大国地位积极寻求与美国的同盟体系的升级。在当前中美战略竞争的背景下,韩国升级同盟关系与安全、经济、产业链重构等,是为了追求大国地位及其对美国的利用,而美国为了遏制中国接纳了韩国对同盟升级的请求。韩美关系虽在特朗普政府时期短暂受损,但从形成以来总体上保持升温趋势。并且由于韩美两国现任领导人对遏制中国这一目标的认同,而2023年恰逢《韩美共同同盟条约》签订70周年,两国同盟关系将可预见地进一步得到强化。

从长期视角来看,在历史、民族心理等非制度性因素的影响下,韩国对独立大国地位的追求是不可阻挡的。韩国的进步派与保守派虽然在对外政策上依然存在分歧,但从总体来看,双方的核心利益将更加一致——实现韩国的“大国梦”。在韩国实力日益提升的前提下,韩国的对外政策将更加偏向进步派执政,即寻求国家独立自主,最大化降低美国的影响,而在这种情况下,美国的东北亚战略未来将有动摇的风险。

除此以外,美国也并未将韩国视作“亲密无间的伙伴”。虽然拜登与尹锡悦在遏制中国这一共同目标上达成了一定的共识。然而,两国在其他领域依然保持着较强的竞争关系。在低政治领域,2021年9月,美国政府以“稳定芯片供应链”的名义要求跨国半导体公司在45天内提交公司的库存、订单与销售账簿。而同年11月,韩国两家半导体生产企业三星电子与SK海力士向美国提交了其芯片销售情况。(21)吕春燕:《拜登强化美韩同盟及对中韩关系影响》,《和平与发展》2022年第3期,第75-76页。此举意在削弱韩国在半导体芯片制造领域的优势地位。而在高政治领域,2021年8月31日,韩国国会通过了驻韩美军防卫费额度上调的议案。根据议案,驻韩美军相比2020年上涨了近13.9%。(22)《韩美正式签署第11份防卫费分担特别协定》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696454392485882820&wfr=spider&for=pc。可见美国对韩国的态度类似于“商业伙伴”,而非在利益上有重要关系的合作对象。本质上,韩国加入同盟升级是为了追求大国地位而对美国进行利用;而美国为了在遏制中国的同时,最大化自身的经济利益也接纳了韩国对同盟升级的请求。在这两种因素的共同影响下,美国的东北亚战略未来将有动摇的风险。

(二)中国的应对之策

自中韩建交以来,双边关系取得了长足发展,中韩之间的战略协作对促进东北亚地区的和平与稳定起到了积极的作用。不过,中韩关系的发展在美国看来却是对美韩关系的一种削弱,也是对美国在国际秩序中主导地位的一种挑战。在中国经济快速发展带来的综合国力不断提升的背景下,如何预阻中韩关系的发展,并将美国开展对华战略竞争的理念转化为美韩同盟的基础共识,成为美国发展对韩关系的重要考量。下文将来探讨中国的应对之策:

1.谨防嵌入“楔子”

长期以来,韩国以一种谨慎的姿态处理与中美之间的关系。冷战结束后,韩国长期以“模糊战略”为指导,以“平衡外交”的方式处理与周边大国的关系,其重要原因是大国关系的平稳。随着美国“重返亚太”,韩国实施“模糊战略”的基础不断被侵蚀,在大国之间迂回的战略空间不断被压缩。

自“重返亚太”口号提出以来,美国为了建立遏制中国的包围圈,对中国周边国家的拉拢不遗余力。美国在韩国加入TPP,阻止韩国加入亚投行方面频频施压,以求分化中韩关系。虽然上述行径并没有达到预期效果,但是在安全方面美国却取得了破坏中韩关系的“突破”。地缘条件的特殊性塑造了韩国的安全战略需求,主要包含四个方面:安全、繁荣、国际地位与朝鲜半岛统一。(23)刘胜湘、蒋家敏:《中美关系视域下的韩国角色论析》,《太平洋学报》2018年第3期,第29页。因为美朝关系始终没有正常化,导致朝鲜半岛复杂的安全状况始终得不到改善,所以即便韩国国力不断提升也不能有效地缓解其面临的安全压力。为此,美国基于韩国面临复杂且严峻的安全环境,借机以“萨德入韩”实现与韩国的安全捆绑。就应对来自朝鲜的威胁而言,“萨德”系统对韩国安全的作用并不明显。不过对于美国而言,“萨德”是美国全球反导系统的重要组成部分,其中俄指向明显。基于此,美国利用韩国与朝鲜剑拔弩张的关系,推动朝鲜半岛紧张局势的升级,进而放大韩国面临的安全威胁,借韩国在安全上的需求,顺势推动具有削弱中俄战略反击力量的“萨德”入韩,实现韩国安全与美国安全的捆绑,将韩国纳入美国与中俄之间的安全矛盾中,最终达到破坏中韩关系的目的。

可见,安全是影响中韩关系发展的重要因素,与其他因素相比,其是影响中韩关系发展最薄弱的一环。在拜登政府不断拉拢韩国加入针对中国的“小多边”的背景下,中国需要积极应对朝鲜半岛安全环境的变化,在维护朝鲜半岛的和平与稳定方面需要与韩国进行战略协调,共同发挥作用,消除韩国的不安全感,进一步为中韩关系的发展提供良好的安全环境。

2.深化两国互信

根据前文分析不难发现,中韩两国一衣带水,两国在经济合作形成伙伴关系的基础上向外辐射对其他领域进行影响。虽然“恨”对韩民族的影响十分深刻,但中国的和平崛起也势不可挡。国家主席习近平同志指出,“中韩关系走稳走实,符合两国和两国人民共同利益,对促进地区和平和发展也是利好。中方愿同韩方一道努力,推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进、不断发展。”(24)《习近平会见韩国总理韩德洙》,http://www.xinhuanet.com/world/2023-09/23/c_1129879676.htm。因此,中韩两国应当寻求进一步构建基于“信任”的沟通机制,打通畅通的常态化沟通渠道,避免因战略误判而形成的错误政策导致双方关系的进一步恶化。同时,中国应在国际媒体上加大对中国维护和平与稳定的宣传力度,占领各个媒体的主要宣传阵地。以“人类命运共同体”理念展示中国的和平立场,从正面视角讲清中国的对外战略,以此拓宽两国的合作渠道,使两国关系得以进一步发展。

3.寻求主动出击

“楔子战略是联盟(超国家行为体)、国家行为体或次国家行为体基于阻止潜在的敌对联盟形成或分化、破坏、瓦解已经形成的敌对联盟的目标,综合运用政治、经济、军事等资源,采取对抗或调适等战略手段来实现这些战略目标的艺术与科学。”(25)凌胜利:《楔子战略与联盟预阻》,《世界经济与政治》2015年第7期,第73页。在韩美同盟中,韩国对美国的依赖主要体现在韩国主动让渡部分国家利益以换取美国的安全担保,而在其他领域,美韩两国仍然为竞争者关系。中国提出的“人类命运共同体”理念尊重每一个独立国家,而美国“自由主义同盟体系”则更加强调“美国第一”的等级性,这与韩国的“屈辱”历史高度相似,出于对悲情历史的回应,韩美同盟并非“铁板”一块。因此,中国可以在确保东北亚区域态势稳定的前提下,通过中韩自由贸易协定(FTA)、“一带一路”等方式进一步发挥中韩两国间贸易的互补关系,增强两国经贸领域的伙伴关系。以中韩经贸伙伴关系寻求弱化韩美同盟关系升级过程中韩国对中国的非善意政策,为我国的发展提供更加稳定的周边战略环境。

在和平与发展仍是当今世界两大主题的前提下,专心做好自己的事,潜心发展壮大自己,这是我们的战略优先项。要抓住主要矛盾,理性、妥善处理中美博弈新变局,防止掉入陷阱。要做好两手准备。一手“防”,防范。画出“红线”,警告美韩不要越线,准确研判形势,及时调整应对方略。二手“化”,化解。尽努力实施分化策略,不让美国人的计划得逞,做好中美两国之间比拼的准备。我们至少在短时间内要力争避免中美、中韩关系继续滑坡、走向战争的可能。

四、结语

自第二次世界大战结束以来,美国在全球范围构建起了具有等级性的同盟体系。韩国基于历史、民族心理等因素的共同影响形成了地位焦虑,它既是韩国主动寻求在美国同盟体系中提升自身地位的驱动力,也是制约韩美同盟关系进一步深化的障碍,从而形成了一种“同盟关系升级悖论”。从短期来看,韩美同盟关系必然升级,进而将导致中国周边外交环境的恶化。对此,我国应当深刻把握韩国寻求美国同盟关系强化的原因与其短暂性的特点,并寻求主动出击停止乃至逆转当今中韩两国关系的恶化。同时,也应注意到韩美同盟关系是有限度的升级,是韩国在东北亚地区的战略选择之一,这为中国应对韩美同盟关系升级提供了有益的参考。中方要巧妙地化解危机,更好地维护东北亚地区的和平与稳定。