我国区域数字文化产业竞争力评价研究

2023-11-16郝挺雷

陈 璐,郝挺雷

(武汉轻工大学,湖北 武汉 430048)

1 引言

数字文化产业是以具有文化创意内涵的产品及服务为核心,并依托于数字技术进行生产、创作、传播与服务的产业[1]。新理念、新技术、新要素、新场景、新战略为区域数字文化产业竞争力的发展提供了新的机遇。2022年3月,《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》强调要推动数字文化产业高质量发展[2]。数字技术的发展加快了文化数字化和数字文化化的探索进程。但新时代数字文化、新业态更新迭代加快,且我国各省的数字文化产业发展状况不尽相同,这对研究和评价区域的数字文化产业竞争力难度更高。

当前国内外学者对数字文化产业竞争力进行了不同角度的研究。迈克尔·波特的钻石理论模型提出,四个关键要素和两个变数决定国家或地区的产业竞争力[3]。O’Connor(2018)[4]、Lerro(2022)[5]等从文化创意产业、版权产业等视角开展了相关研究。国内学者的研究大多集中于数字文化产业的发展方向和策略方面,如陈少峰(2013)认为数字化的平台与传媒日益成为文化产业的核心[6]、韩东林等(2020)从动态关系的角度分析了文化产业和数字技术应用关系[7]。近几年,关于文化产业的评价模型方面的研究也逐渐加深,如沈丽丹等(2020)从文化产业竞争力、构成要素以及文化产业政策三级维度[8],喻蕾(2021)从产业开放、产业共享、产业创新以及产业协调四个维度进行了评价[9]。综上所述,国内外对于文化产业竞争力评价方面的研究目前都取得了较为丰硕的成果,但基于文化产业的新业态变化进行新理论与新评价指标体系的构建与实践应用研究尚有欠缺,并在一定程度上存在理论研究多、指标选取及赋权主观化、数据支撑少、实证研究缺的情况。

2 我国区域数字文化产业竞争力评价指标体系构建

2.1 我国区域数字文化产业竞争力影响因素

结合数字文化产业的新技术、新业态、新要素、新需求和新模式等,基于钻石理论模型首先确定相互作用、共同影响数字文化产业竞争力的影响因素,即数字文化生产要素、数字文化消费需求、文化科技创新能力、数字文化政策四点。

2.1.1 数字文化生产要素

数字文化生产要素由科技人力资源、科技文化资本以及数字文化资源等组成。人才是数字文化产业领域进行创意、创新和创作不可或缺的根本要素,是将数字与文化深度融合的主体。文化资本是数字文化产业发展的基础,人才引育、数字内容产品创意与生产等都需要文化资本的投入与支撑。数字文化资源是数字文化产业发展的资源基础和物质载体,中华优秀传统文化等资源为文化内涵挖掘、文化内容研制推广提供了资源基础和知识支撑。

2.1.2 数字文化消费需求

数字文化产业的数字文化消费需求是促进文化产业对文化产品和服务进行创作、宣传及推广的动力因素之一。数字文化消费为文化市场带来了巨大的活力、潜力、吸引力和持续发展的动力。

2.1.3 文化科技创新能力

文化科技创新能力主要表现为以文化科技为基础的研究、对于文化科技活动的投入以及文化科技成果的产出等方面的能力,其是数字文化产业高质量发展的核心驱动力和支撑要素。

2.1.4 数字文化政策

数字文化政策是产业不断发展的外在环境因素,是产业发展的重要保障。一个地区居民公共文化生活、数字文化产业是否丰富、具有活力和潜力,能够体现出该地区对于文化消费市场培育的重视程度。

2.2 我国区域数字文化产业竞争力评价指标体系

将上文确定的我国区域数字文化产业竞争力影响因素设为一级指标,借鉴国内外相关经典文献并考虑指标的可测量性与数据的可得性,构建的我国区域数字文化产业竞争力评价指标体系含有8个二级指标、11个三级指标(如表1所示)。

表1 我国区域数字文化产业竞争力评价指标体系

3 我国区域数字文化产业竞争力实证分析

3.1 数据来源

选取的评价指标所用数据均来源于《中国文化及相关产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》等。

3.2 数据标准化处理与KMO等检验

首先对数据做标准化处理,为了检验变量是否适合做因子分析,对其进行KMO和Bartlett球形度检验,得到KMO值为0.763,Bartlett球形度检验Sig.为0,小于5%的显著性水平。

3.3 公因子提取与因子旋转

选择主成分分析法提取公因子,计算可得前三位主成分的方差贡献率分别为52.32%、22.28%和16.39%。这3个因子特征值都大于1且累计方差贡献率为90.99%,然后进行因子旋转,按照公因子特征根大于1,且累计方差贡献率大于80%的原则,前3个因子可代替原始的11个变量对数字文化产业竞争力进行评价。计算得到旋转后的因子载荷矩阵(如表2所示)。

表2 旋转后的因子载荷矩阵

由旋转后的因子载荷矩阵可知,第一个公因子在X1、X2、X7、X8、X9、X10、X11的7个指标上载荷较高,可将第一个公因子作为数字技术实力因子,贡献率为52.32%;第二个因子在X5、X6、X12的3个指标上载荷比较高,可将第二个公因子归为数字文化消费因子,贡献率为22.28%;第三个因子在 X3、X4的2个指标上载荷比较高,可视为文化资源要素因子,贡献率为16.39%。

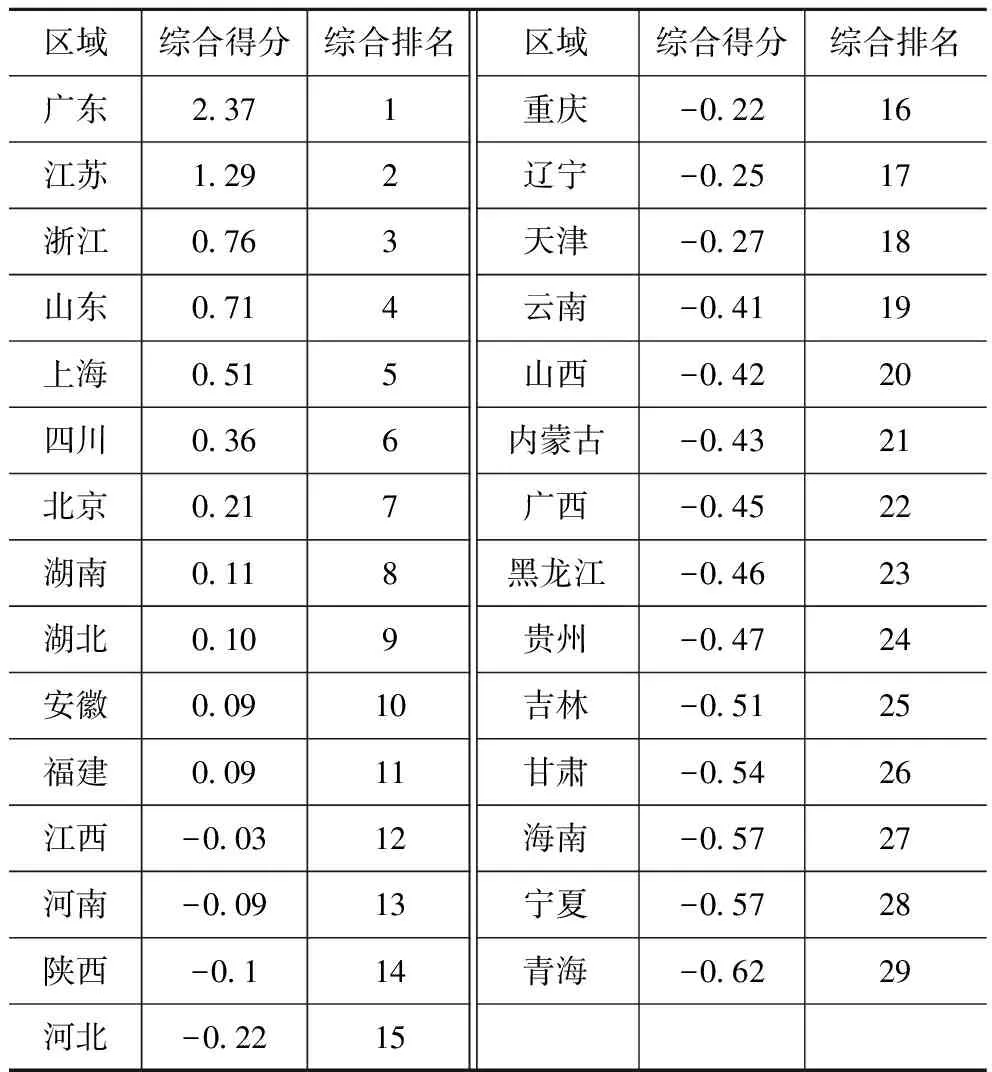

3.4 因子得分与排名

评价模型因子分析最终体现在各因子在各个省的数字文化产业竞争力的因子得分上。使用回归算法进行计算可以得到具体因子得分及排名(如表3所示)。因子综合得分具体如式(1)所示。结果显示,广东省竞争力最强,其多项指标都居于全国第一,数字与文化产业深度融合优势较大。江苏、浙江、山东、上海等综合指标都在全国位于较靠前的位置,如江苏的消费需求、市场规模等指标都与广东接近,浙江的生产要素和消费需求要素支撑较好。四川、北京、湖南、湖北、安徽、福建等数字文化产业的优势支撑要素较为分散,其中北京市是服务业强市,所以北京市的规模以上文化制造业企业R&D相关指标相对于广东等制造业强省有些偏弱。剩余的各省市个别因子也名列前茅,具有一定的特色优势与后发潜力。

表3 我国区域数字文化产业竞争力因子得分与排名

F=(0.5232F1+0.2228F2+0.1639F3)/0.9099

(1)

按表3中的数字文化产业竞争力的综合得分将各个省份性质相近的归为一类,能够将我国的区域数字文化产业竞争力划分为四大类。

第一类是强竞争力类,主要是广东省,广东省是我国的经济发展强省,它的数字文化产业竞争力强且实力雄厚,如广东的文化产业专利授权数量、文化产业的相关指标都居于全国第一,数字与文化产业深度融合发展优势较大;第二类是较强竞争力类,包括江苏、浙江、山东、上海这4个省市,这类省市的综合指标都在全国较靠前的位置。例如江苏的数字文化产业的消费需求等指标都与广东较为接近,浙江的数字文化生产要素和数字文化消费需求要素支撑较好;第三类为一般竞争力类,包括四川、北京、湖南、湖北、安徽、福建这6个省市,这类地区数字文化产业竞争力排名中等偏高较靠前,其文化产业的优势支撑要素较为分散。北京市是服务业强市,所以北京市的规模以上文化制造业企业R&D人员折合全时当量、规模以上文化制造业企业新产品销售收入等指标相对于广东等制造业强省有些偏弱;第四类为较弱竞争力类,包括江西、河南、陕西、河北、重庆、辽宁、天津、云南、山西、内蒙古、广西、黑龙江、贵州、吉林、甘肃、海南、宁夏、青海等省市,为剩余的各省市,这些区域整体经济实力一般,数字文化产业的优势因子不够集中。但个别区域的某个因子也能名列前茅,具有较强能力,如辽宁省的博物馆文物藏品在全国排名较靠前,内蒙古的规模以上文化制造业企业R&D人员折合全时当量,说明这些区域的数字文化产业竞争力具有一定的特色优势与后发潜力。

4 结论与建议

4.1 结论

通过构建我国数字文化产业竞争力的评价指标体系,并实证得到以下结论。

第一,数字技术实力占据数字文化产业竞争力的主导地位,从评价指标层面看,规模以上文化制造业企业R&D人员折合全时当量、规模以上文化制造业企业R&D经费内部支出、规模以上文化制造业企业新产品销售收入、(固定)互联网宽带接入用户、文化及相关产业专利授权总数、规模以上文化制造业企业新产品开发经费支出、高技术产业营业收入七个指标对数字文化产业竞争力影响较强、较显著。

第二,各省级区域呈现出不均衡的数字文化产业发展格局,从数字文化产业竞争力的指标体系评价结果可知,广东省在竞争力的各指标上都较为突出,江苏、浙江、山东、上海、四川、北京、湖南、湖北、安徽、福建等省市在各指标的表现都趋于平缓。

第三,由三个公因子的贡献率可知,数字技术实力因子的贡献率为52.32%,这说明技术要素对我国文化产业的影响大于资源要素,因此目前我国技术型文化产业居多,而文化型的产业发展尚有不足。

4.2 建议

4.2.1 提升区域数字技术实力,赋能文化产业数字化转型与升级

实证结果表明,数字技术实力因子的贡献率为52.32%,其占据数字文化产业竞争力的主导地位,因此,应当重视区域数字技术实力的稳步提升,从多维度出发,以数字技术相关成果驱动我国区域数字文化产业发展。一方面,从政府角度出发:一是充分发挥政府服务监管职能,进一步完善科技创新体制机制,为我国数字技术进步提供完善的政策保障;二是加大对数字文化产业关键技术攻关与应用的引导力度与政策扶持强度;三是加强区域数字基础设施建设,为区域数字文化产业的发展提供技术支撑、平台保障。另一方面,从行业与企业角度来看:一是重视数字技术实力的巩固与提升,发挥数字科技创新的主体活力,各市场主体和科研院所积极进行数字化技术成果的推广以及应用;二是强化企业科创的主体地位和主体作用,加大数字文化产业创新要素投资力度,提升数字文化产品和服务的智能化、网络化和知识化水平。

4.2.2 发挥区域发展特色优势,推进我国数字文化产业统筹协调

数字文化产业竞争力在我国各区域之间存在着较为明显的差异,且各省级区域发展不均衡。通过分析可知,较弱竞争力的区域大部分是中西部地区和东北地区,这些省市的科技、经济、教育等实力相对偏弱。因此,加强我国各区域之间的合作共赢。一是加快建设和融入全国统一大市场,逐步消除数字文化产业市场壁垒和时空发展限制,实现经济协调发展和共同进步;二是对于强竞争力的省市来说,应对标国际数字文化产业领先国家和地区,坚持强者更强原则,实现资金、人才等要素的聚合;三是就较强竞争力的省市而言,应加强区域数字文化产业相关技术的研发应用、引进吸收与创新升级,扬长避短,放大自身优势,实现产业发展倍优增效;四是一般竞争力的各省市可以因地制宜,发挥数字文化产业竞争力的比较优势,进一步缩小各省市之间的数字文化产业竞争力差距。

4.2.3 打造区域特色文化内涵产品,深化文化资源的挖掘与利用

习近平总书记在不同场合多次强调“要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范[10]”。文化型产业中文化要素处于核心位置,各区域可挖掘、打造和利用地方文化特色,发挥人文历史和文化资源在文化型产业建设中的基础作用,高质量发展文化型数字文化产业。一是加强数字文化内容的文艺作品和文化产品创意、创作、创新方面的引导,打造数字科技、文化创意、文化传播等各领域的众创空间和创意集聚区,吸引社会公众积极参与中华优秀传统文化在数字文化产品中的众创和众筹;二是各区域数字文化企业注重挖掘地方特色的民间文化资源,为数字文化产品提供丰富素材,应用数字技术对地方传统文物、非物质文化遗产资源等文化内容进行全新阐释和演绎,在传统的讲故事之中融入动画、影视、虚拟现实等多种沉浸式互动展示方式,使讲述内容可视化、形象化,便于消费者接受、理解与感知,从而形成具有中国特色和文化内涵的数字文化产品和服务。