循环应力损伤对煤体冲击倾向性影响研究

2023-11-10杨永亮任建慧李宣良杜涛涛

杨永亮, 任建慧, 李宣良, 杜涛涛

(1. 国能神东煤炭集团有限责任公司 布尔台煤矿,内蒙古 鄂尔多斯 017209;2. 中煤科工开采研究院有限公司,北京 100013)

0 引言

随着我国采煤设备与工艺水平等方面的稳步提升及矿井智能化建设的持续推进[1],煤矿地下采掘诱发的围岩扰动变得愈发剧烈,由于我国对煤炭资源的需求量仍处于高位,这使得浅部埋藏的煤炭资源储量呈逐年递减状态,因此,我国煤炭资源开采逐步朝着深部埋藏迈进。深部地下环境具有高应力、高温度、高渗透压力及强开采扰动的新特征[2],随着埋深的增加,采掘活动所孕育的冲击地压灾害被广泛关注。冲击地压通常是指由于地下硐室开挖或矿体开采而诱发的强烈围岩动力学灾害,主要表现为围岩体突然崩出、空间围岩大变形等,严重时会出现气浪或巨响[3],这将给地下煤炭资源采掘过程带来巨大安全隐患。

在地下煤体开采过程中,受煤岩多重开挖影响,煤体反复受到多次循环应力扰动的影响,在循环应力损伤作用下,煤岩力学特性发生劣化,王天佐等[4]研究了不同循环加卸载路径下红砂岩力学性能损伤演化规律;Ding Z W等[5]研究了循环加卸载下煤的力学特性及能量劣化特征。以上研究表明循环应力作用对煤岩体力学性能存在显著影响,进而有可能影响到地下围岩冲击地压显现规律。因此,探明循环应力作用后的煤体动力学行为特征有助于探明煤矿冲击地压形成机理。在实验室研究方面,一般采用分离式霍普金森冲击压杆(Split Hopkinson Pressure Bars,SHPB)来研究煤岩体的动态力学性质[6]。王登科等[7]通过SHPB系统对煤试件进行不同冲击载荷下动力学试验,初步探明了不同应变率下的煤体冲击损伤破坏规律。杨科等[8]通过SHPB系统进行不同类型煤岩组合体的动力学试验,结果表明不同类型煤岩体组合形式将会影响其动力学破坏形式。Yin Zhiqiang等[9]改进了SHPB实验系统,研究了不同静水压力作用下煤体的冲击力学特性。朱要亮等[10]建立了高温处理后岩石动态损伤本构模型。刘军忠等[11]研究了不同围压条件下岩石冲击载荷作用下的损伤规律。同时,研究表明煤体是否具有冲击倾向性是冲击地压能否发生(即煤体动力学是否显现)的前提[12],煤体冲击倾向性越大,其动力学显现的概率及强度也越大。上述对煤岩体动力学行为特征的研究仅考虑了温度、围压等原始地质作用影响,并未考虑地下煤炭开采过程中产生的循环应力作用对煤体动力学特性的影响,且对煤体动力学显现特征的判定是以煤体冲击倾向性指标为基本依据,而循环应力损伤作用对煤体冲击倾向性及其动力学特性的影响还未进行过深入研究。

针对上述问题,对煤样开展了循环应力损伤试验,分析了恒上下限及变上限2种循环应力损伤条件下煤体冲击倾向性变化特征,同时通过SHPB试验系统对以上损伤后煤体样本进行动力学试验研究,并对受冲击载荷后煤体破碎程度进行分析,旨在探明循环应力作用对煤体动力学特性的影响。

1 试验概况

1.1 样本制备

本文所研究的目标煤体取自内蒙古自治区南部布尔台煤矿426 m埋深位置。原始煤样自井下获取后,第一时间将其用聚氯乙烯薄膜包裹密封,并立即送往实验室进行加工,将煤样按照国际岩石力学学会(International Society for Rock Mechanics,ISRM)标准制备成直径为50 mm、高度为100 mm的圆柱体试件,以开展后续静力学测试,同时制备直径为50 mm、高度为50 mm的圆柱体试件,以开展后续动力学测试;以上制备的煤试件的长度误差均小于1.50 mm,上下两端面抛光后的不均匀度均在0.05 mm以内。端面垂直于对称轴,最大偏差小于0.25°。为尽量减少试样不均匀性对实验结果的影响,每种煤试件取心方向保持一致,且选取密度与纵波传播速度差异不大的试件。

1.2 试验设备

本文采用SAS-2000型岩石力学试验系统(图1)对ϕ50 mm×100 mm煤试件实施恒上下限循环加卸载试验及变上限应力循环加卸载试验。该试验设备可施加的最大轴向载荷达2 000 kN,试验机采用电液刚性伺服控制试验系统,加载架刚度达5.5×106N/mm,位移加载速率可调控为0.000 1~1 mm/s,载荷加载速率可调控为0.005~1 kN/s ,通过光纤光栅监测系统测量记录煤试件受加载过程中的变形量。此外,通过PCI-2型声发射监测系统,对以上静力学试验过程中煤试件内部损伤进行实时监测。

图1 岩石力学试验系统及声发射监测系统Fig. 1 Rock mechanics test system and acoustic emission monitoring system

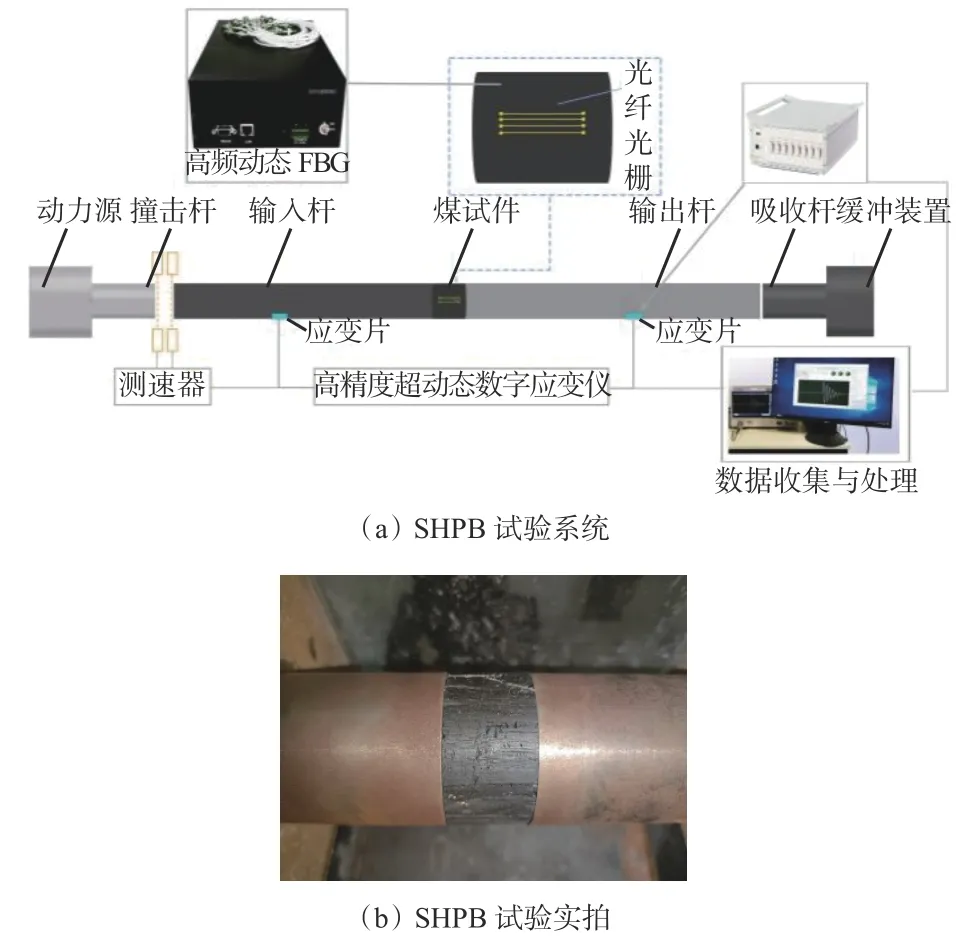

本文通过ALT1000型SHPB动力学试验系统对不同损伤条件下ϕ50 mm×50 mm煤试件进行动力学试验,如图2所示。组成SHPB试验系统的入射杆、透射杆、吸收杆、压力冲头均采用高强度Cr合金制成,杆件直径均为50 mm。其中入射杆长度为2.00 m,透射杆长度为1.50 m。采用高压气体驱动合金冲击头实现冲击载荷的加载,能够对煤试件施加半正弦形式的动态应力波载荷。试验过程中,通过动态应变片与超动态应变仪监测入射杆和透射杆中传播的应变信号,通过示波器进行应力波形采集,采用光纤光栅与高频动态解调仪对煤试件的动态应变进行测量。

图2 SHPB试验系统及试验实拍Fig. 2 SHPB test system and test photos

1.3 试验步骤

本文对以上煤试件进行恒上下限循环加卸载损伤试验、变上限应力循环加卸载损伤静力学试验和循环应力损伤后煤体冲击载荷试验。

采用位移控制模式,对煤试件进行位移加载速率为0.002 mm/s的单轴压缩试验,共进行3组,测定静载荷条件下的煤体单轴抗压强度σc。当进行单轴恒上下限循环加卸载试验时,将循环载荷上限应力设定为该煤体单轴抗压强度的50%[13],将循环应力下限设定为零,即将其完全卸荷。该试验具体流程:在试验控制系统中设置载荷循环加载控制程序,对煤试件初步施加50%的峰值载荷,达到预定值后按照与加载阶段相同的速率使其完全卸荷,此为一个循环;按此方式累计循环100次;完成该模式下加卸载后,对煤试件持续施加载荷直至破坏;通过煤试件表面粘贴的光纤光栅测定试验全过程轴向应变值。当进行单轴变上限应力循环加卸载试验时,初始循环载荷上限应力加载至煤试件单轴抗压强度的50%,再按照相同速率将载荷卸至零,此为第1次循环;第2次循环加载的上限峰值在第1次循环应力上限基础上增加200 N,即约增加0.1 MPa,再将作用力完全卸载;按照此规律,后一次循环加载均比前一次增加0.1 MPa,实现递增变上限加载,且每一次循环均完全卸载,依照该步骤进行100次变上限循环加卸载;完成该模式下加卸载后,对煤试件持续施加载荷直至破坏;同时,采用光纤光栅测定以上试验过程中煤试件的轴向应变。对煤试件开展上述2类循环加卸载损伤试验,各进行2组,且上述2类循环加卸载损伤试验均采用声发射系统对煤试件损伤演化进行实时监测。

循环应力损伤后煤体冲击载荷试验具体步骤如下:首先,对尺寸为ϕ50 mm×100 mm的煤试件进行上述2类循环加卸载,为避免普通切割机对以上循环应力损伤后的煤试件造成再次损伤,采用线切割数控机床从以上损伤后的煤试件中沿着轴向中部位置截取出尺寸为ϕ50 mm×50 mm的样本。然后,将截取出的样本置于SHPB试验系统内入射杆与输出杆之间,并使得三者端面中心对齐,同时在试样与杆件接触处涂抹适量润滑剂,以降低端面摩擦对试验结果的影响。最后,将动态应变片粘贴在入射杆和透射杆中间部位,以监测试验过程中产生的应变信号及应力波;将光纤光栅粘贴在煤试件表面,以监测冲击载荷下煤试件动态变形过程。

1.4 试验结果

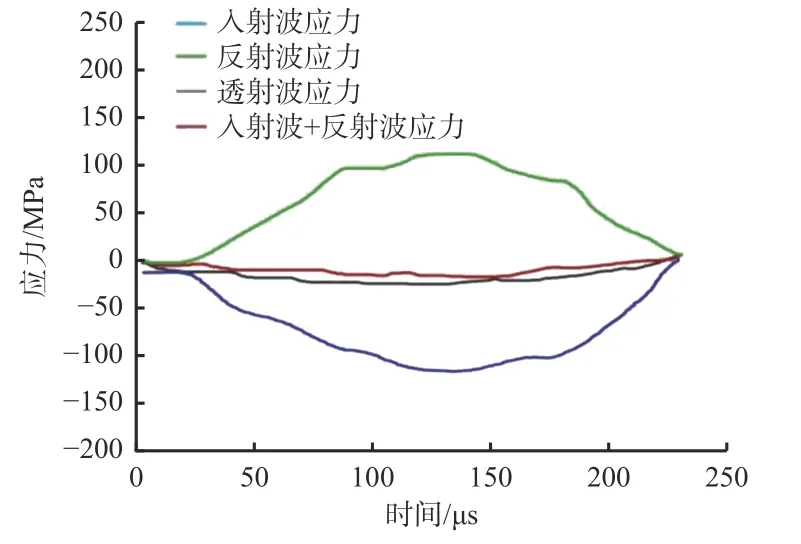

原始煤样静力学单轴平均抗压强度为10.46 MPa,平均弹性模量为1.07 GPa。原始煤样动力学平均抗压强度为13.81 MPa,平均动态弹性模量为1.29 GPa。基于一维应力波传播效应,对煤体冲击载荷试验过程中应力波进行分析,本试验中典型煤体冲击动力学应力波如图3所示。可看出在煤体动载试验中,入射波应力和反射波应力之和与透射波应力近似相等,表明该煤试件冲击载荷试验过程能够满足应力平衡条件。

图3 煤试件动态应力平衡验证Fig. 3 Verification of dynamic stress balance for coal specimens

2 试验结果分析

2.1 循环应力对煤体损伤作用分析

典型煤试件在恒上下限循环应力作用全过程中的应力-应变曲线如图4所示。可看出循环加卸载初期,应力-应变曲线呈现下凹形态,表明较低的循环载荷使得煤试件内部的微孔隙、微裂纹被反复压缩闭合,此阶段被定义为煤试件的压实阶段。恒上下限应力持续循环加卸载过程中,每一循环完成加卸载后,应变未能完全恢复至该循环起始时的应变值,即发生应变不可恢复的滞回现象。这是由于煤试件中存在较多微缺陷,在循环应力作用下,发生微裂隙不断开合、裂纹面间相互摩擦、微孔隙体积不断缩放、塑性变形等一系列非线性不可逆行为[14],这些行为将耗散部分输入能量,加载曲线与卸载曲线所围成的区域面积即为消耗的应变能。随着恒上下限应力循环次数的增加,煤试件同一循环内卸载曲线与加载曲线逐渐移近,直至2条曲线近似重合,这是由于循环应力作用下煤体骨架内微缺陷被不断压实,煤试件逐步演化为近似完整的弹性体,导致在后续的循环过程中卸载应变可近似按照原加载路径反向完成卸荷,即未出现明显的滞回现象。但当循环应力进一步作用时,该煤试件在约第70次循环再次出现滞回现象,这是由于随着恒上下限循环应力作用频次的进一步增加,煤试件内部发生疲劳破坏,循环应力使煤试件发生持续损伤。100次恒上下限应力循环结束后,对该煤试件持续施加载荷直至完全破坏,其单轴恒上下限循环应力破坏后的平均抗压强度为9.01 MPa,较之原始煤试件,其单轴抗压强度明显发生劣化,下降了约13.86%。以上试验结果表明恒上下限循环加卸载条件对该种煤体存在损伤作用。

图4 煤试件恒上下限循环加卸载应力-应变曲线Fig. 4 Constant upper and lower limit cyclic loading and unloading stress-strain curves of the coal specimen

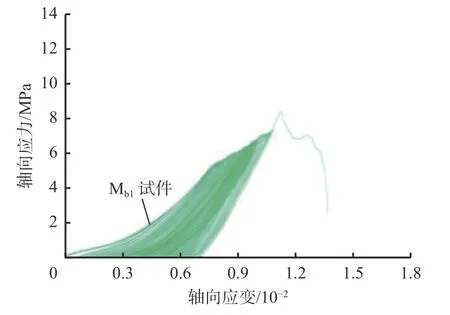

对煤试件进行了单轴压缩变上限应力循环加卸载试验,其应力-应变曲线如图5所示。可看出变上限应力循环加卸载初期阶段,煤试件应力-应变曲线同样呈现凹状态,即处于较低变上限应力循环作用下,煤试件中原生缺陷被逐渐压密。在后续每一级变上限应力循环内,加载曲线和卸载曲线未能形成闭环,煤试件加卸载行为表现出明显的滞回现象。在每次循环卸载后的加载过程中,当应力超过前一个循环的最大应力时,加载曲线继续沿上一次循环加载曲线的趋势上升,这反映出了煤体循环应力下的变形记忆特征。随着循环次数的增加及上限应力的提高,加卸载曲线逐步趋于重合,滞回线逐渐向应变增大方向移动。当变上限循环加卸载次数超过65后,出现滞回环面积增加的现象,当变上限循环加卸载100次时,耗散应变能达到最大值。这表明随着循环次数及上限应力的增加,煤试件发生不可逆损伤。煤试件完成变上限循环加卸载100次后,对其持续施加载荷直至破坏,最终平均峰值应力为8.79 MPa,较之原始煤样,其单轴抗压强度发生明显劣化,降低了约16%。

图5 煤样变上限循环加卸载应力-应变曲线Fig. 5 Stress-strain curves of coal specimen under cyclic loading and unloading with variable upper limit

2.2 循环应力作用下煤试件声发射特征

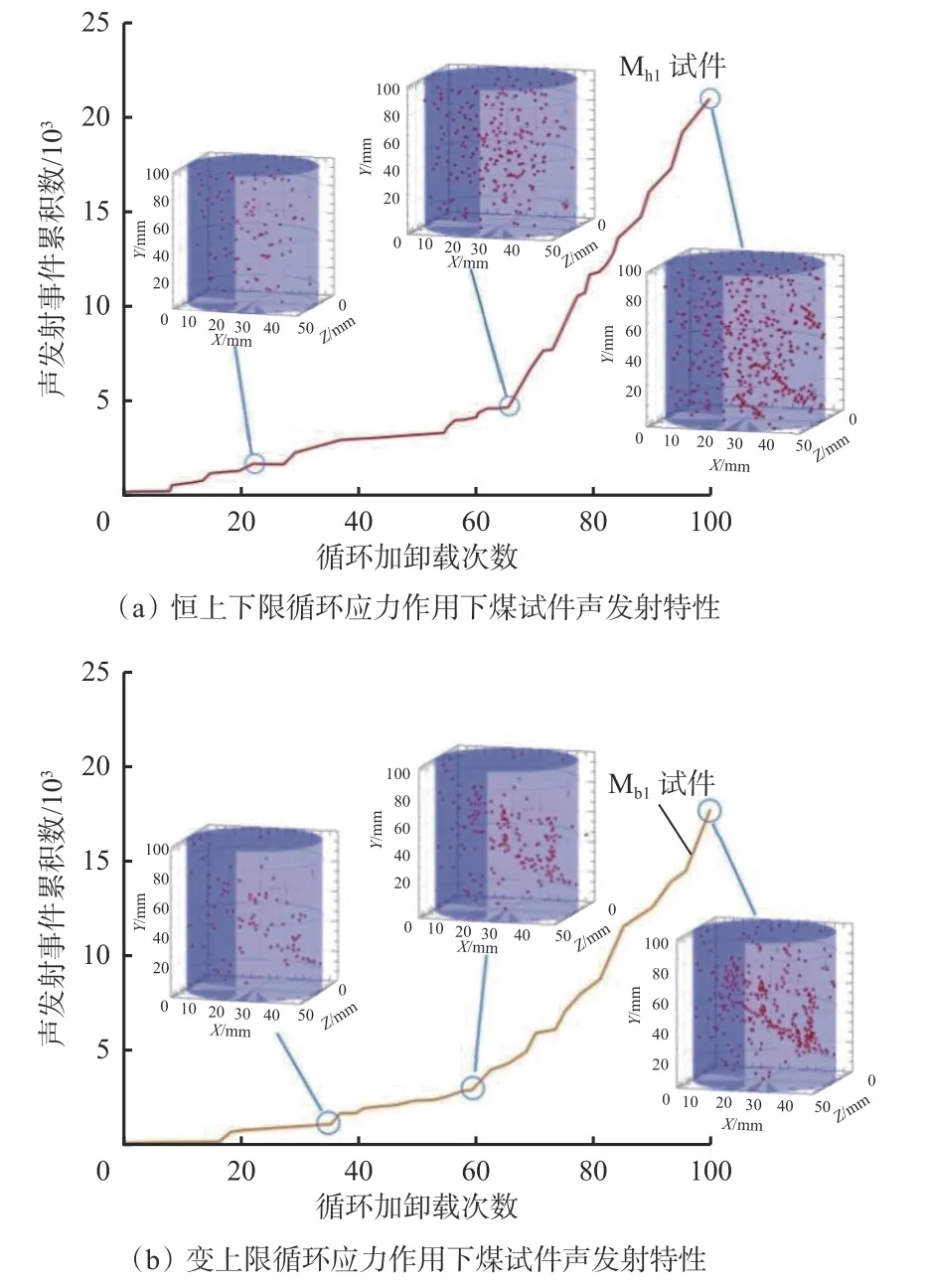

为了探明煤试件经恒上下限应力循环与变上限应力循环作用过程中其内部的损伤演化规律,对上述2类试验条件下煤试件进行实时声发射监测,通过5个R3a声发射前置放大器对煤试件内发生的声发射事件进行空间定位。典型Mh1煤试件经过100次恒上下限应力循环试验与典型Mb1煤试件经过100次变上限应力循环试验过程中声发射事件累计数与空间分布如图6所示。可看出Mh1与Mb1煤试件循环加卸载分别达到66次与60次时,声发射事件累计数显著增加,说明煤试件进入塑性损伤阶段。同时,完成100次恒上下限应力循环时,Mh1煤试件的声发射累计事件总数为21 540,完成100次变上限应力循环时,Mb1煤试件内部声发射累计事件总数为17 365,这说明相较于恒上下限应力循环条件,经过变上限循环加卸载作用后的煤体将产生更大程度的不可逆损伤,煤试件内部微缺陷不断发育,使得该类煤试件更易被破坏,破坏时所需的外部输入能量减少,表现为声发射累计事件数的降低。与恒上下限循环加卸载作用下的煤试件相比,经过变上限应力循环加卸载后煤试件的声发射空间分布更加集中。这是由于经过变上限应力循环作用的煤试件内部发生了更大程度损伤,其中某些区域损伤程度较大,导致对其施加循环载荷时,更多的断裂从损伤程度严重处发展,最终表现为声发射事件在煤体内某些固定区域集聚。

图6 典型Mh1煤试件经过100次恒上下限应力循环试验与典型Mb1煤试件经过100次变上限应力循环试验过程中声发射事件累计数与空间分布Fig. 6 The cumulative number and spatial distribution of acoustic emission events in typical Mh1 coal specimens after 100 times of constant upper and lower limit stress cycle tests and typical Mb1 coal specimens after 100 times of variable upper limit stress cycle test

2.3 循环应力损伤后煤体动力学特性分析

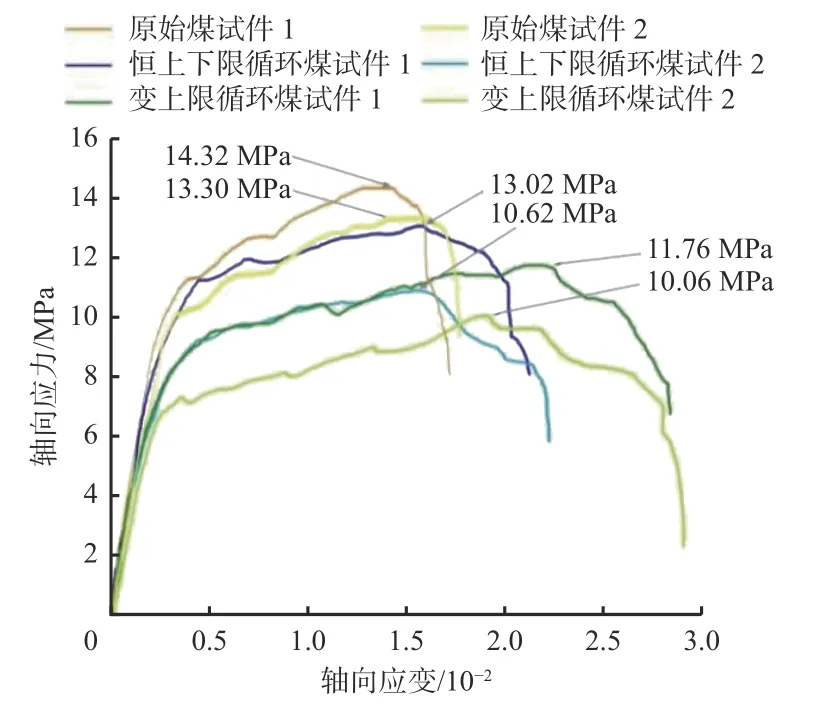

通过SHPB冲击试验系统,根据1.3节所述试验步骤,3类煤试件在同一冲击速率动载荷作用后的典型应力-应变曲线如图7所示。可看出3类煤试件在冲击载荷作用的初始阶段,应力增长速度快,与静载荷加载相比,不存在显著的煤试件压实阶段,尤其对于原始煤试件,该现象更为明显;在冲击载荷的继续作用下,煤试件迅速进入线性变形阶段;随着冲击载荷的进一步施加,当应力值达到峰值应力的75%时,应力增长速率逐步减小,此时煤试件进入塑性变形阶段,直至煤试件发生崩裂。原始煤试件动载荷作用下平均极限应力为13.81 MPa,恒上下限循环应力作用后煤试件及变上限循环应力作用后的煤试件平均动态峰值应力分别为11.82,10.91 MPa,较原始煤试件冲击载荷作用下的动态峰值应力分别降低了14.48%,21.00%。这说明变上限循环应力作用对煤体动态抗压强度所造成的损伤程度更高。与前述静力学试验结果相比,煤体动力学性质对于循环应力的损伤作用更加敏感。此外,原始煤试件主体破裂的同时有较多碎块从煤试件主体中崩离,表现出较为明显的动态破坏特征;恒上下限循环应力损伤后煤试件整体发生破碎,伴有少量碎屑崩落;变上限循环应力损伤后的煤试件以断裂破坏为主,并未有明显煤屑崩出。这表明循环应力对煤体的损伤作用将直接影响其动力学行为特征。

图7 冲击载荷下3类煤样的应力-应变曲线Fig. 7 Stress-strain curves of three types of coal samples under impact load

3 试验结果讨论

3.1 循环应力作用下煤体储能规律研究

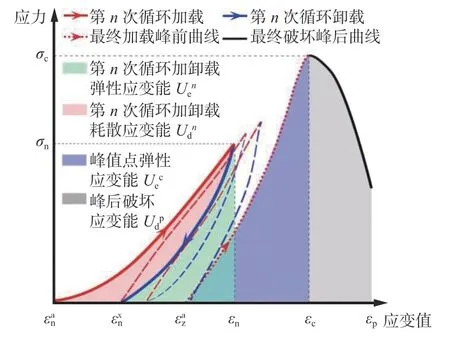

对煤试件施加循环应力过程的典型应力-应变曲线如图8所示,其中假定不考虑试验过程与外界产生热交换作用;以变上限第n次循环加卸载为例,该次循环加载过程中输入能为加载阶段应力-应变曲线下所包络的面积值,第n次循环加卸载弹性应变能为卸载阶段曲线下包含的面积值,该次循环耗散应变能为输入能与弹性应变能的差值,σc为最终加载达到峰值载荷时的应力,σn为加载达到峰值载荷时的应力。

图8 煤试件循环应力作用下典型应力-应变曲线Fig. 8 Typical stress-strain curves of coal specimens subjected to cyclic stress

恒上下限循环应力作用及变上限循环应力作用下煤试件的试验结果见表1,其中P为单轴抗压强度。由表1可知,随着循环次数的增加,2类循环加卸载条件下,煤试件的耗散应变能均表现出先减小后增加的现象,这是由于初期循环应力使得煤样中原始微缺陷发生一系列非线性耗能行为,耗散应变能增加;随着循环次数的增加,煤试件结构被不断压实,煤试件中耗能行为不断减少,表现为耗散应变能随之降低;但随着循环加卸载的进一步实施,煤体产生新的损伤,耗能行为逐步增多,表现为耗散应变能不断提高。对于煤试件的变上限应力循环试验,每一循环中输入能与弹性应变能随着上限应力的提高不断增大,同时二者之间符合线性关系,煤体输入能与弹性应变能关系拟合公式为,拟合优度为0.95。

表1 2类循环加卸载条件下煤试件的试验结果Table 1 Test results of coal specimen under two kinds of cyclic loading and unloading conditions

3.2 冲击倾向性对循环应力损伤后煤体动力学特性影响研究

前人已给出了多种评判煤体冲击倾向性强弱的参量,包括弹性能量指数[15]、动态破坏时间[16]、单轴抗压强度[17]、冲击能量指数[18]、模量指数[19]、冲击能速度指数[20]及剩余弹性能指数等。文献[21]综合评述了十余种煤岩冲击倾向性指数,并对多种煤样进行了相关试验对比分析,其中剩余弹性能指数CEF对多种煤体的冲击倾向性预测最为准确。故本研究采用剩余弹性能指数CEF对2类循环加卸载损伤后煤样的冲击倾向性进行比较分析。当CEF<15 kJ/m3时,表明该煤样无冲击倾向性;当CEF>30 kJ/m3时,表明该煤样具有强冲击倾向性;当15 kJ/m3<CEF<30 kJ/m3时,表明该煤样具有弱冲击倾向性。

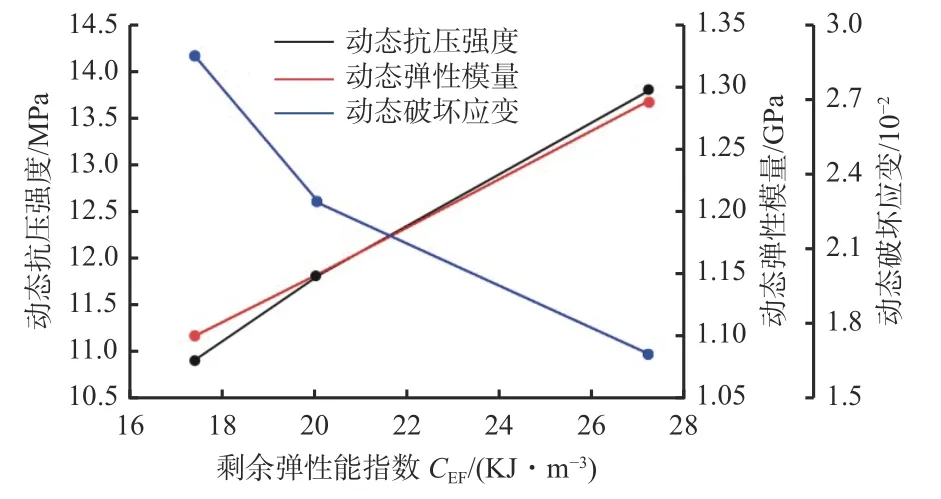

经过计算,原始煤试件CEF均值为27.34 kJ/m3,代表该煤体具有弱冲击倾向性;经过恒上下限循环应力损伤后煤试件CEF均值为20.15 kJ/m3,表明该煤试件经过恒上下限循环应力作用后,具有弱冲击倾向性,且冲击倾向程度较原始煤试件降低了26.30%,说明恒上下限循环应力对煤试件的冲击倾向性具有较为明显的降低作用。经过变上限循环应力损伤后,煤试件CEF均值为17.46 kJ/m3,表明该类煤试件经过变上限循环应力作用后,最终具有弱冲击倾向性,且冲击倾向程度较原始煤试件降低了36.14%,说明变上限循环应力对煤试件的冲击倾向性有显著的弱化作用,同时可看出,变上限循环应力作用使得煤试件损伤程度更大,导致煤试件的冲击倾向性降低程度更加显著。

以上各类循环应力损伤作用条件下煤体CEF与冲击载荷试验后动态抗压强度、动态弹性模量及动态破坏应变曲线如图9所示。可看出随着剩余弹性能指数CEF的降低,煤体动态抗压强度与动态弹性模量均随之减小,而动态破坏应变不断增大。这表明煤体冲击倾向性将直接影响其动力学特征,煤体冲击倾向性越大,冲击动力学相关参数裂化程度越高。

图9 煤体剩余弹性能指数与动力学参数关系曲线Fig. 9 Incremental relation curve between residual elastic energy index and dynamic parameters of coal

3.3 循环应力损伤后煤体冲击破坏分形特征分析

循环应力损伤后煤体在动载荷作用下,内部损伤薄弱处发生微裂纹扩展,在持续载荷的作用下形成裂隙网络,宏观裂纹逐渐形成,直至煤体发生崩裂。分形理论可有效地描述冲击载荷作用下煤体破裂自相似性特性,采用分形维数表征煤岩体破裂复杂程度,破裂越复杂表明其破碎越剧烈[22]。采用G-G-S 分形模型[23]对煤体破碎后的分形进行分析,根据质量-频率关系,其分布方程为

式中:k为直径小于r的煤体碎块的质量分数;r为自定义直径;M为直径小于r的煤体碎块累计质量;MT为煤体碎块的总质量;rm为煤体碎块的最大尺寸;α为分布指数。

式中:N为特征尺度不小于r的煤体碎块数目;C为比例常数;D为分形维数。

煤样碎块数量与碎块质量的增量关系为

将式(7)与式(8)分别求导并与式(9)联立,得到分形维数计算公式:

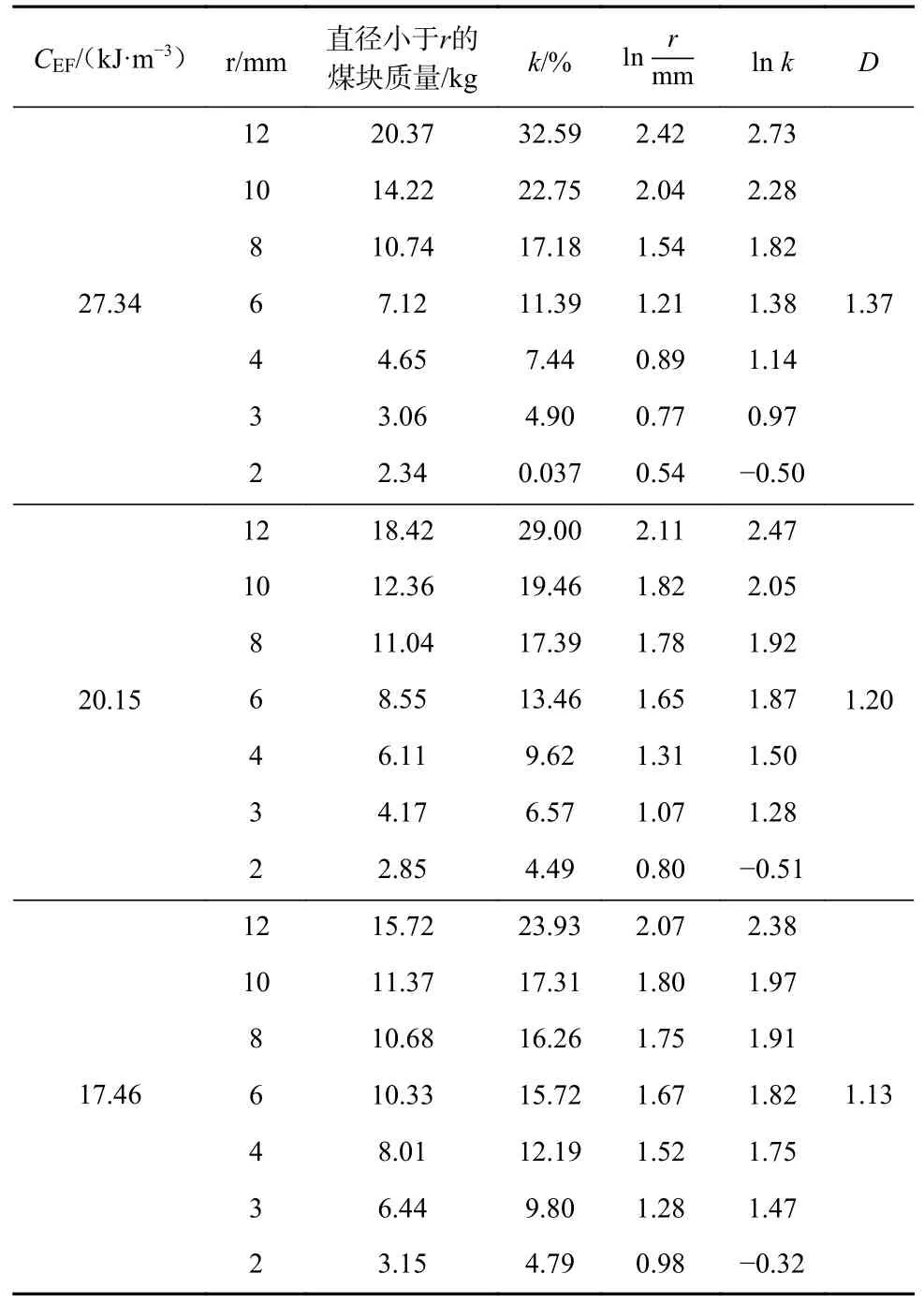

本次试验收集原始煤试件1、恒上下限循环应力作用后煤试件1及变上限循环应力作用后的煤试件1经过冲击载荷破坏的碎块,采用2,3,4,6,8,10,12 mm标准筛孔将煤试件碎块分为0~2,2~3,3~4,4~6,6~8,8~10,10~12 mm 7个等级。循环应力损伤后煤样动力学破碎块度分析结果见表2。可看出冲击试验后煤体破碎分形维数随着煤体剩余弹性能指数CEF降低而降低,表明应力循环作用后,煤体损伤程度越高,其剩余弹性能指数CEF越小,则该煤体受冲击后崩解越不充分,动力学响应随之减弱。

表2 循环应力损伤后煤样动力学破碎块度分析Table 2 Dynamic fragmentation analysis of coal samples after cyclic stress damage

4 结论

1) 循环应力会对煤体力学强度产生劣化,恒上下限循环应力作用使得煤体抗压强度降低了13.86%;变上限循环应力作用使得煤体抗压强度降低了16%,表明变上限循环应力对煤体的损伤程度更高。

2) 经过循环应力作用,试验过程中煤体声发射事件由分散状态逐渐向某几处固定区域聚集,同时,完成100次恒上下限应力循环时煤试件内部声发射累计事件总数为21 540次,经过变上限循环应力作用煤试件内部声发射累计事件总数明显变少,为17 365次,表明经过变上限循环加卸载作用后,煤样发生更大程度的不可逆损伤,煤试件内部微缺陷不断发育,后续使煤试件内发生新的损伤破断所需的能量随之减少,表现为声发射累计事件的减少。

3) 原始煤试件的剩余弹性能指数CEF为27.34 kJ/m3,表示该煤试件具有弱冲击倾向性;经过恒上下限循环应力损伤及变上限循环应力损伤后煤试件CEF分别降低了26.30%,36.14%,说明循环应力对煤试件的冲击倾向性有显著的弱化作用,且变上限循环应力条件相较于恒上下限循环应力条件使得原始煤试件损伤程度更大,导致其冲击倾向性降低程度更大。

4) 随着煤体剩余弹性能指数CEF的降低,煤体动态抗压强度与动态弹性模量均减小,而动态破坏变形不断增大。这表明煤体冲击倾向性将直接影响其动力学特征,煤体冲击倾向性越大,其冲击动力学相关参数裂化程度越高。此外,随着CEF不断降低,冲击后煤体破碎分形维数降低,表明循环应力使得煤体受冲击后崩解不充分,动力学响应减弱。