外语表达对风险决策的影响:情绪唤醒度的调节作用

2023-11-06张积家

孟 乐,董 琳,张积家

(1.广西师范大学教育学部,桂林 541004;2.中国人民大学心理学系,北京 100872)

1 引言

风险决策是生活中的常见现象。在全球化背景下,许多人每天使用一种以上语言进行交际和工作,其中就包括决策。在决策中是使用母语还是使用外语影响决策行为。Keysar,Hayakawa和 An(2012)使用亚洲疾病范式、包含损失厌恶赌博任务和真实的赌钱任务,发现相较于母语条件,使用外语时,被试的决策变得更加理性。Costa等(2014)发现,在英语-法语双语者、英语-西班牙语双语者和意大利语-英双语者身上,使用外语也能有效地减少决策偏差。研究者将个体使用外语时的决策偏差减少甚至消失的现象称为外语效应(the Foreign Language Effect)(Hayakawa,Costa,Foucart,& Keysar,2016)。近年来,外语效应研究由风险决策拓展到两难抉择、因果关联和自我评价等领域,取得了丰硕成果(倪传斌,2020)。

外语加工和母语加工的情绪唤醒度不同。外语的情绪信息达不到母语的自动化加工水平,外语加工也达不到母语加工的深度(Winskel,2013)。Wu和Thierry(2010)发现,在阅读中,外语词汇的消极情绪甚至能够自动抑制母语词汇的自动激活。外语表达的情绪卷入和激活程度也显著低于母语表达。Dewaele(2008)发现,与用外语表达比,多数被试报告用母语说“我爱你”时体验到的情感强度更高。研究表明,训斥、爱慕的短语甚至带有情绪性信息的广告、口号等,在外语中的情绪唤醒度均不如在母语中强烈(Pavlenko,2012)。Harris等(2003)发现,用外语大声地读出童年期经历过的斥责语时,所激发的皮肤电反应更低,说明在外语表达中消极情绪的激活水平更弱。将外语使用和决策过程结合起来看,这很可能是因为在外语表达中,情绪激活程度显著地低于母语表达,从而减少了决策中由情绪干扰带来的认知偏差。

可见,外语效应与情绪唤醒度关系密切。但是,仅有少量研究关注情绪唤醒度与外语效应之间的关系,而且大部分研究仅在讨论中提及。Costa等(2014)在前三个实验中使用不同情绪唤醒度的问卷,均发现了外语效应,但在第四个认知反射测验(不包含情绪唤醒内容)中却未发现。他们认为,在决策测验中情绪信息的多少及情绪唤醒的强度影响外语效应。Hadjichristidis,Geipel和Keysar(2019)在回顾外语效应时,也谈到情绪唤醒度可能调节外语效应。道德判断研究也提供了证据。Corey等(2017)发现,情绪唤醒度对道德判断的外语效应具有调节作用,对情绪卷入度低的道德困境,在母语条件与外语条件的道德判断差异不显著。Chan等(2016)使用39个道德困境测验(1个是“天桥困境”,38个是情感唤醒程度低的测试),发现只有在情绪唤醒度高的“天桥困境”中发生了外语效应。情绪唤醒度对决策也有重要影响。Kircanski等(2018)发现,无论是积极情绪还是消极情绪,在高情绪唤醒条件下,被试更容易在决策时受骗,更倾向于相信夸张不实的广告。Feldmanhall等(2016)发现,适当提高情绪唤醒度,个体在高风险条件下减少了风险取向偏好。汪蕾,陆强和沈翔宇(2013)发现,情绪唤醒度影响对风险和模糊的偏好,在高情绪唤醒条件下,个体面对风险和含糊决策时更加偏好含糊;在低情绪唤醒条件下,个体对风险和含糊的偏好差异不明显。黄嘉健等(2018)发现,在高唤醒风险决策中,决策者更倾向于冒险。总之,情绪唤醒度是影响风险决策的重要因素,很有可能调节外语效应。

研究发现,母语与外语的文化、语言相似程度(Dylman &Champoux-Larsson,2020)、外语使用情境(Miozzo et al.,2020)均影响外语效应的大小,说明母语和外语的类型对外语效应非常重要。已有研究的被试大多数来自欧美国家,母语和外语均为印欧语系,母语和外语之间的语言距离和文化距离都很近。母语的作用和母语(如英语)所代表的文化都比较冲动,两者的作用方向相同,外语的作用和外语本身(如法语、意大利语、韩语)的文化的作用方向不一致,不利于母语、外语的作用和语种作用分离。汉语-英语双语者十分独特。他们的母语(汉语)代表谨慎、保守的文化,与他们的外语(西方语言)所代表的冒险的、进取的文化非常不同(蔡任栋,彭贝,董燕萍,2016)。对汉语-英语双语者而言,母语(汉语)文化是谨慎的,与使用母语的冲动作用方向相反;外语(英语)文化是冲动的,与外语的谨慎作用方向相反。因此,采用汉语-英语双语者来考察外语效应,能够有效地剥离英语(外语)文化的冲动性,能够检验外语效应是否具有普遍性。

综上所述,情绪唤醒度可能影响风险决策中的外语效应,外语效应可能因为外语作用与外语文化的理智水平不同而不同。本研究采用汉语-英语双语者,首先借鉴经典决策范式,探索在情绪唤醒度不同的测验材料之间是否存在着外语效应的差异?在此基础上,使用实验任务操纵情绪的唤醒度,考察情绪唤醒度对汉语-英语双语者的外语效应的调节作用。

2 实验1 语言使用对汉语-英语双语者风险决策的影响

2.1 被试

240名汉语-英语双语者,男生93名,女生147名。被试均为大学生,来自经济思想史、工商管理、环境工程等50个专业,年龄在16~28岁之间(M=21.73,SD=2.60),母语为汉语,外语为英语,英语水平均超过了大学英语四级。在正式实验前,被试使用5点量表自评自己的汉语、英语的熟练程度以及学习汉语、英语的年限,平均汉语熟练度为4.79,平均英语熟练度为2.97,平均汉语学习年限为19.77年,平均英语学习年限为13.21年。被试在测验前对风险决策的相关测验没有了解,身体健康,视力或矫正视力正常,有充裕的时间完成测验。

2.2 材料

参考Costa等(2014)的研究,选取了四个经典测验作为测验题,分别为亚洲疾病测验、经济损失测验、折扣测验、认知反射测验。除认知反射测验外,其余三个测验均具有2(语言:汉语/英语)×2(描述框架:获得/失去)4个版本。汉语版本经过2名英语专业人员将Costa等人的材料翻译而成。为了确保两种语言版本的材料涵盖相同的内容,另外请了2名英语专业人员将汉语版本反向翻译成英语。经过互译补充的两次调整,得到了汉语测试材料。

(1)不同版本的亚洲疾病测验如下:

◆汉语获得框架:最近,有一种新的危险疾病肆虐。如果没有药,将有600万人死亡。为了拯救他们,现在有两种药正在研制。如果选择药物一——有200万人获救。如果选择药物二——有33.3%可能,600万人全部获救,有66.6%可能,没人获救。你想要选择哪一种药?

选择药物一( ) 选择药物二( )

◆汉语失去框架:最近,有一种新的危险疾病肆虐。如果没有药,将有600万人死亡。为了拯救他们,现在有两种药正在研制。如果选择药物A——有400万人死亡。如果选择药物B——有33.3%可能,没有人死亡,有66.6%可能,有600万人死亡。你想要选择哪一种药?

选择药物一( ) 选择药物二( )

◆英语获得框架:Recently,a dangerous new disease has been going around.Without medicine,600,000people will die from it.In order to save these people,two types of medicine are being made.If you choose Medicine A,200,000 people will be saved.If you choose Medicine B,there is a 33.3% chance that 600,000 people will be saved and a 66.6% chance that no one will be saved.Which medicine do you choose?

Choose Medicine A( ) Choose Medicine B( )

英语失去框架:Recently,a dangerous new disease has been going around.Without medicine,600,000 people will die from it.In order to save these people,two types of medicine are being made.If you choose Medicine A,400,000 people will die.If you choose Medicine B,there is a 33.3% chance that no one will die and a 66.6% chance that 600,000 will die.Which medicine do you choose?

Choose Medicine A( ) Choose Medicine B( )

(2)经济损失测验中,同样分为四个版本,其中,汉语版本如下。

◆获得框架:一场严重的经济危机席卷了全国。如果不采取任何措施,你经营的公司将损失400万元人民币。现在有两个尽量避免损失的措施可供选择。如果选择措施一——能够挽回100万元人民币。如果选择措施二,有25%的可能性,400万元人民币能够全部挽回,也有75%的可能600万元人民币损失完全无法挽回。你想要选择哪种措施?

措施一( ) 措施二( )

◆失去框架:一场严重的经济危机席卷了全国。如果不采取任何措施,你经营的公司将损失400万元人民币。现在有两个尽量避免损失的措施可供选择。如果选择措施一——会损失300万元人民币。如果选择措施二,有25%的可能性,没有损失,也有75%的可能损失400万元。你想要选择哪种措施?

措施一( ) 措施二( )

(3)折扣测验也有四个版本,其中,汉语版本如下:

场景1(125折扣5):你想要买一件15块的夹克和一个125块的计算器。售货员告诉你,你想买的计算器在他们另一个店正在打折,只卖120块钱。那个店距离这里需要20分钟车程。你会去另一家店买这些东西吗?

会去( ) 不会去( )

◆场景2(15折扣5):你想要买一件125块的夹克和一个15块的计算器。售货员告诉你,你想买的计算器在他们另一个店正在打折,只卖10块钱。那个店距离这里需要20分钟车程。你会去另一家店买这些东西吗?

会去( ) 不会去( )

(4)认知反射测验只有汉语和英语两个版本,汉语版本如下:

◆如果5台机器用5分钟能生产5个键盘,那么100台机器用多少分钟能生产100个键盘?

5分钟( ) 25分钟( ) 100分钟( )

2.3 程序

240名汉语-英语双语者被随机分配到四个组,每组被试分别进行亚洲疾病范式、经济损失测验和折扣测验的四个不同测验版本中的一个。半数被试为英语组,半数被试为汉语组,英语组被试完成英语版本的亚洲疾病测验、经济损失测验、折扣测验和认知反射测验,汉语组被试完成汉语版本的亚洲疾病测验、经济损失测验、折扣测验和认知反射测验。问卷的基本信息调查与指导语语言均与测验语言一致。指导语强调测验答案没有对错之分,务必遵循自己的直觉,尽量快速地作答。使用SPSS 23.0对结果进行分析。

2.4 结果与分析

在亚洲疾病测验和经济损失测验中,以选择选项一(100%概率安全选项)人数及百分比为因变量;在折扣测验中,以选择选项一(会去)人数及百分比为因变量;在认知反射测验中,以选择选项一(正确选项)人数及百分比为因变量。各测验的描述统计结果见图1至图4。

图1 亚洲疾病测验结果 图2 经济损失测验结果 图3 折扣测验结果 图4 认知反射测验结果

(1)亚洲疾病测验结果:在汉语获得框架下,38名被试(63%)选择安全选项;在汉语失去框架下,17名被试(28%)选择安全选项,在不同框架下选择安全选项的百分比差异显著,χ2=14.80,p=0.001,Φ=0.35。在英语获得框架下,37名被试(62%)选择安全选项,在英语失去框架下,28名被试(47%)选择安全选项,在不同框架下选择安全选项的百分比差异不显著,χ2=2.72,p=0.09。这说明,在汉语版本下,被试产生了框架效应,在获得框架与失去框架下的选择偏好显著不同;在英语版本下,被试未产生框架效应,产生了外语效应,见图1。

(2)经济损失测验结果:在汉语获得框架下,37名被试(62%)选择安全选项,在汉语失去框架下,22名被试(37%)选择安全选项,在不同框架下选择安全选项的百分比差异显著,χ2=7.50,p=0.006,Φ=0.25。在英语获得框架下,35名被试(58%)选择安全选项,在英语失去框架下,30名被试(50%)选择安全选项,在不同框架下选择安全选项的百分比差异不显著,χ2=0.84,p=0.36。测验结果与亚洲疾病测验相同,被试也产生了外语效应,见图2。

(3)折扣测验结果:在汉语125折扣5条件下,11名被试(18%)选择会去,在汉语15折扣5条件下,13名被试(22%)选择会去。在不同折扣情境下选择会去的百分比差异不显著,χ2=0.21,p=0.65;在英语125折扣5条件下,10名被试(17%)选择会去,在英语15折扣5条件下,12名被试(20%)选择会去,不同折扣情境下选择会去的百分比差异不显著,χ2=0.22,p=0.64。这表明,在汉语条件下和英语条件下均未产生预期的风险决策偏差,见图3。

(4)认知反射测验结果:在汉语条件下,104名被试(87%)选择正确答案,在英语条件下,107名被试(89%)选择正确答案,英语版本和汉语版本选择正确答案的百分比差异不显著,χ2=0.35,p=0.55,见图4,说明两组被试在汉语版本和英语版本的材料阅读和逻辑思考方面无显著差异。

2.5 小结

亚洲疾病测验是框架效应的经典决策测验。框架效应(Framing Effects)是人类在决策中的普遍认知偏差。虽然期望效用相同,但人们在不同描述框架下选择偏好不同:框架为获得时,人们更倾向于保守(安全);框架为失去时,人们更倾向于冒险(Chan et al.,2016)。经济损失测验是亚洲疾病测验的变式,只是将描述事件由生命变成钱财,事件的重要程度和情绪唤醒度减弱了。本研究表明,在亚洲疾病测验和经济损失测验中,汉语-英语双语者在汉语条件下出现了框架效应,但在英语条件下,框架效应减弱了,无论是在获得框架下还是在失去框架下,选择安全选项的比例并无显著差异。这表明,以汉语-英语双语者为被试,仍然出现了外语效应。实验1通过控制母语和外语的类型来有效地分离真实的外语作用。在汉语-英语双语者身上观察到了外语效应,说明外语的谨慎作用并未因为外语(英语)本身的冒险、进取的倾向被掩蔽甚至消失,说明外语效应具有普遍性。

折扣测验主要考察价格不同商品有同样数额的折扣对行为的影响。虽然折扣的实际数额相同,付出努力也相同,按照逻辑分析,无论商品总价高低,被试选择会去的概率应差别不大。但研究发现,由于折扣在低价商品中占比大,选择会去的人数更多;折扣在高价商品中占比小,选择会去的人数少,这是在风险决策中的常见偏差。认知反射测验是纯逻辑测验,不含情绪成分,考察在短时间内抑制冲动使用理性思维得到正确答案的能力。该测验只有一个场景,包含汉语、英语两个版本。本研究表明,在折扣测验和认知反射测验中,外语效应并未产生。可能的解释是:外语效应在情绪唤醒度低的条件下会消失。折扣测验的重要性与情绪唤醒度比前两个测验低,认知反射测验更是纯粹的逻辑测验。比较前两个测验的外语效应也能得出这一结论。经济损失测验比亚洲疾病测验的情绪唤醒度低,外语效应也显著变小了(图1与图2)。因此,实验1使用经典决策测验,证实在汉语-英语双语者身上也存在外语效应,但并非所有容易产生偏差的测验都会产生外语效应。综合考虑外语效应与情绪唤醒度的变化趋势,可以推测情绪唤醒度在外语效应中有重要作用。为了进一步探查情绪唤醒度对外语效应的影响,进行了实验2。

3 实验2 情绪唤醒度对汉语-英语双语者风险决策中外语效应的调节

3.1 被试

采用G*power3.1.9软件预估样本量,基于得到显著的被试内三维度交互,设定中等效应量effect size=0.25,αerror=0.05,计算得到需要23名被试即可以达到0.95的统计检验力(power)。选取29名汉语-英语双语者,男生11名,女生18名,均为在校大学生和研究生,专业涵盖法律、人力资源、环境等多个不同专业,年龄在18~29之间(M=21.10,SD=2.78),母语为汉语,外语为英语,水平均超过大学英语四级。其他情况同实验1。

3.2 设计

2(语言:汉语/英语)×2(框架:输钱/赢钱)×2(情绪唤醒度:高/低)三因素被试内设计。因变量是不同条件下被试选择100%选项(安全选项)的百分比。

3.3 材料

分为四大类:开始材料、阅读材料、框架材料和决策材料。

(1)开始材料用于表示本轮决策开始,汉、英不同版本中分别为:开始、start;

(2)阅读材料用于启动汉语、英语,即两种语言的简单阅读理解问题。英语阅读材料示例见图5;

图5 实验2中英语条件下的阅读材料和决策材料示例

(3)框架材料用于表示本轮的框架,分别为:赢钱、输钱和win money、lose money。

(4)决策材料由数字对组成,表示本轮可能获得或者失去的钱数,一个数字是另一数字的两倍。数字对分别位于左右两个长方形横条上,一个横条是全满的,表示100%概率,与数字对中的小数对应;一个横条是半满的,表示50%概率,与数字对中的大数对应,两个横条代表的期望效用相等(两种横条出现在左右两边的比例相等,呈现顺序随机)。例如,若框架材料出现了赢钱提示,一个全满横条表示有100%可能性获得20,一个半满横条表示有50%可能性获得40或有50%可能性什么也得不到,示例见图5。

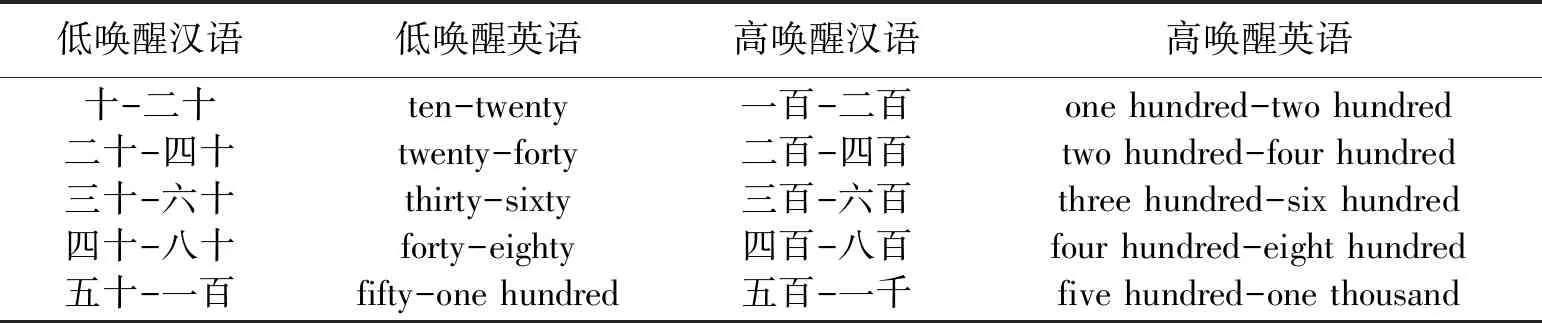

参考Rick,Cryder和Loewenstein(2008)的做法,用金钱数额大小区别情绪唤醒度的高低,选取高/低金额数字对各5对,见表1。

表1 实验2的数字对

为了确保数字对能够诱发出唤醒程度不同的情绪,实验前招募了74名同学,采用1(唤醒极低)-7(唤醒极高)评分方式,分别评价获得低金额(10-100)、获得高金额(100-1000)、失去低金额(10-100)、失去高金额(100-1000)的情绪唤醒度高低。t检验表明,获得低金额的情绪唤醒度(M=3.35)比获得高金额的情绪唤醒度(M=4.88)显著低,t(73)=-12.01,p=0.001,d=0.63;失去低金额的情绪唤醒度(M=3.45)比失去高金额的情绪唤醒度(M=5.28)显著低,t(73)=-13.50,p=0.001,d=0.62,说明两组数字对的情绪唤醒度分组合理。

3.4 程序

分为练习与正式实验,练习有2个区间,每一区间有4个试次;正式实验有4个区间,每一区间有60试次。在每一区间内,语言类型相同,不同区间的语言类型不同,有2个汉语区间和2个英语区间,不同语言类型区间的呈现顺序随机化。每个区间开始会出现一阅读材料,呈现时间不限,被试阅读后,要回答与材料的有关问题,以保证语言启动的效果。在每个试次中,首先呈现500ms注视点,而后呈现1000ms的开始材料,表示本轮决策任务开始;接下来出现框架材料1000ms,随后有400~700ms随机空屏;之后出现最大时限为2500ms的决策材料,被试按键选择后(无按键但超过2500ms)跳转下一屏;最后出现500ms空屏,一个试次结束,如图6所示(备注:图6第一页内容即为图5左侧部分所示)。各区间之间,被试可以适当休息。

图6 实验2程序

3.5 结果与分析

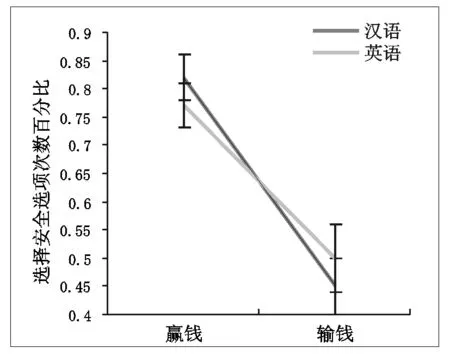

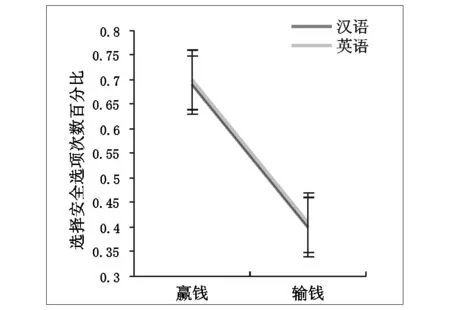

实验结果见图7和图8。

图7 高唤醒下框架×语言的交互作用

图8 低唤醒下框架×语言的交互作用

重复测量方差分析表明,框架的主效应显著,F(1,28)=19.30,p=0.001,η2=0.41。在赢钱框架下选择安全选项次数的百分比(M=0.74)显著大于在输钱框架下(M=0.45)。情绪唤醒度的主效应显著,F(1,28)=6.00,p=0.021,η2=0.18。高情绪唤醒时选择安全选项次数的百分比(M=0.64)显著高于低情绪唤醒时(M=0.55)。语言、框架、情绪唤醒度三因素的交互作用显著,F(1,28)=4.40,p=0.045,η2=0.17。简单简单效应分析表明,当情绪唤醒度高时,语言与框架的交互作用显著,F(2,56)=4.82,p=0.012。在赢钱时,汉语条件(M=0.82)与英语条件(M=0.77)选择安全选项的次数比例差异显著,p=0.012,在汉语条件下选择安全选项的次数比例显著高于在英语条件下;在输钱时,汉语条件(M=0.45)与英语条件(M=0.50)选择安全选项的次数比例也差异显著,p=0.016,在英语条件下选择安全选项的次数比例显著高于在汉语条件下。如图7所示。当情绪唤醒度低时,框架与语言的交互作用不显著,F(2,56)=0.09,p=0.914。如图8所示。其他的主效应和交互作用均不显著,ps>0.05。

3.6 小结

实验2通过将情绪唤醒度与语言和框架相结合,发现情绪唤醒度调节汉语-英语双语者的外语效应。当任务的情绪唤醒度高时,比起使用汉语,使用英语能够有效减少赢钱框架下的安全选择次数,增加输钱框架下的安全选择次数。当任务的情绪唤醒度低时,使用英语并未有效地减少框架效应,外语效应并未产生。这说明,情绪唤醒度对外语效应确实产生了影响。

因此,实验2表明,情绪唤醒度对汉语-英语双语者的外语效应具有调节作用。只有当情绪唤醒度足够高,被试足够重视该决策,母语使用和外语使用对决策内容的唤醒程度出现了差异,外语效应才能够被明显地观察到。换言之,情绪唤醒度在外语使用对风险决策影响中起到了调节作用,随着任务的情绪唤醒度水平不同,外语表达对风险决策的影响也不同。

4 讨论

4.1 关于外语效应的普遍性

已有外语效应研究的被试以欧美人为主,仅有几项研究使用了汉语-英语双语者(蔡任栋,彭贝,董燕萍,2016;Gao et al.,2015;胡杰辉,许婷,2020;Zheng,Mobbs,& Yu,2020)。这些研究虽然也探讨了决策的外语效应,但并未使用发现外语效应的经典测验,也无意探讨外语效应在汉语-英语双语者身上的普遍性。本研究参考Costaet等(2014)的研究,以汉语-英语双语者为被试,选取四个经典测验,在亚洲疾病测验、经济损失测验中都发现了显著的外语效应,与Costaet等(2014)的结果一致,证实汉语-英语双语者在经典决策任务中也存在外语效应,说明外语效应具有普遍性。特别是本研究使用汉语-英语双语者,能够有效地剥离了语言和文化类型对外语表达作用的影响,研究结果为外语效应的普遍性提供了证据。

4.2 关于情绪唤醒度调节外语效应

本研究发现,从亚洲疾病测验到认知反射测验,外语效应在有的测验中出现,在有的测验中不出现。这一结果与Costaet等(2014)的研究结果一致。他们发现,在亚洲疾病测验等情绪参与较多的测验中,使用外语有效地减少了风险决策偏差;然而,虽然认知反射测验同样容易使人做出错误选择,但使用外语对正确率并无明显提高。这与道德判断领域的研究结果一致。Corey等2017)发现,情绪激活度较低的道德困境并未发生外语效应。Chan等(2016)发现,只有情绪唤醒度高的“天桥困境”发生了外语效应,其余情绪激活度低的问题均未产生外语效应。

因此,实验1表明,只有在情绪唤醒度高的条件下,外语效应才能够被明显观察到。与这一推测一致,实验2证实了情绪唤醒度对外语效应的调节作用。当从事情绪唤醒度低的任务时,外语效应并不显著;当从事情绪唤醒度高的任务时,外语表达有效地减少了框架效应。因此,本研究发现的情绪唤醒度对外语效应的调节作用,给外语效应研究提供了新的视角。

4.3 关于外语效应发生的原因

双系统理论认为,人在认知事物时依靠两个系统,I系统负责直觉加工,与情绪关系密切;II系统负责控制加工,与意识联系紧密(Kahneman,2011)。在人的认知过程中,两个系统相互竞争、协同工作,保证认知过程得以顺利进行(Cushman,Young,& Greene,2010)。在双系统理论背景下,外语效应的解释有两个方向:审慎加工增强和直觉加工减少。直觉加工减少是指外语使用所以能够减少风险决策偏差,如框架效应、损失厌恶等,根本原因是减少了直觉性、情绪性加工,即减少了I系统在决策过程中的参与。本研究发现,情绪唤醒度对外语效应有调节作用:当情绪唤醒度低时,外语效应不显著;当情绪唤醒度高时,外语效应十分显著。这种调节作用意味着外语效应很可能是通过减少直觉加工对行为施加影响。当情绪唤醒度低时,母语和外语的情绪性加工均较少,无法形成显著差异,因而就难以观察到使用外语时因更少的情绪加工减少的决策偏差;当从事情绪唤醒度高的任务时,使用外语和母语的情绪性加工存在很大差异,使用外语有更少的情绪加工,因而减少了因情绪干扰产生的认知偏差,外语效应就发生了。

从外语使用和母语使用中情绪信息激活程度看,更能够理清这一问题。De Martino等人认为,个体在决策中发生认知偏差(如框架效应)的可能性受情感卷入程度或情绪激活程度影响,情绪激活程度越高,越容易进入直觉的歧途、进行情绪化判断。比起使用母语,使用外语呈现刺激确实会减弱人们感知到的情绪激活,比如训斥、爱慕短语甚至带有情绪性信息的广告、口号等,外语的情绪唤醒均不如使用母语时强烈。这是因为在外语词汇中包含较少的情节记忆痕迹。根据语言特异情节记忆痕迹理论(Language-Specific Episodic Trace Theory of Language Emotionality),个体在习得词汇时会在记忆中留下独特的情节痕迹(Punfoni,De Langhe,& Van Osselaer,2009)。当词汇再次出现时,会自动激活它的情节记忆(包含相应的情绪、情感)。词汇的熟悉性越高,激活的情绪、情感就越强烈。与外语习得的一般模式(课堂学习)比,母语习得与实际生活距离更近,个体会拥有更多的具身经验,与个体自然的情感系统关联更密切,在词汇习得中获得的情节记忆更多,也更加丰富。因此,母语词汇加工具有更强的情绪激活。外语使用会弱化这种情感共鸣。由于外语降低了词汇加工的情绪唤醒度,造成了外语决策中Ⅰ系统的直觉加工参与减少,所以被试使用外语进行决策时就减少了某些认知偏差。

但也有研究发现,在高情绪卷入的道德困境中,尽管外语的负性情绪激活没有母语强烈,但情绪唤醒度对外语效应不起作用;而在外语和母语中情绪激活程度没有显著差异的违反道德情境(如对两厢情愿的乱伦)判断中,外语效应仍然存在(Corey et al.,2017),直觉性加工减少显然没法完美解释。实际上,对外语效应产生原因的两个主流解释并不相互否定,直觉加工减少并不意味着审慎加工没有增强,相反,I系统参与减少,II系统很可能在认知加工上有更多参与。两个解释相辅相成,只是每个解释的侧重点不同而已。外语效应产生的原因究竟是以直觉性加工减少为主,还是以审慎思考增多为主,还是两者兼而有之,还需要更多、更深入的研究。

4.4 本研究的局限和启示

本研究也具有一定局限。本研究对情绪唤醒度的操纵主要是通过实验任务,并未直接操纵被试的情绪唤醒。未来研究可通过直接操纵被试的情绪唤醒进一步验证其作用。本研究结果也具有一定启示。风险决策的外语效应研究在我国具有十分明显的理论意义和实践价值。对汉语-英语双语者而言,在进行风险决策时运用两种语言进行对比,无疑会使决策更加理性,从而减少决策的冲动性。外语效应本质上是第二语言效应。我国是一个多民族国家,少数民族同胞多为双语者,其第一语言是民族语言,第二语言是国家通用语言——汉语。使用民族语言和汉语对少数民族同胞的风险决策有无影响?如果有影响,情绪唤醒度在其中发挥怎样的作用?在汉语共同体的内部,我国也是一个多方言国家,存在大量的方言-普通话双言者。使用方言和普通话对母语为方言的讲话者的风险决策有无影响?情绪唤醒度的作用又如何?也值得探讨。探讨这些问题会使外语效应研究不断深入,能够更深刻地揭示外语效应的本质,对国家通用语言文字推广也将提供一定启示。

5 结论

汉-英双语者在做风险决策时亦存在外语效应,这种外语效应视情绪唤醒度而定:在情绪参与较多的亚洲疾病测验和经济损失测验中存在,在情绪较少参与的折扣测验和认知反射测验中不存在;进一步操纵实验任务的情绪唤醒度,发现只有在高情绪唤醒度任务中才存在外语效应。