父母心理控制对儿童孝道信念的影响:亲子依恋的中介作用*

2023-11-06朱晨飞李伟健王宵悦宋省成谢瑞波

朱晨飞,李伟健,丁 菀,王宵悦,宋省成,谢瑞波

(1.浙江师范大学心理学院,金华 321004;2.浙江师范大学家长教育研究中心,金华 321004;3.浙江省儿童青少年心理健康与危机干预智能实验室,金华 321004)

1 引言

孝道作为我国传统伦理道德和儒家思想的核心成分,对维系家族和传承社会结构起着重要作用(魏华 等,2019)。几千年来,人们普遍把孝道认作是奉养父母的准则(张坤,张文新,2005)。孝道信念是个体根据对孝道的看法和理解去采取行动的个性倾向(金灿灿,邹泓,余益兵,2011)。在现代心理学领域中,一些研究表明孝道信念与个体心理健康、人格和成就的发展有密不可分的关系(李炳全,陈灿锐,2007;Zhang &Bond,1998)。以往关于孝道信念的研究多以中学生和大学生为对象(魏华 等,2019;Sun et al.,2019;Zhou,Guo,& Xu,2020),鲜有研究关注小学儿童群体。有研究认为,个体道德观念在童年期已经得到初步的发展并处于关键时期(林崇德,2018),具有良好孝道信念的儿童有着较高的主观幸福感、生活满意度等积极心理特征(袁书杰,2017;Leung et al.,2010)。因此,拟对7~11岁小学儿童的孝道信念进行考察。

随着时代的更迭,孝道的内涵在不断发生变化,成分也越来越复杂(葛枭语,2021),研究单一维度的孝道信念已不能够满足人们全面了解孝道的需求(傅绪荣 等,2016)。因此分析孝道成分结构的研究应运而生,这其中最著名的是Yeh和Bedford(2003)提出的双元孝道模型(Dual filial piety model),在这个模型中孝道信念被分成两个维度,即互惠性孝道(Reciprocal Filial Piety)和权威性孝道(Authoritarian Filial Piety)。互惠性孝道指的是子女为了报答父母的恩惠形成的孝道信念,强调亲子间的自然情感和感恩回报,是一种子女发自内心自愿孝敬父母的感情流露;权威性孝道指的是出于遵守传统家庭秩序和社会规范形成的孝道信念,强调亲子间的尊卑等级和抑顺关系,要求子女以符合道德规范的形式满足父母的期待(李琬予,寇彧,2011;叶光辉,曹惟纯,2014)。这两个维度独立存在又相互依存,而且不相互冲突(Leung et al.,2010;Yeh,2009),并且二者都可以维护家庭稳定和亲子关系,也都受到当代中国人的重视(曹惟纯,叶光辉,2014;Yeh &Bedford,2004)。对双元孝道的研究也有利于促进人们对孝道新的解读。

1.1 父母心理控制与儿童孝道信念

家庭是孝道信念形成的起点(李启明,陈志霞,2013)。研究表明在影响孝道信念的家庭因素中,父母教养方式的作用至关重要(Chen,Wu,& Yeh,2015),而作为其成分之一的心理控制也是影响子女孝道信念的突出教养方式(李启明,陈志霞,徐海燕,2016;韦雪艳,姜桂敏,姚金娟,2020;Maccoby &Martin,1983)。心理控制是指父母入侵子女的内心,控制子女的感觉和想法,干扰子女情绪发展的教养方式(Barber,1996;Wang,Pomerantz,& Chen,2007)。国外有研究者基于自我决定理论(Self-determination Theory)认为,父母心理控制迫使儿童服从父母的意愿和要求,会损害儿童的自主性发展(Ryan &Deci,2017;Soenens &Vansteenkiste,2010)。与西方国家的父母相比,中国父母受传统教育观念的影响会表现出更高水平的心理控制(高鑫,邢淑芬,赵军燕,2016;Ng,Pomerantz,& Deng,2014)。但值得注意的是,在中国长幼有序的文化背景下,子女有着服从父母权威的倾向(赖雪芬 等,2014),心理控制的教养方式和权威性孝道的内涵十分契合(李启明,陈志霞,2013),有助于提高权威性孝道。同时,中国家庭的子女对于父母的心理控制可能会认为是“理所应当”,甚至会当作是对自己的关照(刘艳春,陈姣,2019;Wong,Leung,& Catherine,2010),这样的情况下子女以感恩父母为出发点互惠性孝道可能也会得到增强。

此外,不同的养育者会对儿童的发展产生不同的影响(邢淑芬 等,2016)。“严父慈母”是中国主要的家庭教养模式,中国家庭的父亲是权力和地位的主要象征,而母亲担任着儿童抚养者的角色(谷传华,陈会昌,许晶晶,2003),父母因性别和角色的差异可能会使儿童面对父亲和母亲的心理控制在孝道信念上产生不同的反应。如父亲作为家中权威的代表对儿童孝道信念的影响程度很可能要大于母亲。国内已有研究探讨了父母心理控制与子女孝道信念的关系,结果表明父母心理控制与子女权威性孝道呈正相关,与子女互惠性孝道呈负相关(李启明,陈志霞,徐海燕,2016;韦雪艳,姜桂敏,姚金娟,2020)。然而这些研究并没有专门针对小学儿童,关于父亲和母亲心理控制对子女孝道信念的差异性影响也缺少详细讨论。

1.2 亲子依恋的中介作用

有研究发现亲子依恋对孝道信念的形成也起着重要作用(刘明兰,2008;金灿灿,邹泓,余益兵,2011)。亲子依恋被定义为孩子与其主要抚养者之间一种特殊的情感联结或情感纽带,其代表了亲子之间互动的状况(Bowlby,1977;Wu et al.,2019)。依恋理论认为,和谐的亲子关系对青少年儿童心理健康和情感社会化发展的作用至关重要(Bowlby,1973)。一些研究指出,亲子之间的亲密互动和情感联系是孝道信念产生的重要来源,与父母具有良好依恋关系的子女会基于亲情回报父母的养育之恩从而提高互惠性孝道,亲子间情感互动的增强也有利于促进子女权威性孝道的形成(金灿灿,邹泓,余益兵,2011;李晓彤 等,2014;Cheung,Lee,& Chan,1994)。而不良的亲子关系则会阻碍子女对父母表示孝心,导致子女孝道信念降低(Yeh &Bedford,2004)。亲子依恋对孝道信念形成和发展的重要性不言而喻,但目前缺乏对两者关系的实证研究,因此有必要进一步考察亲子依恋与儿童孝道观念的关系。

心理控制作为父母教养方式的一个重要成分,直接影响着亲子依恋质量(何婷 等,2018)。根据心理抗拒理论(Psychological Reactance Theory),随着年龄的增长,儿童的独立意识增强(于海琴,周宗奎,2002),父母心理控制会干扰儿童自主性的发展,引发儿童的抵触情绪,导致儿童试图摆脱对父母的依赖(Van Petegem et al.,2015)。诸多研究发现父母心理控制阻碍了亲子之间亲密感的建立,从而降低亲子依恋的质量(Gallarin &Alonso-Arbiol,2012;Shek,2006)。

此外,家庭系统理论中的“交叉假说”(Crossover Hypothesis)指出家庭子系统中个体在与父母其中一方的互动中产生的情绪和行为会影响到另一方在其他子系统中的情绪和行为(陈玲玲,伍新春,刘畅,2014;White,1999),可推测父母其中一方对儿童的心理控制可能会影响到另一方与儿童的依恋关系,比如说父母其中一方的较强心理控制使得子女加强了与另一方之间的情感依恋。因此,基于中国家庭的整体视角具体分析父母心理控制对亲子依恋的作用机制是十分必要的。如前所述,亲子依恋作为孝道信念的重要影响因素,同时又受父母心理控制的影响,据此推测亲子依恋可能在父母心理控制与儿童孝道信念之间起中介作用。

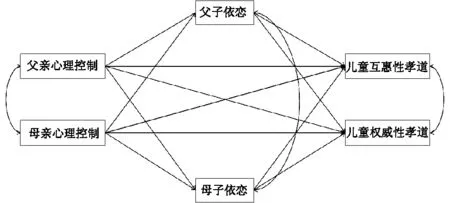

综上所述,提出如下假设:(一)父亲和母亲的心理控制正向预测儿童的互惠性孝道和权威性孝道;(二)父子依恋在父亲、母亲心理控制与儿童互惠性孝道、权威性孝道之间起负向中介作用;(三)母子依恋在父亲、母亲心理控制与儿童互惠性孝道、权威性孝道之间起负向中介作用。

图1 假设模型

2 方法

2.1 被试

采取整体性抽样的方法,以1037名小学儿童为被试,在剔除无效问卷后,最终筛选出842名有效被试,其中男生544人,占总数64.6%,女生298人,占总数的35.4%。儿童年龄主要集中在7~11岁,其中有7岁儿童8人(1%),8岁儿童20人(2.4%),9岁儿童325人(38.6%),10岁儿童418人(49.6%),11岁儿童71人(8.4%)。

2.2 研究工具

2.2.1 父母心理控制量表

采用Shek(2005)编制的父母控制量表中的心理控制分问卷测量父母对儿童心理控制的程度。该量表共包含10个题目,每个题目分为父亲和母亲两方面,单一维度。采用5点计分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~5分,得分越高表示父母的心理控制程度越强。研究中父亲和母亲心理控制的Cronbach’sα系数均为0.84。

2.2.2 亲子依恋量表

采用Armsden和Greenberg(1987)编制、金灿灿等(2010)修订的青少年对父母与同伴依恋量表中的父子依恋和母子依恋分量表测量儿童的亲子依恋质量。每个分问卷各包含15个题目,分为信任、沟通与疏离三个维度。采用5点计分,从“从不这样”到“总是这样”分别计1~5分。问卷的总分是将信任和沟通维度的得分相加再减去疏离维度的得分,得分越高表示依恋质量越高。研究中父子依恋和母子依恋的Cronbach’sα系数分别为0.86和0.83。

2.2.3 双元孝道信念量表

采用Yeh和Bedford(2003)编制的双元孝道量表,量表分为互惠性孝道和权威性孝道两个维度,共计16个题目,互惠性孝道和权威性孝道各8个题目。采用6点计分,从“完全不同意”到“完全同意”分别计1~6分,某个维度得分越高表明该维度的孝道信念程度越深。研究中互惠性孝道和权威性孝道两个维度的Cronbach’sα系数分别为0.88和0.80,总量表的Cronbach’sα系数为0.90。

2.3 数据收集和处理

在征得老师、家长和学生本人的同意后,以班级为单位集体进行施测。问卷均采用自评方式,发放问卷后,由主试对指导语一一进行讲解,尤其对于量表中较为晦涩的题目,如“我认为爸爸很称职”、“父母去世,不管住的多远,都要亲自奔丧”等,在解释题目中词语、句子表面含义的基础上结合日常家庭生活,让被试真正理解其含义,并在班主任老师的协助下指导学生独立作答。测试结束后,由主试统一收回问卷,并采用SPSS23.0和Mplus8.3进行数据处理和分析。

2.4 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法对所有变量包含的项目进行未旋转的主成分因素分析(周浩,龙立荣,2004)。结果发现,特征根大于1的因子一共有10个,第一个因子的变异解释率为19.60%,低于40%的临界标准,可认为研究中不存在明显的共同方法偏差问题。

3 结果

3.1 父母心理控制、父子依恋、母子依恋与儿童孝道信念之间的相关

如表1所示,父亲心理控制与儿童权威性孝道呈显著正相关,与父子依恋、母子依恋和儿童互惠性孝道相关不显著;母亲心理控制与儿童权威性孝道呈显著正相关,与父子依恋、母子依恋呈显著负相关,与儿童互惠性孝道相关不显著;父子依恋、母子依恋与儿童互惠性孝道、权威性孝道均呈显著正相关。

表1 父母心理控制、亲子依恋与儿童孝道信念之间的相关表

3.2 父母心理控制对儿童孝道信念的预测作用检验

以父亲、母亲心理控制为自变量,儿童互惠性孝道和权威性孝道为因变量,进行检验。模型整体拟合指数为[χ2/df=0,CFI=1,TLI=1,RMSEA(90% CI)=0,SRMR=0],处于饱和模型状态,并可进行进一步的分析。路径分析的结果显示,父亲心理控制正向预测儿童互惠性孝道(β=0.14,p<0.05)和权威性孝道(β=0.24,p<0.001);而母亲心理控制对儿童互惠性孝道和权威性孝道的预测作用不显著(β=-0.11,p>0.05;β=-0.02,p>0.05)。

3.3 父子依恋、母子依恋在父母心理控制与儿童孝道信念之间的中介作用检验

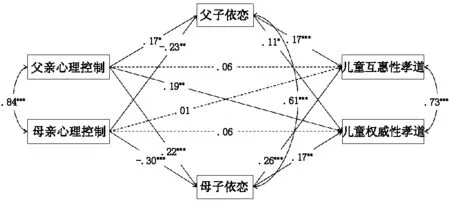

以父母心理控制为自变量,父子依恋、母子依恋为中介变量,儿童互惠性孝道和权威性孝道为因变量,进行中介模型检验(见图2)。模型整体拟合指标为[χ2/df=0,CFI=1,TLI=1,RMSEA(90% CI)=0,SRMR=0],处于饱和模型状态。对该模型的各个路径进行分析,发现父亲心理控制正向预测父子依恋、母子依恋和儿童权威性孝道(β=0.17,p<0.05;β=0.22,p<0.001;β=0.19,p<0.01),对儿童互惠性孝道的预测作用不显著(β=0.06,p>0.05);母亲心理控制负向预测父子依恋和母子依恋(β=-0.23,p<0.01;β=-0.30,p<0.001),对儿童互惠性孝道和权威性孝道的预测作用不显著(β=0.01,p>0.05;β=0.06,p>0.05)。

图2 父母心理控制、亲子依恋与儿童孝道信念的关系模型

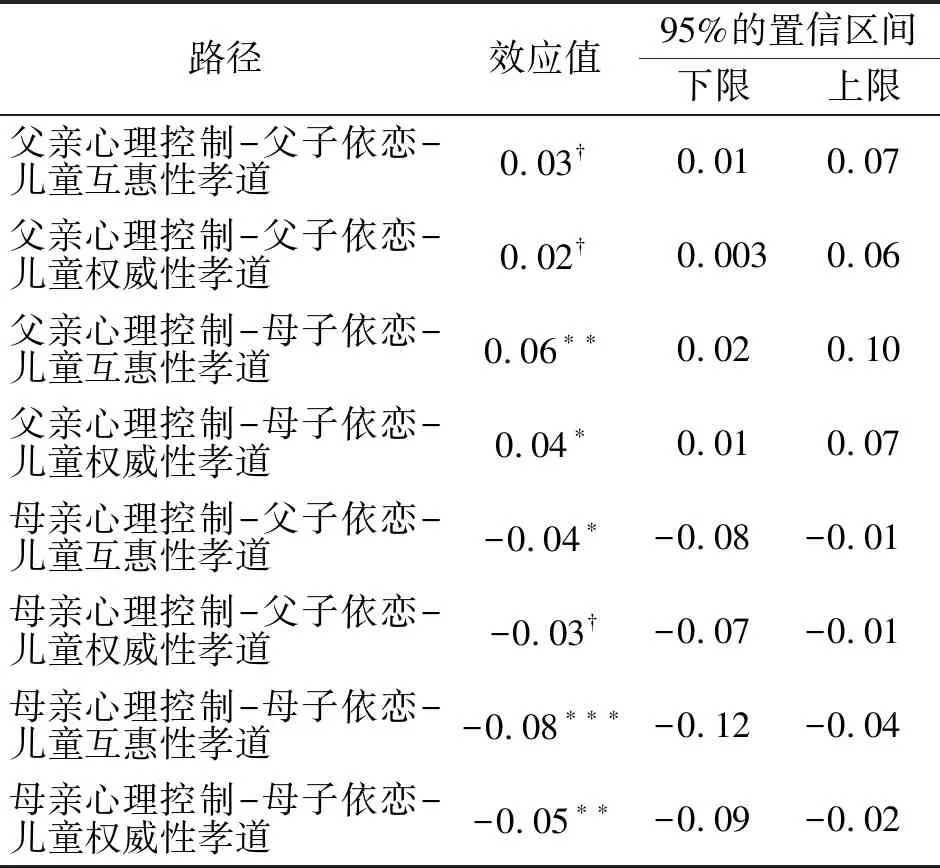

采用偏差校正百分Bootstrap法抽取1000个Bootstrap样本对父子依恋和母子依恋进行中介效应检验(温忠麟,叶宝娟,2014)。结果如表2所示,父子依恋在父亲心理控制与儿童互惠性孝道和权威性孝道、母亲心理控制与儿童互惠性孝道和权威性孝道的关系中的中介效应95%置信区间分别为[0.01,0.07]、[0.003,0.06]、[-0.08,-0.01]、[-0.07,-0.01],均不包含0,表明父子依恋的中介效应显著。母子依恋在父亲心理控制与儿童互惠性孝道和权威性孝道、母亲心理控制与儿童互惠性孝道和权威性孝道的关系中的中介效应95%置信区间分别为[0.02,0.10]、[0.01,0.07]、[-0.12,-0.04]、[-0.09,-0.02],均不包含0,表明母子依恋的中介效应显著。

表2 中介效应显著性检验的Bootstrap分析

4 讨论

4.1 父母心理控制与儿童孝道信念的关系

研究结果显示,父亲心理控制显著正向预测儿童互惠性孝道和权威性孝道;母亲心理控制对儿童两种孝道信念的预测作用均不显著。在中国文化背景下,“父严子孝”的传统教育观念根深蒂固,而且父亲在家庭结构中的地位更加突出(Hamilton,1990),所以父亲心理控制会使儿童潜移默化地形成敬畏权威的价值理念(李启明,陈志霞,2013),从而提高权威性孝道。同时,儿童将父亲对自己思想层面的干预理解为对自己的悉心教导,由此对父亲心存感激想要报答父亲,从而提高了互惠性孝道。孝道诞生的最初目的就是服务以父权社会为基础的君主专制统治,这也从侧面说明相较于母亲,父亲对儿童孝道信念的形成影响可能更大。而母亲主要承担日常照顾儿童的责任(谷传华,陈会昌,许晶晶,2003;Yeh,2009),其教养行为更多是以在生活中与孩子之间形成的依恋关系为媒介来产生影响的,所以母亲心理控制对儿童孝道信念的直接预测作用不显著。这一结果也反映出父亲角色在孝文化中举足轻重的地位,提示国人在今后要多关注父亲的教养对儿童孝道信念形成的作用。同时也不可忽视母亲的作用,即使在研究结果中母亲心理控制没有直接对儿童孝道信念产生影响,但也通过亲子依恋间接影响了儿童孝道信念。

4.2 亲子依恋的中介作用

关于亲子依恋在父母心理控制与儿童孝道信念之间的中介作用,研究结果显示父子依恋和母子依恋均起到了显著的中介作用,但与研究假设不太符的是父亲心理控制正向预测了父子依恋,即父子依恋在父亲心理控制与儿童孝道信念之间起到了正向的中介作用。产生这个结果的原因可能是现代中国家庭的父亲平常忙于工作,与儿童接触的时间较少(伍新春 等,2014),导致儿童缺少父亲的关爱,儿童渴望和父亲多一些亲密相处的机会来增进父子间的感情。因此,即使是父亲干涉儿童的内心想法,儿童也会认为这是父亲对自己的付出和温暖关照,促进了儿童与父亲更多的情感上的沟通与信任,提高了父子依恋质量。于是,儿童一方面基于对父亲的感恩回馈形成互惠性孝道,另一方面为了维持与父亲的情感互动和家庭关系的和谐发展会更多地选择顺从父亲(李琬予,寇彧,2011),提高了权威性孝道。

母子依恋在母亲心理控制与儿童互惠性孝道、权威性孝道之间起显著的负向中介作用,与研究假设相符。这可能是因为母亲作为儿童主要的抚养者,与儿童的情感联结更为紧密,并且母子依恋对于儿童的发展也更重要(Bowlby,1973)。所以母亲心理控制是通过影响母子依恋质量再影响儿童孝道信念的。但与父亲不同的是,母亲心理控制通过母子依恋均负向预测儿童互惠性孝道和权威性孝道。母亲日常照看儿童会使儿童感受到较多的温暖关怀并且倾向于向母亲寻求情感支持(刘艳春,陈姣,2019)。所以母亲试图控制儿童内心世界的时候破坏了母子间的沟通与信任,儿童得不到和母亲的情感交流,同时也意识到个体自主性遭到限制,于是就会抗拒母亲的控制,增加母子之间的疏离感(侯静 等,2002;Shek,2008),从而降低亲子依恋质量甚至引发亲子冲突,间接削弱了儿童回报父母恩情以及遵守道德秩序的动机,也就降低了互惠性孝道和权威性孝道。

除此之外,父亲心理控制提高母子依恋的质量,母亲心理控制降低父子依恋质量的研究结果支持了“交叉假说”的观点。母子依恋在父亲心理控制与儿童孝道信念之间起到了正向的中介作用的结果也是与研究假设存在差异的地方,有研究显示父亲对子女教养的积极参与有助于提升母子依恋的质量(王晓阳,2018)。父亲作为家庭中“道德导师”的角色会更侧重于对子女道德规范、人际关系方面的教育(伍新春 等,2012),比如告诫子女多和父母沟通,不要疏远父母。加上父亲角色的缺失导致儿童更愿意接受父亲的心理控制,使得儿童听从父亲的教导而加强和父母亲的情感联系,母子依恋质量也随即提高,因此儿童两种不同的孝道信念间接得到了发展。而母亲的心理控制容易破坏亲子之间的关系,损害儿童的安全感和舒适感,由此产生的负面情绪容易“传染”到父子子系统中,结果表现为父子依恋质量的下降(邹盛奇,伍新春,黄彬彬,2019),致使儿童孝道信念的减弱。

4.3 研究意义与启示

研究基于传统孝文化,考察了父母心理控制对儿童孝道信念的影响机制,并对比了父亲和母亲心理控制对儿童孝道信念的差异性影响,一定程度上补充、丰富了与儿童孝道信念相关的研究。研究发现母亲心理控制会对亲子依恋和儿童孝道信念产生消极影响,提示我们母亲应该多采取关爱式教养来维护与儿童的依恋关系,并且鼓励儿童发展自主性,这样儿童才能增强孝道信念。另外,虽然父亲心理控制没有降低父子依恋质量和儿童孝道信念,但从长远来看,随着子女年龄的增长和自主意识的不断增强,父亲若继续抑制子女的独立性发展则会造成不好的后果(Soenens &Vansteenkiste,2010)。孝道信念对传承中华文化守规矩、懂礼貌、注重人际关系和维护社会秩序的美德有重要的意义(李启明,陈志霞,徐海燕,2016)。因此,父母既要重视对子女传统孝文化的教育,同时也要结合情感温暖和自由平等的现代教育思想,这样无论是对家庭关系还是子女的社会性发展都是非常有益的。此外,为了避免只把孝道放在家庭环境中考虑,未来研究也可扩大视角,考察孝道信念与子女社会功能、同伴关系、亲社会行为等积极心理变量的关系,使孝道信念在人的全面发展中发挥积极价值(傅绪荣 等,2016;葛枭语,2021)。

4.4 研究局限

研究中仍然存在一些局限。首先,研究采用的是横断研究设计,不能揭示各变量之间的因果关系,未来研究可采用追踪设计对研究结果进一步验证;其次,研究中使用的量表均由儿童填写,容易产生社会赞许效应,使儿童觉得自己具备了应有的孝道信念,今后可采用内隐测验对儿童孝道信念进行测量,并且可以结合父母量表综合考察。

5 结论

(1)父亲心理控制显著正向预测儿童的互惠性孝道和权威性孝道;母亲心理控制对儿童互惠性孝道和权威性孝道的预测作用不显著。

(2)父子依恋、母子依恋在父亲心理控制与儿童的互惠性孝道和权威性孝道之间起显著的正向中介作用。

(3)父子依恋、母子依恋在母亲心理控制与儿童的互惠性孝道和权威性孝道之间起显著的负向中介作用。