4~6岁儿童社会道德特质识别的精细化程度研究*

2023-11-06张真,王欣

张 真,王 欣

(1.中国科学院心理研究所行为科学重点实验室,北京 100101;2.中国科学院大学心理学系,北京 100049)

1 引言

人格特质是个体内部稳定的心理特点,是个体稳定、持久的行为动因(Miller &Aloise,1989;王美芳,陈会昌,2009)。对社会成员来说,通过他人之前的行为表现推断其人格特质(dispositional traits),从而解释和预测他人之后的行为和想法对个体的生存至关重要。即使对儿童来说,在日常互动中,也经常面临需要考虑同伴人格特质的情境。研究者认为,对人格特质的认知是儿童心理理论能力的重要体现,是社会认知能力发展的一个重要里程碑,不仅对儿童的人际互动、社会学习,也对他们的成就动机有深远影响(Cain &Dweck,1995;Camhy &Ruble,1994;Heyman &Dweck,1998;Marble &Boseovski,2020)。因此,考察儿童加工、使用特质信息的发展规律,能够加深我们对儿童社会认知能力特点的理解。

研究发现,儿童在发展早期就表现出特质识别的能力。具体来说,28个月的婴儿就会用“好”和“坏”来描述自己和他人(Bretherton &Beeghly,1982)。4岁开始,儿童能够通过个体的行为识别出其相应的特质(比如,自私,友好,不友好,害羞和胆小),即他们能从实验者提供的特质标签中,选择恰当的一个(Alvarez et al.,2001;高雯,杨丽珠,2007;王美芳,陈会昌,2009),或者判断实验者提供的特质标签是否准确(Liu et al.,2007)。比如,4岁儿童能够识别出在向新认识的同学做自我介绍时,只说了自己姓名就坐下的孩子是害羞的(张琴 等,2011)。

由于特质体现了个体稳定的心理状态和行为动因,基于特质的行为预测(即特质推理)是特质理解能力的另一种重要体现。研究发现,4岁以上的儿童可以根据他人的特质标签,预测他人未来的行为。比如,他们可以根据自私,友好,不友好,害羞这四种特质标签从相反的两种行为中选择出个体将来会做出的行为(如,自私的孩子不让妹妹玩自己的玩具)(Liu et al.,2007;张琴 等,2011)。另外一种对儿童认知能力要求更高的特质推理是完成“行为-行为”的预测(Liu et al.,2007):即首先告诉儿童故事主人公表现出特定的行为,儿童需要基于该行为识别出主人公的特质,并在此基础上预测其之后的行为。国内外研究发现,儿童从4岁起,开始理解特质具有跨时间和跨情境的稳定性(Kramer et al.,2021),能从个体之前的行为预测其之后在相似及不同情境中的行为表现(Boseovski &Lee,2006;Cainet al.,1997;王美芳,陈会昌,2009)。比如,5岁幼儿预测之前和同伴分享食物的小朋友,之后不仅会和别人分享吃的,也会帮助别人(Heller &Berndt,1981)。

但也有研究者提出,学前儿童可能并不是根据特质本身,而是采用其它原则预测行为,比如行为效价匹配原则(Rholes et al.,1990)。根据这一原则,儿童将未来行为和当前行为的效价(好的或坏的行为)进行简单匹配,从而做出诸如爱分享的人也会帮助别人,甚至也会有更高的学业成绩这样的预测。不过,来自其它研究的结果,更多地支持学前儿童具有特质推理能力,而并不仅仅是采用行为效价匹配原则预测行为(Cain et al.,1997;Hermes et al.,2015)。比如,Cain等(1997)发现,虽然对4岁和5岁儿童来说,他们预测亲社会个体相较于反社会个体,之后不仅会更多表现出亲社会行为,也会更加聪明和更擅长运动。但4、5岁儿童还是能够区分智力和运动范畴:也就是说,认为“好”孩子比“坏”孩子更聪明的儿童,并不一定认为“好”孩子比“坏”孩子更擅长运动。并且,对4、5岁儿童来说,角色之前做出的反社会行为对其未来反社会行为的预测强度大于对其未来学术或运动表现的预测强度。总结来说,学前儿童进行特质推理时,会使用但又不完全依赖简单效价原则,相比于预测角色会做出跨特质范畴的同效价行为,儿童更强烈地预测角色会做出同一特质范畴的同效价行为,也就是说儿童能够区分同一特质范畴和不同特质范畴的行为(王美芳,陈会昌,2009)。

尽管已有研究表明幼儿具有一定的特质识别和特质推理能力,但从已有研究中,我们尚不清楚儿童通过所见行为识别出的个体特质的精细化程度,即儿童形成的特质标签的精确、具体程度。一方面,在同一特质范畴内部,我们并不清楚儿童是否能对相似行为有所区别并形成具体的特质标签(比如,爱分享,爱助人)。对于已有研究发现的,幼儿预测之前和同伴分享食物的小朋友,之后也会帮助别人(Heller &Berndt,1981),一种可能是,儿童能够识别出目标个体是爱分享的孩子,并从爱分享预测爱助人。另一种可能是,儿童只是识别出爱分享的个体是友好的孩子,也知道爱助人是友好的表现,从而从一种“友好”预测另一种“友好”。因此,我们并不清楚,儿童进行特质识别时,所形成的特质标签的精细化程度。另一方面,尽管儿童能区分同一特质范畴和不同特质范畴的行为,但由于已有研究中两类特质范畴之间差异较大(比如,社会道德范畴vs.能力范畴;Cain et al.,1997),因此,我们并不清楚当两类特质范畴相似时,儿童表征范畴特质的精细化程度。比如,儿童是否能够区分社会道德和社会习俗这两个相似但又不同的范畴。社会道德强调的是关乎其它个体的利益、权力和公平公正的行为原则;社会习俗强调的是来源于权威、共识或传统的行为原则(Dahl &Waltzer,2020;Turiel,2015)。虽然已有研究表明,儿童3岁时,开始能够区分违反社会道德和违反社会习俗的行为,会认为违反社会道德比违反社会习俗更不能被接受,也更应该受到惩罚(Yoo &Smetana,2022)。但尚无研究考察儿童是否能区分这两个范畴的积极行为。因此,我们并不知道,在特质识别中,儿童能否把属于社会道德范畴和属于社会习俗范畴的积极行为区别开来。回答上述这两个研究问题,有助于明确儿童早期特质识别的精细化程度,加深我们对儿童特质推理心理机制的理解。

为了回答上述两个问题,我们选取4~6岁儿童,以社会道德特质为例进行考察。已有研究发现,儿童对社会道德特质具有高度敏感性。具体来说,4岁,7岁和12岁儿童对社会道德特质的识别(比如,大方/小气)均好于对能力特质(如,聪明/不聪明)的识别(王美芳,2008)。4~8岁儿童更愿意选择友好(但对别人的画作给出了负面评价),而非不友好(但对别人的画作给出了正面评价)的个体作为朋友(Croce &Boseovski,2020)。此外,如果目标个体同时具有社会道德特质和其它范畴特质,但是效价相反时(比如,善良但不能干),儿童会根据个体的社会道德特质而非和情境更加匹配的其它范畴特质选择同伴。比如,当让儿童在一个聪明但不友好和一个友好但不聪明的同伴中,选择一个一起参加智力竞赛时,无论是4岁还是9岁儿童,都倾向于选择友好(但不聪明)而非聪明(但不友好)的个体,并且,这种选择偏好在4岁儿童中更为突出(Heyman et al.,2003)。我国4~6岁儿童在相似任务中也表现出对社会道德特质的偏好(徐鑫锫 等,2021;周海丽,周晖,2014)。因此,从社会道德特质切入,有利于我们探查到儿童特质识别的早期特点。

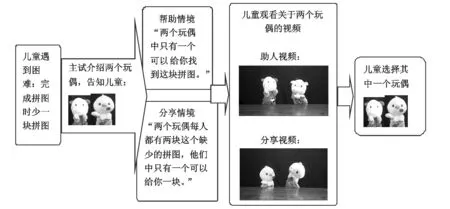

本研究将通过两个实验分别回答上述两个研究问题。在道德发展领域,分享、助人和安慰是儿童中常见的三种亲社会行为,并且这三种行为有各自的发展特点和认知机制(Dunfield,2014;Dunfield &Kuhlmeier,2013),我们将选取助人和分享行为作为考察的目标行为。实验1将考察4~6岁儿童在看到他人做出助人或分享行为时,是否能针对具体行为形成准确的特质标签(即,爱助人的,爱分享的);实验2将考察4~6岁儿童是否能够把属于社会道德范畴的助人、分享行为,和属于社会习俗范畴的守纪律行为区分开来,表现出对属于社会道德范畴行为的敏感。两个实验都采用基于特质识别的同伴选择任务。具体来说,实验中儿童将置身于困难情境,需要基于两个玩偶的特质从中选择一个来解决自己的困难。每个实验均设置两种困难情境,一种是儿童需要得到他人的帮助,一种是儿童需要得到他人的分享。之后,儿童通过观看短视频了解两个玩偶之前的行为表现。儿童只有通过两个玩偶之前的行为识别出其所具有的特质(实验1)或识别出该行为所属的特质范畴(实验2),才可能预测到其之后的行为从而选择出最有可能解决自己困难的玩偶。

实验1中,两个目标玩偶做出的行为分别是帮助他人以及与他人分享,而处于困境中的儿童或者需要得到帮助,或者需要得到分享。研究假设是,儿童如果能根据两个玩偶的表现形成具体的特质表征(即,爱助人的玩偶,爱分享的玩偶),那他们在需要得到帮助时,会选择爱助人的玩偶,在需要得到分享时,会选择爱分享的玩偶。如果儿童在看到两个玩偶之前的表现后,只能对它们形成一般性泛化的特质表征(比如,友好),那么,当他们需要被帮助或被分享时,将不会对两个玩偶产生选择偏好。

实验2中,在儿童寻求帮助的情境中,一个玩偶表现出分享行为,一个表现出守纪律行为;在儿童寻求分享的情境中,一个玩偶表现出助人行为,一个表现出守纪律行为。研究假设是,如果儿童在看到两个玩偶的表现后,能够识别出分享和帮助行为属于同一范畴(即社会道德范畴),而守纪律和助人、分享行为不属于同一范畴,那么儿童在需要得到帮助时,会选择分享玩偶,而在需要得到分享时,会选择助人玩偶。如果儿童对分属这两个特质范畴的行为没有区分的话,则会在两个玩偶之间随机选择。

2 实验1 儿童对助人特质和分享特质的识别

2.1 研究方法

2.1.1 参加者

从北京市1所幼儿园随机选取儿童共122名。其中4岁儿童42人(Mage=4.37;SD=0.26;男19人)、5岁儿童40人(Mage=5.38;SD=0.24;男19人)、6岁儿童40人(Mage=6.42;SD=0.19;男19人)。

2.1.2 材料

一副拼图,2个目标玩偶,助人视频(目标玩偶帮助另一个玩偶捡回了滚走的球;时长20s),分享视频(目标玩偶给另一个玩偶分享了一个棒棒糖;时长20s),播放每个视频的ipad(2台),贴画(作为小礼物)。

2.1.3 程序

实验在幼儿园一个安静房间内由主试和儿童一对一完成。主试首先请儿童进行拼图游戏,并告知:如果能完成拼图,就可以得到一个小礼物。儿童在完成拼图的最后阶段,会发现少一块拼图。主试也表示惊讶,同时开始四处寻找。

主试在适当寻找后,指着桌子上事先摆好的两个玩偶,告知儿童其中一个玩偶可以协助解决这个问题。在儿童需要得到帮助的情境下(帮助情境),主试告知儿童“你看,这里有两个玩偶,他们中间只有一个,可以给你找到这块拼图”。在儿童需要得到分享的情境下(分享情境),主试告知儿童“你看,这里有两个玩偶,他们每人都有两块这个缺少的拼图。他们中只有一个,可以给你一块缺少的拼图”。对各年龄组来说,一半儿童参加帮助情境,一半儿童参加分享情境。

随后让儿童观看两个玩偶与他人的互动视频,播放视频的ipad放在对应玩偶实物旁边。每个情境中,两个视频的播放顺序,两个玩偶及相应iPad的左右位置,以及哪个玩偶做出助人行为哪个玩偶做出分享行为,均在儿童间平衡。两个视频依次播放完毕时,屏幕都停留在目标玩偶递东西给另一个玩偶的镜头(助人视频中,目标玩偶把球递给另一个玩偶;分享视频中,目标玩偶把棒棒糖递给另一个玩偶)。主试请儿童在两个玩偶实物中选择一个,来帮助自己找到拼图(帮助情境),或分一块拼图给自己(分享情境)(实验流程见图1)。儿童做出选择后,主试操作被选择的玩偶,在需要帮助的情境中,让玩偶找到了拼图,在需要分享的情境中,让玩偶分享一块拼图给儿童。

图1 实验1流程示意图。助人视频中,红衣玩偶(左)帮助黄衣玩偶(右)捡回球,把球给了黄衣玩偶;分享视频中,黄衣玩偶(左)把自己的一根棒棒糖给了蓝衣玩偶(右)。

2.1.4 计分

帮助情境中,儿童选择助人玩偶,记1分,选择分享玩偶,记0分;分享情境中,儿童选择分享玩偶,记1分,选择助人玩偶,记0分。

2.2 结果与讨论

首先对4~6岁儿童在帮助情境下的同伴选择进行分析,三个年龄组儿童的同伴选择情况如图2所示。

图2 4~6岁儿童在帮助情境中对不同特质玩偶的选择百分比(*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001)

二项分布检验发现,在帮助情境下,三个年龄段的儿童均偏好选择做出助人行为的玩偶(4岁:16/21,即21个儿童中有16人选择爱助人的玩偶,p<0.05;5岁:17/20,p<0.01;6岁:19/20,p<0.001)。卡方检验进一步表明,三个年龄组选择爱助人玩偶的人数没有差异(χ(2)2=2.88,p=0.24)。

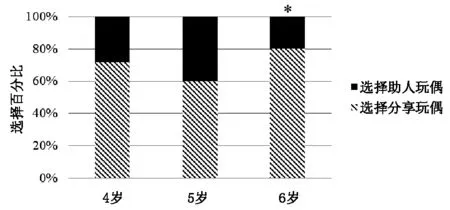

其次,对4~6岁儿童在分享情境下的同伴选择进行分析,三个年龄组儿童的同伴选择情况如图3所示。

图3 4~6岁儿童在分享情境中对不同特质玩偶的选择百分比(*p<0.05)

二项分布检验发现,在分享情境下,6岁儿童偏好选择做出分享行为的玩偶(16/20,即20个儿童中有16人选择爱分享的玩偶,p<0.05);4岁和5岁儿童则没有表现出选择偏好(4岁:15/21,p=0.08;5岁:12/20,p=0.50)。尽管卡方检验表明,三个年龄组选择爱分享玩偶的人数没有差异(χ(2)2=1.97,p=0.38)。

实验1考察了儿童在需要得到帮助或需要得到分享的情境下,是否能够根据两个玩偶之前做出的助人或分享行为识别出其分别具有爱助人或爱分享的特质,进而预测到不同玩偶之后可能的行为并做出恰当的同伴选择。我们发现在帮助情境下,4~6岁儿童会一致地偏好选择爱助人的玩偶,而在分享情境下,儿童直到6岁才偏好选择爱分享的玩偶。我们将在总讨论中对结果的其它可能解释以及对助人和分享特质识别的年龄差异做进一步分析。下面的实验2将考察儿童对范畴性特质的精细识别特点,即儿童是否能将属于社会道德范畴的行为和属于社会习俗范畴的行为进行区分,表现出对社会道德特质的敏感。

3 实验2 儿童对社会道德特质和社会习俗特质的识别

3.1 研究方法

3.1.1 参加者

从北京市1所幼儿园随机选取4岁、5岁和6岁儿童各40名,男女各半(6岁组男19人),平均年龄分别为4.33岁(SD=0.22)、5.41岁(SD=0.24)和6.42岁(SD=0.21)。

3.1.2 材料

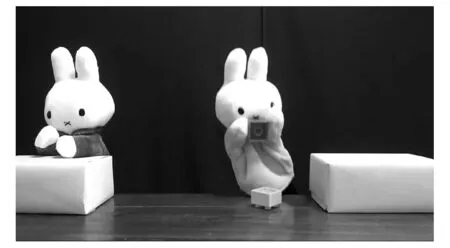

实验材料基本同实验1。不同之处在于,实验2增加了守纪律的视频(时长35s)及做出守纪律行为的玩偶实物。守纪律视频中,目标玩偶遵守纪律收好了玩具并在桌子后面坐好,另一个玩偶则没有收玩具,没有坐好。守纪律视频中,一半是玩偶A,一半是玩偶B做出了守纪律的行为。

3.1.3 程序

实验流程和实验1基本相同。不同之处在于,在帮助情境中,儿童观看分享视频和守纪律视频,而在分享情境中,儿童观看助人视频和守纪律视频。对各年龄组来说,一半儿童参加帮助情境,一半儿童参加分享情境。每种情境中,当两个视频依次播放完毕时,屏幕都停留在目标玩偶的典型行为镜头(帮助情境下,目标玩偶把球递给另一个玩偶;分享情境下,目标玩偶把棒棒糖递给另一个玩偶;守纪律情境下(见图4):目标玩偶已经收拾完积木并坐好,另一个玩偶还在玩积木)。两种情境下,儿童都需要在两个玩偶中选择一个解决自己的困难。

图4 守纪律视频中,蓝衣玩偶(左)遵守纪律收拾玩具坐好,黄衣玩偶(右)不守纪律仍在玩玩具。

3.1.4 计分

计分方式同实验1,即帮助情境下,儿童选择分享玩偶,记1分,选择守纪律玩偶,记0分;分享情境下,儿童选择助人玩偶,记1分,选择守纪律玩偶,记0分。

3.2 结果与讨论

首先对4~6岁儿童在帮助情境下的同伴选择进行分析,三个年龄组儿童的同伴选择情况如图5所示。

图5 4~6岁儿童在帮助情境中对表现出不同范畴特质的同伴的选择百分比

二项分布检验发现:三个年龄组的儿童均没有表现出对做出分享行为玩偶的偏好(4岁:10/20,即20个儿童中有10人选择了爱分享的玩偶,p=1.00;5岁:9/20,p=0.82;6岁:6/20,p=0.12)。相应地,卡方检验表明,三个年龄组选择爱分享玩偶的人数没有差异(χ(2)2=1.78,p=0.41)。

其次,对4~6岁儿童在分享情境下的同伴选择进行分析,三个年龄组儿童的同伴选择情况如图6所示。

图6 4~6岁儿童在分享情境中对表现出不同范畴特质的同伴的选择百分比

二项分布检验发现:三个年龄组的儿童均没有表现出对做出助人行为玩偶的偏好(4岁:11/20,即20个儿童中有11人选择了爱助人的玩偶,p=0.82;5岁:13/20,p=0.26;6岁:9/20,p=0.82)。相应地,卡方检验表明,三个年龄组选择爱助人玩偶的人数没有差异(χ(2)2=1.62,p=0.45)。

实验2考察了儿童在需要得到帮助(或分享)的情境下,能否根据两个玩偶之前做出的分享(帮助)或守纪律行为,识别出相比于守纪律行为,分享和助人行为更属于相同特质范畴,进而预测到不同玩偶之后可能的行为并选择恰当的同伴。结果发现4~6岁儿童在两个情境下均没有表现出选择偏好,也就是说儿童在需要得到帮助或需要被分享时,选择之前表现出相同特质范畴行为和表现出不同特质范畴行为的个体的可能性相当。一个可能的解释是,由于两个目标玩偶都做出了积极效价行为,当儿童使用行为效价匹配原则预测行为时,会预测这两个玩偶之后都会帮助自己或和自己分享,因此,对两个目标玩偶表现出同等程度的偏好。但实验1的结果并不支持这样的解释,因为实验1中,儿童在相同的任务情境中,并不是采用行为效价匹配原则,而是根据目标玩偶的具体特质进行同伴选择,因此,一个更有可能的解释是,4~6岁的儿童不能区分两个目标玩偶做出了不同特质范畴的行为,他们很可能认为助人、分享和守纪律行为属于相同的特质范畴,因此预测守纪律的个体和爱助人(爱分享)的个体有同样的可能做出分享(助人)行为。这一点我们将在总讨论中展开论述。

4 总讨论

本研究在社会道德特质领域,考察了4~6岁儿童特质识别的精细化程度,即儿童针对特定的亲社会行为表现,能否形成具体的特质标签(比如,爱助人的,爱分享的),以及儿童能否把社会道德范畴和其它相似范畴的特质进行区分。实验1发现,在需要得到帮助的情境下,4~6岁儿童偏好选择之前做出助人而不是做出分享行为的玩偶;在需要得到分享的情境下,儿童直到6岁,才表现出对之前做出分享行为的玩偶的选择偏好,而4岁和5岁儿童对这两种玩偶没有偏好。实验2发现,4~6岁儿童,在需要得到帮助(或得到分享)时,面对爱分享(或爱助人)的玩偶和守纪律的玩偶,并没表现出对做出同一特质范畴内不同行为(爱助人或爱分享)的玩偶的选择偏好。这些结果揭示了学前儿童在社会道德特质精细化识别上的发展特点和局限。

首先,对于实验1中发现的,4~6岁儿童在需要得到帮助时会选择助人玩偶而不是分享玩偶,儿童会不会并没有对玩偶形成助人特质的标签,而仅仅是通过对情境进行简单匹配完成的?也就是说,实验中,儿童需要得到帮助找到拼图的情境,和玩偶A帮另一玩偶捡皮球情境的相似度,要高于和玩偶B给另一玩偶分糖果情境的相似度。所以,即使4岁儿童,通过简单的情境匹配,也会在需要人帮助找拼图时,选择之前做出助人行为的玩偶A。不过,实验1中儿童在分享情境和帮助情境中选择模式的差异,并不支持这种情境匹配解释。实验1中,儿童4岁就表现出对助人玩偶的偏好,而直到6岁,他们才表现出对分享玩偶的偏好。如果儿童仅仅通过情境匹配进行同伴选择,4岁和5岁儿童在分享情境中也应该能够选择正确玩偶;毕竟,在我们的任务中,分享情境(需要玩偶分给自己一块拼图)和分享玩偶所处情境(玩偶分给另一玩偶一块糖果)间的匹配度,要高于助人情境(需要玩偶帮助寻找丢失的拼图)和助人玩偶所处情境(玩偶帮助捡回滚走的球)间的匹配度。所以,如果儿童通过简单的情境匹配进行同伴选择,那他们在分享情境中的选择正确率至少会和他们在助人情境中的选择正确率相当。而事实上我们发现,儿童直到6岁,才在分享情境中表现出选择偏好。这说明,儿童并不是通过简单的情境匹配进行同伴选择。一个更可能的解释是,儿童对做出助人和分享行为的玩偶有所区分,并且,更早地对助人玩偶形成正确的特质识别(爱助人的)。而直到6岁,他们才对做出分享行为的玩偶形成稳定的特质识别(爱分享的)。

为什么儿童4岁就能识别助人特质,而直到6岁,才能识别分享特质呢?这可能源于儿童对助人行为的认知好于对分享行为的认知。从帮助和分享行为的发展上看,助人行为的发展要早于分享行为。研究发现,14个月大时,婴儿就会自发的帮助他人捡东西(Warneken &Tomasello,2007);而到了18~24个月之间,儿童才开始和他人分享玩具、食物(Brownell et al.,2013),而且分享的发生依赖于他人明确表达自己的愿望(Brownell et al.,2009)。此外,儿童会选择性地和朋友分享(Moore,2009)。可见,相对于分享行为,帮助行为在儿童中发展的更早、表达更加普遍,这可能造成儿童对他人做出的助人行为有更明确的认知,同时也更加清楚自己的需求是得到帮助,这可以解释本研究中儿童4岁就已经能够对他人形成稳定的助人特质标签。比较而言,分享行为在儿童中发展较晚,表达受到情境因素的影响,这可能导致儿童对他人分享特质的识别发展更晚。随着儿童社会互动经验和分享经历的增加,他们才能更好地理解爱分享这个特质,因此,本研究中儿童直到6岁才在分享情境中表现出对爱分享玩偶的偏好。

特别地,在实验1中,两个玩偶表现出效价相同的同范畴行为,这对儿童的特质推理提出了更高的认知要求,因为儿童无法通过效价匹配进行行为预测,而必须对两个特质进行区分。因此,实验1的结果表明,学前儿童有能力对社会道德范畴内部的相似行为进行区分并形成具体的特质标签,而不是形成泛化的“好孩子”标签。不过,不同行为自身的特点会影响这种精细化特质识别能力出现的早晚。未来研究中,还需要采用不同的实验任务来进一步验证本研究的发现。此外,虽然本研究揭示了儿童对助人和分享这两种典型社会道德特质的识别能力,未来研究还可以引入其它种类的社会道德行为(比如,安慰、诚实),以更为全面地揭示儿童对社会道德范畴内部相似行为形成具体特质表征的能力。

在实验2中我们发现,儿童在需要得到帮助(分享)时,面对爱分享(爱助人)和守纪律的两个玩偶,并没有表现出选择偏好。从具体特质的层面,两个目标玩偶具有的行为特质都不直接对应儿童的需要,因此,儿童只有从范畴特质的角度出发,才能做出正确的选择。那么,本研究中,儿童不能做出正确选择,是因为他们不知道分享和助人行为属于同一特质范畴吗?已有研究的发现并不支持该解释。比如,王美芳和陈会昌(2009)发现,4岁儿童已经能够根据角色的过往行为预测他们会做出概念相似的行为(比如,预测做作业仔细的孩子也会备齐各色彩笔),这提示儿童能够识别出同范畴行为。类似地,5岁儿童预测之前和同伴分享食物的小朋友,之后也会帮助别人(Heller &Berndt,1981),这更直接地表明,幼儿知道分享和助人行为属于同一特质范畴。因此,对本研究结果,更可能的解释是,虽然4~6岁儿童知道分享和助人行为属于同一特质范畴,但是,他们并没有把守纪律划归为不同的特质范畴,而是很可能把守纪律和助人、分享纳入同一特质范畴,也就是说,儿童对分享、助人所属的社会道德特质和守纪律所属的社会习俗特质没有区分。因此,尽管4~6岁儿童能够预测爱分享的玩偶也爱助人(或爱助人的玩偶也爱分享),他们很可能也同样预测守纪律的玩偶也爱助人或爱分享。所以,儿童直到6岁也不能在自己需要被帮助(被分享)时,选择做出过同特质范畴其它行为的玩偶。

已有研究表明,儿童对社会道德和社会习俗的区分,特别是对社会习俗的理解,经历了一个发展的过程(Yoo &Smetana,2022)。比如,张卫等(1998)对6到14岁儿童的研究发现,尽管6岁儿童已经能够区分道德违规和社会习俗违规,但直到8岁才能对两者的区别有深刻理解。冯天荃等人(2010)发现,3~5岁儿童对道德违规的理解显著好于对习俗违规的理解。本研究中,儿童要区分的不是两个范畴的违规行为,而是要区分符合社会道德和符合社会习俗的行为,由于成人对儿童做出这两类积极行为会一致地给与鼓励,加之儿童对社会习俗的理解滞后于对社会道德的理解,可能造成了本研究中学前儿童对这两类积极行为没有区分,也因此没有表现出对社会道德特质的敏感。不过,由于本研究仅仅采用了守纪律这样一种社会习俗行为,未来的研究还可以采用其它的社会习俗行为(比如,对老师有礼貌)来进一步确认学前儿童对属于这两类范畴的行为进行精细化区分的能力,以及发现儿童能够区分出这两类特质范畴的年龄起点。

5 结论

综合实验1和实验2的发现,可以得到以下结论:(1)4~6岁儿童能够对社会道德范畴内部的相似行为形成具体的特质标签,但儿童对助人特质的识别早于对分享特质的识别;(2)4~6岁儿童尚不能区分社会道德范畴和社会习俗范畴的积极行为。以上结果提示,学前儿童在对社会道德特质的识别中,更早形成的是关于具体行为,而不是关于范畴的特质标签。这些发现揭示了学前儿童对社会道德特质识别的早期特点,有助于加深我们对学前儿童特质推理心理机制的理解。