类案检索同类案例的拘束力性质证成及规范路径

2023-11-06洪潇潇

洪潇潇

一、问题的提出

强制类案检索是案例指导制度确立的关键一环,亦是实现同案同判的基础性构成。①“同案同判”通常指在相同或类似的案件中,法院作出相同的裁判。这意味着在处理类似案件时,法院会充分参考之前的判例。“类案同判”则是指在不完全相同但有相似特征的案件中,法院作出同等相似的裁判。虽然案件的具体细节可能有所不同,但法院会参考之前类似案例,以避免对类似情形下的被告人产生不公平的待遇。总的来说,“同案同判”更强调案件的相同性,而“类案同判”则更注重案件的相似性。两者都是为了维护司法公正和一致性而采取的原则和做法,以确保类似情形下裁判结果的相对稳定性和可预测性。鉴于两者在理论中所表达的意涵具有同一性,本文均表述为“同案同判”。现有理论层面对检索出的类案多是从技术上、应用上进行探讨,抑或对具体类型的类案,例如从指导性案例在司法裁判中的性质与应用进行研究。然而,对于类案的拘束力性质如何却缺乏研究。作为同案同判抑或类案裁判机制核心要素的类案,无论从形式正义还是实质正义的理论层面,都应当先解决其在司法裁判中拘束力如何的难题。自强制类案检索制度实施以来,已有诸多案例在裁判中依照《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》(以下简称《指导意见》)的规定对类案作出回应。但是,“参照”“参考”等模糊概念无法从方法论上帮助法官得到具象化的类案运用路径。作为“前案”的类案对作为“后案”的待裁案件的拘束力性质究竟为何?只有厘清类案拘束力的性质才能使类案在法官司法裁判中发挥方法论作用,使案例指导制度发挥其应有之义,使“同案同判”不至于沦为虚构的法治神话。①有学者认为,严格意义上的“同案”并不存在,致力于结果平等的“同判”在逻辑上非常脆弱,因此同案同判并不具备逻辑正当性。参见周少华:《同案同判:一个虚构的法治神话》,载《法学》2015年第11期。

案例一:刘某立等诉刘某等机动车交通事故责任纠纷申请再审案。②参见刘阿立、牟居芬、李艳艳诉刘祺等机动车交通事故责任纠纷案,辽宁省高级人民法院(2021)辽民申5273号民事裁定书。该案中,再审申请人刘某立等主张该案的事实部分与最高人民法院第24号指导性案例相类似,且该案事实与浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙01民终8287号民事判决书完全一致,两审法院均未参照上述案例,导致裁判结果错误。同时,刘某立等在该案两审过程中均提交了上述指导性案例供法院作为类案参考,但法院在裁判时均未在裁判文书说理中对所提交类案予以回应,构成了程序违法。辽宁省高级人民法院认为,原一、二审法院未对本案是否适用第24号指导案例进行论述,故依照《指导意见》第9条、第10条之规定将本案发回重审。

问题一:类案对待裁案件是否具有拘束力,拘束力性质如何界定?

在案例一中,当事人认为该案在实体上与第24号指导案例的基本事实、争议焦点、法律适用具有相似性而法院未予参照,造成同案不同判;在程序上未对为何不参照指导案例作出论理,造成了程序违法。实践中,当事人或将类案作为抗辩理由或将其作为证据使用。此处隐含的前提是认为类案在实证法上具有规范的拘束力。类案的拘束力是类案裁判机制得以运行的基础。类案亦是待裁案件的“前案”,依照依法裁判的逻辑,“前案”与“后案”之所以能够形成同案同判是因为两案都依据了各自的裁判规则作出了正确的裁判,并非“前案”对“后案”具有拘束力。那么,“前案”对“后案”是否具有拘束力?如果有,该种拘束力性质为何?

案例二:广州某房地产开发有限公司诉石河子某股权投资管理有限公司等金融借款合同纠纷案。该案中,上诉人广州某房地产开发有限公司将另案判决作为证据向法庭提交,法院认为,该另案判决不属于证据种类之一且并非指导性案例,故依照《指导意见》第10条之规定对该另案判决予以回应:“两案所涉合同在实现债权的‘其他费用’承担问题上的约定并不相同,故就‘财产保全责任险’费用的承担问题无法参照、参考。”①参见广州元阳房地产开发有限公司诉石河子信远业丰股权投资管理有限公司等金融借款合同纠纷案,最高人民法院(2021)最高法民终962号民事判决书。

问题二:类案拘束力的强弱表现如何?是否具有效力弹性?

在案例二中,法官依据案件事实对两案是否为类案作出了实质判断。在类案裁判中,法官要在待裁案件与同类案例之间进行反复比对进而论证类案是否应为“类案”。《指导意见》第9条规定,检索到的类案为指导性案例的,人民法院应当参照作出裁判,检索到其他类案的,人民法院可以作为作出裁判的参考。从语义学的角度,“应当参照”使指导性案例具有强制性的拘束力,而“参考”并非强制的、不得不的,其他类案所表现出的拘束力也就较弱。正如张某诉孙某民间借贷纠纷申请再审案,法院认为张某提出的“同案不同判”的申请再审事由,即便该事由属实,但类案同判并非法律适用的一般原则,且我国并非判例法国家,相关类案的裁判意见仅能作为原审审理时的参考而并非处理本案的依据。②参见张艳春诉孙素英民间借贷纠纷案,山东省高级人民法院(2021)鲁民申11217号民事裁定书。实践中,由于指导性案例体量、审级制度等原因,法官基于个人功利主义会更加注意上级法院的生效判决以及同地区、同级、同院的类案裁判规则,总会自发性的与身边法官保持一致,只有在本地区无相类案例的情况下才会选择关注本该拘束力更强的指导性案例以及其他地区的相类案例。通过类案的类型化,当前类案对于法官裁判的拘束力强弱差异表现为:从本院上级法院相类案例,到本地区其他法院相类案例,到指导性案例,再到其他地区相类案例,其拘束力强弱呈现递减态势。

案例三:国家开发银行诉宋某等申请执行人执行异议之诉案。该案中,法院认为该案与该院受理的另一类案(2021)最高法民终1064号一方当事人相同、案涉抵押财产相同、适用法律相同,故决定以该案进行示范开庭、示范裁判,并根据类案类判规则对其他类似案件进行审理。③参见国家开发银行诉宋艳君等申请执行人执行异议之诉案,最高人民法院(2022)最高法民终15号民事判决书。

问题三:类案拘束力是否应当有必要的范围与限度?

在案例三中,法官从功能主义的角度将同院类案作为示范案例,并将类案类判作为规则进行援引。可见,最高人民法院采用了同案同判作为法律规则的“强主张”。通说认为“同案同判”具有减轻法官论证负担和限制自由裁量的作用。对于与前案相类似的待裁案件法官不必重新论证,而是直接接受前案的论证思路和结论,类似于法教义学功能。换言之,类案机制的功能除统一法律适用,解决“同案不同判”外,其还具有减轻论证负担的附随功能。《指导意见》第10条规定了不同类案的回应方式,即对指导案例应当在裁判文书说理中回应是否参照并说明理由,对其他类案可以通过释明等方式予以回应。然而,法官面对海量的类案且不甚精准的类案,类案机制是否真正能减轻法官的论证负担?而且,在同案同判的语境下,存在过分夸大类案拘束力的现象,造成“异案同判”。当事人在提交类案时对类案给予己案所起到的拘束效果具有极大预期,且不论是否为类案,该类案是否已经不再适用于当下的环境,跨越区域提交的案例是否能够成为所谓“类案”?因为每个地区都有特殊性,这无异于加重了法官的论证负担。而上述“张某案”中,法院采用了“弱主张”并“一刀切”地回应其他法律主体提出的类案,由此走向另一个极端。

二、类案在制度意义上对司法裁判拘束力的性质证成

类案的拘束力作为同案同判的“元要素”,是同案同判结构的核心构成要件。如果两个相似案例之间并无拘束力,均是依法裁判的自然结果,则同案同判的逻辑就无从谈起。而同案同判是类案拘束力的逻辑渊源,如无同案同判在制度意义上的独立存在,则类案的拘束力亦是伪命题。因此,同案同判的结构与类案的拘束力共同构成了相互影响的内部法律系统。

(一)同案同判与依规则裁判的关系

明晰类案在制度意义上对司法裁判的拘束力性质,首先要厘清同案同判的性质。同案同判是个案依据特定法律规则裁判后的自然结果,还是与依规则判断为相互对立于司法裁判中一体两面?有学者认为,同案同判具有可被凌驾性,属于与法律相关的道德义务,并不能凌驾于依法裁判的构成性法律义务。有学者认为,同案同判属于依法裁判的衍生性义务,是“溢出”依法裁判之外的表征,不具有方法论原则,仅是一种价值符号。①参见雷磊:《同案同判:司法裁判中的衍生性义务与表征性价值》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2021年第4期。有学者认为,依法裁判与同案同判都是司法的义务性要求,依法裁判是司法的初级本质,而同案同判是司法的深层性本质,依法裁判与同案同判是内在于司法的一体两面。②参见孙海波:《“同案同判”与司法的本质——为依法裁判立场再辩护》,载《中国法律评论》2020年第2期。换言之,两者同属于裁判者的构成性法律义务。

同案同判与依规则裁判两者同为构成性法律义务更具有合理性。首先,司法裁判的内涵并非仅限于纠纷的解决,其公共属性意味着司法裁判受到诸多价值衡平的影响。法律规范如果是周延的,那么同类案件依据法律规则都会得出一致性的结论。然而,实践中同案不同判屡被公众诟病的现状却提示这种理想的裁判逻辑并不存在。在司法裁判的过程中,排除任何的“决策”因素,严格按照法律规则作出裁判基本上是不可能的。①参见泮伟江:《超越“依法裁判”理论》,载《中国法律评论》2020年第2期。如果司法裁判真如有些观点认为的可以按照某种逻辑公式得出结论,那么人工智能就能替代法官进行决策。而实质上司法裁判本身由于人的参与存在诸多不确定性。申言之,依规则裁判不能完全融贯于司法裁判的全部面向,裁判结果总会受到法律条文不同解释、社会价值取向、地域经济水平、法官个人倾向性意见等因素的影响而具有不确定性。

12月25日,水利部学习贯彻习近平总书记系列讲话精神部管干部和部机关处级干部轮训班在京开班,标志着水利部学习贯彻习近平总书记系列讲话精神集中轮训工作全面启动。

其次,法官在裁判过程中并非机械的法条主义者,法律自身所具有的概括抽象性为法官自由裁量预留了空间,要想限制其自由裁量仅依靠依裁判规则的路径显然无法实现。这意味着,从形式正义的实质上同案同判具备作为方法论的场域。安德瑞·马默(Andrei Marmor)提出“同案同判”可能会发生作用的三种场合:一是裁决部分地建立在任意选择的基础上;二是司法裁决基于在不可通约的价值之间进行选择;三是涉及道德模糊性或不确定性的案件。②See Andrei Marmor,“Should Like Cases Be Treated Alike?”,Legal Theory,Vol.11,No.1 (2005),pp.28-31.

最后,同案同判是否是道德义务?约翰·塞尔(John Searle)最早提出了“调整性规则”(regulative rule)与“构成性规则”(constitutive rule)这对概念,前者所调整的是先在的或独立的行为,而后者不仅会调整行为,同时还会创造或界定一些新的行为。③See John R.Searle,Speech Acts:An Essay in the Philosophy of Language,Cambridge University Press,1970,p.33.法律规范多为调整性规则,行为往往先于或者独立于规则,如《民法典》规定民事主体的人身权利不得侵犯。构成性规则并不限于调整行为,更为重要的是形塑了行为。同案同判的逻辑在于类比推理,类型化思维是人们在认识中的基础性思维,人们总是会不自觉地模仿他人行为以调整修正自身行为。换言之,法官在作出裁判时会事实上的在待裁案件与其他案例之间来回比对,以避免与他人作出不同的法律解释。而构成性规则具有强制性,该种强制性是不可被放弃的。这种“不可放弃性”在范畴上并非完全等同于“不可凌驾性”,一旦发生足以推翻的事由,则规则可被“凌驾”,但并不影响该规则在适用时的“不可放弃性”,例如,在“电梯劝烟猝死案”中,二审法院即作出了有别于以往价值取向的判决。构成性义务无论作为规则还是作为原则都并非不可凌驾,其所要求的“不可放弃性”与“可被凌驾”是可以内在地兼容的。④参见孙海波:《类似案件应类似审判吗?》,载《法制与社会发展》2019年第3期。因此,将同案同判作为道德义务的立论基础难以成立。在后文的案例四中,最高人民法院在裁判文书中表述为“类案类判规则”。可见,在实务中同案同判亦被归为法律规则。由此,同案同判规则属于构成性规则,法官对于同案同判则具有“构成性义务”(constitutive obligation)。正如“法官不得拒绝裁判”原则,即便是在立法缺位的场合,法官也不能对待裁案件置之不理。

综上,同案同判与依规则裁判是相互独立于司法中的一体两面,作为一种法律规则,其自身具备在制度意义上的规范逻辑和运用场域。换言之,同案同判是在法官作出司法“决策”时所必须进行考量的要素,亦即同案同判对裁判具有构成性的拘束力。

(二)同案同判语境下类案与司法裁判的关系

“同案”是把一个待决案件的事实情况与一个裁判先例的事实情况进行对比的认定,“同判”则是“同案”认定的结果,是对具有相同或类似情形的案件实行法律上相同或类似的处断,包括同样的法律定性以及相应的法律后果归属。①参见张志铭:《中国法院案例指导制度价值功能之认知》,载《学习与探索》2012年第3期。换言之,法官运用类比推理对待裁的“后案”与“前案”在案件事实、法律事实、法律适用等方面来回比对,寻找“后案”与“前案”的相似性,进而使得出的法律后果不至偏离“前案”,造成“同案异判”。正如对于疑难案件司法必须符合一定的规范基础与制度安排,个案裁判把“同案同判”作为司法论证的拘束性条件也实属应当。②参见杨知文:《非指导性案例的“指导性”与案例指导制度的发展》,载《清华法学》2021年第4期。实质上,法官在个案中运用同案同判法律规则进行论证时,“前案”已对“后案”有了事实上的影响力。这里暗含着一个逻辑,即法官对“前案”与“后案”之间存在着司法判断。正如案例二中法官对前后两案所涉合同约定进行比较,当发现两者并不具有可比性时,“前案”与“后案”的拘束力即被切断。而该种判断是置于同案同判的逻辑基础上的。正如有学者认为,判例得以自发运用的机理在于不论判例出自哪里,当待决案件与判例可进行比较时,其自然会成为待决案件的重要参考,如要做出相异结论则需要具有并非来自制度制约的强理由。③参见顾培东:《判例自发性运用现象的生成与效应》,载《法学研究》2018年第2期。“前案”对“后案”的拘束力更多地体现在作为裁判理由的面向上。将同案同判规则作为一种动态的结构,“前案”对“后案”的拘束力判断推动着同案同判规则发挥作用,而同案同判规则又为“前案”与“后案”之间设置了规范程序指引与边界,两者形成了相互作用的动态法律系统。每一个“前案”的作出都有其专属于过去的环境,而每一个“后案”都必然要考察过去环境的变与不变。同案同判其实是作为裁判组织的“记忆”和“预期”结构在个案裁判中发挥作用。④参见泮伟江:《论同案同判拘束力的性质》,载《法学》2021年第12期。类案作为裁判组织作出的具体“决策”又不断地在丰富着“记忆”与“预期”。

同案同判是对法律适用一致性的追求。对法律适用一致性的预期是一种反事实预期。⑤参见李茂生:《风险社会与规范论的世界》,载《月旦法学杂志》2009年总第173期。换言之,法律适用一致性的意义不会随着历法时间的流逝而消失。虽然在法律系统的内部,特别是在涵摄过程中不同主体可能会作出不同的解释路径,且每种解释路径均具有合理性,抑或与先前的解释路径相冲突,但这并不影响法律系统内部的时间性。同案同判作为法律规则正是解决该种冲突的路径之一,使与“前案”事实类似的“后案”在法律论证过程中获得同一种合理的解释路径,从而指向相同或者可预见的法律后果。对于构建不同解释路径的主体来说,其法律沟通必须在同一法律系统规范结构和时间约束机制下才能使新的解释路径成为过去规则的延续。①参见刘涛:《法律如何构建时间?——系统理论脉络下的展开》,载《交大法学》2022年第3期。个案之间之所以成为“类案”正是基于对法律规范解释的一致性。该种一致性使法院决策具有可预期性外,亦是维护组织稳定性的内部结构组成部分之一。审级制度下对上级法院同类案例的自发性遵循正是基于对该种稳定性的追求和法官对于被发改的担忧。因此,即便我国并非判例法国家,法官在依法裁判的传统路径下亦会寻找可以延续相同法律规范解释的“前案”。

(三)类案在制度意义上拘束力的性质

如前所述,“前案”对“后案”具有事实上的影响力,即便是依法裁判论者都无法否认由于审级制度的存在,一审法官更加关注上级法院的裁判观点。而“事实上的影响力”是一个似是而非的概念,究竟在事实上有怎样的影响力,该种影响力是什么?社会系统论认为,司法裁判并非仅是为了解决纠纷,而是法院作为组织所作出的每一个司法裁判都是一项具备法律属性的“决策”。尼古拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)认为,组织之所以也是一种自我生产、自我指涉的自创生系统,是因为构成组织的每一个决策沟通总是一再被整合到连续的决策过程中。每一个决策都是前一个决策的产品,而且又引发了后续的决策,而这个过程不断产生不确定性,也不断吸收确定性。正如马奇(James G.March)和西蒙(Herbert A.Simon)所说的那样:“当根据一些证据得出推论后,在后续推论中,前一个推论本身被作为沟通的起点,这样就吸收了不确定性。”②March, J.G.and Simon, H.A.(1958).Organizations.New York, NY: John Wiley,P.165.换言之,法官作出的每一个决策并非都是孤立的,总是会或多或少地受到前一个决策所固定下来的信息影响,从而消除后一个决策的不确定性,同时,前一个决策也因后一个决策的认可而得以巩固。

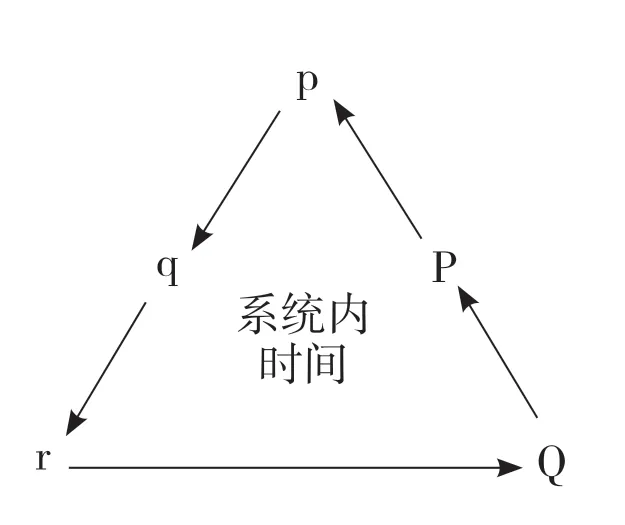

从社会系统论看来,由于时间本身的悖论性结构,先前决策与后续决策的关系并非简单的前者决定后者,而是先前决策和后续决策处于相互限定的递归循环关系之中。②参见宾凯:《从决策的观点看司法裁判活动》,载《清华法学》2011年第6期。德国学者胡塞尔的内时间意识现象学认为,对过往的回忆正是一种类型的当下化行为,被回忆的对象是当下的自我所设定的存在。③参见[德]埃德蒙德·胡塞尔:《内时间意识现象学》,倪梁康译,商务印书馆2010年版,第76页。其中“内时间”(inner time)理论是指对时间的体验和意识。胡塞尔认为时间并不仅仅是客观存在的连续流动,而是我们主观意识中的一种现象,意识在每个瞬间都有一个“现在”的焦点。这个“现在”是对时间的直接体验,不是简单的瞬时点,而是包含了过去和未来的内在关系。意识通过内时间的流动将过去的经验保持在记忆中,并预期未来的经验。胡塞尔的内时间理论可以为解释司法中的同案同判提供理论基础。根据胡塞尔的观点,意识在每个瞬间都有一个“现在”的焦点,这个“现在”包含了过去和未来的内在关系。由此,个案裁判并非孤立,“前案”与“后案”相互之间在同案同判的结构内形成了一种递归式的决策系统,与其他社会事件相隔开来。法律系统作为一个内在的整体与其他社会事件存在某种界限,该种界限并非物理空间意义上的,而是通过法律系统内部运行形成的时间面向上的。④参见泮伟江:《法律是由规则组成的体系吗》,载《政治与法律》2018年第12期。换言之,系统内部勾勒出不同于客观时间的内部时间体系。客观时间的当下所关注的仅是客观中立的刻度时间。而在系统的内时间视角下,不仅要关注作为客观中立当下,还应关注影响当下的之前发生的事件以及如果当下接受了之前事件影响而可能对未来所产生的预期与影响。如果从未来看当下,正如尼古拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)所说的,当下就是未来之当下的过去(Gegenwart als einer zukünftigen Vergangenheit)。就此而言,不但过去已经发生的“前案”对作为“后案”的当下裁判具有约束和限制。同时,作为“未来之当下的过去”,当前正在作出的裁决,也是未来可能作出之裁决的“前案”,因此,正在作出的裁决必然也要考虑,它对未来之后案所产生的“同案同判”的辐射力。①参见泮伟江:《论同案同判拘束力的性质》,载《法学》2021年第12期。假设前案为p,当下之后案为q,未来之后案为r,当下之前案为P,未来之前案为Q,则这种递归式的决策逻辑结构如图1所示。

图1 法律系统的内时间递归式决策逻辑结构

三、类案在司法裁判中拘束力的规范化路径

海德格尔认为,过去、现在、将来是动态统一的,当下本身就是向着过去和将来敞开的此在。此在是当下性的,又是包含过去、将来于一体的当下性。②参见[德]马丁·海德格尔:《时间概念》,陈小文译,载孙周兴选编:《海德格尔选集》(上),上海三联书店1996年版,第24页。正如前述决策逻辑结构显示的那样,过去发生的“前案”作为裁判组织的集体“记忆”为当下之“后案”提供并且限定了决策情境。

(一)类案拘束力在裁判中的表现路径

考夫曼(Kaufmann)认为,虽然在法的最高阶层(即自然法)中,法律理念和一般法律原则是超越时代局限的,但作为第二个阶层的实定法和第三个阶层的具体的法律和法律判决却不能摆脱时间的制约,而总是只能在或长或短的时间范围内具有效力。③See Vgl.Kaufmann,Existenz und Ordnung,FS-Wolf,Frankfurt am Main: Klostermann,1962,S.385.简言之,作为类案的“前案”对“后案”的决策情境影响具有时效性。以正当防卫为例,在于欢案之前,法官对于正当防卫的把握采取极为审慎的态度。以“正当防卫”为关键词,通过搜索中国裁判文书网,可发现2017年以前的案例,即便法官认定被告人的行为具有防卫性,但几乎全部认定被告人防卫过当而构成故意伤害罪。而2017年以后的案例中,被认定为正当防卫的案件明显增多,特别是引起舆论广泛关注的“云南唐雪反杀案”“昆山龙哥被反杀案”等被告人的行为均被认定为正当防卫。

仍以前述“王某民案”为例,通过对比其与“果某娟故意杀人案”,④参见果勤娟故意杀人案,云南省楚雄彝族自治州中级人民法院(2016)云23刑初15号刑事判决书。该案与“王某民案”的事实情节相似。“果某娟案”中被告人长期受到被害人实施的殴打、侮辱等家庭暴力行为。案发时,被害人在醉酒状态下对被告人及其父母实施暴力行为,被告人在被害人殴打其父母时使用木棍击打被害人头部,致被害人当场死亡,被告人在现场报警主动自首。本案中,法院认可被告人行为具有防卫性,但仍构成故意杀人罪。“王某民案”中,王某民之女王某霞与其夫潘某家庭不睦而离婚,潘某为争夺其子潘乙而到王某家中滋事,潘某在抢夺潘乙的过程中对王某霞、潘乙实施殴打、威胁等暴力行为,王某民在潘某持匕首与王某霞、潘乙撕扯时,使用镢头击打被害人头部,使被害人当场死亡,被告人在现场报警主动自首。本案中,检察机关认定王某民的行为符合《刑法》第20条第3款之规定,属于正当防卫,不负刑事责任。通过比较,可发现两案具有相似性。“果某娟案”为“王某民案”的“前案”设为P’,“王某民案”设为P,再假定在本文行文的2022年之当下发生了与“王某民案”的犯罪情节相似、造成后果相似,适用法律相同的案件Q,未来之后案设为R。该拘束力逻辑结构则如图2所示。

图2 类案拘束力表现图

由此,由于“前案”P’的决策情境发生了可被凌驾的事由,使该案对“后案”P不再具有同案同判的拘束力。“后案”P因与当下案件Q具有相同的决策情境,该案处于同案同判的结构中,法院就不得不比较P与Q,关注当下决策情境与之前/之后相异同处,以避免承担同案不同判的风险。

(二)类案拘束力在实证法中的规范化路径

对于类案的拘束力,我国学界采取了审慎的态度。通说认为,指导性案例的“应当参照”被赋予了一定的法源性地位。《指导意见》遵循了这一观点,第9条初步规定了检索到不同类案的拘束力大小。检索到指导案例的,法院应当参照;检索到其他案例的,法院可以参考。参照是上级机关对下级的一种照此办理、照此执行之要求,具有行政命令的性质。从这个意义上看,“参照”本身就具有居高临下的行政性拘束力。①参见孙国祥:《从柔性参考到刚性参照的嬗变——以“两高”指导性案例拘束力的规定为视角》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2012年第3期。“参照”本身就带有一定的强制性,“应当参照”将这一强制性程度加强。但这种强制力体现为一种形式的拘束效果,并不具备规范的拘束力,案例本身的拘束力实质上是一种说服力,即参照/不参照的二元辨析。其他案例“参考”的拘束力更加微乎其微。因此,可通过以下路径使类案拘束力规范化。

1.类案拘束力的显性化。有拘束力的不是判例本身,而是在其中被正确理解或具体化的规范。②参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第301页。换言之,真正有拘束力的部分是从母本案例中提炼出被称为裁判规则、裁判要点、裁判摘要等各类名词的部分。该部分所蕴藏的决策方案和观点,具有个案性与普遍性。而规则决定和形塑了各主体自身和相互之间的行为,进而决定了司法实践中的差异性。然而,由于规则具有开放性,法官虽然会自发性地选择相类案例与待裁案例进行比较来验证自身判断的正确性,但由于风险性因素的考量,这一判断过程多为隐性。即便是有相类似的指导性案例,法官为了规避责任风险与减轻说理负累亦会选择隐性适用。类案的拘束力在实质上呈现一种隐性的状态,反而无形中扩大了法官的自由裁量权,形成裁判悖论。因此,类案的拘束力需破除隐性的状态使其对法官具有明确的规范约束力,案例指导制度才能从根本上发挥功能作用。

2.类案的可选择范围。一般来看,规范约束力属于正式制度上的效力范畴,制度性权威会对司法裁判产生规范约束力,也就是说,作为一种应然约束力,法官在司法裁判中“应当”去适用法律渊源,而这里的“应当”又与“法律义务”的概念相联系,表现出法律上的强制性要求。①参见杨知文:《非指导性案例的“指导性”与案例指导制度的发展》,载《清华法学》2021年第4期。在德国,联邦宪法法院所作出的判决具有极高的拘束力,其对于联邦以及各州的宪法机关、法院均具有拘束力。在法国,其行政诉讼法中承认判例的拘束力,并且许多行政法中的重要原则和规则都有判例加以释明。我国目前的类案具有一定的底层性特点,如指导性案例产生的母本案例多是源于基层法院或经过中级人民法院二审的案件。除了指导性案例是经由最高人民法院特定程序“加工”而成,其他类案则呈现出一种无序的状态。目前可使用的类案检索机制所包含的案例无论范围还是形成时间上亦延续了这种无序性。根据上述类案拘束的逻辑图示,类案的选取范围仍应遵循该种逻辑,即指导性案例优先于本院上级法院相类案例,本院上级法院相类案例优先于本地区其他法院相类案例,本地区其他法院相类案例优先于其他地区相类案例。

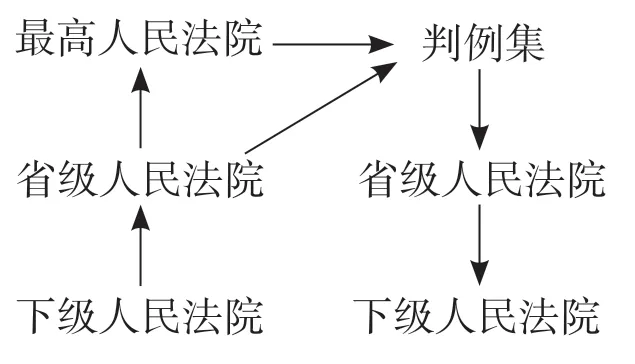

3.“判例群”的建立程序。如前所述,大陆法系国家并非完全排除判例的适用。被抽取出来的前案裁判规则通过后案的确认而具有了普遍性和一般性的拘束力,该前案即具备了成为先例的性质,指导案例即具有该类性质。在德国,法院会在不同案件事实与行为中抽取相同的部分进行总结归纳,并根据该部分的特征、规则集结成判例群。有学者将德国这种“判例群”称之为“法官法”。所谓“法官法”(Rechterrecht)是指最高法院或终审法院的裁决中所适用的、在成文法或习惯法的法律秩序中不存在的法律规则。②参见[德]伯恩·魏德士:《法理学》,丁小春、吴越译,法律出版社2003年版,第107页。这实质上是将类案的裁判规则进行提炼后赋予了其准法源性的拘束力。同为成文法国家,同案同判的形式正义追求促使类案的拘束力不能仅限于说服力。理论和实务都在努力尝试使一部分案例具有准法源的地位。大数据时代为“类案”更大程度的变为“判例”提供了契机。在同案同判的结构框架下,最高人民法院除从上到下的公布指导性案例外,亦应关注地方性的案例对于司法裁判的影响。正如前述不同类型化类案的效力图示。因此,面对实践中的类案适用混乱,可逆向整合从下到上的裁判规则,结合审级职能定位改革,充分发掘省级人民法院法律审功能的伴随作用,建立“自上而下”+“自下而上”的“判例群”(见图3)。

图3 “判例群”构建路径图

该“判例群”可弥补指导性案例供给不足,提高法官更为侧重的上级法院裁判规则、本地区裁判规则的拘束力位阶,以此促进类案显性适用,为法官提供更为明确且合法的决策情境。

(三)类案拘束力在程序上的规范化路径

在案例一中,一审法院因未对当事人检索出的指导性案例在裁判文书说理中予以回应而构成程序违法。实质上,类案机制对程序具有形塑作用。法院始终适用着既存的法律,但它所适用的法律可能不是实体法,而是程序法。①参见[奥]凯尔森:《法与国家的一般理论》,沈宗灵译,中国大百科全书出版社1996年版,第171页。当法官遇到依法裁判无法解决的新型、疑难案件时,由于“不得拒绝裁判”,必然要寻找与之相类的其他案例来作出决策。《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》初步规定了类案判断的标准。法官在找寻类案、进行类案判断的过程中,事实上按照同案同判的构成性规则形塑了自身行为。

1.类案拘束力的识别要素。在民法法系国家,先例的法律效力产生于司法结构和司法运行系统,是一种对各个主体共同维系自主生成的说服力。②参见张志铭:《司法判例制度构建的法理基础》,载《清华法学》2013年第7期。使类案拘束力发挥效用的过程中,不仅法官会被强制性的或基于自发性的找寻类案,案件的当事人为内心获得己案结果的确定性与可预测性,会更加注意与己案相类的案例,并积极向法院提交以寻求法官的认同。实践中,法官总会收到除自身检索的类案外,来自律师、当事人等主体提交的案例更多,而多数情形下其对于提交的案例是否能够构成类案在所不问。在其他法律主体的内心,其确信法官会遵循已经发生效力且得到确认的判决结果,他们亦会按照这一判决结果来规划自身未来的实践活动。如果法官选择漠视或者不予正面回应这些相似的案例则会损害其他主体的信赖利益。“前案”实质上都影响了法官的裁判行为,亦影响了其他法律主体的诉讼行为。在规范法官适用类案的同时亦应当相应的规范其他法律主体提交类案的行为。该种规范可融贯于法官对于类案的回应之中。同时,能够被称为“类案”的“前案”必须具有可普遍化的特性,否则无法为待裁案件提供相同的决策情境以进入法律系统内部递归式结构之中,如特殊事实情形下所作出的裁判。综上,从类案的拘束力的时间性可以看出一个“前案”之所以能为“类案”除了通常认为的作为外部标准的事实争点与作为内部标准的法律适用外,案例的时间性以及案例的普遍性亦应作为法官认定类案的标准要素。

2.识别要素在裁判中的具体应用。上述四个标准亦非单纯并列关系,应是一种递进关系。换言之,判断一个案例是否是类案、法官是否应作出回应,应当遵循递进的逻辑,即先判断出案例之间事实争点具有类似性或者法律适用相同后再进一步判断案例是否具有普遍性,只有当案件具有普遍性后才能进而判断是否具有时间性,若符合上述四要素,则法官应当回应,缺少任一要素则法官应予以不同程度的回应。结合上述“判例群”,按照类案类型化拘束力,可对法官自主检索的类案或其他主体提交的案例回应作出相应区分(见表1)。

表1 类案类型化拘束力法官回应图示

四、类案在司法裁判中拘束力的必要限度

“同案同判”的概念证成的对立概念则为“异案异判”,与之相例外的概念为“同案不同判”。“同案不同判”历来被看作司法裁判中的错误结果。然而,在特定情形下“同案不同判”却更加符合正义追求。正如前述关于正当防卫的案例变迁。类案的拘束力并非在任何场合都具有效力,不应过分夸大类案的拘束力效用。

(一)类案拘束力的可废止性

从论证的角度,不甚精准的类案检索软件给法官带来了或数量过多或时间较早的所谓类案。这些类案并未减轻法官的论证负担。有些“前案”并非都符合正义标准,其带有之前法律理解、司法环境、地域差异的影响。如交通事故案件中的精神抚慰金规定额度属于倍数范围,法官可自由裁量,不同区域根据其当地的经济水平情况有不同把握。如果当事人在山东法院应诉却提交河北法院的类案以要求法官作为参考,那这无异于增加了法官的论证负担。从后果主义的角度,法官运用类案一方面是为减轻论证负担,另一方面则是基于后果考量,避免因作出与他人不同的裁判而被追责,特别是牵扯利益繁芜的复杂案件,涉及利益的衡平、社会风俗、人们朴素的正义观等因素。法官找寻类案是为了能使其利益衡平裁判过程更符合裁判“前案”以避免被认为裁判不当,亦是基于系统考量为使裁判结果在法律与社会维度均具有说服力。

从道义论的角度,类案的拘束力通过类推逻辑得以具象化,因而其也应当具有可废止性。因此,类案的拘束力应当具备必要的范围与限度。一种类案拘束力可被废止的情形源于同案同判作为法律规则的可被凌驾性。如前所述,同案同判作为构成性法律规则,其本身具有不可放弃性。司法裁判中的“不可放弃性”标准具有弹性,组织运行的基本原则和结果意义均可具有该性质。①参见泮伟江:《论指导性案例的效力》,载《清华法学》2016年第1期。当处于当下决策情境下的立法、司法环境、道德标准等影响组织作出决策的因素发生改变时,同案同判则仅是作为组织运作的基本原则而不被放弃。此时个案的实质正义可凌驾于形式正义的正义标准之上,类案的拘束力亦应被废止。而对于结果,法官不能将作为组织决策记忆的所有“前案”均作为“后案”决策的方案,也并非所有“前案”对于“后案”均有拘束力。法官不能非反思的全盘认可这种拘束力。正如前述正当防卫案例,相似的案例亦有其特殊的社会情境与裁判环境。相反,法官应当常常将眼光在“前案”“当下”以及“当下之后案”等系统的内时间循环往复,只有当下之案肯定了前案的约束力,之前的类案才能具备对当下决策的拘束力,并为当下之后案创造决策情境。

(二)类案拘束力的时间性

另一种类案拘束力被废止的情形则是源于类案本身。司法裁判是动态的过程,常需要法官将自身带入社会场景中层层推进认知范围。法官通过反复的权衡和判断,发现若遵循或参照既往的先例判决则可能会给公共利益造成一种更大的侵害,此时较为明智的举措便是做出一种“预期性推翻”(prospec-tive overruling)。②See Neil Duxbury,The Nature and Authority of Precedenty Cambridge: Cambridge University Press,2008,p.163.如前所述,由于“后案”的决策情境已经改变,所以“前案”对“后案”的拘束力被废止,同案同判处于可被凌驾的状态。根据英国学者伯顿(s.J.Burton)的理解,他认为类推是将当前案件中的事实与先例中的事实进行比较。然而,先例中的案件事实并未升华为构成要件,而是属于规则的“如果……”这个部分。③参见宾凯:《从决策的观点看司法裁判活动》,载《清华法学》2011年第6期。换言之,“前案”中的案件事实作为构成要件p,则可于“后案”推导出一个似真的结论q,该似真的结论应当与“前案”的结论相同。当作出p的决策情境发生改变,如法律修改、价值导向改变、道德标准改变等。这些影响组织决策作出的条件足以改变和修订组织的决策“记忆”,那么这一似真的结论就可被废止,该部分类案即不具备拘束力。如前所述,类案的拘束力是有时效性的。如果仅依靠法官的判断将已然过时的、不合时宜的类案排除在外,工作量无疑是巨大的,会让法官从自发性运用类案到排斥类案。因此,可根据法律修订、价值变更等因素划定可作为决策情境的类案的范围,并将其作为判例在“判例群”中加以说明。

结 语

以胡塞尔的内时间意识为逻辑基础,区分客观时间与法律系统的内时间之前抑或之后,通过系统论二元符码的决策观点,按照法律系统的内时间将案件分为“前案”“后案”“当下之后案”“未来之后案”等,发现了“前案”作为决策方案为“后案”创造的决策情境的逻辑结构。类案作为“前案”为法院作出决策的“集体记忆”,对“当下之后案”提供了决策方案,并为“未来之后案”创造了决策情境。在实证法中,类案拘束力基于普遍性按照类型不同而具有弹性。可通过“前案”与“后案”的决策情境比较,通过自上而下和自下而上的渠道建立“判例群”,将类案转化成具有规范拘束力的判例。类案的拘束力亦在程序上形塑了法律共同体中各主体的行为。从道义论的角度,类案拘束力因可废止要素的加入而具有可废止性和时间性,使其具有限度和范围。明晰类案拘束力运行逻辑和路径为统一法律适用提供了制度基础。