互联网使用对居民幸福感的影响研究

2023-11-04张宁

张宁

〔内容提要〕本文基于中国综合社会调查(CGSS)2010年的调查数据,研究互联网的使用对居民幸福感的影响,得到以下结论:(1)互联网的使用对居民幸福感的提升具有显著正效应;(2)互联网的使用对居民幸福感提升具有异质性,互联网的使用对农村居民的幸福感提升更加显著;(3)互联网的使用对于居民幸福感的提升中有一部分是通过互联网发挥的闲暇活动促进作用。

〔关键词〕居民幸福感;互联网;Oprobit模型;Ologit模型;CGSS2010

一、引言

当前互联网的飞速发展影响了每个人生活的方方面面,极大程度地促进了社会经济的增长,中国互联网协会组织编写的《2021年中国互联网发展报告》显示,截止到2020年年底,中国网民人数达到9.89亿人,互联网普及率达到70.4%,数字经济持续增长,其规模达到39.2万亿元,总量跃居世界第二。党的十九大提出:“人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”近些年,随着中国经济蓬勃发展,居民幸福感也得到很大程度的提升,根据联合国公布的2021年的《全球幸福指数报告》,中国幸福指数为5.339,排名第84位,較上年上升了10位。基于此背景,本文将重点探讨互联网使用和居民幸福感的关系。

根据马斯洛需求层次理论,居民从互联网使用中获得幸福感可以分为两个层面,即物质需求和精神需求两个层次。同样,幸福感作为极其主观的要素,不仅取决于居民互联网的使用情况,且与个人主观评价有很大的关联。因此,本文根据2011年度中国社会状况综合调查数据用以分析互联网使用对居民主观幸福感的影响。在分析过程中,本文主要研究互联网的使用是如何通过影响物质需求和精神需求从而对居民主观幸福感施加影响,同样,中国的互联网使用情况在地区、年龄等方面也存在着客观差异,因此研究互联网使用对中国居民幸福感影响不仅具有理论意义,同样具有现实意义。

本文的后续安排如下:第二部分就居民幸福感及互联网的使用对居民幸福感的影响两个方面展开文献综述;第三部分介绍数据来源、描述相关变量并建立计量分析模型;第四部分展示研究成果并加以分析;第五部分概括研究结论并提出相关的政策建议。

二、文献综述

当前随着中国数字经济的发展,越来越多的学者开始着手研究互联网使用对经济的宏观层面以及微观层面的影响。在互联网对经济宏观层面的影响中,互联网能够促进物流平台模式的创新,促进农村产业经济发展,减弱市场的摩擦。在互联网对经济微观层面的影响中,互联网能够促进农村居民消费,改变个人就业方式。同样,随着我国政绩评价体系的完善成熟,各级政府的关注重点从原先的本地经济情况转移到本地居民的幸福感。目前关于居民幸福感影响因素的文献数不胜数,比如地方政府竞争能够影响到居民幸福感,社会保障制度对居民幸福感的影响,自然环境情况对幸福感的影响。

在关于互联网使用与居民幸福感关系方面,不同的学者从不同的角度出发给予其个人的见解。互联网的使用可以推动居民情感变化,减弱居民的疏离感,互联网的使用可以影响个人看重收入的程度,从而可以影响居民幸福感,互联网的使用方便了居民对外界的信息获取,进而影响居民幸福感。同样,有些学者对于互联网使用能够提升居民幸福感效应这一观点保持反对态度,其认为互联网的使用增加了居民间的隔离感,在社会关系网扩大的同时,家庭内部交流则会减少,其引发的个人孤独感和抑郁感会降低居民幸福感,同时互联网的使用也减少了居民间的社会信任,从而使得居民幸福感降低。

基于对已有文献的回顾和总结,本文提出以下假设:

H1:互联网的使用对居民幸福感提升具有显著的正向作用。

H2:互联网的使用对居民幸福感的提升作用存在异质性。

H3:互联网对于幸福感的促进作用存在间接效应,互联网的使用通过促进居民休闲文娱消费需求来提升居民幸福感。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据是来源于2010年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)的数据。中国综合社会调查是由中国人民大学中国调查与数据中心于2003年开始主持的一项活动,其目的是通过对中国社会各阶层的调查来分析中国每年社会结构以及生活质量的转变。2010年的CGSS问卷由多个模块组成,内容涵盖调查对象的社会属性、生活方式、家庭以及社会保障等多项针对性的调查。CGSS的样本质量高且代表性较强,多项指标极其有代表地反映了我国目前居民互联网使用情况以及对于居民幸福感自我评价现状。

(二)变量选取与描述性统计

1.变量选取

本文根据主要研究对象选取核心变量以及控制变量,对存在缺失值的样本进行处理或剔除以后得到有效样本数据共8414个。

表1为本文的变量选取情况。

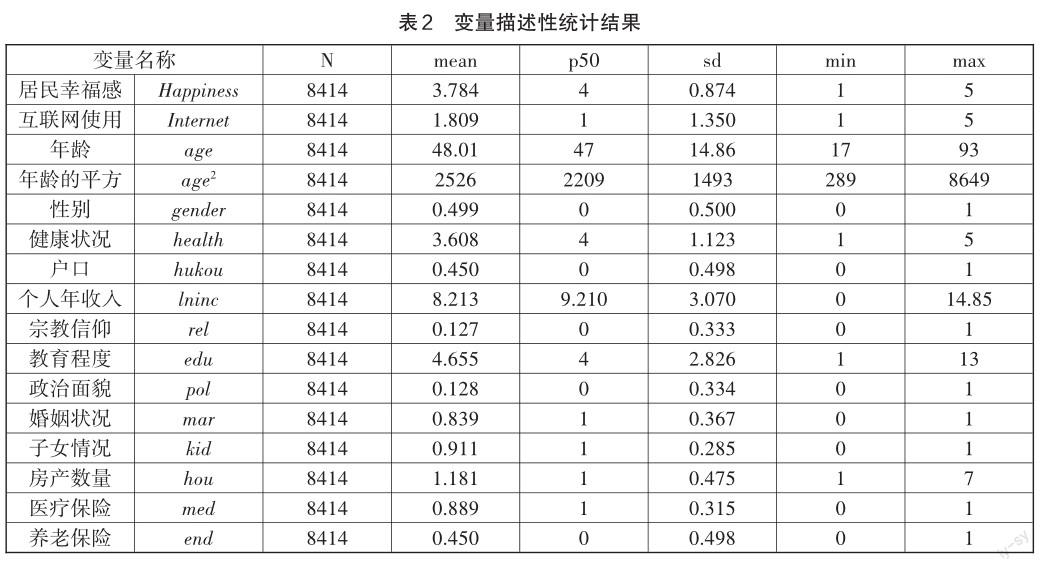

2.描述性统计分析

利用Stata15对所选取变量进行描述性统计,具体描述性统计结果见表2。

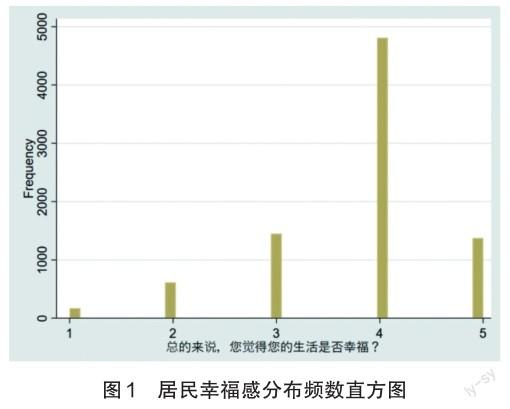

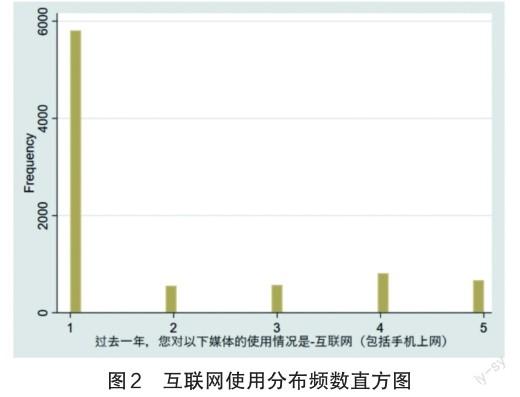

根据描述性统计结果,居民幸福感平均值为3.784,中位数为4,均位于较高水平,说明受访者的幸福感自我评价程度较高;互联网使用情况的均值为1.809,中位数为1,说明本文选择的样本一半以上都不使用互联网,而从标准差也可以看出互联网使用情况存在比较大的差异。

在本文选取的8414个有效样本中,自认为生活“比较幸福”或“完全幸福“的居民占全体居民的72.52%;另外,65.01%的居民很少使用互联网,10.73%的居民经常使用互联网,9.74%的居民总是使用互联网,均验证了上述描述性统计的结论。(图1、图2)

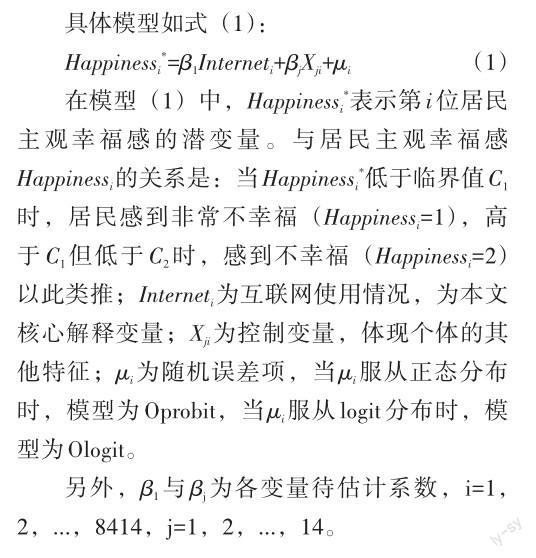

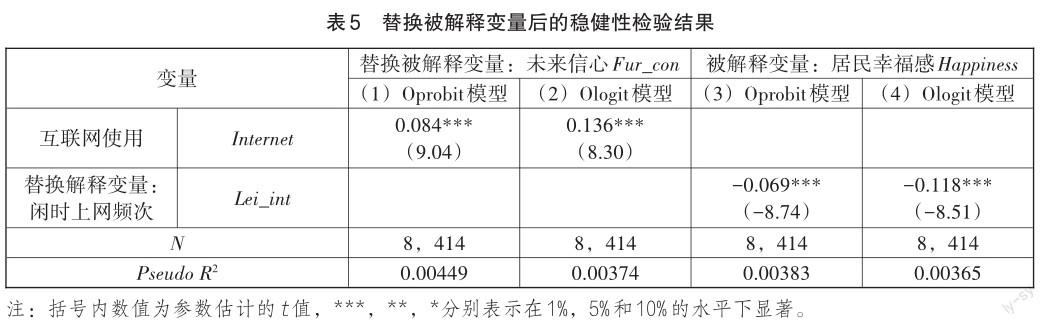

(三)模型设计

由于CGSS对于幸福感的衡量采用1-5个类别进行打分,即本文的被解释变量为排序变量,不再适用普通最小二乘估计方法(OLS),根据现有文献常用方法,以及对计量方法的理解,本研究应采用Oprobit(Ordered Probit)和Ologit(Ordered Logit)方法研究互联网的使用对于居民幸福感的影响,以全面考量数据随机扰动项可能服从的分布,使用潜变量推导出MLE(极大似然估计)估计量。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果与分析

表3报告了使用互联网使用对于居民主观幸福感影响的Oprobit和Ologit回归结果。其中模型(1)与模型(3)为未加入控制变量的互联网使用对居民幸福感的总体影响,模型(2)与模型(4)为加入了年龄、性别、户口等控制变量的回归结果。从模型(1)、(2)的结果可以看出,在Oprobit模型下,无论是否加入控制变量,互联网的使用均使得居民幸福感提升的概率增加;从模型(3)、(4)可以看出,在Ologit模型下互联网使用使得居民幸福感提升的概率增加,并且均在5%以上的显著性水平下显著。综上,两模型均验证了互联网的使用对居民幸福感的提升具有显著的正向作用,假设1得以验证。

控制变量回归系数也与现实预期大致相符。首先,从个人层面看,年龄与幸福感呈现U形关系,说明中年人幸福感最低,可能是由于工作原因以及赡养老人和抚养子女的压力导致中年人生活压力更大,更感到不幸福;男性幸福感体验更差;健康状况越好越感到幸福;教育程度越高越感到幸福,可能原因是学历越高越具备选择生活与工作的权利,所以幸福感也越高;另外有宗教信仰的人幸福感越高,說明精神寄托会促进居民幸福感的提升。其次,从家庭层面看,婚姻关系中的居民幸福感更高;最后,从社会保障层面,享有医保和养老保险的人越感到幸福,因为生活具有保障,促进幸福感的提升。

(二)内生性处理

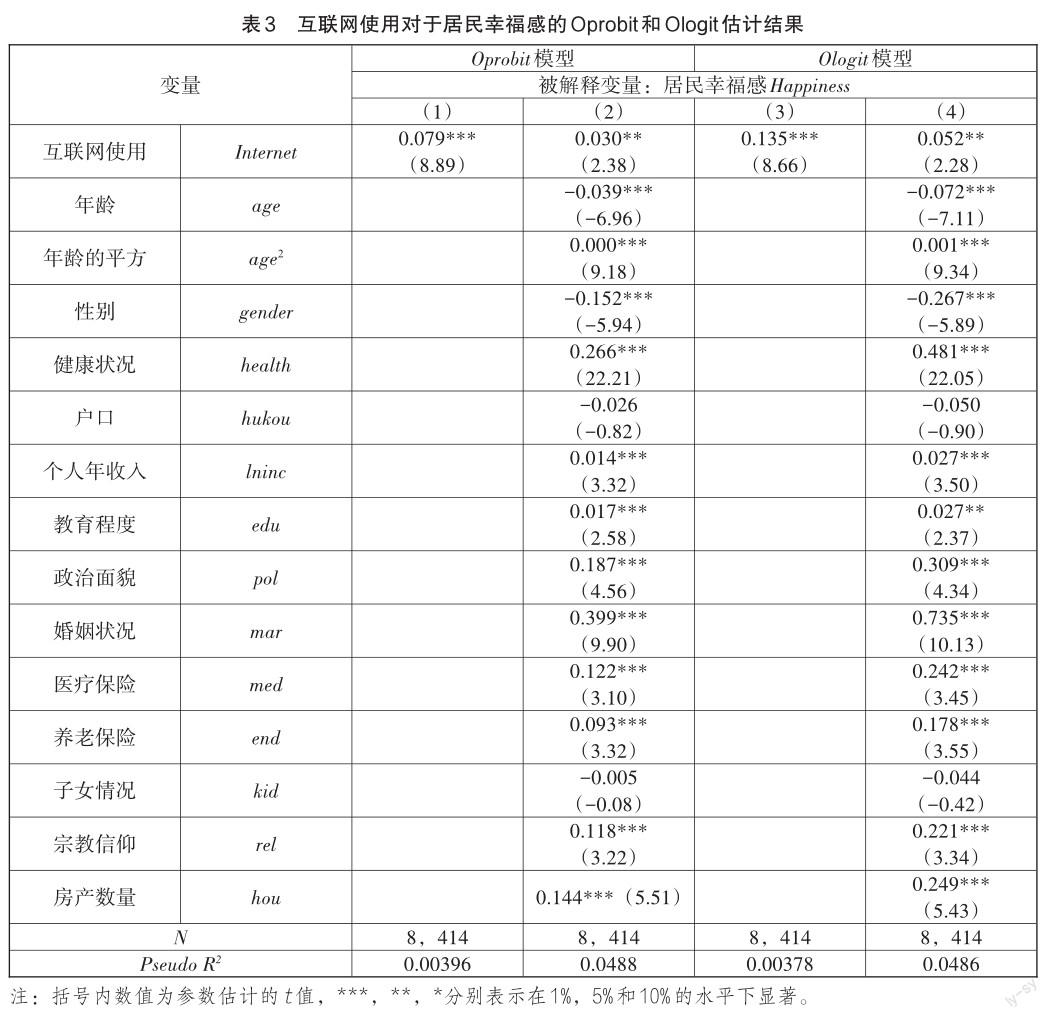

本文的核心解释变量互联网的使用可能存在内生性的问题。首先,对于互联网使用的测度源于问卷调查,存在很大程度上的主观性,数据测量存在误差,容易产生内生性;其次,除互联网以外,还有众多因素会对居民幸福感产生影响作用,所以必然存在遗漏变量的情况。解决内生性的方法最常用的是工具变量法,例如寻找工具变量并进行两阶段最小二乘估计(2SLS),以达到在一定程度上消除内生性的目的。但由于本文变量的特殊性,核心解释变量和被解释变量均为离散变量,而两阶段最小二乘法是基于连续变量而言的,故此处会失效。

因此本文利用条件混合过程方法(Conditional Mixed Process,CMP)对Oprobit模型与Ologit模型进行重新回归。CMP方法仍然属于两阶段回归方法,故需要寻找内生解释变量的工具变量。考虑到家庭年度通讯支出(exp)与互联网使用高度相关,但通信支出与幸福感相关性则很弱,故选取此变量并进行对数化处理作为工具变量(lnexp)。表4为CMP方法的回归结果。

根据回归结果可知,在第一阶段回归中,通信支出对互联网使用的影响均在1%的水平下显著为正,满足工具变量的条件;内生性检验参数atanhrho_12在两类模型中均在1%的水平下显著,说明互联网使用的确为内生解释变量,需要进行纠正。在第二阶段回归中,一定程度上纠正内生性之后,互联网对于居民幸福感的回归系数依然在1%的水平下显著为正,而且从回归系数大小看,CMP方法两阶段回归得到的系数要远大于表3中未经处理内生性得到的回归系数,说明在处理内生性的基础上进一步验证了假设1,即互联网的使用对于居民幸福感具有显著的正向促进作用。

(三)稳健性检验

对于本文的稳健性检验,通过两种方式展开:

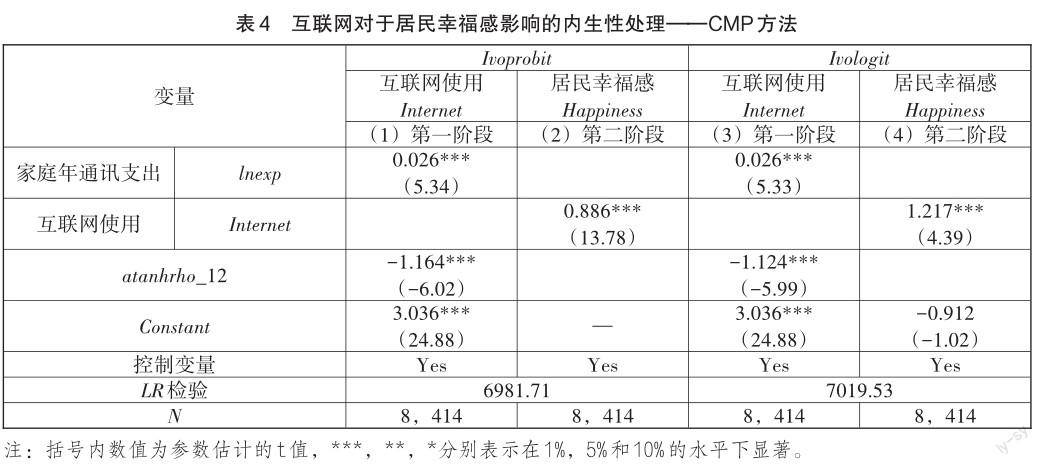

1.替换被解释变量——未来信心(Fur_con)

幸福感也来源于有希望的未来,因此利用 CGSS中M类A13问题,即“对未来的信心”作为居民幸福感的另一种衡量方式。

2.替换解释变量——闲时上网频次(Lei_int)

利用“居民在空闲时间使用互联网的频率”作为衡量解释变量的另一种方式,故选取上网时间A3012来替换解释变量。由于统计原因,越经常上网数值越小,故回归系数符号理论上应为负。

下表为从这两个维度进行的稳健性检验结果。结果显示,替换被解释变量后,互联网使用仍然对居民幸福感提升的概率具有显著的正向作用。相应的,在替换了解释变量后,上网频率的系数与理论预期一致,即互联网使用对居民幸福感提升的概率促进作用显著。

(四)异质性分析

本文的异质性分析方法主要是分样本回归。按照地区异质性和年龄异质性对样本进行分组回归。在样本处理上,与之前不同,分样本回归改变了原模型的样本数量,在一定程度上会产生偏误。为了减少回归偏误,这里加入控制省份效应,以控制不同省份农村和城市之间的差异对回归结果产生的影响。

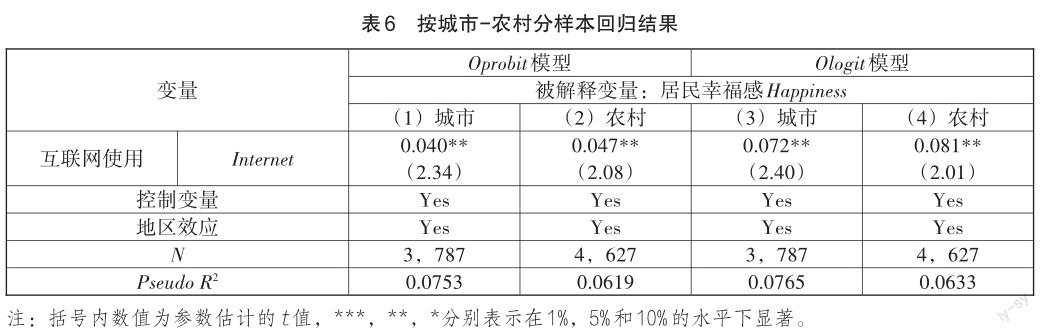

1.分地区回归

本文根据样本的地区来源,将样本分为农村、城市两组,分组回归结果见表6。回归结果显示:互联网使用对于居民幸福感的作用效果均显著为正,而在城市和农村差异不大。进一步而言,互联网使用对于农村群体幸福感的影响效果更大,可见,在农村居民当中,互联网使用对于幸福感的边际效应更大。

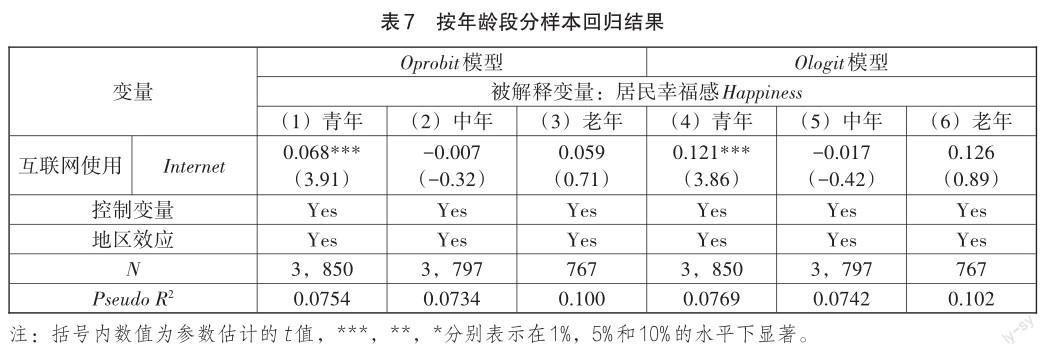

2.分年龄段回归

表7汇报了根据年龄分组回归的结果。本文将样本分为青年、中年、老年三组,回归结果显示互联网的使用对于幸福感的提升效果仅存在于青年组,在中年和老年组作用效果均不显著。对于中老年组,这部分人群在2010年背景下互联网接触的比例非常低,所以互联网对于该群体的影响效果很微弱。

綜上所述,互联网使用对于居民幸福感的异质性影响作用存在,验证了假设2。

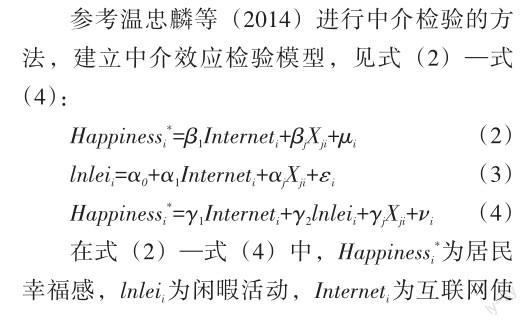

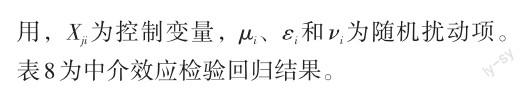

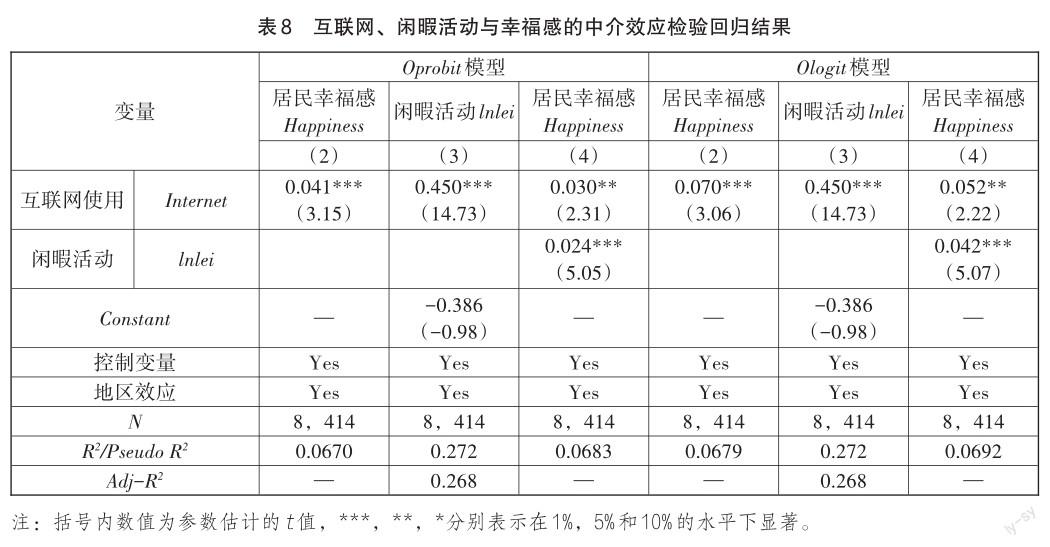

(五)中介效应检验

前文提出假设3,即互联网使用对于提升居民幸福感存在间接机制,本文基于已有文献发现闲暇休闲活动是影响幸福感的重要因素。根据马斯洛需求层次理论,随着物质生活得到满足,人们亟待满足自身的精神需求。我国经济发展程度日益提升,休闲娱乐等精神活动也逐渐成为人们追求幸福生活的必需品。因此,休闲娱乐能否成为互联网提升幸福感的中介,需要进行进一步检验。

基于数据可得性,采用问卷中的问题C208“休闲娱乐支出”并取自然对数作为中介变量闲暇活动(lnlei)的代理变量,用于衡量居民的闲暇活动数量,检验互联网使用的增加是否会促进居民闲暇活动的增加并以此提升幸福感。

根据中介检验原理结合回归结果,发现无论在Oprobit还是Ologit回归中,中介检验模型(3)的回归系数α1均显著为正,说明互联网的使用会促进居民闲暇活动的增加,可以继续进行中介效应检验。而模型(4)中的回归系数γ1、γ2分别在5%和1%的水平下显著为正,说明中介效应存在,验证了假设3。

可能的中介机制如下:较多使用互联网的居民,能够获取更多的信息、资源等,能够拓宽视野,加强与人的交往,参与更多的精神娱乐生活,具体体现在休闲娱乐消费支出的增加,例如观看影视、演出,旅游支出,学习支出等,这方面支出会进而促进居民幸福感的提升。

计算得,Oprobit模型中的中介效应为26.5%,Ologit模型中的中介效应为26.7%,二者非常相近。说明互联网使用对于居民幸福感的提升作用有26.5%—26.7%来自互联网发挥的闲暇活动促进作用。

五、结论与政策建议

在科学技术是第一生产力的今天,互联网已经改变了许多行业的生产方式,同样也正在改变我国居民的生活方式,而互联网必能给我国居民生活质量带来较大的提升。科技越先进,物质生活质量越提高,大部分人就越重视自己内心精神世界的满足,正如党的十九大报告中提及的:我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。本文基于2010年的中国综合社会调查数据,探究互联网的使用对居民幸福感的影响机制,主要结论为:第一,互联网的使用对居民幸福感的提升具有显著正效应;第二,互联网的使用对居民幸福感提升具有异质性,互联网的使用对农村居民的幸福感提升更加显著;第三,互联网的使用对于居民幸福感的提升作用有一部分是通过互联网发挥的闲暇活动促进作用。

为了让互联网更好地提高我国居民幸福感,更好地实现我国人民日益增长的美好生活需要,本文提出以下政策建议:第一,对居民幸福感提升问题的研究要不断开拓视野,积极地将各种新生事物纳入影响机制的范围,比如本文研究的互联网的使用对居民幸福感的提升,在2010年互联网尚未大规模普及时,互联网的使用已经对居民幸福感有了显著性的影响,故对我国居民幸福感问题的研究中,研究视野要不断地与时俱进;第二,由于本文发现互联网的使用对农村居民幸福感的提升作用更加明显,因此可以降低互联网使用的门槛,使得广大农村的中老年群体可以使用互联网,进一步提升居民的幸福感,降低幸福感差异;第三,任何新兴事物的发展都有其利弊,互联网也是如此,我国居民通过对互联网的使用来提升幸福感的同时,也极易陷入互联网的陷阱,例如当今层出不穷的互联网诈骗。因此我国应该加强关于互联网安全的宣传,同时严厉打击互联网犯罪行为,积极发挥互联网的正向作用,给予广大人民一个安全、干净的互联网环境。

(作者单位:华东政法大学商学院)