人口城镇化、土地城镇化与我国区域间农民收入差距*

——基于省际面板数据的实证分析

2023-11-02马轶群唐沁越

马轶群 唐沁越

引言

城镇化是我国经济持续快速增长的重要保证(刘志彪,2010;郑鑫,2014)[1-2]。但学界也敏锐地发现,在我国城镇化水平快速推进的同时,居民收入差距也呈现出不断扩大的趋势。两者关系引起广泛的关注,很多学者开始探讨城镇化对居民收入差距的影响(陈斌开和林毅夫,2013;穆怀中和吴鹏,2016)[3-4]。然而,在现有居民收入差距的研究中,区域间农民收入差距却没有引起足够的重视,王小鲁和樊纲(2005)认为,区域间农民收入差距是居民收入差距中不可忽视的内容,农民收入在区域间的不平衡性对城乡协调发展和经济可持续增长都提出较大的挑战[5]。那么,城镇化的快速推进对我国区域间农民收入差距有何影响,是缓解还是加剧了区域间农民收入的失衡?此外,城镇化通常分为人口城镇化和土地城镇化,有研究指出,从 2000年到 2011 年,全国城镇建成区面积增长了76.4%,而城镇人口仅增长50.5%,我国人口城镇化显著滞后于土地城镇化,两者处于非均衡、不协调发展中(彭代彦和彭旭辉,2016)[6]。那么,一方面,人口城镇化和土地城镇化对区域间农民收入差距的影响分别是什么?另一方面,人口城镇化与土地城镇化的协调发展是否有利于缩小区域间农民收入差距?对以上问题的回答,不仅有助于理解我国城镇化非均衡发展的影响,更可以从城镇化协调发展角度探寻缩小区域间农民收入差距的突破口,为缩小收入差距、推动区域平衡发展提供有价值的参考。鉴于此,我们拟通过以下步骤进行分析与检验:首先,阐明人口城镇化与土地城镇化对农民收入发挥作用的影响机制;其次,使用2007—2018年我国29个省(直辖市、自治区)的面板数据实证检验作用机制;再次,使用实证检验得到的结果和统计数据分析城镇化对区域间农民收入差距的影响;最后,得出相应结论,提出对策。

一、 城镇化对农民收入的影响机制分析

(一) 城镇化与区域间农民收入差距

城镇化涉及人口、土地等众多要素,在各要素由农村向城镇聚集过程中,逐步实现传统乡村社会向现代城镇社会的转变。城镇化分为人口城镇化与土地城镇化,一般而言,人口城镇化是城镇化的核心,是指人口由农村向城镇集中,从而使城镇人口比重不断上升。土地城镇化是城镇化的载体,表现为农业用地不断向城镇用地的转变,推动城镇土地面积比重的上升。然而,在我国城镇化的发展过程中,人口城镇化和土地城镇化却陷入了失衡的困境,李子联(2013)指出,由于城市建设用地大规模扩张等原因,人口城镇化长期滞后于土地城镇化的发展,使得我国出现人口城镇化与土地城镇化发展失衡的“困境”[7]。我们使用国家统计局提供的数据也发现,从2005年至2016年我国城市建设用地面积从29636.83平方公里扩大至51584.10平方公里,增长了74.05%,而同期全国城镇人口仅增长了37.19%,由56212万人增加到77116万人。由此可见,我国人口城镇化相对滞后于土地城镇化。

城镇化在带动农村经济发展方面发挥着不容忽视的作用,但农村居民收入在大幅上升的同时,区域间农民收入却在不断拉大,这已成为我国居民收入差距扩大的重要因素(任媛,2015)[8]。经核算,我国农民人均纯收入由2005年的3591元增至2016年12424元,年均增长20.5%,其中,东部地区的农民人均纯收入年均增长率为19.7%,由2005年5123元上升至2016年的17243元,中西部地区农民人均纯收入也由2005年的3029元和2619元,增长至2016年的11172元和8857元,年均增长率分别为22.4%和19.8%。图1反映了我国区域间农民收入差距的变化,在整个考察期,东部地区农民收入持续高于中西部地区,东部地区农民人均纯收入在2011年已超10000元,而与此同时,中西部地区仍不足7000元。图1显示从2011年开始,东部地区与中西部地区农民收入的差距有进一步扩大的趋势,东部地区农民收入的增长更为陡峭,中西部地区农民收入的增长较为平缓,在较低水平徘徊。尽管中西部地区农民增收速度高于东部地区,但中西部地区过低的农民收入初始值,导致其农民收入与东部地区仍有较大差距。王小鲁和樊纲(2005)指出,我国经济发展水平在东、中、西部地区存在较大差距,而要缩小区域间发展差距须经历一个长期过程[5]。这意味着除非中西部地区农民收入能以更快的速度增长,否则与东部地区的差距在短时间内很难缩小。

图1 区域间农民收入的变化趋势(元)

可见,在我国城镇化快速发展的进程中,人口城镇化相对滞后于土地城镇化,同时,我国农民收入也呈现出明显的区域差异。鉴于人口城镇化和土地城镇化相背离的情况,我们将分别探讨人口城镇化与土地城镇化对农民收入的影响。

(二) 人口城镇化对农民收入的影响机制

首先,人口城镇化增加农民非农就业。城镇在大量吸收农村人口的同时,会带动城镇快速发展,创造出数量可观的就业岗位,为农村劳动力提供就业空间。厉以宁(2012)指出,随着城镇化的快速发展,城镇对基础设施的要求将逐渐提高。除对已有基础设施进行改造外,还将大规模建设基础设施,这将有利于农民进城就业,增加农民的收入[9]。我国农村人口向城镇的聚集使得农村家庭由务农逐步转向务工,农民不再单一地从事农业生产,而是进入更多的非农行业,当农村劳动力由较低生产率水平的传统农业部门转移到较高生产率水平的现代工业部门,农民收入水平将会提高,农民收入来源将会多元化,进而从总体上提高农民的收入。因此,人口城镇化增加农民非农就业是提高农民收入的重要途径。

其次,人口城镇化提高农业生产效率。人多地少、农业资源有限是制约我国农村经济发展的一个重要因素。大量农村劳动力堆积在农业生产中,不仅降低人均耕地面积,更会抑制农业生产率的提高,而人口城镇化通过吸纳农村劳动力,可以稀释从事农业生产的人数,增加人均耕地面积。一方面,有利于普及和推广现代化的农业科学技术,促进农业规模化生产;另一方面,有利于整合土地等农业生产资源,加速生产要素流转,降低农业生产成本。因而,从以上两个方面提高农业生产效率,可以推动农民收入增加。

再次,人口城镇化促进农产品销售。由于农产品收入弹性低,农产品需求增长赶不上居民收入增长,加之,部分农产品处于买方市场且政府对农产品市场价格调控,使得农产品价格长期维持在低价状态,农民增收较为困难。人口城镇化不仅提高了我国城镇人口的数量,还将农产品的供给者转变为需求者,农产品需求的增加将会推动农产品价格的上涨,进而增加农民收入。此外,也有研究指出,农产品需求受城镇人口增加的影响,会朝高品质和多层次的方向发展,农业生产结构的改变将推动传统农业发展成高附加值的现代农业,农民收入会得到提高(王鹏飞和彭虎锋,2013)[10]。因此,人口城镇化在一定程度上缓解了农产品价格低、销售难的困境,改善了农产品的供求关系,提高了农民的收入水平。

(三) 土地城镇化对农民收入的影响机制

首先,土地城镇化增加农民土地征收收入。随着我国城镇化水平的不断提高,迫切需要大量土地来满足城镇规模扩大的需求。在城镇土地开发趋近饱和的情况下,城镇化发展所需的土地将由城镇内部转移到城镇郊区的农村,农村土地随着城镇建设被征用。由于在城镇化过程中,我国政府坚持惠农补贴和生态补偿等一系列支持保护政策(刘彦随和乔陆印,2014)[11]。因此,政府在征用土地时,农民会获得较高的一次性土地补偿金。尤其是随着我国经济实力的不断增强,政府的征地补偿标准会逐年上升,农民的土地补偿收益也会随之不断提高,进而增加农民收入。

其次,土地城镇化增加农民土地流转收入。土地城镇化能够带动交换、出租、抵押、入股、合作等多种土地流转机制的形成,农村土地在流转中也逐步实现增值。在城镇高收入的吸引下,农民为了进城务工、避免土地撂荒,也会加快土地流转。潘金枝(2016)指出,城镇化进程会加速形成城乡统一的建设用地市场,让农村与城市享有相同的议价权,保障农民在土地被征用时拿到不低于土地真正价值的收入[12]。尤其是位于城乡结合部的农村土地,凭借其临近城市的独特优势,更容易以较高的价格转让,由此增加农民收入。可见,土地流转会为农民带来可观的收入。

再次,土地城镇化增加农村土地的非农用途。土地不仅是农民最重要的生产资料,同时也是城镇化进程中的稀缺资源。随着城镇化的推进,农村土地的使用途径呈现出多样化的趋势,从传统农用转变为生产制造、经营服务、旅游开发等非农用途,从而使得农村土地的收入来源出现多元化的特点,从以农业产出收益为主转变为以制造利润、经营收益、旅游收入等非农收益为主。特别是乡村旅游的发展,不仅成为农村经济新的增长点,同时也为传统农业增添了附加值,在较大程度上提高了农民的收入。

(四) 影响农民收入的其他因素

一是人力资本水平。人力资本是影响农民收入的重要因素,包括教育、经验、技能等诸多内容。Mankiw et.al(1992)指出,不同国家间人均收入差距的80%可以用人力资本等要素来解释[13]。一般情况下,人力资本水平越高,个人的收入水平也就越高。特别是,教育水平对农民的收入有着较大的影响,宋英杰(2010)发现,农民受教育程度的高低与农民收入之间有着密切的联系,受教育水平对农民收入具有较大的促进作用[14]。这是因为受教育水平高的农民,可以从土地中解放出来并拥有更多的自主权,不再只从事重体力劳动和低层次简单的工作,而是可以从事一些较为高级和复杂的工作。

二是农业财政投入。“三农”问题作为全党工作的重中之重,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,始终是我国经济建设中的重大问题。国家将大量的财政资金投入到促进农业发展的各个领域。财政投入不仅可以加强农田水利、道路等设施建设,改善农业生产条件,为农村经济的发展创造良好的环境,而且可加大对农业科研的扶持力度,增加对农业技术的资金投入,提高农产品的增加值,让农民在农产品的生产中获得高额回报。因此,国家财政支出对农业的发展有重要影响,同时也是影响农民收入的重要因素。

三是农村固定资产投资。农村固定资产投资在推动农村经济发展,增加农民收入方面起着至关重要的作用。一方面,农村固定资产投资有利于提高农业的综合生产能力,农业机械等方面的固定资产投资,在较大程度上提高了农业生产效率,促进农民收入的增长;另一方面,农业固定资产投资拓宽了农民的就业范围,为农民提供了大量的非农就业机会。一些大型项目的固定资产投资在建设过程中对劳动力有较大需求,为农村劳动力提供了很多就业岗位,农民的非农收入得以增加。

四是农业技术进步。农业技术水平的提高,有助于农业新科技的推广和运用,促进农村经济的健康发展。农业技术提供了先进的科技条件和方法,在既定的生产要素投入下可以获得更多的农业产出。同时农业技术进步可以改善农业生产经营管理方式,改进农产品质量,生产出科技含量高的产品,促使农产品向优质化和多样化的趋势发展。此外,农业技术进步可以释放出大量的农村剩余劳动力,从而向非农部门转移,增加农民的非农收入。因此,农业技术进步不仅对农民的农业收入有着直接影响,同时对农民非农收入也有着间接影响。

综上,人口城镇化和土地城镇化均有利于增加农民收入,人力资本水平、农业财政投入、农村固定资产投资及农业技术进步均会正向影响农民收入。假设以上影响农民收入的机制在各区域表现一致,那么,就城镇化而言,产生区域间农民收入差距的原因只有城镇化进程的不同。事实上,除城镇化进程外,影响农民收入的机制在区域间也存在显著差异,由此对区域间农民收入差距产生影响。

二、 实证模型、变量说明与数据来源

(一) 实证模型

本文重点考察城镇化对区域间农民收入差距的影响,借鉴魏浩和赵春明(2012)构建的实证模型[15],结合本文的研究目的,将计量模型设置如下:

Pincomit=α0+α1Xurbanit+α2Humanit+α3Finputit+

α4Finvestit+α5Ftechnit+ηi+μt+εit

其中,变量下标i表示地区,t表示时期,被解释变量Pincomit为农民收入,解释变量Xurbanit为城镇化水平,控制变量Humanit为人力资本水平,Finputit为农业财政投入,Finvestit是农村固定资产投资,Ftechnit是农业技术进步,α0为截距项,α1~α5为变量的系数,地区非观测效应使用ηi表示,时间非观测效应使用μt表示,εit为随机扰动项。

(二) 变量说明

1. 被解释变量为农民收入(Pincom)。本文使用各地农村居民人均纯收入表示,由于从2014年开始,国家统计局不再提供农村居民人均纯收入数据,而是使用农村居民人均可支配收入替代,两者统计口径存在差异,鉴于国家统计局同时提供了2013年各地农村居民人均纯收入和农村居民人均可支配收入,为保证数据的一致性,我们以2013年两类数据的比值作为换算乘数,将之后各年的农村居民可支配收入换算为农村居民人均纯收入。

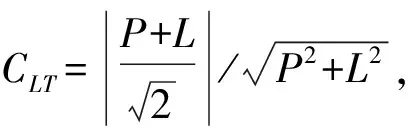

3.控制变量包括人力资本水平(Human)、农业财政投入(Finput)、农村固定资产投资(Finvest)和农业技术进步(Ftechn)。本文使用各地大专以上学历人数衡量人力资本水平,农业财政投入使用地方财政农林水事务支出衡量,农村固定资产投资用各地农户固定资产投资完成额表示。衡量农业技术进步的方法较多,本文参考马轶群(2013)的方法[17],使用第一产业增加值与第一产业从业人数比值表示农业技术进步,该值表明,单位产出越多,农业技术水平越高。

(三) 数据来源

本文使用的是2007—2018年省际面板数据,主要来自《新中国六十年统计资料汇编》《中国统计年鉴》及地方统计年鉴。在区域划分上,仍按照传统的东、中、西部划分,东部地区包括11个省份(直辖市),分别为北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南,中部地区为山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省份,西部地区包括10个省份(自治区),有广西、内蒙古、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。考虑到数据缺失以及数据一致性等问题,我们将西藏数据剔除,重庆数据并入四川。

三、 实证检验与分析

(一) 城镇化对农民收入的作用

本部分内容实证分析了城镇化等解释变量、控制变量对农民收入的影响,为了减少异方差问题,所有数据采用对数形式,为了反映省份之间的异质性,使用变截距模型。在比较固定效应模型、混合效应模型和随机效应模型上,我们通过似然比和豪斯曼检验,发现固定效应模型更优,意味着截距项与解释变量存在相关性。因而,本文的实证选择变截距固定效应模型,实证结果见表1。

表1 城镇化对农民收入作用的检验

模型1给出了人口城镇化对农民收入作用的检验结果。全国层面看,人口城镇化对提升农民收入的作用较大,人口城镇化每提高1个百分点,农民收入增加0.34个百分点。分地区看,人口城镇化的作用在东部地区没有通过显著性检验,中部地区通过5%的显著性检验,西部地区在1%水平下显著,且作用最强,人口城镇化每提高1个百分点,农民收入将增加1.326个百分点。东部地区人口城镇化的作用不显著主要在于:东部是我国经济发达地区,对中西部地区的劳动力有较大吸引力,中西部地区劳动力会大量进入东部地区寻求就业机会。全国农民工监测调查报告指出,2014年全国外出打工的农民工超过2.7亿人,其中,近60%的农民工在东部地区务工。关爱萍和葛思羽(2017)通过对2000—2015年我国劳动力流动规模的估计,发现我国劳动力主要是由经济欠发达的中西部地区向经济发达的东部地区流动,劳动力流入省份主要集中在广东、江苏、浙江、上海、北京等[18]。由此可见,大量的劳动力流入对东部地区人口城镇化水平的提高有较大贡献,但这样的城镇化路径对东部地区当地农民增收的作用并不大。而中西部地区人口城镇化能较大程度提高农民收入,与前文分析一致,特别是西部地区,人口城镇化的作用尤为明显,可以看出,积极推动中西部地区人口城镇化能有效缩小农民收入的区域差距。

模型2给出了土地城镇化对农民收入的作用。全国层面看,土地城镇化对农民收入的作用均显著为正,且土地城镇化在全国层面的作用要高于人口城镇化。钱忠好(2003)指出,农地承包经营权市场化流转是农户经济利益最大化的现实基础[19]。而地方政府为响应中央政府关于土地流转规模化经营的号召,往往借助“腾笼换鸟”“筑巢引凤”等方式实现土地集中流转和规模化经营(田鹏,2017)[20]。由于企业、合作社、种植大户等经营主体具有较强的经济实力,可以通过对农村土地的征收、流转带给农民最为直接的高额回报,较大程度增加农民收入。分地区看,与人口城镇化不同,东部地区土地城镇化能够推动农民收入增加,这也进一步说明中西部地区人口流入推高了东部地区人口城镇化水平,而土地资源的不可移动性,使得东部地区土地城镇化只能依赖东部农村的土地,进而对当地农民收入产生促进作用。中部地区土地城镇化的表现与全国一致,对于推动农民收入的作用要高于人口城镇化。我们也发现,尽管西部地区土地城镇化能够提升农民收入,但却弱于人口城镇化的作用,鉴于人口城镇化滞后于土地城镇化的发展,西部地区加快人口城镇化进度,提升城镇化的协调性,能够增加农民收入,缩小与东部地区的差距。

模型3给出了城镇化协调性对农民收入的影响。可以看到,全国城镇化协调性越高,农民收入越高,这事实上反映出,缩小人口城镇化和土地城镇化之间的差距,加快推进人口城镇化水平,充分发挥人口城镇化作用,有助于农民增收。东部地区城镇化协调性对农民收入的作用没能通过检验,这仍是因为东部地区人口城镇化受中西部地区人口流入的影响,并没有真实地反映出东部地区农村人口向城镇的转移,协调性指标也就出现偏差。相对而言,中部地区城镇化协调性的提高有助于农民增收,但没有通过显著性检验,西部地区城镇化协调性却能显著增加农民收入。进一步比较中西部地区人口城镇化和土地城镇化的发展程度,可以发现,在考察期内,人口城镇化在中部地区的年均增长率为2.74%,低于西部地区的3.24%;土地城镇化在中部地区的年均增长率为4.34%,同样低于西部地区的6.08%。尽管西部地区城镇化发展速度总体强于中部地区,但其人口城镇化和土地城镇化发展差异却明显大于中部地区,结合模型1可以看到,当西部地区人口城镇化快速发展,缩小与土地城镇化发展差距,提升城镇化协调性时,人口城镇化的作用也得到充分发挥,能较大程度的提高农民收入。因此,增加城镇化协调性有助于缩小区域间农民收入差距。

此外,人力资本的增加能够提高农民收入,增收作用在东、中、西部地区依次递减,因为中西部地区提高人力资本的作用弱于东部地区,在一定程度上可将充分发挥人力资本作用视为中西部地区农民收入追赶东部地区的重要途径。农业财政投入对提高农民收入的作用非常显著,各地区表现较一致,我们考虑到,中西部地区地方财政收入远不及东部地区,能够对农业投入的财政支出也是有限的,以2015年为例,东部地区农业财政投入最高的是江苏和山东,分别为1008.6亿元和964.4亿元,而西部地区仅有农业大省四川投入超过900亿,为926.6亿元,其余省份最高也仅为内蒙古的675.5亿元,区域差异较大。因此,为了提高当地农民的收入水平,可增加中央对中西部地区财政的转移支付,扩大中西部地区对农业的投入规模。农村固定资产投资仅在西部地区通过显著性检验,能够提高西部地区农民收入,这说明西部地区过于落后的农业生产条件严重阻碍了农民增收,固定资产微小的改进都会对农民收入起到促进作用。农业技术进步对农民增收的作用也非常显著,增收作用呈现出由东部地区到西部地区的递增趋势。说明中西部地区增加农业技术投入,提高农业生产技术,有助于提高农民收入,缩小与东部地区的差距。

(二) 城镇化对农民收入贡献的区域差异

本文计算了2014—2018年三大区域城镇化增长率以及城镇化对农民增收的贡献(见表2),首先看人口城镇化,由于东部地区人口城镇化对农民增收的作用不显著,这里不再分析,中部地区人口城镇化的增长率略低于西部地区,总体而言,中西部地区在人口城镇化方面发展水平相当。但分别计算后,我们发现西部地区人口城镇化对农民收入的贡献远高于中部地区,中部地区人口城镇化对农民收入的贡献每年在100元左右,即使贡献值最高的2018年,也仅为130元。而西部地区人口城镇化对农民收入的贡献每年均在200元以上,在2018年甚至超过300元,达到309.78元,远超中部地区水平。这说明,尽管西部地区农民收入与中东部地区农民收入的差距越来越大,但人口城镇化的发展却能抑制这一趋势。再看土地城镇化的作用,三大区域土地城镇化增速明显高于人口城镇化,两者的不协调性再次得到印证,进一步对比三大区域土地城镇化增长率,西部地区最高,东部地区次之,中部地区最弱,而土地城镇化对农民增收的贡献上,西部地区略高于东部和中部地区,这说明西部地区土地城镇化增长的明显优势,并没有转换为农民增收的优势。李中(2013)指出,中西部地区由于地理位置偏僻以及经济发展落后,土地流转大多只有口头协议而没有签订合同,仅有的少部分书面协议,也存在格式不规范,内容不完整的问题[21]。土地流转市场的不健全、流转制度的不规范严重影响农户利益,加之西部地区土地流转价格普遍较低,对农民土地的征收、流转及开展非农经营等,支付给农民的收入低于东部和中部地区。可以预计,如果东部和中部地区土地城镇化取得与西部地区一样的速度,将会进一步拉大区域间农民收入差距。

表2 城镇化对农民增收贡献的区域差异

四、 结论与建议

本文使用2007—2018年省级面板数据实证研究了城镇化对我国区域间农民收入差距的影响,得出以下主要结论:

(一) 作为我国居民收入差距的重要来源,区域间农民收入差距呈现扩大趋势,除非中西部地区农民收入能以更快的速度增长,否则短期内很难缩小与东部地区的差距。

(二) 城镇化对农民收入有重要影响,人口城镇化、土地城镇化和城镇化协调性均有利于农民收入的增加,且土地城镇化的作用高于人口城镇化。分地区看,受中西部地区人口流入的影响,东部地区人口城镇化对农民增收的作用不明显,而中西部地区人口城镇化能较大程度提高农民收入,土地城镇化对农民增收的作用在各区域表现较为一致。尽管人口城镇化滞后于土地城镇化,但西部地区人口城镇化对农民增收的作用却强于土地城镇化,因此,提高城镇化协调性有助于缩小区域间农民收入差距。

(三) 提高人力资本水平、增加农业财政投入、扩大固定资产投资、提升农业生产技术均可以增加农民收入,但在区域间存在差异。人力资本的增收作用在东、中、西部地区依次递减,农业财政投入的作用在各地区均表现为提高农民收入,增加农村固定资产投资仅能在西部地区提高农民收入,农业技术进步对农民增收的作用呈现出由东部地区到西部地区的递增趋势。

(四) 人口城镇化有利于缩小区域间农民收入差距,在相同人口城镇化发展速度下,西部地区农民收入能获得更大幅度的增加。土地城镇化则会扩大区域间农民收入差距,即使东部地区土地城镇化增长明显弱于中西部地区,但土地城镇化对农民收入弹性及初始值的优势,使得土地城镇化仍是区域间农民收入差距扩大的重要因素。西部地区只有依赖更为快速的土地城镇化,才能抑制土地城镇化对区域间农民收入差距的负向作用。

城镇化是增加农民收入的重要途径,但就如何通过城镇化缩小区域间农民收入差距,并没有引起足够重视。依据本文的研究结论,我们认为:首先,注重城镇化的协调性,通过加快户籍制度改革、提升城镇公共服务水平和容量,吸引农村人口流入,加快人口城镇化速度,同时,进一步优化农村土地流转机制、限制农业用地向非农用地的转变、抑制城镇房价过快增长等,控制土地城镇化速度,防范人口城镇化与土地城镇化的背离;其次,通过提高惠农补贴和生态补偿,以及赋予中西部地区农民更多的土地议价权等方式,积极挖掘中西部地区土地城镇化增加农民收入的潜力,提高土地城镇化增收效率,进而增加农民收入,缩小区域差异;再次,为提升中西部地区人力资本水平,在培养人才、留住人才、吸引人才的体制机制上进行创新,为农业生产提供多层次人力支持,推动农业生产外延式与内涵式协同发展;最后,扩大中央对中西部地区的涉农财政支持,增加中西部地区农业财政支出,不仅在支出比重上,更要在总量规模上增加财政支出。提高中西部地区固定资产投入,改善落后的生产条件,为农民增收提供良好的外在环境。注重农业生产技术的提高,通过增加农业技术投入、学习农业发达地区先进技术和经验等方式,推动中西部地区农业技术进步,为农民增收做出贡献。