大学物理中力学部分课程思政的研究与实践

2023-11-02石国芳李静玲

石国芳,杨 超,李静玲

(西安邮电大学 理学院,陕西 西安 710121)

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表重要讲话,要求各门课程要守好一段渠,种好责任田,使各类课程与思想政治理论课程同向同行,形成协同效应. 物理学作为一门古老的自然科学,其发展离不开辩证唯物主义思想方法的指导,物理学取得的成就是古今中外一大批拥有崇高品格的物理先贤用智慧耕耘出来的,物理学原理是现代科技日新月异的源头活水,物理学的理论闪烁着科学美的光辉,可以说在物理学教学中开展课程思政具有得天独厚的自然优势. 大学物理课程思政就是根据物理学自身的特点,挖掘其蕴含的思想政治资源,然后有机地融合到知识传授之中,进而实现教书和育人双丰收.

1 大学物理课程思政的重要性

大学物理是理工科专业学生的必修基础课,授课范围广,听课人数众多,本校每学期上课人数约3300名,课程分为上、下两部分,授课持续两个学期,显然在大学物理教学中开展课程思政,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,从而培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,这个影响范围还是比较大的,也是实现全员、全程、全方位育人的重要体现.

刚步入大学的低年级学生对自己专业与物理学间的关系知之甚少,不明白基础课的重要性,而多年来高校的扩招及高考制度的改革,学生的物理基础参差不齐,有的相当薄弱,使得有些学生在内心深处对该课的学习产生了“抵触”. 尽管在大学物理的绪论课上详尽地说明物理学是一切自然科学的基础,是促进三次工业革命的源动力,但是随着时间的推移,抽象枯燥的内容、刻板的公式使得部分学生学习的主动性逐渐降低,这就需要教师在课堂上讲好物理知识的同时,适时地穿插一些物理学相关人物故事、传统文化、工匠精神等思政元素来正确引导学生们的思想意识,潜移默化中感化学生的心灵,从而转化为学生的自觉行动.

2 大学物理课程思政现状分析

5年来,随着课程思政理念的全面持续推进,很多高校的大学物理授课教师已经拥有较强的课程思政意识,并付诸于实践行动,取得了不错的成效,但仍然存在一部分教师思政意识淡薄,对课程思政只是入眼入耳,并没有入心入脑,在教学过程中只是机械地将一些所谓的思政元素形式化地加入到知识传授中,让学生感到教师在讲专业知识时,又去讲某些大道理进行说教,这是课程和思政“两张皮”的问题,这样的课程思政是失败的,占用了宝贵的课堂时间,还让学生心生反感.

现实情况是,大学物理的知识涵盖力、热、光、电、近代物理等部分,教学任务繁重,然而目前高等学校的大学物理学时不断被压缩,导致产生学时少任务重的局面. 在有限学时内实施有质量、有温度的课程思政,这是每个教师面临的必答题,也是亟待研究和实践的重要课题.

本文以大学物理的力学部分为例,根据物理学自身特点从4个切入点挖掘并提供了大量详实的思政元素,指出课程思政的实施方式原则,最后对实施效果以匿名问卷调查的形式加以评价,结果表明学生对课程融入的思政元素满意度较高,为此整理成文,以期为课程思政背景下相关教育者提供一定的参考和帮助.

3 力学部分思政资源的挖掘探索

3.1 挖掘力学部分蕴含的辩证唯物主义思想方法,培养学生树立科学的世界观和方法论

在古代,物理学和哲学是没有分开的,最典型的代表就是牛顿的不朽著作《自然哲学的数学原理》,讲述的就是物理学. 随着各自独立体系的发展,物理学才逐渐从哲学中分离出来成为独立的学科,然而物理学中对于许多问题的处理、自身发展演变过程等很多地方都体现出了哲学的智慧,甚至一些物理学的重大发展都是受了辩证唯物主义的指导思想才得以突破的.

大学物理课程的力学部分蕴含着丰富的辩证唯物主义思想,如“质点”“刚体”这两大理想模型的建立就是唯物辩证法中矛盾分析法的体现,即“把握主要矛盾,抓关键”. 胡克定律是力学中的一条基本定律,它指出在弹性限度内,固体材料的形变量和引起形变的外力大小成正比,在“弹性限度”范围,胡克定律是适用的,当外力太大使物体发生的形变量超出了弹性限度,则物体会发生永久性形变而导致不会恢复原状,那么胡克定律就不适用了,弹性限度就是量变到质变的分界点. 又如辩证唯物主义认识论的实践观认为:认识来源于实践,又转过来为实践服务. 实践、认识、再实践、再认识,循环往复,这就是人们正确地认识世界和改造世界的无限发展的过程. 纵观力学的发展过程就淋漓尽致地体现了这一哲学观点.

经典力学时空观认为时间和空间是彼此独立的、各自具有绝对性,即时间和空间的测量与惯性系的运动状态无关,与外界任何物质无关.牛顿力学自创建以来一直在机械制造、土木建筑、甚至航空航天技术领域中发挥着及其重要的理论指导作用,曾被认为是完美而普遍的理论而统治了近三百年,然而,随着物理学的不断发展,发现对于高速运动的物体,伽利略变换和牛顿力学不再适用,需要重新去修正.年仅26岁的爱因斯坦凭着坚实的理论基础,站在哲学的高度之上敢于冲破传统理念的束缚,在1905年发表了《论动体的电动力学》,建立了狭义相对论. 狭义相对论认为时间与空间密切相关,并不是相互独立,而且与物质运动有关,这样的观念颠覆了人类对时空的认识. 狭义相对论理论,如光速不变原理、时间延缓效应、爱因斯坦质能方程等,都随着时间的推移不停地被实验所证实,并反过来指导着实践. 如今,相对论早已是现代物理学的重要组成部分,并对工程技术提供不可或缺的理论基础. 可见,人类对力学规律的认识正如辩证唯物主义实践观的原理一样具有反复性,是无限发展和不断深化的. 牛顿力学是狭义相对论在宏观低速条件下的特例,也就是说牛顿定律适用于宏观低速运动领域问题,而研究高速运动物体的力学问题就要用狭义相对论来解决,每个理论都有其适用的范围,这又生动地体现了真理具有条件性的哲学思想.

显然,力学部分蕴含着大量的辩证唯物主义思想和方法,教师在教学中遇到上述知识概念时,从哲学的角度予以引导和深化概念,长期以往学生在学习和认知中就会逐渐建立起正确的世界观和方法论.

3.2 介绍古往今来我国在力学相关领域取得的成就,增强文化自信和民族自豪感

中国是四大文明古国之一,我国古代人民在生产劳动中总结出大量关于力学的智慧,如东汉著作《尚书纬·考灵曜》有句云:“地恒动不止,而人不知. 譬如人在大舟中,闭牖而坐,舟行而人不觉也.”,这是我国古代对于相对性原理的描述,1632年伽利略在《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中也表述了在封闭船舱中无法判断船舱是运动还是静止,表达了相对性原理的思想,然而《考灵曜》至少要比伽利略的相对性原理早大约1500年[1]. 战国时期的《墨经》中记载:“力,刑之所以奋也”.“刑”通“形”,指物体,“奋”指物体从静止到运动,或者从缓慢到快速,代表产生了加速度,此话大意是,力是物体运动的原因. 再如东汉时期王充的《论衡.效力篇》中“金铁在地,焱风不能动,毛芥在其间,飞扬千里”,同样的风力改变物体运动状态难易程度是不同的,与物体的轻重有关,虽然只是定性论述,但比牛顿的定律早1500年[2].

生产技术方面,春秋末期已经出现了天平、秤、剪、铡等器具.《物原》中“史佚作辘轳”,包括斜面、滑轮的应用都很早.《墨经》中就总结了杠杆原理:“相衡,则本短标长”,而且还描述了战争中用的“车梯”或“云梯”,是多重杠杆的巧妙组合.另外,工程技术方面,宋代李诫创作的建筑学著作《营造法式》记录了我国建筑经验3555条. 我国古代的建筑、桥梁等方面都应用了力的平衡原理. 隋代李春于公元605年建造的大石拱桥赵州桥,跨度37.02米,历经1400多年,下沉水平差只有5厘米,足以见其“奇巧固护,甲于天下”[2]. 世界上现存最古老最高大的山西应县木塔距今已有千余年的历史,历经两次八级地震,依然巍然挺立,可谓最有名气的地震“不倒翁”.所有这些都充分体现了古代劳动人民认识世界和改造世界的智慧和才干,是我国宝贵的历史文化遗产. 在力学部分的教学过程中,适当地将以上文献典籍内容和技术瑰宝展现给学生,学生会感受到中华传统文化的源远流长,增强了文化自信,同时也体会到古人的“工匠精神”.

近年来,力学在推动我国科学技术发展方面发挥了极其重要的作用,产生了举世瞩目的成就.众所周知,运载火箭是各种航天器驶向太空的唯一载具,火箭的运载能力、安全性等性能直接决定了一个国家的航天实力. 在讲火箭飞行原理时,利用变质量系统动量定理可推导出火箭能达到的速度取决于喷气速度和质量比,考虑到质量比的受限及地球引力和空气阻力等因素,通常人们采用多级火箭串联来提高火箭的速度. 给学生介绍自1970年长征一号火箭成功发射第一颗人造卫星以来,我国自主研发的火箭经过一代代的演变,其运载能力已经得到了长足的发展,取得了载人航天、探月工程、天问系列等一个又一个航天领域的突破,现如今中国火箭运载能力处于国际领先行列.

再如讲角动量守恒定律时,可以和学生共同探讨直升机旋翼的特点:大多数单旋翼直升机都需要配有一个尾浆,对双旋翼直升机,无论是共轴双旋翼、纵列双旋翼和横列双旋翼,两旋翼的旋转方向总是相反的. 角动量守恒定律对上述直升机旋翼的配置特点给出了很好的理论解释. 在2019年建国70周年国庆阅兵仪式上,我国中型直升机直20首次亮相,令全球瞩目. 直20直升机具有强大的适应性,能够在昼夜不同时候、平原和高原不同区域使用,其旋翼配置防除冰系统,还能够在冻雨结冰环境使用,直20自主研制的成功标志着我国直升机方面多项关键技术实现了突破. 回顾我国从1956年最早启动直5直升机的研制到如今,几十年磨一剑,从零基础起步到走上自主研制的道路,再到直升机工业步入争锋世界的进程,让学生感受到这些先进技术的突破都来自我国科研人员对于核心科技的掌握,所谓“科学技术就是第一生产力”. 另外,打破多项世界纪录、世界上最长的跨海大桥——港珠澳大桥雄伟壮丽,结实耐用,抗得住八级地震,经得起“山竹”吹袭,是一座彰显中国技术的“自信桥”,所有这些辉煌成就都离不开力学知识的应用,更离不开我国数万名力学工作者们的心血与奉献.

教学中把这些中国古往今来的力学思想文化和最新科技展现出来,不仅增强学生的文化自信心和民族自豪感,学生也会感受到科技强则国强,在潜移默化中让学生养成热爱科学、勇于探索的良好品质.

3.3 讲好科学家的故事,传承科学家精神

在力学发展的历史长河中,涌现出一批为探索自然奥秘、为人类做出伟大贡献的科学家,在教学过程中介绍他们崇高的科学精神、爱国故事来感染青年学子.

如英国物理学家牛顿,善于观察思考、勤奋刻苦,1665至1667年间,英国伦敦鼠疫肆虐,牛顿被迫离开剑桥大学回到故乡伍尔索普庄园,这期间他没有因为疫情而恐慌焦虑,而是用全部精力来刻苦钻研和思考学术研究,正是牛顿这段时间的全身心投入,孕育了微积分、万有引力定律和光学的雏形,才有他日后科学巨著的问世和跻身于世界伟大科学家行列的辉煌地位. 牛顿在鼠疫期间的事迹诠释了科学家对科学的热爱和专注,只有全身心投入精力,探索钻研才可能开辟出科学发展的新天地.

又如在19世纪末,面对“迈克耳孙-莫雷”实验以太的“零结果”,面对伽利略相对性原理与电磁理论的矛盾,洛伦兹坚持以太存在性并对牛顿绝对时空观深信不疑,通过洛伦兹变换从数学形式上解决了上述矛盾但没有提出物理原理上的解释,庞加莱虽然接近了狭义相对论的大门,但始终被以太的面纱所笼罩,只有爱因斯坦不迷信权威,独立思考,摈弃虚幻的以太论、抛弃绝对时空观的束缚、相信世界是对称的和统一的,解放思想、敢于创新,建立起一套完整理论——狭义相对论,开启了近代物理的新篇章.在讲狭义相对论创立的历史背景时,通过介绍爱因斯坦建立狭义相对论的过程培养学生理性质疑、大胆假设、不盲从的精神,塑造学生敢于创新的卓越勇气.

科学无国界,科学家有祖国. 爱国是科学家精神的第一要义,火箭之父钱学森说“我是一个中国人,我的事业在中国,我的归宿在中国”,新中国成立后,钱学森身在美国,却归心似箭,觉得是报效祖国的时候了,可美国政府百般阻挠,厚重的名利诱惑,关押软禁等始终都没有动摇他那坚定的归国信念,为了这一信念,他经历的是5年的漫长煎熬. 钱学森之子钱永刚公开讲述父亲为了国家曾5次改变自己人生选择的故事. 钱学森跟他的秘书也说过:“我实际上比较擅长做学术理论研究,工程上的事不是很懂,但是国家需要我干,我当时没有想那么多就答应了”. 正是钱学森赤诚的爱国之心和无私的奉献才造就了今天我国能成为拥有火箭、卫星等技术的航天科技强国. 再如“中国力学之父”钱伟长在刚刚进入清华大学时,因“九一八事变”放弃了自己的历史专业,他怀着科学救国的愿望,为了振兴中国,弃文从理,最后成为一代力学大师,正如钱老自己说的“我没有专业,国家的需要就是我的专业”. 在美国留学的他学贯中西,享誉世界后毅然回国,为国家的教育事业而奋斗终身.

整个力学科学史是一部贯穿和承载科学家崇高品格的精神史. 在力学部分的教学中教师讲好科学家们的感人故事,使学生从内心深处理解科学家精神的本质,在不知不觉中树立正确的人生观和价值观,激发学生脚踏实地,努力学习,追求真理,敢于质疑并承担起中华民族伟大复兴的历史重任.

3.4 感受力学部分科学之美,以美启真,培养学生的科学素养

著名物理学家李政道认为,科学与艺术是一枚硬币的两面,日常生活中的艺术,如绘画、音乐、舞蹈等都无一例外地体现出美感,而对于科学的认识,留给人们的常常是抽象、严谨和理性,而忽视了其与艺术之间的一些姻缘与联系,一项出色的科学理论、艺术成果,往往也同时具有审美的价值[3].纵观整个物理学的发展过程,翻开物理学的各个篇章,发现处处都有美的足迹,美就像镶嵌着的宝石一样熠熠生辉,体现了物理学家们对美的追求和创造. 如果说艺术之美往往给人以感官上的美好体验,而科学之美则更是一种理性之美、智慧之美、内涵之美......往往表现为思想的深刻性和内涵的丰富多彩[3]. 物理学理论之美可体现为简洁、对称、和谐和统一[4,5].

3.4.1 简洁美

3.4.2 对称美

生活中如雪花等一些几何形体的对称性是显而易见的,物理学理论的对称性则指物理规律在某一操作变换下保持形式上的不变性.Noether定理指出每一种对称性都会伴随一条守恒定律,这是系统自身的性质决定的.比如力学中动量守恒定律对应于空间的平移对称性,角动量守恒定律对应于空间转动对称性,能量守恒定律是时间平移对称性的体现,狭义相对论中一切物理定律在不同惯性系下保持形式不变,是物理定律具有洛伦兹对称性(时空转动对称性)的体现.可见,自然界是多么美妙!这是一种深邃的美!这种对称美让人敬畏,令人神往.爱因斯坦坚信世界是对称的,把力学相对性原理推广到了电磁学定律在内的一切物理范围,建立了狭义相对论,进而又建立了誉为“上帝方程式”的广义相对论,这极大地彰显了对称性思想在物理学中的重要作用.

3.4.3 统一和谐美

物理之美还体现在物理理论上的统一和谐.牛顿的三大运动定律和万有引力定律将天上星体的运动和地面上的机械运动成功地统一起来,实现了物理学史上的第一次大统一,爱因斯坦狭义相对论将空间和时间统一起来,质能方程将质量和能量统一起来.正如爱因斯坦说“从那些看来与直接可见的真理十分不同的各种复杂现象中认识到它们的统一性,那是一种壮丽的感觉”.几百年来,在追求统一的道路上,物理学一直在前行发展并硕果累累.

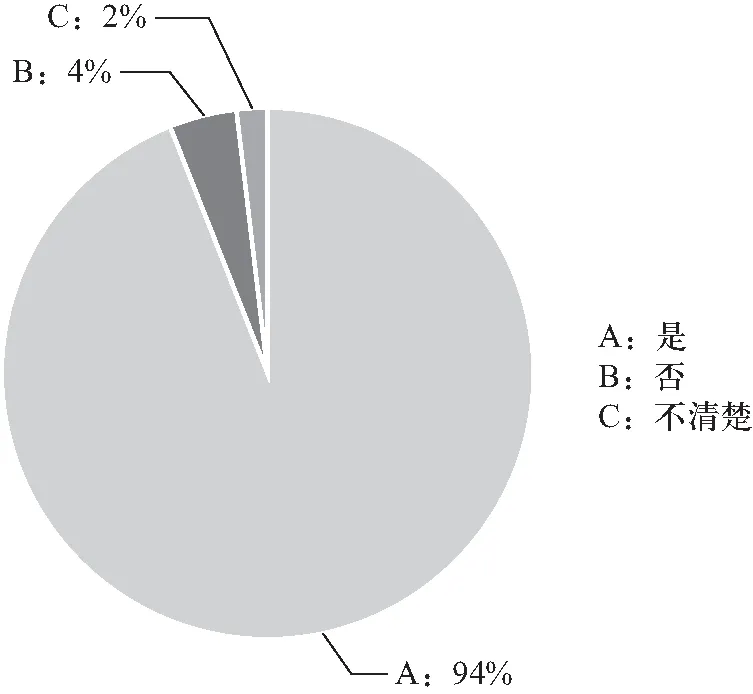

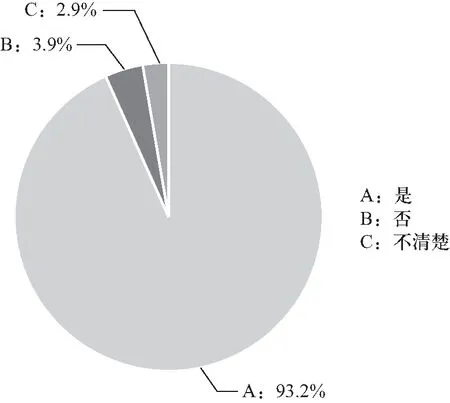

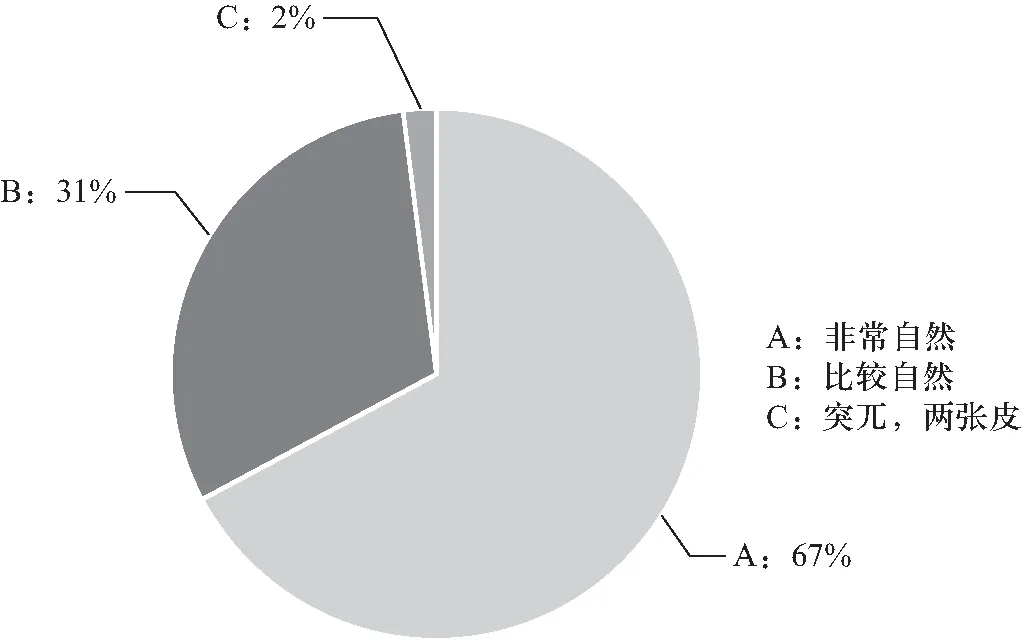

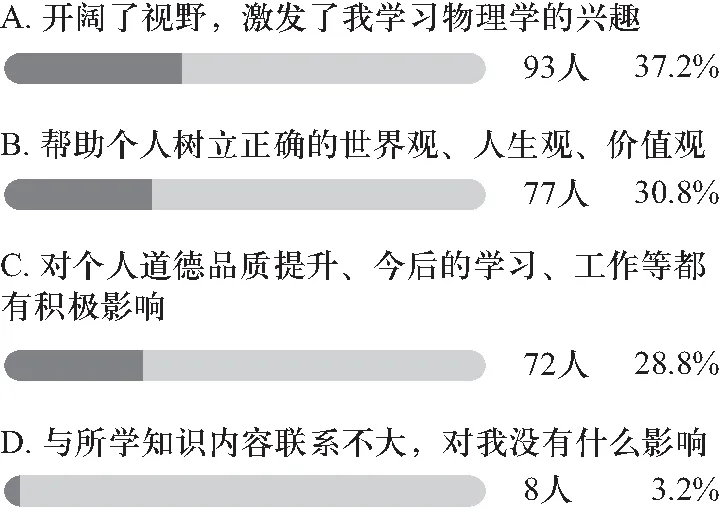

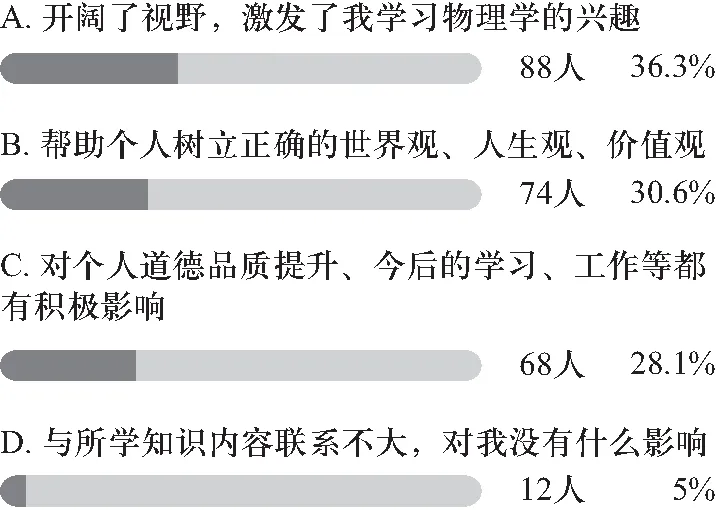

与此同时,驻足停留欣赏发现统一理论下的各个不同部分之间的关系也是极其和谐自然,如当运动速度v< 物理之美是理性之美、深邃之美,对于初学者很难发现和感受到这样的美,罗丹曾说过“生活中从不缺少美,而是缺少发现美的眼睛”,这就需要教师来发掘美的元素,教学过程中融入美育元素,引导学生认识并体会这种质朴的科学美,从美的角度欣赏物理学,体会自然规律之美妙,那么枯燥刻板的内容也会闪烁着美的光辉.在潜移默化中渗透美的教育,可以激发学生学习物理的好奇心、求知欲,也可以促进其领略物理学的真谛,同时培养了一定的科学素养.“幸得识卿桃花面,从此阡陌多暖春”,相信在领略了力学部分的科学美之后,学生在后继电磁学等部分的学习中将继续充满了对美的憧憬,使得对整个物理课程的学习变得乐此不疲. 对于大学物理课程而言,有些知识内容的育人元素并不突出,而有些知识点由于自身特点蕴含着诸多思政元素,对于思政元素匮乏的知识点,教学过程中一定不要牵强地附加一些空洞的道理,以免学生感觉生硬、两张皮,应遵从宁缺毋滥的原则.遇到思政元素较多时,教学中只需精选1~2个作为育人素材,占用2~3分钟时间来起到画龙点睛的作用,不可面面俱到,融入过多思政元素会让受教育者思想上应接不暇,难起到育人效果,占用了宝贵的课堂时间,影响学生对专业知识的摄取. 在实际教学活动中,思政元素的融入方式应是多样化的.思政点可以是教师传授知识时水到渠成地引出的结论,通过课件显示在幻灯屏幕上,也可以是针对某个问题教师口头上举一些恰如其分的育人例子.思政点还可能是教师预先发布一些作业让学生思考发现某些规律,然后在课堂上提问、引导,培养学生的科学素养,如上述涉及刚体与质点动力学体系之间存在形式上对应关系的对称美.另外,若思政元素较多时,有的思政点可以通过相关的网络链接、资料视频在课间或课后推送到学习微信群,也可以存放到学习通等线上教学工具中供学生在闲暇时间阅读.思政元素通过多种方式方法有机融入教学,才有益于受教者在春风化雨中把育人元素转化为内在的德性、精神系统的一部分. 近年来笔者在大学物理的教学过程中融入了思政元素,以下是通过问卷形式进行的对力学部分的课程思政效果的调查[7].本学期授课对象为我校电子专业2021级的学生,共6个平行班,其中电子2101-2103合班上课,电子2104-2106一起合班上课,合计203人.评价方式采用学习通的匿名问卷调查. 图1是学生对于教学过程中是否融入思政元素的饼状图,图1(a)中有94%的学生选择“是”,图1(b)中93.2%的学生选择“是”,这说明93%以上的学生在课堂上摄取物理知识的同时感受到了辩证唯物主义的观点方法、科学家精神、家国情怀等理念的教育. (a) 电子2101-2103班问卷结果 (b)电子2104-2106班问卷结果 图1 教学中是否融入思政元素的问卷调查 图2是关于教学过程中思政元素与专业知识融合情况的调查结果,从图2中可看出大约98%的学生认为思政元素非常自然或比较自然地融入到知识传授之中,可见力学部分挖掘的思政素材从力学知识中自然长出,能够和课程知识达到较为自然地融合. (a) 电子2101-2103班问卷结果 对于教学过程中思政元素产生的育人效果,在问卷中设置了一个多选题,调查结果如图3所示,从图中可以看出绝大多数学生认同教师所实施的课程思政方式并受到了启发,对个人视野的开阔、价值引领、道德品质提升等方面起到了积极的促进作用. (a) 电子2101-2103班问卷结果 (b) 电子2104-2106班问卷结果图3 思政元素产生的育人效果问卷调查 综合以上3个问卷调查,说明大部分学生非常愿意接受在大学物理程教学中有机地融入思政教育元素,这样可以拓宽受教者的知识面,启智润心,让受教者在潜移默化中树立起正确的世界观、人生观和价值观.鉴于此,笔者认为以上挖掘的思政元素及融入方式可以在今后的授课中采纳并优化. 在世界百年未有之大变局形势下实现中华民族伟大复兴的中国梦,说到底靠的是教育、靠的是人才.作为人才培养主力军的高校其立身之本在于立德树人,而课程思政是高校落实立德树人的战略性举措.正如教育部吴岩副部长讲“课程思政是大事,天大的事,伟大的事”,课程思政是党和国家赋予每一位教师神圣而光荣的历史使命. 本文中以大学物理的力学部分为例,从4个切入点挖掘其潜在的思政元素,这样的课程思政会让学生感觉原本古板理性的课堂变得活跃而焕发着人文色彩,原本冰冷刻板的公式和原理闪烁着科学美的光辉,原本枯燥抽象的理论原来是铸就今天一件件令人自豪的大国重器的源头活水. 这样的课程思政可以在一定程度上提升学生的学习热情,增强学生对物理知识的理解,春风化雨般地滋润着受教者的道德心田. 身为人类灵魂的工程师,要守好一段渠,经营好所授课程的责任田,在课程思政建设的路上教育者先受教,深入吃透专业知识,洞悉马克思主义世界观,学习科学发展史,掌握科技前沿动态,提高人文素养,利用一切有益于课程思政的知识来武装自己,从学习中来再回归到学习中去,以期更好地教书育人.4 实施课程思政时把握的原则和技巧

4.1 思政素材力求精选,宁缺毋滥

4.2 思政元素的融入方式不拘一格

5 学生对力学部分课程思政效果的评价

5.1 教学中是否融入思政元素的问卷调查

5.2 思政元素与授课知识融合情况问卷调查

5.3 思政元素产生的育人效果问卷调查

6 结束语