基于语料库的中国政治话语英译中判断意义的再现与重构

——以《习近平谈治国理政》的英译为例*

2023-10-31上海交通大学外国语学院尚文博

上海交通大学外国语学院 尚文博

上海外国语大学语料库研究院 胡开宝

提 要:本研究借助van Dijk的社会认知方法,系统考察了《习近平谈治国理政》英译文中判断资源的再现与重构,聚焦社会文化语境如何通过机构译者群体的心理表征影响翻译文本的生产和理解。研究发现译者总体对积极判断资源的介入程度更高,弱化了中国的积极评价。但在恰当性判断意义中,译者对消极资源的干预程度更高,削弱了外方对象和我方官员的消极评价。这是由译者对不同语境范畴的主观和社会表征决定的,与译者的立场和意识形态息息相关。

1.引言

在翻译过程中,译者主体性的展现不仅受到翻译目的、读者期望和目的语文本功能等文本外因素的制约,更受到译者社会文化背景、意识形态、措辞和个人文体风格倾向等因素的影响(Lefevere,1992:7;Munday,2016:203)。评价资源的翻译往往可以体现译者对原文评价意义的理解和主动介入,这个过程中渗透着译者的价值观(张美芳,2002)。在政治文本的翻译中,评价意义的再现反映出译者所属机构的态度与立场以及译者如何与潜在读者形成结盟(alignment),协调作者与读者之间权力关系,进而达成团结一致(solidarity)。译者通过心理模型对社会情境进行表征和建构,从而影响翻译的生产和理解。这种认知不仅是主观的,而且还具有社会基础,受到译者所属群体的知识、态度、意识形态和规范等方面的约束(van Dijk,2008:17)。

《习近平谈治国理政》(以下简称《治国理政》)是为回应国际关切、增进国际社会对中国认识和理解的重要政治文献。该书英文版的译者主要来自外文出版社,长期从事党政文献翻译,具有丰富的翻译经验和很高的翻译水平(王明杰,2020)。因此,以《治国理政》的英译文为例,探究当代中国政治话语翻译背后的社会文化语境、机构话语实践以及译者立场具有重要意义。本研究利用语料库的方法,以该书的英译为例,分析政治文本中判断资源的翻译情况,并根据批评话语分析的社会认知法(van Dijk,2008:76)探究翻译文本背后的意识形态因素。

2.文献综述

评价系统(Appraisal)是构成系统功能语言学人际功能在语篇语义层面的三大语义分析体系之一,可分为态度、介入和级差三个子系统。态度涉及我们的感受,包括情感反应、行为判断和事物评价,分为情感、判断和鉴赏三个范畴。介入用于分析语言使用者调节所说或所写内容而承担责任和义务的手段,级差则是对态度介入程度的分级资源(Martin,2000;Martin &Rose,2007:28)。在翻译时,这些评价词汇特征很容易受到译者价值操控的影响,可以揭示译者的立场与态度并进一步影响翻译文本的接受(张美芳,2002;Munday,2012a:41),而政治文本中评价资源的翻译更能体现译者的机构翻译立场以及特定社会文化语境下译者主体性的发挥。

Munday(2012a:42)分析了奥巴马演讲中评价资源的翻译,发现译者倾向于使用省译的方法和标准化的策略,使显性和隐性态度的语势整体下降,级差的强化趋势显著减弱(Munday,2012b)。然而译者在翻译特朗普演说时更倾向于使用简化策略来翻译引发类评价,对级差资源的使用也有增加(Munday,2018)。此外,在翻译介入资源时,译者更倾向于疏离原文的指示中心,采取中立的翻译立场和标准化的翻译策略以规避风险责任(Munday,2015)。Munday虽然对口笔译政治文本中不同的评价资源进行了细致的分析,但研究往往基于单文本的个案,对于评价意义再现的差异原因也归为翻译策略和语式不同,而未作深入讨论。Munday(2015)本人也承认需要更大规模的语料库才能对评价资源的总体趋势做出客观描述,后续研究需要对影响翻译偏移的社会、历史和文化因素做进一步分析。

我国学者将语料库的方法引入中国政治语篇的汉英翻译研究中,聚焦级差资源的再现。研究发现口笔译文本总体上都倾向于实现级差持衡,原因在于译者遵守了忠实翻译的职业规范,努力实现交际主体和谐(李涛、胡开宝,2015)。而等级趋弱级差资源搭配词的语义趋向影响其口笔译处理,其原因在于译者翻译立场、口笔译特点以及汉英语言差异(李涛、胡开宝,2020)。同时,孤立式级差资源中有相当一部分转化成了注入式(司炳月、高松,2019)。这些研究推动了中国政治话语中评价语言翻译的研究向着实证化的方向发展。

Wang &Feng(2018)以CEIPPC口译平行语料库中含义丰富的高频词“问题”的翻译抉择为例,发现译者的词汇选择反映出翻译机构在不同政治和社会问题上的态度和立场。Li &Hu(2021)对中国政治话语语料库(2000—2015)中评价修饰语的英译进行了全面的讨论,发现修饰语的翻译偏移与自我和他者范畴的立场转变息息相关。这些偏移使得自我形象在译文中出现降级而他者形象得以升级,原因在于汉、英语言差异、礼貌策略和意识形态利我原则对译者翻译行为的约束(Li &Xu,2018;Li &Pan,2020)。以上研究聚焦翻译文本与意识形态的互动关系,从语料库批评翻译学的角度为中国政治话语英译中评价意义的研究提供了新的切入点。然而,这些研究集中分析某类词或特定索引行的评价资源,对整个语篇范围内资源的考察仍有待深入,对评价资源和评价对象的分类还可以更加细致。此外,先前研究大都默认社会、历史和文化因素直接对翻译行为造成影响,而疏于考察机构译者群体在翻译文本生产和理解中的心理表征和认知过程,对介于翻译文本与社会情景结构中间的社会认知和话语实践仍有待进一步探索。

在评价资源的研究中,判断意义涉及伦理,是指根据不同规范原则对人及其行为提出的评价态度,如敬佩、批评、褒扬、谴责等(Martin &White,2005:42)。这些道德和法律层面的价值标准在翻译过程中往往容易受到译者的介入而发生偏移,反映出译者的机构立场和价值判断。但现有的语料库研究中,由于判断修饰语总体出现频率较低,对自我和他者判断资源翻译的对比情况尚不明朗(Hu &Li,2021:175),因此需要利用判断资源丰富的平行语料库考察判断意义再现。政治演讲翻译中的判断资源使用和偏移最为显著(Munday,2012a:48)。《治国理政》收录了习近平主席不同场合的讲话,包含中国对于各方面问题的观点和立场,其中不乏针对国家、群体、个人的价值判断,这些资源便成为译者抉择的关键之处。本研究将首先对翻译文本中判断意义的偏移规律进行描述,再依据van Dijk的社会认知方法对译者生成翻译文本过程中的语境模型进行分析,以揭示译者行为背后的意识形态因素。本文主要回答以下三个问题:(1) 针对不同评价对象的判断意义的翻译偏移表现出怎样的规律性特征?(2) 译者的语境模型如何影响翻译文本的生产、理解以及译者对判断意义的介入?(3) 判断意义偏移的背后隐藏着怎样的社会文化语境及意识形态因素?

3.研究设计

1) 语料收集与整理

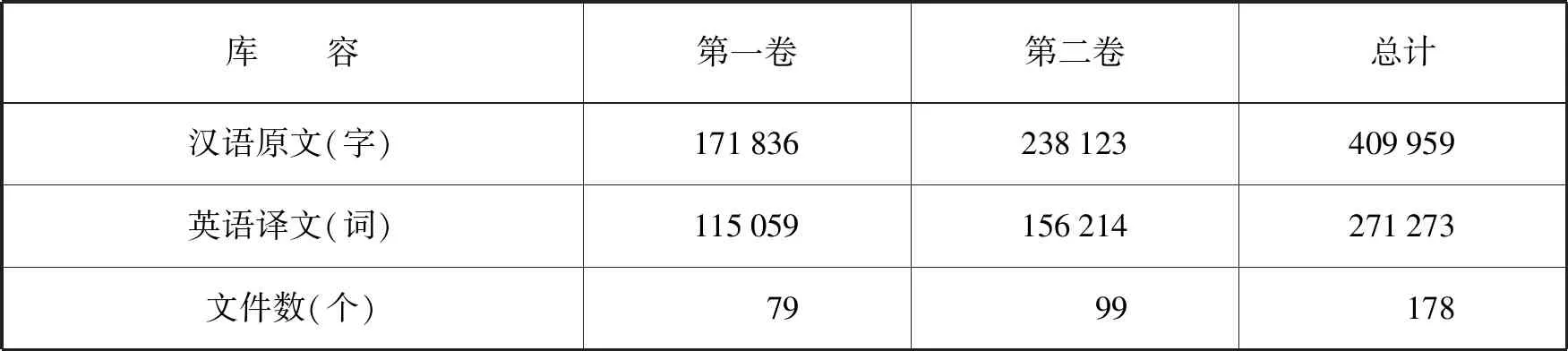

本文以《治国理政》第一卷和第二卷中的判断资源及其英译为研究对象,利用Paraconc等软件建成英汉平行语料库,具体参数如表1。

表1.《治国理政》英汉平行语料库库容

2) 理论依据

van Dijk认为,社会认知是指由社会参与者在社会情境中获得、使用和改变的心理结构和操作系统,由社会群体、组织和文化中的成员共享(van Dijk,2003)。社会认知方法同时注重认知的个体性和社会性,将社会结构与交际者的认知心理模型结合起来,既从宏观的角度考察话语与社会之间的关系,又从微观的角度结合社会和个人认知来分析话语的内部特征(毛浩然等,2015)。意识形态作为社会认知的基本框架,是由群体成员所共享的社会文化背景知识、群体态度、规范或价值观,构成了特定群体信念系统和社会表征的基础(van Dijk,2001)。意识形态组织和管理特定群体及其成员的社会态度,通过个体成员的心理模型对成员的话语生产造成影响(van Dijk,1993)。

心理模型是指人们对具体事件、情景和社会特征进行的主观表征和社会建构(van Dijk,1995),包括事件模型和语境模型。事件模型是人们对于交际内容的主观知识和观点,决定了交际的内容和话语意义。语境模型是交际参与者对交际情景的主观理解,从整体上控制着话语的生产,并随着交际情景的变化不断对话语结构进行适切的调整,包括语音、词汇、句法、风格、语域和修辞等(van Dijk,2008:101)。语境模型作为存储于短时记忆中的认知表征,不仅具有个人独特性和主观性,还具有社会性,是社会文化知识和社会共有信念的实例化,如意识形态、群体态度、规范或价值观等(ibid:71)。

语境模型借助认知图式来进行组织,可分为识解交际情景的若干相关范畴,涉及宏观和微观两个层面。微观层面侧重话语发生的情境,是个人对局部环境的心理表征,帮助交际者根据当前交际情境判定话语是否得体,与个体行为相关;宏观层面侧重交际事件发生的社会、文化与历史环境,指群体共享的社会表征,通过社会认知调节社会结构,与群体、机构、社会关系和社会过程相关(van Dijk,2009:123;刘文宇、胡颖,2021)。微观和宏观结构的语境图示相同,均包括背景、参与者、行为和认知四个基本范畴。背景是指时空、情景和环境等交际属性,如交际发生的时间、地点和场景等。参与者在交际过程中承担着不同的角色,影响话语的生产和理解,如交际角色、社会角色和社会关系等。行为提供交际的必要信息,并控制在说话或写作时所完成的言语行为,如整体行为(如评论)和局部行为(如争论和劝说)。认知是指参与者个人的或群体共享的目标与意图、知识、意识形态、态度和观点等(van Dijk,2001;van Dijk,2008:76;van Dijk,2009:29-85)。本研究选取以上图示范畴对《治国理政》机构译者群体的语境模型进行分析,对翻译文本层面的判断意义偏移进行解释。

3) 标注方法与研究步骤

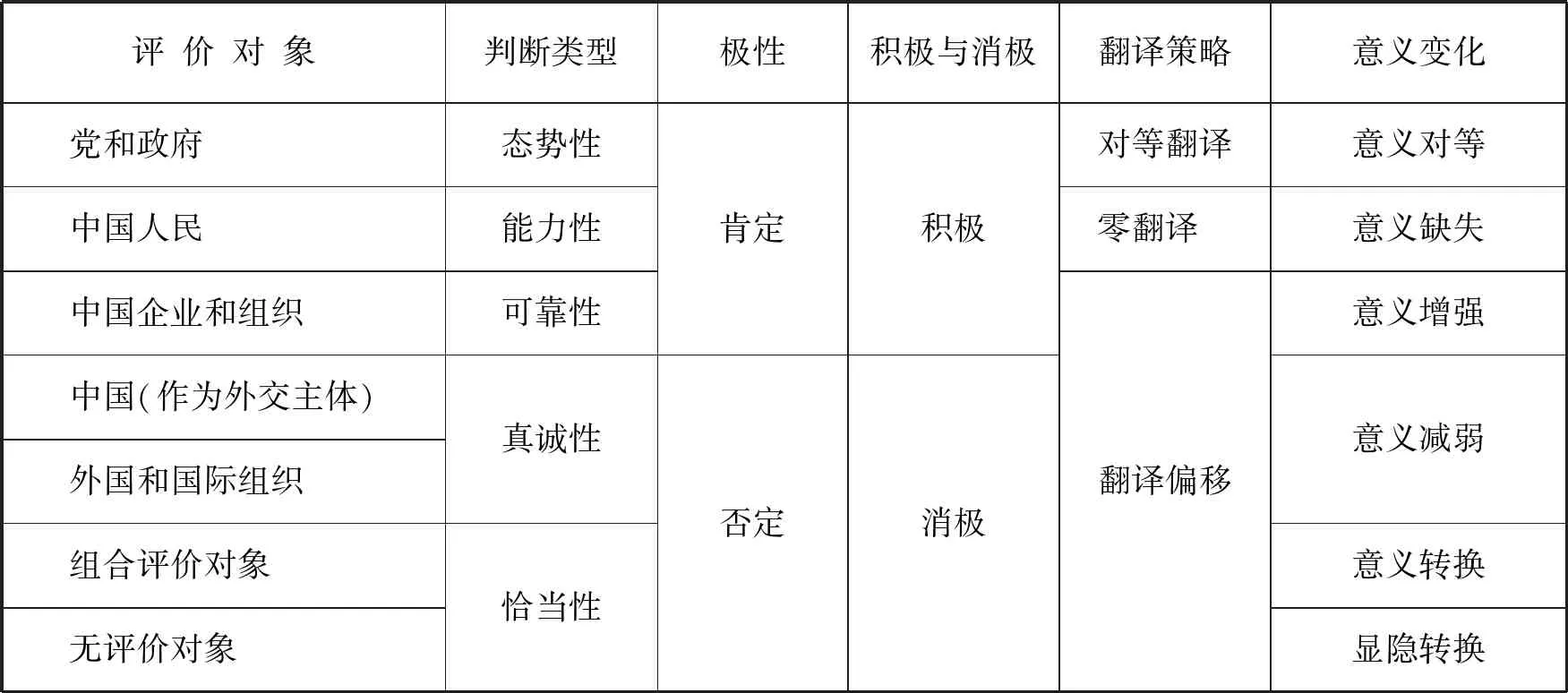

首先,本研究从文本层面描写判断资源翻译的偏移规律,综合考察铭刻类和引发类判断资源的翻译情况。为了最大限度地检索判断资源,我们采用情感分析领域最权威的四个汉语情感词典(王科、夏睿,2016)对平行语料库中的判断资源进行提取。本研究将四个情感词典中的情感词汇进行汇总、去重,得到一个总词量为40 021词的综合情感词表,并利用该词表在Paraconc中对判断资源进行检索,提取包含这些词汇的汉语原文和英语译文索引行。最后共得到包含判断资源的平行索引行5 574行,并导入Excel表格中以备标注。本文对每个判断资源进行了六个参数的标注,如表2。

表2.判断资源的描写参数

判断资源的评价对象是指处于各类社会组织和人际交往中的个体(彭宣维等,2015),在语料库中可分为党和政府、中国人民和中华民族、中国企业和组织、作为外交主体的中国、外国和国际组织、组合评价对象和无评价对象六大类。根据Martin &White(2005:53),判断意义包括社会评判和社会约束两个大类,前者分为态势性(行为是否正常)、能力性(自身是否能干)和可靠性(行为是否可靠),后者分为真诚性(是否诚实)和恰当性(行为是否符合道德法律规范)。极性是指评价资源所在小句的肯定或否定形式,积极与消极是指判断资源在文化语境中被普遍识解为褒扬性或批评性。文本的翻译策略与判断意义的变化呈现对应关系,采用对等的翻译策略意味着原文和译文的评价意义保持对等和持平,零翻译则导致原文中的评价意义在译文中缺失,翻译偏移对应意义增强、意义减弱、意义转换、显隐转换四种评价意义的变化。意义的增强和减弱是指判断意义在翻译过程中发生了级差等级的提升和降低。意义转换是指原文中的判断意义在译文中转换为其他子类的判断意义、情感或鉴赏意义等。显隐转换则衡量是否存在显性(铭刻类)与隐性(引发类)判断资源的转换。

其次,我们对《治国理政》机构译者的语境模型进行分析,考察译者群体在翻译文本生产和理解中的心理表征和认知过程。最后,借助语境模型的分析,本研究还将探索判断意义偏移背后社会和机构情景下的意识形态因素。分析框架如图1。

图1.翻译偏移的分析框架

4.结果与分析

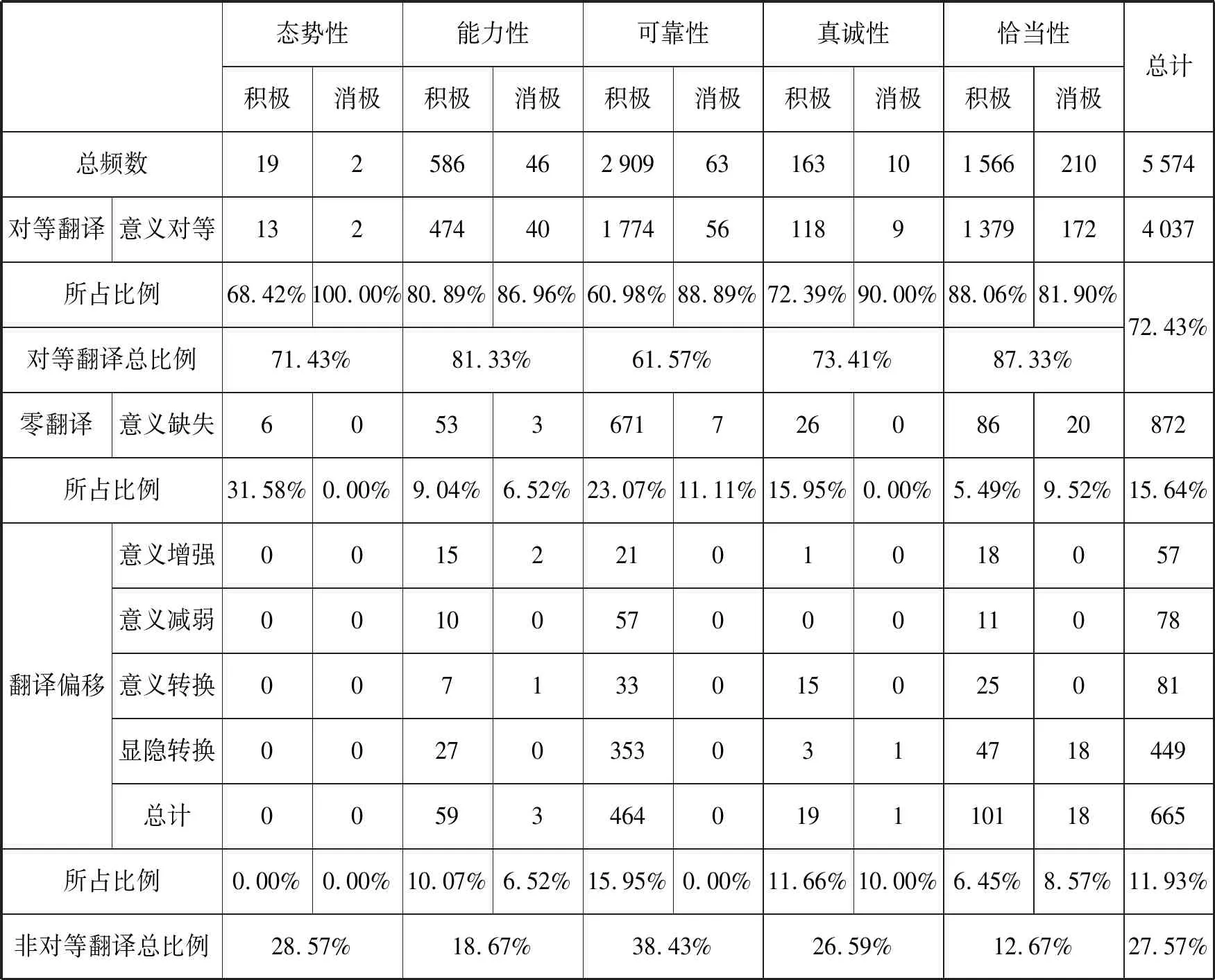

《治国理政》汉语原文中共出现判断标记词5 574个,其中积极性资源5 243个(94.06%),消极性资源331个(5.94%),全书整体呈现出赞赏和褒扬的判断基调。可靠性和恰当性资源占到了绝大多数(85.18%),而态势性、能力性和真诚性只占到了比较少的部分(14.82%)。我们进一步对每种判断资源的翻译策略和意义变化进行了考察,如表3所示。

表3.判断意义子类的翻译策略和意义变化情况

为方便分析,我们把零翻译和翻译偏移统称为非对等翻译。总体而言,对等翻译占到了大部分比例(72.43%),恰当性资源的对等程度甚至高达87.33%,说明译者在绝大多数情况下忠实传递了原文的判断意义。同时,判断资源的非对等翻译也占到了相当的比例(27.57%),包括15.65%的意义缺失和11.93%的意义变化,可靠性意义的缺失和变化程度甚至高达38.43%。这充分说明译者在恪守忠实翻译准则的同时也发挥了主体性,在译文中体现出了自身的态度和立场。值得注意的是,判断资源总体积极性意义的非对等程度显著高于消极性意义的非对等程度(X2=24.80,p<0.05),态势性、能力性、可靠性和真诚性积极意义的非对等程度均高于消极意义,其中可靠性呈现显著差异(X2=24.38,p<0.05)。但恰当性意义消极性的非对等程度却显著高于积极性(X2=6.34,p<0.05)。下面我们将以判断意义子类为线索进一步分析非对等翻译的情况。

1) 态势性

态势性指评价对象的行为是否正常,如幸运、著名、倒霉、古怪等。语料库中,态势性资源出现得最少(21例),绝大多数为积极性,用来表达中国、中国人民和中华民族等自我形象的伟大,但这些资源中的31.58%被译者省去,使原文的判断意义在译文中缺失。比如:

例(1)

原文:……永远热爱我们伟大的祖国,永远热爱我们伟大的人民,永远热爱我们伟大的中华民族。

译文:......always love our country,our people and our nation.

在上面的译例中,原文中用于修饰祖国、人民和中华民族的三个“伟大”在译文中均被省略,删除了对中国自我方面的褒扬。由于消极性的判断资源数量过少(2例),且均为对等翻译,不进行进一步讨论。

2) 能力性

能力性指评价对象的能力强弱,包括身体状态、生活能力和任务完成能力,如强壮、聪明、虚弱、笨拙。能力性资源的翻译情况如表4所示。(1)判断子类型的频数中还包括未出现评价对象的情况,故频数总和会大于评价对象的总和。

表4.能力性意义的变化情况

能力性的积极意义得到一定程度的增强,用于展现党员干部的带头模范作用、党和政府的表率作用以及中国人民和中华民族的不断壮大等,例如:

例(2)

原文:置身这历史巨变之中的中国人更有资格、更有能力揭示这其中所蕴含的历史经验和发展规律。

译文:As the witness of these historic changes,the Chinese people are best qualified to summarize experiences and laws of development.

该例的原文中“更有资格、更有能力”属于比较级的形式,而在译文中则用最高级形式“best qualified”来表达,积极判断意义在级差向度上得到强化。但这种积极意义的增强情况在语料库中比例很低,能力性意义的增强比例为所有判断子类中最高,但也仅为2.56%。而意义的缺失、减弱和显隐转换占到了较高的比例(15.36%),其中包括党和政府的执政有为、党员干部的先锋作用、中国人民和企业的全面发展、中国国力的不断增强四个方面的评价,这些积极性能力的再现在整体上呈现出弱化的趋势。相比之下,消极的能力性并没有展现出明显的意义变化趋势。

3) 可靠性

可靠性是指评价对象是否可靠,包括精神品质,性格习惯等,如坚强、谨慎、懦弱、鲁莽。可靠性资源出现数量最多(2 909例,52.19%),译者的介入程度也最高(38.43%),如表5所示。

表5.可靠性意义的变化情况

积极的可靠性资源主要表现为党和政府建设中国特色主义的坚定执着,党员干部为人民服务的认真努力、信念坚定,中国人民和中华民族的艰苦奋斗,中国和其他国家在国际舞台上坚持和平发展、互利共赢,积极应对各种挑战。与能力性资源相同,可靠性资源也表现出了频率较低的意义增强(0.72%),但意义的缺失、减弱以及转换占到了绝大部分比例(37.16%),比如:

例(3)

原文:在坚持马克思主义指导地位这一根本问题上,我们必须坚定不移,任何时候任何情况下都不能有丝毫动摇。

译文:On the issue of Marxism as the fundamental guiding thought,we shall not waver under any circumstances.

原文中“坚定不移”和“不能有丝毫动摇”均表达积极的可靠性意义,但是译文中“坚定不移”被省略,造成意义缺失。而“不能有丝毫动摇”则译为“shall not waver(不能动摇)”,使得评价强度在级差等级上下降。同时,消极的可靠性资源主要包括党员干部工作办事不认真,投机取巧,这部分意义有11.11%在译文中缺失。

4) 真诚性

真诚性涉及评价对象是否诚实,如坦诚、守信、虚伪、欺诈等,具体情况如表6所示,

表6.真诚性意义的变化情况

积极的真诚性意义主要表达党和政府为人民服务的真诚实在、党员干部的求真务实以及中国人民和中华民族真抓实干和老实本分的精神。除频率较低的意义增强(0.61%)和显隐转换(1.84%)之外,意义缺失(15.95%)和意义转换(9.20%)依旧占到了绝大部分的比例,其中意义转换为所有判断资源子类中比例最高。举例如下。

例(4)

原文:领导干部特别是高级干部要把系统掌握马克思主义基本理论作为看家本领,老老实实、原原本本学习马克思列宁主义、毛泽东思想。

译文:Officials,especially high-ranking ones,should master the basic theories of Marxism as their special skill and diligently study Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought.

原文中“老老实实、原原本本”是指党员干部学习真实原本的马克思主义,不弄虚作假,因此属于真诚性的行为,但是在译文中却用“diligently”(勤奋)来修饰,转变为了可靠性资源。虽然同为判断资源,但类型发生了变化。而消极资源仅有一例非对等翻译,不进行深入讨论。

5) 恰当性

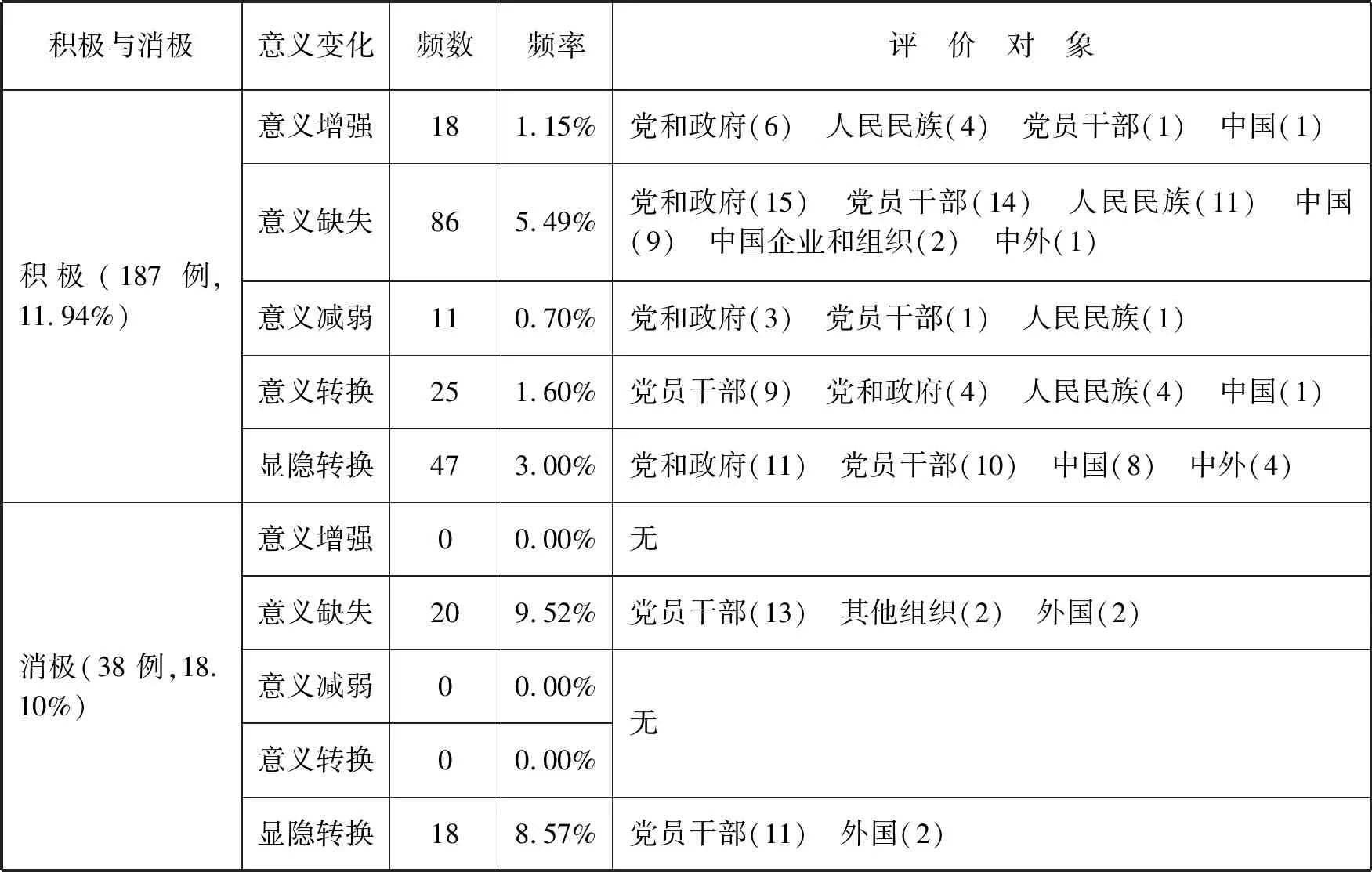

恰当性是指从道德、法律和宗教信仰的角度对人类的行为进行评价,如善良、虔诚、合法、邪恶、不公。恰当性资源对等翻译的程度最高(87.33%),其非对等翻译的意义再现情况如表7所示。

表7.恰当性意义的变化情况

积极的恰当性资源主要涉及党和政府以及党员干部在对待自身方面清廉反腐、克己自律、为民服务、维护正义。对中国人民的评价包括道德高尚,针对中国的评价则为多做国际贡献、维护国际公平正义。这部分积极资源同样呈现出弱化的趋势(10.79%),但其程度却为所有判断子类中最低,说明译者更倾向于忠实再现积极恰当性意义。值得注意的是,消极恰当性资源的非对等翻译程度却是所有判断资源中最高的(18.10%),主要涉及对党员干部贪污腐败和违法乱纪行为的批判和对列强入侵中华的谴责,其中包括意义减弱(9.52%)和显隐转换(8.57%),这说明译者有意弱化了这部分消极评价。例如:

例(5)

原文:有的(党员干部)兜里揣着价值不菲的会员卡、消费卡,在高档会馆里乐不思蜀,在高级运动场所流连忘返,在名山秀水间朝歌夜弦,在异国风情中醉生梦死,有的甚至到境外赌博场所挥金如土啊!

译文:Some hold membership cards and consumption cards of great value,and indulge themselves in luxury clubs,high-end sports complexes,free travel at home and abroad,and even foreign casinos,where they spend money like water.

原文中的消极评价“朝歌夜弦”和“醉生梦死”是对党员干部骄奢享乐的批评,而在译文中虽然有与之对应的“free travel”,但仅仅表达经验意义,显性的评价转变为了隐性,消极恰当性意义的表达效果减弱。

5.讨论和解读

在判断资源的翻译中,对等翻译占到大多数,恰当性资源的对等程度最高,可靠性资源最低。在非对等的判断资源中,极少数表现出意义增强的趋势,而绝大部分呈现出明显的意义弱化趋势,包括缺失、减弱和显隐转换。意义转换中的大部分均为判断子类之间的近义类型转换,基本上呈现为对等。总体而言,判断资源中积极意义的非对等翻译程度显著高于消极意义,非对等翻译的大部分涉及对党和政府、党员干部、中国人民、中华民族和中国(作为外交主体)的积极评价的削弱。但是唯有恰当性判断资源中消极意义的非对等程度显著高于积极意义,体现为对党员干部和外方评价对象消极评价的弱化趋势。本研究将译者作为交际活动的主要参与者,选择与之相关的语境模型范畴,从宏观和微观两个角度来对《治国理政》的翻译话语实践进行分析,探究机构译者的心理表征如何影响翻译文本的生产和理解,以期对评价意义的规律性偏移进行解释。语境模型的范畴包括《治国理政》的翻译背景、翻译行为、译者的交际角色、社会角色、社会关系以及译者的知识、目标和观念、态度和信仰(van Dijk,2008:76)。

从《治国理政》的翻译背景来看,第一卷和第二卷共收录习近平总书记2012年以来的重要演讲、批示和贺信等178篇,两卷英文版的翻译工作分别于2014年9月和2018年4月完成,出版机构为中国外文出版社。在宏观层面上,习近平总书记在2013年全国宣传工作会议上提出构建“融通中外”的中国特色大国外交话语体系,《治国理政》英文版的翻译和出版是为了创新对外宣传方式,属于中国特色大国外交话语实践的重要组成部分。外文出版社为中国官方的出版机构,曾翻译出版国家领导人的多部重要著作,同时承担国家重要会议文件的翻译出版工作(王明杰,2020)。从翻译行为来看,《治国理政》的翻译工作主要包括翻译、外国专家改稿、中国专家定稿、三校和通读等环节。在宏观层面上,译作出版主要是为了做好对外宣传,向国际社会更好地介绍中国的治国理念和执政方略。

交际角色是指参与者在机构背景中作为演讲者/作者或接收者等话语生产的角色。在微观层面,译者是《治国理政》原书作者和译文读者的中介,而译本的读者则是对中国持不同态度的国际读者。在宏观层面,承担翻译任务的是外文出版社的英文部(王明杰,2020)。译者作为政治文献翻译的专业人员,在微观知识的层面上具备优秀的翻译能力和对于原著、原作者和国际读者的广泛知识,需要如实地反映原文的思想内涵,甚至译出原文作者的语气和口吻(刘奎娟,2021)。因此《治国理政》译本中对等翻译比例最高。但在微观的目标上,译者除了遵守忠实的翻译标准之外,还要使译文符合目的语读者的表达规范和习惯。中国话语体系以感性为主,较多使用“定中”和“状中”的偏正结构以凑足音节、形成排比,以增强演讲的感情色彩,如“认真学习”、“不懈奋斗”、“伟大复兴”。而西方话语体系以理性为主,较少使用副词以减少演讲的情感色彩,以平铺直叙的陈述为主(连淑能,2010:261;祝朝伟、杨迪,2021)。为了保证译文符合英语的表达习惯,译者省略了大量表达判断意义的定语和状语,造成了译文中判断意义的大量缺失。同时,判断意义也从铭刻类转化为通过经验意义表达的引发类,成为显隐转换大量出现的原因之一。

社会角色包括参与者年龄、性别、种族、专业或政治倾向等特征。从微观来看,译者群体主要为党政文献翻译的专家,一般具有副高以上或相当职称,承担初核、复核的译员都具有正高职称。从宏观来看,译者主要来自中国官方媒体和重要出版机构,最终定稿的都是外文局和有关部委的党政文献中译英专家(王明杰,2020)。由此可见,书籍的译者和审校人员在微观上的观念、态度和信仰忠实于外文社的出版立场,而在宏观上则与中国的外交立场一致,即“回应国际社会关切,增进国际社会对中国发展理念、发展道路、内外政策的认识和理解”(习近平,2014:Ⅰ)。因此,为了维护中国的国际形象,译者较为忠实地传递了中国公正、清廉、奉献、高尚等方面的积极恰当性资源,同时弱化了消极恰当性资源,主要涉及对有些党员干部的贪污腐败、违法乱纪的严厉批评。出于英汉语言的差异,如果直接将汉语中表示消极的并列和排比结构对等地翻译过来,则会使得译文的消极程度过重。弱化的消极恰当性资源承认我国在建设中国特色社会主义方面的不足,但又不会误导国际读者,将消极方面过度放大。因此,恰当性在所有判断子类中积极意义的对等程度最高,而消极意义对等程度最低。

社会关系则涉及参与者之间的权力关系,例如主导统治或友谊平等。在《治国理政》的翻译过程中,译者作为中介调节原作者与读者之间的交际平等和团结关系。国际观众对中国的理解程度和能力有限,而译者的宏观目标便是讲好中国故事,传播好中国声音,让外国人看得进去,愿意听,达到真正平等的交际(尹佳,2016)。《治国理政》的原作者作为国家领导人,所发表讲话、信函的原文读者大多为进行思想学习的党政干部,二者之间的权力距离较远,而译文的读者则是来自不同文化背景的国际观众,译者在翻译过程中需要缩短原作者与译文读者之间的权力距离,与最广泛的国际观众达成一致。再加上国际读者对中国的态度褒贬不一,情绪复杂,译者出于对原作者、中国和国际读者的以上宏观知识,在翻译积极的判断资源时对判断意义进行了削弱,表达强度降低,以可靠性和态势性意义最为显著,这样一来可以避免使关于中国坚韧、奋进、强大等方面的正面表述过于绝对。同时,译者还对外方的消极判断意义进行削弱,避免与外国读者发生人际态度上的冲突。对判断资源的介入和评价意义的调节,使作者与潜在观众之间形成结盟,构建了共同的感受群体,保证交际双方团结一致(Martin &White,2005:211)。

6.结语

本研究基于《治国理政》汉英平行语料库,考察了中国政治话语翻译中判断意义的再现情况,并借助社会认知的方法对判断意义的重构规律进行解释。研究发现判断意义呈现出弱化的趋势。译者对积极资源的整体介入程度高于消极资源,主要涉及对中国方面积极评价的削弱。但是恰当性资源中消极意义的非对等程度高于积极意义,体现为对党员干部和外方评价对象消极评价的弱化趋势。判断意义的偏移受到译者语境模型中翻译背景、行为、交际者和立场与意识形态的影响。

本文将批评话语分析中的社会认知方法应用于中国政治话语的翻译研究中,考察了社会文化语境如何通过机构译者群体的心理表征影响翻译文本的生产和理解,为批评翻译学研究提供了新的研究视角,进一步解释了翻译文本和意识形态之间的互动关系。此外,本研究还为评价语言的翻译研究设计了一个在语料库层面可操作的技术路径,以揭示翻译产品中译者潜在的立场、态度和价值观。语料库、评价系统和社会认知的有机结合有助于研究者同时从翻译产品、过程和功能的角度开展多方验证,未来研究可在此基础上继续深化批评翻译学研究。