吸纳与变迁:高昌细密画中的植物图像研究

2023-10-30任文杰

□ 梁 婧 任文杰

《白衣白冠的摩尼教抄写僧》①

古丝绸之路贸易繁盛时期,细密画随着粟特人的商队进入高昌(现新疆吐鲁番市),多以插图及绘画的形式装饰于摩尼教典籍、丝绸及经幡上。植物作为高昌细密画中的常见内容,反映当地群众的生活风俗、种植习惯等。以图像学理论为基础,从艺术特征、审美价值等角度分析高昌细密画中的植物图像特征演变过程及艺术风格,可为高昌细密画研究带来新的探索方向。高昌细密画中的植物形象及纹饰是体现文化交流与审美互通的视觉符号,对古丝绸之路文化艺术传播研究具有重要的意义。古代的高昌,是以吐鲁番盆地为中心建立的地方政权。《新唐书·高昌传》中对高昌的记载为“高昌,距京师西有四千多里。幅员横八百里,纵五百里,共有二十一城”,可见高昌古国幅员辽阔,是古代丝绸之路的重要交通枢纽。因其特殊地理位置,高昌古城具有区别于中原地区的独特艺术魅力和文化风貌。细密画以精致的绘画和精小的尺寸而独具画风,装饰于典籍、丝绸或经幡上。古丝绸之路贸易繁盛时期,细密画沿着波斯萨珊王朝所在的伊朗高原及中亚地区北部的撒马尔罕,传入我国新疆,直至敦煌以东的河西走廊。高昌出土的大量细密画多与摩尼教有关,并且在风格上兼具波斯萨珊艺术风格与中原佛画风格。这种特殊艺术风格的产生与丝绸之路上的文化交流密不可分。自德国的克林凯特对高昌细密画残件进行整理后,国内一些学者从画面内容、绘画技法、人物面貌及服饰特色、宗教文化背景等不同角度对存世的高昌细密画残件进行了探究。但其中的植物形象所蕴含的艺术特征、审美价值等并未得到充分关注。

一、高昌细密画历史概况

高昌细密画多为高昌回鹘时期的作品,以表现摩尼教内容居多。

公元4-5 世纪时,来自中亚地区的粟特人商队沿丝绸之路进行贸易往来,并且在交通要塞上建立城镇。从北朝到隋唐时期,陆上丝绸之路的所有贸易几乎被粟特人垄断[1]。史料中记载,从南北朝到唐朝这一时间段,粟特人沿着丝绸之路到达了楼兰、于阗、高昌、龟兹、敦煌、武威、洛阳、长安等许多地方。很多商队里的粟特人最终在贸易地定居。出土于古楼兰遗址的汉文木简中记载有账目出入内容“建兴十八年三月十七日粟特胡楼兰一万石钱二百”,这里提到的建兴十八年也就是公元330 年,说明在四世纪时已有粟特人居住在这里。粟特人居住的地区有着多样的文化背景,但因统治者的赏识与大力支持,摩尼教在该地盛行。出土于于阗的丹丹乌里克和麻扎塔格戍堡遗址的粟特文书以及公元907 年出土于敦煌的粟特文古信札都表明了有大量粟特人已在四世纪初抵达河西地区,其中有不少人到达了高昌,摩尼教随之传入高昌[2]。

文化的交融交流使高昌细密画呈现出多元融合,其风格也更加包容与多样。作为连接中亚与欧洲的纽带,来自不同国家地区的文化都经由高昌传入中原地区,因此高昌古国成为多元文化汇集并存之地,这使得柏孜克里克石窟展现出不同的文化内容。因与中原地区、河西走廊等地的互通往来,高昌回鹘时期的细密画吸收了中原佛画的风格,多种文化艺术元素融合在一起,形成了更加多元的高昌细密画艺术,再现了高昌古国贸易和文化交流的繁荣,是古丝绸之路文化传播、交流、融通的表征。

二、高昌细密画中的植物图像内涵分析

图像学是进行艺术学和艺术史研究的重要方法之一。德国学者潘诺夫斯基在其图像学研究理论著作《图像学研究》中,把对艺术作品的解释分为前图像志描述、图像志分析、图像学解释这三个层次[3],即将内容分析作为出发点,从传统历史背景的角度阐释艺术作品的象征意义。植物形象作为高昌细密画中常见的元素之一,具有很高的历史、文化和艺术研究价值,因此笔者选择使用图像学研究理论的三个层次,对其中具有代表性的三类进行分析。

(一)果实特征及内涵分析

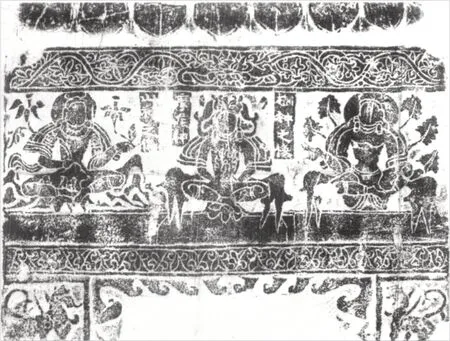

在高昌细密画中,常能见到果树造型,如葡萄树、石榴树等。《白衣白冠的摩尼教抄写僧》为高昌故城K 遗址北部穹隆顶建筑物中发现的书页残片。通过观察可知,画面中果树造型独特,细长的树干上连着分叉的树梢,树冠的轮廓圆润,呈半圆形,树叶之间穿插红色花朵,树冠底部长出葡萄果实。身穿白袍的摩尼教选民整齐地排成两排,坐在案台前抄写经文。榜题是用粟特文书写的一段忏悔词,沿用传统汉文的书写方式,但书写顺序并不是常见的由上而下,而是自下而上反向书写,与画面中左手执笔的僧人具有异曲同工之妙,似乎都在表达一种颠倒行为。在柏孜克里克石窟中第38 窟内名为“礼拜生命树”的壁画中,也出现与上述细密画中造型相似的葡萄树,壁画所描绘的是人们将生命之树合围在中间,大树由三根纤细的树干组成,树冠上的枝叶茂密,开有硕大的红花,树冠下垂挂着硕大的葡萄。高昌故城K 遗址出土的《月宫图》,残破的画面表现的是摩尼教的月宫神像。从仅存的轮廓残片中可以看到浓重的湖蓝色,共有七个人物形象。人物背后有三株石榴树,每株石榴树都结着硕大的石榴。

《摩尼教徒礼拜光明王国生命树》②

《月宫图》高昌故城K 遗址藏书室走廊③

庇麻节图④

画师对果实造型特征的精准描绘得益于丝绸之路上的商队。随着古丝绸之路上的外交使者、商旅贸易往来增多,诸多植物也获得了流通的机会。根据我国古代文献《史记·大宛列传》记载:“(大宛)有蒲陶酒……汉使取其实来,于是天子始种……蒲陶肥饶地”可知,蒲陶(即葡萄)是大使张骞在出使西域时带回来的。在考古文献《吐鲁番出土文书》《大谷文书集成》《新获吐鲁番出土文献》《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献(非佛经部分)》中也都有关于葡萄的记载。石榴在古代汉语中也被称为“安石榴”“柘留”等,原产地在波斯,通过与波斯的交往,中国的大型商队带回了红海珍、天青石、黄瓜、香菜、开心果、石榴等蔬果品种[4]。这些稀奇植物被带入新疆,通过大范围种植,成为本地常见的植物类型。

丝绸之路的开通使葡萄、石榴、无花果等植物不仅作为食物融入人们的日常生活,其样貌也通过器物、壁画、织物等不同艺术载体得到了保留和传播。如新疆和静县察吾乎沟古墓出土的田地葡萄纹彩陶罐,罐体上有弯曲缠绕的葡萄藤蔓纹样;吐鲁番哈拉和卓古墓群壁画中,描绘着庄园主生活中的葡萄树图像,以及葡萄酿酒的全过程;吐鲁番阿斯塔拉古墓出土的萨珊式联珠葡萄鹿纹锦覆面、褐底葡萄叶纹印花绢、白底葡萄纹印花罗等丝织品中,可见复杂而严谨的葡萄装饰纹样;唐代的海兽葡萄纹铜镜,内部为瑞兽形象,外部装饰葡萄藤蔓和石榴果实。再例如,从波斯萨珊时期金银器上的手拿石榴的丰收女神形象,到藏于撒马尔罕博物馆的安娜希塔女神手持石榴的陶雕,再到我国文学作品中对“石榴姑娘”“石榴裙”的描述,不难发现在异域文化和中国文化中,石榴与女性有着密不可分的关联。出土于新疆尉犁县营盘15 号墓的东汉晚期的锦袍中,有源自于波斯的对人对兽图案,图案正中是石榴树,表现的是对生命之树的崇拜。学者林梅村认为,该文物可能是在中亚的希腊化大夏或犍陀罗地区制作而成的[5]。因其花朵鲜艳动人,果实晶莹饱满,波斯人将石榴树视为丰饶和多子的象征,石榴果实也为了祥瑞之果。多元文化信息的有机结合,成为中西方文化交流的有力见证。

丝绸之路文化传播过程中,果实在不同文化中也有着不同的象征意义。吐鲁番出土的细密画《庇麻节图》中,描绘了摩尼教举行宗教庆典场面的内容,画中桌面上摆放着各类食物,其中有葡萄、甜瓜等。在摩尼教中,果树有着特殊的象征意义,花园象征着教会,果树象征着教会中的选民和众多听者,是由教徒栽种的善树,果实则象征教会的成员,成员随着不断学习知识而逐渐成熟后,即可被分离出来,正如从树上摘下的果实。而水果在摩尼教教义中也象征光明,食用水果可以净化心灵。除了吐鲁番的古墓群及壁画,葡萄图案也出现在一些丝绸之路沿线的寺院和佛教壁画中。根据这些壁画分析,佛教文化的传播在一定程度上对葡萄纹的流行起到了助推的作用。在佛教中,葡萄有吉祥的寓意,佛经《四分律》里也提到使用葡萄藤蔓的装饰可增加僧舍佛塔的庄严气息。与摩尼教细密画对于葡萄的写实表现手法有所不同,在佛教壁画中常将葡萄果实与叶缠绕分布,更偏向于装饰图案。

上述高昌细密画中的果树图案在绘画表现技法上具有很多相似之处,果实颗粒大而饱满,色彩鲜明,过渡细腻,具有很强的立体感。树干细长,顶部分叉,树冠巨大,开有花朵。这种对植物形态的表现手法明显带有波斯萨珊艺术的风格,具有写实且精致,工丽而细腻的特点。

(二)三干植物特征及内涵分析

三干树,是指具有三根枝干的树,又名礼拜生命树。在高昌细密画中,三干树十分常见。如《摩尼教徒礼拜光明王国生命树》中的葡萄树,树干部分由三根分叉的纤细枝干组成,为典型的三干树特征,树上盛开的花朵象征着“善”,画面正是虔诚地表达对生命之树的赞美,并向人们指引来生充满希望和光明的世界。《白衣白冠的摩尼教抄写僧》中的葡萄树因画面保存不完整,并不能看到其是否具有三根枝干,但从其纤细的树干、分叉的树枝,以及茂盛的树冠等特点来看,与《摩尼教徒礼拜光明王国生命树》的三干树极为相似,也具有三根枝干的特征。

高昌细密画中还出现了由三干树衍生出的其他变体三干植物。《忏悔图》描绘了一个家庭跪坐在莲花宝座下听法或忏悔的情景。画面中有一颗巨大的带有卷曲茎条的莲花状植物,其茎条为三根,分别连接着三个莲花宝座,这棵三茎莲花形象即为三干树的变体。三茎莲花底端的两个宝座上跪坐着选民,顶部中间的宝座为空,其边缘有一团类似“火焰”的红色物体。空宝座下端连接着枝干,开有花朵,左边的选民手持书本诵读,右边的选民举着双手。在摩尼教中,世上万物皆有灵魂,包括植物,即便折断一根树枝也相当于冒犯了植物的灵魂,是等同于谋杀的恶行。有学者在研究中发现,摩尼喜欢通过图形和色彩阐释其教义,在摩尼教图画中,常有红色血液从绿色植物的伤口中滴下,而《忏悔图》恰好表现出这样的场景,空宝座旁红色物体正是从绿色叶片伤口处喷出的血液。祈祷者面向三茎莲花,表达出人类与植物间是能够交流的。

《忏悔图》⑤

无论在科普特文献还是在汉文文献中,都经常出现有关于树的描述,作为摩尼教的主题之一,“树”符号在一定程度上体现出摩尼教的教义和思想。科普特文由古埃及语发展而来,其文献成书比汉文文献早。在敦煌莫高窟发现的残经汉文经典《摩尼教残经》和《下部赞》都对“树”符号的象征意义有所描述。随着摩尼教的向东传播,“树”符号逐渐与周围的环境进行适应,并受到佛教的影响开始发生演变,《摩尼教残经》中认为树的根、茎、叶、花,以及果实具有代表思想品性的象征意义,《下部赞》中关于树的描绘也更加委婉和“佛教化”,用“宝树”“常荣树”替代光明、活树,用“稠林”“恶草”“荆棘”替代黑暗、死树。这也充分说明了“树”这个符号元素在摩尼教细密画的演变中具有非常特殊的地位。这与佛教中的表现手法如出一辙,佛教壁画中用菩提树和空宝座来指代佛陀及其悟道。虽然吐鲁番出土的摩尼教文献中常将佛陀和摩尼混为一谈,但三干植物的图案形象却未在佛教文献中看到,这是摩尼教文献中所特有的。现收藏于中山大学的摩尼七神像中的“树神之像”,身后左右各有三根枝条与叶片,也表明了“三干植物”这一符号在摩尼教中的特殊寓意。

从高昌细密画中的三干植物图像可以看出,“树”这个符号随着摩尼教的逐渐东传,佛教影响的日益加深,其形式和内涵都发生了一定程度的演变,融入了更多东方文化元素。为了能够在新地区传播和生存,摩尼教在宗教形式上做了很多改变,但“三根枝干”一直被摩尼教保留下来,成为摩尼教独有的符号。

摩尼七神像⑥

(三)花卉特征及内涵分析

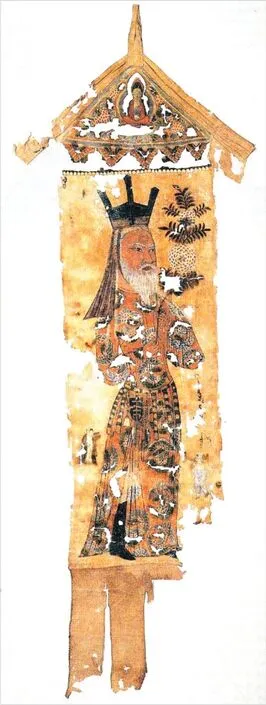

花卉元素为画面增添活力与生机,在高昌细密画中,莲花的出现频率非常高。出土于高昌故城K 遗址的细密画刺绣残片《摩尼教女神和女选民》中有三位站立的女性人物形象,其中最左侧为女神,右边是两位侍从。左侧的女神站在一座莲花底座上,一只手叉腰,另一只手持有一枝花或一个小型的精美物件,衣着尽显富贵华丽。右侧的两位女性身着白色长衫,头戴白帽,立于莲花底座上,双手插于宽大的袖筒中。这幅棕色的丝绸残片上还有两处莲花刺绣,是用不同色彩的丝线刺绣完成的。冯·法尔克认为,这些刺绣的内容很可能是服装上的装饰,刺绣的手法是平绣。从莲花图案中可以看出花瓣模样具有很强的装饰性。从这些残片中,尤其是从莲花图案的刺绣技法中能够看出,人们通过平绣技法使花瓣部分更具模式化,尽可能展现出丝绸的光泽感[6]。《回鹘贵族麻布画幡》中手持长柄花的供养人形象,其中的植物叶片和花朵样式与柏孜克里克石窟壁画中的“长柄莲花”造型极为相似。《护法神图》所描绘的是两位女神用箫和笙演奏的画面。两尊神像身着落地长袍,立于粉紫色的莲花底座上,两人中间有一条红色的盾形飘带,两头向上方飘起,盾形飘带上方有一个金色莲花托盘,托起三叉高帽。

众所周知,莲花是佛教的代表植物,具有虔诚、圣洁的象征意义,佛教寺院及壁画中都能见到莲花的形象,如莲花宝座、莲花宝冠、菩萨手持莲花并垂目注视等。高昌回鹘时期佛教盛行,为了被更多人理解和接纳,摩尼教不仅吸纳了佛教的教义内容,在传播时也对其艺术形象进行加工改造,从而吸收更多信众。汉文写本《仪略》和《下部赞》中甚至有摩尼教使用佛教术语的记载,如“佛性、布施、涅槃、金刚、持斋”等,甚至自称“摩尼光佛”进行传教。而高昌细密画也常将莲花作为摩尼教中神祇的宝座,甚至描绘出用莲花托起摩尼教帽冠的内容。

受佛教的影响,高昌细密画由原先的波斯萨珊的工细与写实的风格,逐渐发展为线条流畅、粗犷,充满装饰趣味的风格。《护法神图》最下方是一个圆形图案,中央是蓝色的卷须纹样,周围环绕着棕色和绿色的装饰带。这个圆形图案上生长出弯曲的藤蔓,上面有绿色的枝叶以及蓝色的花朵。画面整体色彩对比鲜明,具有很强的装饰性。乐舞图中花朵的线条流畅优美,枝条呈S型向上延伸,在花朵造型中,既有单瓣花也有重瓣花。单瓣花的花瓣较大且外翻,露出花芯和花蕊;重瓣花的叶片卷曲,错落交叠,造型优美,花蕊若隐若现,惹人怜爱。

“米多,我不怪你出卖我。我只是提醒你,他们就在你的身边,一定要认认真真地看看你身边的这些面孔,看清楚,记清楚!他们来了,他们来了!”电话里面传来鲍泽歇斯底里的喊叫声,随后通话中断。

护法神图⑧

回鹘贵族麻布画幡⑨

就花卉造型表现而言,高昌细密画弱化了写实性,更强调大自然的普适性特征。花朵造型不仅表达了自然特征,还被高度艺术化,极富装饰性和规律性。从艺术特征来看,花卉造型很大程度受到了佛教艺术的影响。或者说,在佛教美学的浸润下,高昌细密画选择并延续了东方佛画风格。

三、结语

综上,高昌细密画中植物图案特征的演变是一个开放的过程:早期受希腊罗马影响较深,呈现出犍陀罗艺术风格,后逐渐受到佛教文化的影响,将佛教文化元素如莲花等植物引入画面内容,在中原文化的不断浸润下,逐渐由写实风格向装饰风格演变。可以说它既受到了丝绸之路之上的外来文化的影响,也扎根于本土文化的土壤中,在传播过程中,更是与中国传统装饰图案碰撞出别样的火花。敦煌莫高窟出土的六世纪末至九世纪中叶的葡萄石榴花纹、石榴莲花纹、海石榴花纹、宝相花纹等装饰纹样均受到中亚艺术和粟特人的影响,带有浓厚的中亚、西亚图案特色。这体现出汉文化对西域文化的包容与热爱,也表现了中华民族对异域艺术文化的审美观念与审美探索。丝绸之路艺术在表达人类命运共同体意识方面具有不可代替的作用和价值,高昌细密画中植物形象及纹饰对多种文化的吸纳与变迁,也展示出丝绸之路的多元文化艺术交流。高昌细密画成为丝绸之路上的重要文化遗产,其丰富的文化内涵值得展开全面研究。

注释:

①白衣白冠的摩尼教抄写僧,[德]勒柯克:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,赵崇民译,新疆人民出版社,1998 年,图版5。

②摩尼教徒礼拜光明王国生命树,林悟殊:《中古三夷教辩证》,中华书局,2005 年,第475 页。

④庇麻节图,[德]勒柯克:《新疆佛教艺术》,管平、巫新华译,新疆教育出版社,2006 年,第156 页。

⑤忏悔图,[德]克林凯特:《古代摩尼教艺术》.林悟殊译,广州:中山大学出版社,1989 年,84-85 页

⑥摩尼七神像,图片来源:施安昌《摩尼七神像石刻拓本考略》,原载于《故宫博物院院刊》2008 年第6 期,第102 页。

⑦高昌K 遗址摩尼教丝绸刺绣残片,[德]勒柯克:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,赵崇民译,新疆人民出版社,1998 年,图版6。

⑧护法神图,胡洪庆,李季莲:《高昌艺术研究》,上海古籍出版社,2014 年,第39 页。

⑨回鹘贵族麻布画幡,[日]森安孝夫:《丝绸之路与唐帝国(讲谈社·兴亡的世界史03)》,石晓军译,北京日报出版社,2020 年,第6 页。

⑩摩尼教工笔画,[德]勒柯克:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,赵崇民译,新疆人民出版社,1998 年,图版5。