正视“错误”价值 提升思维品质

2023-10-29陈秀娟

陈秀娟

⦿江苏省南京市高淳区第三中学

在解决问题的过程中,学生需要调用已有的数学知识和经验去分析各种新情境,解决各种新问题.而学生对基础知识、基本方法的理解和掌握以及基本经验的积累程度直接影响着学生的解题水平.在数学学习过程中,因受知识基础、学习方法、学习情感等诸多因素的影响,学生对概念、公式、定理等基础知识的理解难免会出现偏差,从而影响学生的解题效果和思维能力的拓展提升.那么在日常教学中,教师如何帮助学生突破思维误区,让学生深刻地理解相关知识和方法,提高学生的解题信心,发展学生数学思维能力呢?笔者认为,在实际教学中,教师不妨设计一些“陷阱”“挫折”,诱发学生出错,然后通过充分挖掘错误中蕴含的有价值的信息来深化知识理解,积累数学经验,提升学生解决问题的能力.

1 暴露盲点,在纠错中逐步完善认知

数学学习是一个循序渐进的过程,学生对新知的理解往往需要经历从片面到全面、从肤浅到深刻、从感性到理性的过程.而因受理解能力、思维能力、学习兴趣、教学水平、课堂时间等诸多因素的影响,学生在理解新知的过程中难免会出现这样或那样的盲点.教学中教师不仅要通过多样的教学活动让学生更加全面、深刻地理解知识,还要充分利用“盲点”,有意识地将“盲点”暴露在课堂教学活动中,让学生在纠错中逐步完善认知[1].

例1解方程(x+3)2=5(x+3).

问题给出后,学生不假思索地给出答案:x=2.为了让学生能够自主发现错误,笔者刻意呈现学生的错解过程:方程两边同时除以x+3,得x+3=5,解得x=2.正在学生因为和教师的“标准答案”一致而沾沾自喜时,顺势提出:以上解题过程对吗?提出质疑后,学生分析解题过程,恍然大悟:“x+3可以等于0.”显然以上解题过程忽视了这一情况,可见以上解法不符合同解变形的前提.发现问题的症结后,让学生自主纠错,通过经历析错、纠错的过程既帮助学生完善了对方程同解变形法则的理解,又培养了思维的缜密性、深刻性.

例2已知y=y1+y2,y1与x成正比例,y2与x2成反比例,当x=2和x=3时,y的值均等于19,求y与x之间的函数关系式.

在数学教学中,教师要认真地对待学生出现的错误,了解和洞察学生的思维活动,学会从学生的角度去分析问题,帮助学生找到问题的症结,以此通过有效的修补逐渐完善学生的认知,使学生在出错后获得“免疫力”,有效提高学生的解题能力.

2 设置陷阱,在思辨中发展思维能力

好的课堂并不是让学生“言听计从”,而是让学生敢于提出自己的想法与见解,培养学生明辨是非的能力.在课堂教学中要摆脱“就题论题”式的讲授,预留更多的时间和空间让学生去发现、去思考、去交流、去争辩,进而在有效的互动中培养思维的批判性和深刻性.教学中,教师可以针对教学实际设置“陷阱”,引导学生检验论证过程和结果,通过思辨发现解决过程中可能存在的问题,让学生在互动交流中找出和纠正可能存在的错误,并找到正确的解决问题的方法,从而帮助学生形成正确的认识,提高学生分析和解决问题的能力[2].

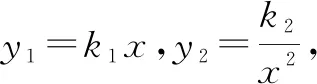

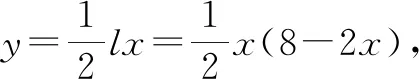

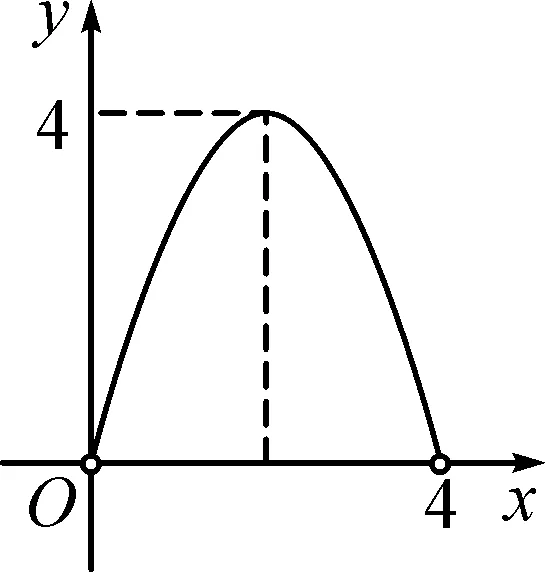

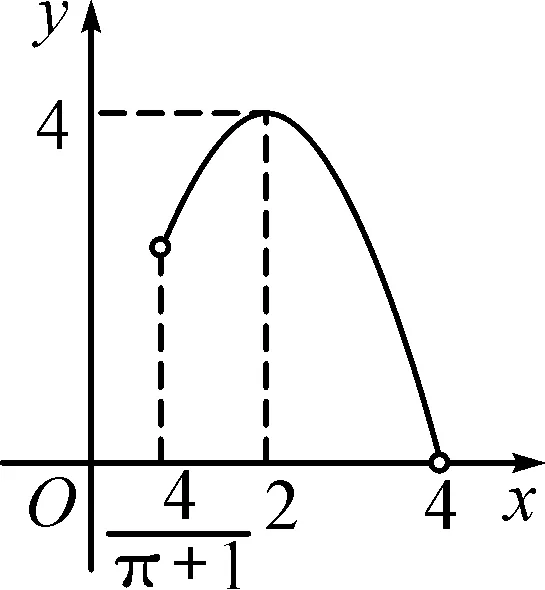

例3已知扇形的周长是8.(1)试求扇形面积y与半径x的函数关系式;(2)求半径x的取值范围,并画出草图.

问题给出后,学生独立完成.教师巡视,并投影展示学生的解题过程:

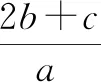

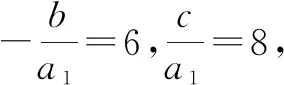

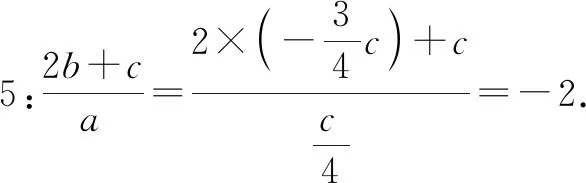

(2)由x>0且l>0,即8-2x>0,可得x的取值范围是0 图1 师:以上结果正确吗?(生疑惑) 生1:弧长大于圆周长,显然以上结果存在问题. 图2 所谓“吃一堑,长一智”,教学中教师可以针对学生易错之处设置“陷阱”,充分挖掘学生在学习中可能出现的盲点或误区,诱发学生犯错,让学生通过对错误的深度剖析来完善和发展思维的批判性,提高学生数学思维品质. 学习是一个复杂的过程,在学习的过程中可能会经历无数挫折,而学生面对挫折的态度和能力直接影响着他们后期的长远发展.在日常教学中,教师要有意识地安排学生走一些弯路,遭受一些挫折,以此帮助学生树立正确的学习观.当学生在遭受挫折时,教师不要急于帮忙解决,而是要鼓励学生跌倒后自己爬起来,冷静分析受挫的原因,在挫折中反思,在反思中调整解题策略,通过问题的解决提高学生学习信心,提升学生数学思维品质[3]. 例4需要从错误的解法中寻找有价值的信息,这可能会给部分学生带来困扰.基于此,教师可以适当地点拨或鼓励学生通过小组合作进行互动,以此消除学生焦虑的情绪,让学生在有效的交流中梳理出有价值的信息,从而找到问题的突破口. 师:根据小明这个“错解”,我们可以得到什么有价值的信息呢? 师:很好.根据小强的“错解”我们又发现了什么呢?这个没有说具体看错了哪个系数,是不是都要另设呢? 生2:原方程没有实数解,而一次项系数的符号不影响判别式的值,所以小强看错的一定不是一次项系数.(众生点头表示赞成生2的判断.) 师:分析得很有道理,看来小强只能看错了a或c的符号,此时方程可能是什么呢? 生3:-ax2+bx+c=0或ax2+bx-c=0. 从学生解题习惯上来看,大多学生习惯从问题的正面出发,直接从题设中寻找条件,而本题需要从“误解”中进行梳理,这样部分学生会感觉无从入手.教学中,教师了解学生之所难,将问题进行拆分,顺利地帮助学生解决了问题.解题后,教师还应预留时间让学生反思、分析受挫原因,引导学生将“挫折”转化为成长的动力,磨练学生意志,提高学生思维品质. 数学学习的过程就是不断犯错,不断纠错的过程.“错误”所带来的不仅有宝贵的经验和教训,还有学生的创新思维.教学中,教师要善于捕捉和发现错误中有价值的教学资源,让学生在分析、交流、争辩中形成正确的认知,逐渐培养勇于尝试错误的勇气.同时,要重视暴露学生的思维过程,以此发现学生学习中的盲点和误区,以便进行有效修补,逐渐建构完善的知识体系.另外,还要重视培养学生的挫折意识,通过设置“陷阱”“示错”等活动让学生经历挫折的磨练,在分析和解决错误的过程中促进批判性思维的养成. 总之,教师要正确地把握、理解“错误”的真正教学价值,合理地利用学生的“错误”来培养思维的深刻性、批判性,提高学生数学学习能力和数学核心素养.

3 经历挫折,在反思中锻炼思维品质