对初中数学整体性教学的几点认识

2023-10-29印海梅

印海梅

⦿ 江苏省南通市海安市雅周镇初级中学

数学知识不是孤立存在的,它们之间存在着千丝万缕的联系,这就要求在教学中不能孤立地看问题,应善于从整体出发,从宏观的角度去思考问题,从而帮助学生建构完善的认知体系,提升学生知识迁移能力[1].在实际教学中,为了教与学的需要,教师常常将这些相关联的内容分割开来,以此降低知识难度,让学生更好地理解知识、掌握知识.不过,这样的分割和细化有其优势,但也存在着一些不足.因为这样学生所获得的是一个个“点状”的知识,不利于知识的系统化建构,影响知识的迁移.基于此,在教学中.教师有必要对教学内容进行高效整合,以整体的方式来教学,以此将点连成线,编织成网,提高学生信息提取能力、知识迁移能力,提升教学效率.

笔者结合一些具体教学实践活动,分析了整体性教学的价值,供参考!

1 以知识的系统化建构为目标开展章起始课

章节起始课主要告诉我们“学什么”和“怎么学”的问题,其在教学中往往起承上启下的作用.在章起始课教学中要引导学生建立知识框架,帮助学生初步建立对本章内容的整体认识,同时也要进行学习方法的渗透,充分发挥先行组织者的作用.在起始课中,教师要尝试激活学生已有的认知,凸显新知与旧知之间的联系,化陌生为熟悉,提升学生数学学习学习兴趣;又或者在起始课提供一个框架和线索,形成“导学图”,让学生明晰研究方向,了解研究方法,提升教学有效性[2].不过,在实际教学中,这部分内容并没有引起师生的足够重视,他们往往仅视其为阅读资料,没有进行认真的分析和提炼,从而影响了整体知识框架的建构.要知道,只有了解整体知识框架,才能更加系统和全面地认识本章内容,从而在学习过程中做到“形散而神不散”.

案例1“一元二次方程”起始课

师:看到课题,你想到了之前学习的哪些内容呢?

生齐声答:一元一次方程,二元一次方程(组),三元一次方程(组).

师:它们的概念是什么?(答略.)

师:这些方程(组)的解分别有几个?是如何求解的?

借助问题唤醒学生的已有认知,为新知的学习搭建知识框架,同时通过类比促使学生得到一元二次方程的概念,掌握本章内容的研究思路.

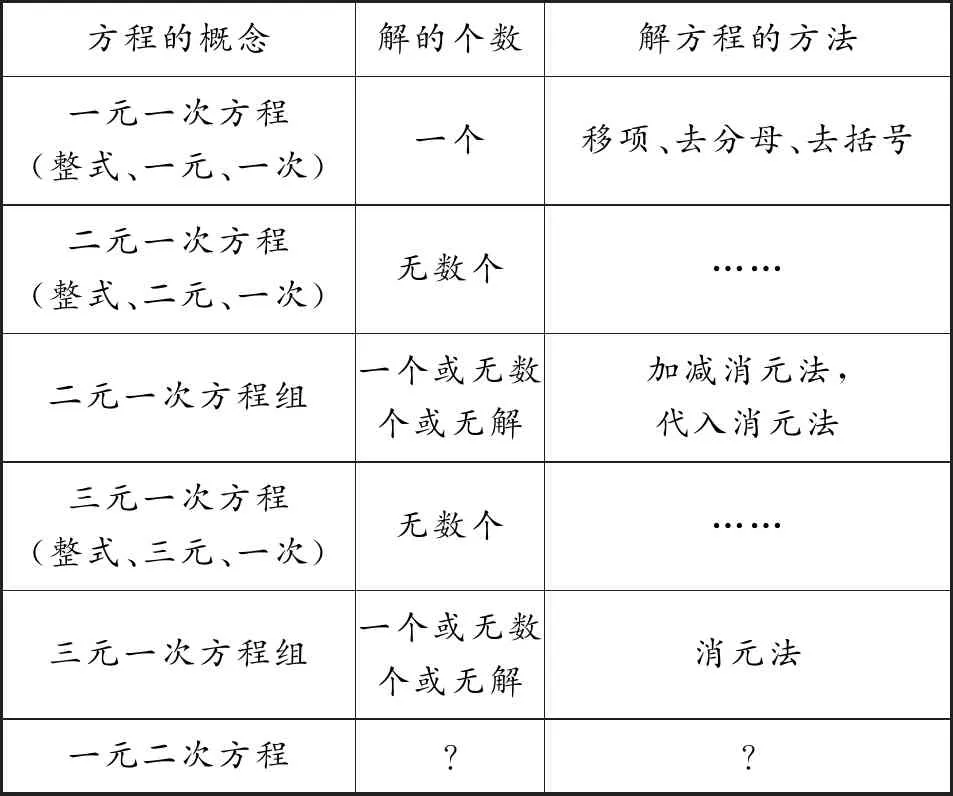

通过以上问题,帮助学生建构知识框架(如表1).

表1

师:类比以前所学方程的定义,你能为一元二次方程下定义吗?

师:你能列举几个具体的例子吗?

设计意图:本章内容与之前所学的方程内容息息相关,这样与旧知相类比可以让学生站在整个方程体系的角度上思考问题,理解新知.通过类比不仅帮助学生巩固了已学知识,而且有利于学生将新知纳入到已有的认知体系中去,从而逐渐完善知识体系.同时,旧知的回顾为新知的探究指明了研究思路,使得学生学起来更加轻松,有助于提升学生自主学习意识,激发学生数学学习兴趣.

2 以深化知识理解为目标开展知识类比课

类比教学是数学教学的重要手段之一,其有助于知识的深化与认知体系的建构.在教学中通过对相似属性或相关结构的类比,可以激发学生潜能,培养学生创新意识.数学知识往往都存在着并列结合的关系,在教学中适当地运用类比,有助于知识的内化,有助于教学效率的提升.

案例2“一元一次不等式”第一课时

环节1:创设情境,类比概念.

创设情境:某电梯的荷载为1 000 kg,电梯内有一个体重为40 kg的小孩和若干大人(大人的平均体重为60 kg),若要保证电梯正常运行,电梯最多可以乘坐几个大人?

设计意图:借助生活情境引出40+60x≤1 000和40+60x=1 000两个式子,通过观察、类比,总结归纳出一元一次不等式的概念,并通过与方程解的类比,让学生明晰不等式的解需要用不等式来表示,从而逐渐抽象出不等式解的概念.

环节2:合作探究,类比性质.

师:说一说,下列式子哪些是不等式?并求出不等式的解.(教师PPT给出题目.)

①1+x>4; ②3x<5; ③1+7x>5x-3.

通过前面的对比分析,结合学生的已有经验,学生会凭直觉自动地进行移项、化“1”等操作.为了让学生进一步理解其背后的道理,可以通过提问的方式引发学生思考、总结、归纳,得到不等式的基本性质.“不等式两边乘(或除以)同一个负数时不等号要变号”的问题一直是教学的重难点,教师可以组织学生进行合作探究,通过探索、交流来突破教学重难点.

师:解不等式-2x<6.

从学生的反馈来看,有的学生的答案为x<-3,有的答案为x>-3,由此引发认知冲突.此时,鼓励学生去讨论、验证、发现,由此总结归纳出当不等式两边乘(或除以)同一个负数时不等号需要变号的结论.这样经历自我发现的过程,不仅深化了学生对不等式基本性质的理解,而且突出了不等式的基本性质和等式的基本性质的差异性.

设计意图:初中生已具备一定的自主学习能力,为此在教学中多鼓励学生进行合作探究,培养学生的问题意识,提高学生自主解决问题的能力.在探究活动中,组织学生将一元一次不等式与一元一次方程的概念、性质、解法相类比,最终形成了这一章的知识框架,凸显知识间的区别与联系.

3 以发展学生为目标开展教材整合课

数学教材是专家精心编写的,具有广泛的普适性,但是因教学环境、学生知识背景等诸多因素的影响,在教学中仍然有必要对教材内容进行整合,使其转化为适合学生发展的教学内容.对于整体性教学来讲,首先要有打破常规的勇气,要善于根据教学实际将“教材编排”“课时安排”等内容重新规划和整合,使教学内容更适合本班学情,更适合拓宽学生的思维,以此激发学生智慧,提升教学效率[3].

案例3两个三角形相似的判定

课前整合:本教学班学生的基础较好,适应能力强,加之“相似三角形判定的预备定理”与前一节例题的证明思路有着明显的关联性,为此将教学内容前置,把对“相似三角形判定的预备定理”的探究作为前一节课的变式题,并加以证明.

课中整合:传统课堂在教学“两个三角形相似的判定”时会分为三个课时完成,每节课讲解一个定理,然后安排相应的练习.整合后,同样按照三个课时完成.第一课时,将三个判定定理整合在一节课完成,然后配备一些基础题进行相应的练习,以便于学生掌握三个判定定理.第二课时,安排一些难度略高的题目,让学生灵活运用相关判定定理解决问题,以此实现知识的深化.第三课时,开展作业评讲课,教师基于学生练习反馈,总结学生学习中存在的认知漏缺,以此通过针对性的引导实现知识的内化.

设计意图:从整体角度分析发现,“相似三角形判定的预备定理”与前一节课的例题具有明显的关联性,只要将例题中的中点条件弱化改为平行即可完成证明,为此可以对教材内容进行适当的调整,这样既体现了知识的连贯性,又为后面整合教学提供了时间保障.另外,在传统教学中将三个判定定理分开讲授,这样学生的“学”可能就会止步于简单的动手操作和简单的判定运用,而且在解题时容易出现机械的模仿和套用,不利于对知识的整体认识.仔细分析不难发现,三个判定定理的证明具有高度的一致性,并且它们的推导过程是逐层提升的,呈现一定的逻辑性,前面的推导为后面的推导作了思维铺垫.这样将它们整合在一起,表面上看容量较大、难度较高,但若发现其中的关联后,不仅可以降低思维的难度,而且通过对比分析可以让学生理解和掌握数学的研究方法.另外,整合后,课堂上可以有更多的时间进行拔高训练,有助于提高学生解题能力.可见,有效的整合为学生提供了更为广阔的探究空间,有助于学生知识、思维、智慧的全面提升.

总之,教师要善于从整体出发,在基于“三个理解”的基础上合理地建构,让学生可以更好地理解知识、应用知识,提高教学有效性.