眉山市东坡区高素质农民培训现状、问题与对策研究

2023-10-26景翠平李培

景翠平 李培

1.眉山市东坡区农业农村局,四川眉山

2.眉山市农业农村局,四川眉山

乡村振兴,关键在人。高素质农民是以农业为职业,具备一定专业技能,收入主要来自农业的现代农业从业者[1]。实现乡村人才振兴的重要路径是高素质农民技能培训[2]。中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于加快推进乡村人才振兴的意见》将培养高素质农民队伍放在首要位置,要求分层分类开展全产业链培训,加强训后技术指导和跟踪服务,支持高素质农民创办领办新型农业经营主体。东坡区,隶属四川省眉山市,区域面积1 330.81 km2,辖通惠街道、苏祠街道、太和镇等13 个街道(镇),标准柑橘种植面积达2.79万hm2,是全国晚熟柑橘产业集群亮点县之一[3]。东坡区如何开展高素质农民培训,存在哪些问题,怎样去解决,是此次研究的主要内容。

1 工作现状

1.1 夯实培训基础

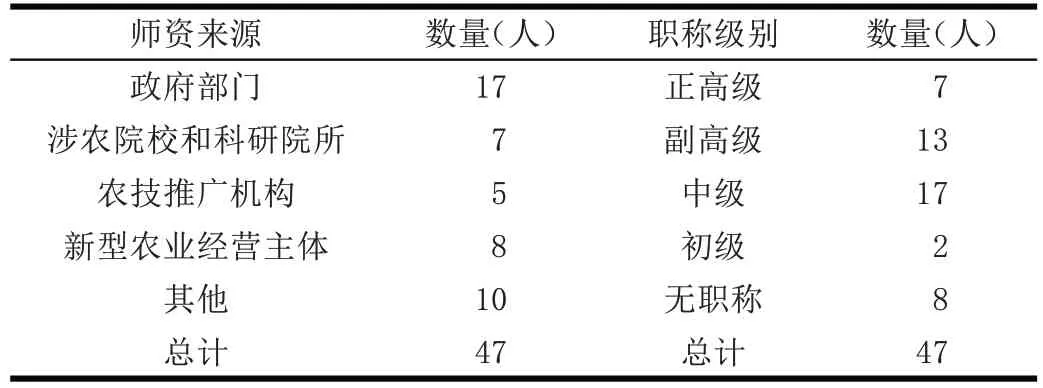

1)入库培训师资。眉山市东坡区累计入库各类培训师资47 名,如表1 所示。从师资来源来看,政府部门17 人、占36.2%,涉农院校和科研院所7 人、占14.9%,农技推广机构5 人、占10.6%,新型农业经营主体8 人、占17.0%,其他来源10 人、占21.3%。培训师资主要来源于政府部门和新型农业经营主体,这是由于政府部门师资对当地农业政策法规比较熟悉、新型农业经营主体师资对当地农业产业生产经营比较熟悉,开设的有关培训课程高素质农民比较喜欢。从职称级别来看,正高级7 人、占14.9%,副高级13 人、占27.6%,中级17人、占36.2%,初级2人、占4.3%,无职称8 人、占17.0%。培训师资主要是具备中级及以上专业技术职称、职业农民职称的专业技术人员和知名“土专家”。

表1 眉山市东坡区高素质农民培训师来源及职称情况统计表

2)建设实训基地。眉山市东坡区累计建成各类实训基地13 个,如表2 所示。从主体类型来看,涉农院校1 个、占7.7%,农民合作社5 个、占38.4%,家庭农场1 个、占7.7%,农业企业3 个、占23.1%,其他类型主体3 个、占23.1%。东坡区高素质农民实训基地以各类新型农业经营主体为主,为高素质农民提供了良好的实训场地。从产业类别来看,种植业7个、占53.8%,畜禽业、水产业、农产品加工各1个、共占23.1%,其他产业类别3 个、占23.1%。东坡区高素质农民实训基地以种植业最多,这是由于当地的农业主导产业主要是柑橘、蔬菜和粮食,畜禽业、水产业等产业类别的基地数量偏少。

表2 眉山市东坡区高素质农民实训基地建设情况统计表

3)遴选培训机构。眉山市东坡区2020~2022 年主要通过项目招投标形式,累计确定5 个培训机构实施高素质农民培训,其中,2020 年确定3 个、2021 年确定1 个、2022年确定1个。这些培训机构均来自社会民办培训学校,这是由于近年来农业农村部门机构改革撤销了农广校等一批具备承训资格的公益性农技推广机构[4],而新型农业经营主体等其他类型机构均不具备承担培训任务的客观条件和能力,无法参加项目招投标。

1.2 调查培训需求

开展培训前,眉山市东坡区深入基层进行培训需求调查。2020~2022 年累计调查1 295 名具有培训意愿的农民,如表3 所示。其中,2020 年调查317 名、2021 年调查248 名、2022 年调查730 名。从培训意愿来看,培训需求主要集中在种植、养殖、农机操作技术以及农产品市场营销、品牌建设。其中,种植技术培训需求占比最大,达25.5%;养殖技术、农产品市场营销和品牌建设培训需求比较均衡,分别占13.8%、13.8%和12.4%。

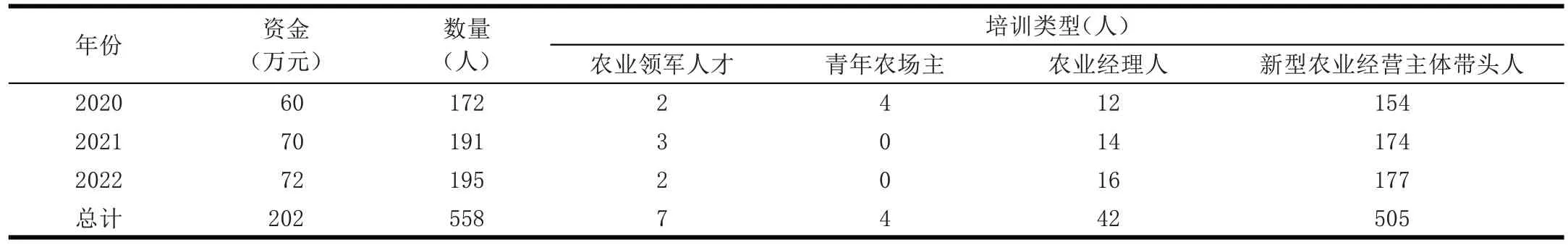

1.3 实施培训项目

眉山市东坡区高素质农民培训由中央财政资金“高素质农民培育项目”全额支持。2020~2022 年累计投入中央财政资金202 万元,培训高素质农民558 名,如表4 所示。其中,2020 年投入60 万元、培训高素质农民172 名,2021年投入70万元、培训高素质农民191名,2022年投入72万元、培训高素质农民195 名。从培训类型来看,以新型农业经营主体带头人为主,共培训505 名、占90.5%;农业经理人其次,共培训42 名、占7.5%;农业领军人才和青年农场主较少,共培训11名、占2.0%。从培训层次来看,新型农业经营主体带头人为县(区)级培训,农业领军人才、青年农场主、农业经理人为市级或省级调训。象选送参加农业农村人才培训项目,其中,县(区)级“东坡农艺名师”90 名、市级“眉州田园名星”33 名、中央财政专项乡村产业振兴“头雁”带头人16名。

表4 眉山市东坡区高素质农民培训项目实施情况统计表

2.2 做好跟踪服务

做好高素质农民培训“后端”的跟踪服务工作,持续聚焦解决高素质农民产业发展瓶颈问题。眉山市东坡区农业农村部门与承担高素质农民培训任务的机构签订后续跟踪服务协议,要求机构在培训结束之日起3个月内,聘请政策导师、技术专家或营销能人等,对所在培训班级50%的学员开展不少于2 次的入户跟踪服务。跟踪服务针对高素质农民产业发展主要问题,提供政策宣讲、技术指导和销路拓展等服务指导。服务完成后,培训机构将服务情况如实登记造册,提供服务台账、登记表、照片等作为后续跟踪服务的验收资料备查。

2.3 突出作用发挥

突出发挥优秀高素质农民人才作用,拓展高素质农民“选-育-用”培养机制,进一步推动高素质农民从理论学习到生产实践的有机融合,为乡村产业振兴提供更有力的人才支撑。2022年,眉山市东坡区面向全区13个乡(镇)选聘71名优秀高素质农民建立了一支“果技员”队伍,主要负责所服务村(社区)柑橘产业产前、产中、产后技术指导,兼顾撂荒地整治、农业外来入侵物种普查等与农业生产相关的其他工作。落实县(区)级财政资金,为每名“果技员”发放

2 主要经验

2.1 注重人才选拔

注重将高素质农民培训作为选拔优秀产业人才的重要平台和渠道,进一步选树培养优秀高素质农民。计划内,注重在县(区)级新型农业经营主体带头人培训中挖掘优秀典型,选送参加农业领军人才、农业经理人等市级或省级调训的高素质农民,原则应具备县(区)级培训经历。计划外,整合各级优秀产业人才培训项目指标,近年来,眉山市东坡区累计从高素质农民群体中选拔出139 名优秀对基本补贴和绩效补贴,并购买人身意外伤害险,调动其工作热情。

2.4 给予项目支持

给予高素质农民创业创新项目支持,有利于推动高素质农民产业持续稳定发展,吸引高素质农民积极、主动参加培训。眉山市东坡区在农业农村部门中专门设立了培育高素质农民的行政机构,统筹高素质农民教育培训和项目支持。近年来,主要通过支持家庭农场创业的形式,累计投入中央财政资金625万元,支持51名高素质农民创办家庭农场;支持高素质农民开展家庭农场示范创建,累计创建县(区)级以上家庭农场示范场355个,其中,县(区)级216个、市级110个、省级29个。

3 存在问题

3.1 农民参加培训的观念有待转变

高素质农民参训学员一般是具有适度规模经营的种植、养殖大户或家庭农场负责人、农民合作社骨干,高素质农民培训按照15天不低于120学时的要求安排课程,培训时间较长。学员既要合理安排生产、生活,还要坚持参加培训,部分参训学员培训积极性不高。此外,由于传统的农民培训主要安排种植、养殖技术培训,对综合素养、品牌创建、市场营销、融资担保、防灾减灾等课程培训较少,导致部分学员认为高素质农民培训就是单纯的种植、养殖技术培训,在参加其他类型课程中的表现缺乏积极性。

3.2 优秀产业人才的选拔后劲不足

眉山市东坡区农业主导产业是晚熟柑橘和泡菜原料(蔬菜)生产,经作类产业人才比较充足。2022年6月,习近平总书记在东坡区太和镇永丰村考察调研时,强调要在新时代打造更高水平的“天府粮仓”,东坡区将粮食产业发展调整到首要位置。一方面,经作类产业人才总量减少,优秀产业人才选拔的难度加大,在培训中的具体表现是经作类优秀产业人才往往已参加过所有层级人才培训,再次参训意愿不强。另一方面,粮食类产业人才培养处于起步阶段,2020~2022 年,东坡区举办的11 个县级培训班中,仅有3个水稻专业培训班,粮食类人才总量较少。

3.3 培训后端的支持力度仍待加强

从经济学角度出发,高素质农民培训的核心是提升农民的人力资本存量,从而促进农业产业增效、农村经济发展。但这个过程是长期的,不能在短时间内快速实现,而农民又是务实主义者,往往看中在培训中能够得到的确切“实惠”。虽然东坡区在高素质农民的人才作用发挥上进行了一些有益探索,例如选聘“果技员”、给予家庭农场项目支持。但在培训后端对高素质农民的持续支持力度还比较薄弱,尚未形成一套完善的培养机制,导致高素质农民培训本身的吸引力不足,农民主动参与的积极性降低。

4 对策建议

4.1 强化政策宣讲,切实转变高素质农民传统认知

招生阶段,为参训学员做好培训政策解读,使其充分了解高素质农民培训是提高农民科学文化素质和技术技能水平的综合性培训,其教学形式包括理论授课、实训实习、交流考察等。培训实施阶段,贯彻落实农业农村部高素质农民培训行政主管部门第一课制度要求,为参训学员讲解高素质农民的基本概念、发展定位和支持政策等。逐渐转变高素质农民参训学员对培训的传统认知,促进高素质农民在培训期间“坐得住”“听得进”“学得好”。

4.2 做优主导产业,切实打牢高素质农民发展基础

以东坡区太和镇永丰片区为核心,规划建设现代农业产业园区产业走廊、都市农景生态走廊、水稻技术推广研究中心等,打造“万亩稻菜(药)轮作核心示范长廊”“千亩稻渔种养循环示范带”“千亩粮食套种示范带”,为粮食类产业人才发展提供沃土。充分利用产业集群建设重大契机,贯彻落实东坡区晚熟柑橘高质量发展“六大提升”行动,提基地标准、补加工短板、强品牌弱项,形成产业示范,打造特色产业环线,推动农旅融合发展,持续稳定经作类产业人才队伍。

4.3 聚焦资源匹配,切实提升对高素质农民的支持力度

坚持做好高素质农民培训后续跟踪服务,在年度项目资金预算中预留专项经费,确保跟踪服务质量,打破高素质农民“一训了之”的传统培养模式。健全现代农业“投、贴、贷、补”全链条金融支持体系,为高素质农民提供良好的产业金融支撑。持续整合家庭农场、农民合作社等支持新型农业经营主体发展的项目资源向高素质农民倾斜,探索建立一套“训前”有信心、“训中”有提升、“训后”有扶持的高素质农民全链条培养机制。