基于间人主义看日语的语言文化

2023-10-26陈艺璇

陈艺璇

(内蒙古师范大学 外国语学院,内蒙古 呼和浩特 011599)

一、间人主义的内涵

“间人主义”是由著名文化人类学家滨口惠俊提出的,是相对于西方“个人主义”的一个理论。在日语中表达“人”的意思,经常使用的是“人間”这个词。从字面上看就知道,日语是把人作为处于“人与人之间”的一种存在来把握的,即把人视为一种无法脱离人际关系的存在。其中“人間”的间就是指人际关系。因此,日语中“人”这个词含蓄地包含了“自己”“他人”和“世人”的意思,甚至还隐含着“世间”的意思[1]。所以滨口惠俊以此为基础,将日语“人間”换了一下顺序,提出了间人主义的概念。

二、间人主义的特点

(一)“间人主义”和“个人主义”

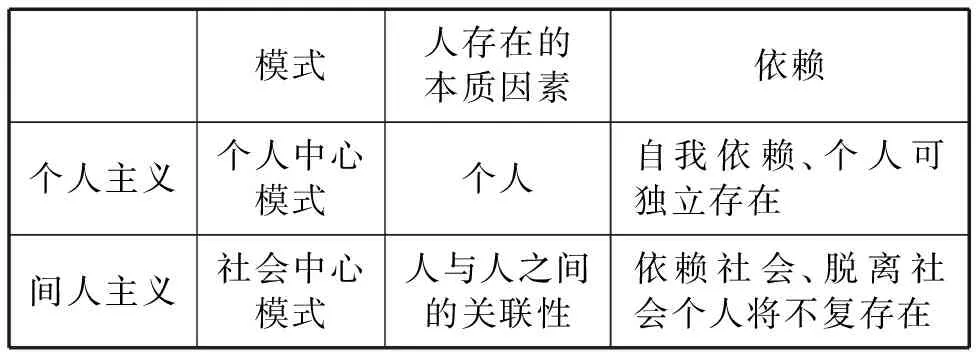

西方的“个人主义”是指,强调个人的独立,以自我为中心,人是独立于社会而存在的,人存在的根本因素是个人,坚信自己是不依赖任何人任何事物而存在的。而相比之下,滨口惠俊提出的“间人主义”强调的是对于他人的依赖,以社会为中心,人是必须要依赖社会才能够存在,认为人最本质因素是人与人之间的关联性,自己是不能独立存在的,失去了社会,人的存在也没有了实际意义。

(二)“报”的心理

由于西方是属于“个人主义”,所以更加倾向于依赖自我,而非依赖他人。也是出于此,产生了对于对方及社会的不信任。所以为了互相调节各自的利己主义,维持一定的社会秩序,也就诞生了我们比较熟悉的契约精神。互不信任,仅依赖自身的人,为了营造集体和睦需要签订契约,甚至在古代,西方人也会和神明签订契约。

表1 个人主义与间人主义对比表

但是与之相对的“间人模式”的人,是依赖于社会的,彼此之间相互协作,相互帮助,通过缘分结合在一起的,而非契约。所以从根本上来讲,日本人之间是相互信任的,我给予对方恩惠,对方也会回以恩惠。所以非常确信自己的行为会得到对方的报答。

(三)“间柄”及“人间回路”

为于区分西方相关的学术用语,相对于西方社会的“社会关系”,滨口惠俊还对应的提出了“间柄”的概念。滨口惠俊认为,日本人的社会属于“间柄”型社会。也就是说,日本人的社会是由缘分连接在一起的社会,是互惠性质的,人们彼此是相互信任的。而西方社会是互酬的,需要明确双方的利害关系,才能更好地构建一个稳定的秩序。所以每次遇到新的人的时候,需要建立新的“契约”才能维持平衡。

而与之相对,日本人则不需要每每重新构建平衡,因为其本身就是寓于社会中的,彼此是相互信任的。所以也就有了滨口惠俊所谓的“人间回路”:即日本人不用语言也可以沟通彼此意志,这是因为日本人身上早就已经安装了一条人与人之间的回路[2]。

(四)恩和义理

日本人出于上述“报”的心理,为了不辜负对方的期待(对方确信付出一定会得到回报),而产生了一种制约自己行为的道德标准——恩和义理。一旦缔结人际关系,那么就会无条件的信任对方,无条件的施恩,而受到恩惠的一方也会怀着“报”的心理去报恩。所以滨口惠俊认为,日本的社会属于“好意优先性社会”,是非对称性的社会。也就有了日本社会中,本来是“滴水”之恩,相互报恩之间成了以身相许。而与之相对,西方是对称性的社会,即职责是可以和报酬画等号的。

日本的好意交换是被动的,因为受到恩惠的一方必须还以对方相应的恩惠,这个过程是建立与无形中的,是先与两者存在的。而不履行这一过程,就会被扣上“忘恩负义之徒”之类的称呼,其中义理就是作为制裁作用而出现的。因而,义理指的是,我们必须要这么做,我们有义务这么做。

三、间人主义影响下出现的语言表达

语言是文化的一个组成部分,又是文化的载体,文化的传授和传播必须借助于语言。语言受文化的影响,反过来又对文化施加影响[3](刘宗和2020)。因此要想习得一门语言,需首先了解一个国家的文化。从文化入手,学习语言方能事半功倍。前文,我们对日本人的“间人主义”进行了细致的描述,本节将基于“间人主义”的特点,对日语语言表达进行分析。

(一)第一人称代词

就像我们前面提到的,日本人的生活模式是间人模式,也就是社会中心模式。个人是不能独立存在的,需要在社会中寻求自我的存在,脱离社会个人将不复存在。而表现在日语中,十分显著的现象就是第一人称代词的问题。这是因为“间人”需要不断的根据对方的地位,来确认自己所处的位置。所以,在对话中,常常会优先考虑自己是对方的什么,是处在一个什么样的地位上,因而日语中,第一人称代词常常不是固定的,需要根据对方的变化而变化。

著名语言学家铃木孝夫曾经做过这么一个实验:以一位40岁的小学教师,在不同场景(听话人地位不同)下对自己进行指代。如果对小学生,小学教师会自称“老师”;如果对邻居家的孩子,小学教师会自称“叔叔”;如果对自己的孩子,小学教师会自称“爸爸”;如果对弟弟,小学教师会自称“哥哥”。由此我们可以看出,在日语中的第一人称代词常常不仅仅用一个“我”就可以,经常是需要看对方与自己的关系才能确认应该自称什么。

而与之相对的西方的“个人主义”在前文中也提到过,是个人为中心的模式。与其说西方的“个人”是不依附社会而存在的,不如说因为有了“个人”,社会才得以成立。因此,在英语中,无论听话人的身份地位,第一人称代词永远都是“I”。

(二)铺垫

正是因为日本人进行人际交往时是以信任为先决条件的,所以不需要每每重新构建平衡,因为其本身就是寓于社会中的,彼此是相互信任的。日本人身上早就已经安装了一条人与人之间的回路,因此日本人不用语言也可以沟通彼此意志。所以也就会出现日语中的“以心传心”的现象。

在日语中,常常不用把难以启齿的诉求说完整,仅通过对状况的描述就可以达到“以心传心”的程度。其中,最常见的就是表示铺垫的用法。比如,在日常生活中问路的时候,日本人常会说:“我想去图书馆……”,后面会省略难以启齿的请求的对方帮忙指路的句子。

在《中日同声传译背景知识储备训练——社会、经济篇》(下简称《同传知识储备》)中就提到了一篇跨文化交际的故事。故事的大意是日本人惠子和美国留学生简住在一起,简每天都很大声的放音乐。某天惠子复习考试,简还是很大声的放音乐,于是惠子无法集中精神。下文引用《同传知识储备》中的一段对话:

恵子:(肩を落としてため息をつきながら)「明日、社会学のテ

ストがあってもう大変なの」

ジエ-ン:「それはかわいそうに。でも、恵子はいつも勉強して

いるから大丈夫なんじやない?」

恵子:「実は前のテストで悲惨な結果だったのよ。だから今回

こそはがんばらないと!今日は集中して勉強しなくっちや!」

ジエ-ン「じや、がんばってね!」[4])

但是,晚上简还是照旧很大声的放音乐。因此惠子很不解,明明已经说了要考试,为什么简还放音乐。这其实就是一个跨文化交际失败的例子。说到这里不得不提的一个概念就是语境文化。语境文化是由爱德华.霍尔提出的,爱德华认为,任何文化都有高中低三种语境。在高语境中,信息的承载是非语言性和语境性的;在低语境中,信息的主要载体是语言本身[5]。所以综上所述,按语境区分的话,日语应该是一个高语境文化,与之相对的英语则是一个低语境文化。身为高语境文化的日语,经常仅需要说明状况,而难以启齿的建议,命令别人事情则可以通过“以心传心”实现。

(三)随声附和

因为日本人是需要在社会中寻找自己的居所的,所以从开始就十分注意对方的想法,处处为对方考虑。在日语中,为了表示自己在认真听对方说话,不让对方感到被忽视,常常会随声附和对方。例如《高级日语听力教程》中有这样一段对话:“A:关于契约的内容想问一下您的意见 B:恩 A:首先我们提出的价格怎么样?B:恩,可以 A:谢谢,接下来是契约的时间B:恩 A:3年可以么?”。A说完想听一下您的意见之后B在这里说的“恩”就是一个随声应答,以促进接下来的会话的顺利进行。由此,我们可以看出,日本是一个十分顾及对方的一个民族,为了表现对对方的尊重,常会使用随声附和的表达方式。

(四)与对方意见不同的表达方式

除了随声应答之外,也是出于对对方的尊重,日本人也会常常先肯定对方,之后再缓缓的拒绝或者提出自己的意见。又或者也有先提出理由,最后再给出结论等表达方式。例如《新中日交流标准日本语》的中级上册第12课的课文中就曾出现这样一处表达:A:一会一起去大板繁华街喝一杯吧B:您好不容易邀请我很感谢,但是明天要早起,还是散了吧。从中我们可以看出,以和为贵的日本人,为了不让对方感到不好意思,经常会先说例如“我也很想去”或者“看上去很有意思呢”之类的肯定对方的话之后,再提出拒绝的原因,拒绝对方。

(五)不确定的表达

就像前文中所说,因为日本人之间相互信任是先决条件,所以不会像西方“职责=报酬”那样签订清晰的契约,而是非常模糊的,说开了反而不好,是对对方的不信任。同时也是出于社会是由缘分连接在一起的,人是寓于社会才能得以成立,所以日本人有很强的集团意识。认为自我是集体中的一员,不能出风头,要和其他人保持一致。与之相对应表现在语言上就变得非常含蓄,很少或者几乎不用表示确定“是这样”等的表达。

例如,日本人很少用“……是……”这样的判断助词与之相对经常会用“是……样吧!”这样的推量表现。再比如说,在做决策的时候,几乎不用他动词,而用自动词。这是因为在日语中他动词表示的是人为意志做某事,是由主语做的决策,所以责任也需要主语来负责。而自动词只是客观描述某事的情况,自然而然的成为了某个结果,自然而然的变成了这样的决策,是大家决定的,不是一个人的责任。所以在决策的时候经常会使用自动词代替他动词。

(六)敬语体系

众所周知,日语中有一套庞大又繁琐的敬语体系。经常有学到了中高级,还是会有对敬语无从下手,问题频出的学生。而运用敬语时,最重要的就是判断这个行为是自己的行为还是对方的行为。如若是自己的行为应当使用自谦语,如果是对方的行为应当使用尊敬语。这无非是出于需要依赖于社会的,需要依赖于他人的,需要小心翼翼的维护于他人之间的关系,处处为对方考虑的结果。

间人主义是相对于个人主义的一套理论,认为日本人是在社会中不断确认自我的存在,个人是不能独立于社会存在的,是相互信任的。所以非常确信自己的行为会得到对方的报答。并且每次交往,是不需要重新构建平衡,因为其本身就是寓于社会中的。日本人身上早就已经安装了一条人与人之间的回路,因此日本人不用语言也可以沟通彼此意志。基于上述间人主义的一些特征,分析日语的语言表达,例如:第一人称代词的多样性;会话中多使用铺垫及随声应答的表达形式;很少说“是”反而会经常说“是这样的吧”的推量表现;经常会先赞同对方,在拒绝对方会者提出反对意见,或者先说理由,最后说结论的含蓄表达;授受动词等。通过对文化的解析,更深入的理解日本文化以及日语中的语言表达,以促进中国人的日语学习者日语的习得。