指向深度学习的数字教科书设计:内涵重塑、应然路径与实践策略

2023-10-23胡嘉康田莉

□胡嘉康 田莉

一、引言

伴随着新课标《义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)》的颁布以及新时期对于教育改革的深化要求,以深度学习为表征的新型学习样态正逐渐取代传统课程教学中弥散着的 “灌输” 与 “独白”,使得 “自主、合作、探究” 成为课堂教学的主旋律(郭华,2020)。深度学习在育人实践中的一个重要标志是能将场外的教学内容转译为学生具身的精神驱动,然而这一过程并不是线性单向的,教学内容需先转化为学生可以进行思维操作与加工的学习材料,进而成为学生得以学习的对象,即教科书(Valverde,et al.,2012;Gueudet,et al.,2018)。

近年来,随着信息技术的发展以及深度学习的指涉,一场新的学习革命悄然而至,它基于数字教科书这一内容载体,意欲对传统课堂教学样态进行彻底颠覆,建立一种适应信息时代并指向深度学习的全新数字教科书设计模式。在一项基于 “CourtSmart”数字教科书的课堂探究中,发现学生运用数字教科书的程度,体现为其学习中认知所建构的深度(Junco,et al.,2015)。进而,许多学者提出,未来数字教科书的设计应锚定于深度学习的激发与维持,从而促进学习者认知的高阶建构(Joo,et al.,2017;Gu,et al.,2015;Stone,et al.,2016)。因而,本研究基于国内外数字教科书设计的内涵与困境的分析,引入深度学习理论视阈,对数字教科书设计内涵进行重塑,进而探索我国数字教科书设计的应然路径与实践策略,以期为我国深度学习的探索与数字教科书的建设提供微薄借鉴,从而耦合教育高质量发展所需与教育数字化转型所涉。

二、指向深度学习的数字教科书设计内涵重塑

数字教科书不仅是数字化浪潮下的技术新产物,亦是传统纸质教科书适应时代变革中的新样态,具有协作、交互、强相关等优势(Huang,et al.,2014)。目前国内外学界之于数字教科书设计的定义尚未达成统一见解,基于以往的研究可知,大多学者都是从学生维度、客体维度以及交互维度来探索数字教科书设计的内涵:在学生维度,荣格等(Jung,et al.,2009)基于学生中心论,认为数字教科书的设计旨在通过视频、文本、虚拟现实等多媒体学习情境来促进不同主体间的建构与发展;在客体维度,有研究者(Gu,et al.,2015) 认为数字教科书设计是一个结合数字学习与数字出版技术的学习平台,是一种动态和互动的阅读材料,是学习者与学习社区得以链接的载体;在交互维度,钟启泉(2007)从 “教科书世界、网络世界与现实世界” 去探索数字学习环境下的 “三维场域”。本研究结合深度学习的内涵,认为数字教科书设计是以信息技术为基础,构设开放的学习环境,变革传统的学习与教学方式,不断趋向深度学习的自由、开放、探究与创新的后现代教科书探究样态。

不可否认,在传统教科书编排中,学生总是处于边缘位置,其主体性、参与性、实践性很难在课堂上得以深层关照(Knight,et al.,2015;雷浩,2022)。对此,我国统编版教科书也在数字化浪潮中,不断进行相应的改革与探索。例如,增加导入部分、创设实践单元、增添学生与文本的交互栏目等(康合太,等,2014)。所有这些尝试,都着意于调动学生学习兴趣、体验感与积极性。但是,若变革只囿于以学生主体性为旨归,忽视对于数字教科书内涵的深度把握,便容易造成在表面徘徊、于形式上 “深耕” 的情况,甚至挂一漏万。例如,强调 “绚丽” 技术的堆砌而忽视体系化的知识组织(Resnick,2011;Salpeter,2018);强调学生的人机互动而忽视教师循循善诱的作用(Lau,2008);强调学生的兴趣而忽略知识学习的严肃性(Clyde,2005;Daniel,et al.,2013)。这些在数字教科书中致力于激发学生主体性的变革尝试,虽有效果但点到为止,或流于形式而忽视内容(Weng,et al.,2018;Moorefield-Lang,2013),或迷于技术的纷繁而忘乎人文的深邃(Väljatagaa,2014;Salpeter,2019)。由是,要指向深度学习的建构,就要对数字教科书的内涵进行解构与重塑。

(一)教学内容期待:从 “点状、割裂” 到“统筹把控”

信息化功能的凸显是数字教科书相较于传统教科书的根本区别,在数字技术加持下,教学的深度与广度得以扩展,数字化交互成为智慧课堂中的惯常存在(王润,2022a)。在义务教育阶段,作为 “数字原住民”(Digital Native)的学生对于信息技术的介入并不陌生,甚至从中还能将生活与学习内链(Internal Link)几分数字化的关联。数字教科书能够从当下各式各类电子设备中脱颖而出,源于其对系统性结构知识的占有以及对学生高阶认知的指涉。然而,在实践中,由数字教科书内容泛化所带来的是知识的 “碎片化”(Fragmented)、“冗杂化”(Hybridization)与 “模糊化”(Fuzzification):“碎片化” 导致教科书知识的系统化与结构化难以关照,即零散分布于各个页面端口的学科知识,缺少相应的学科主轴进行体系化的串联与编排;“冗杂化” 会提高教科书内容选择的难度与学生认知接受的限度,在信息爆炸的时代背景下,知识的选择与摒弃成为学生与教材编撰者共同面对的难题;“模糊性” 是指学生由于心历尚浅,并不具备独立的是非辨别能力,因而对于数字教科书中所呈现的内容不加甄别地奉为圭臬,也极易被网络中的虚假知识所蒙骗(田莉,等,2022)。概而论之,数字教科书中的内容设计呈现出 “点状、割裂” 的特征,缺乏对于学生认知深度的言及。

教学内容期待是一个从 “割裂” 到 “系统”(Systematism)的宏观质变过程,并由诸多要素所指涉:首先,数字教科书整体质量与其内容质量相关。曾经,人们相信内容质量决定教材质量,甚至早些时期有些教科书就是选文集,如清末林纾所编著的国文教材几乎都是由选文所构成(石鸥,等,2022)。如今,内容选择的广度得以无限扩展,但如何控制信息浪潮下知识泛化给数字教科书内容质量所带来的挑战则是我们所要面对的,这也是决定数字教科书内容质量直至整体质量的根本范畴。进而,随着数字教科书的发展,其相关要素也日益多元,除了兼顾内容遴选的质量,内容编排与呈现的重要性也日渐凸显,即学生端中数字内容的直接交互性体验(User Interface,UI),这也同样关联着数字教科书的质量。最后,内容的边界性也是数字教科书内涵重塑的重点,亦是质量关涉的锚点。数字教科书是对于传统固态学科界限的突围,人为的学科边界在代码与程序的预设中得以无形消解,转而是以知识逻辑而编设的认知进路。虽然内容的边界性,在过往数字教科书的更新迭代中,碍于学科真实壁垒与统编审查压力,并未得到很好的转化与实现。但指向深度学习的内容期待,是将数字教科书中不同学科的强关联知识板块按照主题或者逻辑主轴的形式 “折叠” 在数字资源库中,从而逐渐形成(Gradually Form)一个统合性的知识关联网络,为深度学习的产生创设一个覆盖全学科、全场景、全通路的资源基础。质言之,数字教科书的内容期待绝不是拘泥于点状的孤立考量,而是要综合融通 “质、形、态” 多维要素,真正做到立足深度学习的统筹把控。

(二)学生发展立场:从“ 机器本位” 到“ 人文主导”

随着数字教科书在传统课程样态中的逐级渗透,课程运行关系的改变又反刍数字教科书的运用。并且信息技术的日益革新又使得数字教科书作为学习媒介的作用进一步扩大,基于富媒体性、联结性等特质促成学生 “个性化” 的学习模式(Stone,et al.,2016)。值得注意的是,所谓 “个性化” 的学习在大多真实的学校样态中呈现为学生沉浸在各自的数字领域中 “各司其事”“不相为谋”(Salpeter,2019)。数字教科书的育人初衷在学校场域中被扭曲与流变,究其原因在于,实践样态中的多方主体,即教师、学生、管理者,被数字教科书的技术性表征所 “魅惑”,忽略其作为 “教科书” 的核心属性。而数字教科书的探索也正受 “工具主义”(Instrumentalism)裹挟、被技术充斥,从而日渐背离教育本真,自流于 “机器本位”(Machine-standard)的外部特征勾勒、分析或实践,而很少体现甚至违背学生发展的根本旨归,这也与深度学习导向大相径庭。建立在 “工具主义” 上的个性化与主体性追崇,忽视了其中 “学生间的思维联动” 以及 “教师方向疏导” 的作用,会造成学生发展层面主体 “差异性” 与 “统一性” 间的错位,而对于两者间平衡的回归则需实现从 “机器本位” 的根本跳脱(Abandon)。除此之外,数字教科书场域中教与学时空的分离、个体与他者群体的分离,会弱化学生在发展进路中个体情感的交际性体验与获得,从而引发学生的焦虑、孤独等不良情绪体验(郭利强,等,2021),如果前期设计中不加以预设与调节,则会严重阻碍学生的自我发展以及数字教科书应用的成效。

在教育场域中,学生之于数字教科书不仅是文本内容的获取者与接受者,更是知识的创生者。学生基于数字教科书的 “人机交互” 与 “人际互动” 后的动态知识建构和创设,成为以深度学习为旨归的教育活动的重要目标指向,而这其中贯穿的正是人文与理性的渐融(Gradual Fusion)。诚如伲格罗庞笛(Negroponte,2017)所言:“个人化的生存在数字化背景中终于得以实现,它既指向了多样的个人选择,也涵盖了人与多种环境间恰如其分的相适。其中,机器所承担的任务是使这种‘相适’能够回归过往机器未曾出现时的自然与和谐。在数字化的介入下,人再度重回个人的独立与真率。” 阐释之,每种数字化的变革都会伴生独具特性的人文选择,从而作用于个体的生活样态。进而,在信息技术的不断精进下,以 “机器” 为外显表征的数字教科书渐入学生的发展历程,必然会给学生带来崭新的人文意蕴。在多元发展的十字路口上,学生要从数字教科书机器属性的 “绚丽魅惑” 下溯本求源,探究深度学习所内链的教育目的、功能、内容、载体等的要求,依据自我发展的需要个性化定义数字教科书,自由选择其中的知识。

质言之,人文性的回归就是对于先前数字教科书应用中 “工具主义” 的摒弃。数字教科书是学生发展进路的内容载体,而不是目标归宿。通过人文性的主导,不仅是对于学生主观能动性发挥的关切,亦是之于其个性张扬、成就创新的言及。深度学习是学生个体得以达到的高阶认知,是发生在学生自我意识驱动下的真实学习,而人文性的回归使得数字教科书因 “开放” 而成就 “进阶”,因 “进阶” 而走向 “本源”,因 “本源” 而实现 “深度”。由此,学生的发展在数字教科书的引领下也完成了人文性与深度学习的融合与重塑。

(三)教师发展要求:从“ 挂一漏万” 到“ 深度融合”

教科书在实践中是教师与学生进行双边互动的内容载体,寄托着教师的育人期待以及学生的知识渴求。在信息技术的介入下,数字教科书时代已然降临,其在载体、内容、特性等维度都迸发出新的形态与特质。而常年专精于传统教科书的教师,在数字浪潮中,如若对其积累的经验不加以反思、加工与改进,势必会在教育信息化格局下形成固化的教学定势(Teaching Set)、路径依赖(Path-dependence)以及“舒适地带”,并且这些囿于功能固着(Functional Fixedness)的教师,极易对数字教科书和相应 “教法”呈现抵抗情绪(Weng,et al.,2018)。在教学实践中,教师的 “挂一漏万” 表现为即使其表面上接纳了数字教科书,却依旧沿用传统的理念解读 “新教材”,在固有的教学经验下开展数字教科书的教学尝试,最终导致实践中的数字教科书长期处于搁浅。这种教学样态中的 “旧瓶装新酒” 理念是对于数字教科书内涵的简单化解读,而另一种 “新瓶装新酒” 的偏执化理解也是教学实践所需摒弃的,即,在智能技术引进课堂后,部分教师逐渐迷失教学的宗旨,片面追求数字教科书技术水平以及智能设备的先进化,而忽视其作为教科书的本质属性并未因此改变,教师真正应竭力探寻的是数字教科书的质量以及使其教学效果最大化。进而,在数字教科书内涵重塑中,教师应秉持的首要之义是赋予其怎样的教诲性目标,即如何基于数字教科书实现立德树人的愿景,以及如何落实培根铸魂的教科书宗旨(王润,2022b)。

指向深度学习的数字教科书应用,之于教师而言,就是对教学内容的 “可操作性” 与 “进阶性” 转换。学生思考和操作的内容对象,必须是教师所精心预设并表征其教学意图的结构化教学材料。换言之,“数字教科书的内容” 与 “教学呈现” 间并不是单向度转换的线性关系,也不直接等同于学生的学习对象,而是一种深度融合与复合转换,即数字教科书的内容要想成为学生的学习对象,不仅需要涵摄知识及其背后复杂而深刻的意蕴,而且又要适切学生当下所能直接操作与加工的层次范畴。因而,需要教师将复杂、抽象的学科数字知识转化为迎合学生最近发展区的教学内容,并将教学内容转译为可供学生具体操作的教学材料。由是观之,数字教科书的内涵所指,是教师之于其的深度融合(Jung,et al.,2009)。只有将教师、教学资源与学生进行统合性转换与编码,并使数字教科书的锚点从原先 “挂一漏万” 式的偏执化解读转移至以学生为中心的发展理路,才能促成数字教科书的实践价值与深度学习意蕴得以真实贯彻与融通,教师也因此能与数字教科书间生成链接而耦合为教育共同体。

三、指向深度学习的数字教科书发展应然路径

指向深度学习的数字教科书设计不仅是对于信息化技术的指涉,更是之于学习科学内涵逻辑的理论关照。而要真正洞悉深度学习的价值内核,基于深度学习的意蕴指引数字教科书设计,则需从深度学习的性质、内容、过程以及目标等方面去建构,从促进学生主动发展的层次上去理解。由是观之,深度学习超越了 “教学模式” 的简单定义,成为一种指引课程与教学变革的教育理念。正如郭华(2020)所说:“它是历史上一切优秀教育理念与实践的价值浓缩与提炼,是有效教学的应然之态。” 这同时也是未来数字教科书高质量发展的应有之义与理论依据。过往的数字教科书探索与设计更多停留在形式的变革上,而未关注到传统教科书的内核转变以及课堂教学本质的革新,往往给实践者传达出错误的信息和关于变革捷径的误导,即似乎遵循某种方法,依照某些程式化套路,就可以实现高质量的数字教科书建设。数以百计的设计理念与建设范式,多以形式上的 “几步骤、几版块、几单元” 模式称之,更有具体到哪个版块承载哪种智能交互程序、不同任务次序的切换构成不同的探索路径等(郭文革,等,2022)。实际上,这类所谓的革新只是机械、浅层性的,只能适用于某一具体内容单元的数字化转译,而对长远的数字教科书发展与深层建构并不具有上位统摄与指引功用。

真正的数字教科书变革与建设应从学科的本质渐入,深耕深度学习的理论价值,围绕学生学习和发展的需要,以及学科内容的 “类本质”(Class Essence)属性,提炼单元学习主题,确定内容学习目标,将教育学、心理学的理论与方法融通于单一学科或者交叉学科具体主题的数字教科书单元研究之中,并在实践转化路径中预设有针对性的具体呈现方式和教学建议(马云鹏,2018)。因而,一个内聚深度学习理论价值的数字教科书设计方案,其应然路径需指涉 “大概念支撑下的学习单元构设”“驱动性主线贯连下的高阶认知实现”“‘学程’驱动下的学生主体性回归”。

(一)横向联通:学习单元构设下 “大概念” 的数字融入与转化

随着《普通高中课程方案和课程标准(2017版)》以及《义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)》的颁布,“大单元教学” 变革了传统课时教学的固态范畴,强调基于单元的教科书编排与课程方案设计。崔允漷(2019)认为其中的单元是一种学习的单位,即一个单元就是一个学习事件,抑或是一个完整的学习历程。梅萨(Mesa,2010)也将单元视作数字教科书构建知识的一种环境载体。进而,针对由零散且弱结构性的知识点建构的 “学习单元”,以体系化、利于学生主体探究的策略来重新组织与构设其中的内容(郭华,2016)。由是,数字教科书经历体系化的统整,既能串联学科内或学科间的固有逻辑,又能助益于学生认知进路的发展,是对于学生主动学习的激发。

此外,数字教科书与传统纸质教科书内聚着共性,即学习单元构设的外显形式都是知识单元,但两者区别在于,数字教科书的知识单元并非固化静态的,而是汇聚着教学意图、真实情境以及学生数字化活动方式的动态知识单元,同时也是为学生个性化学习活动开展与联结而设计的具有内生结构体系的知识单元。然而,传统纸质教科书为了迎合学科内在逻辑体系也已做了多种尝试,如“不断梳理学科知识,构建学科知识联结点” 等(郭文革,等,2022),但仍然有部分知识很难顺畅地融入学科体系。并且其中跨学科知识的编排一直都处于边缘化的位置,而这些知识也正是探究性学习活动的基石,但纸质教科书在这方面却 “有心无力”,在传统课程设置下,对于这一问题除了增设相关学科,配套相应教科书,便别无它法(Knight,2015)。由是观之,学习单元在数字教科书中呈现的网状知识结构,能够理合学科教学的逻辑承接和线性递进,也能超越线性学习的单一可能,构建不同学科知识间互联互通的内容基台,从而弥补纸质教科书在这一方面的功能之限。

数字教科书设计中的学习单元指向,凭借其结构化、整体性的组织脉络,能够引发学生在课程中的深度学习。但学习单元在数字教科书中属于上位的统摄范畴,大概念(Big Ideas)则是其中使得教学理念真实落地的内容组织单位。无论是威金斯(Wiggins)抑或埃里克森(Erikson),都强调大概念作为 “透镜” 以及 “聚合器” 的功用(李卫东,2019),即把内容文本中离散的事实和技能形成聚合,并生成价值。需要说明的是,数字教科书中所追寻的 “学习单元”,虽然有不同的主题以及内容,但从结构上观之,各个单元的结构都能表征其整体的基本特征,通过每一内聚特殊性的学习单元,学生都能经历这一学科综合贯穿的基本思想与理念。而大概念所具有的“强迁移”(Strong-mobility) 价值正耦合学习单元这一特性,在不同新的情境中都能调用其解决实际问题。在数字教科书的单元设计中,正是因为有了大概念的上位 “透视” 与统摄,其中的数字资源才能跳脱浅层化、机械化的窠臼,得以实现深度组织,学生也才能深度理解与迁移体系化与逻辑性的知识。以语文学科而言,数字教科书 “大概念” 的融入与转化,最为关键的是把握指向语文学科思想和思维的本体性大概念,例如围绕 “内容和形式” 以及 “思维和语言” 等概念性关系建构相应的理解(李卫东,2019)。

(二)纵向贯通:驱动性主线贯连下高阶认知的指涉与实现

如若将前文阐述的大概念比作内涵深邃却又彼此独立的珍珠,那么驱动性主线(Driving Main Line)则是串联起这些珍珠的红绳。哈拉兰博斯(Charalambous,et al.,2010) 将驱动性主线称为“垂直分析”(Vertical-Analysis),强调数字教科书要为学习者创设承接性的线索,让学生 “在理解中学习”。进而,驱动性主线,于内,将大概念按照一定的单元逻辑进行顺联;于外,将各个学习单元按照相应的学科逻辑与进阶理路进行预设,其或明或暗、或隐或现,串联起整个数字教科书的逻辑主轴。所谓驱动性是指其具有自发性,在信息化的加持下,主动与 “内容”“情景” 和 “主体” 生成内涵关联,而不是机械性地生搬硬套。此外,驱动性也表征学生在数字教科书中主动、自发地实现认知进阶,而不是被动接受与灌输,这是对于传统教科书范型下认知关系的重构。数字教科书也革新了纸质教科书的基本形态,建构起 “平台+内容+终端” 的新型教科书样态(赵志明,2014),因而它不仅是数字内容的客观载体,也是探究性学习环境的构设,学生认知进阶的通路在这样的学习环境中享受前所未有的自由,数字资源不再是孤立呈现,驱动性问题与任务支架以超链接和多线程的形式依附在驱动性主线而组织与递现(Progressivedevelopment)。

索登(Sorden,2005)指出,学生可以通过数字教科书获得更多的动力和投入,但并不一定能转化为相较传统教科书而言更高层次的认知成果。因而,数字教科书若想实现学生高阶认知的激发与维持,必须在设计过程中关切驱动性主线所内链的三大特质:联结性、情境性与挑战性。联结性(Associativity),即在驱动性主线下,数字教科书内容的选择应注意有效且适度的关联(陈文新,2022),以大概念为基点展开内容的联结,同时把握好联结的限度与效度。在过往论及数字教科书中教学资源时,往往片面地关注其作为认识成果本身的意蕴,强调它被继承、传递的重要性,却很少主动探究数字资源与学生认知发展以及学生发展与人类未来创造活动的有意义关联。数字教科书应注重教学内容的整体脉络与学生已有经验的主动联系和共通,也要注重其自身内容组织的高阶导向与关联。

情境性(Situationality)是指数字教科书中,驱动性主线的作用场域并不是抽象、单调的固定文本,而是动态且具有人文色彩的数字化真实场景。基于数字教科书的交互性、富媒体性等特质,其文化解释性偏向对于看待文化的视角与方式的理解,在数字文化(Digital Culture)的介入下,场景重现与穿越也因此成为可能(杨俊锋,等,2021)。进而,通过体系化的逻辑串联,数字教科书浸入式的真实情境给学习者呈现身临其境般的感官冲击,促使其对于周围物理以及精神环境的互动与探究。

挑战性(Challenging)则说明学生高阶认知的实现并不是一个平缓的线性过程,而是需要在驱动性主线的情境构设下,不断对数字教科书所呈现出的劣构问题进行探索与抗辩,问题的解决则反刍学生认知的进阶。同时,驱动性主线的挑战性不仅是对于数字内容纵深的呼应,也是对于情境构设真实性的言及。只有当学生在深度学习状态时,经历了思维挣扎与跃迁的过程,才真正实现了认识上的高阶转换。

(三)共性融通:“学程” 驱动下教材和 “学材” 的数字整合与建构

指向深度学习的数字教科书设计是对于其理念、内容、组织逻辑等多维度、全方位的一次重新审视与厘清。虽然数字教科书本身质量的高低与学生学习的成效并不直接相关,但其在实践中的呈现样态与学生对其的使用水平与方式却具有直接的影响作用。因此,关于指向深度学习的数字教科书设计也需要回归学生本体范畴的反思与建构。进而,数字教科书的建设需要面向全体学生,确立中小学生在数字教科书设计与使用中的主体地位。以高度交互性与探究性为表征的数字教科书呼吁形成以“学生的已有学习经验” 为中心的教材建设观,从以往对于教师如何 “教” 教科书转向学生如何 “使用” 抑或如何“学” 教科书,即从 “教程” 向 “学程” 转变。值得注意的是,在数字教科书语境下,虽说学生如何 “使用” 与学生如何 “学”,都是 “学程” 驱动下的数字教科书探索。但基于数据分析可知,数字教科书在学生的使用中主要存在两种方式(Lau,2008):一种是将数字教科书作为学习的直接来源,即关于如何 “学”;另一种是灵活性地使用数字教科书,使其作为支撑学习发生的中介工具,即关于如何 “使用”。在对 “机器本位” 的肃清下,这种关于 “过程” 抑或是 “结果” 的探讨都只是“学程” 衍生过程中一个静止的监测点,数字教科书对于学生主体性的关照则是对全过程监测点的一个综合性统摄。换言之,教科书对于学生主体性的呼唤所锚定的是教科书的设计取向从 “他者” 回归 “学生”。

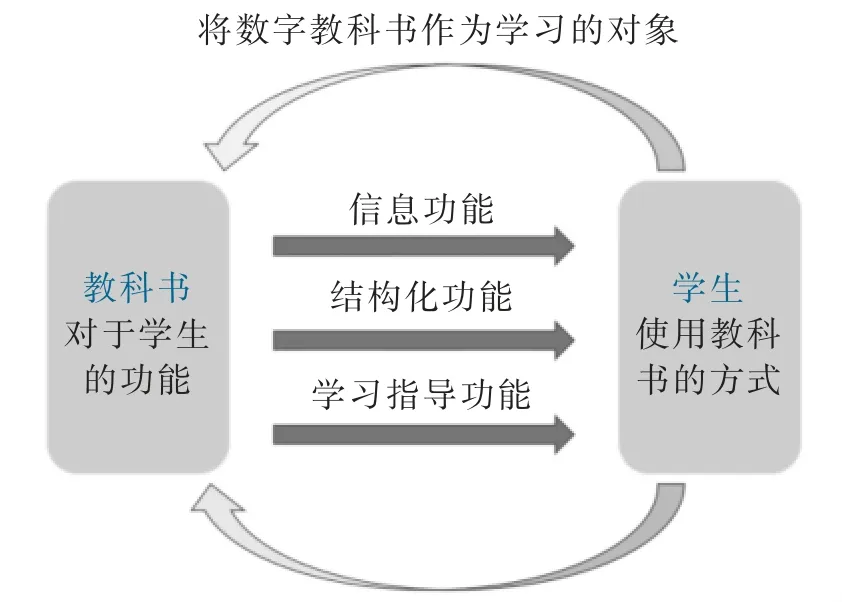

数字教科书与学生是一个双向作用的动态结构,上文论述了学生对于教科书的单向运用,而教科书对于学生的功能指向也是实现深度学习的重要影响要素(Weng,et al.,2018)。进而,在传统教材向以“学材” 为表征的数字教科书转型过程中,有三大功能在共性融通中发挥着建设性作用:信息功能、结构化功能、学习指导功能。

首先,“信息功能” 旨在为学生遴选内链“强有力” 知识的关键信息,即在纷繁复杂的碎片化信息浪潮中传递真正有价值的知识,避免学生被芜杂的 “数字流沙”(Digital Quicksand)所湮没而丧失对于自主性的认可。其次,“结构化功能” 是对于在数字教科书中建构符合学生自身系统化知识框架的指涉。基础教育阶段的学生对于知识形成进路还缺乏完全自主的体系化转译能力,需要借助数字教科书的支架性功用洞悉知识的上位性结构框架,而 “学材” 的意涵体现在知识框架的构建是以学生认知发展规律为基准,从而探索基于学生主体范畴的知识框架,而非教材开发者所局限的知识架构。最后,“学习指导功能”旨在为学生实现深度学习提供方向层面的引领与方法层面的借鉴。数字教科书的核心旨归是帮助学生跳脱浅层的固化学习而实现深度学习,但深度学习的实践形式更多是学生主体依托数字教科书的任务支架进行自主探究,从而生成之于教科书知识的个性化建构(Salpeter,2019)。而教科书的设计则需要注重 “学材” 的开放性与引导性,既要预留学生个性化发展的纵深空间不 “越位”,也要在学生认知建构的关键节点注重引导和启发,促成认知层次的质变不 “缺位”(见图1)。

图1 数字教科书与学生的双向作用模型

四、指向深度学习数字教科书设计的实践策略

时至今日,关于数字教科书的探讨已经从原先“是什么” 与 “为什么” 的原理性论辩演化为对其风险性的防范、评价体系的构建以及限度与效度的精进(陈文新,2022)。而指向深度学习的数字教科书建设也不能只停留在内涵意蕴与应然路径的思辨考量上,而是要建构指向新时代教科书变革与发展的实践策略。

(一)内容向度:指向深度学习的学习单元建构

在数字教科书场域中,“内容设计 “的核心是:在数字文本建构之前,寻找贯穿性主轴,并且依据教学目的与要求,预设程序蓝图、细目表、人机交互方案与细节等,并在 “产品经理”(Product Manager)与工程师就文本与程序结合过程中,注重主体创新性与自主性的凸显。既要把选定的静态素材结构化为可交互性动态文本,又要基于认知系统的引导,把动态文本朝向学生高阶认知而组织编排,引领学生往教科书所内聚的知识范畴发展。数字教科书在组织时要根据教学重点构建体现特定目标的数字结构网络,将文本素材遴选与学生深度学习动态统一。

1.设计原则的厘清

在数字教科书设计过程中,首先,要根据深度学习的方向引领,明确学生学习的锚点所在,使得学习单元是由学生的真实经验与获得构成。其次,要基于课程标准的各项要求,以标准为规约,确保学习单元中的技术运用能够与课程标准中所指涉的导向与内容相耦合,避免出现对于纯粹视觉感官或者交互体验的技术追求。内雷亚(Nerea,et al.,2022)也指出,数字教科书的选择、设计与开发都应基于课程标准,其功能范畴也应涵盖课程标准的具体要求。最后,数字教科书内容设计要以纸质教科书为蓝本,即要在基于纸质教科书内容的基础上进行数字化调试与转化,而非 “另起炉灶”。作为国家事权的教科书建设,要确保其内容的权威性以及普适性,因而数字教科书与传统纸质范型在内容上保持连贯一致是教科书设计中所要恪守的核心基准。结合我国目前信息化以及教育发展的整体水平可以预计,在当前和今后很长一段时间内,数字教科书的内容设计与开发都要依循纸质教科书内容的蓝本范型(石鸥,等,2022)。

2.驱动性主线的确定

在数字教科书实际设计中,要先明确单元的核心主旨,即驱动性主线,才能找寻适合的教学内容以及交互元素,从而支撑起学习单元的整体建构(Salpeter,2019)。如人教部编版高中语文教材中 “学习之道” 单元的构建,纸质教科书的单元提示中已经指出串联本单元内容的“主线”:“基于本单元的学习,以学习之道为导向,通过梳理、探索与反思,在自我认知中建构正确的学习观,从而改进学习方法,提高学习探究的能力。” 进而,本单元的六篇文章都是围绕学习之道这一人文主题进行组织与串联,并由此聚合相关的学习议题、挑战与情境。由是观之,纸质教科书单元设计中已经很好地关切了 “主线串联”的意蕴,而深度学习的达成还需要数字教科书之于“驱动性” 的兼顾。具体而言,回应上述所提的三大特质,其一,联结性体现在设计中遵循的横向广域联合与纵深逻辑推进,即单元内各篇文章在横向上是否做到了恰当的数字资源链接与发散,以及在编排顺序上是否体现了深度递增、由表及里的逻辑组织脉络;其二,挑战性体现在设计中劣构问题的预设与串联,即每篇课文前是否预设挑战性的问题,并在课文承接处实现问题的回溯与推进;其三,情境性体现在设计中贯穿性场景的构设与演进,即根据不同课文间的共性,概括出共通性的情境主题,又根据单一课文的特性,分列出情境的不同阶段与脉络。此外,数字教科书的内容设计与纸质教科书最大的区别在于,学生在数字教科书的应用中是借助驱动性主线的探究进路自主实现内容互动,而教师则是起到指导与规正的作用(Lau,2008)。

3.学习单元的搭建

数字教科书的学习单元建构是基于已有纸质教科书的内容蓝本进行的调试与创设。进而在学习单元的内容重组过程中要注重突出纸质教科书内容设计中所无法指涉的要素,如双向的互动性、实时的反馈性等。此外,如前所述,学习单元的特性是 “以小见大”,即通过一个单元的学习能够洞悉整个学科的基本属性,这也是传统纸质教科书的功用之限。例如,在 “学习之道” 单元的数字化学习单元转换中,《拿来主义》《师说》《劝学》《反对党八股》 四篇文章的内容特性是针对不同时期的教育现象、问题以及社会风气进行批判与反思,具有很强的时代针对性以及概括性(李卫东,2019);但在数字教科书的内容设计中,要让学生融入时代情境,体悟矛盾转化,在不同的学习情境中概括语文学科共通的学科特质,即不囿于一时一事时,而是立足社会历史的高度,剖析问题的本源,溯清问题的本质,在极具理论概括性的视野下,实现语文本质的人文建构,致力深度学习的内涵所趋。

具体而言,依托 “双向作用模型”,首先,“信息功能” 要求数字教科书要筛选并呈现与这四篇文章高度相关的数字资源,包括背景视频、阅读材料、文章解析、朗读音频等,从而避免学生在繁芜的信息中迷离;其次,“结构化功能” 要求数字教科书在呈现不同文章时能够符合逻辑进路,即引领学生通读文章、赏析段落、理解内涵,从而基于一篇文章,辐射整个学习单元的结构框架,突出学习单元探究中的目标引领性;最后,“学习指导功能” 要求数字教科书厘清学生探究中的主体性,“学习之道” 单元依据学生的立场来编排与设计内容,应注重内容的开放性与探索性,给予学生在探究中的自主生成空间,例如,预设项目式的探究题目,让学生基于单元内的数字资源去整合与建构。

(二)组织向度:助益高阶认知的支架系统预设

以学习单元构设为锚点的数字教科书内容设计,着重从以知识建构为表征的内容精研(Lucubrate)延伸至以素养培育为核心的活动创设。并且在数字教科书的特质融合中,注重文本内容的创造性重构、内容主体的跨学科重设,从而促成学生在数字教科书加持下的深度学习实现。其中,内容编排需要依托组织设计来得以呈现,在深度学习渐形的过程中,学生会自主经历知识建构的过程,而数字教科书的应用则将这一特质得以放大,进而,当数字教科书抬高了学生认知发展的上限范畴时,也要在其预设过程中配套相应的 “支架系统”(Wingspan),以承接学生认知进阶中的桥梁作用。由是,数字教科书语境下的支架系统,也相当于纸质教科书应用中常见的助读系统,泛指帮助学生学习教材、达成目标的一切中介支撑系统,在教学实践中大多以“问题”“作业”“练习” 等为表征(Valverde,et al.,2012)。

支架系统是数字教科书组织向度中重要的构成部分,也是传统纸质教科书设计中所欠缺的,阐释之,过往教科书组织设计中更多聚焦于内容的遴选而忽视组织层面的科学设计,更不用说关注类似于“支架系统” 的认知进阶设计。石鸥等(2022)指出这也是我国与西方在数字教科书内容组织层面的主要差异,即我国重内容、西方重组织。在数字教科书的设计中,相较于传统教科书,支架系统具有内容本身所无法僭越的作用,在充分实现学生高阶认知达成层面具有重要价值。马特(Matthee,2019)在基于学生 “眼动检测” 的课堂探究中也发现,在数字教科书应用中预设 “支架系统”,有助于学生达成深度学习状态。

此外,在国家教科书定位中,数字教科书的内容设计要依托纸质教科书为蓝本,因而内容设计过程中自主性与创新性相对难以凸显,但介于数字化支架型系统的构设,同样的教材内容,系统支架则不同;不同的学生,其各自数字教科书中支架系统的发展导向也不尽相同。支架系统的预设能构建起兼顾不同学生发展独特性的学习平台,有助于弥合统编教科书功能之限度。需要注意的是,在支架系统的构设中也要指涉教师的作用,恩蓬(Embong,2012)认为数字教科书中支架系统的设计只是重新组织教师的教学方式,而非取代教师的指导作用。相较于传统教科书设计权限的单一垄断,在数字教科书设计中,教师也可以根据真实的课堂难题与反馈,实时调整其中支架系统的预设。此外,数字教科书也应能够自动记录与识别学生在学习当中的难点、疑点,通过后台学习时间匹配与深度表情识别等(Nerea,et al.,2022),实时反馈教师和学生所经历的疑难,让教师更为适切地发挥促进者角色。

(三)评价向度:反刍深度学习的实践落实

数字教科书评价作为强化国家事权的重要表征形式,承载着育人体系转变的核心要义,也是促成学生深度学习的核心环节。在数字教科书评价设计中,基于数据监测点的设置,可以跟踪学生在数字教科书使用过程中的实时性、阶段性表现,从而判断指向深度学习的育人策略是否被落实以及落实到何种程度。同时,数字教科书的评价是以 “为学而教” 等学习中心思想为导向而设计的,在此过程中会为了“学材” 更为立体地呈现而刻画出最有利于学生学习目标探寻的教学方式。在这一维度上,数字教科书评价不仅是设计环节的重要旨归,也是教学活动的支撑部分,将其嵌入学生深度学习的探索历程,不仅是对于数字教科书作为国家事权战略地位的回顾,更是之于其引领学生建构适应未来数字时代发展的关键品格与必要能力的言及。

在数字教科书的评价设计中,既要关切其深度学习指向,使得在教学实践的持续性反思与改进过程中不断耦合深度学习的内涵;同时也要切近数字教科书自身特质,而非囿于传统教科书共通性的窠臼。进而,有学者梳理了数字教科书评价的两种实践取向:“技术与教学分离” 和“技术与内容融合”(雷浩,等,2022)。前者意在将文本内容与信息技术作为两个单独的场域分而论之,把技术与内容间的实然联系孤立地分裂开。虽说两者的分离可为评价指标的构建与监测提供操作上的便利,但技术与教科书的整合不应是机械堆砌,信息技术的嵌入会从本质上变革传统教科书应用的行为与样态。由是,在这一实践取向中,数字教科书发展质量的评价与其教学期待相背离,也无法表征数字教科书在深度学习建构中的独特意蕴。进而,当前数字教科书评价越发趋向于 “技术与内容的融合”,即在进行数字教科书评价时,要综合衡量两者交融中的适切性、科学性以及逻辑深度(Weng,et al.,2018)。在对传统教科书进行评价时,由于其功能、形态固化,从而评价焦点主要集中于文本内容的遴选以及组织形式。与之相反,由于信息技术的融入,数字教科书的评价要基于动态性与发展性,其可以作为学习中介或学习资源促发学生深度学习的实现,因此,对数字教科书的评价不能囿于传统内容组织层面的价值抗辩,而要深入关注其作为内容承载平台(学习终端)的综合表现。所谓学习终端就是内容呈现与技术运行所必需的软件基台和硬件设备(Sorden,2005)。概言之,学生深度学习的促成是一个多元共涉的过程,在数字教科书评价中,需要关注综合性的融通效果,即,考量技术与内容在学习终端上的统整表现与外化价值。数字教科书并非数字技术与内容蓝本的 “拼盘”,信息技术的融入也并非为了 “炫技”,而是为了更好地依托评价而实现数字教科书的育人指向——深度学习。