闽宁村西夏墓主族源:党项人群构成初探

2023-10-19蒙海亮熊建雪谭婧泽

□蒙海亮 熊建雪 谭婧泽

一、引 子

党项,被认为是氐羌分支,隋唐以后活动于甘青宁地区。1038 年,党项族首领李元昊建立西夏[1]。由于战乱等原因,有关西夏的史料散轶殆尽。虽然正史保留了有关党项—西夏的一些记载,但多为政局、军事、交聘类资料。黑水城等地出土文书的公布,一定程度上改变了这一局面[2],但主要是法律、契约、宗教等方面的资料。有关党项—西夏人群的族源资料十分稀少。运用生物考古学的研究方法,通过对古代遗骸的骨化学(碳氮同位素)、DNA 等的研究,为关于党项—西夏族源问题的研究增加了新的维度。

文献记载,氐羌与中原汉族人群频繁互动,尤其是魏晋南北朝以后,氐羌大规模内迁,在墓葬形制上很难区分党项与氐羌及中原汉族人的差异。党项—西夏的丧葬方式有水葬、天葬、土葬、火葬、塔葬等[3],保存下来的党项—西夏骨骸资料极为有限,对党项—西夏人群的生物考古学研究近乎空白。闽宁村西夏墓遗骨的发现,为我们以新视角探索党项—西夏人群提供了契机。

二、野利氏的分布与族源

(一)党项源流及党项野利氏的分布

《隋书•党项传》载“党项羌者,三苗之后也……东接临洮、西平,西拒叶护,南北数千里,处山谷间。每姓别为部落”[4]2075。《旧唐书》云:“党项羌,在古析支之地,汉西羌之别种也。魏、晋之后,西羌微弱……其界东至松州,西接叶护。”[5]5290所谓“三苗之后”,乃因《后汉书•西羌传》“出自三苗,姜姓之别也”[6]2869。所谓“西拒叶护”,学者多认为其活动范围的西界临近西突厥领地阿尔金山[7]85。不过,周伟洲认为,若泛指隋唐初期吐谷浑统治的部分党项羌以西之地而言,此说似可成立……若仅指党项羌而言,则不够确切。因当时党项各部在吐谷浑之南,西边仅达黄河河曲一带。[1]2-4

《魏略•西戎传》载“敦煌西域之南山中,从婼羌西至葱岭数千里,有月氏余种葱茈羌、白马、黄牛羌,各有酋豪”[8]859。1953 年,在新疆沙雅玉奇喀特古城出土的铜质卧羊钮“汉归义羌长印”以及拜城东汉刘平国将军碑所载的羌人名氏,说明羌分布十分广泛[9]35-38。隋唐史书没有专门给羌人立传,党项在当时就是“羌”的代表。由此观之,《隋书》云党项“西拒叶护”应该是有道理的。

唐初,随着吐蕃势力的壮大,散居在青海、甘肃境内的党项部落,不得不陆续内迁到陇右北部及庆、灵、银、夏等地。安史之乱后,吐蕃攻占陇右,部分党项部落再一次东迁到庆、夏、盐、灵等州,原先在上述地区的党项则迁到银、绥、延州乃至河东地区[1]54-59。

野利部落为党项八大部之一,其事迹散见于唐五代时期的军政史料中。《旧唐书•地理志》云:“芳池州都督府,寄在庆州怀安县界,管小州十:静、獯、王、濮、林、尹、位、长、宝、宁,并党项野利氏种落”,“安定州都督府寄在庆州界,管小州七:党、桥、乌、西戎州、野利州、米州、还州”[5]1409。可知羁縻府芳池州主要是由野利氏部落组建,安定州下辖的“野利州”当是野利氏部落。《旧唐书》又载:“六州党项自石州奔过河西。党项有六府部落,曰野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野窣等。居庆州者,号为东山部落。居夏州者,号为平夏部落。”[5]5293可知野利氏主要居于庆州和夏州。甘肃庆阳华池出土的《野利延玉碑》也反映了庆州野利部在唐五代的活动[10]。从《太白阴经•关塞四夷》篇的记载,我们也能了解到拓跋氏与野利氏在唐初共同驻牧于灵夏一带,且两部落关系紧密[11]51-52。陕北出土党项墓志也充分体现了野利氏与拓跋氏、破丑氏等党项豪族存在密切婚姻关系[12]。此外,夏国王李德明之母为野利氏,元昊娶野利氏为皇后也深为读者所熟知。

(二)学界对野利氏族源的推测

国内外有不少学者认为野利氏源于契丹。如法国学者戴维理亚认为,一个姓“野利”的契丹人和西夏王合作创制了西夏文字[13]63。俄国学者聂历山根据歌颂西夏文创造者的《颂师典》的内容判断,“西夏文字的创制者姓‘伊利’,这似乎与汉文史料中所记载的‘野利’较吻合;因为野利本属契丹姓氏,西夏文字的创制者也可能是契丹人”[14]51。《颂师典》中有“天上文星出东方,带来文字照西方”。聂鸿音先生认为“东方”很可能是指契丹统治的燕云十六州,故文字创制者野利仁荣来自契丹[15]139。“天上文星出东方”这句话的意思是文字的创造者如文曲星一般,文曲星在东方,不能简单比附为野利仁荣来自东方的契丹。而陈玮则认为野利出自党项,“野利”是“俟利”的不同音译,是官号,甚至认为“党项”也是官号[16]22。其观点可备一说,但没有令人信服的论证。

虽然学者们对野利氏的出身(族源)有疑问,但也有学者从“认同”的角度将唐五代的野利氏划归党项—西夏、吐蕃两大集团。如汤开建先生指出,拓跋、野利(耶律)出自东北,但迁居西北羌地之后经过了“羌化”过程。前者“羌化”程度较浅,而野利氏则彻底地“羌化”或“吐蕃化”[11]298。《资治通鉴》载后唐康福行军至青刚峡,“遇吐蕃野利、大虫二族数千帐”[17]9035;《旧五代史》记载后唐明宗天成三年(928)授予吐蕃野利延孙等六人、回鹘米里都督等四人归德、怀远将军等官职[18]612;《册府元龟》载长兴三年(932)二月,吐蕃遣首领野利闾心等朝贡[19]11423。这些史料似乎说明野利氏属于“吐蕃”。“认同”涉及复杂的政治经济文化因素,扶持当地豪族、委任官职,是吐蕃与中原王朝对青海、河西统治策略之一。仅根据这些政治军事活动,实难以判定野利闾心、野利延孙的自我认同,只能说他们在政治上依附于吐蕃。

《野利阿胡碑》记载,后唐时,庆州野利氏“身出虏塞之名……故镇将李延玉出自戎虏,心怀忠赤”[10]88。庆州野利氏家族自认为“戎虏”,但在政治上却认同中原王朝,至北宋初年仍然保持这种政治态度。国内外学界对西夏番姓大族身份认同的研究,主要集中在考辨这些大族的族源族属的问题上[16]16。“政治认同”只是诸多“身份认同”的一种,它并不能完全包含内涵丰富、有根深蒂固传统的文化认同,更不能用其替代出身来源问题。“族源/出身”与“认同”密切相关,若对“族源”的判断产生偏差,则对“认同”的讨论就如空中楼阁,乃至谬以千里。

三、野利氏族源:基于量化分析的体质人类学研究

传统的族源探索方法主要是文献学、考古学、体质人类学的方法。近年来分子人类学的研究路径日益受到学界重视。理论上,分子人类学在研究个体生长发育、家族通婚演变、人群融合方面的精细度比体质人类学精准而且可靠得多。然而,这种方法对骨骸DNA 含量(人源内源性)及数据分析要求很高。因其尚处于数据积累阶段,可供比较的身份明确的家族(或人群)并不是很多。

体质人类学在这方面的积累相对丰富。体质人类学与分子人类学都遵循遗传学规律,前者侧重外在表现(其对应的部位主要是我们可观察的眼眶、面宽、颅骨等形貌特征),后者侧重对微观分子——DNA的分析。如果综合传统颅骨形态的观察测量、群体遗传学及古DNA等多方面信息,其结果会更加科学。作为表象的形貌特征和DNA究竟有什么关联是一个复杂的遗传学问题。有学者推测颅骨性状相比古DNA 分析受到更多环境干预,能够体现人群受遗传与环境的综合影响[20]689-706。故我们将两者一同应用于本研究,以发挥它们各自的优点,尽可能厘清野利家族的来源。

(一)闽宁村墓地考古背景及前期的体质人类学研究

闽宁村墓地M1、M3、M5、M6和M8是火葬墓。墓地M1 两侧B3 和B4 碑亭出土残碑上有包含“野利公讳”几个字。B2 出土残碑的碑文第一行和第二行说明旁边M14 墓主也亦姓野利。据出土资料,考古学者认为该墓地可能是西夏建立前后野利氏家族墓地。[21]143

M7墓主为45—55岁的男性和40—50岁的女性。体质人类学家韩康信指出,从形态观察、测量比较上看,两者都属于蒙古人种东亚类型且带有与北亚类型相近的某些特征,女性更偏向东亚类型。韩先生在统计分析中是将男女放一起比较的,在方法上不太合适,因为男女体质数值范围差异很大。不过,韩先生也指出“这一分析仅依个别头骨的测量数据进行的……因而不能完全排除结果的偶然性。在分析方法上能否将单个头骨的计测数据与成组头骨的均值相比较在统计学上还值得讨论”[22]311-312。这种将个体与群体进行比较的做法在体质人类学界比较普遍,其实这种比较在分析方法上确实有进一步优化的空间。

(二)体质人类学新统计方法

此前,在很长一段时间内体质人类学研究人群亲缘关系的方法主要是形态学的观察和测量比较。测量的项目有线性尺度、角度、弧度等,包括在此基础上计算的各种描述骨骼特征的指数。由于不清楚哪些变量(或者说哪几个变量)能够对异种系人群的区分起关键作用,而且并非所有颅骨都保存完整,所以根据不同项目进行比较所得到的结论并不总是一致。于是,就有学者改进研究方法,将聚类分析引入到研究中。

1989 年张振标、陈德珍在研究淅川下王岗人骨时选择32 个项目(包括下颌骨),采用莫里森(Mollison)的相对偏差值R(m)方法进行比较[23]417。之后,考虑到在各比较组的样本量不足会导致直线距离测量的平均值可能受个体大小的严重影响,朱泓在比较项目的选择上增添了若干指数和角度项目[24],这一方法后来成为吉林大学体质人类学一系的标准做法。但是,这在运算时把所有项目的权重平等来看待的做法会弱化某些较重要特征的作用,从而影响结论的真实性。在尚未检验那些按惯例所选择的十个变量(直线测量10项、角度1项)权重具体是多少的情况下又加入9项指数,可能又导致某些变量被过度使用(即滥用权重)。基于这样的考虑,部分学者在进行聚类分析时所选择的主要项目仍是直线距离(如角度只选用“总面角”)。

以上的研究,从统计方法上来说仍处于早期的简易统计范畴。值得注意的是,谭婧泽在其博士论文中以欧亚大陆及非洲的668 个人群为参照背景,对新疆7 个墓地465 个个体进行多元统计分析,基于“大数据”的研究以及微进化研究思想的引入,对传统的体质人类学研究方法来说是一种巨大的促进,并得出了诸多新颖而可信的结论[25]。由于颅骨的诸多特征变量有相关性,以之得到的欧氏距离值作为变量进行聚类分析,会造成不真实的聚类结果[26]50。为了避免这种不良情况的发生,有不少研究者采用马氏距离值来进行聚类分析。马氏距离可以排除线性变换的影响,可以排除变量间相关性的干扰;即便变量间存在相关性,也可以正确地反映出真实情况[26]53。其缺点是操作繁琐,各种软件频繁切换。而谭婧泽团队摸索出一套更简便且聚类效果更优的方法:首先,将原始测量数据进行标准化(Correlation,PAST 软件)处理,然后进行主成分分析(PCA)和聚类分析(Display Newick Trees),算法选择Ward’s method(软件为MEGA11)①。主成分分析是一种数据降维处理方法,将原先多个“相关的”原始变量线性地转换为更少的不相关的分量,这些变量保留了大多数原始信息。之后,通过PCA 散点图可较直观地观察样本之间的聚类关系。

我们所选择的参照人群主要是东北、甘青、关中和宁夏的古代人群,数据多来自中国社科院韩康信团队、吉林大学朱泓团队、西北大学陈靓团队等已经发表文章,不一一注释②。用来分析的测量项目为体质人类学研究的常用项目,包括颅长、颅宽、颅高、面宽或额点间宽、上面高、颅指数、颅长高指数、颅宽高指数、上面指数、鼻指数、眶指数等,这些测量项目可以反映颅、面部的大小和形状,鼻、眶形状以及面部的扁平程度和突颌程度。

表1 闽宁村对照人群的背景信息

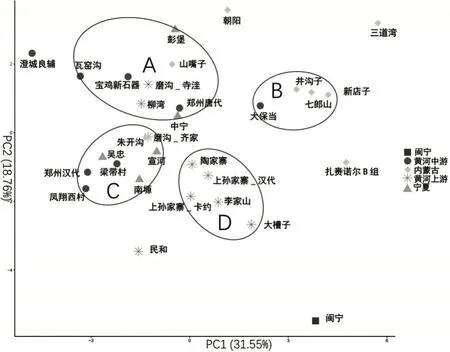

1.男性墓主的主成分分析

因子分析中前六个因子的累计贡献率分别为34.78%、16.23%、14.69%、11.93%、6.66%、4.54%。第一公因子的最大载荷变量颅宽、鼻高、颅指数、颅宽高指数、垂直颅面指数代表了颅部与面部的高度特征。第二公共因子的最大载荷变量包括眶高、颅高、颅长宽指数、眶宽。第三公因子最大载荷是面宽、鼻宽、上面指数、眶指数,代表了面部水平方向的特征。

在PCA 散点图上,C 人群在形态特征上属于蒙古人种北亚类型,包括井沟子、东大井、三道湾、扎赉诺尔及宁夏彭阳人群(新店子也较近)。其中东北的井沟子、东大井、三道湾、扎赉诺尔这些遗址有鲜明的草原文化特征,在遗传学上有密切的亲缘关系,被认为和东胡—鲜卑密切相关[27]。青海、宁夏、关中人群聚集在一起。一般认为,青海上孙家寨、阿哈特拉山、李家山、陶家寨等遗存的创造者是氐羌人群。历史上,尤其是秦汉以后,原先居住在甘青的氐羌系统人群不断内迁,与宁夏、关中人群有密切联系。PCA 图上,青海、宁夏、关中人群聚集在一起,说明散点图较好地反映了历史事实。细致分辨的话,可知A 人群主要是先秦人群,B 人群主要是汉代人群(碾子坡东周和李家山稍特殊);从地理上看,新石器到汉代的青海人群紧密聚集在A 和B 中间,青海和宁夏人群各自分开。闽宁村男性墓主和宁夏固原汉代、中卫常乐汉代、中卫中宁汉代、吴忠明珠园唐代、青海上孙家寨、李家山、陶家寨等人群聚集在一起,而与宁夏本地的新石器菜园人群疏远。

西汉以来,宁夏地区涌入大批移民,人群背景各不相同。如《汉书•武帝纪》载,元狩二年(前121)“秋,匈奴昆邪王杀休屠王,并将其众合四万余人来降,置五属国以处之”[28]176。在唐代安置了大量的党项、吐谷浑等内迁部落,其主体被认为属于羌人系统。从散点图上人群的分布看,闽宁村男性和汉代人群特别是甘青氐羌人群聚集在一起,可能反映了这样一个情况:虽然党项—羌人很早就内迁,但在形态特征上依旧保持自己的特征。

2.男性墓主聚类分析

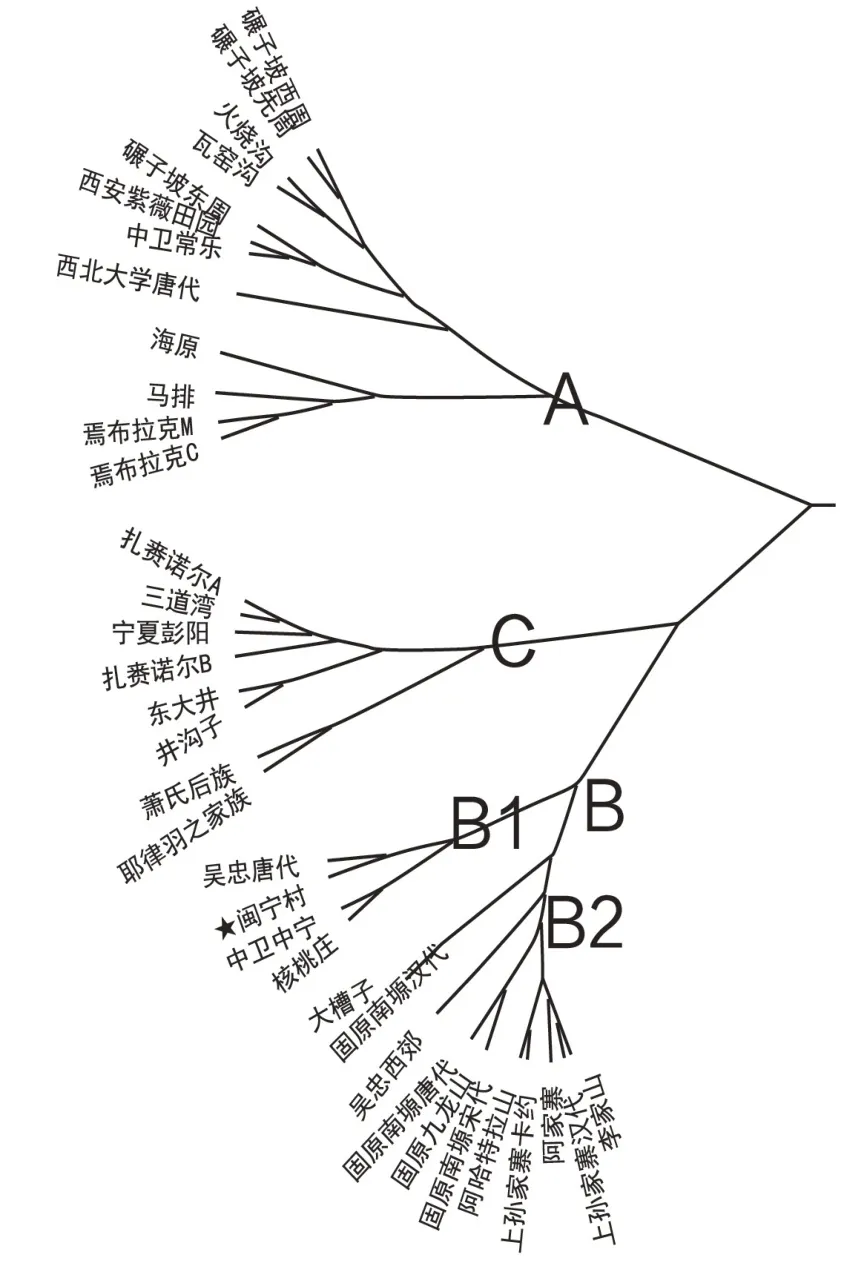

为了尽可能保存变量,我们选举了11 个主成分(保存了99.9%的成分)利用MEGA 软件进行聚类分析(Display Newick Trees)。与PCA 散点图的结果类似,上述人群可分为三大类。

最上部为A 群。包括宁夏海原新石器、青海马排辛店文化及焉布拉克人群。韩康信先生指出,海原和甘青古代人群都属于中长颅型、高颅型结合狭颅型,面型相对高而狭,面部扁平度较明显等特征,无论是在形态还是测量数据上都显示其同质性[22]9。早年,韩康信先生将焉布拉克人群分为两组,后来魏东进行分析后发现两者并无差异[29],我们的聚类也证实了这点,证明本研究中聚类分组的可靠性。长武碾子坡与铜川周人、哈密火烧沟、中卫常乐汉代人群、西北大学新校区唐墓、西安紫薇田园唐墓均聚集在一起。这类人群所在地域辽阔,可能代表了西北地区相对于青藏高原人群一种体质特征。

中间为C 群,其背景为东北东胡—鲜卑—契丹人群。宁夏彭阳墓地属于北方系青铜文化,墓主体质特征偏向草原人群,与宁夏本地的海原新石器时代存在明显的形态学偏离。耶律羽之与萧氏后族年代为辽代,其体质特征保持着蒙古人种北亚类型(北方草原人群)的特征,与其他人群的混合程度较前代的鲜卑为深,故相对疏远。

最下为B 群,主要是青海、宁夏人群,又能分为B1、B2两小群。上孙家寨和陶家寨汉代居民是卡约文化居民的继续和发展,体质与文化特征较为一致。在我们的分析中,上孙家寨、李家山、陶家寨等卡约至汉晋人群聚集在一起。可以认为,虽然汉晋时期中原人有向河湟地区移动,但对当地人群结构的冲击并不明显[30]83-84。固原南塬北朝—唐宋墓地与九龙山汉唐墓地紧邻,聚类关系上也最紧密,可认为没有遗传距离。闽宁村个体与吴忠唐代人群关系最密切,并和中卫中宁汉代、青海核桃庄人群聚成小群。根据考古学界的研究,我们可以认为这个群体源头是甘青氐羌。

图2 闽宁村男性墓主聚类分析图

从文化特征上看辛店文化与卡约文化有较紧密的关系,二次扰乱葬式更是受到卡约文化的很大影响,民族学研究也倾向于这两种文化均属羌人文化[31]274。

一般来说,地理区域某类型人群的形成是人群相对隔离的结果。宁夏地处游牧与农耕交错地带,聚类结果显示,固原、中宁、闽宁村墓主更接近青海,而与新石器时代的菜园人群、关中周人及唐人疏远,很可能反映了历史上甘青人群不断迁入或被安置在宁夏的史实。

内迁党项人主要分布在今甘肃东部、宁夏和陕西北部一带,这些地区适宜畜牧或宜牧宜农。如,西夏前期的统治中心夏州“唯产羊马,贸易百货,悉仰中国”,灵武一带“水深土厚,草木茂畅,真放牧耕战之地”,甘州“水草丰美,畜牧孳息”,凉州“善水草,所谓凉州畜牧甲天下”,“瓜、沙诸州素鲜少耕稼,专以畜牧为生”,盐州“以牧养牛马为业”[32]。也许,他们是沿着水草丰美的黄河沿岸内迁,避开陇山山地地带。

对闽宁村个体来说,相对于东北草原人群及关中农业人群,无论是基于形态特征还是在聚类上,他具有更为明显的甘青人群特征。不过,就宁夏本地人群而言,闽宁村墓主更接近中卫中宁汉代人群、吴忠唐代人群,而稍远离处于山地的固原南塬唐宋人群。也许是因为原州为山地,不适合放牧,故内迁的羌—党项人不多。也许读者有疑问,聚类显示闽宁村墓主更接近中卫中宁汉代、吴忠唐代人群,那么闽宁村墓主是否更有可能是这两者后裔而非后来从青海迁来宁夏?考虑到唐宋史书中,野利氏为党项八大部之一,或依附于唐朝(五代),或依附于吐蕃,我更倾向于认为野利部落是从青海迁来,而非宁夏中卫汉代人群的后裔。

3.女性墓主的主成分及聚类分析

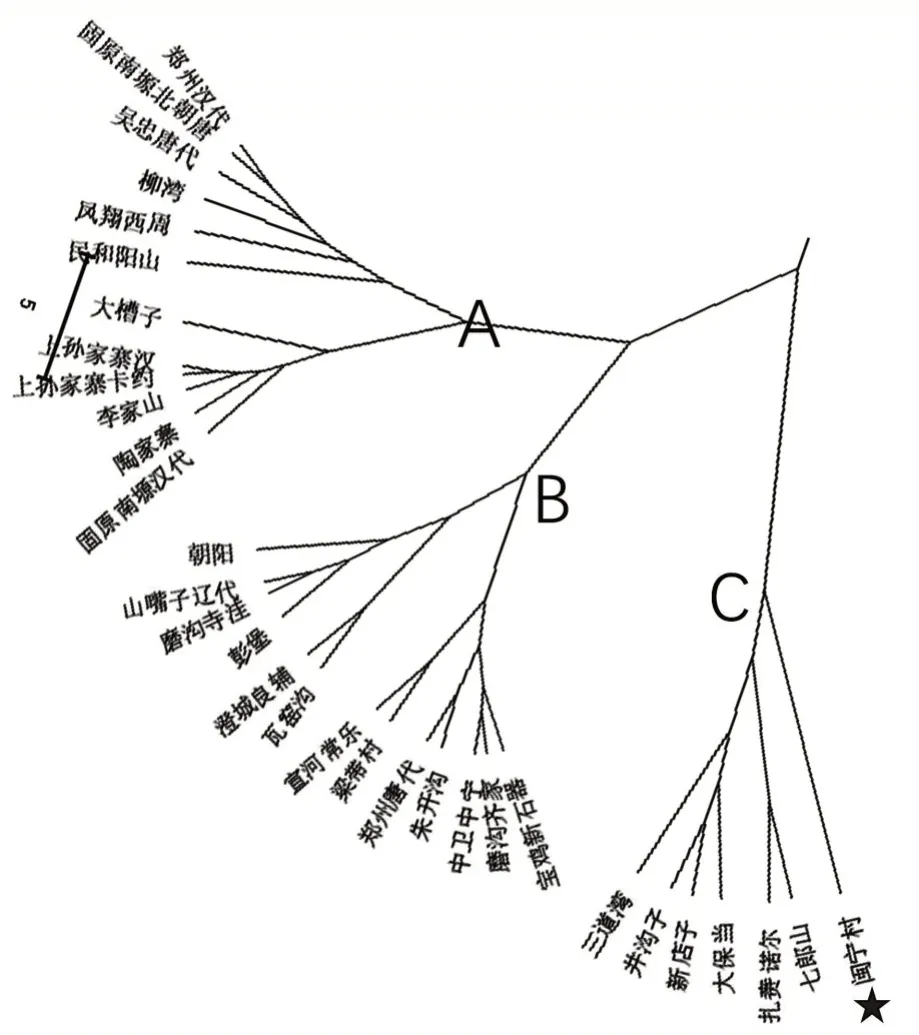

由于体质人类学界对女性墓主的研究较少,故参考人群与男性墓主略有不同,但研究方法、原理同上。一般认为,相对于男性,因通婚等原因,女性在类型学上的地理分布不如男性那么明显(这点在基于母系遗传的mtDNA 单倍型上也有体现),但在三维散点分布上,依旧能看出聚类特征。

图3所示,A 人群主要由黄河中游人群构成,B人群较具有草原游牧人群特征,C人群主要是黄河中游的宁夏、鄂尔多斯、关中凤翔西周人群和郑州汉代人群,D 人群主要是青海、甘肃黄河上游人群。具有草原游牧人群特征的B人群依旧聚在一起。闽宁女墓主远离东北、甘青、宁夏、关中人群,但在第一、三主成分上(前者代表颅部与面部的高度特征,后者代表面部水平方向的特征)稍偏向西北人群,显示其特殊性。韩康信先生指出女性的脑颅和面颅特点的配合似乎更适合于东亚类的头骨[22]300,是颇有道理的。

图3 闽宁村女性PCA散点图

图4的聚类分析显示,甘肃磨沟齐家、宝鸡新石器、鄂尔多斯朱开沟、郑州唐代人群、关中梁带村、中卫中宁、宣河常乐人群聚成小簇,紧接着,磨沟寺洼、辽代山嘴子、宁夏彭堡及朝阳鲜卑人群聚在一起,两个小群共同组成一个大类。甘青地区新石器时代和铜石并用的齐家文化时期的人种类型应该是较为一致的,但到了青铜时代,有别于体质特征的居民进入到甘青地区,使这种一致性的体质特征慢慢开始分化。

图4 闽宁村女性聚类分析图

如卡约文化组别有着更为一致的颅面形态,而以磨沟组和四坝文化组别为代表的一类古代居民与卡约文化居民略有区别,主要表现在鼻眶形态上,卡约文化组别有着更高的眶型和偏狭的鼻型[33]。似乎这种变化在女性身上更能体现。在聚类中,磨沟寺洼与齐家人群较疏远。在考古文化上同属于草原文化的宁夏彭堡、朝阳鲜卑、辽代山嘴子女性和扎赉诺尔、三道湾、新店子、井沟子人群疏远。

另一组主要由青海上孙家寨、李家山、陶家寨等被认为是氐羌系统的人群,宁夏固原南塬、吴忠唐代、陕西凤翔西周及郑州汉代等人群聚为一类。这个群体在地理上偏向青海—宁夏,可能是人群流动相对狭窄,较具有地理区域性,从历史时段看,似乎保留着更多氐羌人群的特征。

闽宁村女性与主要成分是东胡—鲜卑的东北草原人群及陕北大保当南匈奴聚在一起,但又稍稍疏远。从多元统计分析上看,其可能来自草原人群。如果往古代追溯的话,我们认为更偏向蒙古人种北亚类型(草原人群)。西夏建立初期,和辽关系比较紧密,辽先以宗室女义成公主嫁李继迁(989)[34]1445,后又以兴平公主嫁元昊(1031)。野利氏为当朝重臣,或许闽宁村女性就是在这一背景下来到西夏的。

常欣等人对男性墓主的DNA 测试显示[35],男性个体的线粒体遗传类型属于单倍群F1g,在西藏地区分布最为集中,并向四周地纬地区延伸,在傈僳族(6.90%)与哈扎拉人(5.26%)中多有分布。由此看来,M7男性野利氏的母系血统很可能源自青藏地区。其Y 染色体属于单倍群R1b1a1b,被认为起源于西欧亚,主要存在于欧亚草原青铜时代早期文化有关的人群中,如颜那亚、阿凡纳谢沃。有学者认为,大约公元前第两千纪,颜那亚、阿凡纳谢沃遗传成分向南到新疆准噶尔盆地,而后到达天山南麓影响到新疆东部区域与亚洲北部遗传成分融合[36]。那么,这一遗传类型如何来到青藏高原“羌”人之中并成为“党项大姓”的?

历史上,宁夏生活了大批中亚粟特人,其中部分人在遗传类型上可能属于中亚特有的遗传类型。考虑到闽宁村男性的体质特征(不具中亚“胡人”的体貌特征),我们认为其祖先可能很早就来到甘青,成为甘青的“羌人”,之后才迁到宁夏。据研究,距今一万年,羊最早被驯化于西亚伊朗、土耳其、叙利亚,中国境内早期的羊骨主要出土于甘青地区马家窑文化早期(距今5600—4800 年)和陕西省仰韶晚期(距今5500—5000 年)的遗址。根据其形态特征、成熟的饲养方式等证据,学者袁靖认为在距今约5600—5000 年前,中国最早的家养绵羊突然出现在甘肃和青海一带,然后逐步由黄河上游地区向东传播[37]。“羌”在甲骨文被提到,意思是“西方牧羊人”,也许携带R1b遗传成分的野利家族先祖是随着驯羊技术的传播进入中国的。还有一种可能,即常欣等人所认为的父系遗传类型为R1b1a1b的到来可能与历史上分布于河西走廊的塞人、月氏有关[35]。毕竟,同样的父系成分也发现于斯基泰人中。从文献与考古资料看,今新疆天山南北、甘肃河西走廊,甚至接近中原地区都留下过塞人的足迹。《后汉书•西羌传》载“湟中月氏胡,其先大月氏之别也,旧在张掖、酒泉地。月氏王为匈奴冒顿所杀,余种分散,西逾葱岭。其羸弱者南入山阻,依诸羌居止,遂与共婚姻”[6]2899。虽然我们尚未找到确切的月氏遗存,假如月氏和塞人有遗传上的联系,那么“湟中月氏胡”“南山羌胡”将是我们揭示这一问题的关键,而野利家族则是这条证据链上的关键一环。

闽宁村女的线粒体单倍型为F1b1c,在当代人中主要分布在北方蒙古人、中国西南藏缅语人群及雅鲁藏布江下游孟加拉地区。然而从已发表的古DNA数据的分布来看,归属于F1b1c的人群主要分布于东北亚地区。我们基于多个主成分得到的聚类图也显示女性更偏向北亚草原人群。故综合考虑,我认为女性墓主可能来自北方草原人群。

四、结论及展望

传统的体质人类学研究,大多是原始数值的直接比较,未经过数据标准化。本文采用复旦大学谭婧泽团队优化后的数据处理方法,即先将原始数据进行标准化处理(Correlation)进行主成分分析(PCA),再利用11 个主成分进行聚类分析(Display Newick Trees)。这一方法有效弥补了单个个体易受数值大小影响的弊端,且不损失主成分。经过处理,我们将个体数据与群体数据进行比较,并得到很好的聚类效果,且结果与DNA 的分析结果一致。未来我们希望能充分推广这一分析方法,促进体质人类学研究方法的优化、进步,也可解决其他遗址骨骼数据量少的问题。

通过以上梳理,与辽、宋以前人群相比,闽宁村男性墓主无论在颅骨形态特征还是多元统计分析中都偏向甘青地区古代人群,最接近的是吴忠唐代、中卫中宁汉代、青海核桃庄人群,而与宁夏本地的菜园人群、固原南郊人群较疏远。固原是经济军事重镇,其地多山,且有大批中亚居民,甘青与中卫人群与其偏离似乎暗示了内迁甘青人群在当地较少分布。历史上,宁夏是民族汇聚之地,在唐代安置了大量的党项、吐谷浑等内迁部落(六胡州时间短暂,旋即废止),其主体被认为属于羌人系统,闽宁村男性和他们聚集在一起可能也说明了尽管党项—羌人很早内迁,但在形态特征上依旧保持自己的特征。而闽宁村女性墓主则兼有甘青人群与草原人群的特征,暗示其背景复杂,也许其出身于契丹。

民族是人群共同体,民族的形成是多种因素的结果,纵向上,有文化、血缘上的继承(或变化)关系;横向上,则是同时期部落间、民族间(政治体间)互动的关系。从现有成果看,任何“民族”的壮大都如同滚雪球一般,尽管其内部构成异常复杂,但总有些核心集团。即便认为史书的古代民族是“政治体”,但也有其核心,即史书所载的“豪族/大姓”。《旧唐书•党项传》载:“其种每姓别自为部落,一姓之中复分为小部落……不相统一。有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓跋氏,而拓跋最为强族。”[5]5290虽然某个家族某个大姓的历史也是曲折复杂的,一家一姓不能完全代表一个群体,某家族的历史不能代表整个“民族”的历史,然而,通过微观个案研究可管中窥豹,可作为其民族族源研究的重要参考。

比如,在党项史、西夏史研究中,拓跋氏的族属及其变化是一个深受中外学者关注的问题,“羌族说”“鲜卑说”的争议至今仍在相持。“羌族说”早期以克恰诺夫为代表,他梳理了羌族以及后来宕昌、党项的民族起源[38]。周伟洲先生从文献、出土实物资料、语言、生活习俗(发式、服饰、婚姻、葬俗、复仇方式、信仰等)论证党项与古代羌系民族更为接近[1]12。“鲜卑族说”以汤开建先生为代表,他从汉文及西夏文中的党项非“羌”材料、风俗习惯、族姓几个方面论证了党项源出鲜卑[39]。也有学者认为拓跋氏贵族自述其谱系的自我认同的“族属”比旁观者的“描述”更具有价值。五代时期的李仁宝墓志铭记载:“公讳仁宝,字国珍,乃大魏道武皇帝之遐胤也。”“臣罗世昌谱叙世次,称元魏衰微,居松州者因以旧姓为拓跋氏。”[40]81元昊给宋仁宗上表时也说:“臣祖宗本出帝胄,当东晋之末运,创后魏之初基。”③但部分学者认为这是西夏贵族为装点门面、元昊为了称帝有据而高攀元魏④。“拓跋氏”因资料较多而相对便于研究,但其他豪族大姓则被湮没于历史长河之中。从学理上说,周先生的论述严谨而合理,我们当然也希望能找到更精准的证据来夯实。对党项—西夏墓主身世、葬俗的研究对了解党项社会、西夏社会,了解古代少数民族发展融合历程有重要意义。

党项本生活于青藏高原,被认为是羌人之后。考古发现证实,甘青地区人群交融的复杂程度远超乎史书记载。起初,商代至秦汉的所谓“羌人”,被认为是中原华夏族群对西方异族的统称,他们的范围随华夏领域扩大而西移,外来人群可变成“羌”,“羌”也可以变成“华夏”“鲜卑”“吐谷浑”等等。这种反复变化受诸多因素的影响,归纳起来就是主观因素与客观环境的综合,核心是人。从文献考察,是不可能弄清楚西汉“羌”与隋唐“党项”在构成上发生多大的变动、西夏拓跋氏与北魏元氏有无血缘联系,而分子人类学的研究则能揭示这一点(当然需要相关骨骸材料),而且以之为参照还能比较其与同一时期周边人群及后世不同人群的关系。简单地说,就是通过古DNA技术去研究目标个体的遗传构成(不同祖先的遗传贡献比例)、家系内亲缘关系(证实或证伪目标个体间的亲缘关系,对于未知个体可以通过比较与已知个体间的亲缘关系,确定其身份)、群体的遗传频谱(包括有多少种遗传类型,比例多少,什么时候混入的),进而,通过DNA 这一客观的线索,尝试建立一套能够追踪古代家族、民族变迁的可量化的指标。相当于在我们认识自身的历史上增加了一个可靠的维度:血缘。因此,跨学科的材料比对,特别是基于出土骨骼材料的综合研究,是我们了解自身历史的另一个重要的新途径。

木雅人因所处环境较为封闭且保持有独特的语言、习俗而引起研究者的关注。尽管其身世尚未确定,但大多承认木雅与西夏党项有深厚渊源。因此,从群体遗传学的角度来研究木雅人的形成史很有必要。若其与古代党项人有直接的遗传关系,对我们考察其身世、复原西夏民族文化传统有重大的启示。即便两者关系疏远,也可从谱系建构角度考察木雅人独特的习俗、语言。洛桑塔杰对夏尔巴人遗传数据的整理发现,R1b 在青藏高原人群低频存在,而其分支Z2125 和Z282 的遗传网络显示,其与中亚或者中国西北的相关人群较为接近,使用ASD 方法计算了其最近共祖时间,显示这个支系的年代距今2443—2155 年,相当于战国初期至西汉,也就说是这一遗传类型很可能是在这个时段从中亚—河西走廊进入青藏高原的[41]。因此对木雅人的研究对于我们了解党项历史上的族群关系、复原党项或西夏民族文化传统有重大的启示。

中国古代民族融合、文明交流除了东西方之间、草原区与农耕区之间,还有从蒙古高原到青藏高原以及青藏高原与农耕区的互动,是立体的、多层式的,这点在大多数民族史著作中往往被忽略。党项人内迁宁夏—陕北,完美的具备上述条件,对我们研究不同文化背景、不同地理环境下人群的交融交往提供了真实而可靠的案例。理论上,典型游牧民与典型的农耕人群在生产、生活、饮食上有巨大差异。

党项人主要从事畜牧,《旧唐书•党项羌传》载其“畜犛牛、马、驴、羊,以供其食。不知稼穑,土无五谷”[5]5291,这与其居地“气候多风寒,五月草始生,八月霜雪降”的地理环境有关。这一特点是在原先羌人“所居无常,依随水草”“以产牧为业”的畜牧经济基础上进一步发展的结果。据刀怡元等人的研究,M7两位墓主人的δ15N 值稍高于蒙古高原游牧人群,和吐尔基山辽国公主的营养水平很相似,远高于中原人群[42]。说明具有游牧背景的贵族饮食方式长久保持,普通部众可能更易受现实环境的制约而容易改变。如果我们能更细致地从生物力学、饮食文化等角度对游牧民族加以考察,则可更详细揭示他们适应当地、融入当地的过程,也可为研究其他时段、其他区域的人群交融提供参考。

附记:2015 年,本人拜访宁夏考古所罗丰、马晓玲,宁夏社科院历史所余军、保宏彪等老师,并陈述了用分子人类学方法研究宁夏古代人群的交融的设想,获得老师们的热情帮助。遗憾的是,因种种原因,当时的设想未能开展。多年以后,因缘际会之下,我们得以重启这一研究。本文撰写得到文少卿、生膨菲的帮助,谨致谢忱。

注释:

①技术路线与原理,可参看谭婧泽、李黎明、张建波等《新疆西南部青铜时代欧亚东西方人群混合的颅骨测量学证据》,《科学通报》2012 年第57 卷,第28—29 期,第2266—2273 页;孙畅、文少卿等《新疆察吾呼墓地出土人骨的颅骨测量学研究》,《西域研究》2022年第2期,第110页。

②本文只用于参考人群大致的聚类关系,不深入讨论各个遗址的具体关系,故各遗址具体的年代、考古背景、数据来源不一一说明。

③《宋史•夏国传上》,中华书局1977年版,第13995页;《续资治通鉴长编》卷一二三“仁宗宝元二年(1039)正月辛亥”条“臣祖宗本后魏帝,赫连之旧国,拓拔之遗业也”(中华书局2004年版,第2893页)。

④较详细的研究可参唐嘉弘《关于西夏拓跋氏的族属问题》,《四川大学学报》(社会科学版)1955 年第2 期,第166—180页;李范文《试论西夏党项族的来源与变迁》,氏著《西夏研究论集》,宁夏人民出版社1983年版,第1—19页;汤开建《关于西夏拓跋氏族源的几个问题》,《中国史研究》1986年4期,第125—136页。