西夏文《金刚经》注释、仪轨文献综述与考补

2023-10-19李梦溪

□李梦溪

由于《金刚经》在河西地区的流行,敦煌与黑水城文献中皆出土了汉文、藏文、西夏文等多语种的《金刚经》文本及其注释文献。学者对《金刚经》经文的整理已经较为成熟。敦煌方面,平井宥庆的《敦煌仏典と中国仏教——金剛般若経》可视为针对汉文经本的代表性著作。①木村隆徳[1]447-463与王尧[2]57-63皆讨论过藏文经本的情况。黑水城方面,孟列夫较全面地整理了出土汉文经本。②武内绍人《英藏斯坦因藏品黑水城藏文文献》中收录了众多藏文经本残片,其中或有尚未被识别的《金刚经》残片。③西夏文残片则大量收录于俄、中、英所出版的藏经图版中,日藏图版中亦发现一部。④

《金刚经》本文以外,对于其注释与仪轨文献方面,敦煌所出汉文与藏文文献中的相关情况已被平井宥庆⑤、方广锠⑥、达照、王招国(定源)、侯冲、木村隆徳等中外学者所研究。黑水城所出《金刚经》相关文献主要为西夏文文献,学者曾对其中的部分文本做过单篇的翻译释读或初步介绍,如荒川慎太郎[3]、索罗宁[4]、崔红芬[5]等,但以这批文本主题之集中(意味着这类文本曾发挥过重要作用,且有大量资料可供研究)、种类与版本之繁杂,却至今未有专门综述对其进行整体的梳理。《俄藏黑水城文献》丛书中对于这批文献版本情况与题名、题款信息的记载亦有诸多问题。因此,本文拟对西夏文《金刚经》周边的注释与仪轨文献进行全面梳理,在回顾前人研究的基础上,对其中未被研究的几篇文献进行补充考察。

一

敦煌所出《金刚经》注释、仪轨文献中,汉文文献以性质区别可分为两类。

其一,为以修学《金刚经》本身作为目的的注释文本,此类文本一方面表现出遵循无著、世亲释论的倾向,另一方面具有浓厚的汉地法相宗色彩,如道氤的《御注金刚般若波罗蜜经宣演》和昙旷的《金刚般若经旨赞》,二者可谓敦煌地区最为流行的《金刚经》注释文本⑦。

西夏文《金刚经》相关文献在分类上与敦煌文献情形近似,主要可分为《金刚经》注释以及基于《金刚经》所造的仪轨、赞颂两类。这批文献从其来源上又可以大致分为译自汉文、译自藏文,以及受汉、藏传佛教影响的本土文献三种。列举文本如下。

(一)注释类文本

(二)功德、仪轨类文本

二

目前上述黑水城所出《金刚经》注释文献皆已出版,分别收录于《俄藏黑水城文献》第25册[7]283-346、第27册[8]1-14,《英藏黑水城文献》第3册[9]164,以及《山嘴沟西夏石窟》(下)[10]图版第30-33号中,与《梁朝傅大士颂》相关的《持〈金刚经〉仪轨》为拍品[11]。但是经笔者核查,这批文献的图版信息与文献内容存在多处出入,文本属性需要重新依据文本内容与题记进行判定,因此笔者亦未在第一部分给出各文本的具体编号。此处谨将修订后的编号信息与文本实际状况叙述如下。

目前见诸记载的宗密科判本《金刚般若波罗蜜多经》有инв.№7580[7]283、5378[7]293与М21∙166[F6:W36][12]258,以及инв.№5382、8131、4844(2009)[3]10-12,289。后者为荒川慎太郎在其《西夏文金剛経の研究》一书中做校勘时所补充依凭,笔者未见。

инв.№7580为经折装,共30拍,正文最上方三分之一部分为科判,余下每行散文多为12字,偈颂10字,工整抄录的写本。[7]283-292该残本所存为中间部分。荒川慎太郎书中附录图版所用即此号。

инв.№5378为经折装,共2拍,科判与正文排版与инв.№7580同,抄录笔锋不同,инв.№5378与инв.№7580底本或相同,但应为不同人所书。该残本所存为中间部分。[7]293

中国藏M21•166[F6:W36]为极为潦草的写本,1拍。

инв.№5378号有尾题,此前未被学者所注意,尾题记载了该文本的刻印年代、刻印发起人及抄写人,如下:,汉译为:天盛甲申年十六年八月十五日,刻印发起人前宫侍耿三哥,罗瑞那征哇⑨写。天盛甲申十六年即公元1164年。此中可以特别说明的是刻印发起人前宫侍耿三哥。耿三哥亦见于《达摩大师观心论》(《》)之《发愿文》(инв.№6509)的尾题中,彼处此人亦作为“令刻印者()”出现,彼时是乾祐癸巳四年(),也即公元1173年。从两处刻印的年代看这位耿三哥至少在此十年间都比较活跃。⑩

宗密科判本《金刚般若波罗蜜多经》的底本为《梁朝傅大士颂金刚经》,此文本易被与不带傅大士夹颂的《金刚经》文本混淆,因此有另外两篇文献亦可能与该文本有关。武威藏《金刚经》诸残件中,编号为G31•011[6737]的西夏文文献格式与《梁朝傅大士颂金刚经》相近,只是碍于此西夏文残件首尾残缺,无法做最终认定。编号为G31•012[6739]的西夏文残片可能属于《金刚经》某种科判文本,崔红芬将其拟定为科判类《金刚经》注释文献,并拟定名称为《金刚经疏颂》,但未予以明确定性。

笔者倾向于将G31•012[6739]亦视为《梁朝傅大士颂金刚经》。根据达照的研究,《金刚经赞》有多种不同版本的偈颂,其中,中后期版本(如伯3325、上图004)的偈颂是以夹注的形式附于《金刚经》中⑪。这类夹注版《金刚经》与《梁朝傅大士颂金刚经》类型相同,仅在夹注内容上可能稍有差异。崔红芬特别提出G31•012[6739]与敦煌出土中晚期版本的《金刚经赞》结构相近,笔者认为此论述即可以佐证G31•012[6739]与《梁朝傅大士颂金刚经》的关系。崔红芬亦提出敦煌本P.Ch.3325与G31•012[6739]中偈颂相同,而P.Ch.3325即是《梁朝傅大士颂金刚经》,进一步佐证G31•012[6739]即是《梁朝傅大士颂金刚经》的观点。[5]141-144

该文献笔者所见有两种编号,即инв.№5934V与инв.№4895,两种残卷皆为《俄藏黑水城文献》第25册所公布。

经比对,инв.№4895与инв.№5934V开篇内容一致,因此由于4895本题名“”字下半触底残缺,且5934V本“”后所余为“□(□下半)”三字,知4895本应亦为《金刚般若科次经颂义解纂要略记》的下半部。

该文献笔者所见有两种编号,即инв.№886与инв.№929两种残卷皆为《俄藏黑水城文献》第25册所公布。

инв.№886为卷子装,手抄本,共30拍,每行约23字。[7]335-344此本为《解义记》第四章全本,有题名与尾题相呼应,题名写作“金刚般若解义记第四”,尾题简写为“金刚解义记第四”。写本中有诸多修改痕迹,出现多种字体,且楷书、行书、草书交互出现。笔者推测可能是口授笔录时留下的痕迹,且口授笔录的过程分多次完成。

инв.№929为卷子装,行书,共28拍,其中第1~13(前三分之一)拍为《金刚般若解义记》,此部分文本每行25~27字。[7]326-330

诸目录与《俄藏黑水城文献》第25册皆标记инв.№929为《金刚般若解义记第二》,实则有一定误差。929号写卷在第13页有明显拼接痕迹,前部分字体为行书,后部分字迹更潦草,介乎行书草书之间,且前、后半部分每行字数不同,考虑应为不同文本。查929号卷首题记为“金刚解义记第二”,但尾题为“金刚般若记第二写毕”(“”二字可能颠倒)。因此知929号写卷应分开看待,即前三分之一为《金刚般若解义记》,后三分之二为《金刚般若记》,是整理者拼接之误。

笔者所见《金刚般若记》编号为инв.№4192、инв.№929、инв.№4980三种。此中инв.№929为笔者所补充,情况已于上文说明。

инв.№4192为卷子装,抄本,共22拍,字迹以行书为主,部分潦草,每行23~25字。[7]319-3254129现存后半,现存页前三分之一残缺严重,尾题“金刚般若记第一写毕”,由“”字推测该文献可能为后期抄录本,前后字体风格一致,文本修改相对也较少。由题名可知此写本为《金刚般若记》第一卷中间至结尾部分。

инв.№929为卷子装,第13~28拍(此编号写本共28拍)为《金刚般若记》,字体近似行草。[7]330-335此写本为《金刚般若记》第二卷中间至结尾部分,具体情况参考上文对同编号文本的分析。

инв.№4980为卷子装,抄本,共11拍,每行约28-30字。[7]315-318此写本以楷书写就,抄录工整,几乎没有修正痕迹,笔迹风格前后一致,第7拍有诸多行草夹注,尾题为“金刚般若记下半竟”,因此知所存为“下半”的后半部分。至于为何前二写本以卷数编目,此写本以上半、下半编目,则不得而知,写本间的关系待考。

《金刚般若略记》残卷分上下两半,目前所存仅为上半,《俄藏黑水城文献》第25册中标记编号为инв.№4375,与《唐忠国师二十五问答》属于同一写卷。инв.№4375为卷子本,共22拍。[7]308-314

该写卷1至8拍为西夏文行书,每行20字出头。第9至11拍皆为楷书。此11拍上方皆有残缺,残缺为水平残缺,较为整齐无毛边,像人为剪裁,可能残缺字不多,可能属于写卷的同一面。该写卷后11拍为西夏文草书,每行约19字。后11拍文本上下方皆无残缺,纸张上方无毛边,下方毛边。前后11拍体量接近,第12拍保留了一些写透的镜像翻转字体,字体风格与前8拍近似,因此推测后11拍可能属于此号写卷的另一面。

写卷前11拍中,第9拍中部有“二十五问答”字样,此行文字单独成行,字体较大,应为标题性质,因此推测第9至11拍为《唐忠国师二十五问答》,而前8拍可能属于另一种文献。“二十五问答”标题前后字体皆为楷书,字迹相仿,并无首尾标记,因此《唐忠国师二十五问答》所余应为中间部分,但为何所谓“标题”出现在文段中间,因文本残缺,信息不足,尚无法解释。

笔者初步推测《唐忠国师二十五问答》(及另一篇尚未定性的文本)与《金刚般若略记》处于同一写本的正反面,且《金刚般若略记》的书写者可能在书写之前,将《唐忠国师二十五问答》剪裁至合适大小,或直接拿到剪裁过的《唐忠国师二十五问答》,在其背面进行书写,由此才会造成纸张一方无毛边,且《唐忠国师二十五问答》上方整齐残缺,但《金刚般若略记》无残缺的情况。但俄藏影印本对写卷文本信息保存的不够清晰,不能就此下定论。第14拍亦有写透的镜像翻转字体,残缺情况与书写风格如《唐忠国师二十五问答》。

此写本仅存инв.№2561号一种,收录于《俄藏黑水城文献》第27册。[8]1-14

инв.№2561为蝴蝶装,抄本,共79面单页,每页6行,每行20字上下不等。该写本书写字迹字体皆多样,楷书、行书、草书皆存,且能看出即便皆是楷书亦非一人所写,且改动痕迹很多,笔者据此推测此文本为老师讲授学生笔录所得文本。《明义灯记》的题记分为题名和作者、译者两部分,题名为《圣金刚能断至胜慧彼岸大经•明义灯记(第一)》,作、译者处分别作:(法师苏目上尊集),(沙门慧照番译)。

在西田龙雄目录与克恰诺夫目录中,相应编号文献的作、译者虽与此《明义灯记》相同,但彼处所记载题目为《圣金刚王能断至胜慧彼岸大乘经》,与此有异。西田氏将《大乘经》的“(乘)”字用括号标出,似乎他在文本中未见此字,但认为“大经”与“大乘经”无异,因而添加“乘”字,此后学者未怀疑二目录的记述⑬,但此二目录的记载实应有误。此题名在《俄藏黑水城文献》第27册中已得到纠正。

《金刚经集》,《俄藏黑水城文献》第25册公布了三种残卷,分属两个版本。инв.№6806与инв.№4164应为同一版本,инв.№7107为另一版本。此外,《山嘴沟西夏石窟》亦公布数片《金刚般若经集》残片,编号为K2:121、K2:26、K2:11、K2:135与K2:64[10]图版第30-33号。K2:121为山嘴沟版《金刚经集》封面。K2:135残片保存信息最多,相当于инв.№6806版《金刚经集》第37、38折,其余各仅存数字。

инв.№6806为经折装,刻印本,共25拍46折(《金刚经集》部分为前24拍44折),从卷首开始,有版画,全本一行10字[7]293-301。此刻本首题四字“金刚经”,尾题则为“一卷 金刚般若经集一卷竟”。参考文本内容,知此版本题名为《金刚经》有误,但作为同一版本的инв.№4164亦出现同样情况。目前已经无法得知依据错误版本不断刊印的原因。后世学者可能也因此将《金刚经集》混淆为《金刚经》本文,如克恰诺夫目录中第33号《金刚经》与收录于《中国藏西夏文献》第16卷敦煌研究院藏三小残片,也即G•037[B121:35-1-3]。[13]304-329荒川慎太郎《西夏文金剛経の研究》依据此种版本录入并翻译。

山嘴沟K2版中的残片在版式上与инв.№6806、4164相同,但是其中封面页K2:121的题名为完整的《金刚般若经典集》,不仅写明了“集”字,且多出“般若”二字,因此知山嘴沟出土残片与黑水城残片应属于两地各自刻印的两种版本。[10]图版第30-33号

инв.№6806本在《金刚经集》后接《金刚般若心真(咒)》,荒川慎太郎进行了录文,但似乎没有将这两篇文献区分开来。山嘴沟也出土了《金刚般若心真(咒)》,但由于山嘴沟残片过于零碎,《金刚般若心真(咒)》与《金刚经集》连在一起,因此在山嘴沟残片中二者的关系并不明确⑭。

инв.№4164,共3拍,一行10字,与6806号应分属同一版本的不同刻板批次。该版本残存部分从卷首开始,版画及花边部分与6806号同。但6806号与4164号在版画与花纹画风细节上略有差异,4164号第二拍上比6806号的相应位置多出许多小图标,偈颂上方多出三个带双圈的(具体含义不明)。4164号与6806号的相同图标标识在相同的位置,说明应有用意,并非读诵者随意而为。[7]302

инв.№7107,小方本蝴蝶装,手抄本,共15拍25面,从卷首开始,无版画,无花纹,一行8~9字不等。[7]303-307此本非全本,所存部分至инв.№6806本的第15拍29折。此本题名页书写了五遍题名,其中三者写作“”,两种写作“”,似乎为学僧学习时消磨时光或练习书写时产生的。荒川慎太郎录文参考了此版本。

学者从不同地点发现两种《金刚般若心真(咒)》残本,其一为黑水城出土инв.№6806,收录于《俄藏黑水城文献》第25册,排版紧接着《金刚经集》,经折装,版式与上文《金刚经集》一致;其二为山嘴沟所出K2:230,为《山嘴沟西夏石窟》所公布,亦为经折装。

инв.№6806[14]29-297与K2:230[10]图版33版式相同,前者从第14拍后半开始属于《金刚般若心真(咒)》,第14拍至第24拍为连续文段,内容为包含《金刚般若心真(咒)》题名传者信息的前半部分内容;第25拍为独立文段,内容上属于哪一部分尚未经比定;而K2:230所保存的内容为《金刚般若心真(咒)》结尾部分,正好为инв.№6806所缺;此外应仍有部分内容残缺。K2:230保存了《金刚般若心真(咒)》的尾题“,[],‘,?’。[□□⑮],[],[⑯?][⑱]。今闻此《金刚般若心真(咒)》者,昔存于梵藏典籍等中,[此]中,讲说者与译者等[之]广大功德,出于‘不持般若,直接诵持此心咒乎?’[的质疑]而被减损。今收于□□典籍中,诵一遍,则与诵持八万九千□般若[之]功德齐平。殿前司西比丘尼⑱印写者朱阿喜⑲”。从K2:230的版式看其应为刻本文献,但尾题中出现“写者朱阿喜”。经学者研究,此处“写者”所指为刻板所依据的文字的书写者,如刻碑前先有誊写人,因此仍考虑K2:230为刻本文献。⑳

综合《金刚经集》与《金刚般若心真(咒)》在黑水城与山嘴沟两地的整体残片情况看,黑水城与山嘴沟可能曾各自存有完整的《金刚经集》文本。黑、山两地出土版本关系不明,因此亦无文献证据可以证明山嘴沟的《金刚般若心真(咒)》如黑水城本一般刻印于《金刚经集》之后。笔者认为两种文献在山嘴沟本中应亦作为组合出现,在学僧学习《金刚经》或在信众做功德时配套使用。笔者将于下文对《金刚般若心真(咒)》尾题做进一步的分析。

《金刚能断之功德》收录于《英藏黑水城文献》第3册,编号为Or.12380-2601(K.K.II.0258.i)。该写本为一小片残卷,抄本,无法辨别文本形制,西夏文能识别者有7行,另1行缺乏右半,每行约16字。[9]164此写本所存字数不多,但有限字数内有数处错别字。所存内容为《金刚能断之功德》第二品的最后部分。此文本应来自藏文,惠宏、段玉泉编《西夏文献解题目录》中言底本尚不可考。[15]269-270笔者对这一小张残片进行了勘定,藏、夏录文、翻译与对比分析将于下文给出。

三

上文罗列了笔者所知全部9种除经文本身以外的西夏文《金刚经》相关文献,尽可能详细地描述了它们的版本、题款、收录等情况,并对目前出版信息与前人研究中的误差进行了讨论,此处整理回顾前人研究,并在其基础上进行探讨。目前学界进行过研究的文献主要有《金刚般若波罗蜜多经》(宗密科判)、《金刚般若科次经颂义解纂要略记》与《金刚经集》。

(一)《金刚般若波罗蜜多经》(宗密科判)

荒川慎太郎在其《西夏文金剛経の研究》中对西夏文《金刚般若波罗蜜多经》(宗密科判)的文本性质进行了解读,并给出了录文与翻译。根据荒川的研究,西夏文《金刚般若波罗蜜多经》(宗密科判)由经文本身与抬头科文两部分构成,经文内容与敦煌汉文本《梁朝傅大士颂金刚经》(S.1846)近似,后者在《大正藏》中有相近的传世文本(T2732);每页抬头科文又与宗密造、子璿整理汉文本《金刚般若经疏论纂要(二卷)》(T1701)部分相应,但在内容上有超出其相应汉文摘录本的部分。[3]10-12需要说明的是,此西夏文科判仅作为西夏译本《梁朝傅大士颂金刚经》的附着部分出现,并非专门针对此经而作。黑水城出土了汉文《梁朝傅大士颂金刚经》,荒川研究认为此汉译本应为西夏译本的直接翻译来源,同时,黑水城也发现了汉文《金刚般若经疏论纂要下》残页(M3•0014[AE184ZHi23]),证明了《纂要》在西夏的流传。由此,荒川通过探讨《梁朝傅大士颂金刚经》与《金刚般若经疏论纂要(二卷)》的流传情况,将敦煌遗书与黑水城文献联系起来。

目前,索罗宁解读了一封与《梁朝傅大士颂金刚经》的“前行仪轨”相关的西夏文注释文献,暂拟定题为《持〈金刚经〉仪轨》。该文本为对“前行仪轨”的逐词注释。其所依据底本虽属于汉传佛教文献,但因其含有来自汉、藏两种佛教传统的术语,且汉语文献中未见相关内容,反而显示出藏传密教的影响,故索罗宁认为该文本具有汉、藏圆融的性质。[11]

(二)《金刚般若科次经颂义解纂要略记》

索罗宁在其《〈金刚般若经颂科次纂要义解略记〉序及西夏汉藏佛教的一面》一文中对《金刚般若科次经颂义解纂要略记》的写本情况和文本内容做了简要介绍,并着重录入、注释、翻译了《科次略记》的序言部分。[4]《金刚般若科次经颂义解纂要略记》(以下简称《科次略记》)是编号为инв.№4895的一组文献的一部分。инв.№4895残页共43拍,并未全部被《俄藏黑水城文献》公布。经索罗宁初步识读,这组文献中除《科次略记》外另有两种文献,即《三乘共断惑图》(楷体所书14拍文本)㉑与《南阳慧忠语录》(行书,字体相近者有6拍)。经笔者检查,除上述两组内容较确定的文献,余23拍中,1拍实为《大般若经》窜入(инв.№1684,有尾题为“(《大般若波罗蜜多经典》第一百七十卷)”,通过克恰诺夫目录为每篇残页另赋的细目编号(除4895外,另有细目编号03与25两种,两编号所属文本各有11拍),以及文献字体风格,可推测余22拍中又包含各11拍的两种文献,因此инв.№4895起码应保存了4种文本。

《俄藏黑水城文献》第25册所披露的《科次略记》首页底部编号即为03(上文已述,细目编号为03者共有11拍),也即除所披露外另可能有10拍亦属于《科次略记》。但是或因写本残缺,后10拍无法与《科次略记》首页相缀连,《俄藏黑水城文献》第25册没有将此后10拍认定为《科次略记》,亦未公布。㉒细目编号25的文献首尾无文本题名信息,尚无法定性。根据克恰诺夫给出的尺寸描述,上述总计43拍的残片纸张大小一致。克恰诺夫所见写卷的实际面貌已不得而知,但笔者推测它们或为同一卷纸张所书写,可能即是因此这些不同文本被编入同一编号下。至于这些文本的具体内容性质,以及它们被连续抄写是否能证明文本间存在内在联系,则需要进一步解读。

索罗宁的研究所依据的底本为инв.№5934V、5934V与4895所保存者《科次略记》的“下半”,就《俄藏黑水城文献》第25册所公布的确定为《科次略记》的部分而言,5934V比4895保存了更多内容。索罗宁推测该文献属于体现出汉藏圆融特色的西夏本土文本,因为其所研究序言部分既介绍了《金刚经》的汉译情况,又将汉僧熟知的鸠摩罗什比附为诸多印、藏论师,如莲花戒、小黑足等。除索罗宁研究部分,知инв.№4895尚有更多残片应属于《科次略记》,因此《科次略记》仍有很大的研究空间。

(三)《金刚经集》

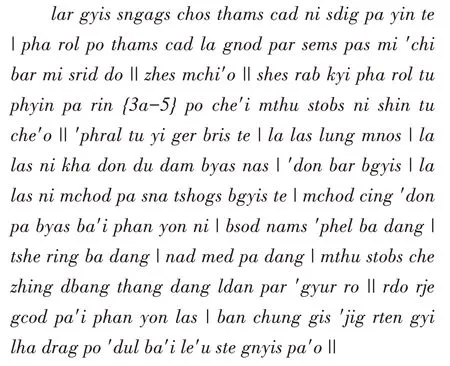

荒川慎太郎除梳理西夏文《金刚般若波罗蜜多经》(宗密科判)的文本情况外,亦对黑水城西夏文《金刚经集》(荒川写作《金刚经纂》)进行了录文、翻译,并分节对勘了该文献与敦煌出土汉文《金刚经纂》的异同。[3]13-23西夏文《金刚经纂》大致有三部分内容:其一,净口业真言、启请八大金刚、四菩萨与持诵功德文;其二,汉邦大年(“历”的误写?)七年,北山县刘姓女子入冥故事;其三,玄奘法师十斋日、玄奘法师十二月礼佛日以及持诵功德文。

《金刚经集》最早可见于敦煌汉文遗书中,于彼中称为《金刚经纂》或《佛说金刚经纂》,有P.Ch.3024V与S.2565V两种残卷,这两种残卷属于同一个本子,被撕开后分别为伯希和与斯坦因带走,藏入法藏与英藏敦煌遗书文本中。方广锠[16]、李正宇[17]、通源[18]、侯冲[19]等学者对其进行了整理研究。P.Ch.3024V与S.2565V的缀合本大致内容亦分三部分,即启请八大金刚与持诵功德文,天历元年北山刘氏女子入冥,与玄奘法师十斋日、玄奘法师十二月礼佛日以及持诵功德文。敦煌出土《金刚经纂》亦并非孤本,侯冲整理了直至近代的10余种传本。

荒川慎太郎校勘后指出,西夏文本包含了许多敦煌缀合本残缺的内容,但整体上应基于敦煌本,可能西夏译本的底本正显示了敦煌缀合本未残缺前的样貌。荒川认为,在敦煌缀合本外,第二部分刘氏女子入冥故事更接近清代本《二曜金刚合璧》(即日曜崇拜、月曜崇拜与《金刚般若波罗蜜经纂》合刊本)中所包含的相应段落。第三部分“玄奘法师十斋日”与“玄奘法师十二月礼佛日”两个故事在西夏文、汉文材料中都有相关材料,张总将此中敦煌汉文本“十斋日”故事整理为6个系统,并指出这批文本形成于盛唐,属于中国撰述的伪经。[20]荒川认为西夏文《金刚经集》第三部分的“十斋日”记述,除敦煌缀合本《金刚经纂》外,最接近张总所整理的第六系统的“十斋日”故事。[3]21

针对《金刚经纂》的历代版本,学者的讨论主要集中在《金刚经纂》的构成,以及第二部分故事“北山县刘姓女子入冥故事”的年代两个问题上。

其一,经文构成问题。学者主要关注点在于《金刚经纂》的核心内容为何,是否即“刘氏入冥”故事。侯冲举出出现在宋代经幢上的《佛说金刚经纂》除咒文外没有具体内容,而多种清代或近代《金刚经纂》中已无“十斋日”故事。侯冲考证认为《金刚经要略》是《金刚经纂》的核心内容,二者都是唐代《金刚经》信仰盛行的情况下,人们在践行此信仰过程中为了简化程序的新创造。[19]161-165因此《金刚经纂》在构成上,呈现出由多个分散的独立故事集合为一个整体,又因使用目的不同而有被剪裁的过程,西夏译本在此过程中接续了敦煌本的样貌。

其二,经文年代问题。这一问题之所以备受关注,是因为经文写作年代关系到敦煌藏经洞封闭时间的推定。学者主要通过考察《金刚经纂》第二个故事“北山县刘姓女子入冥”中的年代记载论证经文年代,被确认为敦煌残片的P.Ch.3024V中有“天历元年,北山县有一刘氏女子”的叙述,则第二个故事发生在元文宗时(1328),由此大大推后了敦煌藏经洞封闭的时间。此后宗舜法师、荒见泰史、侯冲等学者对敦煌残片所记载的年代有进一步考证,认为北山女子入冥故事的“天历元年(1328)”应为“大历元年(766)”之误,基本消解了敦煌藏经洞封闭时间与敦煌文本中提到后世年号的矛盾。另一方面,对此记年,侯冲所举出的多种清代或近代文本皆写作“大历七年”或“天历七年”。所谓“七年”的记载没有古本可以印证,为学界所困惑,亦令敦煌本《金刚经纂》的年代之争更加混乱。针对上述两方面的情况,笔者发现西夏译本《金刚经集》中相应文段的记述恰好可作为辅助证明材料。几种版本的西夏文《金刚经纂》对此年代皆记为“汉邦大年七年”㉓,这一记载既证实了学界将“天历”修正为“大历”的做法,又似乎为后世文本中“七年”的说法提供了古本证据。对于西夏文“七年”的记述,笔者有两种推理:其一,敦煌文献中的《金刚经纂》,在“元年”系统外另有记年为“七年”文本系统,西夏译本延续了后者的说法;其二,西夏译本《金刚经集》可以看作敦煌残本与后世传本间的线性过渡,也即从西夏翻译的时期开始有了“七年”的说法。

四

前人研究中,除索罗宁对《金刚般若经颂科次纂要义解略记》的分析涉及印藏佛教的部分,其他研究基本围绕几篇受到汉传佛教影响的《金刚经》相关文本。笔者此处对几篇受到印藏佛教影响的文献做简要补充分析。

(一)《圣金刚能断至胜慧彼岸大经•明义灯记》

经笔者研究,《明义灯记》可能是目前黑水城所出唯一一种译自藏文的西夏文《金刚经》注释类文献(另有其他译自藏文的仪轨类文献)㉔。据此,笔者重拟其题名为《》为西夏文《明义灯记》作为一部新见《金刚经》注释文献,并不能与此前所见任何藏、汉文《金刚经》注疏相匹配,它在形式与内容上基本符合印藏佛教传统的特征,但在体例与释词中亦吸收了诸多汉传佛教因素,体现出多种文化的杂糅特性。通过对文本具体内容的考证,笔者认为《明义灯记》藏文底本的成书时间应在12世纪初至13世纪初,又因该文本内容上体现出对多元文化的吸收,此藏文底本极有可能即是在多民族碰撞、交流的河西地区被创作出来的。

就文本属性而言,《明义灯记》应为教学课本一类作品。从目前所见残片看,该文本延续了注释类著作的习惯,分序言与正文(也即后文所述“释根本文”)两大部分。在序言中又以“说法人佛陀”与“佛所说法”对佛教基本教义与佛教故事进行了叙述。在正文中则首先进行科判,继而在此科判框架下依文释义,对《金刚经》的重点词语与义理进行了详细的阐释。《明义灯记》的文本来源,一方面可被视为《金刚经广注》的“复注”(而并非对后者的直接翻译),因其在框架体例和对具体文句的阐释上都体现出对《金刚经广注》的继承与发展。这种继承关系可以继续上溯至世亲的《金刚经七义广注》。另一方面,《明义灯记》在体例、释词与引文方面都受到敦煌曾盛行的《金刚经》汉文注释的影响,其中以昙旷所撰《金刚般若经旨赞》为代表。这种影响亦反映出敦煌与黑水城出土文献之间的联系,也即《明义灯记》与学者已经研究定性的《梁朝傅大士颂金刚经》以及《金刚经纂》一样,证明了敦煌藏经洞虽被封闭,其佛教文化传统在河西地区一直流传至西夏时期的情形。

(二)《金刚般若心真(咒)》

笔者在前文中将инв.№6806号下《金刚经集》与《金刚般若心真(咒)》视为两种文献,而非将其视为同一文本的故事和经咒两部分,是因为инв.№6806版本《金刚般若心真(咒)》有题款为“苏目法师传”,因此知《金刚般若心真(咒)》另有传者。因名字相同,传法主题一致,笔者认为此“苏目法师”应即《圣金刚能断至胜慧彼岸大经•明义灯记》的集者或作者“法师苏目上尊()”。更进一步,山嘴沟K2:230本《心真(咒)》的尾题已经明言此“心咒”来自于梵藏本,正呼应了《明义灯记》是译自藏文本的情况。

K2:230尾题亦反映出西夏时期学僧面对此《金刚般若心真(咒)》的两种态度。其一,认为《心真(咒)》应被与《般若经》配合起来读诵(这种要求与上文所示《心真(咒)》被附着于《金刚经集》抄录的情况是两回事。《金刚经集》亦属于仪轨、功德类文献,而非经文本身),因此才会对《心真(咒)》的单独翻译、抄写产生质疑。其二,认为单独读诵《心真(咒)》亦有功德,K2:230的发愿者即持后一种观点。这两种态度亦即反映出当时西夏人应用《金刚般若心真(咒)》,或结合《金刚经》或不结合的现实情况。由出土文献知西夏所译《金刚经》文本所依据的是鸠摩罗什汉译本,而《金刚般若心真(咒)》本“存于梵藏典籍等中”,因此从西夏人结合《金刚经》学习读诵《金刚般若心真(咒)》的方式中可大致瞥见西夏佛教的汉、藏圆融。《金刚般若心真(咒)》残本包含了相当多的咒语和论述文字,具有独立考察的文献基础,其梵、藏底本作为鲜有的藏文《金刚经》相关文献,更有单独考察的意义。

(三)《金刚能断之功德》

西夏文本所残存的部分属于《金刚能断之功德》第二品的最后部分。根据其相应的藏文底本可知,第二品主要讲述“作恶”的天神等世间神祇如何不能以咒语降服,而以念诵《金刚经》被降服的故事。西夏文所残部分属于“小僧以念诵《金刚经》收伏天神后,天神对小僧解释自己为何不畏惧咒语,而被《金刚经》慑服”,换言之,也即引出“读诵《金刚经》的价值所在”这一主题。

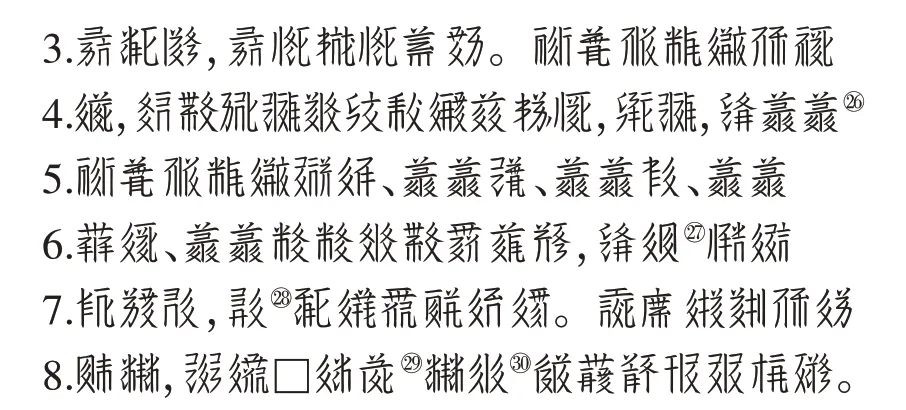

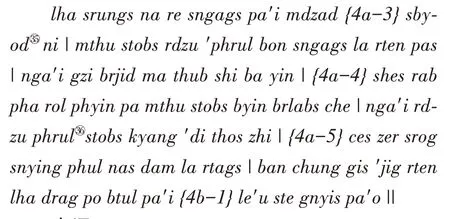

Or.12380-2601(K.K.II.0258.i)

意译:

谓:“……等者,以于他者生起恶意(的方式)而做者,于彼不中,退还则中于自身,自身不得不死。”胜慧至彼岸至法者,譬如与大如意宝珠威力一般,依彼,或书写胜慧至彼岸、或读、或诵、或执持、或做种种广大修行,则将妙田善根增盛,具足长寿富贵。(此即)《金刚能断之功德》中第二篇《小僧调伏世间神妖品》。

笔者见到三种《金刚能断的利益》的藏文本,分别为蒙古国家图书馆本㉛、Dungkar Choji Collection本㉜与Kern图书馆藏本㉝。塔波出土文献中也有一叶残片,内容为第二品与第三品的衔接处,但目前尚未被披露㉞。蒙古国立图书馆本为刻本,Dungkar Choji Collection本与Kern本为写本。蒙古本来源不明,Dungkar来自Pemakoe(今印度东北部),Kern本于20世纪上半叶在西藏被收集,后被带至印度,目前收藏于荷兰。三种版本的具体书写或刻印年代皆不明确。经比对,西夏文残片与三部藏文本文字差别巨大,但大体内容属同一文本,也即皆为《金刚能断的利益》。首先,西夏文残片题款为“(此即)《金刚能断之功德》中第二篇《小僧调伏世间神妖品》”,即点明此残片属于《金刚能断的利益》的一部分。其次,西夏文残片所包含“天神的解释”部分内容,在含义上与三种藏文本类似,都是在说明念诵《金刚经》胜于念咒,四种文本仅在解释方式上互有差异。再次,西夏文残片所包含的“读诵功德文”以及结尾题名在文字表达上与蒙古本及Dungkar Choji Collection本基本一致,几种藏文本的版本源流仍无从考证。其中,蒙古本与Dungkar Choji Collection本的内容结构较为相近,二者皆比Kern藏本繁琐得多,似乎代表了更晚期、经过不断修饰补充的故事版本。也即是说,Kern本被发现于西藏腹地,但其版本可能较早,而西夏文残片可能更接近相对晚期的故事版本。从具体的文字表达看,西夏文本最接近蒙古本,这可能印证了两种文本流传地缘的相近(相比于另两个文献,西夏本与蒙古本皆被发现于北部地区)。不论如何,西夏文本的出现反向印证了《金刚能断的利益》这一文本在公元12—13世纪已流传于河西地区。该文献被译为西夏文更说明其流行程度较深。以下为笔者为各藏文本所作的转录与翻译。

蒙古国家图书馆本Dungkar Choji Collection,I1NLM2866_0010260

意译:

“一般而言,一切密法皆为蛇蝎,因为意欲伤害一切他者而不能不死。”(这样)说。胜慧至彼岸大宝之威力巨大。即刻书写文字、或受持教戒、或反复地认真唱诵、或进行各类供养,供养与唱诵的功德,将使福德增长、寿命延长、没有疾病、具足广大威力与吉祥。(此即)《金刚能断之功德》中第二篇《小僧摧破世间威猛神鬼品》。

Dungkar Choji Collection,W 3CN12069-1369-13CN12071-1-(59-72),5a4-5b2

意译:

“但是,非时的密法通常会造成恶,在此情况下,不可能不伤害他者。”这样说毕。信任于此圣言佛经的功德,凭借或书写、或受持教戒、或唱诵、或供养(的)各种供养福报,将拥有寿数与吉祥。(此即)《金刚能断之功德》中第二篇《小僧之摧破世间威猛神鬼品》。

Kern 2740/M207,4a2-4b1

意译:

天神护法云:“咒术的敷演,因为所依赖的是威力、神通、苯教密咒,(导致)我的荣光不再而消亡。般若波罗蜜多威力加持大,我的神通力(在)听闻此(经典后)息止了。”(天神护法)敬献了命与心之后为法力所降伏。(此即)第二篇《小僧摧破世间猛利天品》。

此外,依据东智学(武)所提供的线索,笔者确实发现在萧瑀《金刚般若经灵验记》中有类似的故事。其结尾部分“天神的解释”亦是说自己不会被恶咒所降服,而能够为《金刚经》的猛力所召唤。萧瑀《金刚般若经灵验记》相应文段如下:

梁时有一婆罗门师名法藏,能持经呪辟诸邪恶,有一小僧,学呪数年,自谓成就,堪伏邪魅,同行来诣江畔,遂投宫亭湖神庙止宿,诵诸禁呪。其夜庙神遂来杀之。藏闻弟子身死,怨恨,自来到神庙庑,夜宿谓㊲呪,因亦致死。

于时同寺一僧,每持《金刚般若经》,闻藏师徒并为神杀死,故来神庙,座上诵《般若经》。夜半闻有风声,极大迅速。须臾见一大人,身形瓌异,奇特可畏,种种形容,眼光似电。师端坐正念,诵经不辍,不怕不惧。神来至前,摄诸威势,右膝着地,合掌恭敬,听诵经讫。

师问神曰:‘檀越是何神祇?初来猛迅,后乃寂然。’神言:‘弟子是此宫亭湖神,为性刚强猛戾,见师诵习大乘经典,功德大大不可思议,是以伏听。’师言:‘檀越既能如此信敬,何意打杀前者诵呪二僧?’神言:‘彼僧不能诵持大乘经典,弟子入庙,逆前放骂,专恶言降伏弟子。二僧见弟子形貌,自然怕死,非故杀比丘。’

诸人知师入神庙宿,恐同前二僧,至明相率往庙迎问,师乃安然。诸人等甚大嘉庆,问师具知。诸人因此发心受持《般若经》者甚众。㊳

藏文本《金刚能断之功德》未被收录于各版本的藏文大藏经(上文所述之东北目录6811号属于《大藏经》补编的部分,且笔者没有见到相对应的入藏版本),但是从三种藏文本与西夏译本的内容情况看,该文献曾以民间故事的形态在河西地区、西藏腹地分散流传,甚至不知何时被带到了印度北部地区。西夏文残片虽然体量较小,但依据其内容可大致将所见藏文本分别为两类,从而为判别各藏文本《金刚能断之功德》的创作年代提供了初步依据。

注释:

①平井宥庆讨论了敦煌出土《金刚经》写本的情况,包含下段所言附加真言和经文分节等问题。参考平井宥庆《金剛般若経》,大东出版社1984年版,第17—34页。此文后更名为《敦煌仏典と中国仏教——金剛般若経》(春秋社,1999年),第241—260页。

②孟列夫对每一出土《金刚经》文献的内容和格式皆作了详细说明。荒川慎太郎亦对《金刚经》在俄藏黑水城佛教文献中汉文文献件数进行了统计。孟列夫和荒川慎太郎的统计数目互有出入,荒川的统计未作年代版本分类。汤君详细说明了孟列夫《叙录》中部分汉文《般若经》文献的版本情况,其中包含几种《金刚经》残片。参见孟列夫著,王克孝译《黑城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社1994年版,第91—105页;荒川慎太郎《西夏文金剛経の研究》,松香堂2014年版,第8—9页;汤君《俄藏黑水城文献之汉文佛经〈般若波罗蜜多经〉叙录》,载于《西夏学》第五辑,上海古籍出版社2010年版,第100—115页。

③依据诸校经题记,黑水城《金刚经》藏文本,也亦流传过,但可能因为残片过于细碎,尚未被学者识别。武内绍人,《英藏斯坦因藏品黑水城藏文文献》参考TAKEUCHITS,IUCHIM.Tibetan Texts from Khara-khoto in The Stein Collection of the British Library,Studies in Old Tibetan Texts from CentralAsia,vol.2.Tokyo:The Toyo Bunko,2016.

④西夏文《金刚经》残片的具体收录情况,参考李梦溪《西夏文〈显明圣金刚能断至胜慧彼岸大经义•灯炬记〉研究》,中国人民大学博士论文,2020年,第37—38页。《灯炬记》即本文中《明义灯记》,笔者对此文献的名称作了修订。

⑤平井宥庆在其《敦煌文書におれる金剛經疏》一文中对敦煌所流传的诸汉文《金刚经》注释文献进行了梳理。他所整理的注释文献大致有80余份,可分为印度论师注疏和汉地高僧注疏两类,后者则包含流传于敦煌,可找到相应汉文本的文献,和纯粹造、传于敦煌的“番外”文献。参见平井宥庆《敦煌文書におれる金剛經疏》,春秋社1999年版,第261—297页。

⑥方广锠所编《藏外佛教文献》丛书陆续整理了10余种敦煌所见相关文献,逐一整理每种文献的出土残片,并依据这些残片作出最终的精校本,可以看作对平井宥庆总结的一大补充。这些文献在性质上出于注释文献之外,多为仪轨或故事集。相关整理者除方广锠外,有达照、王招国(定源)、华方田、衣川贤次等。由方广锠主编的《佛教文献研究》第三辑(广西师范大学出版社,2019年出版)中亦收录了两篇《金刚经》相关文献的研究,分别为第155—170页侯冲《敦煌不孤——以〈金刚经纂〉为例》、第311—336页王招国(定源)《斯8044、8166、9723号缀合、定名与作者蠡测》。

⑦有关对敦煌出土文献中三种最主要的《金刚经》注疏的分析,参考平井宥庆《金剛般若経》(载于牧田諦亮等编《敦煌と中国仏教•講座敦煌》:7,大东出版社1984年版,第17—34页)。

⑧木村隆徳在《Kamalaśīla作金剛経広註の敦煌出土チベット写本》(《印度学佛敎学硏究》1975年,第237—241页)中缀合了莲花戒《金刚经广注》的敦煌出土藏译本。此文后收录于阿部慈园《金剛般若経の思想的研究》(春秋社,1999年),第231—238页。

⑨书写者罗瑞那征哇的名字可分成两部分分析。“罗瑞”二字与编订《同音》的“罗瑞灵长”的“罗瑞”相同,“那征”即《大乘要道密集》中出现的“辢征”,可对藏文lha rje,此处可能是西夏人借鉴了藏人取名的方式。有关“辢征”与lha rje相对应的推断,参考杨杰《西夏对藏传佛教的吸收与融创:以〈大乘要道密集〉所收数篇大手印文本为例》,《中国藏学》,2020年第2期,第58页。

⑩《达摩大师观心论》的发愿文尾题,参考聂鸿音《西夏佛经序跋译注》,上海古籍出版社2016年版,第72—75页。“耿三哥”与“罗瑞灵长”两处人名的核定,感谢北京大学张永富博士。

⑪有关《梁朝傅大士颂金刚经》与《金刚经赞》关系的简要论述,可参考达照。达照在其《敦煌本P2039V号〈金刚经赞〉的考察》一文中更举敦煌文献的例子对上述两文本的关系进行了探讨。敦煌汉文文献中各类形式的《金刚经赞》出土写本数量较多,内容不一,而其中部分写本,如P.2039V,与同样流行于敦煌的《梁朝傅大士颂金刚经》关系密切。《梁朝傅大士颂金刚经》是夹有偈颂形式注释的《金刚经》文本,其卷首附加有发愿文、金刚名与真言等。达照认为,那些出现于《梁朝傅大士颂金刚经》中,被认为是“傅大士”所造的“夹颂”,虽然各有不同,但本质上皆属于敦煌出土的各种版本《金刚经赞》的偈颂。此后,天台宗的僧人将《金刚经赞》化用为《傅大士颂》,导致千年间的讹传。这里P.2039V的《金刚经赞》是《梁朝傅大士颂金刚经》夹颂形式的单行本。参见达照《金刚经赞集》,宗教文化出版社2003年版,第38—44页;参见达照《敦煌本P2039V号〈金刚经赞〉的考察》http://www.zgfxy.cn/Item/967.aspx。

⑬沿用二目录中文献名的学者,如荒川慎太郎,参考其《西夏文金剛経の研究》,松香堂,2014年,第25页。

⑭对于《金刚经集》与《金刚般若心真(咒)》关系的讨论详见下文。

⑮此句写本残缺,录文据文义与残存笔画推测,或有误。

⑯写本有误,或异体字,此字无法判断。

⑱写本有误,或异体字,录文据文义推测。

⑲《山嘴沟西夏石窟》中有译文,含义不明且无录文,此处笔者录文并重译尾题。参见宁夏文物考古研究所编《山嘴沟西夏石窟》上册,文物出版社2007年版,第293—297页。

⑳对于“书字人”与“刻工”的分别,参考孙伯君《西夏版刻文献中的刻工、书者和功德主》,载《北方民族大学学报》2021年第2期,第130—131页。感谢中国人民大学博士候选人孙祎达的提示。

㉑《三乘共断惑图》的相关研究可见于克恰诺夫目录,СоставительКычановЕ.И.:КАТАЛОГТАНГУТСКИХ БУДДИЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ[M].УниверситетКиото,1999г,XXX–XXXVIII.

㉒索罗宁告知笔者他曾做过初步比对(未写入论文),认为инв.№4895能够与инв.№5934V比对成功的文本不止《俄藏黑水城文献》(第25册)中所披露的一拍(《俄藏黑水城文献》(第25册)所披露的文本中инв.№5934V比инв.№4895保存了更多内容),也即инв.№4895中应另外还存有部分与《科次略记》相关的文献。

㉓敦煌本记载为“天历”者,后世学者修订为“大历”,但各本皆未见“大年”的说法,而инв.№6806(25-3)与инв.№4164(3-3)(余版本不包含此部分内容)的西夏文所记皆为“大年”,目前尚无法解释。但是“大年”中的“大”仍验证了“大历”的修订。参见俄罗斯科学院东方文献研究所、中国社会科学院民族学与人类学研究所、上海古籍出版社编《俄藏黑水城文献》第25册,上海古籍出版社2016年版,第294、302页。

㉔对此文献的详细研究,参见李梦溪《西夏文〈显明圣金刚能断至胜慧彼岸大经义•灯炬记〉研究》,中国人民大学博士论文,2020年,第37—38页;李梦溪《西夏译印藏佛教注释文献〈明义灯记〉的藏文底本及其思想倾向》,《国学学刊》2023第2期;李梦溪《黑水城出土西夏译印藏佛教注释文献〈明义灯记〉与敦煌所流行之汉传佛教》,《世界宗教研究》2023年第7期,待刊。

㉕此段文字为笔者对东智学(武)观点的总结。参考东智学(武)《チベットにおれる仏教受容の一面:〈金剛経〉を中心として》载阿部慈园编《金剛般若経の思想的研究》,春秋社,1999年,第177—190页。

㉛该文献由蒙古国家图书馆扫描,扫描项目受到钦哲基金会的资助。http://purl.bdrc.io/resource/MW1NLM2866。

㉜该文献被收录于DungkarChoji所收集的宁玛派文献(Dungkar Choji Collection of Nyingma texts)的第三卷,由Lopon OgyanTanzin扫描。http://purl.bdrc.io/resource/WA0XL2BD9A4537647。

㉝该文献属于Kern图书馆藏品。这批藏品包括多种语言的文本,它们是被VanManen博士从印度收集,转运至荷兰莱顿大学的,历史源流无从考察。VanManen博士从1918年开始学习藏文,并收集藏文、梵文文献。他自己身在印度,但其所收集文献中的藏文部分,是借助三位藏族人在西藏得到的。关于VanManen所收集的藏文写本与对藏学的贡献,参考JANSENB.Serendipity among Books:the Van Manen Collection载Alexander Reeuwijk ed.,Voyage of Discovery:Exploring the Collections of the Asian Library AT Leiden University.Amsterdam:Amsterdam University Press,2017.http://hdl.handle.net/1887.1/item:1647676。Dungkar Choji Collection本和Kern本由北京大学陈一兰和中国人民大学刘少华协助查询得到,在此表示感谢。

㉞该残片编号为1.4.0.56,参考SCHERRER-SCHAUB C,HARRISON P ed.,Tabo Studies III:ACatalogue of theManuscript Collection of Tabo Monastery:Vol.1.Roma:Istituo Italiano per L'Africa e L'Oriente,2009,p.159.

㉟ sbyod应为spyod的异写,保留。

㊱ rdzu phrul应为rdzu'phrul异写,保留。

㊲谓疑诵。

㊳ CBETA 2022.Q4,X87,no.1629,p.458a5-22//R149,pp.91b15-92a14//Z 2B:22,p.46b15-14[1]。