粤港澳大湾区产业结构与就业结构的协调性研究

2023-10-19向晓梅李宗洋姚逸禧

向晓梅 李宗洋 姚逸禧

一、问题的提出

长期以来,产业结构和就业结构之间存在相互依存的辩证关系,产业结构与就业结构协调意指两者的结构比例匹配且变动趋势相似。由于不同地域区位禀赋和产业基础存在差异性,且同一区域上两者受系统内部要素变动以及外部冲击的时点和影响效应各异。因此,区域间产业结构和就业结构呈异质性,且区域内两者结构配比和变化趋势不尽相同,两者表现出不对称特点(夏杰长,2000)。只有当产业结构升级突破某个临界值时,其对就业结构的影响才会出现飞跃式提升(叶胥等,2021)。而产业内部资本增长和技术进步,伴随需求结构变化,产业结构会不断调整变化,劳动力在生产率驱使下发生部门间流动,就业结构变动的同时呈分工合作深化及高端化。产业和就业结构不协调会滞后产业结构优化调整进程,对劳动力流动转移和提质造成壁垒和障碍,降低经济系统运行效率。随着数字经济和人工智能兴起,产业和就业结构正经历深刻变革,数据信息等新生产要素和机器学习等新生产方式,对传统产业带来巨大冲击的同时,也为新兴产业和就业岗位孕育了机会。及时调整就业结构以适应新时代产业结构的新趋势和新需求,对于国家和地区的创新、协调、绿色、开放,以及社会福利水平的提升具有深远而重大的意义。《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出打造国际一流湾区,对于珠三角九市和香港、澳门三个发展历程不同、产业基础各异的区域而言,打破一国两制约束进而上升到大湾区维度对其进行产业结构和就业结构的协调性研究,有利于推动粤港澳大湾区现代化产业体系建设,促进区域协同发展,对粤港澳大湾区实现高质量发展具有重要现实意义。

关于产业结构和就业结构的关联问题研究最早可追溯到“配第-克拉克定理”,该理论指出不同产业间收入差距是引起劳动力转移和就业结构变化的重要原因(威廉·配第,2010;劳杰·克拉克,1990)。在此基础上,Kuznets(1973)指出,产业结构会导致就业结构调整变化,Lewis(1958,1972)等人则是从二元经济视角出发,印证了劳动力转移的“一二三”规律,Anzolin(2021)等学者则进一步通过指标体系构建和测算指出,除了收入差距的驱动外,产业自身技术含量也会影响就业结构。

国内学者的研究主要集中于两个方向。第一个方向是产业结构和就业结构相互作用层面的研究:一是对两者间不均衡、不对称结构的原因探析。大量学者指出,工业中的资本替代效应以及技术进步导致的劳动力产业转移等现象,是导致产业结构与就业结构失衡的原因(何德旭和姚战琪,2008);发展战略和经济政策,以及区域投资消费关系等要素也被纳入到两者不协调原因的探究中(陈桢,2007)。二是对两者互动机制的研究,夏杰长(2000)、刘强和李泽锦(2021)等指出,产业发展速度会直接影响就业结构优化进程,且经由市场自然调节可有效提升就业结构的质量;蒲艳萍和吴永球(2005)则认为,劳动力就业结构变化对产业结构升级具有能动反作用,表现在劳动力素质的高低会直接影响产业结构演进速度和高级化的实现;马力和张连城(2017)从经济发展阶段研究指出,经济增长低级阶段表现为产业结构拉动就业结构调整,而在高级阶段则是就业结构推动产业结构优化。第二个方向是聚焦于产业结构和就业结构协调性的定量测度及对策研究:周兵和冉启秀(2008)、单良和张涛(2018)等以全国为对象进行协调性测度;戴志敏等(2015)、从屹和闫苗苗(2022)等以长三角和京津冀城市群为研究对象,指出中国的产业结构和就业结构不协调,且表现为就业结构滞后于产业结构。在研究方法上,王庆丰(2009)、章丽萍和蒋尧明(2022)等通过构建产业结构相似经验公式、耦合协调度指标对协统程度进行定量测算;王阳和赵海珠(2022)等通过格兰杰检验、PLS 路径分析等计量方法对产业结构和就业结构,及其要素间的互动协同关系进行实证分析;王庆丰和党耀国(2010)及王月婷(2021)等综合运用就业弹性、结构偏离度等方法对两者的协调性进行定量分析。

综上,学界对于产业结构和就业结构的协调性研究已颇为深入,从理论到方法上都有较为成熟的范式。但是,鲜有以粤港澳大湾区为研究对象展开的产业结构和就业结构协调性分析。目前,粤港澳大湾区已成为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,但其产业合作仍未达到理想状态,多层面跨区域的产业合作协调机制仍有缺失(向晓梅和杨娟,2018)。粤港澳三地产业布局错位且发展历程各异,例如,珠三角九市以世界工厂闻名,港澳地区则是服务业高度发展,其中,香港支柱产业为仓储物流、金融及专业类服务等生产性服务业;澳门则以旅游、博彩业为主。各具特色的产业结构,使大湾区层面上呈现产业结构和就业结构的非协调特点。基于此,本文聚焦粤港澳大湾区,基于广东、香港和澳门统计局等各方数据,通过就业弹性、结构偏离度和灰色关联分析等方法从劳动力效应和调整适应性等视角对大湾区产业结构与就业结构协调性进行定量分析。

二、产业结构与就业结构协调推动高质量发展路径机理

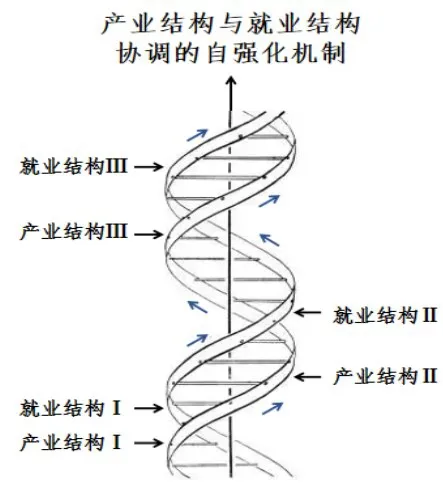

(一)产业结构与就业结构协调的自强化机制

从经济意义上说,协调是指处理好经济发展中各种关系,以实现速度与结构、质量与效益的有机统一。经济发展既是协调的基础,也是其目的,在一定的物质基础和生产方式条件下,以协调为导向推进经济结构调整、质量提高和效益增加,进而保证经济的高质量发展。产业结构与就业结构的协调意指两者的结构比例匹配且变动趋势相似。产业与就业结构协调推动高质量发展主要通过其协调过程形成的自强化机制。具体而言,在市场驱动下,具有路径依赖旧特征的产业与就业结构间形成复杂的互动演进关系,两者协调度随该过程不断提升,产业和就业结构自身也在耦合过程中得以不断优化。进一步的,经过适应性匹配和获得性调整后具备新特征的产业结构与就业结构在更高水平和更高质量上进行新一轮协调耦合,使两者协调度进一步提升(图1)。总的来看,产业结构与就业结构协调的自强化机制经由产业结构优化升级、结构性偏差负面效应降低和就业创业提质增效三条路径推动经济高质量发展。

图1 产业结构与就业结构协调的自强化机制

(二)协调性促进产业结构优化升级

产业结构与就业结构的协调过程中,劳动力就业结构变化对产业结构具有能动反作用,主要表现在两方面:一是劳动力质量提升,使得具备高水平专业知识和新型技能的人才涌现,为传统产业转型和新兴产业的孕育发展提供了基础条件;二是高质量劳动力占比的提升使人均收入水平提高,人们需求日益多样化,从而生产复杂化程度提升,产业内部分工进一步细化,产业结构高级化,并催生新的产业。上述途径随着产业结构与就业结构协调的自强化机制而呈螺旋上升式发展,表现为产业链各环节高附加值和高新技术替代,传统产业数字化、智能化、绿色化发展,新兴产业蓬勃兴起,推动现代化产业体系构建。

(三)协调性促进就业创业提质增效

与协调过程中产业结构的变化相对应,就业结构的变化表现为以下几方面:一是产业结构优化升级过程中,需要应对高新技术替代以及用户需求多元化,进而通过投入要素需求变动对劳动力提出新的要求;二是在市场驱动和效率导向下,产业内和产业间分工合作深化,促进劳动力生产率提升;三是现代化产业体系构建过程中,伴随大量新兴业态的出现,创造就业机会的同时,推动了劳动力提质和转型进程。在协调的自强化机制作用下,就业结构多样性、韧性和抗风险能力显著提升,劳动力专业知识技能和创新创造能力提升,有助于培育壮大经济发展新动能,提升经济领域全要素生产率。

(四)协调性降低结构性偏差负面效应

产业结构与就业结构的协调性提升,表现为两者的结构配比相近且变动趋势相似,且两者间拉动和推动作用的时滞期缩短。换言之,更高水平的协调使市场壁垒逐步破除,能够让产业结构的变动通过投入要素更快传递到就业市场中,以更高效率引领就业结构进行适应性匹配和获得性调整。此外,能够较好匹配产业体系构建需求的就业结构,也能够更加快速地迎合产业结构优化升级需求,以更高效率为现代化产业输送劳动力。总的来看,产业结构与就业结构的协调性提升,使经济系统内资本、劳动力等生产要素的流动性和回报率得以提升,两者间结构性偏差所带来的负面效应显著降低,有利于优化要素配置效率。新技术替代传统技术,革新传统产业生产链条,助推产业结构优化调整,推动经济协调、可持续发展(图2)。

图2 产业结构与就业结构协调推动高质量发展路径机理

三、粤港澳大湾区产业结构与就业结构的协调性分析

粤港澳大湾区内部各区域产业布局和发展阶段各异,尤其是珠三角九市和港澳地区的产业基础异质性显著,其产业结构与就业结构发展历程也各异。要深入探究粤港澳大湾区整体协调性,必须先弄清其内部各区域的协调性特征。对此,本文通过就业弹性、结构偏离度以及协调滞后期三个指标对珠三角、香港和澳门三区域的协调性进行定量测度和比较分析,为后文对大湾区协调性水平现状和发展趋势进行原因剖析提供依据。

(一)粤港澳大湾区三次产业的劳动力吸纳和挤出效应

学界用来度量产业劳动力带动的指标主要有就业弹性和结构偏离度。基于此,本文使用上述两指标对珠三角、香港和澳门三个区域进行纵向定量测度,再结合结果进行横向比对分析。

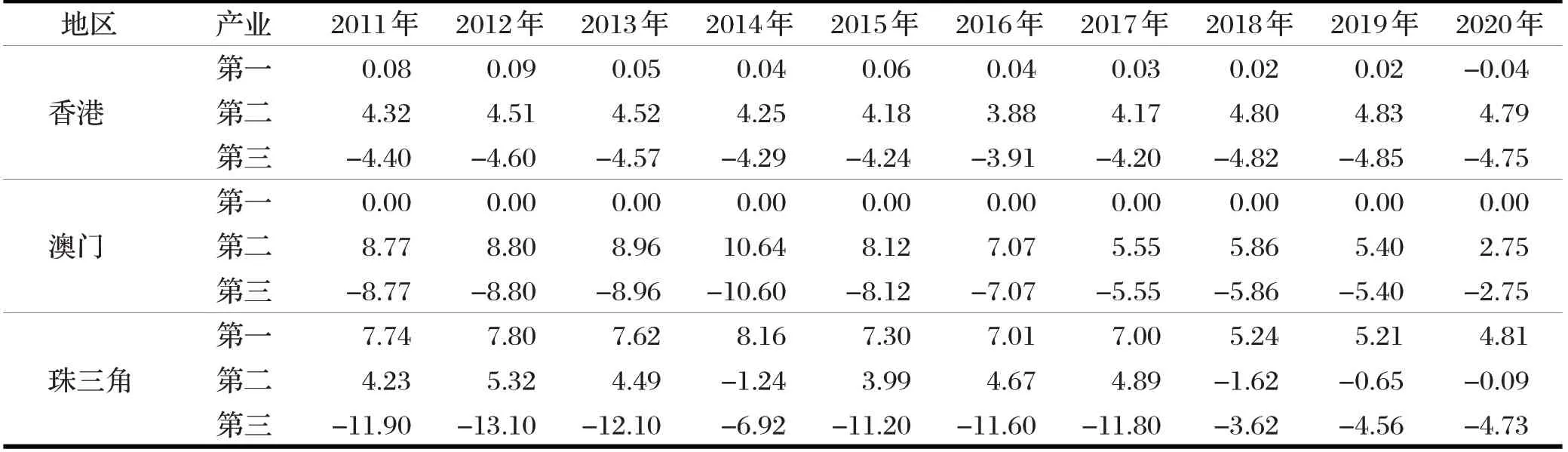

从表1 看,2011 年来,香港农业占比极低,其第一产业就业弹性表现为正负交替,在数值上呈现绝对值收缩;珠三角九市,第一产业稳定保持为负值,且10年来其绝对值持续维持在低位;香港近年来第二产业就业弹性虽于2015年和2018年经历两次陡降,但总体呈现上升趋势,其绝对值向1逼近;澳门的第二产业占比极低,固其就业弹性波动较大,但10年来第二产业就业弹性基本维持正值,且绝对值呈扩大趋势;制造业作为珠三角地区的支柱产业,除极个别年份外,近10年来第二产业就业弹性基本稳定维持在低位;从第三产业看,近10年来,珠三角的就业弹性能稳定维持在正值,指标呈现上升趋势;香港和澳门的就业弹性也只在部分年份出现了较小负值波动,并能够在低位上保持稳定。

表1 2011—2020年粤港澳大湾区三次产业就业弹性

近年来,香港随着CEPA 以及各种协同合作发展规划文件的制定与实施,其与珠三角间的合作模式开始脱离“前店后厂”而开始向“厂店结合”转型,在内地带动下,其第二产业发展态势稳定,且劳动力吸纳能力凸显。澳门同样受区域协同发展的正外部性影响,虽其第二产业占比极低且产业基础薄弱,但近年来其工业劳动力吸纳能力有所提升。珠三角地区第二产业发展势头稳定,持续发挥世界工厂职能,表现为劳动力由第一产业转向第二产业的同时,又由第二产业转向第三产业;工业劳动力趋于稳定结构下的饱和态,第二产业劳动力吸纳和挤出效应不显著。

服务业一直以来是香港和澳门的优势产业和支柱产业。近年来,其稳定和成熟服务业体系保证了两地第三产业的活力和竞争力,其第三产业的劳动力吸纳能力得以保证和延续。而珠三角地区则通过大湾区的区域和产业协同作用,以及港澳两地现代化服务业对珠三角的辐射与扩散效应,其第三产业的劳动力吸纳效应日益显著。

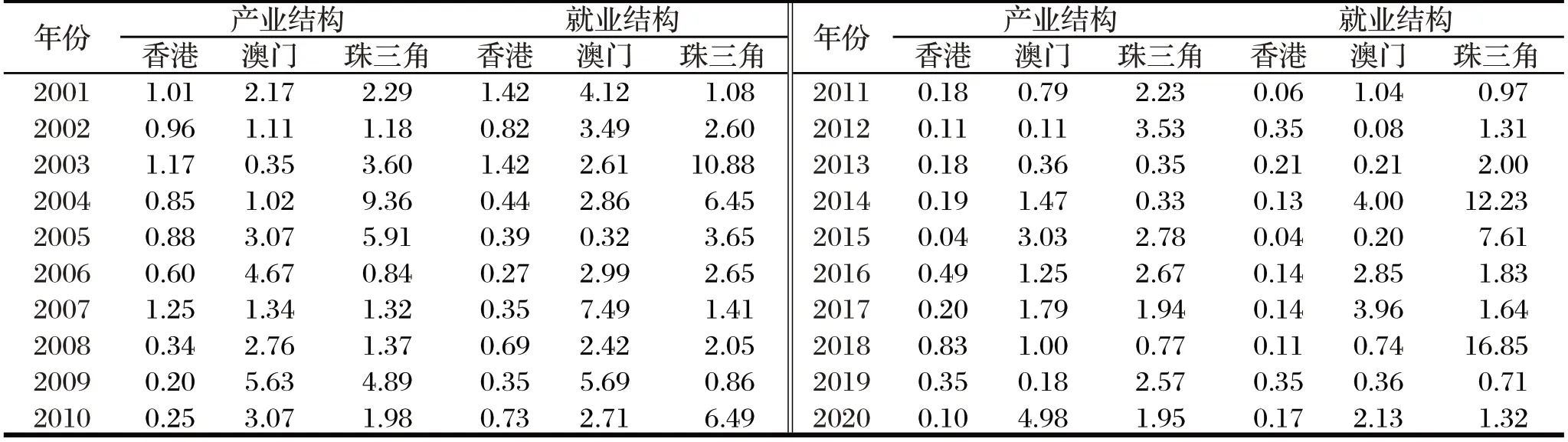

从表2 看,2011 年来,香港和珠三角地区的第一产业结构偏离度均表现为显著下降,其中香港始终保持在0.1 以内的高水平;而珠三角该指标较大,协调性不佳。从第二产业看,近10 年来香港的产业结构偏离度稳定维持在4.5 左右;澳门的产业结构偏离度在2011—2015 年间稳定在9 左右,但2016—2020 年间呈现显著下降趋势;珠三角地区的产业结构偏离度在2011—2017 年间稳定在4~5 的水平,但在2018 年出现陡降且由正变负,并在随后两年由负趋向0。在第三产业结构偏离度上,近10 年来香港稳定维持在-4.5 左右;而澳门和珠三角的变动趋势与之第二产业结构偏离度相对应,当第二产业结构偏离度由正向0 趋近时,其第三产业结构偏离度由负向0趋近。

表2 2011—2020年粤港澳大湾区三次产业结构偏离度

总体而言,珠三角地区农业劳动力过剩问题亟待解决,第一产业劳动生产率有待进一步提高;香港的产业结构与就业结构稳定性强,但其在工业劳动力上出现相对过剩问题,劳动生产率有待提高。澳门和珠三角地区近年来第二产业协调性有所提升,特别是珠三角地区在港澳生产性服务业协同带动下,制造业高端化、智能化发展趋势迅猛,工业比较劳动生产率提升、劳动力潜能得以充分释放,劳动力产业间转移与产业结构变动的协调性向好发展。此外,多年来香港的服务业在稳定增长的同时,始终保持活力与竞争力,第三产业不仅存在劳动力吸纳空间,同时还能够保证比较高的劳动生产率。澳门和珠三角早期皆存在大量的劳动力吸纳空间,近年来劳动力产业间转移和高质量劳动力培育引进并行,优化了其服务业就业结构,在提高其劳动生产率的同时,推进了就业结构与产业结构优化升级的协调进程。

(二)粤港澳大湾区就业结构与产业结构调整的适应性

通过上述协调性定量分析可知,大湾区内部各区域产业结构与就业结构协调性正逐步优化,但现阶段两者并不是紧密协同的关系,表现为就业结构调整显著滞后于产业结构优化升级进程。特别是珠三角地区,两者存在显著的结构性偏差,距离发达国家和高质量发展内在要求仍差距较大。对此,本文采用两步法,分别对珠三角九市、香港和澳门三个区域进行滞后时间测度。具体而言,先通过Moore 结构值对产业结构和就业结构变化程度进行测算,再基于灰色关联分析理论并结合时间平移方法来测定粤港澳大湾区产业结构和就业结构调整间的滞后关系。

Moore结构变化值由John(1978)提出,本文参照王庆丰和党耀国(2010)、马力和张连城(2017)等的做法,将Moore 结构值用于产业结构和就业结构演变趋势动态量化测度。具体而言,将第一、二、三产业视作一组三维向量,以2001年为起始年,以1年为时间间隔,分别计算2001—2020年间大湾区产业结构和就业结构的Moore值。具体计算过程如下:

其中,Ii,t1和Ii,t2分别表示不过t1时期和t2时期的i产业产值占比,Li,t1和Li,t2分别表示t1时期和t2时期的i产业就业人数占比。Moore 值rI和rL分别表示不同时期产业结构和就业结构的相对变化程度,r取值越大,表明两个时期内结构变化越剧烈,反之变化则越小。

如表3 所示,从产业结构Moore 值看,2001—2020 年间,香港的产业结构稳定性强;澳门和珠三角的产业结构波动幅度大,且两地的波动周期均为2~3年;澳门产业结构Moore均值大幅高于香港而略微小于珠三角地区。从就业结构Moore 值看,2001—2020 年间,三个区域的就业结构变动剧烈程度显著大于产业结构,且香港就业结构仍保持高稳定性。其中,香港和澳门就业结构波动幅度逐渐减小,短期上平均Moore 值呈现降低趋势;珠三角的就业结构波动幅度和Moore值则居高不下,平均每2~3年经历一次波峰、波谷交替;澳门就业结构变动最为频繁,每1~2年就会经历一次波峰、波谷交替。

表3 2001—2020年粤港澳大湾区产业结构与就业结构Moore值

灰色关联分析(Grey Correlation Analysis)最早由Deng(1985)提出,遵循邓式灰色关联分析思路,本文将产业结构和就业结构作为参考数列和比较数列。具体而言,将参考数列窗口期选为2001—2010年,在以粤港澳大湾区产业结构Moore 值作为固定基准参考数列不变的情况下,将就业结构当期及其依序滞后9 期的Moore 值作为比较数列,基于上述灰色关联模型对数据依次进行无量纲化处理、差序列获取以及确定分辨系数②后求得最终灰色关联度。具体计算过程如下:

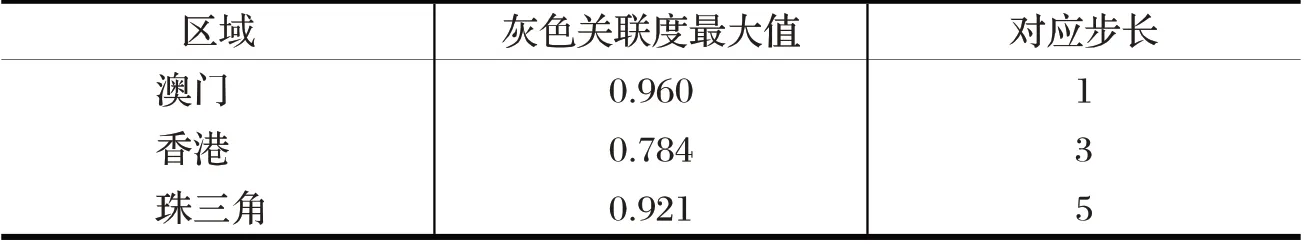

其中,x0(k)和xi(k)分别表示k时期产业结构和就业结构Moore值。在时间平移处理上,根据步长T依次做10 组灰色关联度分析,其中步长T为0 时,参考数列和对照数列同时取2001—2010 年对应Moore 值,步长T为1 时,参考数列保持2001—2010 年对应取值不变,而对照数列则取2002—2011 年对应Moore 值。同理,步长T为其余数值时进行相同时间平移处理,共得到包含当期和依次滞后9 期共10 组灰色关联度结果,表4所示结果为粤港澳三地10期灰色关联中最优匹配结果。

表4 粤港澳大湾区产业结构与就业结构Moore值的灰色关联度

由表4可知,澳门就业结构灵活性最强,香港其次,且两地就业结构随产业结构变动的调整滞后期较短,分别为1年和3年。而珠三角地区就业结构刚性强,其调整明显滞后于产业结构优化升级进程,调整滞后期长达5年,显著大于香港和澳门。

四、结论及建议

(一)研究结论

基于21世纪以来粤港澳大湾区产业和就业结构的发展趋势,本文运用就业弹性和结构偏离度对粤港澳大湾区产业结构与就业结构的协调性进行定量测度,并运用Moore 结构值和灰色关联分析对协调时滞性进行了深入分析,所得结论如下:

1.粤港澳大湾区产业结构与就业结构协调性低

近年来,香港的就业结构与产业结构稳定性强,不存在明显结构性波动,其协调性水平稳定但未达最优,且未向好发展;澳门和珠三角产业结构与就业结构波动幅度大且频繁,虽其协调性近年来持续向好发展,但珠三角产业结构与就业结构协调性水平显著低于港澳;珠三角地区就业结构路径依赖强、刚性大,不能迅速调整以适应各种外部冲击以及产业结构优化进程,其就业结构灵活度和适应性显著弱于港澳地区,表现为就业结构调整显著滞后于产业结构。总体而言,粤港澳大湾区内各区域产业结构与就业结构协调水平不均衡问题突出,核心-边缘的协调性跨度大、异质性显著,整个大湾区产业结构与就业结构协调性仍处较低水平。

2.珠三角和香港、澳门间的产业与就业结构不均衡问题突出

对比世界一流湾区,粤港澳大湾区的特殊性在于“一国两制三地,三个关税区和三个法律体系”,各种行政壁垒和市场壁垒严重阻碍湾区内要素流通,使资金、劳动力等要素难以在区域间实现合理高效的配置。例如:体制机制层面,在内地“强干预”和港澳“弱干预”体制下,珠三角和港澳在市场经济体制、运行、监管和营商环境上存在显著差异;在资金流动上,三个关税区、三种货币,使其之间信息和交易成本大幅增加,而且大湾区金融配套服务不均衡、资金流动管理机制不健全等,导致资金跨境流通难度大;此外,包括户籍制度、社会保障、人才评议的差异,以及资格互认的障碍等,也阻碍了劳动力要素畅通地流动。

具体来看,珠三角地区协调性显著落后于港澳两地的原因主要有以下几点:一是珠三角内部九市产业基础各异,其中,既包括广、深两座依靠创新驱动的核心枢纽城市,同时也包括佛山、东莞等传统制造业强市,还包括具有良好农业基础的肇庆,整个珠三角地区产业发展水平呈现不均衡、多元化状态。相反,以金融、专业服务、贸易等为主导的香港以及以博彩和旅游等为主导的澳门长期以来具有稳定的发展模式和成熟的现代化服务业体系,其产业发展呈现较强专业性和稳定性。二是粤港澳三地社会保障制度体系存在差异,广东省目前是以社会保险为主体,社会救助、社会福利和优抚安置为补充的社会保障制度体系,强调参保个人和用人单位的缴费,保障水平较低。香港以社会救助为主的社会保障体系,强调对经济困难人群的救助;澳门则是以基本社会保障和非强制性中央公积金的双层式社会保障体系。港澳地区的社会保障体系中,财政投入资金量大,社会福利水平更高。社会保障制度的差异,导致三地在人才培育引进和劳动力流动性上存在显著差距。三是港澳两地的GDP 远高于珠三角平均水平,三地在经济发展上的差距反映在居民消费和储蓄、医疗、教育、交通等各方面。相对优渥的生活环境和良好的社会氛围,使港澳地区吸纳了大量人才,因此,大大提高了其就业结构的韧性和灵活性。

(二)政策建议

1.利用好政府和市场力量,深化劳动力要素市场化配置改革

政府方面,大湾区世界级城市群建设具有“一国两制”独特性,需要在保持制度多样化优势与空间结构复杂性的基础上,通过打破劳动者户籍、身份等一系列制度性约束,进而突破制度壁垒和行政壁垒。借鉴世界一流湾区经验,政府应减少直接对资源配置和生产活动的干预,而更多地参与基础设施和法律保障体系建设,致力于优化营商环境。市场方面,深化CEPA 的实施,抓住RCEP 带来的区域一体化发展机遇,推动粤港澳以建立统一市场为前提的“厂店结合”自主合作,促进多层次、全方位长效合作机制的建立。以“大资金、小流通”“玻璃门、弹簧门”等问题为突破口,着力破除市场壁垒,推动资本等要素实现跨界自由流动,建立起湾区维度的要素统一市场,形成规模更大、效率更高的大湾区产业融合集群发展腹地。在政府调控和市场主导双管齐下,激发劳动力流动活力、畅通要素流动渠道、提高资源配置效率,实现多元化投资和劳动者就业岗位与产业需求的最优匹配。

2.推进错位发展和优势互补,以现代化产业布局引导就业结构实现优势互补型协调发展

2021年广东省数字经济增加值达5.9万亿元③,高技术制造业总产值达5.3万亿元,先进制造业总产值达9.2万亿元④;香港和澳门在人工智能与集成电路设计,以及数字化应用等领域也展现出较强的研发能力,截至2021年底,香港金融、保险及地产行业企业使用云端服务的比例已达98.3%⑤。从就业端看,2021年广东数字经济带动就业人数居全国第一,香港资讯科技相关服务业有10509家机构单位及56882个从业人员⑥。目前,粤港澳大湾区高质量发展要以“双十”产业集群等现代产业体系构建思路为导向,加快现代产业体系构建。

一是广深港澳四个核心枢纽城市,应大力推进金融、科技、航运物流、会展、文娱等产业与制造业融合发展集群,实现自身就业结构与现代产业体系布局的协同耦合。

二是佛山、东莞等传统工业城市,应充分发挥自身装备和汽车制造等产业基础优势,抓住双向挤压下的产业转移机遇,注重技术和人才的引进和培养,通过创新联合体和产业技术创新联盟等形式,与广深港澳开展深度产业融合。

三是对惠州和中山等制造业规模不断扩大的城市,应在利用好五金加工和汽车制造等工业基础的同时,瞄准人工智能、新能源和信创等战略性新兴产业,依托广深港澳的创新研发资源,进行应用场景基地打造,推动第一、二产业劳动力向第三产业转移,并凭借错位发展优势抢占新兴产业高地。

四是肇庆和江门等以农业为基础的城市,应通过职业培训和技能学习,促进农村劳动力转移到制造业和服务业领域,实现内部就业结构优化和劳动力异地转移。一方面以产业结构内外部优化引领就业结构调整的同时,充分发挥劳动力的能动反作用以支撑和反哺大湾区产业结构优化升级;另一方面须重视核心-边缘导致的湾区内协调不平衡问题,处理好中心城市虹吸和外围城市涓滴的关系。

3.重视加强劳动者素质的提升和人力资源的有效利用

一是加强教育顶层设计,加大教育投入力度,打破区划、结构和行政三大壁垒,建立高校联盟和大学集群。依托香港大学、香港科技大学、澳门大学、中山大学等顶尖大学,构建教育教学集群、创新创业集群、重大科技基础设施集群以及高水平学科集群等,在推动高水平人才培育的同时,实现劳动力专业知识技能与大湾区产业发展需求高水平匹配。

二是提高人才服务保障供给力度,如通过建立境外专业人才职业资格准入负面清单,简化签证、居留、落户程序,推动粤港澳社保、医疗等领域互认互通及人才子女教育权力同等赋予等措施,为国内国际人才提供服务和政策保障。

三是打造大湾区资源和信息共享合作平台,推进粤港澳人才合作示范区建设。一方面通过推进粤港澳职业资格互认、建立“人才绿卡”制度,畅通湾区人才流动、引进和储备,另一方面推动跨地域产学研合作,探索粤港澳联合资助研发项目、仪器设备跨境使用,积极推进集高校、科研机构、企业、孵化器、双创平台和PE/VC 于一体的产业创新服务综合体建设。通过平台资源和信息共享,充分发挥大湾区产业和人才集聚的共生效应和乘数效应。

注释:

①香港(港币)和澳门(澳门元)产值数据分别根据中国人民银行以及澳门金融管理局发布的当年平均汇率进行折算。

②参照相关文献研究的做法,本文将分辨系数取值确定为0.5。

③⑥《2022年大湾区数字经济蓝皮书》课题组根据相关数据资料整理所得。

④数据来源:《广东统计年鉴2022年》。

⑤香港特区政府统计处:《资讯科技在工商业的使用情况及普及程度统计调查报告》,2022年2月28日。