公共艺术:从符号、空间到文化精神

2023-10-19刘明亮

刘明亮

(齐鲁师范学院 美术学院,济南 250200)

19 世纪后印象主义画家高更,创作了自己的作品:《我们从哪里来?我们是什么?我们往哪里去?》,由此发出了自己作为画家的身份之问。实际上,这种困惑,一直困扰着人们。特别是进入20 世纪后,随着战争、疾病、以及高度工业化发展带来的环境污染、生态破坏、人的异化等一系列问题的出现,更增加了人们的追问我们是谁、我们和世界是什么关系、我们要走向哪里、我们和“他者”如何相处、我们如何进行自身身份的确立等等这一些列问题,这是每个人都必须面对和回答的。

在面对和回答这些问题时,艺术,尤其是公共艺术具有自身优势,艺术家也在这种追问中扮演着重要角色。就西方艺术来看,古希腊古罗马开始,就已经有了公共艺术特征的艺术形式,如古希腊雅典卫城的帕特农神庙、意大利罗马的图拉真纪念柱等;在中国,艺术一直都承担着“成教化,助人伦”的功能。“在黄帝时,已有所谓绘画者,如画蚩尤之像以弭蠢乱;图神荼与郁律之形以御魔鬼。帝又旁观翚翟草木之华,于衣裳染以五彩为文章,是则取形傅色,应用绘画以章衣裳矣。”[1]15由此可知,图画出现,自黄帝时即有。郑午昌认为此时的绘画,“其制作动机,系人生的,而非艺术的。”[1]15换句话说,即教化的、人伦的艺术。至夏商周时期,象征国家政权的“九鼎”青铜器,成为王权至高无上、国家统一昌盛的象征;而汉宣帝则诏令在麒麟阁图绘霍光、张安世、赵充国、苏武等十一人肖像,并题以官爵姓名,“既表示朝廷对已故功臣的褒奖,又激励后人报效祖国。这是一次大型的纪念性绘画活动,当时影响极大”[2]42,还有诸如唐时阎立本所绘《凌烟阁功臣图》等作品,都具备着今天所讲的公共艺术的特征。

就今天概念意义上的“公共艺术”发展来看①,一般认为始于20 世纪60 年代的美国。“各国‘公共艺术’的兴起时间不一,但‘公共艺术’的全面兴盛还是在‘二战’以后,美国的‘公共艺术’经过罗斯福新政的推动,让政府资助型艺术出现在各大城市的公共空间里,从而为20 世纪60 年代的公共艺术项目打下基础,也让‘公共艺术’快速发展。”[3]89-94

当然,除了美国,其他国家和地区,也都兴起了公共艺术运动。如20 世纪20 年代兴起于墨西哥的壁画公共艺术运动等;中国的公共艺术则以纪念性雕塑,如名人像和纪念碑等为代表,旨在纪念和宣扬英雄事迹、革命精神和爱国主义精神,“作品特点多为历史的再现与歌颂、国家文化与精神的构建、弘扬民族文化、增加民族凝聚力、修复战争创伤等。”[4]57-58之后则逐渐融入城市生活的城市雕塑、公共壁画、环境艺术等为代表的公共艺术形式。比如,在首都国际机场壁画中,袁运生创作的《泼水节——生命的赞歌》,是最具影响力的作品之一,壁画之中表现了三位正在沐浴的傣族少女。这在外媒看来,“中国在公共场所的壁画上首次出现了女人体,彰显了中国真正意义上的改革开放。”[5]

当前,中国的公共艺术开始积极介入乡村和新农村建设,成为“艺术乡建”的一个重要方面。这一方面起到宣传和促进乡村发展,促进新农村生活质量的提升;另一方面则因艺术的介入,不但提升了农村生活的艺术氛围,促进了经济发展,还提升了农村生活的品味和品质,起到了净化心灵和凝心聚力的作用。

笔者拍摄的章丘三涧西村的公共艺术宣传壁画:左图为总书记视察三涧西村的图片(习近平总书记于2018 年6 月14 日,考察济南市章丘区双山街道三涧溪村);右图为章丘铁锅的宣传(章丘铁锅曾多次受到中央电视台关注,是章丘的特产。章丘铁锅始于中国的春秋时期,具今已有两千多年历史。2018 年入选济南市市级非物质文化遗产项目;2020 年,章丘区政府申请将“章丘铁锅”列入地理标志产品并予以保护)。

总之,公共艺术不仅带动当地的文化艺术和经济的发展,还不断凝练和塑造着具有地方特征的地域精神和文化精神,因为“公共艺术会间接改变或潜移默化地影响群众的文化观念与审美趣味,是社会文化建设的重要组成部分。”[4]57-58

一、作为符号的公共艺术

哲学家海德格尔在《艺术作品的本源》中曾说过:艺术始终是历史性的。这种历史性,便集合了历史的事件、集体的情感以及传统的叙事。从这段话中可以表明,艺术始终是一种文化符号、精神符号,既有所指,也有能指。美术作品则是以视觉形象为语言的、融合了创作者理念和精神的象征符号,而作为公共艺术中的美术作品,则更是如此。

图1 柯勒惠支 反抗

具体看,艺术作品是一个符号系统,它具所指和能指的功能。以绘画作品为例,从所指来看,更多指向其本体功能:内容、形象、构图、色彩、黑白灰关系、虚实、肌理、形式要素等等,即视觉层面的呈现;能指则是画面表征背后的思想倾向:或创作者自身的情绪、情感、理念,如印象派画家梵高的作品,则是其自身情感的强烈表达,而挪威画家蒙克的《呐喊》,则体现了其沉闷、焦虑并且孤独的情感,颜真卿的书法作品《祭侄文稿》,是追祭其从侄的草稿,用笔苍辣,结体宽博,从字面看是追述“父陷子死,巢倾卵覆”、取义成仁之事,但字里行间却充满着一种悲愤、激昂之情;该符号系统,还是时代精神、民族情感,或某种暗喻、某种批判等等。再如德国版画家柯勒惠支的《反抗》系列作品,则是对战争的控诉,其作品已经超越画面本身,而是某种反抗精神和呼喊。这正如柯勒惠支的主张:“我同意我的艺术是有目的的,在人类如此无助而寻求援助的时代中,我要让我的美术作品发挥作用。”因此她反对资产阶级“为艺术而艺术”的主张,而是认为艺术作品应该担当唤起人们的觉醒,鼓励人们站起来反抗的责任。从柯勒惠支的作品可以看出,艺术作品作为符号系统,除了作品本身的所指和能指外,还包括作者自身的情感和意图。当然,这种本意,一方面是作者作为个体所具有的独特的情感和理念,另一方面又要认识到,这种本意也是一种集体情感的体现,是如荣格所言的“集体无意识”,换句话说,是时代精神的某种体现。

可以看出,作为非公共艺术出现的美术作品,是以形象为语言的、融合了创作者理念和精神的象征符号,其更多以艺术的本体作为标准,是一个自足的系统,是如布洛克所言的“自治体”。因此,艺术作品具有自身的特性,布迪厄也曾指出:“文学和艺术中的象征性符号系统,是在文学和艺术场域中,经历史延续和精神创作自律性的反复铸造和磨练,采取非常特殊的形式而存在。”[6]91

但公共艺术,显然不同于传统的独立的艺术作品。由于公共艺术的公共性特征,使得艺术作品与空间紧密结合,作品本身不再是“自治”性的,而是空间的、共享的、互动的、不断诠释的艺术形式,其指向已非艺术作品本身,而是某种区域特质、文化精神,甚至是民族的或国家的精神指向。如为了纪念在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄,在我国首都北京修建的人民英雄纪念碑,其碑座束腰部分镶嵌着十块浮雕,是用以代表每一个重要历史阶段和最为我们所应记住的人民英雄历史事迹。“纪念碑浮雕,清晰展现自鸦片战争以来中国人民浴血奋斗的艰辛历程,折射出实现中华民族伟大复兴的坚强意志,对广大人民群众缅怀革命先烈奋斗历史,表达爱国主义情怀具有重要意义,是增强‘四个自信’、激发民族精神最直观的教材。”[7]

图2 人民英雄纪念碑浮雕:胜利渡长江解放全中国(局部)

那么,什么是公共艺术呢?从公共艺术的定义来看,其定义多有不同。通常来说,有广义和狭义之分。广义上看,凡是那些公众可以参与、欣赏,以及与之发生关系的,处于公共空间的一切艺术形式或行为,都可称作公共艺术;而狭义上的公共艺术,则是指雕塑、壁画、环境艺术、装置及公共设施等处于公共空间内,且与空间进行紧密结合的,体现一定区域文化特征和文化精神的艺术作品。另外,公共艺术学者卡梅伦·卡迪亚尔 (Cameron Cartiere)和雪莉·威利斯认为公共艺术必须符合至少以下一个类别:进入或观看的公开性、公共利益、公共空间、公众资助等。

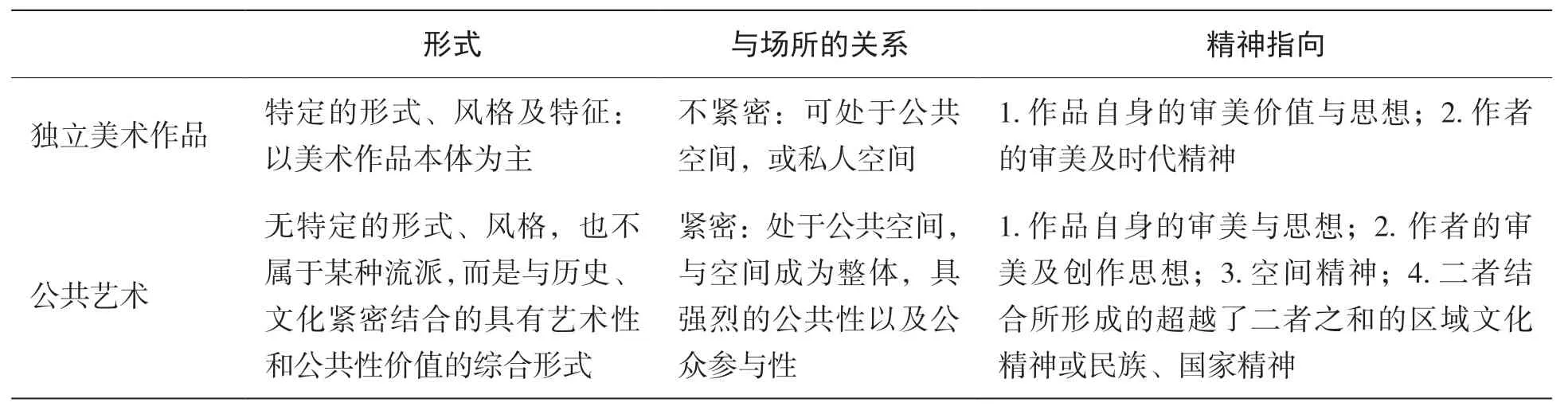

综上可知,公共艺术由于其公共性和特殊文化指向,而不同于传统意义的独立美术作品(本文主要从美术作品的角度分析)。二者主要异同见表1:

表1 独立美术作品与公共艺术作品之异同

由此可知,公共艺术以超越自身独立的艺术作品形式,与公共空间相结合,形成了更加复杂的艺术形式。这种艺术形式,已非单纯用艺术风格、流派和种类来划分,而是一种突出公共性和公众参与性的综合形式。美国费城现代艺术协会主席卡登曾指出:“公共艺术不是一种风格或运动,而是以连结社会服务的前提为基础,借由公共空间中的艺术品的存在,使得公众的福利被强化。”卡登的这段论述,虽未完全说明什么是公共艺术,但我们已经从中看到了公共艺术的综合性,以及与传统独立艺术品的区别。

换句话说,公共艺术的落脚点,并非艺术本身,而是通过艺术和空间指向某种文化精神,成为某种文化符号,以此唤起公共意识以及文化体验。再如由雕塑家爱德华·艾瑞克森创作的丹麦小美人鱼铜像,源于丹麦童话作家安徒生《海的女儿》,坐落于哥本哈根朗厄利尼海滨步行大道东侧的浅海中,其形象早已成为一种文化象征和美好品德的体现,成为哥本哈根甚至丹麦不可或缺的城市标志符号。

当然,伴随着20 世纪后期全球关于文化规划、文化产业和“创意城市”等理念和政策的实施,公共艺术成为其中重要的一个环节。在这一过程中,公共艺术已经开始由国家意识形态和文化立场转入公共艺术空间,转入艺术化表现和区域文化精神定位方面,由此,公共艺术更多参与到区域文化建设(包括乡村、新农村建设等)和城市文化精神塑造和提升中。

二、空间

空间,无论是法国思想大师列斐伏尔的“空间的生产”理论,还是美国地理学家爱德华·W.索雅的“第三空间”概念,都在探讨空间的多种可能性以及空间的能动性,都认为空间不仅仅是物理的,它还是精神的。总之,空间不仅是自然的,它还是社会的、政治的、经济的和文化的。从公共艺术的视角看,公共艺术所涉及的空间最终指向区域文化精神、民族精神或国家精神。

关于“空间的生产”概念,列斐伏尔颇具原创性的提出了“三元辩证法”,这种提法,不同于传统的“二元对立”概念,在埃尔登(S.Elden)的研究中,认为应对列斐伏尔的提法作如下理解,即“感知的空间是一种物理空间;构思的空间是一种精神构造和想象的空间;体验的空间则是一种日常生活中被加工过的空间”[8]序言。如果说公共空间是一个被感知的空间的话,那么,构思的空间则源自参与公共艺术创作的规划者、赞助者和艺术家;而体验的空间则侧重公众的参与,即公共性的介入。

当然,公共艺术的空间,因为艺术的介入,已经不同于空间自身。除了空间自身所具有的精神性,艺术的介入,让这种空间精神更加复杂化,并最终形成一种指向文化精神的场所或某种场域,成为一个新的空间。关于这一点,《文化城市》的作者查尔斯·兰德利(Charles Landry)也有论述:场所的依附性被视为情感价值的中心。这实际是一种“地方重塑”,即“公共艺术不能仅局限在艺术本体的层面上,而应与空间相结合,重塑地方文化、凝练和提升地方精神,这包括历史的、人文的、文化层面的有形的和无形的诸多因素的综合考量”[9]135-141。这段论述说明了公共艺术并非单纯物理空间的展示,更是心理空间、精神空间和文化空间的塑造。为什么会如此?空间是如何指向精神性?公共艺术又如何指向这种精神,并为进入的群体所感、所知,并使之最终成为公共艺术的参与者和完成者?艾帕瓦克斯在《集体性记忆》的一段话,给予我们一定的启发,他认为:当一个群体成为空间的一部分时,群体会将此部分的空间转变成自己的意向,同时群体也会屈服或顺应与之相对抗的一些具体事物,群体会自限于本身所建造的框架中[10]167。当然,这里的框架我们应该理解为更高层面的集体的、文化的,甚至是民族的、国家的精神。

对公共空间及公共性的探讨,我们还须返回头来,重新思考法国哲学家阿伦特以及哈贝马斯的相关论述。从阿伦特到哈贝马斯,都强调公共空间或“公共领域”的公共性,虽然在他们这里,“公共领域”并非单指物理上的公共空间,而是拓展到政治和精神领域。但在公共性上,二者都强调了公共性的重要性:公共性保障人们能自由、平等的交流、自由的发表自己的见解和主张,这既是实践渠道,也是重要目的。只不过二者的侧重有所不同。在阿伦特那里,公共性的重要价值在于人们通过公共空间的言谈和行动展现自己的独特性,从而实现人性的“完整性”;而哈贝马斯则更强调公共空间与市民社会的密切关系,“公共领域”是市民社会重要的交流和论争平台,一方面,基于公共领域的公共性特征,不仅人们都可以不受限制的自由进入,而且可以平等、自由、自主的进行交流,并发表自己的言论和主张;另一方面也是“抵抗国家和经济殖民化影响的堡垒。政治权力必须根植于交往权力,根植于市民社会的商谈和交往,根植于受到公民社会力量控制的公共领域”[11]24-34,160。

当然,哈贝马斯的“公共领域”理论的前提预设是国家与社会的分离,而我们所处的时代则是国家和社会的紧密融合,因此我们今天讨论的公共空间则是一个多元主体互动的空间,它不仅是参与者自由进入、交流的平台,也是民族精神和国家意识得以融合、彰显的空间。这一点,公共艺术恰恰具有天然的优势,艺术与空间的完美结合,已经不仅仅是公共艺术本身的价值,而是进而形成新的社会空间,形成更加有效的交流和表达平台。

因此,今天对公共艺术,尤其是公共空间的讨论,不仅要强调其公共性价值,更应看到其人文性价值以及精神性价值。具体来看,空间的人文性和精神性,在中国文化语境中,早期则是与道德修养联系在一起的。《论语·雍也》篇谓“知者乐水,仁者乐山”,便是空间与道德观念上的结合。水与山所代表的自然空间,已然成为某种精神符号,其意义超越了空间的物理性,而与人文精神紧密相连。

从中国的传统文化来看,我们只要将某些代表性的概念列出,其中要义则清晰可见了:竹林七贤——兰亭——山林之趣——林泉之志——林泉之心。

竹林七贤是魏晋时期,以嵇康、阮籍为代表的七贤,由于党锢之役,为避祸故,悠游山林(山阳县,今河南焦作修武县,可能为现今云台山一带),喝酒、纵歌,肆意酣畅,世谓七贤,后与地名竹林合称,谓竹林七贤。如阮籍,“本有济世志,属魏晋之际,天下多故,名士少有全者,籍由是不与世事,遂酣饮为常。”[12]42而兰亭,则因与王羲之的书法名作《兰亭集序》紧密相连,而闻名海内外,甚至,兰亭在某种意义上,已经成了中国书法的代名词,这从书法设立的最高奖——兰亭奖——可见一斑。结合列斐伏尔的“空间的生产”理念,返回头来再看如上诸例,可以进一步明晰:空间是生成的,是结果;同时,又是“生成”的,即空间还是一个不断生成的过程。这正如柳宗元所言:“夫美不自美,因人而彰。兰亭也,不遭右军,则清湍修竹,芜没于空山矣。”从柳宗元的这段话中,我们知道,如果不是王羲之等人在兰亭的文化活动,那么,不仅人们不会知道兰亭这个地方,更不会有兰亭的精神指向和象征意义,而兰亭也仅仅就是一个普通的地名而已了。

除了具体地点,相对抽象的“山林”“林泉”等亦逐渐成为某种文化精神象征,而超越了单纯的空间指向:宗炳《画山水序》“山水以形媚道”(“观道”“卧游”“畅神”),是对山林之趣的向往;王微《叙画》之“畅神”说,则是在“山水和山水画中寻找精神的寄托”②,至宋初范宽,“居山林间,常危坐终日,纵目四顾,以求其趣”。由此,到郭熙《林泉高致》,以“林泉”概念为代表的空间,逐渐转化为某种隐逸思想的象征,直至成为中国传统的某种文化精神和向往的符号。“林泉”“山林”等空间,则成为“隐逸者情思的对象”[13]37进而上升为“林泉之志”“林泉之心”。按照宋灏的解释:“‘林泉之心’是脱离万事匆忙的正常情况,亦脱离功名、社会等脉络,而且此心态牵涉个人与个人归属周遭之间的关系,进而使个人对其身处场所心中所酝酿的兴致。”[14]44-55

综上,公共艺术的介入,导引、凝练,提升了场所的文化精神。一方面,使得场所成为具备历时性和共时性的综合空间,连接着文化记忆,寄托着情感;另一方面,这种空间由于其公共性以及公众的参与性,使其具备了“开放性、互动性和民主性”[15]168-170的特征,由此,空间得以不断地增值和再生。所以,“公共艺术作品不仅仅是被置于一个公共空间,还对作品所处的空间有着建构性: 意义的增殖、话语的生产和审美的重塑”③。这种增值和再生,最终形成一种精神的“场域”——其间涉及诸如身份的认同,以及涉及到个人与集体,自我与“他者”关系的话语场域。而这种场域,涉及到更广泛的社会议题,包括诸如性别、种族、阶级、身份认同、社会公平、生态环境以及战争等引发的诸多问题,这在某种程度上,强化了公共艺术创作中的公共议题以及公众利益。

总之,无论是中国传统的“五方”观念,还是世界各地的圣地、祭坛、神庙以及其它,直到后现代的福柯对空间所作世俗空间、神圣空间的划分,还是布迪厄艺术场域的再生产,都在探讨空间的物理性、精神性价值,也同时看到了空间的复杂性以及其再生产性和增值性。

具体看,如中国传统的“五方”观:在“东西南北中”五个方位中,“中”从空间方位上具中心位置,其它方位处于“中”的四方,是边缘,是外围。因此“中”的位置,象征着权威、中心、中央等含义,而外围的四方则拱卫和服从于中心。在此,“四方和中心形成一个结构整体,一个三维宇宙观,”[16]67即:政治中心——“我”;地域中心——“祖先都城”;宇宙中心——“王族祖先”;由此可知,“四方-中心起着文化总体的作用,它不仅将政权神圣化或合法化,而且建构了统治本身。”[16]77

再如神圣空间,“空间被人为地分割了,它的非均质性为两种空间的重新划分创造了条件。神圣化的空间粉碎了空间的同质性,而祭坛或神庙就处于这个神圣空间的中心。一个祭坛或一座神庙也就是一个神圣空间的坐标,一个可以为万物指定方向的坐标。”[17]12-13从这段话中可知,以神庙为代表的空间,成了一个为万物指定方向的坐标,这有些类似于中国传统“五方”观。实际上,类似这一类坐标所形成的中心,都成了神圣空间的代表,成为人们朝圣的对象。从这一意义看,“圣地、殉道者的墓地、包括古代的遗迹和古老的风俗,都是虔诚的对象。”[18]139诸如上述各类空间,都不可否认的与某种精神、信仰或文化相连,离开了这些精神性价值,空间只能是物理性的,是工具性的容器价值。因此公共艺术与空间的结合,既要考虑到艺术性价值,还应考虑空间的精神性价值。除此之外,二者结合后所形成的新的空间的复杂性、精神性以及综合性指向,也应作出新的综合考量。

三、文化精神

处于公共艺术空间中的艺术作品,和其所处的空间,是具体的,可感可视的,而精神则是非具体的,也不可视,只能在心灵层面上去感知。换句话说,公共艺术是用具体可感可知的艺术品、空间及公共参与,呈现和塑造着区域特征、文化精神,甚至是民族的和国家的精神指向,是用“有形”表“无形”。

正如上文所述,公共艺术主要包括处于公共空间的艺术作品、供艺术作品呈现的公共空间(场所),以及进入空间的不同公众及参与等。但作为公共艺术层面的内涵来看,其不仅仅是这些部分的简单组合,也非部分的简单相加,而是通过不同部分的结合,而超越性的完成某种文化精神的呈现、塑造和提升。

就公共艺术指向的文化精神来看,应该包括三个层面:第一个层面是空间特性(特质)所指向的文化精神,即场所精神,在诺伯舒兹看来:“场所精神的形成是利用建筑物给场所的特质,并使这些特质和人产生亲密的关系。”[19]23这里,包含两个方面的含义,一是建筑物给场所的特质,二是与人所产生的关系。实际上,除了建筑物所给予场所的特质外,某些特殊的场所,正如上文所提及的诸如“兰亭”“山林”“林泉”等自然场所,由于其涉及到与人所形成的密切的文化关系,因此,也一样具备场所精神,这是需要注意的。

第二个层面是由某种文化精神导引,寻找适当的艺术形式,创作出经典的艺术作品,并借助与空间场域的融合,而形成独具特色的公共艺术个案。正如张羽洁在对第五届国际公共艺术奖案例解析时写的:“我们看到了世界各国的艺术家在推动社会进步和发展道路上的努力和探索。他们针对各自区域存在的问题,结合地方的资源和特点,选择不同的社会赋能路径进行创作。他们或单点切入,或多点结合,根据问题的不同着眼点灵活地选择入点和出点,充分发挥艺术的想象力和创造力,以小搏大,用艺术的星星之火以及公众参与的力量燎原世界,这正是公共艺术的追求所在。”[20]54-65

再如某省属院校内建设的一处文化长廊,实际上即是一种公共艺术形式。长廊以浮雕和碑刻的形式,呈现了中国历史上重要的思想家、教育家、哲学家等,目的是结合师范院校的特质,以及所处齐鲁大地的地域文化特征,弘扬以儒家思想,特别是以孔孟为代表的君子文化、教育思想、以及齐鲁文化和精神。一方面是形象呈现,即以浮雕形式表现这些重要历史人物形象,这里既有写实精神,也有艺术表现;另一方面则是齐鲁文化精神的表达,通过形象化的艺术形式,从教育层面、君子之风、君子之学、君子之责等方面,以可视化的视觉形象,去表达无形的文化精神。同时,由于其处于大学校园之中,因此在所指和能指上具有更深层的意蕴。文化长廊在宣扬和呈现传统文化精神的同时,提升着学校的文化价值取向,在更深层次上结合新时代的文化特征和学校特质,进而反哺齐鲁文化精神内涵,使之在新的时代,更深化、更感人、更具生命力。

第三个层面,则是通过这种经典个案的公共艺术,进一步抽象、凝练,或再提升某种或历史的、或民族的、或时代的、或国家的文化精神。比如上文提到的人民英雄纪念碑及其浮雕的建立,即是为了纪念反抗侵略者而牺牲的人民英雄;也表现了继承革命先辈爱国情怀、捍卫和平幸福的愿景和理想,并最终成为中国人民坚韧不屈,为了和平而勇于牺牲的精神象征。

四、结语

公共艺术不是艺术和空间的简单相加,而是大于二者价值之和,具有增值性价值。这正如格式塔原理所揭示的:“整体绝不是局部的简单相加,而是大于局部之和”。因此,公共艺术的增值性,一方面体现其作为文化符号的艺术性,与公共空间相结合的综合性和公共性,以及由此增加的艺术品的能指和所指——凝练、提升和强化了的空间的场所精神;另一方面,则是由艺术符号和场所精神导向的一种形而上的区域的、民族的和文化的精神。换句话说,公共艺术,从符号、空间,到最终导向了身份的确立、文化精神和身份的认同、以及凝练和塑造了民族之“魂”等。

关于“培根铸魂”的工作,习近平总书记曾作出重要论述:“文化文艺工作、哲学社会科学工作就属于培根铸魂的工作,在党和国家全局工作中居于十分重要的地位,在新时代坚持和发展中国特色社会主义中具有十分重要的作用。这里的‘根’是精神之根,这里的‘魂’是精神之魂。”[21]总之,公共艺术,是“物”(艺术、符号)——“场”(空间)——精神(民族的、文化的、国家的)的综合体,无论是在城市发展、文化交流,还是乡村建设中,都有自己独特的优势,并发挥着重要的作用。

注:

① 公共艺术的定义,多有不同,就其特征而言,普遍认为包括艺术性、公共性和文化精神等方面。具体来看,公共艺术分为广义和狭义两个角度。广义上将公众可以参与、欣赏或发生关系的具有动态特性的一切艺术形式或行为都划归为公共艺术,而狭义上的公共艺术是指雕塑、墙画、艺术装置、景观小品及公共设施等物质化或形象化的公共空间内的艺术作品。另外,公共艺术学者卡梅伦·卡迪亚尔 (Cameron Cartiere)和雪莉·威利斯认为公共艺术必须符合至少以下一个类别:进入或观看的公开性、公共利益、公共空间、公众资助;而朱珈儀认为还应考虑艺术家创作动机和作品产生的公共效应,而非仅仅将其看作一种艺术形式。

② 绍兴城西南兰渚山下,与禹陵、东湖,并立为绍兴市郊三大著名风景点。

③ 场所精神,是挪威学者诺伯舒兹(Noble Schultz)在《场所精神:迈向建筑现象学》中提出的概念,认为对建筑的解读应针对不同情境需要及不同解决方式,目的则是满足人类在精神,而非单纯的通过种类来划分和肯定其作用。