腕踝针辅助治疗脑梗死偏瘫患者的临床研究

2023-10-18张晓丽文健秋段小妹关满虹何玲虹

张晓丽,文健秋,段小妹,关满虹,何玲虹

(1.大理大学,云南 大理 671000;2.大理白族自治州人民医院,云南 大理 671000;3.甘肃省第二人民医院,甘肃 兰州 730030)

脑梗死又称缺血性脑卒中,是各种原因引起的脑部血液供应障碍,血管闭塞使局部的脑组织发生缺血、缺氧,造成脑组织的不可逆性损害[1]。根据脑梗死部位不同可出现不同的症状和体征,如语言障碍、意识障碍、运动障碍等。流行病学资料显示,超过80%的缺血性脑卒中患者会出现不同程度的肢体偏瘫[2]。偏瘫是脑梗死临床表现中较严重的一种,偏瘫患者往往出现肌张力增强、肌力下降、运动功能受限以及自理能力下降等症状和体征,严重影响患者的日常生活,对患者家庭及其社会功能都有巨大影响,需要积极预防和治疗。及时有效地治疗脑梗死,解决脑梗死患者的偏瘫问题,能够直接促进患者的心理和身体健康,促进患者家庭和社会功能的有效恢复。因此,帮助其恢复生活自理能力成为临床治疗中的一个重要目标,进而达到实现患者家庭功能和社会功能恢复的最终目标。

目前,脑卒中的中西医结合康复治疗已经成为研究热点,其中针刺疗法具有绿色疗法(经济实惠、疗效好且无毒副作用)的特点,在康复治疗中发挥重要作用[3]。研究表明,传统针刺可改善缺血性脑卒中患者的神经功能及运动功能,提升日常生活能力[4]。崔振华等[5]在针灸与康复疗法干预脑缺血模型大鼠神经功能及肠道菌群的变化中发现,可通过针灸联合康复疗法刺激缺血半暗带区神经元再生,改善脑缺血大鼠的神经功能,减轻氧化应激反应和炎症反应,调节肠道菌群紊乱,对缺血性脑卒中具有保护作用。腕踝针是由海军军医大学附属医院张心曙教授在传统针灸基础之上改良的一种针灸方法,是在手腕和脚踝相应的区位进行针刺,以达到快速缓解症状、治疗疾病的目的。腕踝针治疗脑卒中患者与常规临床药物治疗相比不良反应少、成本低,在帮助神经功能的恢复上同药物治疗一样有效。

近年来,广大学者对腕踝针的研究越来越深入,并且腕踝针的治疗效果在很多疾病治疗中取得良好效果,得到广泛应用。腕踝针在疼痛缓解上发挥着重要作用,可用于不同原因引起的疼痛,如术中疼痛、泌尿系结石引起的肾绞痛、原发性痛经、腰痛、偏瘫肩痛等[6-10],方华等[9]在腕踝针治疗腰痛的Meta 分析中表明,腕踝针治疗腰痛效果优于其他针刺疗法。但是缺乏脑梗死偏瘫患者治疗效果研究数据,而脑梗死后偏瘫问题严重影响患者的日常生活,使其社会功能和自理能力下降,早期针刺治疗可以刺激患者已经受损但未发生死亡的神经,促进患者偏瘫症状的改善,故本研究采用中西医结合治疗方法,在常规治疗基础上增加腕踝针针刺疗法,通过腕踝针针刺来调节人体十二经络元气,补气养血,温经通络,达到“治本”作用,腕踝针选穴在人体偏瘫肢体腕部及踝部,改善肢体偏瘫症状,以此达到“治标”作用,从而“标本兼治”,改善患者症状、缩短住院时间、减少住院成本,以达到快速康复的治疗目的。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

1.1.1 病例来源采用方便抽样法抽取甘肃省某 “三甲” 医院2020 年11 月至2021 年2 月神经内科首次入院的脑梗死偏瘫患者60 例为研究对象,患者均为急性发病。

1.1.2 诊断标准(1)西医诊断:以《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》为参考标准[11]。(2)中医诊断:以《中药新药治疗中风临床研究技术指导原则》中疗效评估[12]的解读为参考标准。

1.1.3 纳入/排除标准(1)纳入标准:符合诊断标准,年龄35~75 岁,生命体征平稳,凝血功能正常,脑梗死所致偏瘫,肌力异常,肌张力异常,知情同意,接受腕踝针针刺治疗,手腕和脚踝部皮肤完整且无炎症。(2)排除标准:不符合诊断标准,<35 岁或>75 岁,生命体征不平稳,凝血功能异常,偏瘫非脑梗死所致,肌力正常,肌张力正常,不接受腕踝针针刺,手腕和脚踝部皮肤破溃或有炎症。

1.2 研究方法

1.2.1 分组方法采用方便抽样法选取研究对象,根据脑梗死偏瘫的严重程度、偏瘫部位、病程、年龄、性别进行匹配分组,分为西药组(30 人)和西药结合针刺组(30 人),均给予14 天治疗,中间第8 天休息,第9 天开始继续治疗,满14 天治疗后,停止相关治疗,测量评估指标。

1.2.2 实验方法(1)西药组(常规临床治疗):采用监测生命体征、控制水电解质、控制血糖、溶栓(阿替普酶)、扩血管(血栓通)、改善循环(盐酸罂粟碱)、抗凝(阿司匹林)、预防血栓(丁苯酞)、营养神经(B12)、降低颅内压(20%甘露醇)等方法。

(2)西药结合针刺组(腕踝针辅助常规临床治疗):在西药组常规临床治疗基础上,腕踝针针刺偏瘫侧手腕部4 区、手腕部5 区、脚踝部4 区、脚踝部5 区,使用银杏牌腕踝针0.18×25 mm 以15°至30°的进针角度进针,起一皮丘后放平进针,不进行捻针,若进针出现阻力,则进针过深到达肌层或浅筋膜层,患者出现疼痛、麻痹、酸胀、电击、肢体无力等感觉,需要退出、消毒,更换新针再重新进针,用无菌输液贴固定,留针4 小时,每天1 次。

1.2.3 观察指标(1)改良Ashworth 分级评估:将肌张力级别分为0~4 级,评估时患者取平卧位,操作者在患者右侧进行肌张力评估,0 级患者可以自主控制运动,不影响正常生活;1 级张力稍有增加,被动活动时,偏瘫部位有一定阻力;肌张力级别越高,越接近4 级,肌张力增加就越明显,甚至会出现受累部位的肌肉强直。(2)Lovett 肌力分级评估:将0~5 级肌力转化为肌肉无收缩、肌肉轻微收缩、仅关节可活动、可抬离床面、能对抗部分阻力、肌力正常6 个级别,肌力与其等级成正比关系,5 级为正常肌力。(3)Fugl-Meyer 运动功能量表评估:运用本量表对运动功能进行评分,共100 分,将得分情况量化为Ⅰ级=重度运动障碍(<50 分)、Ⅱ级=明显运动障碍(50~84 分)、Ⅲ级=中度运动障碍(85~95 分)、Ⅳ级=轻度运动障碍(96~99 分)[13]。(4)改良Barthel 指数量表评估:自理能力评分包括洗澡、穿衣服、修饰、吃饭、上厕所、平地行走、上下楼梯、挪动床椅等10 个项目评分,共100 分。单个项目分数相差5 分为一个等级,其中洗澡和修饰分数分2 个级别,最高分为5 分,另外8 个项目分数分3个级别,最高分为10 分,最终根据总分可将患者的自理能力分为重度、中度、轻度、无须依赖4 个层次。(5)不良反应:将针灸治疗中常见不良反应晕针、呕吐、弯针、断针、淤青、肿胀等纳入观察指标。

1.3 统计分析

将收集的数据重新整理,统一录入Excel,并进行逻辑查错和抽样复查,确保资料录入的正确性。使用SPSS19.0 软件分析数据,符合正态分布、方差齐的计量资料,用独立样本t 检验,使用百分比来描述,计数资料使用Pearson 相关分析。最后将统计指标制成表格形式,对治疗前和治疗后两组患者的相关指标进行比较并评估,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般资料比较

两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,可以开展本研究,结果见表1。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general information of patients in two groups

2.2 观察指标

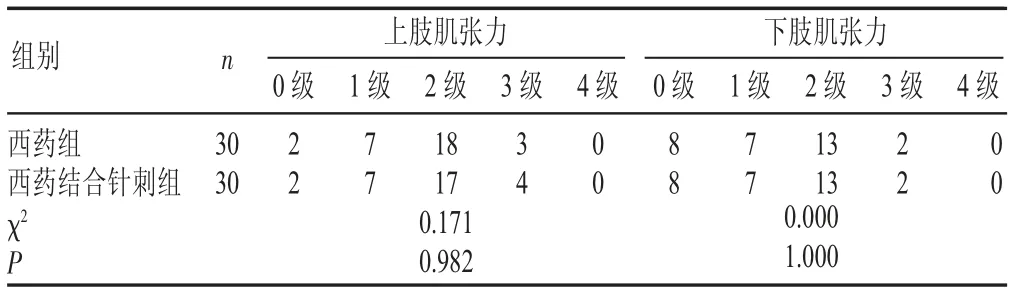

2.2.1 改良Ashworth 分级评分(1)治疗前两组患者的肌张力比较结果。治疗前两组上肢、下肢肌张力无差异(P>0.05),具有可比性,见表2。

表2 治疗前两组患者上、下肢的肌张力比较/nTable 2 Comparison of muscle tone of upper and lower limbs in two groups of patients before treatment/n

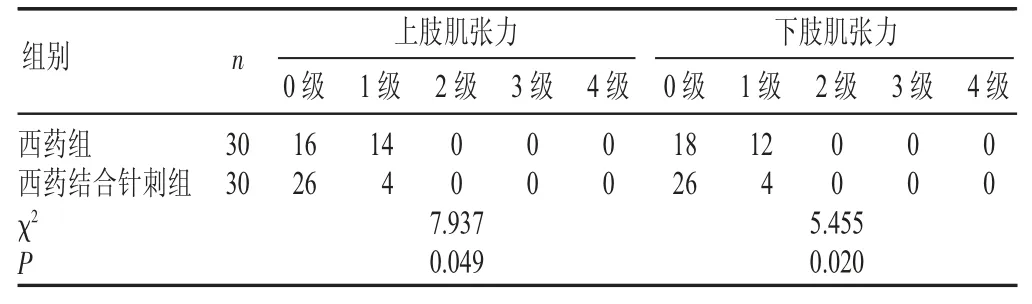

(2)治疗后两组患者的肌张力比较结果。治疗后两组患者肢体的肌张力均有明显恢复,西药结合针刺组肢体的肌张力恢复情况较西药组好(P<0.05),见表3。

表3 治疗后两组患者上、下肢肌张力比较/nTable 3 Comparison of muscle tone of upper and lower limbs between the two groups of patients after treatment/n

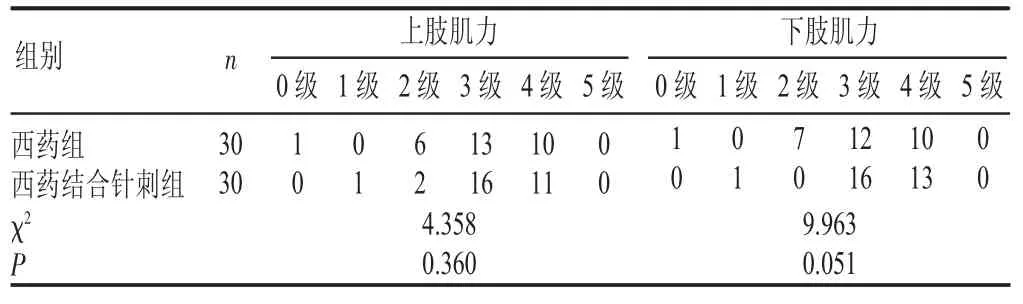

2.2.2 Lovett 分级评分(1)治疗前两组患者的肌力比较结果。治疗前两组上、下肢体肌力比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表4。

表4 治疗前两组患者上、下肢肌力比较/nTable 4 Comparison of muscle strength of upper and lower limbs in two groups of patients before treatment/n

(2)治疗后两组患者的肌力比较结果。治疗后两组患者的肢体肌力均有改善,西药结合针刺组偏瘫侧肢体肌力改善程度比西药组好(P<0.05),见表5。

表5 治疗后两组患者上、下肢肌力比较/nTable 5 Comparison of muscle strength of upper and lower limbs in two groups of patients after treatment/n

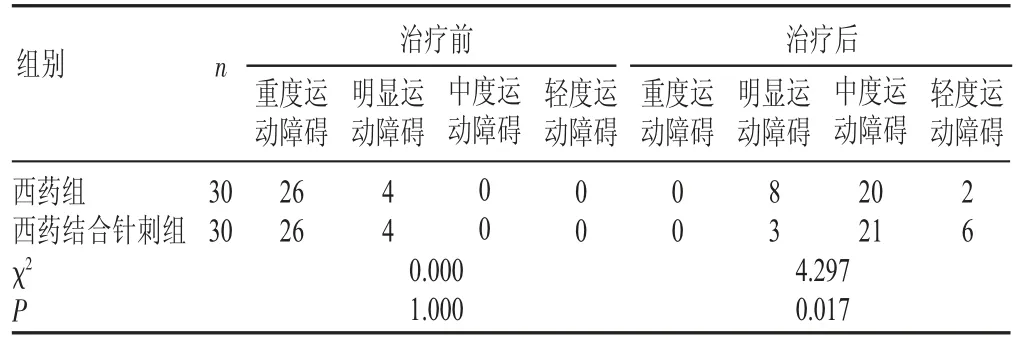

2.2.3 简化Fugl-Meyer 量表评分治疗前两组运动功能都受影响,受损率均为100.0%,无明显差异(P>0.05),有可比性。治疗后两组运动功能均有改善,西药结合针刺组的运动功能改善情况好于西药组(P<0.05),见表6。

表6 治疗前后两组患者运动功能比较/nTable 6 Comparison of movement function between the two groups of patients before and after treatment/n

2.2.4 改良Barthel 指数评分两组患者治疗前自理能力均下降,下降率为100.0%,两组差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组自理能力均有改善,西药结合针刺组自理能力改善情况好于西药组(P<0.05),见表7。

表7 治疗前后两组患者自理能力比较/nTable 7 Comparison of self-care ability between the two groups of patients before and after treatment/n

2.2.5 两组不良反应发生情况比较在实施临床治疗过程中,西药结合针刺组除1 名患者在腕踝针治疗过程中出现皮下出血情况外,其余患者均无晕针、呕吐、弯针、断针等不良反应的发生,两组患者的不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

3.1 腕踝针针刺可通过促进肌肉收缩来缓解肌张力障碍

肌张力是机体维持肌肉持续性收缩的力量,不受意识控制,肌张力是帮助我们保持各种姿势的重要力量。患者由于脑部缺血缺氧发生脑梗死后头部血管及神经受损,出现偏瘫症状,大脑对肢体的控制能力下降,导致肢体关节周围的肌腱和韧带挛缩,进而出现肢体肌张力增高症状,影响肢体的正常活动。本研究通过腕踝针针刺促进肌肉的收缩、缓解肌张力障碍和增高现象。西药结合针刺组给予腕踝针针刺治疗后患者肌力收缩能力加强,明显改善了患者的肌张力,该结果与景福权等[14]研究中腕踝针对损伤的大脑突触有刺激作用,提高已经成为病灶但是未发生坏死细胞的兴奋性,促进神经系统功能再塑的研究结果一致。表明腕踝针针刺治疗有改善中枢神经损伤的作用,但由于研究时间较短,病例数较少,且未纳入神经功能测定比较,因此本研究比刘武庆等[15]研究的急性脑梗死偏瘫患者的早期康复治疗有效性一文还有不足。后期研究偏瘫患者的肌张力改善情况时还应考虑神经功能因素,并纳入神经系统相关指标的评估,可加强实验结果的说服力。

3.2 腕踝针长时间弱而有效的针刺治疗对偏瘫肢体肌力有增强作用

偏瘫患者肌力恢复是其治疗的一个重要问题,有效的肌力恢复预示着患者偏瘫症状的改善,腕踝针在手腕部和脚踝部留针4 小时,保持对偏瘫肢体长时间弱而有效的刺激,能促进运动功能的兴奋,改善神经功能的调节作用,加速肢体功能恢复,达到肌力增强的作用。本研究中西药结合针刺组在使用腕踝针针刺疗法后肌力改善情况较西药组明显(P<0.05),且患者经腕踝针辅助治疗后肌力有所增强,说明腕踝针辅助治疗对肌力改善有明显的促进作用,腕踝针在肌力改善治疗上有一定的效果,在今后的临床治疗中可推广使用,达到促进偏瘫患者肌力有效恢复的作用。

3.3 腕踝针针刺治疗可通过促进侧支循环建立来改善肢体的运动功能

有研究指出,脑梗死偏瘫的发病机制在于高级神经中枢受损[16],失去对运动功能的调节作用,从而使皮下中枢运动的反射性释放,让机体调节各肌群能力失衡,出现患者的肌张力改变,引起运动功能下降。另外相关研究表明,腕踝针针刺治疗可调节脑血管中内皮素合成的分泌,促进侧支循环的建立,为肢体远端末梢加强血液供应,营养远端肢体神经,最终改善肢体的运动功能。本研究采用腕踝针辅助治疗,弱而长时间有效刺激机体神经,调节机体高级中枢神经功能的兴奋,提高机体运动功能。同时,运动功能的恢复依靠机体大小肌群的协调作用,腕踝针辅助治疗后,患者肢体运动功能的有效恢复是以肌张力和肌力恢复为基础,运动功能的改善同时也验证了其肌张力和肌力的有效恢复。

3.4 腕踝针针刺治疗后患者自理能力有效恢复

根据以上结果可知,西药常规临床治疗、腕踝针辅助西药常规临床治疗均能促进患者日常自理能力恢复,但两组患者日常自理能力恢复程度具有差异性(P<0.05),西药结合针刺组治疗效果优于西药组。考虑是由于西药结合针刺组患者的肌张力、肌力、运动功能恢复得更好,其自理能力改善明显。日常自理能力评分是从生活中的多个方面进行评价,这些方面的活动有赖于肌力、肌张力及运动功能的配合得以实现[17]。患者自理能力中控制小便、进食、平地行走较其他项目能更早得到患者的重视,同时也可通过康复训练较早恢复。

3.5 腕踝针不良反应发生率低

腕踝针不良反应发生率低,未出现晕针、呕吐、弯针、断针等情况,与其他针灸相似的是西药结合针刺组在实验过程中1人出现皮下出血。分析原因,可能是由于进针角度过大,导致进针过深,刺伤皮内浅表血管或者治疗期间患者活动强度过大引起。发生皮下出血时应及时取针,对出血部位进行碘伏消毒并按压至不出血为止,皮下血肿可自行吸收,正常情况下至第二天可完全吸收,发生血肿后观察血肿吸收情况,及时做好对症处理。另外,操作者应该加强腕踝针的操作培训及无菌操作,做好操作前的评估工作,避开血管,避免由于进针过深误入血管造成患者皮下出血的发生,患者留针期间应避免过度使用手腕和脚踝,减少皮下出血的发生。

3.6 本研究存在的问题

由于条件及能力限制,本文尚有一些缺点与不足。本研究属于中西医结合研究,其临床效果为中西医结合治疗后疗效,且存在个体差异等不可控因素,不能明确得到治疗疗效单为腕踝针疗效,若能单独进行腕踝针治疗,研究其临床治疗效果,其研究结果将更具说服力。由于病情、资金及时间等因素限制,患者数较少,可能存在偏倚性,后续研究中可加大样本量来验证其真实性。另外,患者对腕踝针的了解程度不高,相比腕踝针治疗,更加倾向传统针灸,需要医疗保健部门对患者加强腕踝针治疗优势的宣传,临床工作者可给患者普及腕踝针治疗相关疾病的知识,举一些腕踝针治疗相同疾病成功的案例,帮助患者选择最适宜自身疾病的相关治疗。同时应该对腕踝针的研究更加深入、细化,使腕踝针治疗在中西医结合治疗方法的指导下,与传统的针灸理论结合起来,从而得到更好的发展。

4 结语

脑梗死偏瘫患者在使用腕踝针辅助常规临床治疗后,可以有效促进肌肉收缩,缓解肌张力障碍;可以改善神经功能的调节作用,加速肢体功能恢复,达到增强肌力的目的;可以促进侧支循环的建立,为肢体远端末梢加强血液供应,营养远端肢体神经,改善肢体的运动功能;在肌力、肌张力和运动功能改善的基础上使自理能力得到提高,从而促进脑梗死偏瘫患者的临床疗效。可在临床中西医结合治疗方案中推广应用,提高脑梗死偏瘫患者的生活质量。