相对收入对中西部地区农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响

2023-10-18吴宗燚张海鹏

吴宗燚 张海鹏

摘 要:基于2016—2018年在河南省和陕西省收集的返乡农村劳动力整村全户调查数据,运用Logit模型实证检验了相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。研究发现:相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响方向不同。在控制个人特征变量、家庭特征变量等因素的条件下,相对收入对农村劳动力迁移有显著的负向影响,而对再迁移意愿则有显著的正向影响。因此,必要的政策改进在于:持之以恒提高农村居民收入,缩小农村内部的收入差距;落实收入分配制度改革,加大面向农村农民的收入再分配政策力度;健全农村低收入人口常态化帮扶机制,关注农村特殊困难群体。

关键词:农村劳动力迁移;Logit模型;相对收入

基金项目:国家社会科学基金重点项目“健全城乡融合发展体制机制研究”(21AZD035)。

[中图分类号] F323.6 [文章编号] 1673-0186(2023)009-0027-019

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.009.002

作者简介:吴宗燚,中国农业大学经济管理学院博士研究生,研究方向:农业经济理论与政策;张海鹏(通信作者),中国社会科学院农村发展研究所研究员,博士生导师,研究方向:农村发展、城乡关系、林业经济理论与政策。

党的二十大报告明确指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化[1]。然而,现阶段促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村[2]。具体而言,实现全体人民共同富裕长远目标的重点和难点在农民,特别是低收入农民[3]。因此,有效提高农村居民收入水平,缩小收入差距是扎实推动农民农村共同富裕的关键所在。但值得注意的是,当前农村内部收入差距持续扩大的重大事实已成为横亘在迈向共同富裕道路上的一大挑战[4]。围绕增加农民收入,拓宽增收渠道,农村劳动力迁移带来的经济效应尤其是改善收入不平等的作用,一直为学术界所关注。那么,农村群体内部的收入差距对劳动力迁移有何影响?换言之,相对收入影响了劳动力迁移吗?对这一问题的回答,有助于我们认识特定群体内部的收入差距与迁移的关系,并在共同富裕背景下探求缩小农村内部收入差距的政策改进。

截至2021年,我国外出农村劳动力17 172万人,占农村劳动力总数的58.71%。在外出农村劳动力中,省内流动农村劳动力占58.48%,跨省流动就业的农村劳动力占41.52%。从输出地看,中部地区跨省流动农民工占外出农民工的56.6%,西部地区占47.8%①。就现实而言,我国农村劳动力迁移进城务工经久不衰。但值得思考的是,什么是影响农村劳动力持续迁移的关键因素?围绕这一问题,已有文献主要从城乡收入差距的视角进行了探究。

长期以來,学术界形成了多种劳动力迁移理论。较有影响的包括刘易斯的二元经济理论、拉尼斯-费景汉模型、托达罗(Todaro)模型等,这些理论都是从城乡收入差距的角度,侧重分析经济因素在劳动力迁移中的作用[5]。以托达罗(Todaro)为代表的预期收入假说认为,迁移是农村劳动力对城乡预期收入差距做出的反应,这在一定程度上能够解释我国出现的劳动力迁移现象[6]。按照上述理论,我国东、西部地区之间的收入差距最为悬殊,农村劳动力从西部向东部地区迁移的规模也应该最大,而实际上,我国农村劳动力从中部地区向东部地区的迁移比西部地区更为普遍,这对预期收入理论的解释力提出了挑战[7]。此外,上述理论也不能很好地解释我国农村劳动力的回流问题。20世纪80年代,斯塔克(Stark)等人提出了相对收入假说,强调了农村内部收入差距对劳动力迁移的影响,较好地弥补了城乡预期收入差距理论解释力的不足[8]。该理论假设,农村劳动力迁移不仅受城乡收入差距的拉动,还受农村内部户与户之间相对收入差距的影响。相对收入低会给农户带来心理负担,因而感受到经济地位下降的农户会产生迁移动机[7]。

我国农村劳动力迁移在很长一段时间呈现“亦城亦乡、亦工亦农”的特征。然而,值得注意的是,近年来伴随着农村劳动力向城市的大规模迁移,外出农村劳动力返乡的规模和速度也在明显提高,表明我国的农村劳动力迁移正在发生历史性转折。因而,无论从理论上还是实践上,都有必要深化对我国农村劳动力迁移现象的认识。此外,我国的城乡劳动力迁移是全世界有史以来规模最大的,既有和其他国家相同的普遍性特征,也有自身的独特性,这为相对收入理论提供了可直接检验的研究素材。国内少数研究考察了相对收入对农村劳动力迁移的影响,但在验证内容与数据选择方面还有一定的改进空间。本文拟通过整村全户调查数据客观描述村庄的收入分布,克服以往研究使用抽样调查而存在平均调查户数较少的情况。同时,将农村劳动力迁移细化为迁移和再迁移意愿两个方面,分别考察其与相对收入的关系。

一、相关文献综述

工业化开始后农村劳动力进城务工是一种普遍现象[9]。“二战”结束后,许多发展中国家走上了工业化道路,在此过程中,农村劳动力大规模向城市迁移的现象很早就受到学者们的关注。在解释劳动力迁移动机时,产生了不少与之相关的经典假说和理论[10-12]。其中,托达罗(Todaro)理论被广泛运用于分析城乡发展差距下的农村劳动力迁移。以托达罗(Todaro)“城乡预期收入差距”假说为代表的传统劳动力迁移理论认为,农村劳动力作出向城市迁移的决策依据是预期收入最大化目标,当城市部门预期收入高于农村收入时,农村劳动力就会持续向城市迁移。故研究人员普遍认为经济因素是影响劳动力转移的最主要因素[13-18]。然而,斯塔克(Stark)[19]在观察大量的农村劳动力迁移现象后,发现几个有趣但传统劳动力迁移理论不能很好解释的现象:一是劳动力迁移率最高的村庄并不是最贫穷的;二是收入分布不平等的村庄迁移率较高;三是对于有劳动力迁移的村庄而言,最贫穷居民的迁移意愿最大。

劳动力迁移新经济学(NELM)为解释农村劳动力迁移提供了新的视角,该理论的主要创新表现在两个方面。其一是强调迁移决策的主体是家庭,劳动力迁移是个人决策和家庭决策相结合的结果。家庭成员通过协商配置劳动力资源做出迁移决策,以实现家庭收入最大化及风险最小化。斯塔克和莱夫哈里(Stark and Levhari)[20]认为,在一些发展中国家,许多农村家庭一般都面临着生活生产方面的压力,如没有农作物保险、失业保险以及缺乏足够的信贷支持。为了家庭利益最大化,在迁移者和其家庭之间,实际上存在着一个不明确的契约安排,即家庭会决定部分成员迁移或留守。一旦该家庭成员在城市稳定下来,他们就会为其家庭提供汇款(Remittance)保障。汇款对迁移劳动力家庭的重要性也为相关研究所证实[21-22]。其二是相对收入理论的运用。在此之前,杜森贝利(Duesenberry)[23]发现,与周围收入水平高的人相比,收入水平低的人更容易对自己的经济状况产生不满意感。斯塔克(Stark)[19]将相对收入理论引入到农村劳动力迁移研究中,认为个人或家庭进行城乡迁移的原因是相对收入低,通过迁移可以改善个人或家庭在参照群体内(例如,自身所在的村庄)的相对收入地位。

国内外许多学者的实证研究结果表明,相对收入对农村劳动力迁移具有显著影响。斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)[24]通过实证分析发现,参照群体内部家庭的相对贫困①在墨西哥移民到美国的过程中起着重要的作用。在控制了最初的绝对收入和迁移带来的预期收入后,农村家庭参与国际移民的行为与相对贫困直接相关。斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)[25]基于墨西哥农村移民数据,研究发现如果把绝对收入考虑在内,与那些在同一村庄的收入分配中处于有利地位的家庭相比,相对贫困高的家庭更有可能进行国际移民。梅尔洪(Mehlum)[26]通过建立劳动力迁移的世代交叠模型研究农村劳动力向城市迁移的行为动因,结果表明潜在迁移者在决策时既考虑了外出绝对收入效益,也考虑了自身的相对贫困。蔡昉和都阳[7]发现,城乡绝对收入差距与相对贫困同时构成农村劳动力迁移的动因,相对贫困显著促进了劳动力迁移。陈芳妹和龙志和[8]的研究结果显示,相对贫困对农民外出务工起显著正向促进作用。维克斯特罗姆(Vickstrom)[27]利用非洲与欧洲之间移民的数据,通过工具变量方法估计了家庭财富和迁移的关系,发现群体内部收入不平等是影响移民的一个决定因素,相对贫困是移民的潜在动机。王湘红等[28]通过使用2003—2006年农业农村部固定观察点数据,克服了以往研究样本量少以及变量设置不合理等问题,研究结果发现村内相对贫困状态对外出务工产生了全面且显著的正向影响,并且在满足基本的外出所需资金之后,相对收入地位较低的家庭会倾向于外出务工。但与已有研究结论不同的是,任国强等[32]9利用2010年中国综合社会调查数据,发现预期收入剥夺和收入剥夺①均对农村劳动力迁移起抑制作用。此外,部分研究还把相对收入的测度从单一的收入维度扩展到多重维度,例如,班达里(Bhandari)[30]将相对贫困定义为农户拥有土地数量的多寡,发现拥有较少耕地的个人更有可能为了找工作而迁移。

参照群体的前后的变化会影响农村劳动力的再迁移。斯塔克和王(Stark and Wang)[31]认为,相对贫困引起的移民可以实现一种短期稳定状态。迁移前往发达地区工作,能够改善迁移者自身和家庭的经济地位,但迁移一旦发生,其状态不是稳定的,而是一个长期持续变化的过程。随着农村迁移劳动力在城市就业和生活时间的推移,他们的参照群体也会逐步改变。如果进城务工劳动力将城市人口作为自己的参照群体,就可能是他们产生不幸福感或者相对贫困感的一个重要动因。感受到相对收入下降的农村迁移劳动力会考虑再次迁移或回迁[7,25,32]。我国农村劳动力存在反复迁移的现象,有关再迁移意愿的研究表明,返乡劳动力回流是暂时性的,大部分仍会选择再次迁移[33-34],但国内鲜有文献从相对收入的角度探討农村劳动力的再迁移意愿。

改革开放以来,我国农村劳动力持续不断地跨区域迁移的现象引起了学术界极大的关注,也为相对收入理论的运用提供了可检验的经验事实和研究样本。总体来看,关于相对收入对农村劳动力迁移的影响还存在一定的改进空间。第一,现有研究大多使用抽样调查数据,但存在平均调查户数较少的情况,虽有助于了解整个农村的总体收入分布状况,却无法提供该地区农村群体内部收入不平等的真实情况。第二,迁移和再迁移意愿是明显不同的,相对收入对这两者的影响是否相同有待验证。第三,近年来,我国农民工迁移发生明显变化,采用新的数据开展相关研究有利于政策完善。

二、研究设计

基于2016—2018年在河南省、陕西省收集的返乡农村劳动力整村全户调查数据,根据研究需要,本文将进一步选取合适的变量和实证模型,实证检验相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。

(一)实证方法

依据斯塔克和泰勒提出的分析框架[24-25],本文采用Logit模型分析相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。

斯塔克和泰勒假设:迁移者所在参照群体内存在一个连续的收入分布函数,收入范围为[x,△x],设F(x)是参照群体内收入的累积分布函数,那么1-F(x)是收入高于x的家庭的百分比。根据假设,相对贫困感是收入大于x的家庭比例的递增函数,g[1-F(x)]表示衡量相对贫困的函数,其中g(0)=0且g'>0。为了方便讨论,假定g[1-F(x)]=1-F(x)。因此,收入为yi的家庭的相对贫困为:

式(1)中,yh表示参照群体内最高的收入,yi表示该个人或家庭的实际收入。经运算,公式(1)可以写成高于yi的个人或家庭收入均值乘以这部分家庭人口份额[28]。在参照群体内,比家庭i更富有的家庭,其收入的任何提高都会增加家庭i的相对贫困感。

如果家庭某一成员迁移到目的地d,则该家庭的收入可表示为:Yd=Y0+Wd=Y0+fd(Xd),其中,Y0是家庭成员在没有迁移的情况下的收入;d=1(有迁移)和d=0(未迁移);Xd代表影響该家庭是否迁移的其他变量,包括家庭成员个人特征,如性别、年龄、教育程度和外出工作经验,也包括家庭特征,如家庭社会资本禀赋、家庭耕地数量、家庭绝对收入水平等。

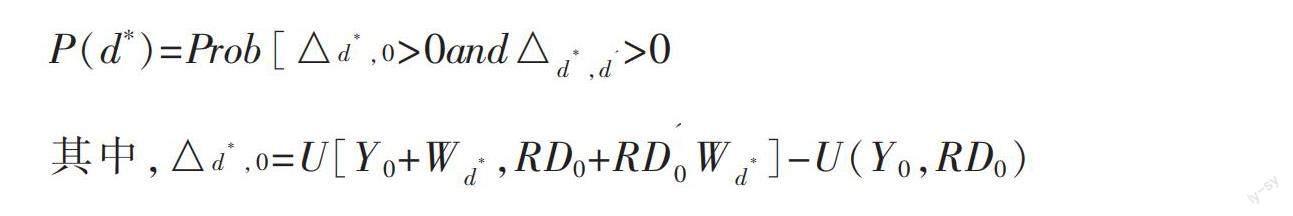

假设家庭分配其成员的时间以使效用最大化,则该成员迁移到目的地d*的概率为:

对公式(2)中的Y0作泰勒展开,可得:

以fd(Xd)替代,Wd则迁移到d地的概率为:

其中,βd是一组1×K的向量,bd,k是k与迁移目的地d有关的系数。如果不迁移时,其Logit概率为:

(二)测度指数

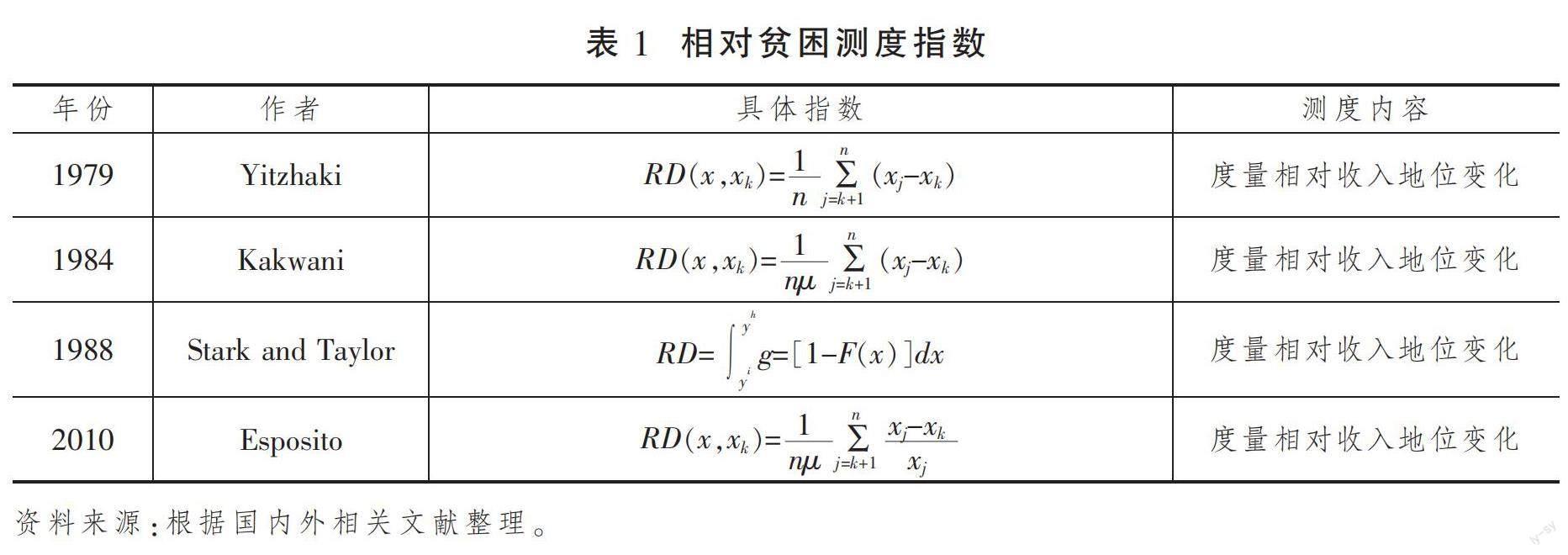

为量化个体相对收入,相关学者提出了不少测度指数。以收入为维度,比较有代表性的指数有伊茨哈基(Yitzhaki)指数、卡克瓦尼(Kakwani)指数、斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)指数和埃斯波西托(Esposito)指数等(表1)。

为了选取合适的测度指数,参考任国强等[35]、任国强和尚金艳[36]的研究结果,设置相关性质,在比较分析各类指数优缺点的基础上选择本文的指数。

1.非负递减性

RD(x,xk)是非负的且在收入群X中是严格递减函数,即如果xk>x1,则RD(x,xk)<RD(x,x1)。满足这一条件的指数有:伊茨哈基指数、卡克瓦尼指数、斯塔克和泰勒指数和埃斯波西托指数。

2.正规性

RD(x,xk),即RD取值在0和1之间。满足这一条件的指数有:卡克瓦尼指数和埃斯波西托指数。

伊茨哈基[37]证明,个人的相对贫困来源其与参照群内收入更高者的比较,但是伊茨哈基指数和斯塔克和泰勒指数没有分布区间限制,不满足正规性。当样本数据过大且为离散时,计算出来的RD值将会过大,不便于不同群体间收入不平等的比较。

有研究证明[38],伊茨哈基指数是一个具有基尼系数内涵的群间不平等指标,但它的最大值可能大于1,不具备基尼系数的值域[0,1],因而,在实际研究中卡克瓦尼指数应用更为广泛。另一方面,本文的数据来自不同年份和地区开展的农村入户调查,为了最大程度科学测度和比较不同地区群体间的收入不平等,本研究采用卡克瓦尼指数作为相对贫困的测度指数,同时选择埃斯波西托指数作为本文稳健性检验的方法。

(三)数据来源

本文的数据来自2016—2018年期间在河南省和陕西省开展的3次农村入户调查。第1次调查于2016年9月在河南省汝阳县进行,第2次调查于2017年9日在河南省清丰县进行,第3次调查于2018年8月在陕西省渭南市大荔县、咸阳市长武县和宝鸡市千阳县进行。调查方式均为整村全户调查,其中第1次和第2次调查是整行政村调查,为了提高样本的代表性,第三次调查将调查单元放到自然村(组)的层面。具体地,在3个县内分别选择2个镇,每个镇内选择两个行政村,每个行政村内随机选择1个自然村(组)作为样本村,共计12个自然村。具体调查方式为入户面对面问卷访谈,问卷涉及农户个人及家庭的基本特征、家庭收入来源、家庭支出构成及家庭拥有耕地或非耕地资源等情况;与迁移有关的变量包括被访者首次外出年龄、外出次数、跨省流动经历、家人随迁情况、外出期间的就业特征、收入状况、再迁移意愿等。参照国家统计局的规范,本文将户籍仍在农村,年龄在16周岁以上65周岁以下的劳动力定义为农村劳动力。3次调查共计获得925个样本,实证前本文对数据进行了处理,在剔除存在信息缺失和异常值的样本后,最终用于实证研究的有效样本量为900个。

迄今还没有基于整村全户调查数据分析相对收入对农村劳动力迁移的研究①,尽管本文的数据只能反映河南和陕西调查地区的情况而不能代表全国,但对本文研究问题的分析,可以为中西部地区农村劳动力迁移和再迁移意愿提供更为可靠的实证依据。此外,需要说明的是,2018年后国内外环境发生深刻变化,尤其是2020年突如其来的新冠疫情对我国农村劳动力的就业及其迁移行为产生了显著影响。由于现有数据没有将这一冲击涵盖在内,因此本文的研究结论和政策建议是否仍然具有普适性有待进一步探讨。

(四)变量选择及描述

1.被解释变量

本文选择的被解释变量有两个:第一,迁移。根据问卷,本文将当年跨区县外出超过3个月且以务工就业为目的的行为定义为迁移。有迁移赋值为1,没有迁移赋值为0。第二,再迁移意愿。根据问卷,我们将今后是否打算离开本区县且以务工就业为目的定义为再迁移意愿。有再迁移意愿赋值为1,没有再迁移意愿赋值为0。

2.核心解释变量

借鉴已有研究的思路,本文选取卡克瓦尼指数计算出相对贫困(RD)来刻画样本的相对收入。

3.控制变量

借鉴已有研究,本文设置了4类影响劳动力迁移的变量,包括个人特征、家庭特征、县虚拟变量和年份虚拟变量等。表2为各变量的定义和描述性统计结果。另外,我们将所有样本按迁移经历分成迁移劳动力和非迁移劳动力。表3为分组的描述性统计结果。

本文主要解释变量的方差分析结果表明,样本迁移劳动力与非迁移劳动力的部分特征存在显著差异②。具体来看(表3),迁移劳动力占劳动力总数的比重为70.4%。从个人特征来看,迁移劳动力中男性多于女性;迁移劳动力的平均年龄低于非迁移劳动力,这与全国的情况相符,根据《2019年农民工监测调查报告》,截至2019年,农民工平均年龄40.8岁,1980年及以后出生的新生代农民工已成为农民工的主体,占全国农民工总量的50.6%;迁移劳动力的受教育年限和掌握非农技能的比重均高于非迁移劳动力,这也符合相关研究结论,即教育和培训等人力资本的提升有利于推动农村劳动力迁移。从家庭特征来看,迁移劳动力的家庭年收入高于非迁移劳动力;家庭教育费用支出和户均耕地面积也均略高于非迁移劳动力,但相差不大。从相对贫困(RD)状况来看,迁移劳动力的相对贫困均值低于非迁移劳动力,这一点跟直觉不太相符,后面会进一步讨论。

(五)计量模型设定

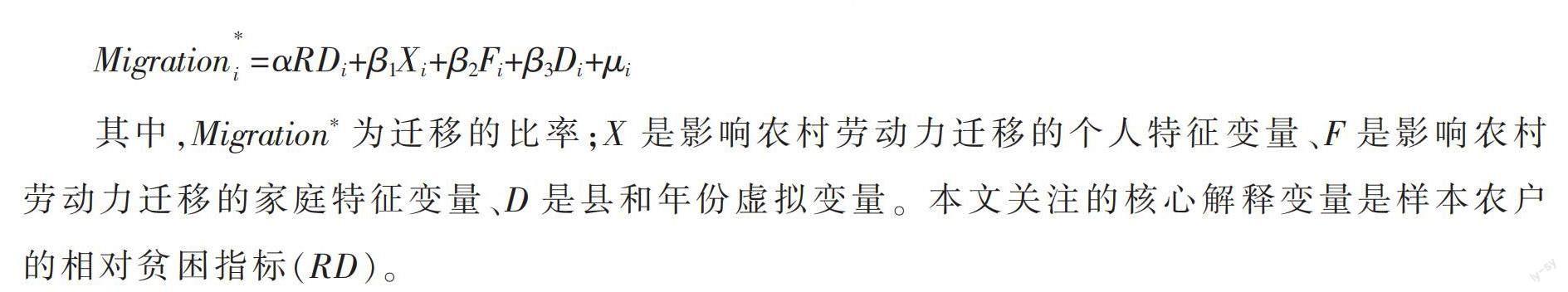

由于被解释变量为二分类变量,故本文采用Logit模型。基本的回归模型设定如下:

其中,Migration*为迁移的比率;X是影响农村劳动力迁移的个人特征变量、F是影响农村劳动力迁移的家庭特征变量、D是县和年份虚拟变量。本文关注的核心解释变量是样本农户的相对贫困指标(RD)。

三、实证结果分析

本文采用的是河南和陕西省返乡农民工2016、2017和2018年的跨省区入户调查混合截面数据。鉴于样本的异质性和可比性,我们分别采用全样本和分三个年份的截面数据考察相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。

(一)全样本的回归结果

1.基准结果

本文的RD是根据受访者的家庭年收入计算而来,二者可能存在相关性。经过相关性检验,发现家庭年收入和RD具有较强的相关性(在1%水平上显著)。因此,下文的分析均剔除家庭年收入后进行Logit回归。

我们估计了全样本中相对贫困对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响,结果见表4。可以看出,RD对迁移有显著负向影响,对再迁移意愿有显著正向影响。总体而言,RD对农村劳动力迁移和再迁移意愿均产生了显著不同影响,其缘由留待后文检验和讨论。

2.迁移和再迁移意愿关系的讨论

如前所述,本文将农村劳动力迁移细化为迁移和再迁移意愿两个方面,因此有必要討论二者的联系与区别。在讨论二者的联系时,我们将再迁移意愿作为因变量,迁移作为核心解释变变量,运用Logit回归模型进行估计(见表5第(1)列),结果显示再迁移意愿与迁移之间有高度的相关性,但并非完全相关,这表明样本中存在再迁移意愿与迁移不一致的情况。为此,我们进一步将这些再迁移意愿与迁移不一致的样本识别出来,把总体的样本分成三类:有迁移但没有再迁移意愿的,有再迁移意愿但没有迁移的,剩余的迁移和再迁移意愿一致的,同样采用Logit回归方法识别哪些因素导致了迁移与再迁移意愿的不一致,据此讨论二者的区别。具体地,我们定义“有迁移但没有再迁移意愿”和“有再迁移意愿但没有迁移”两个二值变量,将个人特征、家庭特征等控制变量纳入回归模型,结果见表5第(2)、(3)列。

在表5第(1)列,我们发现在控制了个人特征以及其余控制变量后,迁移这一变量的估计系数为0.930,且在1%水平上显著,也即说明二者有显著的相关性。表明当期有迁移的农村劳动力,有很高的概率会选择再次迁移,这和现有的研究结论相符[33-34]。在模型(2)、(3)中,性别、年龄和家庭年收入显著影响劳动力的迁移和再迁移意愿,但对二者的影响方向不同。以家庭年收入变量为例,影响农村劳动力迁移的一个经济因素是迁移成本。迁移成本既包括交通成本、工作搜寻成本、适应新环境的心理成本,也包括政策约束带来的家庭搬迁成本[39]。家庭收入高的劳动力往往更有能力支付迁移成本,消除迁移顾虑,从而提高了迁移的可能性。因此,对有迁移但没有再迁移意愿的劳动力来说,他们选择迁移的概率更高。另一方面,受宏观经济社会环境和就业政策变化影响,出于各种原因选择返乡的农民工数量众多,但实际上,返乡农民工在其打工经历中获得了物质财富、提高了人力资本,积累了就业经验[40],因而,部分返乡劳动力回流后选择直接在当地就业甚至创业,如果在当地已经能够获取稳定的收入来源,就可能在一定程度上减弱了劳动力的再迁移动力,因此,对有再迁移意愿但没有迁移的劳动力而言,虽然有再迁移意愿,却没有实际的迁移行为。

(二)分样本的回归结果

1.Logit模型1:相对贫困与迁移

首先按年份分成三组样本,再将RD和家庭年收入分别与其他控制变量进行稳健标准误Logit估计,共得到6个回归模型。估计结果见表6。

剔除了家庭年收入变量后,RD与迁移的关系在(1)、(3)和(5)列中都是负相关,但只有(1)、(3)列通过了显著性水平为1%的检验,这一结果与预期不符,并与已有研究结论不同。可能的解释是:一方面与我国农村劳动力动态迁移的特点有关,我国农村劳动力外出务工属于短期行为,目前具有迁移的劳动力很可能在上一年也具有迁移行为,这样他们的家庭收入就会比没有迁移的家庭相对较高,造成了相对贫困与迁移负相关[29];另一方面,我国农村劳动力迁移是个人决策和家庭决策相结合的结果,迁移劳动力获得收入后通过汇款降低家庭留守成员的相对贫困感。研究指出,外出务工劳动力承担了一部分农村家庭的保障功能,汇款对于改善农村家庭的生产、生活条件以及抑制农村内部收入差距的扩大发挥了巨大的作用[41-42]。

就其他控制变量而言,家庭年收入与迁移正相关,在剔除了RD后的模型(2)和(4)中通过了1%的显著性检验。研究认为,实现家庭收入最大化是农民工外出务工的内在动力。对农民来说,务工收入能够满足农村大额现金消费的需求[43]。

2.Logit模型2:相对贫困与再迁移意愿

前文的研究结果表明,RD对农村劳动力迁移具有显著的负向影响。斯塔克和泰勒[25]的研究表明,具有迁移经历的研究对象会根据参照群体的改变而发生再迁移。因此,本文采用再迁移意愿表征下期迁移,以进一步考察相对贫困对农村劳动力再迁移意愿的影响(表7)。

表7报告了相对贫困影响劳动力再迁移意愿的结果。在模型(1)和(3)中,RD的系数分别是2.005、1.606,并且在1%的水平下显著,这表明相对贫困对农村劳动力的再迁移意愿有显著的正向影响,符合我们预期的研究假设,即相对贫困程度越高,外出动机越强。我们认为参照群体前后的改变是重要原因。从农村劳动力迁移的特征来看,我国农村劳动力流动表现出与其他国家类似过程的最大不同点在于,它是一个既有流出又有回流的过程[44]。我国农村劳动力的迁移是一个双向、往复的循环过程,上期迁移带来的经济地位的改变会影响农村劳动力下期的迁移意愿。在当期,迁移者不论是选择继续迁移或者留乡发展都是基于自身家庭经济情况的考量。换言之,上期在外务工的迁移劳动力或者返乡回流的劳动力与没有外出的家庭相比拥有更高的经济收入,因而他们的相对贫困感更低,造成了相对贫困与迁移负相关。与此同时,相对贫困总是相对于特定的参照群体而言的,当期的农村劳动力,无论是已经外出还是留乡就地工作,会趋向与同村或同一社区的群体相比较,因而感受到相对贫困的农村劳动力的再迁移意愿就越强烈。

值得注意的是,表6和表7显示2016、2017与2018年的回归结果相比存在明显差异。我们认为,这是由于区域劳动力迁移的异质性所致。长期以来,受区域经济社会、地理环境和文化传统等因素影响,陕西省农村劳动力迁移以省内为主且迁移率低。据统计资料显示,2017—2019年陕西农民工数量从744.7万人增至766.7万人,但流动仍以省内为主。其中,2017年42.7%的外出农民工集中在省会城市,27.7%集中在地级市,18.9%集中在县市城区。而2019年有41.3%的外出农民工集中在省会城市,26.0%集中在地级市,有22.7%集中在县级城市①。对于以陕西省为代表的西部地区劳动力迁移现象,有学者认为,对于西部地区而言,因东西部地区之间存在较长的空间距离,农村迁移者面临一定的迁移成本,同时又由于其长期以来农业劳动力隐蔽失业较高,形成对闲暇的较强偏好,因而迁移所造成的效用较多地抵消了收入提高所增加的效用[14]。

(三)内生性问题的处理

RD对农村劳动力迁移和再迁移意愿影响的实证分析可能存在内生性问题:如前所述,本文的相对贫困指数(RD)是基于家庭总收入计算而来,而劳动力迁移时所获得的工资性收入又计入家庭收入中,这样可能导致互为因果问题,则解释变量产生内生性问题。因此,本文借鉴斯塔克和泰勒[23]的思路,用农村劳动力未迁移时的推算收入(Imputed income)计算的相对贫困指数(RDIV)作为实际相对贫困指数(RD)的工具变量。具体而言,估计劳动力选择不迁移时可获得的反事实收入,其计算过程如下[28]:以样本村当地劳动力日平均工资乘以迁移劳动力外出天数,得到劳动力如果没有外出的推算收入,并加总到家庭收入中,得到家庭的推算收入,最后计算出未迁移时推算的RDIV。

采用推算收入作为工具变量基于以下三点考虑:一是满足工具变量相关性的条件,RDIV和RD都包含了除推算收入和工资性收入以外的其他收入信息,因此RDIV和RD满足相关性条件;二是符合工具变量外生性的假设要求,我国劳动力市场因户籍制度而存在城乡分割,农村劳动力外出务工大多从事二、三产业,其工资与当地本村务农劳动工资不相关,由推算收入计算出的RDIV与农村劳动力迁移和再迁移意愿不相关,满足外生性的条件;三是考虑数据可得性。我们在入户调查时,问卷涉及农户个人及样本村的一些经济状况信息。综上,采用推算收入RDIV作为工具变量在逻辑上具有合理性。

需要说明的是,根据已有文献,当工具变量存在“恰好识别”的情况,很难从统计上验证工具变量的外生性,本文符合这一情况,因而仅进行不可识别检验和弱工具变量的检验。我们采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计,并出于大样本考虑,使用全样本数据,得到以下结果(表8)。

表8报告了使用工具变量后的两阶段最小二乘法的估计结果。第一阶段回归结果表明,推算收入的RDIV和内生变量(RD)显著正相关,满足相关性假设。第二阶段的回归结果显示,RD对农村劳动力迁移具有显著负向影响,对再迁移意愿具有显著的正向影响,这和基准回归结果一致。

不可识别检验的LM统计值对应的p值为0.000,在1%水平上拒绝了“工具变量不可识别”的原假设。同时,Cragg-Donald Wald F statistic和Kleibergen-Paap rk Wald F statistic的弱工具变量检验结果显示,二者皆大于10%水平上的临界值,表明模型不存在弱工具变量问题。综上分析,说明本文所选取的工具变量能够较好地控制内生性问题。

四、稳健性检验

前文回歸结果表明,RD对农村劳动力迁移具有显著负向影响,对再迁移意愿具有显著正向影响。为了验证以上结论的稳健性,本文对回归结果进行若干稳健性检验。

(一)分组:个体特征的异质性

家庭收入水平是影响农村劳动力迁移的重要因素。本文参考王湘红等[28]的分组方法,即选取年收入在2 000元以上(至少满足1个月以上的基本生活支出)的样本进行相同的回归分析,结果如表9第(1)列所示,可以发现:在2016—2017样本中,RD对农村劳动力迁移有显著负向影响,对再迁移意愿有显著正向影响,估计结果是稳健的。说明了在满足基本的生活条件后,当前在村内感受到相对收入不足的家庭,会产生强烈的再迁移意愿。同样,通过对样本的年龄、受教育程度和家庭规模进行分组,结果表明RD对迁移仍然有显著负向作用,对再迁移意愿有显著正向作用(见表9,1~4行)。

(二)更换新的测度指数:埃斯波西托指数

除了卡克瓦尼指数外,埃斯波西托指数同样满足非负递减性和正规性,适合做对比研究。本文通过逐步放入个人特征变量、家庭特征变量等方法进行相同的Logit回归。结果表明,总体而言,RD对农村劳动力迁移和再迁移意愿均呈显著影响(见表10,1~4列)。

五、研究结论和讨论

本文基于相对收入理论,利用2016—2018年在河南省和陕西省收集的返乡农村劳动力整村全户调查数据,运用Logit模型实证检验了RD对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。与以往研究相比,本文研究结论的不同之处在于,相对收入对农村劳动力迁移具有显著的负向影响,而对再迁移意愿则有显著的正向影响,且结论是稳健的。

相对收入理论的基础是确定一个可比较的参照群体[45]。在以同村或同一社区居民作为参照群体的前提下,如果群体内部之间的收入差距扩大,感受到相对贫困的劳动力可能产生迁移动机,而在城镇务工的迁移劳动力往往没有感受到相对贫困,原因在于他们不把城镇居民当作自己的参照群体。因而,在参照群体改变之前,尽管迁移劳动力的相对收入不如城镇居民,但这种相对收入差距不会构成他们再迁移的动机[7]。但是,我国的城乡二元经济结构客观上为城镇和农村居民提供了一个天然的比较对象[45],随着迁移劳动力逐渐融入城镇生活并远离原有的农村生活环境,他们的参照群体也会逐步改变。如果这部分迁移劳动力将城镇居民作为自己的参照群体,收入差距的扩大将对农村低收入群体产生更大的激励,于是,再迁移将会成为他们的行为选择[7]。

当前,我国已全面建成小康社会,历史性地消除了绝对贫困,实现了第一个百年奋斗目标,迈向了实现共同富裕的新征程。然而,现阶段城乡之间、农村不同群体之间、不同地区农村之间仍然存在明显的以收入水平为核心的差距,尤其是农村群体内部的相对收入差距高于城镇居民群体内部的差距。因此,推动农民农村共同富裕被作为重大政策目标之一[46]。而继续推进城镇化,让更多农村劳动力进入城市就业,获得城市户籍并享受基本公共服务,是缩小城乡收入差距的重要途径。本文的研究表明,如果一个村庄内的相对贫困差距较大,将会促进农村劳动力再迁移意愿的提升,为城镇化的继续推进提供动力。同时,这也将提高相对贫困家庭的收入,改善村庄内的收入分配状况。但要实现以上目的,仍然需要作出必要的政策改进。具体而言,需要从三个维度综合考虑:

首先,农村方面。一是持之以恒提高农村居民收入,缩小农村内部的收入差距。外出务工的工资性收入是农村居民收入的主要来源,对缩小农村内部收入不平等有显著改善作用。为此,需要完善公共就业服务促进农村居民充分就业,持续增加工资性收入,改善农村内部的收入不平等状况。二是落实收入分配制度改革,加大面向农村农民的收入再分配政策力度。现有研究发现,收入再分配政策力度不足是我国居民收入不平等的主要原因,特别是面向农民的再分配力度尤其过小[46-47]。2021年,中央提出“构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”,为促进共同富裕指明了方向[48]。为此,应加大面向农村农民的公共转移支付的再分配力度,减缓农村群体内部收入不平等的进一步扩大,降低农村居民的相对贫困感。与此同时,要建立更加完善的社会保障制度,缩小社会保障制度的差异性,加大对低收入人群和相对贫困人口的转移支付力度[49]。三是健全农村低收入人口常态化帮扶机制,关注农村特殊困难群体。在“后脱贫攻坚时代”,应常态化帮扶农村低收入群体,对于农村困难的家庭,仍需要进一步提供农村医疗、失业保险等社会保障。四是对于群体内部收入不平等状况严重而迁移率不高的农村地区而言,应积极探索解决相对贫困的长效机制。

其次,城市方面。为改善城乡群体间的收入分配状况,降低进城务工劳动力在城市感受到的不平等,最主要的政策着力点是逐步推进以农民工市民化为核心的户籍制度改革,保障农村迁移劳动力均等享有随迁子女义务教育、医疗卫生、住房保障等城镇基本公共服务。

最后,劳动者自身方面。针对劳动力存在再迁移意愿与迁移不一致的情况,应给予低人力资本的未迁移劳动力和部分返乡回流劳动力适当帮助。对于这两类劳动力群体主要的政策手段是加强职业技能培训,提高劳动力的人力资本水平,缩小劳动者内部的收入差距。

参考文献

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2] 习近平.扎实推动共同富裕[J].求是,2021(20).

[3] 黄季焜.加快农村经济转型,促进农民增收和实现共同富裕[J].农业经济问题,2022(7):4-15.

[4] 谢玲红,魏国学.共同富裕视野下缩小农村内部收入差距的现实挑战与路径选择[J].经济学家,2022(9):119-128.

[5] 程名望,史清华,徐剑侠.中国农村劳动力转移动因与障碍的一种解释[J].经济研究,2006(4):68-78.

[6] 陈希,张兵.农村劳动力迁移到底由什么决定[J].农业经济,2006(6):58-59.

[7] 蔡昉,都阳.迁移的双重动因及其政策含义——检验相对贫困假说[J].中国人口科学,2002(4):3-9.

[8] 陈芳妹,龙志和.相对贫困对农村劳动力迁移决策的影响研究——来自江西的经验分析[J].南方经济,2006(10):62-68.

[9] 厉以宁.农民工、新人口红利与人力资本革命[J].改革,2018(6):5-12.

[10] LEWIS, W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J]. The Manchester school of economic and social studies, 1954, 22(2): 139-191.

[11] RANIS G, FEI J C. A theory of economic development[J]. American Economic Review, 1961, 51(4): 533-565.

[12] TODARO M P. A Model of Labor Migration and Unemployment in Less Developed Countries[J]. American Economic Review, 1969, 59(1): 138-148.

[13] HARRIS J R, TODARO M P. Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis[J]. American Economic Review, 1970, 60(1): 126-142.

[14] 蔡昉.人口遷移和流动的成因、趋势与政策[J].中国人口科学,1995(6):8-16.

[15] 蔡昉.城乡收入差距与制度变革的临界点[J].中国社会科学,2003(5):16-25+205.

[16] 叶普万,周明.农民工贫困:一个基于托达罗模型的分析框架[J].管理世界,2008(9):174-176.

[17] 王秀芝.省际人口迁移的内在动因及其影响波及[J].改革,2014(3):142-148.

[18] LIANG, Z. China's Great Migration and the Prospects of a More Integrated Society[J]. Annual Review of Sociology, 2016, 42(1): 451-471.

[19] STARK O. Rural-to-Urban Migration in LDCs: A Relative Deprivation Approach[J]. Economic Development and Cultural Change, 1984, 32(3): 475-486.

[20] STARK O, LEVHARI D. On Migration and Risk in LDCs[J]. Economic Development and Cultural Change, 1982, 31(1):191-196.

[21] GIULIANO P, RUIZ-A M. Remittances, financial development, and growth[J]. Journal of Development Economics, 2009, 90(1): 144-152.

[22] MAZZUCATO V . Reverse remittances in the migration-development nexus: two-way flows between Ghana and the Netherlands[J]. Population, Space and Place, 2010,17(5):454-68.

[23] DUESENBERRY J S. Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior[M]. Cambridge, Harvard University Press, 1949.

[24] STARK, O., TAYLOR, J.E. Relative deprivation and international migration[J]. Demography, 1989, 26(1):1-14.

[25] STARK,O.,TAYLOR, JE.Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation[J]. The Economic Journal, 1991, 101(408): 1163-1178.

[26] MEHLUM H. Should I Stay or Should I Go? on Relative Deprivation and Migration Dynamics[J]. Review of Development Economics, 2002,6(1): 69-76.

[27] VICKSTROM E. Keeping up with the Diallos: Household Wealth, Relative Deprivation and Migration between Senegal and Europe[R]. Princeton: Princeton University, Working Papers, 2010.

[28] 王湘紅,孙文凯,任继球.相对收入对外出务工的影响:来自中国农村的证据[J].世界经济,2012(5):121-141.

[29] 任国强,王福珍,潘秀丽.相对剥夺对农村劳动力迁移的影响[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015(3):70-78.

[30] BHANDARI P. Relative Deprivation and Migration in an Agricultural Setting of Nepal[J]. Population and Environment, 2004, 25(5): 475-499.

[31] STARK O, WANGY. Q. A theory of Migration as a Response to Relative Deprivation[J]. German Economic Review,2000, 1(2): 131-143.

[32] 叶静怡,王琼.进城务工人员相对收入研究——以北京市为例[J].学习与探索,2013(6):92-99.

[33] 王子成,赵忠.农民工迁移模式的动态选择:外出、回流还是再迁移[J].管理世界,2013(1):78-88.

[34] 吴方卫,康姣姣.中国农村外出劳动力回流与再外出研究[J].中国人口科学,2020(3):47-60+127.

[35] 任国强,尚明伟,潘秀丽.参照群与群间相对剥夺:理论与实证[J].财经研究,2014(8):130-144.

[36] 任国强,尚金艳.基于相对剥夺理论的基尼系数子群分解方法研究[J].数量经济技术经济研究,2011(8):103-114.

[37] YITZHAKI S. Relative Deprivation and the Gini Coefficient[J]. the Quarterly Journal of Economics, 1979, 93(2): 321-324.

[38] 洪兴建.一个新的基尼系数子群分解公式——兼论中国总体基尼系数的城乡分解[J].经济学(季刊),2009(1):307-324.

[39] 纪月清,刘迎霞,钟甫宁.中国农村劳动力迁移:一个分析框架——从迁移成本角度解释2003—2007年农民工市场的变化[J].农业技术经济,2009(5):4-11.

[40] 周广肃,谭华清,李力行.外出务工经历有益于返乡农民工创业吗?[J].经济学(季刊),2017(2):793-814.

[41] 李实.中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J].中国社会科学,1999(2):16-33.

[42] 李強,毛学峰,张涛.农民工汇款的决策、数量与用途分析[J].中国农村观察,2008(3):2-12.

[43] 夏柱智,贺雪峰.半工半耕与中国渐进城镇化模式[J].中国社会科学,2017(12):117-137+207-208.

[44] 蔡昉.劳动力迁移的两个过程及其制度障碍[J].社会学研究,2001(4):44-51.

[45] 李江一,李涵.城乡收入差距与居民消费结构:基于相对收入理论的视角[J].数量经济技术经济研究,2016(8):97-112.

[46] 叶兴庆.以提高乡村振兴的包容性促进农民农村共同富裕[J].中国农村经济,2022(2):2-14.

[47] 蔡萌,岳希明.我国居民收入不平等的主要原因:市场还是政府政策?[J].财经研究,2016(4):4-14.

[48] 习近平主持召开中央财经委员会第十次会议,http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/17/content_5631780.htm。

[49] 李实,朱梦冰.推进收入分配制度改革促进共同富裕实现[J].管理世界,2022(1):52-61+76+62.

The Impact of Relative Income on Rural Labor Migration in the Central and Western Regions:Empirical Evidence from Household Survey in HenanandShaanxi Province

Wu Zongyi Zhang Haipeng

(1.College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083;

2.Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732)

Abstract: Based on comprehensive household survey data collected from returning rural labor in Henan Province and Shaanxi Province from 2016 to 2018, this paper uses the Logit model to empirically examine the impact of relative income on rural labor migration and remigration willingness. The study found that relative incomes have different influences on rural labor migration and re-migration willingness. Under the control of personal, family and other factors, relative income has a significant negative impact on rural labor migration, while it has a significant positive impact on re-migration willingness. The policy implications derived from this study highlight the importance of continuously increasing the income of rural residents and narrowing the income gap within rural areas. Additionally, there is a need to enhance the implementation of income redistribution policies for rural residents and improve normalized assistance mechanisms for the rural low-income population. Special policies should be given to groups facing unique challenges in rural areas.

Key Words: labor migration;Logit model;relative income