复合协同理论视域下语体变异的产生与演化逻辑

2023-10-17尉薇

尉 薇

(复旦大学 中文系,上海 200433)

当前语体分析形成了多角度、多层次的研究路径,在辨体分类、共时描写以及跨学科创新等方面成果丰硕,越来越多的研究者意识到还原语体的原生面貌决定着能不能真正贴近研究对象并做出切中肯綮的分析,语体变异研究具有重要的学术意义和社会价值。西方学术界较多关注对专业语体变异现象的考察,提出语言行为是身份认同的行为,语体表征人类占据不同社会地位的能力[1],是语言表现、修辞立场与身份投射的重要工具[2],随着语言变量与社会变革等因素的关联日益紧密,考察和理解正在进行的语体变异现象显得至关重要[3]。比如,Biber 等在分析六种书面语体的演变中发现科技语体和法律语体与口语语体的界限更为清晰,其他语体则逐渐向更具口语语体特征的方向转变[4]。Coupland 认为语体变异通过互动的话语行动进行有意义的社会组织,其中语言表现是在特定语境下阐明关系和身份目标[5]。Campoy和Cutillas-Espinosa也持相似观点,将语体变异视为个人和人际身份建构投射的主动性、创造性和战略性,人们做出语体选择的目的是传达和实现特定的社会分类、语言意义以及投射社会的定位,公共场域发生语体转换的主要分析焦点在于个人及其话语策略[6]。Hardy 和Friginal 运用多维度分析方法考察不同情境下学术语体中语言参数的差异[7],Brown 和Laudenbach 认为电子语体通过信息的修辞组织与定位发生变异,作者根据受众和交际目的来调整语体风格[8]。关注外部社会环境与语体变异的紧密关系是国外语体变异研究的重要焦点。

汉语学界关于语体变异的研究主要沿着两个方向:1)从语体内部探索语言要素变异的动因及规律,如李熙宗提出语体演变的两种基本方式,即语体类型的增减和语体内部构成要素的生灭变化[9];祝克懿认为从口语体到书面语体再到电子语录体,是语体分化循序渐进的自然认知顺序[10]。2)从外部因素考察语体变异,丁金国认为社会发展是语体演变的外部原因[11];霍四通提出语体以原型的形式存在,语体演变的驱动力主要来自外部的社会因素,语体的共通性构成了语体演变的基础,语体演变具有缓慢性、渐变性、稳定性的特点[12]。

复合协同理论(composite synergetics)认为系统在远离平衡状态中与外部环境发生能量与物质交换,通过内部协同的相互作用而在空间、时间及功能方面自发呈现有序结构。复合协同理论关注系统中信息和资源的优化配置,以及系统在协同作用的整体效应下产生的共同规律,涵盖协同效应、伺服原理和自组织原理等关键议题。协同效应是指在开放的复杂系统下,各子系统通过相互协作、交互耦合产生集体效应,从而驱动系统内部有序结构的形成。当外部环境能量或物质的聚集形态达到系统临界值时,子系统之间的协同作用会使临界点发生质变。当复杂系统接近临界点或不稳定点之际,其突现结构往往由少数序参量决定,序参量表征系统演变过程中从无到有的变化过程,其他变量受序参量的支配,影响系统内各要素的相变状态。复杂系统从无序到有序的演变过程,其实就是系统进行自组织的过程,而协同是系统实现自组织的重要路径。语体是一个复杂系统,其复杂性表征为自变量以多元的方式相互依存、相互作用,整体的性质不是子系统所拥有的,也不可以直接从子系统中衍生[13],在复合协同理论视域下研究语体系统从无序到有序的演化规律,以及语体开放系统内部子系统之间如何通过协同在宏观上产生时空或功能的结构等问题,是目前语体研究尚未廓清的领域。基于以上认知,本文在复合协同理论的观照下考察语体变异的产生和演化逻辑,在宏观尺度上分析语体系统从无序到有序再到新的有序的变异规律与动力机制。

一、语体变异的协同特征

在复合协同理论视域下考察语体系统,可以深度挖掘其他研究视角所忽视的语体本质属性。语体是众多子系统之间通过内在协同和自组织的形式构成的整体系统,当复杂系统与外部交际环境产生互动关系时,系统便具有了输入与输出的双重属性,即从交际环境输入物质、能量与信息的属性,以及向外部交际环境输出物质、能量与信息的属性。现有研究表明,不同语体通过语言要素之间的相互交叉渗透,不断吸收其他语体的表达手段而得以充实、丰富与发展[14][15]。这种交叉渗透观体现了语体系统的开放性特征,其对语体系统由低级向高级的进化、自组织及新的功能的产生发挥着决定性作用。语体是适应社会交际需要而形成的语言特点体系,因此它天然的对社会生活的各方面采取全方位开放态度,具有特殊的机制与渠道接受交际过程中反馈而来的社会需求,并据此改进语体自身结构以形成各类分支语体,即语体系统是由许多子系统组成并以自组织方式生成宏观功能结构的开放系统。

长期以来语体生成演变的原因难以取得长足性的进展,本文认为主要存在两方面原因:一是对语体系统的认识还有待深化,尤其是在描写各分支语体时,多采用封闭孤立的分析方法,导致研究成品呈现静态稳定的景观;二是对语体内部系统的复杂性望而却步,学界对语言系统的认知一般以索绪尔的语言“同质说”为基础,其组合关系和聚合关系理论揭示了封闭性语言系统的重要特征,组合关系是一种线性结构,聚合关系则是语言成分在某一线性结构位置上的替换关系,这种观点则是以线性结构为底层思维的静态语言观,徐通锵评论其为只强调系统的封闭性、静态性和其内部结构的平衡对称性,而忽视它与周围环境的联系和其内部结构方式的复杂性[16]。实际上,语体变异研究也存在此类状况,对语体复杂性认识的不深入是语体变异研究难以取得进展的重要原因。线性系统严格遵循着线性叠加规律,整体性能等于部分性能之和,而在非线性系统中各子系统之间是相互作用的关系,整体不是部分的简单叠加,不同部分的相互协同作用会超出仅仅是叠加的效果,即产生了“1+1>2”的效果,子系统通过不同的组合与关联会产生新的功能或体式。非线性是复杂性产生和演化的动因,是连接简单性与复杂性的桥梁[17]。简言之,线性系统是一种叠加关系,其特性是“平庸”;非线性系统是对线性的偏离,其特性是“创造”。语体变异的发生正是这种非线性特征的抽象呈现,对语体系统非线性特征的探讨有助于更为深入地考察语体变异的复杂性。

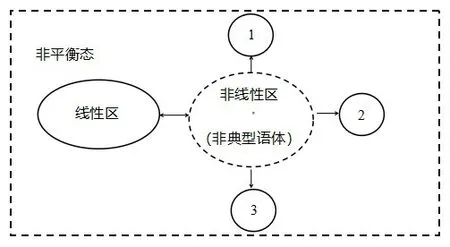

社会交际功能的差异会导致语体系统产生不平衡,且语体所在的交际语境不断变化且错综复杂,因此语体在实现其功能的同时,需要不断打破平衡以适应变化多端的交际语境。传统古代文学批评常将某种文体作为一个时代的典型,有“汉赋”“六 朝 骈 文”“唐 诗”“宋 词”“元 曲”“明 清 小 说”之分,这说明同一时代并不是所有的文体均衡发展、地位相当的,特定的文体会在特定的时代登峰造极,起到主导性作用。非平衡是有序之源,语体属实为非平衡非线性的系统,由于同一语体系统中的资源并非平均分配在各语体子系统中,所以语体的子系统发展并不均衡,呈现高低错落的非平衡态。其次,语体系统的非平衡态可以分为线性区(近平衡区)和非线性区(远离平衡区)两个区域。在线性区语体系统不会发生失衡,也不能产生新的结构,因为随着时间的发展,语体系统总是朝着有序的方向演化,直至达到稳定状态,它是渐进稳定的。当其受到外界影响,语体系统不会长久地偏离稳定状态,最终能够回到原来的稳定状态。非线性区的非平衡态则不同,当外界条件变化时,语体系统开始偏离平衡态,一旦外界条件变化达到某个一定程度后,语体系统失稳,进入不稳定状态,其内部出现新的相互作用,有可能进入新的稳定有序状态,进而形成新的结构。

图1虚线表示该区域具有开放性,实线表示该区域具有封闭性,方框表示非平衡态,椭圆表示非平衡态的两个区域:线性区(近平衡区)和非线性区(远离平衡区),一切非平衡态的最终结果都是趋向于平衡态,但一切平衡态又会向非平衡态演化。语体系统的开放性决定了在一定的外界条件下所维持的稳定态是非平衡稳定态,在平衡态和非平衡态之间,也没有绝对不可逾越的界限,它们仍然可以相互过渡和转换。根据语体系统内部稳定程度,将语体视为两类,一是稳定态语体,即处于平衡稳定状态下的语体系统,无论外界环境如何变化,该语体始终能保持自身的语言风格特点,为区别于其他语体,将其视为相对封闭的状态,事实上典型语体也是开放的系统,但是其开放程度比之非典型语体较弱;二是非稳定态语体,即处于远离平衡状态的语体系统,它是一个开放的系统,不断与外界交换着能量和信息,并且内部结构出现了个体的协同性,个体间的相互作用不再是线性相加,从而导致系统从无序走向有序,形成新的功能结构,如图1中圆圈所示。不平衡性是语体演化之源,通过这一视角去考察语体系统的生成和发展,可以从中探索语体变异的动力与规律。

图1 语体系统非平衡态两大分区演变

语体要适应交际需要而不断调整自身结构从而导致语体变异,这是在交际语境下自发形成的,是语体系统内部的自我调整,因此自组织性是语体变异的另一重要特点。自组织是指系统在没有外部强制条件下,其内部子系统之间能够按照某种规则自动形成一定的结构或功能,它具有内在性和自生性。自组织是语体系统本身所具有的,具有从不平衡状态恢复到平衡状态的能力。目前学界过多地关注了外部因素对语体演化的影响,忽视了语体系统自身的作用,外界条件对语体演化起到的是催化作用,外因最终需要通过内因才能达到一定的质变。其次,语体的自组织性必然会伴随着另一个特点:自发性,即语体内部结构的调整是在人们不知不觉的自发状态下进行的,语体系统不是僵硬的、静态的、靠外力组织起来的,而是动态的、相互的、自组织的开放性系统。如果能够在语体系统中找到系统自组织的机制和规律,就能找到解决语体生成演化问题的相关线索,这涉及到语体系统从无序到有序、从旧结构到新结构的转变,以及把系统的目的性运动概括为一个由系统各要素协同作用而产生演化的自组织过程。

语体系统要进行自组织,首先要具备自组织能力,这是语体系统演化的先决条件,然后才能得以完成自组织的过程。自组织能力就是尽管各个成分和过程有极大的丰富性,但整体却显示出一个简单的动力规律[18]。Haken 对自组织的界定为一个体系在获得空间的、时间的或功能的结构过程中,没有外界的特定干涉(即结构或功能不是外界强加给体系的且外界是以非特定的方式作用于体系的)[19]。也就是说,要形成一个自组织系统需要满足以下条件:1)无外界的特定干涉,即外界条件对系统的影响不是强加的;2)系统内部存在非线性互动关系,能够将系统推向远离平衡的状态;3)产生新的结构,使系统进入新的有序态,如功能结构等。语体系统之所以能够进行自组织,是由语体非线性非平衡的特征决定的,由于语体的非线性特征,语体系统内部各子系统之间存在着相互作用的互动关系,并通过协同作用在整体上呈现一种新的功能或体式;因为语体的非平衡特征,语体在实现其功能的同时,需要不断打破平衡以适应不断变化的交际语境,使系统形成某种特定功能的自组织结构,在宏观上产生有序。语体系统通过更低层的子系统相互作用而产生的,把视线聚焦在相互作用的联结点方式和结构,以及这种作用的运动过程上,这样就可以窥探到宏观层次的轮廓。刨除外界条件的干涉,可以发现语体系统自组织结构的三个层级,第一层级,语体系统中必然存在着大量的文本,它们是自组织的基元,文本在语体演变中扮演者及其重要的角色,演变的动因总是孕育于个别的文本之中的[12];在第二层级中,文本通过竞争协同的关系被筛选整合成各子系统,并具备一定的功能或结构潜势;第三层级,众多子系统经过竞争协同的关系,生成自组织结构,系统从无序、简单的状态转变为一个有序、复杂的状态,在宏观尺度上产生语体变异。

二、语体变异的产生与演化逻辑

(一)语体系统内部的竞争与协同

竞争与协同是语体系统演化的重要驱动力,语体系统的非平衡性致使语体呈现多种变异,语体系统通过自组织使不平衡的状态转化为一个相对平衡的状态,然而语体在经历长时间的演变之后还会表现出各种不平衡的特点,这是因为语体系统内部有一些子系统在不断破坏系统的平衡性,它们试图冲破语体系统的桎梏,使自身获得支配系统的权力。不平衡性是语体内部竞争存在的基础,只要存在差异,就会存在各要素或子系统之间的竞争,程度或强或弱,其竞争的结果就使新的语体变异的产生具有了可能性,真正能够使新的语体结构呈现出来就需要协同,即在非平衡条件下使子系统中的某些运动趋势联合起来并加以放大,从而使之占据优势地位,支配语体系统整体的生成和演化。

语体系统的内部竞争主要表现为单个要素自身的行为,是系统要素之间的竞争,而协同则是系统中所有要素为着某个基本确定的共同目标的集体行为。以文艺语体为例,把诗歌视为文艺语体的子系统之一。我国最早的诗歌形式大都是二言诗,两字构成一个短促的句式,如汉赵晔所著《吴越春秋》所载的《弹歌》:“断竹,续竹;飞土,逐宍。”这句诗采用二字一句的形式,记述原始社会人们的狩猎活动。随着语言系统的发展,语法结构和词汇日益复杂,双音节词大量出现,诗句承载的信息量也在扩充,同一时期三言、四言甚至五言的句式不断涌现,这时二言诗、三言诗、四言诗、五言诗之间就在无形中形成一种竞争关系,如:

(1)女承筐,无实;士刲羊,无血。

(《周易·归妹·上六》)

(2)鸣鹤在阴,其子和之。我有好爵,吾与尔靡之。

(《周易·中孚·九二》)

文学体制的改革必然不能完全脱离旧的基础,而把二言诗的两句重叠起来成为四言,则是最简便的方式[20]。这是在阐释系统内部协同的作用,新的结构的产生往往借助于竞争来完成,但如果系统内部仅仅有竞争而没有协同,就不可能使竞争形成的新结构稳定下来,新结构不稳定就会导致系统的演化方向不够明确,而使系统再次处于不稳定状态。最终四言诗成为了我国先秦时期的主导性诗歌体式,但这不证明其他句式的诗歌就消失了,《诗经》中在四言的基本句式外,又间有二言、三言、五言等长短不同的句式,只能说四言诗是主流,其所附能量远远大于其他诗歌体式,是当时诗歌体式的代表。再如文艺语体内部存在着大量的文本,它们在词汇、语法、修辞、语调等方面呈现着差异,甚至各个小类内部之间也存在差异,这也会形成一种竞争关系,人们在实际的交际语境下对这些文本进行选择,其中用得最多、最广的词汇、句式、修辞和语调就构成了文艺语体的共核语言,经过协同作用才会整体性地呈现出特有的语文体式,形成特定的语体功能结构。

由于语体系统的内部子系统间的竞争,尤其是当各子系统势均力敌处于平衡状态时,语体系统的演化方向是不明确的,隐含着未来多种有序态转化的可能性。换言之,语体系统中的各种语言表达形式都有可能成为某种语体特征的潜势,各子系统呈现的语体属性有可能成为某种语体的本质属性。而协同虽然也是各系统之间的关系运动,但它是整体性的行为,其演化方向是清晰明确的,它规约着系统演化为特定的体式或结构,从而形成一种新的语体。中国古代的文体观充分体现了协同的作用,即竞争可以推动系统向新的有序态演化,协同作用能够帮助新的有序态稳定下来,形成一种新的结构体式。

竞争的存在会导致系统内部或系统之间产生更大的差异,因此在文体中会形成“散文”“诗句”“律赋”等截然不同的体式,然而一旦系统中各要素“杂用”就会造成“失体”,即偏离原有的体式或结构,系统的演化方向就会呈现多元化,这时就必须要借助整体的协同作用才能使系统稳定下来,使其真正成为一种新的结构体式。这也体现了某些文本会具有主导的力量,其他文本会受到这种力量的役使,在系统运动中不得不被该文本的支配。语体作为一种“文体集合”[9],其内部运行也是如此。以科技语体为例,其系统内部涌动着专门科技语体、文艺语体、公文语体、政论语体、谈话语体、新闻语体等子语体,每种语体无论是在风格还是在语言表达特点上都存在着显著差异,它们之间具有互相竞争的关系,其中任一子系统的变化,都有可能导致科技语体演化出新的语体结构,根据交际语境的限定,科技语体内部要素会自发协同,科普体、专著体、科技新闻体等科技语体的变异语体就产生了。

(二)语体子系统的资源配置

语体在自组织过程中,各子系统以看似杂乱但实际有序的方式进行集体运动,形成了特定的有序结构或实现某种功能。我们很难做到对系统内部无限多个文本及其平衡态进行穷尽性分析,如何才能有效描述系统的实际状态和结构并进而研究语体系统演化中的共性特征?这就需要在语体系统的众多文本中进行选择并找到能够描述系统的宏观状态和结构功能的具有决定性的文本,本文称其为“主导性文本”,它们就像语体系统中的无形之手,支配役使着系统内部其他文本的变化,使系统在整体上呈现出它自身的属性。

主导性文本并非是外界强加给系统的,而是系统在自组织过程中形成的代表性的文本形式,它带有正在形成中的系统的整体属性,在整个系统的运行中具有支配的力量,主导整个宏观系统的有序状态和结构的变化。我国古代素有“因文立体”之说,是指先有一些特定文本的创作,而后有多个文本因其自身形态或功能与先前文本相似而得以合并归类并确定“类名”。挚虞的《文章流别论》中所载,先秦时期《诗经》中载有《鲁颂》,后世班固《安丰戴侯颂》、史岑《出师颂》《和熹邓后颂》,扬雄《赵充国颂》、傅毅《显宗颂》等文本都是模仿《鲁颂》的产物,它们聚合成体,形成了“颂”体的基本样态。甚至一部典范性的文学作品也有可能成为主导性文本,如战国后期出现的“楚辞”文体,以屈原的《楚辞》为开端,继起者首先是楚地的一些诗人,司马迁在《史记·屈贾列传》中记载:“屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称。”后世作家群起效法,不断复制模仿,如贾谊《惜誓》、淮南小山《招隐士》、东方朔《七谏》、严忌《哀时命》、王褒《九怀》、刘向《九叹》等均为“楚辞”的仿作,它们组成了一个形态略同、功能相似的类“楚辞”文本集合,形成了“楚辞”体这种新的结构。语体系统中主导性文本的数量要视语体系统的复杂程度来定,主导性文本和其他文本相互联系、相互依存,没有众多其他文本的协同,主导性文本无法发挥支配的作用;没有主导性文本在系统中的统御和协调,语体系统就会陷入无序的状态,人们也就无法识别出其语体类型。

三、或然性使语体变异呈现概率性

亚里士多德在《前分析篇》中将“或然性”定义为“不是必然的东西,但设想它的存在也不包含任何不可能。”[21]换言之,或然性是一种既非必然也非不可能的关系,用逻辑式表达为:p是或然的,当且仅当p是可能的,并且非p也是可能的。语体系统内部各要素的差异导致语体呈现不平衡的状态,通过竞争协同的自组织过程,语体系统可以实现由不平衡到平衡的自我调整,系统的不平衡性决定了语体生成演变的必然性,语体演变的过程是系统自发进行的,其结果是可感知的,人们对语体演变的认知具有一定的滞后性,这也是当前学界对语体演变的研究多着眼于已经存在的语言现实的原因。但是语体何时发生演变,以何种方式演变,则属于语体演变的或然性问题,或然性在语体的生成演变中扮演了一个虽边缘但关键的角色。

语体系统在演化过程中可以说是“前途未卜”,存在着多种可能性,语体变异之初是无序的,呈现出随机分布的状态,各种因素都可以对它施加影响。但是语体的演变究竟接受哪些因素的影响,从而使某一变异的结构进入有序态,则带有一定的或然性。中国古代形成了科技语体的雏形,之所以将其称为科技语体的“雏形”,是因为它的众多文本广泛地散落在文学作品之中,如郦道元《水经注》是对《水经》的一部注解,徐宏祖《溯江纪源》修正了传统《禹贡》中“岷山导江”的论断,提出金沙江是长江正源的观点,沈括《梦溪笔谈》总括活字及印刷过程,还有一些科技文本集中于农学、数学、天文学、医学方面,多为实践经验总结,常识记录多于理论溯源,文艺语体对其施加的影响较大,有时还会出现文本的文学性超越科学性的情况。如陆机在《漏刻赋》虽然是描写古代计时工具外观及其工作原理,但整体上使用了赋的体式,文采斐然,文学性很强。但不可否认的是,古代人们思维擅长类比归纳,科技文本的形式特征被集合抽象成朴素的语体观,已经显现出科学性、通俗性、简洁性、征引广泛的特征,可以视为科技语体的雏形。类似这样的所谓的科技文本有很多,它们散落在古代丛书、类书、方志、笔记杂著等作品中,是一种无序的状态。因此中国古代科技语体的演变隐藏着两个分叉路口:一是吸收专业科技语体因素的影响,将自身转化为一种专门科技语体;二是吸收文艺语体的因素,生成通俗科技语体这种新的结构。语体演变的或然性就在分叉点出现了,这关系到语体演变的方向,很显然,由于古代科技语体系统内部专门科技语体的影响因素较弱,其演化路径选择了后者。

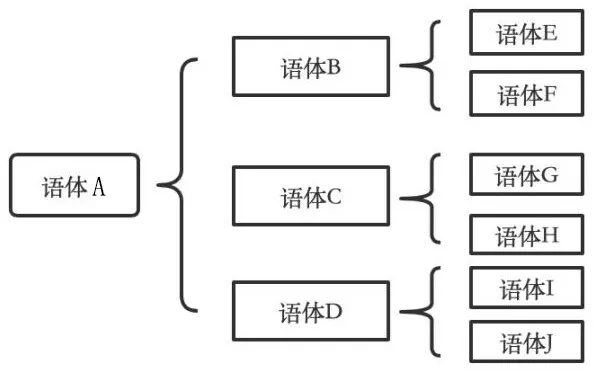

在某一语体系统内部通过竞争协同的自组织过程,形成了一个主导性的文本,该文本又支配役使其他文本,在协同作用下生成了一个变异语体B(因其演变方向不明确,也可能是C,D等),变异语体B 在一定的条件下可以继续演化成其他语体,用关系式表达见图2。

图2 语体系统的生成演化方向呈现多种可能性

语体变异的生成演化是从无序到有序再到新的有序的过程,它不断地面临着分叉点,表现出强度的不确定性。如图2所示,语体A的演变方向有很多选择,这样它就存在一个分叉点,在分叉点上语体A 的演化面临着重大的选择,它可以演变成语体B,语体C,语体D等,任一子系统的微小波动在分叉点上都会被无限放大,从而推动语体完成演化。随着时间的推移,前一轮演化出的新语体还可能面临新的分叉点,形成二级分叉、三级分叉甚至更高级分叉等,分叉点越多就意味着该语体系统越复杂。语体由一种有序进入到了另一种有序,从而保证了语体能够实现连续动态的演化。需要说明的是,虽然在语体从无序到有序转化,或从有序向无序退化的过程中,我们很难精准预测语体系统的演化方向,但对于某一具体的过程,一些分叉点的选择往往是有倾向性的,可供选择的方向也有一定限制,原因和外界社会的发展程度有关,如古代科技语体的演化就不会有科技新闻体,因为当时新闻语体还未出现,也就不可能存在这个演化方向。所以我们观察到的语体演变在语体的各个层面会表现出由或然性带来的不稳定和有限的可预测性。研究语体变异的或然性并不是要否定其必然性,必然性是显性的,一方面语体变异处在动态的发展之中,语体必然会演化,另一方面语体变异的结果是可以被人们感知的,这也是语体变异必然性的呈现。而或然性是隐性的、非具体的,它揭示了语体变异存在的多种可能性,语体系统的生成演化就在这必然与或然间在时间量上延续着生命力。

结语

语体变异是语言发展中的必然趋势,需认识到语体变异与语言标准化并不矛盾,语言标准化是对某一种语言的规范化,旨在增强其在特定社群中的交流功能,而语体变异则应被视为在特定时空和社会背景下,受到语言使用者和交际环境影响的自然演化现象。运用复合协同理论考察语体变异的产生和演化可以发现,语体是开放动态的复杂性系统,非线性非平衡是语体变异产生的驱动力,语体因适应交际需要不断进行自我调整,语体自组织具有的内在性和自生性使语体系统从不平衡状态恢复为平衡状态。竞争与协同是语体演化的重要驱动力,文本是语体系统的基元,在自组织过程中语体系统形成了一个或多个主导性文本,通过支配役使其他文本而聚合成一个自组织结构,具备主导系统演化方向的潜势。语体系统在演化中会面临着众多分叉点,在或然性的影响下语体变异的产生和演化方向具有概率性。在复合协同论理论的观照下考察语体变异,是以宏观、动态、多元的视角深入探究语体的本质,为语体研究也提供了一种新视角、新路径。