基本公共服务提供单位总体和区域的均衡性分析

——基于第四次经济普查数据

2023-10-16李林君王莉娜牛

李林君 王莉娜牛 倩

(1.中国财政科学研究院 宏观经济研究中心,北京 100142;2.首都经济贸易大学 财政税务学院,北京 100070;3.北方工业大学 经济管理学院,北京 100144;4.广州大学 经济与统计学院,广东 广州 510006)

一、引言

截至目前,我国决策层对公共服务均等化的政策探索已历经十五年有余,并将其上升为国家战略①。学界探讨经历了如何理解、如何构建、如何测度等阶段。然而在面临区域间、城乡间、群体间等多元差距共存的现实国情时,基本公共服务均等化如何落地、如何操作成为不可回避的问题。2018年中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过的《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》从国家、行业、地方、基层服务机构4个层面构建了基本公共服务标准体系总体框架②。基层服务机构是基本公共服务提供的最终单位,其分布的均衡性将直接影响公共服务均等化的政策效果。摸清基本公共服务提供单位的分布及均衡状况,将成为基本公共服务单位调整公共服务供给量的重要依据。现有文献关于公共服务的“均衡性”主要从“支出的均衡性”[1][2]“加权指数的均衡性”[3-7]等角度来体现,而与“基本公共服务提供单位的均衡性”有关的探讨至今没有发现。本文从法人单位和从业人员两个角度,对基本公共服务提供单位的总体分布、区域分布均衡性进行了深入分析。

二、第四次经济普查数据、普查对象与基本公共服务提供对接方案及解释

基本公共服务提供与普查数据的逻辑对接是本文研究的重要环节和前提。“十三五”规划中关于基本公共服务提供的指导思想,虽然提出要充分发挥市场机制作用,支持各类主体平等参与并提供服务,形成扩大供给合力③,但同样强调“政府主责,共享发展”。可见,关于“基本公共服务”具体提供“单位”已经不再局限于机关法人单位和事业法人单位,而是会涉及社会团体法人单位、民办非企业法人单位、村委会和社区居委会,甚至是个体经营户。

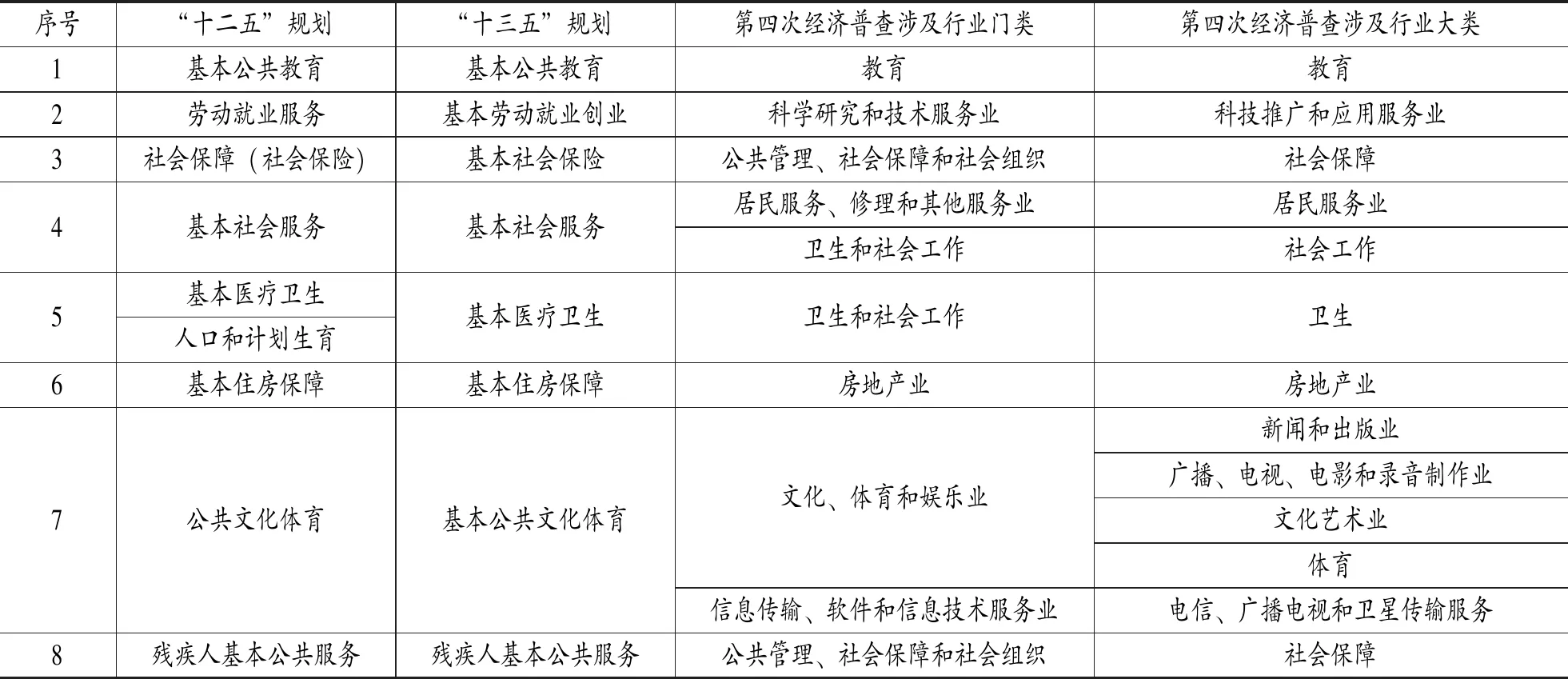

根据基本公共服务的行业归属、普查对象(法人单位、产业活动单位、个体经营户)的行业归属、基本公共服务的提供、行业分类以及数据可得性,本文建立如下“提供单位”与“基本公共服务”的对接方案,并用“近似供给法人单位”的表述来反映基本公共服务的“提供单位”。用“教育”大类近似反映“基本公共教育”;用“科技推广和应用服务业”大类近似反映“基本劳动就业创业”④;用“社会保障”大类近似反映“基本社会保险”和“残疾人基本公共服务”;用“居民服务业”大类和“社会工作”大类近似反映“基本社会服务”;用“卫生”大类近似反映“基本医疗卫生”;用“电信、广播电视和卫星传输服务”“新闻和出版业”“广播、电视、电影和录音制作业”“文化艺术业”“体育”等5个大类近似反映“基本公共文化体育”;而“基本住房保障”公共服务主要是关于公共租赁住房、城镇棚户区住房改造、农村危房改造等方面的内容,因无法在行业分类中找到近似的对应行业“大类”,故暂不考虑(见表1)。

表1 基本公共服务与行业及普查单位的大致对应关系表

三、基本公共服务提供单位总体分布的均衡性分析

(一)基本公共服务法人单位及从业人员总体领域分布特征

从法人单位的角度来看基本公共服务总体领域分布。2018年,大约200万家(约9.21%)法人单位负责提供除“基本住房保障”以外的其他7项基本公共服务。就内部构成来看,近六成基本公共服务法人单位用于提供“基本公共教育”和“基本劳动就业创业”,具体比例为33.2%和26.28%;“基本社会服务”和“公共文化体育”的法人单位数量大致相当,合计共占三成,具体比例为15.3%和15.43%;“基本社会保险”和“残疾人基本公共服务”的法人单位数量最少,合计仅占0.5%。

从从业人员的角度来看基本公共服务总体领域分布⑤。2018年,大约4300万人(约11.89%)从业人员从事提供除“基本住房保障”以外的其他7项基本公共服务。就内部构成来看,76.74%的基本公共服务从业人员集中于“基本公共教育”和“基本医疗卫生”,尤其是“基本公共教育”领域的从业人员占比过半,高达51.77%;“公共文化体育”领域的从业人员仅占一成,约为10.31%;“基本劳动就业创业”和“基本社会服务”领域的从业人员则更少,分别占7.02%、5.7%;“基本社会保险”和“残疾人基本公共服务”领域的从业人员份额最少,合计仅为0.34%。

从法人单位与从业人口匹配角度看各领域基本公共服务分布。“基本公共教育”“基本公共文化体育”呈现“单位多+从业多”的特点;而“基本社会保险”和“残疾人基本公共服务”则呈现“单位少+从业少”的特点;“基本劳动就业创业”和“基本社会服务”呈现“单位多+从业少”的特点;而“基本医疗卫生”恰恰相反,呈现“单位少+从业多”的特点。

(二)基本公共服务法人单位、从业人员总体地区分布

1.基本公共服务法人单位总体地区分布

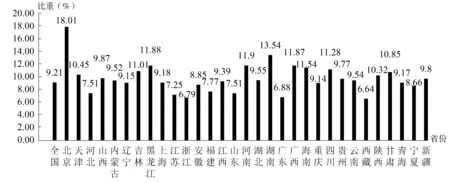

在所有法人单位中,全国有9.21%的法人单位负责基本公共服务的提供,北京市远高于其他省份和全国平均水平,有18.01%的法人单位负责基本公共服务的提供;西藏这一比例最低,仅为6.64%(见图1)。

图1 基本公共服务法人单位在全部法人单位中的比重情况(单位:%)

从基本公共服务法人单位的地区分布特征来看,各省(自治区、直辖市)相差悬殊,服务于广东省的基本公共服务法人单位数量最多,所占比重达到10.72%;北京、河南、江苏、山东、浙江等省份紧随其后,所占比重依次为8.87%、7.59%、7.42%、6.74%、5.23%;服务于海南、青海、宁夏、西藏的基本公共服务法人单位数量最少,所占比重均不足1%。

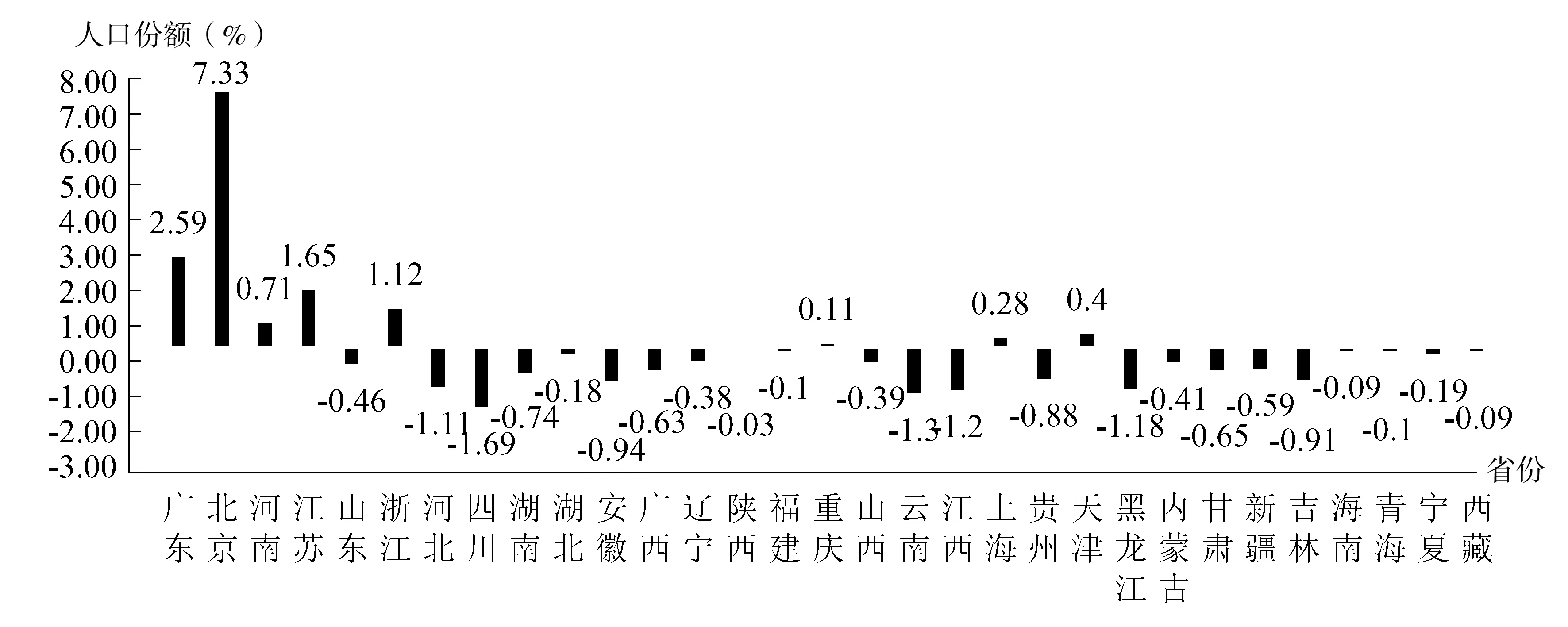

从基本公共服务法人单位与常住人口匹配方面来看,虽然每个领域的基本公共服务都有其针对的特殊群体,通常这些特殊群体规模都以本地区常住人口体量为基数,即常住人口规模越大,特殊群体规模也就越大。在无法获得各省特殊群体规模和份额的情况下,我们尝试通过用各省的常住人口份额来反映各省特殊群体份额,从而将人口因素考虑进去。理论上分析,每个地区的人口份额与基本公共服务法人单位份额应大致匹配,即人口份额大的省(自治区、直辖市)应该配以较大份额的基本公共服务法人单位。本文用基本公共服务法人单位份额减去常住人口份额来反映二者份额的偏差。结果发现只有北京、广东、江苏、浙江、河南、天津、上海、重庆等8省(直辖市)基本公共服务法人单位份额大于人口份额,这说明上述省(直辖市)基本公共服务法人单位在满足本地区人口服务要求的同时均有一定剩余。如果将“-0.5~0.5”设置为合理的偏差区间⑥,则北京(7.33)、广东(2.59)、江苏(1.65)、浙江(1.12)、河南(0.71)等5省(直辖市)正向偏离出合理区间,尤其是北京、广东偏离幅度过大。而四川、云南、江西、黑龙江、河北、安徽、吉林、贵州、湖南、甘肃、广西、新疆等12省(自治区)负向偏离出合理区间,尤其是四川、云南、江西、黑龙江、河北的偏离幅度均超过-1%,这说明这5省缺口比较大(见图2)。

图2 基本公共服务法人单位份额与常住人口份额匹配情况(单位:%)

2.基本公共服务从业人员总体地区分布特征

就某一地区而言,从基本公共服务从业人员占全部从业人员的份额来看,全国大致有11.89%的从业人员从事基本公共服务的提供,黑龙江、海南、甘肃、吉林、新疆等省(自治区)在全国属于高比重水平地区,福建、浙江、江苏等省在全国属于低比重水平地区;全国有21个省(自治区、直辖市)高于全国平均水平,10个省(自治区、直辖市)低于全国平均水平(见图3)。

从基本公共服务从业人员的全国地区分布情况来看,省际间极不均衡。全国有8.89%的基本公共服务从业人员位于广东,比例最高;而服务于海南、宁夏、青海、西藏的这一比例较低,均不足1%,分别是0.69%、0.49%、0.42%、0.2%。

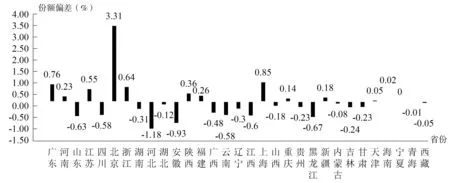

从基本公共服务从业人员与常住人口匹配度来看,考虑各地区常住人口规模差异,用基本公共服务从业人员份额减去人口份额来反映二者份额的偏差。结果发现存在正向偏差的有12个省(自治区、直辖市),存在负向偏差的有18个省(自治区、直辖市)。继续将“-0.5~0.5”设置为合理的偏差区间,则正向超出合理偏差区间的有北京、上海、广东、浙江、江苏,负向超出合理偏差区间的有河北、安徽、黑龙江、山东、江西、四川、云南。尤其需要注意的是,北京的“偏差”高达3.31,这意味着在北京以全国4.85%的基本公共服务从业人员份额服务于1.54%的常住人口;而河北则是最大负向“偏差”省,出现了-1.18的份额缺口,这意味着在河北以全国4.24%的基本公共服务从业人员份额服务于5.42%的常住人口(见图4)。

图4 基本公共服务从业人员份额与常住人口份额匹配情况

通过“法人单位”和“从业人员”两个指标的对比和佐证,本文发现,无论哪个指标均呈现北京、广东、浙江、江苏等地区存在较大程度的正向偏离,四川、云南、江西、黑龙江、河北、安徽等地存在较大程度的负向偏离。这说明应该继续扩大较大负向偏离地区的基本公共服务法人单位数量和从业人员规模。

四、基本公共服务提供单位区域分布的均衡性分析

(一)东中西部的均衡性分析

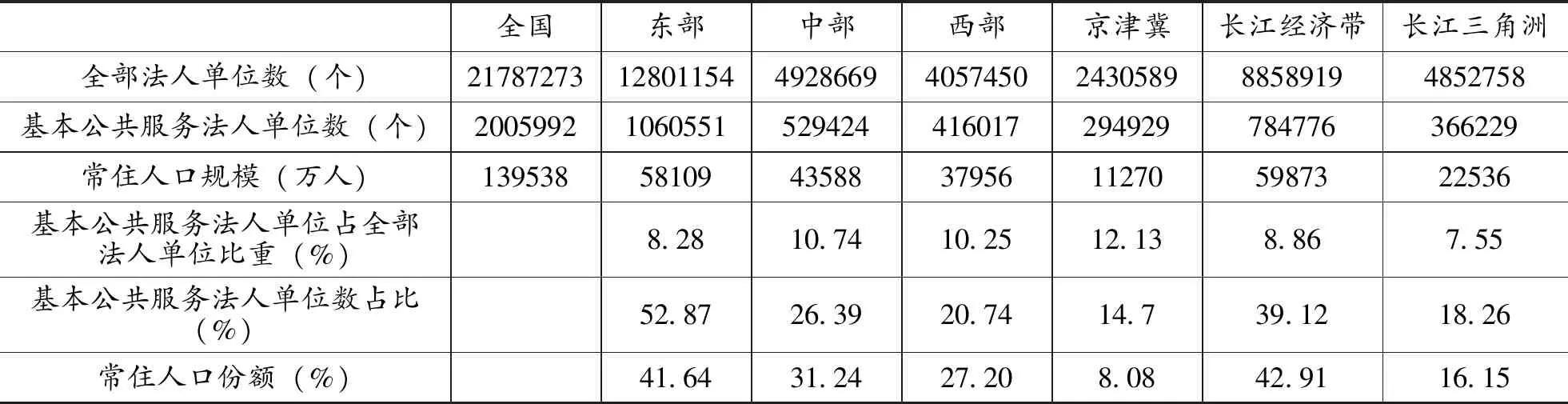

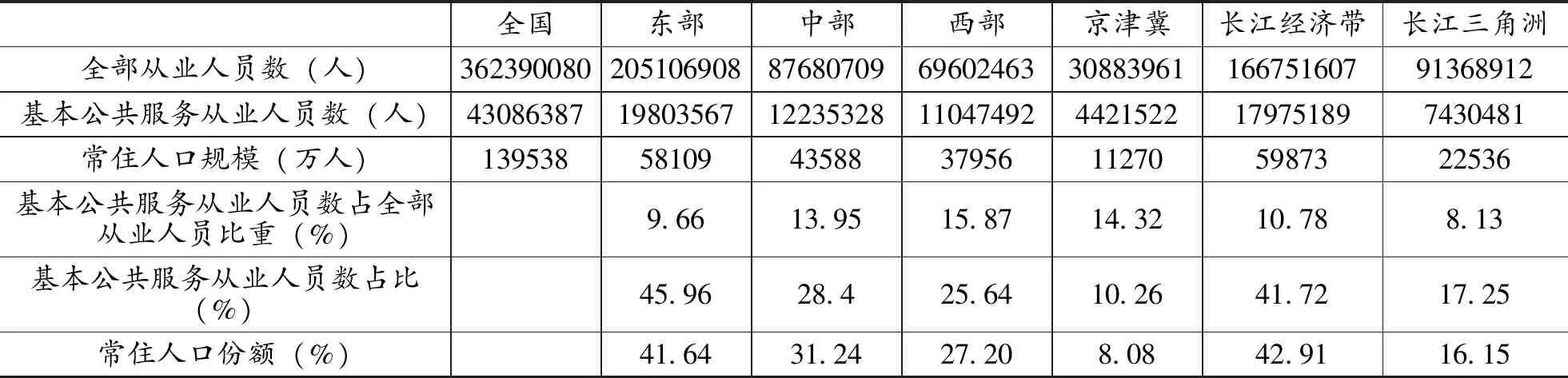

我国东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(直辖市),2018年东部地区基本公共服务法人单位约为106万个,相应的从业人员约为1980万人。东部地区用全国52.87%的基本公共服务法人单位份额吸纳了45.96%的从业人员份额为41.64%的常住人口提供基本公共服务。法人单位偏差与从业人员偏差现象共存,且均属于正向偏差,偏差度分别是11.23%(52.87%~41.64%)和4.32%(45.96%~41.64%)。从基本公共服务的供给角度来看,无论是法人单位还是从业人员,东部地区均出现“剩余”,实现了“高配”。

中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省,2018年中部地区基本公共服务法人单位约53万个,相应的从业人员约1224万人。中部地区用全国26.39%的基本公共服务法人单位份额吸纳了28.4%的从业人员份额为31.24%的常住人口提供基本公共服务。基本公共服务法人单位偏差与从业人员偏差现象共存,且都属于负向偏差,偏差度分别是-4.85%(26.39%~31.24%)和-2.84%(28.4%~31.24%)。从基本公共服务的供给角度来看,无论是法人单位还是从业人员,中部地区均出现“缺口”,从而进一步影响基本公共服务的供给数量和质量。

西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(自治区、直辖市),2018年西部地区基本公共服务法人单位约42万个,相应的从业人员约1105万人。西部地区用全国20.74%的基本公共服务法人单位份额吸纳了25.64%的从业人员份额为27.20%的常住人口提供基本公共服务。基本公共服务法人单位偏差与从业人员偏差现象共存,且均属于负向偏差,偏差度分别是-6.46%(20.74%~27.20%)和-1.56%(25.64%~27.20%)。从基本公共服务的供给角度来看,无论是法人单位还是从业人员,西部地区也出现了“缺口”,并且比中部地区的缺口更大,这也会进一步影响基本公共服务的供给数量和质量。

(二)城市群的均衡性分析:以京津冀、长江三角洲为例

京津冀作为我国重要城市群之一,包括北京、天津、河北3个省(直辖市)。2018年京津冀地区基本公共服务法人单位约29万个,相应的从业人员约442万人。该地区用全国14.7%的基本公共服务法人单位份额吸纳了10.26%的从业人员份额为8.08%的常住人口提供基本公共服务。基本公共服务法人单位偏差与从业人员偏差现象共存且均属于正向偏差,偏差度分别是6.62%(14.7%~8.08%)、2.18%(10.26%~8.08%)。从基本公共服务的供给角度来看,无论是法人单位还是从业人员,京津冀地区均出现“剩余”,实现了“高配”(见表2和表3)

表2 基本公共服务法人单位及其相关指标

表3 基本公共服务从业人员及其相关指标

长江三角洲作为我国重要城市群之一,包括上海、江苏、浙江、安徽4省(直辖市)。2018年长江三角洲基本公共服务法人单位约37万个,相应的从业人员约743万人。该地区用全国18.26%的基本公共服务法人单位份额吸纳了17.25%的从业人员份额为16.15%的常住人口提供基本公共服务。基本公共服务法人单位偏差与从业人员偏差现象共存且均属于正向偏差,偏差度分别是2.11%(18.26%~16.15%)、1.1%(17.25%~16.15%)。从基本公共服务的供给角度来看,无论是法人单位还是从业人员,长江三角洲都出现了“剩余”,实现“高配”,但其“高配”程度低于京津冀地区。

(三)经济带的均衡性分析:以长江经济带为例

长江经济带作为重大国家战略发展区域,包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南11个省(直辖市)。2018年长江经济带基本公共服务法人单位约78万个,相应的从业人员约1798万人。该地区用全国39.12%的基本公共服务法人单位份额吸纳了41.72%的从业人员份额为42.91%的常住人口提供基本公共服务。基本公共服务法人单位偏差与从业人员偏差现象共存且均属于负向偏差,偏差度分别是-3.79%(39.12%~42.91%)、-1.19%(41.72%~42.91%)。从基本公共服务的供给角度来看,无论是法人单位还是从业人员,长江经济带都出现了“缺口”,这会进一步影响基本公共服务的供给数量和质量(见表2和表3)。

五、研究结论与政策建议

本文主要完成了以下工作:一是在“基本公共服务”“法人单位”“行业分类”“普查数据”四者之间建立逻辑关系,普查数据可用于反映“基本公共服务”。二是通过法人单位与从业人员的匹配现状判断各领域基本公共服务所呈现的特征。三是将常住人口份额考虑进来,分别与法人单位、从业人员进行匹配来判断基本公共服务供给过剩或短缺状况。四是摸清了基本公共服务法人单位、从业人员的总体领域分布状况。五是摸清了各地区基本公共服务的供给强度。六是摸清了基本公共服务法人单位、从业人员的地区分布状况,包括东中西、京津冀、长三角。

基于本文研究结论,提出以下建议:

第一,就公共服务各领域而言,建议在公共服务总量上应增加基本社会服务、基本公共文化体育等领域的供给,提高其份额。因为上述领域的公共服务,内容丰富、覆盖群体广、使用频率高和受群众关注度高。

第二,将常住人口因素纳入基本公共服务法人单位和从业人员调整的考量中。将“常住人口”原则逐渐运用到各项基本公共服务的依据中,直至实现全覆盖。

第三,财政资源的分配应首先从基本公共服务法人单位数量的均衡性入手。对基本公共服务法人单位数量短缺的地区和领域,应通过增量财政资金投入来弥补其短缺和不足。只有基本公共服务法人单位数量布局相对均衡,下一步才能考虑如何解决基本公共服务从业人员不足的问题。

第四,对基本公共服务从业人口均衡性的追求,政策重点应放在利用有限的财政资金以及其他倾斜性政策优惠引导更多适龄劳动者、社会资金、企业加入基本公共服务供给领域,比如基本社会服务领域、基本公共文化体育领域等。

第五,基本公共服务供给要优先关注法人单位和从业人员出现双缺口的地区。比如四川、云南、江西、黑龙江、河北、安徽等地,上述地区均出现了较大程度的负向偏离。

第六,公共服务的均衡性是国家区域战略的重要内容。在不同的战略框架下,相较东部、京津冀、长三角,中部、西部和长江经济带的公共服务需要给予更多的倾斜性政策和资金等关注。

【注 释】

① 2005年“公共服务均等化”表述首次出现在官方文件中;2006年首次提出“基本公共服务均等化”问题,并认识到需要“逐步实现”;2007年提出基本公共服务均等化的“区域差距”问题;2008年提出“基本公共服务体系”建设问题;2009年首部地方层面的基本公共服务均等化规划出台;2012年首部国家层面的基本公共服务均等化规划出台,首次明确了基本公共服务的概念、范围、国家基本标准,并强调政府“兜底之责”;2013年首次对基本公共服务均等化的“户籍和常住”口径进行了区分,并提出公共服务均等化的“城乡差距”问题;2017年第二部国家层面的基本公共服务均等化规划出台,并首次通过“清单式”制度反映基本公共服务内容,同时各地方基本公共服务均等化规划陆续出台;2018年2月首次以“清单式”明确“央—地共担”的基本公共服务内容,并对其财政事权和支出责任进行划分。2021年12月第三部国家层面的基本公共服务均等化规划出台,首次将覆盖面更广、服务内容更丰富、需求层次更高的非基本公共服务和能够与公共服务密切配合、有序衔接的高品质多样化生活服务同步纳入规划范围,提出了系统提升公共服务效能的支持政策。

② 国家层面主要制定国家基本公共服务标准;行业层面主要制定各行业领域基本公共服务标准;地方层面主要依据国家标准和行业标准制定本地区基本公共服务标准;基层服务机构主要负责落实标准。

③ 如“大力发展社会组织,支持其承接基层基本公共服务和政府委托事项”“推进政府购买公共服务”“积极引导社会力量参与基本公共服务供给,加强政府和社会资本合作”“鼓励发展志愿和慈善服务,扩大基本公共服务供给”等。

④ “科技推广和应用服务业”大类包括技术推广服务、知识产权服务、科技中介服务、创业空间服务等行业中类,与“基本劳动就业创业”内容清单中的“创业服务”“职业技能培训和技能鉴定”等较为贴近。

⑤ 这里“从业人员”是指法人单位的从业人员。

⑥ 后面的从业人员都将按这种思路考量。