《浮力》生活化实验教学案例分析

2023-10-14徐红

徐红

《浮力》第1节中的规律与现象的探究相当丰富,并且“探究浮力大小与哪些因素有关”是学生的必做实验。收集生活中普通物品,或利用其进行制作用于实验教学中,提高教学效果,解决浮力常规课本实验单一固化、实验资源短缺等不足,同时也加强了物理与生活的联系。

一、利用生活物品设计情境导入,活跃课堂气氛,启迪学生思维激发学生兴趣

为了活跃课堂气氛,激发学生兴趣,创设了一个情境导入。教师以家里的小鸭子在外玩耍时不小心掉进了一个小枯井,将玩具小鸭放进,截去上端的矿泉水瓶中来模拟情境,请学生想办法救出小鸭子。创设情境为课堂增添了色彩,使学习气氛轻松愉快。该实验设计中用到的矿泉水瓶与玩具小鸭,都是学生身边的普通物品,便宜快捷,让学生感受亲切自然。

二、利用生活物品改进演示实验装置

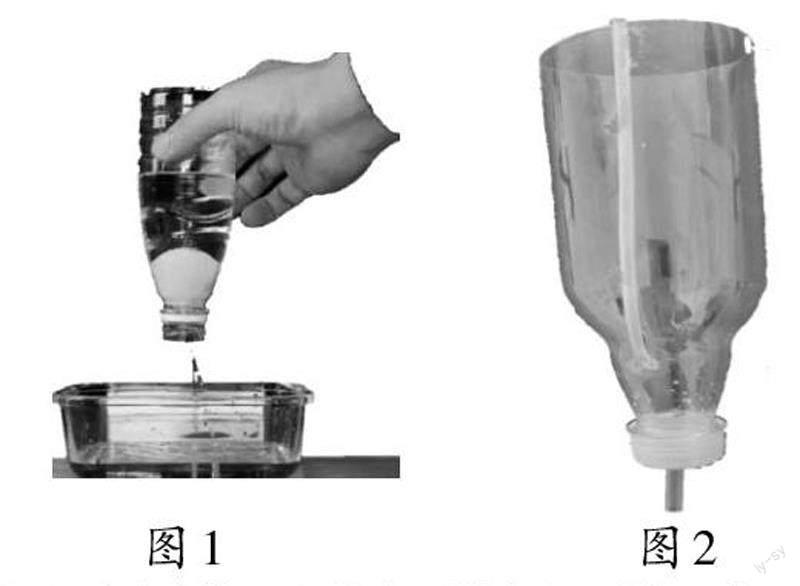

在“浮力产生原因”实验教学中,有两个常用的演示小实验,但其操作与实验效果存在不足。第一个实验是利用蜡块竖直放入平底容器底部与容器紧密接触,加入水时蜡块不上浮来验证物体下表面受到液体的压力是浮力产生的根本原因,这并不合理。蜡烛底部必须反复按压与容器紧密接触才能没有缝隙,容易让学生误认为蜡块是被粘在了底部。另一个实验是利用乒乓球放于去底去盖倒立的矿泉水瓶中,加水,看到乒乓球被水压在底部,乒乓球上表面的水从缝隙流下,乒乓球下表面留不下水(如图1)。用手堵住瓶口,從缝隙流下的水被留在瓶底,乒乓球浮了上去。首先从水流下到乒乓球浮上去的时间很短,不便于观察。其次瓶口用手堵住后,乒乓球上表面有水,下部的空气排不出去,乒乓球会因下部空气的压力提前上浮,验证浮力产生的原因并不严谨。为此我对实验器材进行了如下改进。去底矿泉水瓶一只,瓶盖打一小孔向外粘接一段吸管拧好瓶盖,在瓶颈下端接近乒乓球接触空隙处打孔在外部粘接一根软管且沿瓶壁延伸至矿泉水瓶顶端(如图2)。 改进后器材的优点:一是在瓶盖上打孔粘接吸管可以延长乒乓球上方的水漏下水面上升的时间,方便观察;二是瓶外粘接的软管能使水漏下时空气能自由排出,避免由于空气压力使乒乓球提前上浮。还能观察出乒乓球是在上下表面液体产生压力差时才开始上浮;三是器材制作简单,操作方便、现象明显,材料来自日常生活的物品有亲和力,趣味性强,容易吸引学生。

三、利用生活物品进行创新设计,实现知识目标达成,激发学生兴趣

(一)浮力概念包含浮力的大小、方向、施力物体、受力物体。从生活经验可以理解浮力的方向是向上的,但如何具体的验证是竖直向上呢?笔者自制了一个简单教具直观验证浮力方向。把乒乓球粘在红线的上端,另一端粘在空的方形小食品盒底部,放于亚克力板平台上,平台底粘有一个小钩用于挂氢气球。平台最右端一个简单支架,用来挂重锤线(如图3)。食品盒注水使乒乓球完全浸没,拉线在竖直方向被拉直,观察到漂浮的乒乓球、氢气球的拉线三线与重锤线平行。再把亚克力平台倾斜,待拉线都静止,观察三线与重锤线依然平行,验证了浮力方向是竖直向上的。

(二)浮力产生原因一直是教学的难点,关键是没有直观的实验进行演示。自制“浮力产生原因演示器”简单直观地展示浮力是物体上下表面受到的压力差产生的,化难懂为易学。

用亚克力板粘好一个正方体,上下前后四面开孔,蒙上弹性好的橡皮膜,再用亚克力粘一个(如图4)连通器水槽,其中一边高出一厘米粘上一块中间挖空的隔板。演示时握手柄把正方体放于亚克力水槽隔板开孔处,在正方体上方加水浸没正方体,可清楚地看到左右两表面橡皮膜向内凹陷程度相同,说明两侧面上的压力大小相等,方向相反相互抵消。底部没有进入水,底部橡皮膜是平的。上表面受水的压力橡皮膜向下凹陷,正方体浮不起来。再从连通器异侧向底部加水,随着水位上升,观察下表面向上凹陷的程度越来越大,“看”出当正方体受到向上的压力比向下的压力大时,正方体浮了起来。分析得出浮力产生的原因是物体上下表面所受的压力差。

在遵循科学性、安全性、针对性三大原则下,开发日常生活中的实验资源应用于物理实验教学,能带给学生亲切感,还可以帮助学生更好地理解实验现象和应用物理规律,把物理学习从课堂带入生活,更大程度调动学生的大脑和双手,有利于培养学生的创新能力,实现培养核心素养的最终学习目标。