人物通讯教学价值的确定与实现

2023-10-13张宇

张宇

【关键词】人物通讯;教学价值;统编高中语文教材

人物通讯属于新闻传媒类作品,在统编高中语文教材里,新闻传媒类作品归属于“实用性阅读与交流”学习任务群。统编语文教材注重单元、选文与学习任务群对应,选编了大量人物通讯,承载学习任务。但由于教师对这类人物通讯选文的课程价值与教学价值在认识上还存在一定偏差,在教学上也就存在一定问题,这就需要我们加以校正。

一、教材定位与教学现状

1. 教材定位

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》将新闻传媒类作品纳入“实用性阅读与交流”学习任务群,并指出其所涵盖的文类,如消息、通讯、调查、访谈、述评,主持、电视演讲与讨论,网络新文体(包括比较复杂的非连续性文本)等;指出要“在分析与研究当代社会传媒的过程中学习……尝试选择传统媒体和新媒体写作”。[1]可见,人物通讯阅读与写作,是该任务群的重要载体与实施路径,应当予以重视。

统编语文教材进行贯通式一体化编排。八年级上册第一单元为新闻单元,课文中有消息和事件通讯,撰写通讯是该单元写作任务之一。高中语文教材共选编九篇新闻类作品,其中四篇人物通讯、两篇评论,事件通讯、特写、报告文学各一篇,分别编在必修上册、选择性必修上册、选择性必修中册的四个单元,撰写人物通讯和评论是主要的写作任务。此外,必修下册中的《青蒿素:人类征服疾病的一小步》也带有通讯体裁的色彩。由此可知两点:一是新闻类作品在“实用性阅读与交流”任务群中占比较大,其中人物通讯占新闻类作品的近一半,人物通讯在任务群教学中具有重要地位和意义;二是新闻类作品在统编语文教材中分布广泛,具有人文主题理解和新闻体式学习双重价值。人物通讯教学基于文章体式,以“通讯”统整教材文本,更利于挖掘文本文体的教学价值,提高学生阅读与写作通讯的能力。

2. 教学现状

在目前的教学中,人物通讯未得到应有的关注,与其教材定位并不匹配。导致这一现状,在认识上的原因有三:一是在“实用性阅读与交流”学习任务群内部,新闻传媒类作品被其他两类所掩盖,活动方面不及社会交往类受关注,文本内容方面不及知识性读物类受关注;二是在新闻传媒类作品内部,人物通讯被其他亚类,尤其是被消息、评论的阅读与写作所遮蔽;三是文体认识方面,教师往往将人物通讯当作复杂的写人记叙文进行教学。此外,也因为通俗、阅读障碍少,人物通讯在教学中或被弃而不教,或被处理为自主阅读只为积累人物素材,或借以传授相关文本知识、写作知识,或赏析人物形象、概括人物精神。凡此种种,使人物通讯教学偏向于一般性記叙文教学或混淆为文学类作品鉴赏教学。这样的人物通讯教学,违背其作为“实用性阅读与交流”学习任务群的课程设置初衷,也无法实现其作为一种独特文体的课程价值与教学价值。

二、人物通讯的教学价值

1. 从文本体式出发,训练“媒介素养”

媒介素养是一种综合能力。在认知心理学中,媒介素养是通过对信息的加工将外部世界进行内化的能力。在传播学中,媒介素养是信息时代和知识社会使用传播工具的技能。从教育学视角看,媒介素养是通过教育活动,增强受教育者的认知媒介、思辨媒介、使用媒介的能力,致力于增强受教育者的思想意识和媒介审美情趣,提升其利用媒介进行自我表达的能力。[2]将不同维度的媒介素养内涵进行整合,就是学生要具备的媒介素养。培养学生的媒介素养是语文课程的重要使命,如“跨媒介阅读与交流”任务群是从不同媒介类型的角度落实媒介素养,而隶属于“实用性阅读与交流”任务群的新闻传媒类作品的学习,聚焦的则是新闻媒介。新闻传媒是任何一个国家、一个时代的主流媒介,培养新闻媒介素养具有重要意义。人物通讯是新闻传媒类作品的重要组成部分,承载培养学生媒介素养的任务是应然之义。教学要从通讯的文本体式出发,培养学生获取通讯信息的能力,并能够根据需要创写通讯作品。

2. 从文本艺术出发,掌握“新闻笔法”

人物通讯最突出的艺术特征就是真实性和时代性。人物通讯隶属于新闻,记述真实事件、塑造真实人物是基本要求。真实性源于事件本身的真实发生和新闻作者亲身采访、调研后的真实呈现。如穆青亲自前往兰考县考察调研、搜集提炼焦裕禄的事迹;沈英甲跟随袁隆平涉足田间地头记录其科研细节,搜集梳理其杂交水稻科研历程。真实性诉诸人物通讯以人物行动写人、以言见人、以细节刻画人、以环境衬托人和以议论点睛等新闻笔法(即简笔、细笔、衬笔、合笔、变笔等)的使用。[3]人物通讯教学应通过“新闻笔法”的发现、理解、鉴赏等学习活动,使学生认识人物通讯的真实表现与表达。需要强调的是,文学作品的细节是虚构的,而通讯的细节是真实的。人物通讯是时代的产物,写的是特定时代的优秀人物,表达的是特定的时代精神,具有鲜明的时代特征。从焦裕禄到袁隆平,再到钟扬,他们的精神构成了新中国建设的主流精神史。人物是时代的典型人物,精神是时代的主流精神,这与一般记叙文或文学作品所表达的个体精神有本质区别,教学中要充分重视。

3. 从文本主旨出发,理解“时代精神”

新闻体现新闻精神,新闻精神隶属并服务于时代精神。一个时代有一个时代的精神,它是文化的一部分。继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,是语文课程核心素养内涵之一。人物通讯所表现的优秀人物,在传承时代精神,尤其是在社会主义建设时期的伟大精神方面,具有不可替代的优势。焦裕禄精神是全心全意为人民服务的革命精神、拼搏精神,张秉贵身上体现的是劳动精神和服务精神,袁隆平身上体现的是奉献精神、科学求索精神,钟扬则体现的是不懈探索精神。统编语文教材所编选的其他新闻类作品也体现相应时代精神,如1997年的新闻消息《别了,“不列颠尼亚”》体现民族独立精神,2016年的新闻评论《以工匠精神雕琢时代品质》体现工匠精神,2020年的事件通讯《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》弘扬伟大的抗疫精神。统编语文教材编选的新闻作品都蕴藏相应的时代精神,这些时代精神与社会主义建设和中华民族伟大复兴的历程同频共振。人物通讯与其他新闻传媒类作品,在统编语文教材中共同构建起一座时代精神的大厦。但要明确的是,新闻作品的学习应立足语文的角度,也就是“在分析与研究当代社会传媒的过程中学习”,“尝试进行传统媒体和新媒体的写作实践”,即参与新闻生活,在新闻活动中阅读人物通讯、撰写人物通讯,进而传承和理解社会主义先进文化。

三、人物通讯的教学实施

1. 提供完整支架

统编高中语文教材中的新闻作品主要包括消息、人物通讯、事件通讯、评论和报告文学五种。每种新闻文体因其实用性,存在一个相对稳定的表达系统,这能为学生阅读与写作提供支架性帮助。教学中,可以为学生搭建文体知识支架、文体构件支架和背景支架。

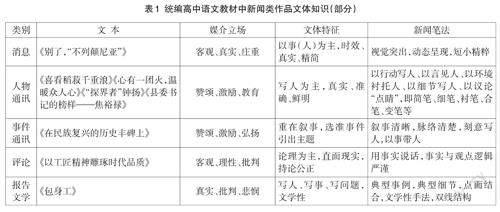

文体知识支架主要是通过知识回顾、问题讨论、阅读发现等途径,梳理新闻类作品的类型、定义、特点和注意事项等一般性文体知识。此外,还要引导学生结合教材和选文着重从媒介立场、文体特征和新闻笔法维度,建构文体知识系统(见表1)。文体构件支架的搭建,要结合具体新闻文体的属性和特征进行考量。以人物通讯为例,可以从时代背景、典型事件概述、事件勾连与逻辑关系辨析、人物塑造手法、时代精神表达等维度,为学生提供理解性阅读的方法和途径。背景支架的搭建,主要通过讲解、提问、讨论、音视频感受等方法,唤醒学生的知识储备,激发学生的阅读兴趣和动机,解决时代阻隔的问题。如教学单篇《心有一团火,温暖众人心》《县委书记的榜样——焦裕禄》时,可推荐观看纪录片《人民的售货员》、电影《焦裕禄》,直观而有效地帮助学生打破与文本之间的情感壁垒和观念阻隔。在整合教学中,可以通过人物所处年代及时代特征的纵向梳理,勾连、贯通文本精神内涵,助力文本精神的理解和感悟。

阅读支架重在促进单文本信息提取、文脉梳理、品读鉴赏等理解性阅读活动,助力多文本阅读中的观点提炼、情感体验、新闻笔法鉴赏以及文本在材料组织与使用上的差异性比较,推进探究性阅读活动。写作支架是阅读支架的逆向运用,背景支架是写作的缘起,构件支架是写作内容的主体,文体知识支架是具体的写作技能。教学中要始终明晰,阅读支架与写作支架的建构是彼此交融的,不必割裂,也无法割裂。

2. 文本重组学习

文本重组学习,从组织形式上看,可沿用并列式、主次式、归纳式、演绎式、聚焦式、互文式等比较阅读或整合学习方式。从文本资源构成上看,大致有两类重组方式。

一是教材内文本重组。即统整必修和选择性必修教材中的四篇人物通讯,以表格形式梳理通讯文本的构成元素,包括具体事件、人物精神、作者立场、新闻笔法等内容,依此开展整合性学习活动。在单文本阅读中,要培养学生的信息提取、概括、加工等基本技能,帮助学生理解语言的深层内涵和作者所表达的思想感情,提升其理解性阅读能力。在多文本纵向比读中,要宏观理解通讯文体的特征,帮助学生建构通讯文体阅读与写作的结构化知识,提升其发展性阅读能力。同时,鼓励学生去思考不同时代背景下通讯主体所体现的“时代精神”的当下价值。

二是跨文体、跨媒介融通组元。指的是以教材选文为主文本,重组教材内外多媒介文本或媒體资源,开展主次式、互文式、聚焦式等学习活动。如以《县委书记的榜样——焦裕禄》为主文本,整合1966年2月7日《人民日报》配发的社论《向毛泽东同志的好学生——焦裕禄同志学习》、2014年3月19日《人民日报》刊发的《大力学习弘扬焦裕禄精神继续推进教育实践活动取得实效》,开展课内外相关文本的比较阅读教学,帮助学生体察通讯与社论的区别以及相互配发的新闻表达特征,在纵向比较中理解时代精神的话语变迁和焦裕禄精神的当代意义。或者以《县委书记的榜样——焦裕禄》为教学基点,统整电影《焦裕禄》(李雪健版)、纪录片《〈红色档案〉——领袖的致敬》《故事里的中国——焦裕禄》,开展跨媒介综合性学习活动,帮助学生理解通讯的真实塑造、影视的艺术创造、纪录片的情景再现的差异和关联,培养学生在“信息时代的语文生活”中“认识多媒介”“善用多媒介”和“辨识媒介信息”的媒介素养,更好地适应信息时代的生活。或者以教材选文为主体进行跨文体、跨媒介的多媒介融通组元,但要适度把控学习资源的信息容量,要符合学生学习的“最近发展区”。

3. 创设情境,开展读写融合活动

创设情境,既能满足并提升学生阅读与写作过程中的兴趣和动机,也能唤醒学生的认知经验和互动资源。读写融合活动则是知识输入与表达输出的整合实施。

一是创设学习情境。包括读的情境和写的情境。阅读情境类似砌台阶、递支架,旨在助读;写作情境旨在唤醒,目的在于创设真实的写作任务。创设人物通讯阅读的情境,就是立足文本,从人物主体生活时代状况、作者创作时代机遇、通讯作品产生的文化语境等方面展现“全景式”的情境,便于学生突破与文本之间情感上的壁垒或观念上的隔膜。教材单元学习任务中所设计的写“家乡的英雄”通讯写作任务,就属于写作情境。教师可以构建与学校、社会生活紧密联系的情境,如换成区域劳动模范、先进典型乃至身边获得荣誉和奖励的教师或学生。写作情境就是一个通讯写作的思维场。这个思维场中既有学科知识情境,也有观察生活、真实创作的生活情境。

二是开展读写融合活动。写作能够发展学生运用语言的能力,以读为目标的写,是对读的梳理与整合、鉴赏与评价,其价值是实现促读、深读和审读。人物通讯的助读性写作,包括写思路、作批注、写评论、绘导图等。其中,写思路与绘导图可结合运用,帮助学生厘清通讯的行文结构和行文逻辑。作批注能帮助学生细读、精读文本,教师要在批注的视角和批注方法上作相应引导,如引导学生以新闻笔法为批注视角,帮助学生理解“简笔”“衬笔”“合笔”等新闻笔法及其表达效果,做好批注阅读的“先行组织者”。新闻评论写作,可指导学生运用阅读教学中涉及的评论写作常识完成写作,或提供新闻评论写作的评价支架,帮助学生了解和评估自身评论写作的状态,形成自我反馈信息、质量监控信息,实现写作表达的自我优化。

通讯写作是实用性文本阅读学习的实际目的,是学习成果的物化,是实用性文本阅读价值的深层创造。阅读教学后的写作,是在人文主题和文体结构化知识观照下的写作:是创造,但内含模仿;是模仿,但追求创造。因此,对于人物通讯写作,正如上文所述,我们更提倡以区域内可采访、能对话的劳动模范、优秀教师和学生等为主体进行写作训练。这样做更易于写出人物的典型事件、观察人物的典型特征,也更能体现通讯的时效性、新闻性等实用性特征。

三是成果展示与交流评价。学习成果展示平台形式丰富多样。可编辑班刊,可在校刊上开设人物通讯专栏,也可制作网页等。但要明确的是,写作成果展示除物化学习成果、宣传先进典型之外,还存在交流与评价的功能。教师要鼓励学生在实践中对已有成果进行多元评价,自评与互评、自改与他改相结合,促进深度阅读与深刻写作的发生。

依据文体特质确定人物通讯的教学价值,在一定程度上抓住了通讯的实用性特征,为教学实施提供了正确方向。而教学价值的实施路径,其本身就存在多种选择。只要有教学勇气和教学智慧,在充分理解文本、理解任务群教学任务的基础上,都会生发出科学而恰切的教学路径。