街道商业空间整治对居民生活的影响

2023-10-12朱玮梁雪媚张安婕

朱玮 梁雪媚 张安婕

关键词:商业街道;综合整治;行为变化;城市治理;上海市

0 引言

2015年上海市政府开启“五违四必”综合整治行动,对市区内违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污、违法居住5类现象开展拆除取缔等工作,重点整治违章搭建、住宅沿街违法经营的店铺等。违建现象很快得到控制,同时对城市面貌和居民生活产生明显可感知的影响;众多街边小店被“拆违”,街道商业界面随之消失。整治店铺多由住宅建筑底层“破墙开店”或“居改商”而来,由于缺乏相应的法律法规与管理制度,以及其具有促进就业和服务居民的作用,早期城市管理往往采取放任或鼓励的态度[1];但也因此导致一些外部负效应长期存在,如侵占人行道[2]、交通拥堵[3]、建筑改造的安全隐患[4-5]等。整治较大程度上解决了这些问题,如改善生态环境、减轻社会风险[6]、打击非法使用土地[7]、修复市容市貌[8]、稳定政府管理[9-10],同时也带来一些新问题,引发热议。

同时期,在我国其他地方亦有类似整治开展(如北京),整治呈现的问题具有普遍性。一些观点认为,对沿街店铺采取“一刀切”的整治方式,会冲击就业、经济和社会稳定,损害社会下层群体赖以生存的社会生态[11]。同时对居民而言,街道店铺的消失直接造成生活不便,并影响长久形成的店主与居民共利模式[12]。对城市而言,整治后将出现街道活力降低、街道眼缺失、沿街界面遭到破坏等[13]问题。

目前对于街道商业空间整治的议论较多,而调查研究很少,对客观事实和规律的认知并不清楚。整治对居民日常生活行为有何影响?居民如何评价整治带来的变化和效果?不同的整治形式导致了怎样的差异?这些问题都需要解答。本文从居民视角切入,选取上海中心城区经整治的5条典型街道,通过对周边居民的问卷调查和访谈,从居民的行为变化和感知评价两方面分析街道商业空间整治带来的影响,为准确评价和改善整治工作提供依据,也为合理规划和治理街道商业空间提供经验借鉴。

1 研究方法和数据来源

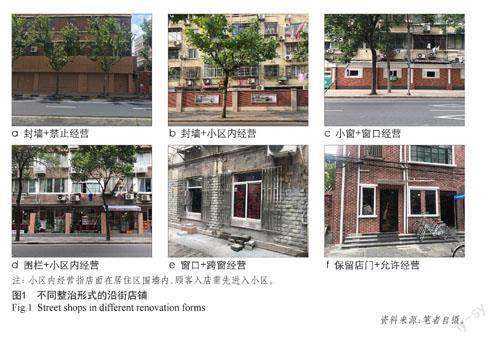

研究对象包括经整治的街道商业空间及其周边的居民。整治主要针对不允许经营活动的居住建筑和非经营性的产权用房(军队、学校、公共部门等)2类。实际整治情况多样,不同街道采取的整治形式和对商业活动的影响程度不尽相同,按这两个维度基本上可将整治措施分为6类(见图1)。此外,一般街面上的非正规商铺与正规商铺混杂,占比不一,有些整治比例小,有些则全部拆除。采取个案研究和案例对比的方法,挑选上海市中心城区典型街道案例作为研究对象。首先,通过网络问卷预调研收集上海市内店铺整治面积较大的街道的相关信息,共收集118份问卷和63条经整治的街道。此外,通过新闻媒体、网络论坛等渠道补充其他相关的街道案例。随后,从这2个来源中筛选出24条整治范围较大的街道作为潜在案例,进行实地调研。最终,以建筑整治形式为主要筛选依据,并综合考虑街道的周边环境、设施等要素,选定研究案例。

围绕案例街道,选取周边住区作为居民调查对象的来源:对于社区级商业街道,选取沿街两侧的住区;对于城市/区级商业街道,则选取附近步行可达的住区。调查于2019年4月—10月期间开展,调查员在住区或公園中邀请相关居民参与,并采取一定的样本控制,使得受访者的住区分布较为均匀,老年受访者比例不超过50%,男女受访者比例基本一致。调查的形式包括问卷和访谈,内容聚焦整治前后受访者的行为频率变化和对整治的评价。行为按照与店铺互动的情况分为消费类行为和休闲类行为2大类。其中消费类行为参考地图POI的分类标准[14],参考生活性道路占比最高的3类设施作为分类的标准,分为餐饮、购物、生活服务(洗衣、理发等)3种。休闲类行为按照居民对街道空间使用的不同需求分为散步、休息静坐和交谈聊天3种。对整治的评价则从安全性变化、整洁性变化、美观性变化、生活便利性变化和生活质量变化5个维度展开,并调查居民对街道商业空间整治的总体态度。

为排除其他改造因素对居民感知的影响,选取除沿街商业关停拆违基本无其他改造工程的街道为研究对象。需要说明的是,整治后的街道限界均以用地红线为界,以封墙、围栏等形式整治的街道相较整治前街道宽度略有变化,但总体对实际步行空间的影响较小。同时,人行道截面的变化可以认为是不同整治策略的一部分,与本文的研究目标一致。5个案例街道及有效居民样本量分别为赤峰路(50份)、延吉西路(47份)、虹口区四川北路(47份)、长宁区法华镇路(43份)、浦东新区五星路(46份)。有效样本量合计233份,其中男性占53.2%,女性占46.8%;青年人(18—40岁)占36.9%,中年人(41—59岁)占18.0%,老年人(60岁及以上)占40.8%;除去未填写收入信息的52人,低收入人群(0—5 000元/月)占比较高(51.4%)。从经验来看,该样本构成比较符合中低等级街道商业使用人群的特点,因此特别对老年人与低收入人群展开分析。基于居民调查数据,并以2017—2019年高德地图POI数据为补充,用定量统计和定性归纳的方法总结案例街道的特征、整治前后居民行为的变化、对整治措施效果的感知和评价,通过案例间以及不同人群间的对比,总结整治影响居民生活的规律。

2 案例街道的特征

2.1 整治特征

各案例街道的背景特征如表1所示。按区位条件优劣可以排序为:四川北路≈法华镇路>赤峰路≈延吉西路>五星路。功能方面,除四川北路有部分商业办公外,其他街道均以居住生活服务为主,沿街房屋均相对老旧。周边房价方面,法华镇路最高,赤峰路与四川北路次之,五星路、延吉西路最低。从整治前的状况来看,赤峰路、五星路与延吉西路主要为小规模个体经营,内容相对混杂;而法华镇路、四川北路是具有一定规模的商业街。

街道整治特征涵盖建筑整治形式及相应影响(见表2)。四川北路在整治前为正规的城市/区级商业街,因“停偿”政策(军队停止有偿服务)而整治;而其他案例街道均因为房屋性质与使用功能不符而整治。五星路是唯一增加正规商业设施的街道,整治后的变化包括街道环境与设施两方面:原先经营活动造成的人行道堆积问题得到改善,而店铺的搬迁、继续经营和新驻同时存在。需要说明的是,一方面四川北路的商业服务功能较强,相对其他4个街道居住功能较弱。因为本文以整治建筑形式作为核心考察因素,而实际上社区街道商业很少被完全禁止;因此采用当时完全关闭商铺的四川北路作为最严格整治的代表案例。另一方面,调访获悉四川北路在整治前与周边居民的联系也十分密切,因此其与其他街道仍有可比性。

街道整治的空间特征基于整治店铺在沿街面的分布(见表3),反映整治对街道空间的影响程度。截至2019年开展问卷调查的时间,5条街道均已完成在当时政策环境下相应违规店铺的整改,由于用房性质分布的差别,不同街道的整治力度也有所差异。从店铺所占街面比例来看,四川北路与延吉西路较高,赤峰路与五星路次之,法华镇路最小且分布较零散。按整治形式和整治空间的比例对案例街道进行整治力度分类:五星路和四川北路的店铺被取缔或完全更替,整治力度最强;围墙封堵的赤峰路整治力度较强;延吉西路和法华镇路均保留了部分店铺,整治力度为中等。

整治后的街道步行环境出现了明显变化,所有街道的人流量均较大程度降低,仅那些保留店铺开窗经营的街道偶有行人停留驻足。而由于原本的经营和社交功能被削弱,步行环境显著改善,一些店家堆放在人行道上的货物、建筑材料、随意停放的电单车、自行车等问题都得到解决。这对于原本人行道狭促的街道而言(如五星路和赤峰路),能够缓解拥堵,提升步行体验;而对于人行道较宽的街道(四川北路),则造成空旷冷清的街道氛围,反而不利于步行体验。

2.2 街道设施特征

案例街道在整治前的主要功能是服务周边居民,整治直接削弱了其服务能力和水平。不过,因为周边其他街道也有商服功能,需同时掌握周边街道设施的情况来更全面地理解案例街道整治的影响。利用现场调研数据和高德地图POI数据,从案例街道沿街店铺和周边设施两方面概括整治的结果。

2.2.1 沿街店铺的变化

将店铺经营类型分为餐饮类(早餐、主食、面包店等)、购物类(果蔬、服装百货、便利店、超市、健康服务如药店、眼镜店等),以及生活服务类(洗衣、美容美发、家政服务、便民维修、快递、打印等)进行统计。大部分街道从2017年开始陆续整治,因而经营内容变化记录的时间跨度为2017—2019年;其中2017年与2018年的设施数据来自高德地图POI,而2019年由于部分街道数据未更新,采用实地踏勘的结果。

3年间5条街道的店铺数量均大幅减少(见表4)。其中四川北路店铺的减少比例在总体和各类上都是最多的,接近或超过80%(POI数据中保留了路口商业综合体的店铺数据);赤峰路均位列第二;位列第三、第四的法华镇路和延吉西路的减少比例超过50%;五星路的减少比例最小。从设施沿街分布的密度来看(见图2),延吉西路在整治前后都是最大的;赤峰路和法华镇路的密度在整治后接近,约为延吉西路的一半,但整治前赤峰路的密度与延吉西路相差无几;四川北路的密度在整治前与法华镇路接近,整治后大幅降低,与五星路一样成为密度最低的街道;五星路因为整治后补充了新的商业,密度仅略微降低。

2.2.2 周边设施特征

对居民来说,若周边有较多可替代的设施,整治街道店铺的重要性应该相对较低,整治带来的负面效应可能较小。运用2019年的POI数据,统计案例街道500 m緩冲区范围内的3类设施数量;另外根据问卷数据中居民的满意度和问题表述来反映周边设施的质量。

从数量上看(见图3),四川北路地处繁华的商圈,周边设施密度最高,餐饮比例也最大。延吉西路、赤峰路及法华镇路周边的设施密度相对低一些,购物设施的比例稍高;五星路周边的设施则很少。从质量上看,受访者对赤峰路(24%)、五星路(37%)和延吉西路(32%)设施的满意度较低,对法华镇路的满意度一般(47%),对四川北路的满意度较高(62%);数量不足是赤峰路周边设施最突出的问题,而延吉西路的主要问题则是服务质量不佳。

3 居民行为变化

3.1 行为类型视角

将居民行为分成餐饮、购物、生活服务、散步、休息静坐和交谈聊天6个方面,测度行为变化具体方法为:依据一年365天,将问卷中的“每天”“一周多次”“一周一次”“一月一次”“偶尔”“无”对应换算为30.4次/月、13.1次/月、4.4次/月、1次/月、0.5次/月、0次/月,进而算出整治前后各人的行为频率变化值。图4中横坐标为整治前居民行为的频率均值,纵坐标为整治后较整治前的频率变化均值,圆的面积代表频率发生变化的居民比例。

(1)餐饮。餐饮行为频率变化总体减少,各街道的变化程度有所差异。对于餐饮设施减少并部分保留的街道(赤峰路、延吉西路、法华镇路),频率减少程度较低;而四川北路北段由于店铺“清无”,频率均降至0;后续新增商业的五星路内部变化较复杂,偏好原有餐饮的人群离开,偏好新开餐饮的人群进入,不同消费群体在街道空间发生更替。

(2)购物。整治后居民购物频率的变化较大,除五星路外,其他街道均大幅减少。五星路在后续增设新商业、绿化等措施下,购物频率增加,街道活力提升,购物人群亦如餐饮发生了更替。除了店铺变迁外,影响购物频率的还有环境与建筑形式,如延吉西路购物类设施数量变化较小,但顾客需要跨窗进入店内,既不方便也不安全,因此流失了一些顾客。经营内容亦对购物频率产生影响,如法华镇路购物频率的减少与其原有店铺的主营业务为以非日常所需的服饰有关。

(3)生活服务。生活服务类活动的频率变化较小,因为整治前这类活动的频率较低,影响主要来自店铺搬迁。

(4)散步。散步行为变化在各街道间存在较大差异。赤峰路居民的散步频率减少最多,原因在于店铺消失降低了街道的吸引力;而五星路居民的散步频率增加是由于道路环境的提升与新建商业的吸引;法华镇路中亦有居民因人流拥挤的缓和而增加了散步频率;四川北路有少数居民的频率减少是由于店铺全部搬迁导致街道“萧条没人气”,特别是夜间在缺少铺内灯光的环境中行走让人感到“不安全”。

(5)休息静坐。所有案例的休息频率整治前后基本不变,因为街道本来就少有适于静坐的环境。

(6)交谈聊天。案例中交谈聊天频率变化也较小;五星路由于新增设施和环境改善提升了街道的吸引力,促进了人们交往,部分居民交谈聊天频次有所增加;四川北路中有居民因街道环境“变得冷清”而减少了交谈频率。

总体而言,购物、餐饮、散步3类行为较容易受整治后街道设施和环境变化的综合影响。从影响人群的比例来看,5个案例的影响程度为:四川北路>五星路>赤峰路>法华镇路>延吉西路;店铺完全搬迁的四川北路与店铺完全更替的五星路受影响居民的比例较高,而店铺变化较小或基本不变的法华镇路与延吉西路居民行为变化则较小。这说明受影响人群与整治强度成正比,围墙封堵比开窗经营影响更广,社区街道整治比城市级街道整治对居民影响更大。

3.2 人群视角

社区商业邻近便利可能对老年人较为重要,而非正规经济更为低收入人群所需[15]。因此这里深入考察街道整治前后老年人(60岁及以上)和低收入人群(月收入5 000元以下)的行为变化。

图5显示,除了在四川北路,老年人的行為变化均比中青年人更显著,且主要反映在购物和散步上。老年人的购物行为变化在这4条街道中均明显大于中青年人:在设施数量减少的赤峰路、延吉西路和法华镇路,老年人购物频率减少得比年轻人多;而在设施调整升级的五星路,老年人购物频率增加得比中青年人多,证实了老年人对社区商业的依赖程度较高。老年人在散步行为变化上的规律不如购物行为一致,仅在赤峰路的减少明显多于青年人,在五星路的增加明显多于青年人,说明散步行为受店铺数量与步行环境的双重影响。良好的环境可以一定程度降低店铺减少的效应。这从两方面证实了老年人对街道店铺和步行环境变化都更为敏感,且影响存在关联性:对于人行道狭窄、整治前后步行环境变化不大的赤峰路,商店的减少间接影响了老年人来此散步的频率;而对于整治后步行环境有很大提升的五星路而言,老年人的步行频率有显著提升。

低收入人群与中高收入人群间的行为变化差异主要体现在购物上(见图6)。在店铺减少的4个街道中,低收入人群的购物频率减少量在赤峰路、延吉西路、法华镇路上明显多于中高收入人群,因为低收入人群的生活更依赖这些街道的中低档次商业;而在四川北路两者接近,因为店铺所剩无几,对两类人群产生的冲击相近。在设施增加的五星路,因为新增店铺多为连锁加盟店,商品售价有所提升,对中高收入人群的吸引力大于低收入人群,同时散步频率也相应增加。

4 居民评价

将居民对整治前后街道的评价分为5个维度,包括环境方面的3个维度:安全性、整洁性、美观性;生活方面的2个维度:便利性、生活质量,具体用5级李克特量表度量整治后较整治前的感受。最后的综合评价由居民对整治前后街道的偏好来反映。

4.1 街道环境与生活评价

居民对整治后的街道总体给予正向评价(见图7)。街道整洁性改善最显著,居民对所有街道的正向评价(非常同意、同意)占比均高于70%,负向评价(不同意、非常不同意)低于10%;五星路由于人行道拓宽,人们的认可度达到95%。根据受访者的表述,整洁性改善的原因主要为“人行道堆积减少”“街道界面视觉更整洁”等,以往店铺招牌参差不齐、经营占道的现象在整治后有很大改善。

街道美观性的提升在案例间存在较大差异。居民对美观性的感知聚焦于街道界面,主要受建筑立面整治形式的影响。通过围墙封堵整治的四川北路、赤峰路和五星路,相较整治后保留窗口或围栏的延吉西路和法华镇路,居民对美观性改善的认可程度更高。其中,人们对五星路的认可度超过90%,同样缘于新建商业界面的正向作用。

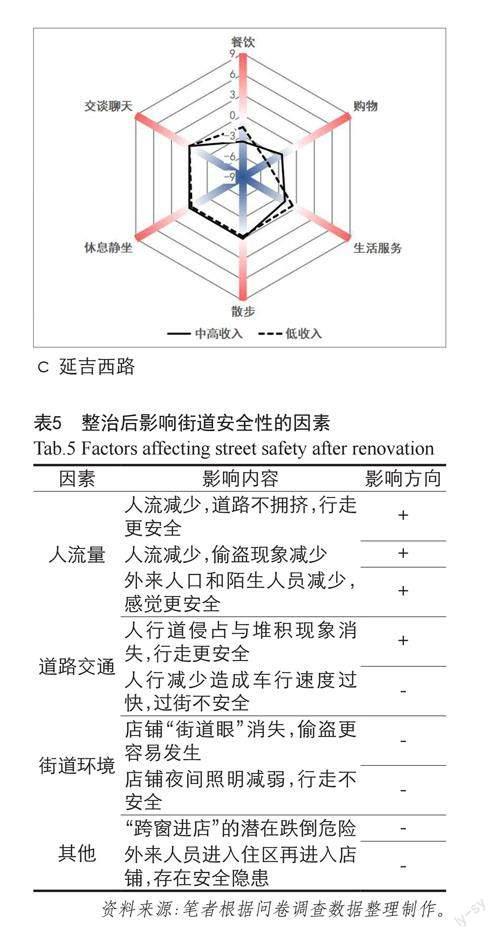

多数居民认为整治后街道安全性有所改善。五星路的安全性提高最显著,因为原有的非正规商业“杂乱且时有偷盗发生”的问题得以解决。其他街道中,认为安全性改善的居民在50%左右;也有不少居民认为安全性没什么变化,因为周边治安良好,原有街道已经非常安全。但是小部分居民认为整治后出现了新的不安全因素,例如,“跨窗进店”的方式有潜在危险,容易造成磕绊跌倒;街道夜间照明也因店铺的减少而减弱,增加了行走时的不安全感;影响街道安全性的因素较多,正负效应同时存在(见表5)。

整治后居民的生活便利性总体有所降低,但案例间存在差异。五星路和四川北路的多数居民认为整治前后便利性没变化,且认可和否认便利性降低的人数差不多;因为五星路补充了商业设施,而四川北路周边设施充足,原先作为城市/区级商业街,店铺以服装类为主,日常生活服务少,因而两者对居民生活便利性的影响较小。其他3条街道由于原先功能与日常生活关系密切,店铺搬迁或门面形式改变后,给生活造成较多不便。

生活质量评价反映整治对居民生活的综合影响。相较其他维度,生活质量的变化程度较小,认为生活质量无变化的居民占多数。在延吉西路、法华镇路和四川北路,认为生活质量提高的居民多于认为生活质量下降的人。五星路和赤峰路较为特殊,五星路的新增商业、绿化等整治提升措施,使得生活质量提升最多;赤峰路有近30%的居民认为生活质量降低,而不到5%的居民认为生活质量提高,这是周边设施不足且店铺减少显著造成的负面效应。可见,居民生活质量较大程度受到街道和周边商业设施总量的影响。

4.2 对整治的综合评价

总体上,偏好整治后街道的居民多于偏好整治前的,整治受到多数居民的认可(见图8)。从偏好整治后的居民占比来看,五星路>延吉西路>法华镇路>四川北路>赤峰路,基本上与整治后街道及周边地区服务居民日常生活的设施充足程度一致。充足度越低,居民对整治越不满意。

同时,其他整治措施也影响居民的偏好。五星路的整治受到绝大多数居民的认可。开设新店、提升环境的措施起到决定性的作用,有力弥补了对原店铺的经营限制。相比之下,赤峰路的整治削弱了原先就不充裕的营商环境,加之并无其他环境提升措施跟进,即便街道整洁度、美观性、安全性有改善,总体效果不免毁誉参半。其他3个案例中,延吉西路的综合评价最高,因为整治保留了较多店铺,同时原先经营无序状态得到改善,获得大多数居民支持。法华镇路与四川北路原先是发展成熟的商业街道,居民认可度较高,因而偏好整治后的比例较低;尽管如此,大多数居民认为“非法经营应当拆除”,也有些认为“改变可以带来更好的变化”,从理性和信念上认可商业空间整治。

5 结论

本文以上海的5条典型街道为例,考察街道商业空间整治下居民生活行为的变化及其对整治的评价,探讨不同整治内容和形式的效果和作用机制。主要发现:

(1)整治店铺数量和形式是消费类行为变化的主因

整治引起居民购物和餐饮行为频率的明显变化,设施数量变化是其最主要的原因。店铺数量增减与行为频率增减呈正相关,新增店铺的五星路是5个案例中唯一购物行为增加的案例。此外,整治形式也产生一定的影响,店铺可达性降低、店面出入和交易不便成为消费行为的阻碍。

(2)整治店铺数量和环境是休闲类行为变化的主因

因为居民的购物行为通常与散步、交谈等休闲行为相伴,所以整治店铺数量的减少亦降低了居民在街道中休闲的频率。同时,街道步行环境的改善对休闲行为有促进作用;整治消除了店铺占街现象,购物行为的减少缓解了街道的人流拥挤,又成为休闲行為的诱发因素;但在店铺完全搬迁而人流过少的街道,萧条感和不安全感抑制了人们的休闲需求。所以,整治对休闲行为的影响机制相对复杂;总的来说,适量的店铺是街道休闲行为发生的基础,优良的环境需以之为前提来发挥促进休闲的作用。

(3)街道基本功能与周边设施环境影响行为变化

以非日常生活服务功能为主的城市/区级商业街,相较于以日常生活服务功能为主的社区级商业街,其整治影响居民生活行为和评价的程度较小。而周边设施的供应、环境的提升可以一定程度弥补甚至扭转整治街道店铺减少、质量下降的负面影响。

(4)老年人和低收入人群更依赖社区级商业街

社区级商业街普遍的低成本经营特性使得老年人和低收入人群相较于中青年人和非低收入人群更依赖它们,因此整治对这两类人群的影响较大。店铺档次的升级会引发对低收入人群的挤出效应,同时吸引非低收入人群,形成街道商业使用人群的更替。

(5)居民总体认可街道商业空间整治

总体上,居民认为整治提升了街道的安全性、整洁性和美观性,其影响程度高于生活便利性的降低,生活质量受影响不大,因而对整治采取肯定和中立态度的人占多数。

上海的此次整治行动很大程度上触及长期以来形成的历史问题,影响面大,涉及人群和利益复杂,受益与受损的群体并存。从本文研究结果看,支持整治的居民多于反对者,这或是整治得以实施的最大基础。在社会经济发展水平提高、依法行事理念为多数人接受的背景下,依据统一、明确的法规实施治理是大势所趋,但这并不否定实施策略与过程的弹性。以上5个案例街道采取了多种治理方式;笔者从与部分治理参与人员的交流中了解到,其实施整治策略以“居民获益”为指导,在与相关利益方磨合的经历中形成;这体现出灵活、务实和以“人民城市”为宗旨的基层治理智慧。从案例街道的经验来看,整治应重点关注和监测对居民基本生活需求的冲击,同时着眼点不应限于治理街道本身,而应使得街道及其周边的合规设施能够满足日常需求,这也有利于通过统筹来扩充和治理可用的资源;应根据街道基本功能和对整治潜在影响的判断,采取相应形式和力度的措施,并渐进地加以实施;提升街道环境,如在商业富余、空间局促的街道清除不合规的店铺等,亦能增加居民的获得感。