基于老年冬季健康行为地图的寒地城市公园优化策略

2023-10-12闫天娇冷红袁青

闫天娇 冷红 袁青

关键词:寒地城市公园;老年人;冬季健康行为;行为地图

0 引言

国家统计局数据显示,截至2019年末,我国60周岁以上老年人口占人口总数的18.1%,预计2040年将增至28%。国家“十四五”规划建议将应对老龄化上升为国家战略。根据《2012年世界卫生组织全球疾病负担评估》报告,中国45%的伤残调整寿命年(DALY)①是老年健康问题所致。由此可见,国内老龄化和老年健康情势不容乐观。

既有研究已证实了户外活动的健康效益,老年户外活动类型包括通行类、康体类、文娱类、休闲类等[1]67,而老年健康行为特指老年人在外部空间中的一切健康促进活动[2],既涵盖以促进生理健康为主的体力活动,也包括提升心理健康的社交活动。老年健康行为的健康效益包含身体活动和自然环境对老年人的双重效益,即改善情绪状态,提升自我价值感和主观幸福感[3];降低脉搏率和血压[4],降低与压力有关的激素比率[5],提高免疫活性和增加癌症抵抗的细胞水平[6]等。城市公园已被证明是老年人喜欢开展健康行为的主要环境之一[7],其对老年人主观幸福感的积极影响比对其他成年人更大[8]。老年人比年轻人更经常去城市公园[9],并且对公园有特殊的需求,如良好的可达性、休闲和社交[10-12],然而对这些具体需求的研究相对较少。此外,城市公园中老年人的行为尚未得到充分的研究,其内在需求没有得到很好的理解。

由于我国东北地区冬季气候寒冷且漫长,这无形中给老年人的日常冬季健身增加了阻碍。然而在寒冷气候下,居民亲近自然的需求更加迫切[13],气候对参与者运动意向的影响并不明显[14]。相关研究表明,即使在冬季,进行适当且有规律的健身活动对老年人的身心健康均有益处[15]70,而公园是老年人开展健身活动的重要场所。因此,关注冬季老年健康行为,提高老年健康行为发生的科学合理性,提升冬季公园环境的老年健康效应,是提倡全民健康、降低社会养老负担的重要途径和发展议题。

当前针对老年人使用公园的研究多结合问卷、采访、文献查阅和模型构建[16-17]的方式,主要围绕老年人的环境偏好特征[18-19]和使用后评价[20-21]等方面。问卷调查无疑是最便捷的方式,但结果通常受参与者的主观影响较为严重。而行为观察法是不需要干预老年活动且不易受主观认知影响的社会研究方法,具有可以真实反映其环境偏好和行为特征的优势。虽然近期的研究对老年人在公园中的行为模式关注增多,但对于冬季寒冷气候下公园的老年健康行为还未展开深入研究。本文以吉林省长春市为例,结合行为观察法、现场调研法、地图标记法及相关统计方法,探究冬季公园环境与老年人健康行为的关系,为特殊地域气候背景下促进积极老龄化的公园设计提供一定参考。

1 研究方案设计

1.1 调查样地与时间

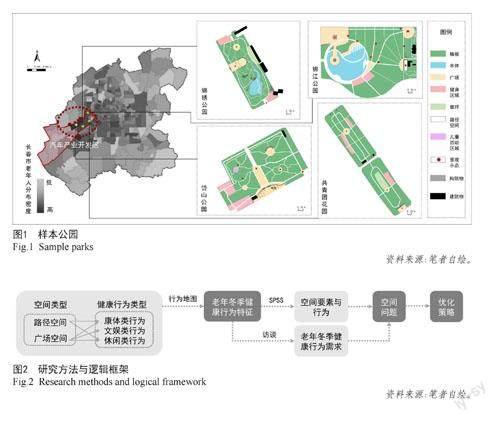

目前长春市60岁以上老年人已达190万人,占全市总人数的22%。长春市承载老年冬季健康行为的公园主要分布在中心区,其中老年人口密度较高但公园可达性不足的汽车产业开发区,是有效应对长春老龄化的突破口之一。考虑到老年人一般选择在所居住小区附近的公园活动,因此排除规模过大或过小的公园,最终选择20 hm?以下的岱山公园、锦江公园、锦绣公园和共青团花园作为观察对象(见图1)。东北地区的冬季以冷湿性气候为主,并呈现昼短夜长、降雪多、蒸发量小的特点。研究选定2020年11月20日至12月13日为观察时段,平均气温在-11℃左右,具有冬季气候的普遍性特征。进而结合冬季寒地城市老年人的日常作息,将观察时间分为6﹕00—8﹕00、9﹕00—11﹕00、12﹕00—14﹕00、14﹕00—16﹕00和18﹕00后5个阶段。

1.2 研究方法

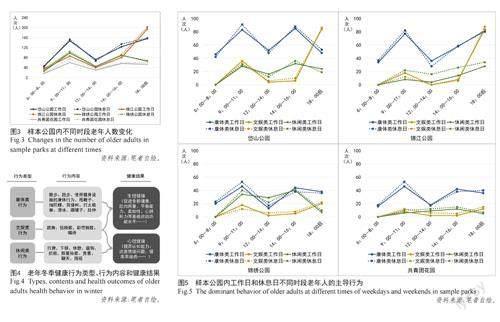

首先,笔者选取样本公园,对其进行实地考察,选择固定的动线,每个样本点观察10 min,记录冬季不同时段下不同空间承载的行为内容并绘制行为地图。在对路径空间的观察中,结合快速拍照和录像等方式提取路径截面照片,并记录其承载的活动人数和运动强度。在对广场样本的观察中,用不同符号代表各自的行为类型,用不同颜色区分具体的行为内容,以符号个数表示人数多少,形成寒地公园老年冬季健康行为地图。其次,分别依据SPSS中关联和聚类分析,探寻公园空间特征要素与老年冬季健康行为的内在联系。再次,结合访谈挖掘老年人的内在需求,总结空间现有问题。最后,基于以上梳理分析与问题发现,提出具有针对性的促进冬季老年健康行为的空间优化策略(见图2)。

2 基于行为地图的老年冬季健康行为特征

2.1 公园内老年冬季健康行为的基本情况

通过观察发现,岱山公园与锦江公园在一天中各时间段的人数变化趋向一致,虽然晚间气温较低,但人数仍达到高峰,其次是9﹕00—11﹕00和14﹕00—16﹕00两个时段,且一般情况下上午人数较多;而在规模较小的锦绣公园和共青团花园,人数峰值在上午时段(见图3)。与以往调查结果不同的是,在休息日的某些时段,公园中开展健康行为的老年人数量比工作日少。这可能是因为老年人要照看孙辈。

根据文献检索和行为观察,样本公园中老年冬季健康行为以康体类、文娱类和休闲类为主,具体行为内容和健康结果如图4所示。经统计,样本公园在全天不同时段的行为类型人数和主导行为类型如图5所示。岱山公园和锦江公园内的老年人日间活动以康体类为主,主要是散步、慢跑、运用健身设施等动态活动,晚间是跳舞等文娱类居多;锦绣公园内老年人日间活动以休闲类和康体类为主,晚间以康体类为主;而共青团花园内老年人活动全天都以康体类为主。

综上,清晨时段仅有部分老年人有晨跑和散步的习惯,因此只包括康体类行为。日间时段,康体类行为是老年人最主要的行为类型。此外,上午老年人开展文娱类行为的意愿更强,例如彩带秧歌、打拳等,多表现为小型聚集、动态参与;下午则以休闲类活动居多,主要包括陪伴孩子玩耍、打牌、下棋等静态活动。夜间时段,4个公園内老年人均以康体类和文娱类行为为主。

老年冬季健康行为多数发生在路径空间和广场空间。路径空间主要是散步、跑步等康体类行为的空间载体,广场空间则兼具不同功能,可承载所有的健康行为类型。因而,下文就两类空间与老年人冬季健康行为的关系做进一步分析。

2.2 路径空间承载的老年冬季健康行为特征

2.2.1 路径空间的提取与分类

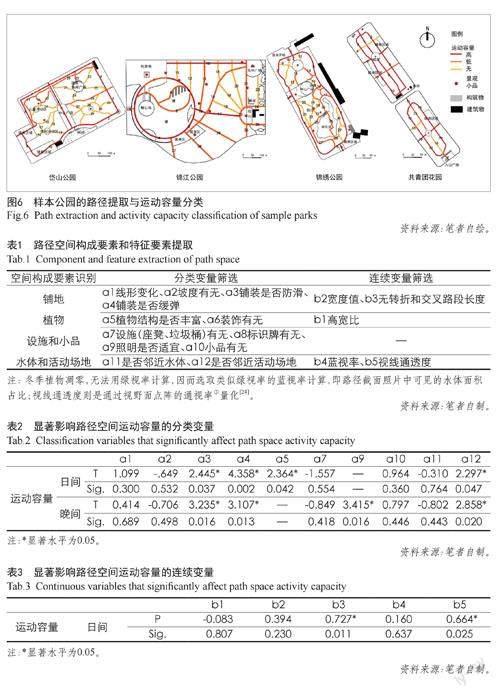

路径空间承载的冬季老年健康行为内容是单人或两三人群体的走跑类康体行为。从一天内的人数分布来看,岱山公园、锦绣公园和共青团花园开展走跑类活动的人数是日间高于晚间,锦江公园则在晚间为峰值。借用运动容量②的概念[22]13,绘制路径空间的运动承载力图(见图6),即计算样本公园内路径的运动容量均值,分别约为49 METs、68 METs、36 METs和41 METs,高于均值则为高容量。根据其总体呈现,可发现高容量路径主要由园区主路组成,某些连接性路径为低容量路径,而无容量路径通常是区域内部小径。冬季园区主路是以康体为目的的空间载体,而内部小径承载的行为是以通过为主要目的。

2.2.2 园区主路承载的康体类行为特征

以运动容量为因变量,空间特征要素为自变量,深入发掘路径空间与老年行为的关系。以现有文献为基础,通过提取不同路径空间的构成要素,包括铺地、植物、设施和小品、水体和活动场地,选取能够表征其特征的分类变量和连续变量[22]14-23(见表1)。其中,a6和a8由于样本量不足,在分析中被剔除。进而,分类变量选用独立样本T检验,连续变量选用Pearson分析,区分日间和晚间运动容量,进行关联性分析,结果如表2和表3。

综合统计结果和行为观察结果发现:

其一,在宽度为3.5 m左右的园区主路进行循环线路康体行为的老年人居多。岱山公园、锦绣公园和共青团花园中有超过70%的老年人以园区主路为循环路径进行3圈以上的康体行为,中高强度活动分别占约18.9%、16.6%和17.1%。在无明显循环路线的锦江公园中,老年人通常围绕水体和中心广场活动,中高强度运动约占23.7%。

其二,显著影响老年人日间运动容量的分类变量为铺装是否防滑、是否缓弹,植物结构是否丰富和是否邻近活动场地,连续变量为无转折、交叉路段长度和视线通透度。对比4个样本公园,日间时段中高强度运动多集中在锦江公园,原因是只有这里的铺地材质为塑胶,其防滑和缓弹性能预防摔倒并在运动中对关节起到一定的保护作用;同时,锦江公园和岱山公园的路径连续性更好,对中高强度运动的支持性更高。多数老年群体在路径空间上开展低强度运动。邻近活动场地和视线通透可以增加不同空间中活动人群的互动,丰富的植物层次和常绿植物的配置亦会增加视觉体验的丰富度,促进休闲行为的发生。

其三,虽有些空间特征在统计上没有显著呈现,但通过行为观察发现,邻近较大面积水体可以吸引更多的老年人开展不同类型的行为;富有地域特色和趣味性的景观小品会吸引少数老年人驻足停留;冬季在植物枝干上配以色彩艳丽的装饰会提高老年人开展运动的积极性;标识牌的配置也可以起到一定程度的促进作用;座凳和垃圾桶的设置则没有影响。

其四,对比日夜时段的运动容量,除了跟周边居民的个人情况和生活习惯密切相关,空间特征上只与铺地的性能和良好的照明条件呈显著相关。

2.3 广场空间承载的老年冬季健康行为特征

2.3.1 广场空间提取与分类

由于广场空间的观察样本数量有限,借鉴楼宇青等[1]68对老年人行为抽样调查的分析方法,选择SPSS聚类分析,探讨广场空间和行为之间的相关关系。首先,将4个公园的23处广场提取11个代表性样点,绘制行为地图,其中一个满色标记表示5人,半色标记表示3人(见图7)。然后选取体现广场的空间特征要素,即尺度、铺地、位置、侧界面、设施和景观、水体,运用聚类分析分为3类,将器械空间单独作为一类,因而共分4类(见图8a)。通过统计不同样点的行为类型发现,康体类行为通常发生在依托健身器械和水体的空间;文娱类空间多在开敞广场开展;休闲类行为则依托功能型设施或构筑物(见图8b)。

2.3.2 广场空间承载的康体类行为特征

广场空间所承载的康体類行为主要包括依托健身器械、依托水体和其他自选康体行为,一般以个体活动为主。器械空间(DS-S09、JJ-S04和JX-S03)中,老年男性的比例略高于老年女性。老年女性更多选择全身和轻量健身的设施,而老年男性更多选择锻炼强度较大的项目,如DS-S09中不仅提供了力量型的健身器械,还增设了镜子,营造了户外健身房的氛围,因而颇受欢迎。在岱山公园和锦绣公园,老年人通常在白天开展活动,并更多选择日照条件较好且有植物荫蔽的区域。但在锦江公园则有所不同,即晚上运用健身设施的人数超过白天。这可能是由于其健身空间可达性和夜间照明条件较好。依托水体的冬季健康行为主要包括滑冰和抽陀螺。滑冰是最具冬季特色的健康行为,对冰面的规模和质量要求较高。锦江公园中JJ-S02则因此吸引了大批老年人,且绝大多数为男性。同时,该运动可以吸引大量围观人群,引发更多的社交行为。抽陀螺属于另一种具有冬季特色的运动方式,它对场地尺度的要求不高,但对冰面质量有一定要求。由于抽陀螺时会产生较大噪声,夜晚聚集的活动人群能降低噪声感知且其具有一定亮度,因而晚上被此项运动吸引的老年人较多。

而对于其他健身行为,如太极拳和拉伸等个体健身行为,场地选择比较自由。开展太极拳运动的老年人不多,一般选择在半开敞空间的上午进行(如DS-S01),聚集性不强。个体健身场地的选择通常为接近广场边缘、背靠植物或围栏的空间。

2.3.3 广场空间承载的文娱类行为特征

广场空间承载的冬季文娱类行为内容以跳舞、扭秧歌、彩带秧歌为主。跳舞和扭秧歌活动一般在晚间时段以15—20人为一组开展,且会吸引大量围观人群参与,持续时长在1.5 h左右。观测发生该类活动最多的样点,即岱山公园的DS-S01和锦江公园的JJ-S01、JJ-S03发现,各团队都会选择较为固定的场地,在邻近入口的广场活动人群会让出通道,避免与其他人群产生冲突。如在足够尺度的中心广场,各组群会形成方阵围绕广场中心朝相同方向进行循环移动。而锦绣公园和共青团花园中此类活动人数较少,说明最影响该类行为的空间特征为场地面积。参与活动的人群有强烈的氛围感和感染力,从而吸引更多的围观人群参与,形成大型聚集行为。再对比JJ-S01和JJ-S03的活动人数发现,其共同的空间特征为邻近出入口、照明条件较好和人群聚集,与水景、设施无明显关系。而彩带秧歌活动一般以2—5人为一组,多发生在上午或照明条件较好的晚间半开阔广场,也会吸引部分围观人群。

2.3.4 广场空间承载的休闲类行为特征

冬季休闲类活动对功能性设施或构筑物的依赖性较强,主要内容是打牌、下棋、围观、陪伴孙辈等。锦绣公园中发生休闲行为的人数最多,锦江公园中该行为的发生率较低(见图8b)。打牌和下棋行为一般持续时间较长,老年人多倚靠在廊架或坐在树池等具有休闲功能的设施上进行,且下午人数更多。这可能与日照条件有一定关系。由于锦绣公园中心广场设有色彩鲜艳兼具文化特色的休闲长廊,吸引了更多的围观和拍照人群。而锦江公园的休闲设施和廊架等构筑物很少,降低了老年人发生此类活动的几率。此外,在具有儿童设施的广场(如DS-S05和JJ-S05),发生陪伴型行为的比例更大。

3 结合老年冬季健康行为需求的园内空间问题分析

为了更好地理解和构建促进老年冬季健康行为的机制,基于上述对其特征的描述和关联分析,结合行为需求分析,挖掘空间对行为支持性的影响,以便提出促进老年冬季健康行为的公园优化策略。

3.1 行为需求分析

笔者对26名运动频率较高的老年人进行深度访谈,访谈内容包含他们在路径空间和广场空间进行不同行为的需求。结合扎根理论对文字资料的编码和转译,将老年冬季健康行为需求概括为空间安全感、运动舒适感、功能便利感、景观趣味感和场所依恋感5个主范畴。其中,不同空间对不同健康行为的支持性不同,老年人在不同时段开展不同行为类型时的需求也不尽相同。

路径空间主要承载走跑类康体行为,不同运动强度的老年群体对空间的关注点不同。整体上,由于老年人的视觉能力、认知能力和记忆力有一定程度的退化,因而他们普遍希望主要步行路线简单可视且有明确的导向性。此外,日间时段,开展中高强度运动的老年人对安全感和舒适感的需求较大,即铺地材质性能和步道连续性,原因是该群体的健身目的较为强烈,他们对周边环境的感知较低,不希望在运动过程中被打断。开展低强度运动的老年人步速较低,他们有更多的精力关注周边环境,更需要功能便利感和景观趣味感。虽然寒地城市的冬季景观整体较单一,但空间互动性、引导性和视觉丰富性仍对空间体验感有重要影响。夜间时段,无论开展何种强度运动的老年人对安全感的要求都是最高的,如照明条件是否适宜、铺地是否舒适防滑等。

广场空间可承载所有类型的健康行为。日间时段,开展康体类行为的老年人更关注功能便利感和运动舒适感。做器械运动的老年人对健身设施的设置和养护、日照条件、可达性的需求较高。其中,老年男性更需要具有局部力量训练的设施,而老年女性更需要具有拉伸或按摩功能的健身设施,且对设施的养护要求更高。依托水体的老年运动群体只关注冰面的规模和养护质量。开展太极拳的老年人对空间规模的要求不高,但对环境安静度和日照条件的要求较高。而其他独自健身的老年人通常希望背靠植物且环境安静,在自由锻炼的同时还可远观其他活动人群。开展文娱类行为的老年人对舒适感和依恋感的需求最大,即空间的规模、开敞度、可达性是否适宜,以及是否总有人组织活动。开展休闲类行为的老年人则更需要舒适感、便利感和依恋感,包括日照条件、可达性是否适宜,设施是否满足需要,是否经常发生聚集活动。

夜间时段,广场空间多承载跳舞、扭秧歌等的大型聚集和围观行为,因而空间规模、灯光舒适度和活动组织是最为重要的。

3.2 空间问题分析

3.2.1 路径空间

除了上述行为特征和行为需求,路径空间仍存在以下问题:(1)部分园区主路铺装不防滑,尤其在积雪未及时清理的时候,雪地与铺地的交接处容易引发摔倒事故,两侧树木枝干掉落的积雪也会形成一定的安全隐患。(2)部分空间的夜间照明设施亮度过暗,没有形成连续的指引,容易造成视觉盲区。(3)路径空间缺少易辨识的标识系统,不能给予老年群体以明确、及时的指引。此外,大部分老年人对运动的临界区间认知不足,部分老年人锻炼时段过早、运动强度过大,而园内也没有相应的提示系统,为突发情况埋下隐患。(4)路径空间中经常可以发现快走、跑步和散步人群相互影响的情况,运动体验感均有下降。另有部分路径空间临街布置,受噪聲和汽车尾气的影响严重,降低了运动的舒适感,此类问题在共青团花园中体现得十分明显。(5)公园入口现多用转弯式,这种形式的应用很大程度地限制了借助辅助设施出行的老年人。(6)冬季路径两侧多为枯木枝干,常绿植物少,视觉感受单调清冷,趣味感缺失;有些树木枝干遮挡了视线,降低了空间的互动性。

3.2.2 广场空间

在调研的过程中,发现了几个广场空间和行为的冲突点:(1)在面积较大的广场上,老年人经常会将携带的扇子、服饰、音响设备等物品随意堆放,为运动人群和通过人群增加了障碍。(2)在儿童活动区域,由于相关设施配置不足,导致老年人只能在一旁站着注视陪伴,无法开展其他健康行为。(3)缺少拉伸和按摩效果的器械,园内经常可以发现老年人在树上绑着软垫,以便其用背撞击树干而达到疏通筋骨的效果。这既不美观又会损伤树木。另外,部分健身设施过于老旧,降低了使用率。(4)在日照条件较好的广场,时常可以看到借助轮椅等辅助设施的高龄老年人在广场边缘远观活动人群,但由于没有合适的行动区域,导致其休闲体验无法达到最佳,也使其他活动人群受到影响。(5)目前公园内座凳一般以石材为主,冬季通常由于积雪清理不及时和枯枝堆积导致老年人无地可坐。(6)除锦绣公园外,各样本公园无展现地域特色的小品或构筑物,风格单一。此外,各公园结合社区等组织活动的频率极低,不能给予老年活动群体足够的依恋感。

4 促进老年冬季健康行为的公园优化策略

基于上述关联分析和问题发现,笔者结合公园布局、细节设计和管理维护3个层面提出促进冬季老年健康行为的公园优化策略。

4.1 公园内部布局优化策略

公园内部布局优化可通过改善动线设计和功能区划实现,提升公园环境的使用感受。在动线设计方面,锦江公园可加强园区主路的循环路线导引,对其他路径空间还应考虑划分不同运动强度区域,如有氧慢走区和高能健步区,增加标识提示系统和夜跑导航系统(见图9a)。在功能区划方面,邻近出入口区域设置支持文娱类和康体类行为的开敞和半开敞空间,广场可划分不同功能区,鼓励老年人开展太极康体运动,并结合不同行为和不同年龄阶段的需求增加物品放置区和轮椅车位(见图9b);将依托健身设施的区域尽量接近园区主路或主入口,在考虑朝向的基础上对不同项目进一步分区,如将局部力量康体区内置并增加植物种植(见图9c)。

4.2 公园细节设计优化策略

细节设计可通过拆解公园入口、铺地、侧界面、设施和景观小品几大空间要素加以优化,提升对老年冬季健康行为的支持性需求。

(1)入口。设置无障碍专用入口,方便使用轮椅等辅助设施的老年群体进入;增设宣传栏,提醒老年人注意健身强度,保证适宜的间歇时间;在邻近入口的铺地上标出“起始点”“50米区间”等标识,方便老年群体计算自己的运动量。

(2)铺地。可根据不同运动强度选择铺地材质,高能健步路径可优选塑胶步道,提高健步的舒适感;慢走区和广场可选透水砖等防滑材质,部分区域还可结合鹅卵石等改变图案的拼就方式和纹理,提高安全感的同时增加趣味感,亦可达到按摩的作用。

(3)侧界面。在直接连接城市道路的广场或步行道之間适当增加植物屏障,可选择松树、柏树、杉树等常绿树,减少汽车尾气污染的危害[15]73。在慢走区与活动场地之间,植物可选用“分枝点较高的乔木+灌木”的组合,增加空间的通透感,促进不同空间活动人群的互动;健步区旁应以行列式种植能够遮挡视线的植物,以此形成明确的导向性,提升高强度运动的连续性(见图9d)。植物配置方面,结合季相变化,优先选择开花植物,提高常绿植物比例,冬季在枯木枝干上适当增加色彩鲜艳的装饰,并增植养生保健类植物。

(4)设施和景观小品。服务设施方面,在儿童活动区域周围增设休闲或健身设施,促进陪同老年人开展健康行为的积极性;增加兼具按摩和拉伸功能的设施;休闲设施选材考虑适应气候变化的防腐木;在充分考虑冬季冰雪掉落的情况下,在开敞广场边缘和植物荫蔽的区域增加休闲设施、物品放置设施和照明设施。照明设施可考虑增加地灯或灯带,并合理设置光源的照度和色温,尽量将照度值提高至42 lx左右,在空间光源照度较低时,可将色温调至500 K,以补偿空间的视觉感受[25]。园路还应增设夜间导航系统和标识提示系统,尤其是在规模较大、路线不明确的公园,应根据老年视力情况增大字体、协调色彩,保证日夜亮度转换和实时调整,内容上兼具科普和提示作用。此外,景观小品可结合冰雪特色,增加构筑物的色彩表现和地域文化性,以改善园区氛围。

4.3 公园管理维护优化策略

完善公园的管理维护主要包括冬季资源转换、积雪及时清理、植物适当修剪和设施及时更新4个方面。其一,应充分利用冬季特色资源,依托街道或社区组织开展老年冬季运动竞技游戏、冰雕雪雕建构比赛等;其二,应及时清理园区路径、座凳上的积雪,保证空间的可用性;其三,应适当规整修剪植物,使其有更强的引导性和安全感,在一定程度上降低积雪和冰块掉落的安全隐患;其四,应及时修理和更新老旧的健身设施、标识系统,保证人们的安全感、舒适感和便利感。

基于此,可将上述优化策略推及至同类公园,以便更好地满足老年人的使用需求。由于样本量有限,研究结果有一定的局限性,未来还需更多的实证研究,以切实提升公园给老年人带来的健康效应,并在特殊气候背景下改善老年人的整体健康水平。