湖南桑植花灯的舞蹈民族志研究

——以瑞塔铺镇文艺轻骑队花灯班子为例

2023-10-10赵书峰

张 然,赵书峰

(1.湖南科技大学黎锦晖音乐学院,湖南湘潭411100;2.湖南师范大学音乐学院,湖南长沙410000)

桑植花灯是湖南桑植县各族人民喜闻乐见的一种民间歌舞艺术,是湘西花灯中非常有代表性的一个分支,是汉文化歌舞艺术与桑植当地的土家族、苗族、白族等少数民族的生活和风俗融合互鉴而形成的,呈现出独具一格的区域文化特征。桑植花灯主要流传于湖南桑植县全境及湘、鄂、川、黔、渝周边县市,其中瑞塔铺镇最为盛行,普及度广,演出形式多为一旦一丑的“对子花灯”,最传统的“打”花灯是位于四方桌上,丑角形象滑稽、诙谐,旦角形象优雅小巧。2008年桑植花灯被确定为湖南省第二批非物质文化遗产名录项目,桑植县瑞塔铺镇被国务院授予“中国花灯之乡”。每年春节期间是乡镇之间玩灯的高峰,从正月初一玩到正月十五,赛灯盛况非凡。当地流传谚语:“赛灯成习俗,秉烛夜月游。瑞塔才掉尾,红包始昂头。”春节前夕,笔者来到瑞塔铺镇实地考察当下社会生态场域里桑植花灯的生存境遇,感受桑植花灯的独特魅力。

一、桑植县的文化生境概览

桑植县地处湖南西北边陲,鄂西山地南端,武陵山脉北系中段,澧水上游。据史料记载:桑植在上古史籍里被称为“古西南夷地”,夏、商属荆地,西周属楚地,春秋属楚巫郡慈姑县,西汉至宋,相继属武陵郡充县,至清雍正七年(1729),改土归流后设桑植县,沿袭至今。[1]笔者初入桑植,就被其境内多山多水的武陵山脉风光所吸引:一条涓涓流水印入眼帘,碧绿清悠,水石明镜,潮湿的空气使河面上挂起一丝雨雾,灵动而充满诗意,远处青山之间雾气飘渺,勾勒出错落起伏的山峦叠影。一路相伴的潺潺流水声便是蜿蜒贯穿于桑植境内的澧水,澧水流域一带山势陡峭,河道险急的独特地形地貌成就了桑植县溪河纵横的生态美景。

自宋代起,桑植县以桑植垭为界开始有内半县、外半县之分,深受楚风遗俗的文化浸润,民众们多“信鬼神、好巫祀”,尤其是内半县因地处澧水中上游,多崇山峻岭、河谷深切、险滩毗邻,生活环境相对封闭,以山地居民土家族为主,风俗信仰得以遗存,巫风更甚;相反,外半县地处澧水下游,山势逐渐平缓,平原地貌,以栖居平地的白族为主,务农谋生,与外界交流较频繁,生活环境相对开放,文化兼容性强。内半县与外半县所呈现的文化差异性说明:在相对封闭的澧水流域文化圈里包含着民族小聚居的区域性文化特点。据了解,考察的目的地瑞塔铺镇地处桑植县南部,属外半县辖区,镇上聚居了12个少数民族,其中白族占少数民族人口的51.7%,土家族占47.5%。古往今来,土家族、白族、汉族、苗族等民族的人民在桑植这片土地上共同生活,辛勤劳动,繁衍生息,相互交流、吸收、融合,形成了桑植特有的民俗和民族文化,共同构建了桑植县多元民族文化的特征。

二、城镇化进程下桑植花灯的表演过程与艺术表达

近年来,随着全国城镇化进程加快,瑞塔铺在城镇化建设的热潮中也实现翻天覆地的变化,其镇城镇化率达到48.8%,是桑植县城镇化发展进程中的一个典型示范乡镇。城镇化进程影响着桑植县瑞塔铺镇人口生产力的分配、就业结构、社会结构、生活方式,与此同时,也对民间传统艺术的传承与变迁产生了巨大影响。此行考察是由桑植花灯省级非遗传承人满元恒老师组织的一场专门性演出,以助笔者对当下桑植花灯的表演过程进行深入研究。

(一)表演场域

地点位于非遗保护中心的一楼运动场内,没有搭建舞台。运动场平地,空间开阔空旷,除了笔者和另4位随行考察人员外再无其他观众。

(二)演出组织者与表演人员

演出组织者:文艺轻骑队花灯班子创办人满元恒(1)满元恒:省级非遗传承人、文艺轻骑队创始人,初中毕业后为桑植县花灯剧团演员,其间跟随谷志壮、刘芳豹、向洪志、毛力之、谷兆庆等民间艺人学习花灯舞,并参与将整理出的桑植文武花灯圈子、套子等编入中国民族民间舞蹈集成湖南卷内,曾任澧源镇文化站长、文化专干、澧源镇宣传部长、副镇长等,至2006年退休。培训学员1000多人,收授徒弟50多人。老师,76岁,土家族,桑植花灯省级非遗传承人,有“湘西花灯王”的称号。

表演人员:瑞塔铺文艺轻骑队共24名成员,其中11位男性,13为女性,年龄30~60岁不等,50岁左右居多,平时职业为务农、个体经营户、退休教师,演员们的民族属性包括土家族、白族、苗族、汉族。表演桑植花灯的固定花灯演员有12人(不包括伴奏人员),其中2位男性,10位女性。

(三)表演过程实录

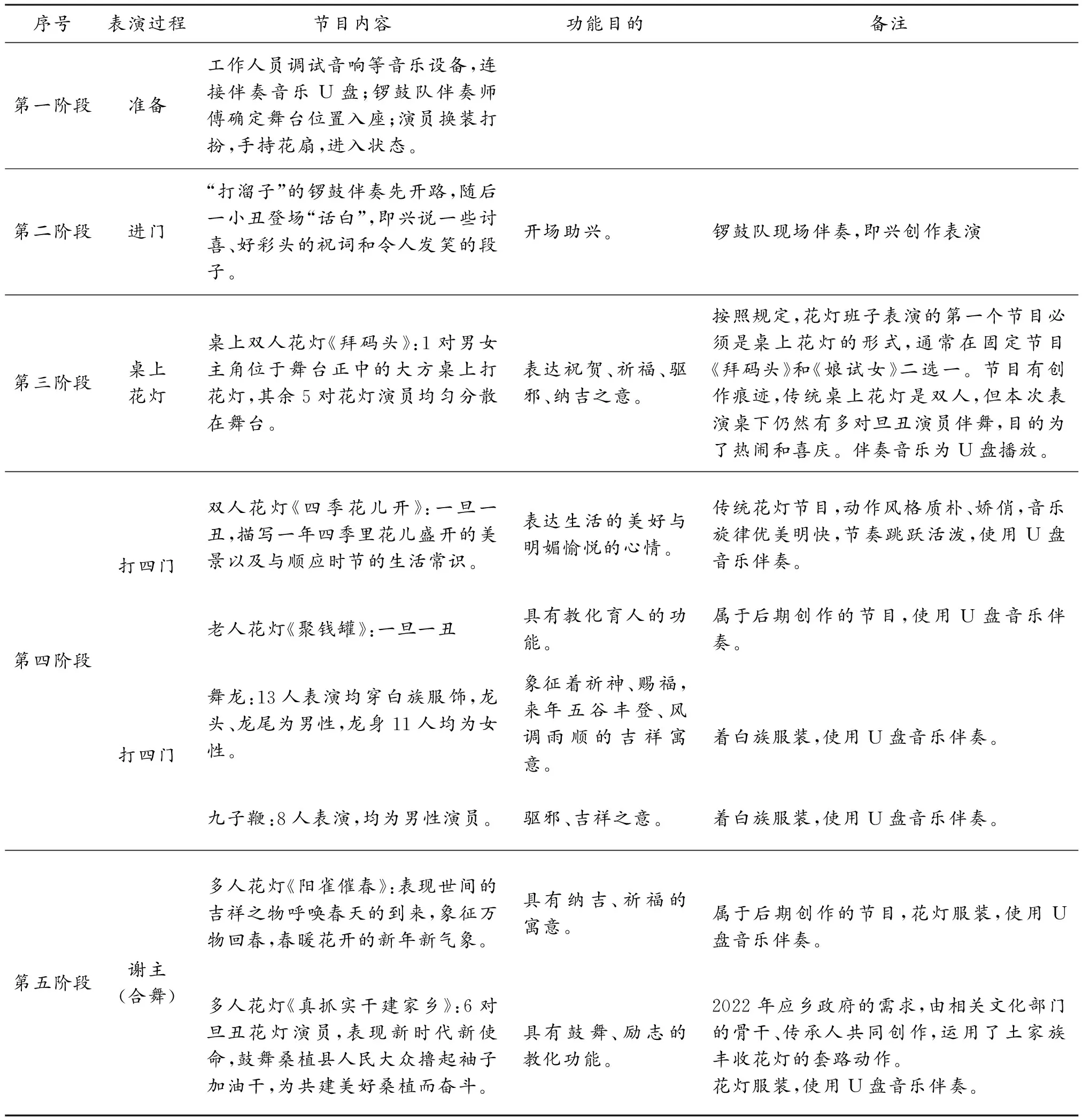

整个表演过程内容丰富,流畅有序,共8个节目,其中花灯节目6个,并穿插表演了舞龙与九子鞭,共历时45分钟,基本情况与表演过程如下(表1、表2所示):

表2 瑞塔铺镇文艺轻骑队花灯班子节目表演过程与内容

从上述图表可以看出,整场表演里除《四季花儿开》是传统花灯剧目外,其他花灯节目都有不同程度的再度或全新创作的痕迹,这些创作节目都与当下社会民众生活以及时代主题相关,说明在当代城镇化语境中,城市文化的多元化对桑植花灯的表现形式和内容产生了一定的影响。另外,大部分节目其音乐伴奏均为U盘,由鼓、头钹、大锣、勾锣等乐器组成的现场锣鼓班子,仅伴奏于开场节目“进门”,这种现代化音响设备大量使用的现象,是现代化和科技化所带来的冲击与便捷性所致。在表演过程中,笔者曾询问演出组织者满元恒老师,他表示现今花灯班子的表演并不完全拘泥于形式上的固化样式。例如:桌上双人花灯《拜码头》,虽名称有“双人”二字,但实际上结合了多人花灯,共舞助兴;花灯演员男女比例失衡,女多男少的情况致使丑角大多是女扮男装;花灯表演中穿插了身着白族服饰的舞龙队与九子鞭,等等。上述现象反映花灯班子更在意群众的需求与呼声,注重的是表演时的喜庆氛围和祈福寓意,无形之中体现了一种传统身份的认同,这股凝聚共识的强大力量加速推进着桑植花灯在城镇化语境中的变迁与发展。

(四)表演中的舞蹈形态与艺术表达

桑植花灯主要以旦丑对舞,载歌载舞的形式来传情达意,笔者以文艺轻骑兵队花灯班子的5个桑植花灯节目为考察对象,主要舞蹈动作如下(表3所示):

表3 本次考察中花灯作品的主要舞蹈动作

从表3可以看出,5个花灯节目的舞蹈动作(套子和圈子)(2)“套子”为花灯舞蹈的单个动作,但并不是只指身体某一个部位的活动,而是指手眼身法步相联系的动作。而“圈子”是由很多动作组合起来的一种表演程式,多用于节目开头或段与段之间的衔接亦或是结尾,它所包括的动作可以含有“套子”,也可以把“套子”拆散填进“圈子”。参见:湖南省民族民间舞蹈集成湘西地区资料卷编写组.湖南民族民间舞蹈集成·湘西卷[M].湖南:湖南文艺出版社,1982:347.丰富多样,从其命名就能呈现出动作极具生活气息和形象感,主要是对劳动人民的生产、爱情、日常生活行为、历史典故以及动植物的模拟,老艺人常说:“花灯形象三百六,禽兽妖魔龙鱼猴,日月雷雨山草木,打好花灯不用愁”,用以形容桑植花灯舞蹈动作的丰富性和内容的广泛性。以下将从身体运用、动作力效、空间移动三个方面剖析桑植花灯的舞蹈形态:

1.身体运用

身体运用主要集中体现于手与膝盖的典型局部,扇花飞舞是手部运动最显著的特色,借助道具(扇子)形成了小挽花、倒提扇、插秧扇、遮阳扇、开关扇、抛扇、扣扇、推扇、车轮扇、砍扇等手部的扇花动作,并与头、肩、脚身体各部分互动,完成双人对舞之间的传情达意。旦丑角(3)旦角服饰身穿彩衣彩裤,多为绿、红、黄相间,胸前绣花块,左手拿手绢,右手拿绸扇,梳长条麻花辫或双羊角盘发,戴花,脸上化浓妆;丑角服饰对襟褂、彩裤,头戴“坨帽”或梳高顶发髻且戴花,脸上化似戏曲“小花脸”的滑稽妆容,手持绸扇。参见湖南省民族民间舞蹈集成湘西地区资料卷编写组.湖南民族民间舞蹈集成·湘西卷[M].湖南:湖南文艺出版社,1982:34.的动态个性突出,风格各异,丑角的基本身体动作特征为下沉、收缩,表现出机灵风趣的形象,旦角的基本身体动作特征为移动、跳跃,表现小巧玲珑的俏劲儿形象。

另一显著运用区域是膝盖,丑角的动作基本是在半蹲的“马步蹲裆步”和全蹲的“矮子步”上表演,即便有抬腿等动作,其膝盖始终保持弯曲、放松,所有套子和圈子是以“蹲”的形态为前提进行舞动,且这种向下的“矮状态”不仅只有下沉,还略带一种“诙谐感”和“得瑟感”。通过笔者观摩与学习,发现膝盖的特殊发力方式促使丑角动作形成了“矮、曲、撇、梭”的动态特征。如《阳雀催春》中的双人圈子“边鱼上滩”就极具“撇”的动态特征,有句艺决说得很形象:“摇头摆尾内八矮”,丑随旦“歪八步”前进,手拿扇似鱼形摆动。又如《拜码头》中的双人套子“迟梭步”“戳指扇”则是“梭”(保持膝盖平稳,梭而不窜。)的典型特征的体现。花灯节目中的旦角形象主要以大家闺秀、俏皮机灵的丫头及泼辣妇女的人物为主,旦角动态特征可归纳为“踮、扭、摆、脆肩”。

2.动作力效

从时、空、力角度分析:大多数花灯动作具有持续性、直接性、轻柔性、束缚流动的力效特点(《阳雀催春》里掺杂的个别武花灯动作除外)。旦、丑两角的接触性双人舞动作比较少,双人之间无太多连接,肢体的中段核心启动较少,更多是动作的配合与呼应,仅在“古树盘根”“连枷把”等武花灯的毯技动作上核心运用略有体现。花灯动作在路线流动上呈现出束缚流动的特点,尤其是桌上双人花灯,因四方桌的限制,形成了民间老艺人实践总结所得“圈子要圆,套子要连”的技术规律,以及“内荷花”、扯四方、半边月等圈子的固定位置变换路线。

双人对舞时情感的交流与互动既是花灯动作的内在动力,更是力效因子束缚流动产生的根源。《四季花儿开》《聚钱罐》《真抓实干建家乡》这三个花灯节目中力效动作短句呈均匀状态,前两个节目主要是对日常传统生活经验和行为的模拟,表演较为外在,而《真抓实干建家乡》虽也是表现日常生产生活的内容,但题材的选择聚焦于当下,情感上的与时俱进使得节目在表达时更深入而真实,表演更为内在。由此可见,限制肢体流动与力度的能量受到双人对舞时情感交流深浅度的影响。

3.空间移动

五个花灯节目的动作空间特征主要体现在双人对舞的姿态上:讲究“女高男低”的空间造型,如:高低合扇、黄龙缠腰、燕子衔泥、喜鹊登枝等动作,均是“女高男低”造型的缩影。就物理空间而言,桑植花灯丑角的矮桩与旦角体态的亭亭玉立形成了鲜明的高低空间对比,而舞蹈形态在空间中的移动,讲究的是对角严谨、四方对称的流动。笔者发现,桌上花灯《拜码头》因表演场地有限,旦角一般多在四方桌的中间原地轻微舞动,动作小巧,少有夸张强烈的动作,而丑角则会小心地踩着桌子的四个角来移动重心或变换方位,动作沉稳而粗狂。若遇到两人交换位置,动作幅度也不会太大,如“三托”“蜜蜂扇糖”等动作呈现出两人“背身相让”的特征,并具有“边缘路径”的空间移动规律。从动作的空间多面体来看,文、武花灯双人对舞存在一定的差异,文花灯里旦、丑角对舞动作以四面体的空间构成为主,而武花灯中的对舞呈现立方体构图,空间更多维,更具张力。通常来说,展现的空间背后隐喻着群体的共同意识与思考,丑角的矮桩实则是一种向神灵跪拜的祭祀表现,丑角矮空间的舞动折射出人们的宗教信仰和精神理念,体现舞者的虔诚,更是心理内在空间的一种象征。

舞蹈民族志不但是对某一场舞蹈表演过程的“深描”,而且针对其表演过程中舞蹈表演场域中的表演者、观众,以及研究者之间的互动关系展开反思性书写。[2]通过对文艺骑兵队表演过程的描述以及舞蹈形态的多层面剖析,以民族志的研究范式来反思桑植花灯与当下社会生态场域之间的关系——瑞塔铺镇文艺轻骑队花灯班子的表演呈现出显著的城镇化特征。主要表现为:表演者的身份构成来自各行各业,不再只有务农的民众;表演形式不拘泥于固化样式,注重演出氛围和寓意表达;流程固定,内容细节简化;节目的新创作痕迹加重;动作较少启动核心部位;表演状态偏外在,重表达,实际功能价值减弱。文艺骑兵队是瑞塔铺镇最受民众喜爱的花灯班子,更是当下桑植县瑞塔铺镇花灯艺术发展的缩影,反映了桑植花灯在城镇化进程中的现状。这些特征的转变究其根本都是源于人的需求,在向城镇化推进的过程中,社会因素与个人因素加速了桑植花灯这类传统艺术文化的变迁与消亡,同时折射出当代社会的观念与文化的变迁,这是当下社会需要关注的问题。

三、城镇化进程中桑植花灯的变迁与当代阐释

舞蹈民族志研究主要是受到人类学的民族志(文化志)的书写范式的影响,结合舞蹈人类学的研究理论,舞蹈人类学研究不但关注舞蹈本体形态、身体动作与语汇的研究,而且比较重视舞蹈的社会性研究。[3]因此,既要重视对当下田野鲜活的乐舞事项给予关注,在整体和动态的社会语境中记录舞蹈风格、形貌、舞动方式、力效表达,[4]同时对其过往的历史发展与变迁轨迹也要给予历时性的观照与阐释。笔者通过对历史文献与田野考察口述文本的梳理和总结,发现当下桑植花灯的仪式过程与传统上已经有很大差异,随着时代的变迁很多传统元素或消亡演变或留存延续,将这些放置于更大的文化生态下思量桑植花灯的演变轨迹,阐释其在城镇化语境作用下的变迁原因。

(一)桑植花灯的演变轨迹与分析

在历史长河中,不同的历史背景与时空对桑植花灯的演变轨迹和生存现状留下不可避免的烙印与影响,桑植花灯的演变轨迹可归结为三个阶段:第一阶段20世纪80年代之前,以仪式为核心。桑植花灯最初只是整个祭祀仪式中的一个环节,跳花灯前需要进行“启灯”、“迎灯”、“出灯”、“接灯”(“破阵”)、“收灯”这一套完整的仪式程序,体现了一种强烈地神圣性信仰心理。第二阶段80年代之后,以简化的程序与习俗为主。这一时期基本不再有“点灯”仪式,流程有所简化,活动主要集中于正月初一至十五期间的白天,清晨锣鼓引路开道,花灯班子进入到村户,鸣锣打鼓,花灯班子唱拜年词,之后仍按照“进门、桌上花灯、打四门、谢主、二人合舞”的顺序完成花灯表演。第三阶段新世纪至今,演变为纯娱乐的表演活动。此时桑植花灯的演出时间逐步由年节延展至任何节庆场合,表演场地已经从堂屋内、院内走向舞台,以一种搭台表演的形式成为当今桑植民众最重要的娱乐方式之一。

通过对演变轨迹的历时性梳理,桑植花灯清晰地呈现出在不同历史空间的移动路径,这条逻辑轨迹描述出了不同历史背景下桑植花灯舞蹈变迁的景观。桑植花灯随着时代的变迁在原有舞蹈形态的形式、内涵、性质、功能等方面都着不同程度的变化,笔者以现代化背景下的瑞塔铺镇文艺轻骑队花灯班子为例,将其置于城镇化语境中从场景、功能、形态三个维度,探讨当下桑植花灯班子所消失或保留的传统元素和现代性元素,以及因变迁所带来的影响。

1.场景:仪式过程的消褪与节日情境的延续

结合传承人的口述文本与历史文献资料可以看出,桑植花灯最初是有一整套严格而完整的仪式流程,“灯”和“神”这两个核心元素维持着整个仪式过程。但在现代化、城镇化等多重语境的影响下,现今跳桑植花灯的程序与老艺人口中所描述地相差甚远。因为重要仪式环节的简化或省略,桑植花灯中“破阵”“请灯神”等仪式色彩逐渐消失,影响着桑植花灯的传承与发展。如今在田野调查中我们很难看到如“接灯”前的“龙门阵”“美女梳头阵”“乌龟阵”等破阵的环节,收灯中的“送神”,收灯时不可出声、烧“排灯”等仪式场景,这些信仰性元素在当下的桑植花灯中完全淡化,其背后所隐含的象征性意义也逐渐消褪。(4)根据省级非遗传承人满元恒老师口述。(2022年12月20日,笔者采录于微信聊天)

考察发现传统桑植花灯中有关“灯”的元素,在当下桑植县瑞塔铺镇的跳花灯活动中确实已销声匿迹,但据非遗办侯碧云主任口述:关于“灯”的仪式元素在内半县极少数的花灯班子里略有残余,因老艺人年事已高,与“灯”的相关仪式技艺并未得到较好地传承,点“灯”仪式现也不再进行。笔者认为,主要原因是桑植县内民众生活的语境逐渐被城镇化进程所取代,造成民俗仪式在自然传承与延续中出现阻断,当地民众的观念、信仰、习惯、审美等宏观文化生态链在潜移默化中被改变,仪式过程走向了将要消失的尴尬境地。因此,传统舞蹈的生存语境一旦被人为改变,将会导致其原生性的文化基因发生“涵化”或者逐渐走向被解构、重构的局面,而核心仪式元素的逐渐消失将不利于桑植花灯舞蹈文化的保护与传承。

桑植花灯历经时代变迁的洗礼,在长期的历史社会变革中未被“同化”或“异化”成其他歌舞艺术形式,保持“花灯”的名称延续至今,其关键原因是传统元素得以保留,即表演时的节庆情境得以延续。更准确地说,是指节庆活动的场景氛围与意义表达的延续。如元宵的开灯祈福、清明的纪念祖先、中秋的团圆,这些年节只要还存在,且所蕴含的意义没有随着时代变迁而发生根本性的演变,习俗活动则必然随之延续。桑植花灯的唱词对节庆情境的表达十分明显,如“正月是新年那(依子呀喂哟),夫妻巧打扮(那喂哟喂)”等唱词,所蕴含的意义与喜庆、纳吉、祈盼的节日情境氛围十分相符。可见,桑植花灯作为传统年节时的“必须品”,其传统形式无论发生何种改变节庆情境仍然延续至今,它所要表达的传统象征意义是维系传统节日长久存在的内在因素。

2.功能:需求意义的转变

宗教信仰与神秘主义色彩在公众视野里逐渐消褪,展演形式则成了民间传统艺术在当代社会里的主要生存方式。在过去,传统的桑植花灯表演实则是依附于仪式活动之中,体现沿门逐疫的功能性意义,而随着城镇化进程的日益推进,经济的加速发展与增长,人的需求在不同的生存语境中也为之转变,从最初的驱邪、祈福、纳吉的功能演变为赚钱卖艺的用途,并发展至当下以送福共娱和教化育人为目的。

本次考察的文艺骑兵队花灯班子每年以红白喜事、年节庆典、文艺比赛等形式的演出大概有十余场,节目内容以贴近民众生活为主(如《拜码头》《四季花儿开》《聚钱罐》等),表达对美好生活的向往与期盼,其背后体现了愉悦民心和期盼祝福的实际功能,但驱邪、请神的功能寓意早已随着桑植花灯从民俗仪式场景中的抽离而不复存在。又如,近年来新创作的花灯节目《真抓实干建家乡》,为了更好推进城镇化进程,有机会获得更多的商业机会和资金支持,节目紧抓城市发展建设的时代主题,鼓舞桑植县人民大众撸起袖子加油干,加速实现城镇化建设与发展,为共建美好桑植而奋斗,其内容背后体现了教化育人、号召凝聚的效能。由此可见,不同时期下生存语境的发展变迁是导致桑植花灯功能意义的转变的根本原因。

3.形态:新元素的融入与表演特色的保留

从桑植花灯的传统形态到现今存在的形态,其变迁轨迹是多重语境下多元文化间互动、交融的产物,存在着一种互相“引用”“借鉴”“吸收”的现象。面对城镇化与流行文化的不断冲击,桑植花灯在当下走向了展演的道路,舞台展示成了最重要的表达形式,所以新元素融入成为必然,有以下几点体现:

其一,表演人数与动作连接上的灵活多样化。现在跳桑植花灯不再局限于场地(四方桌)大小,为了追求舞台效果和观赏性,演员人数不再固化,出现三人花灯、四人花灯以及多人花灯,再利用队形上的重新排列与变换,打破固有“套子”“圈子”的动作连接,节目《阳雀催春》就是很好的体现。

其二,新道具的介入。在传统桑植花灯花灯中,扇和帕是仅有的传统道具,而现今的表演里,根据内容添加不同的新道具,视觉呈现更具丰富与多样。例如,《聚钱罐》里加入了一个竹篾编制的钱罐,新道具的融入贴切地表达了节目所传递的内容和意义。作为展演存在的现代桑植花灯,每一个节目一定会有一个主题,而为了表达主题,适时地介入与时代相关的新道具,是传统与时代的互通。

其三,现代化电子设备的介入。随着电子时代的来临,作为民间展演形式的桑植花灯也顺应“潮流”,将现代音响电子设备广泛运用于民间表演活动当中。综观瑞塔铺镇文艺轻骑队的整场表演,音乐伴奏基本使用U盘,仅在“进门”的环节用现场锣鼓班子伴奏。传统锣鼓班子担任“演奏”和“伴唱”两个任务,锣鼓班子的唱、奏和花灯艺人的舞蹈互相配合,形成“唱”与“跳”、“奏”与“跳”的互动表演。但当下桑植花灯中锣鼓班子的现场表演却被替代,缺少了传统意义里“唱”的现场感,这种现场性的缺失,不益于桑植花灯艺术生命力和感染力的长久保持。上述两种乐与舞的伴奏形式相互交织、融合于展演的各个环节,折射出桑植花灯乐舞本体在传统与当代的博弈间,正在走向失衡的境地,寓意桑植花灯在城镇化语境中,其文化边界正在经历一个解构与重构的过程。

桑植花灯的表演体系在代代相承中保留了极大的特色,主要体现在曲调与舞蹈动作当中:桑植民歌与桑植花灯在发展变迁中相辅相成、相互成就,笔者发现当地乡民们即使不会跳花灯,也能唱几段花灯小调,如《四季花儿开》《五更里》等。现今桑植花灯中的花灯调或打击乐,除了变换或更新唱词内容外,曲调和锣鼓节奏本身则较少变化,继续沿用流传民间多年的传统唱段和伴奏乐谱。[5]桑植花灯的舞蹈动作特色鲜明,辨识度高,现今节目里的舞蹈动作都是源于最传统的“圈子”“套子”固定动作,即便因节目不同“圈套”组合顺序有变,但依旧保持舞蹈动作的形态、路线、风格、质感的一致性。实际上,桑植花灯能够从民俗仪式中抽离出来,成为更具独立性质的舞台艺术,表演特色的保留发挥着重要作用。

(二)城镇化语境下桑植花灯变迁的当代阐释

舞蹈人类学同时还十分关注全球化语境中“非遗”舞蹈在宗教与民俗仪式语境,以及城镇化语境中的舞蹈本体、舞蹈的文化功能、社会功能变迁问题的考察。然而,经过“非遗”的建构之后,进入城镇化表演语境中,其舞蹈动作、舞蹈表演空间,舞蹈的文化功能、社会功能发生了诸多变迁,更加强调文化展演与娱乐性的属性,与原生语境中的族群传统仪式舞蹈的文化与民俗功能相差甚远。[6]

随着城镇化进程在全国范围内加速推进,桑植花灯与其他民间传统舞蹈文化一样都面临文化“涵化”中整合的当代结局,其乐舞形式、内容的发展与变迁是一个不争的事实。根据功能主义理论,文化变迁是为了满足社会需要而发生的。随着社会的发展,人们的需求也在变化,因此文化也需要不断地调整和变革以适应社会的需求。在城镇化语境下,桑植当地民众的工作和生活方式深受时代迭替与社会变革的影响,社会结构里所包含的日常生活方式与传统信仰观念的两个维度的变化,使得桑植花灯以一种革新后的文化形态来适应并得以延续。

1.日常生活方式的变迁

改革开放40多年,这股巨大的国家力量逐渐改变了桑植的乡土社会结构。首先,社会双向流动增强。普遍存在的南下“打工潮”现象,促使桑植本地乡土社会与沿海地区人员的双向流动,尤其是年轻人的外流,乡土社会的传统习俗和文化面临传承上的断裂,出现学员偏老龄化、老年女性居多、高技艺的难度动作消褪等现象,导致桑植花灯的传承缺乏持续有力的储蓄性“后备军”。同时,人员流动的增强,使社会结构由封闭走向开放,经济繁荣,物质生活水平有了稳步提高,对世界的认知有了改变。如桑植地处武陵山脉,因以前山高路陡,交通险阻,当地人对大自然有着一种天生畏惧的心理,对灯与光明的渴求象征着生存的希望,而随着电的普及和科学知识的增长,致使他们对“灯神”的崇拜思想逐渐褪却,功能寓意的失语令桑植花灯中的仪式色彩随之消逝。

其次,审美偏好的改变。社会经济水平的提高,让人对物质生活有了更高要求,娱乐生活方式更具多样化和专门化,现今歌谣、小调、舞蹈这类传统的娱乐方式不仅独立于仪式和劳动情境,还深受现代审美指向的影响。民众对桑植花灯的审美追求,反映了不同时期乡民对美的独到理解与偏好,城镇化语境下桑植人们受到现代化意识所带来的快捷与简约之美,审美偏好也潜移默化地发生改变。如“丑”的淡化,《真抓实干建家乡》等相类似的花灯节目中出现小生代替丑角,塑造现代人物的情况;再如,妆容的雅化。丑角和旦角的传统妆容非常夸张,为了突出诙谐逗趣的情节,浓妆、胭脂、蝴蝶头、大辫子、插花冠是扮相的标准配备,现如今很难看到夸张妆容,通常只化普通舞台脸妆,自然的装饰更加接近舞台展演的目的,明显体现了审美偏好。

2.传统信仰观念的变化

桑植特殊的地理文化生境构成了当地“信鬼神、好巫祀”的信仰体系。随着日常生活方式的变迁,桑植当地民众信仰体系的变化也悄然发生,两者相互影响,成为桑植花灯演变的内驱力。在科技迅猛发展的大环境下,桑植人民的传统信仰观念逐渐淡薄,人们对于鬼神的崇信、巫祀的依赖也渐趋减少,进而与信仰相关的仪式也就脱离了生存的空间,桑植花灯当下的表演只留下表演和娱乐的成分。同时,各种新观念、新思想的涌入,也是传统信仰体系崩解的另一个重要因素。随着社会人口的流动,社会结构的变化,冲击着传统信仰体系,这就使得桑植花灯逐渐脱离仪式,从乡民的堂屋走向舞台,表演形式上融入新元素,以此丰富舞台视效的画面感。

四、城镇化语境中桑植花灯的当代归属

曾任联合国助理秘书长的沃特·恩道在《城市化世界》一书中指出:城市化极有可能是无可比拟的未来光明前景之所在,也可能是前所未有的灾难之凶兆。所以,未来会怎样取决于我们当今的所做所为。[7]从社会文化学角度审视桑植花灯的历史变迁轨迹,有助于理解其所处的社会阶段下桑植花灯文化认同变迁的原因,有利于探明城乡文化认同体系的构建问题,并在此基础上思考城镇化发展与桑植花灯可持续发展的关系,为城镇化语境中桑植花灯的未来发展找到归属感。

(一)构建桑植特色传统文化与现代城市文明的认同体系

按照许倬云先生[8]的观点,中国优秀传统文化的重要功能是为中国这一复杂共同体提供认同和归属的文化支撑,以保证社会的吸引力和凝聚力。桑植花灯作为优秀传统文化的重要组成部分,在城镇的发展进步中延续着城乡优秀文脉,保留着城乡历史文化记忆,体现所处不同社会阶段下桑植花灯历史文化认同的变迁过程,同时发挥着宣传与教育功能,有效提升社会文化认知,激发其文化认同的热情。例如:应乡政府的需求由相关文化部门的骨干、传承人共同创作的花灯作品《真抓实干建家乡》,就融入了桑植县新时代新使命的主题精神,动作元素吸收了桑植花灯中土家族丰收花灯,在主题创意层面紧抓城市发展建设的时代主题——鼓舞乡民撸起袖子加油干,为共建美好桑植而奋斗。这一案例是桑植特色传统文化与现代城市文明相融合的具体体现,充分说明为了更好地适应现代社会的需要,获得更多的商业机会和资金支持,桑植花灯利用城市文化的传播功能,在延续传统乐舞文化的同时提升民众的文化认同感。又如:瑞塔铺镇文艺骑兵队以简化仪式流程、重创作与表达、形式多样化的特征呈现,反映了民众当下的生活与审美观念,即对便捷性、简约性、视觉化的观念认同与追求。

在现代社会,城镇的发展深受现代性的支配,现代城市文明是城市精神的走向,需要在文化层面与城市融合,寻求与构建城乡文化认同,提升当地居民的文化认同感与凝聚力,这是桑植花灯长久生存的文化支点和重要功能。具体要做到以下两点:第一,加强传统乐舞文化与生活空间的联系。桑植境内的花灯等民间传统乐舞文化以及少数民族文化资源是这座城镇的无形资产,推进桑植县的城镇化发展不光指兴建高楼、修路扩建的工业化建设,更需要结合区域特色传统文化,加强民众生活空间与文化工作的密切联系,将城市基本的文化娱乐生活方式予以引导和管理,倡导文化传承,注重非遗与地域性文化特色的保护与发展,实现以“文化”为核心的城镇化转型。例如:网络媒体成为近几年乡土社会中新兴的娱乐手段,我们应利用自媒体等科学技术将花灯游园活动与数字技术相结合,通过现代化的呈现方式找到符合现代城市文明的审美趣味,顺应市场需求,利用品牌化、文化产品开发等手段,加强对传统娱乐方式的宣传、策划与回归,培养新一代的桑植花灯爱好者,尽可能以多提供与策划一些民俗活动,加速民众对于民间娱乐方式的回归,增强文化认同和归属感,促进文化交流和经济效益的同时也可以为城镇居民带来更多的生活乐趣。第二,优化社会文化保障体系。马克思指出:“‘思想’离开‘利益’,就一定会使自己出丑。”[9]在建构城镇居民文化认同过程中,首先要解决居民实际物质生活困难,完善和优化社会文化保障体系,适时创造机会,让民众从物质到精神真正融入城市的转型发展。如桑植县花灯剧团一方面以非事业编制的身份挂靠于县非遗中心(政府基层单位),进行市场化运作方式的群众活动或政府庆典仪式;另一方面仍以村落为生存支柱,维持较深的群众基础。此时,桑植花灯以多样化的生存方式使诸多传统套子和圈子在保存基础上得以继续发展,突出了桑植花灯的根植与更进。所以,只有在继承桑植特色传统文化的基础上,探索其与现代城市文明认同体系的构建之路,才能推进桑植花灯在新时代城镇化进程中的良性发展。

(二)平衡城镇化发展与桑植花灯乐舞文化的可持续发展

如何平衡城镇化发展与桑植花灯乐舞文化的可持续发展,是寻求与构建城乡文化认同的关键点。不同的文化学者对中华传统文化在当代中国社会发生转化给出了各自的理论主张,值得借鉴与思考。费孝通先生提出的“自知之明”(5)“自知之明”总体性论述:“是为了加强文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代的文化选择的自主地位。”参见:费孝通:反思·对话·文化自觉[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1997:(03).总体性论述以及金耀基先生提出的“理性传统主义”(6)“理性传统主义”:总结了中华传统文化在当代中国社会发生转化的几个特征:首先,对于传统文化的态度日渐在情感上保持中立。其次,对于传统文化的相关元素有选择地保留。通过这种选择,系统化的外在的传统文化逐渐融入人们的日常生活,成为人际沟通过程中的文化符号。第三,与第二点相关,传统文化日渐成为一种文化资源。人们在现代社会追求各求目标的时候,传统文化通过发挥其外在的“有用”价值来彰显其生命力。参见:金耀基:中国文明的现代转型[M].广州:广东人民出版社,2016:217;金耀基:中国社会与文化[M].牛津大学出版社,1992:225.转型主张,都认为:对于传统文化的态度在情感上和实践上,都要保持既不全盘西化,也不全盘复古的态度,要加强文化转型的自主能力,在新时代新环境中进行认知性地选择与存续。

以上述观点为理论基础,笔者认为要平衡桑植县城镇化发展与桑植花灯乐舞文化可持续发展的关系,需做到在不同场域下“两条腿”走路:一条腿要迈进以村或花灯班内部的自然生发空间里,保持对桑植花灯传统代表性节目以及圈套组合的“原味”传承。例如:民间艺人、花灯班队员们在日常生活里对文、武花灯的代表节目《四季花儿开》《十打》以及“金盆泼水”“海底摸沙”“三翻身”“扯四门”“三摸”等100多个传统圈子和套子进行反复、长期的学习,这个习得过程是自然状态下的传承与发展;另一条腿要行走在乡镇县或舞台展演的空间里,合理开发和利用桑植花灯的文化资源优势,扩大传播空间和影响力,且实现创造性转化和创新性发展的现实诉求。在开发和利用的过程中,要强调“万变不离其宗”,“宗”是核心,指的是桑植花灯的旦、丑角色的风格韵味和形态,“变”是指追求主题立意的时代性和形式的多样性,以期打破形式的单一化,使桑植花灯表现贴近当代民意和时代主题的内容,引起共情、共鸣与认同。例如:在桑植花灯乐舞文化资源的原生形态(表演人数、队形、调度、乐器种类的数量、伴奏方式等方面)、文化内涵的基础上进行提炼、创新,予以时代性的转化,同时以文化认同性和群众喜闻乐见为前提,遵循市场发展规律和传统的风格性。另外,在当地加强营造传统文化的浓郁氛围,着力打造桑植文化品牌的建设,以当地文化产业与商业发展结合的方式开展文旅产业链的推进,这既是桑植花灯乐舞文化不被城镇化的洪流所淹没与消亡的生存境遇,也为实现桑植花灯的“双创”发展提供平台。例如:经常性的举办大型花灯会、展演、比赛、艺术节等节日情境的活动,一方面吸引更多的人来到桑植进行消费与投入,拉动桑植县的经济发展与城市建设,以文化为核心提升城镇化率;另一方面刺激桑植花灯在活动中不断自行发展、延续、演变,实现城市建设与文化娱乐精神建设的“双赢”状态。

经济发展与民族传统乐舞文化的传承、发展并非绝对对立,桑植县的发展需要立足区域民族文化特色,独特的乐舞文化资源优势可以促进当地经济的发展,平衡城镇化发展与桑植花灯乐舞文化的可持续发展,关键取决于实践中具体的取舍之道:重视文化特性的保护,合理开发和利用资源,同时以文化为核心纽带实现“双创”的转化,在推进城镇化经济建设的同时,提高民众的文化认同感和心灵归属。

余 论

在察古知今的过程中,作为传统艺术形式的桑植花灯不断面临着现代化和城镇化的强烈冲击,城镇化进程的快速推进带来了新的社会和文化变革,这些变革在一定程度上刺激着桑植花灯乐舞形式的演变、内容的发展与文化变迁的演变轨迹,并使其面临着政府权力、观众的审美旨向、市场与时代需求、艺术家的创作态度等变化所导致的传承局限、市场冷谈、保护与创新失衡等诸多挑战与困境。作为城镇化语境作用下的桑植花灯,以一种革新后的文化形态来适应并得以延续,是稳定桑植花灯内生秩序和维系可持续发展的一种行之有效的途径,更是体现了一种文化“涵化”中整合的当代结局。“没有不变的传统,传统须与不同时代、不同时空‘交往’并不断发展、选择和建构。”[10]新时代城镇化进程中的桑植花灯早已脱离仪式色彩的生存语境,在传承与革新、传统与现代的多重文化互动的当代语境下,其原生性文化基因正逐渐走向被解构、重构的局面。当然,不只是对传统艺术形态的“再构”,更为构建桑植特色传统文化与现代城市文明的认同体系提供了文化支撑,提升了民众的文化认同感和社会归属感,保持其在当代文化生态系统中的地位和价值。笔者认为:在当下,桑植花灯走向舞台展演成为必然,大家应一种开放的文化姿态在城镇化进程的大浪潮里做到不同场域下“两条腿”走路,而平衡桑植县城镇化发展与桑植花灯乐舞文化可持续发展的取舍之道,构建城乡文化认同有力举措,以及有效推进桑植花灯在新时代城镇化进程中的良性发展,这一系列问题都是今后社会需要长期关注和努力的方向,任重而道远。