基于公园城市理念的高校公园式校园建设路径研究

2023-10-09韩艳林王举兴李东

韩艳林 王举兴 李东

摘 要:为进一步提升新时代高校校园在“双一流”建设中的育人和文化传承功能,促进高校“双一流”建设,依据公园城市和高校校园建设理念的互耦特性,将公园城市理念融入高校校园建设中,大力推进高校公园式校园建设。分析当前高校公园式校园建设现状及存在的问题,应从共享理念和依托自然生态本底入手推进城校功能和空间融合,提高规划弹性以提升校园建设的可持续性,通过绿色生态筑基加强生态景观打造,通过优化功能分区激发校园活力,通过提升校园社会开放度促进资源共享,加快老校区建设更新,提升土地空间利用率等,以推进高校公园式校园建设。

关键词:公园城市;高校公园式校园建设;校园规划与设计

中图分类号:TU984.14/TU986

文献标志码:A

文章编号:1672-0539(2023)03-0034-08

一、引言

早在几千年前我国先辈们就懂得了环境育人的道理,这个环境不仅包括自然环境,也包括社会环境,而自然环境更直接、更深刻,正所谓“环境育人 润物无声”[1]。育人不仅体现在课堂上,也体现在环境中。对此,苏尔认为,“一个特定的人类群体,在他的文化支配下,在其长期的活动区域中,必然创造出与其相适应的地表特征”[2]180。这里所说的地表特征,就是指承载着特定人群文化密码的环境和空间[2]181。2015年10月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,深入探索一流大学和一流学科建设的新路径[3]14。一流的大学必然要求有一流的场所和硬件支撑,需要在物质实体层面体现和强化,同时专注于物质实体和精神氛围两个主导领域,提高公众对高校的认知度[3]16。这也为未来高校校园建设提出了硬核要求。

我国高校校园建设的历史,承载了我国高等教育发展理念的变迁,契合了我国经济社会发展的时代变迁。从高校校园变迁的历史来看,目前还很难走出“封闭单一”“千校一面”“校城分离”“功能分区单一”“文化传承缺失”等困境,与当前世界一流大学建设的理念不相匹配,也难以为世界一流大学建设提供有力的环境和文化支撑。如何适应当前高等教育改革创新和城市经济发展的现实需求,切实为高校“双一流”建设提供有力的环境和文化支撑,是新校园建设和老校区改造中需要解决的现实紧迫课题。自2018年习近平总书记在视察四川天府新区时提出建设公园城市以来,公园城市理念逐渐进入人们的研究视野,它秉承“共享”“绿色”“协调”“创新”“开放”的新发展理念,也为未来高校校园建设提供了新视角,高校公园式校园建设呼之欲出。

梳理当前研究文献,对公园城市理念内涵及建设实践、高校校园规划设计创新等进行了系列探索,但仍存在研究潜力和空间:一是对“双一流”建设中高校校园规划建设的重要性给予了关注[4-6],但还缺乏对高校校园规划和设计先进理念的准确提炼;二是对高校规划和设计给予了充分研究,但多局限于实证视角,而各高校需面对和解决的是个案问题[7-10],理论研究滞后;三是对未来高校校园与城市互构、高校校园开放、校园规划与设计理念创新研究等内容还需进一步深化。本文以公园城市建设理念为分析视域,以高校“双一流”建设为背景,在梳理公园城市建设理念的基础上,着重分析了高校校园建设历程及存在的问题,依据公园城市建设理念探索公园式校园的建设路径。

二、公园城市与高校校园建设的理念契合和互构

(一)公园城市理念

2018年2月,习近平总书记在视察四川天府新区时指出:“天府新区一定要规划好建设好,特别是要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去,努力打造新的增长极,建设内陆开放经济高地。”[11]同年4月,习近平总书记再次强调:“一个城市的预期就是整个城市就是一个大公园,老百姓走出来就像在自己家里的花园一样。”[12]公园城市这一城市建设理念的提出,有其特定的时代背景,它是在中国特色社会主义生态文明建设进入新阶段和全球建设绿色共同家园时提出的城市建设新理念,践行了新发展理念,是对以往绿色城市形态的新提升,满足了人民群众对美好生活的追求,使城市发展逻辑从工业逻辑回归人本逻辑,是探索城市生态价值转化的最佳空间载体,在城市规划史上也前所未有。

成都作为首提地,正在努力推进公园城市示范地建设,全国其他城市也在不断努力探索将公园城市建设从理念走向实践。关于公园城市理念的内涵,目前还未形成共识。从字面语义解释,“公”即是公开、开放,“园”就是环境,“城”是指人工系统,“市”是指经济、产业。作为一种新的城市建设理念,其核心内涵在于,坚持“以人为本”的核心理念,并以生态文明为指引,将绿色生态理念贯穿于城市发展全过程,着力打造城市形态与公园形态有机融合、“三生”空间相融合、自然与人文相融合的复合社会生态系统。通过场景营造和生态价值转化,充分实现人、城、境、业高度和谐统一,是城市发展史上的新阶段和新模式。核心意涵即為奉“公” 、联“ 园”、塑“城”、兴“市”(见图1),具体体现为服务人民、 涵养生态、美化生活和绿色低碳高质量生产。

(二)高校校园建设理念及未来趋势

教育是无形的,而校园建筑能将这一无形的概念实体化[13]。高校校园建设秉承环境育人的理念。高校担负着立德树人的重要使命,承担着人才培养、科学研究等五大根本任务。其中,校园是高校建设的空间载体,承载着师生日常教学﹑科研、生活、娱乐等活动,校园规划设计水平直接影响着高校建设目标的实现,以科学的校园规划﹑浓郁的文化氛围、优美的生态环境、完善的功能分区等保障“双一流”大学教学及科研顺利开展,促进学校创新发展[3]17。

当前,我国正在推进高校“双一流”建设,需要特定的场所和硬件的支撑,需要在物质实体层面上体现和强化,同时专注于物质实体和精神氛围两个主导领域对公众认知的共同培养和支撑,这一统一性特征对“双一流”大学作为研究机构在实体环境支撑、环境氛围营造、校园基础建设方面的要求提出了概念性、方向性的指引[3]18。第一,校园规划设计要全面支撑“双一流”建设目标,尤其是一流学科的建设任务,完善相应的基础设施,有效整合办学资源,满足人才培养需求,为教学、科研提供良好的基础保障。第二,学校的发展离不开校园文化的支撑,校园文化是高校重要的办学资源,校园规划设计传递着校园文化的内涵,需要结合历史、地理、人文特色进行差别化设计,营造独特优良的文化氛围。第三,校园空间环境要有利于不同学科、不同学院、不同学校之间,以及学校与其他国际组织、学术机构、企业之间的学术交流与科研合作,搭建联合教学、科研合作平台,创造灵感碰撞、思想对话、会客交流的公共空间,推动学科之间互相联系、渗透、推进。第四,大学作为先进思想的主要发源地,前沿知识的传播地,未来领袖的培育地,承担着推动社会进步的责任。置身于校园环境中,学生耳濡目染受到感染和熏陶,大学校园的绿色、节约型设计具有重要的引领和示范作用,为改善全人类福祉及生态环境树立了榜样。

回顾我国高校校园建设的变迁过程,基本上都是以我国高校校园建设指导标准来指导进行的,自主性和特色性十分不足,难以承担“双一流”高校建设的重任,需要更加重视以人为本、可持续发展、整体性和协调性、共享开放、生态绿色、特色与文化传承、城校融合和校区(社区)互动,以此提升校园的育人功能,促进一流高校建设[2]81。

(三)公园城市与高校校园建设理念的契合和互耦性

公园城市是践行新发展理念的城市形态,也是未来城市发展的方向,而高校校园建设一直遵循高等教育的发展趋势,也是践行高等教育使命(高校“双一流”建设)的必然要求,是城市形态的具体体现,与公园城市发展理念具有互构的作用(见图2),这也是城校能够融合的理论基础。基于公园城市理念开展高校校园建设,即在规划与设计、城校融合等方面推进高校公园式校园建设。按照公园城市的建设理念,高校公园式校园,就是坚持以人为本的核心理念,基于生态文明建设目标,通过将公园形态与高校校园空间有机融合,塑造高校校园生态空间和谐、教学与服务相融合的复合系统,是人、园、境、业高度和谐统一的现代化校园,是新时代文明校园建设的新模式。

三、高校公园式校园建设现状及问题

我国大学校园建设经历了很长的模仿阶段,发展过程曲折,缺乏本土特色和理念创新。例如在19世纪40年代,就深受美国学院派艺术校园规划思想的影响。这一西方主流的规划思想十分推崇折中主义建筑风格,具体来讲,就是过度强调建筑功能上的分区,在校园空间组织上,充分重视对合院和轴线的运用,在校园建设布局中突出广场、园林和庭院的中心地位,因地制宜,精心创设宜人的校园建筑室外空间,其中也包括充分利用校园周边已有建筑资源和地形条件。另外,其也十分强调校园院落的布局[14]1538。在校园中心教学区设计方面,较多地运用了院落布局,这样就使校园变得较为封闭。在新中国成立以后,我国高校在校园规划和设计上,从之前的模仿西方转变为推行苏联模式,而这一模式的核心就在于塑造典型的行政景观。如在校园布局上采用合院形式,形成校园中心,并以图书馆或教学大楼等为中轴线端点,教学区面对校园主入口,在中轴线端点两侧分别布置一些教学功能用房等[14]1538。1992年5月,国家建设部、国家发改委、教育部颁布《普通高等学校建筑规划面积指标》(建标〔1992〕245号),强化了对高校校园建设标准的指导,将科学发展观纳入学校建设,将高职高专校园建设标准纳入指标,对高校校园建设进行了有力的规范和指导[14]1539,但仍难以满足新时代高等教育和高校“双一流”建设要求,问题主要集中如下。

(一)功能分区视角单一,分区活力不足

目前,我国高校虽然也进行了功能分区,但基本上是为了快速完成校区建设任务,功能分区缺乏多视角设计,各功能分区的衔接和协调不足,制约了其功能的发挥。长期以来,我国高校校园基本上采取封闭管理模式,校园采用围墙隔栏,隔开了校园与外部的联系。校园内被规划为几个互不干扰的功能区,如教学区、运动区、生活区等,这样的规划分区使校园结构十分清晰,便于保证各功能区独立发挥作用,方便了校园管理。但也有其缺陷,即人为地割裂了各功能区之间的相互联系,如生活和运动、学习和生活,造成了功能单一、往返不便利等,方便度大大降低,缺少人文关怀,不够人性化,校园生活气息和空间活力下降[15]81。

(二)校园规划设计缺乏生态理念,自然融入不足

公园城市建设的基本理念就是“以人为本”,最大特性就是生态性,这也是高校公园式校园建设的核心理念,即树立生态理念,融入自然,以此打造人与自然、校园与城市相和谐的校园环境。目前高校新旧校区的規划设计中自然的融入十分不足。

(三)校园规划缺乏弹性,可持续发展不足

我国高等教育发展史上经历了高校扩招、校园大规模扩建等,校园建设中,因需在短时间内完成校园规划并建成风格统一的完整校区,基本采用了整体规划、一次成型的做法,这也成为我国高校校园建设的一个显著特点。这种蓝图式的规划,能适应办学规模的扩大,短时间完成校区的规划、设计和建设,快速形成校园整体风貌。但这种静态的规划思维模式,往往因为缺乏弹性和灵活性,难以应对未来多学科交叉所带来的多变性和不确定性,造成后续的校园修建因缺乏规划而难以有效实施,从而使校园建设缺少适应性。因此,缺乏弹性和动态特性的校园规划制约了高校公园式校园的可持续发展[15]82。

(四)千校一面,缺少特色,文化塑造与传承不足

纵观我国高校校园建设现状,一个显著特点就是缺少个性,文化塑造和特色不足,这也是我国高校校园建设广受诟病的地方。我国高校校园建设从模仿西方到推行苏联模式,走过了一段艰辛的历程。在后期的高校扩招和校园扩建中,校园规划大多为一次设计成型,缺少弹性,都是在短时间内完成,功能区划分简单,功能设计单一、雷同,设计方案套路化、趋同性显著,当然这中间也不乏一些个性化、差异化、特色化的优秀校园规划和设计案例,增添了校园的地域和文化特色,也成为未来校园建设的新趋势。

(五)校区封闭程度高,社会开放和资源共享程度低

基于对校园安全等多重因素的考虑,我国高校校园大多采用封闭型规划和管理模式,利用围墙限制市民和游客等外人进入,进而将校园变为城市的一个个“孤岛”,产生明显的“孤岛效应”。不仅弱化了学校与周边环境的交流,影响了服务能力,也会造成校园周边交通拥堵,城市公共空间资源浪费,使校园与城市产生较大的疏离感,进而造成校园空间的自我孤立等弊端,这与当前“双一流”高校开放办学的理念不符。虽然目前我国也建设了部分开放式校园,如清华大学、北京大学等,但在校园资源使用方面确实存在挤占校内人员资源、管理不便等问题,往往又缺乏应对方案和解决措施,促使大多数封闭校园的高校秉持坚定的“护围”决心。

相关调查研究显示,高校管理者开放校园的意愿不足,主要基于以下担忧:一是担心扰乱正常学习生活秩序。二是怕影响人身及财产安。三是校外人员素质不齐,可能出现破坏校园公共设施、侵害师生切身利益、不遵守公共秩序等行为,给校园管理和环境净化带来较大难度。同时,外来人员涌入,也会造成挤占公共空间、公共设施等情形。四是担心增加校园管理难度与管理成本。校园与周边社区(城市)之间的物质流、能量流和信息流交换产生较大障碍,学校内部、学校与社会的资源共享度下降[16]。

四、基于公园城市理念的高校公园式校园建设实践路径

高校“双一流”建设背景下,推进高校公园式校园建设,关键是要充分树立公园城市理念,借鉴国内外实践经验,创新规划建设路径。推进高校公园式校园建设,可结合城市双修理论,依托自然生态本底推进城校融合,提高规划弹性以提升校园建设的可持续性,绿色生态筑基以加强生态景观打造,优化功能分区以激发校园活力,提升校园社会开放度以促进资源共享,加快老校区建设更新以提升土地空间利用率等。

(一)依托共享理念和生态本底推进城校融合

在公园城市建设理念中,首要的就是共享共建和生态融合,依托共享理念,推进城校功能融合,做到城中校和校中城;其次就是依托城市生态本底,推进城校空间融合,这是公园城市理念在公园式校园建设中的具体体现。在功能融合方面,要通过开放部分校园服务功能,促进校园部分功能与城市公共功能的相互融合,将校园功能融入城市公共服务当中,构建校园与城市共同体,同时校园内的功能分区也要适应这一新趋势和新要求,即从功能分离到功能混合再到功能融合。如学校边界的一些新趋势,从有界趋向无界,校园与城市公共设施互通有无,可极大地提高公共设施的利用效率。在空间融合方面,主要是充分依托学校和城市的生态本底,达到城校在空间上的自然融合,包括景观打造和场景营造,使学校景观融入周边的自然景观,营造城市浑然一体的大景观,同时又通过小的场景和标志,突出校园的特色和文化。通过城校的空间融合,城市与校园的公共空间、水体绿化相互开放,共建绿色开放的共享空间,从而使城校空间成为相互融合的共同体,这样既满足了城市建设需求,又节约了城市土地资源,提高了土地利用效率。基于公园城市的共享共建和生态融合理念,有利于校园产教融合平台的搭建,促进了城校功能融合与空间融合,从而有利于实现高校与城市公共文化体育设施的资源共享与统筹建设,为创新创业型校园和学习型城市的创建提供了可能和前提。

空间尺度不同可以形成不同的城校融合类型和模式。其中,对于功能融合,可以从城市、校园和组团三个层级进行。从城市层级可采用校即是城和校园分布于城市之中两种模式;校园层级可采用相互咬合型和纽带融合型;对于组团层级大多采用书院制(见图3~5)。

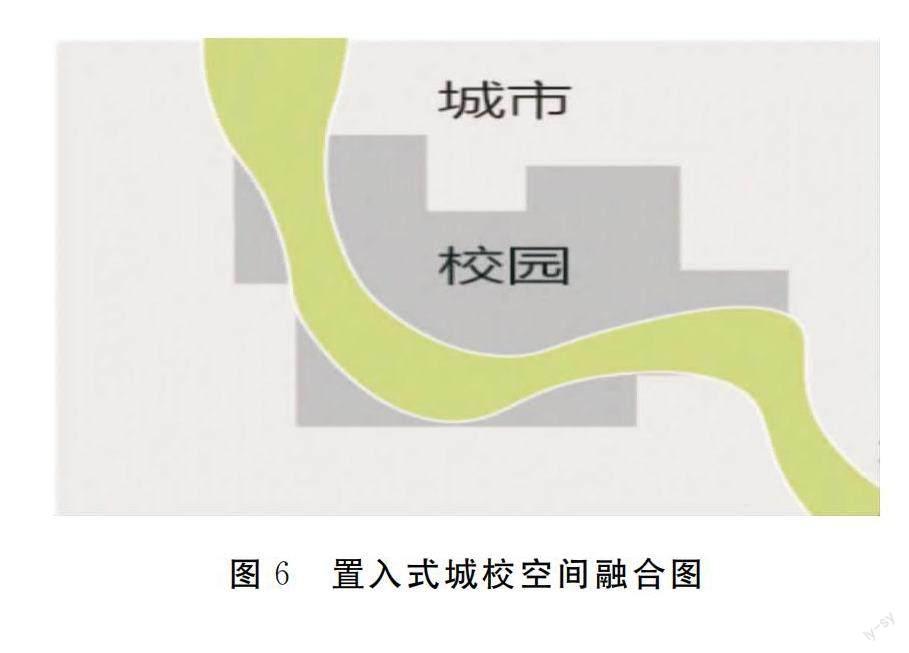

对于空间融合,在不同尺度上也形成了不同模式。在城市層级,城校空间融合模式有圈层式、渗透式和置入式(见图6)。在校园层级,城校空间融合主要有相互咬合型融合模式和边界渗透型融合模式。对于相互咬合型或边界渗透型,具体又有两种形式:一种是校园街道半围合空间型,另一种是校园街道开放式空间型。而在组团层级,城校空间有通过彼此共享公共文化中心、城市公园及校园绿地等方式实现融合的模式,也有通过校园组团空间与城市商业、居住、办公空间的立体复合而实现融合的模式。具体可通过校园由内到外逐级开放的功能融合模式、大开放小围合的空间融合模式、景观互通、资源开放、交通无缝来实施[17]。

图6 置入式城校空间融合图

(二)提高规划弹性和整体性,提升校园建设的可持续性

提高规划的弹性,主要考虑校园空间环境方面的可持续发展,以及校园文脉的延续和发展——精神层面的可持续发展。学校进行规划设计应具有灵活应变的意识与能力,要充分考虑通用空间和可变空间,以提高校园空间的自然适应性。在规划拟定时,要充分提高规划的弹性,既要考虑空间的融合,又要考虑未来的可拓展性,为未来的发展变化留余地。可考虑适当扩建或发展地下空间,也可考虑提高建筑密度等。在能源利用上,可多考虑利用自然采光和通风来节能。在新校区建设或老校区扩建中,要充分考虑新校区与老校区之间的内在联系,尽量保持校园文化的延续性。应依据本校的传统和精神创造出新型的、富有特色的校园文化,既尊重历史,体现大学校园深厚的文化底蕴,又要在历史的基础上创造出高校未来发展的文化和精神。此外,在空间布局上要注重整体协调,即在校园总体布局上讲究构图的艺术性和形式美,轴线对称逐渐减少,自由的几何形式布局增多,建筑单体以模数化设计,校园建筑布局趋向集中[18]。

(三)绿色生态筑基以加强生态景观打造

高校校园要强调绿色生态筑基,尊重自然、融入自然。一是注重校园的时空融入,即从形态、功能与交通上建立具有动态生长性的校园空间发展结构。具体而言,就是通过尊重与顺应地域自然环境,加强对自然环境的修复,增进校园整体环境的可持续发展性;二是通过提升校园整体空间布局的開放度,促进规划中的交通组织和功能分区与城市体系的紧密结合,以及城校间的空间融合与资源共享;三是需要营造具有文化内涵的特色校园空间。这需要结合校园所在城市的地域和自然景观特色,在城市历史和学校历史的交汇融合中提取文化元素,包括城市空间肌理、传统建筑元素、老校区空间特色、独特的建造技艺和先进的教育理念等文化元素,以营造特色文化校园。在建筑设计上,应优先考虑整体的协调性和完整性,进行优化设计;坚持生态性设计原则,因地制宜,合理配置绿化资源,保持校园及其周边自然生态环境的优美[19]99。

(四)提升校园社会开放度以促进资源共享

面对高校封闭产生的“孤岛效应”,应进一步开放校园促进资源共享。坚持两条主线进行有条件开放,既要满足社会需求,又要保证校内师生的利益。在进行大学校园开放时,在通过详细调查掌握校外人员需求的基础上,实施有条件的按需开放,而非全面的盲目开放。要考虑校内人员对开放的接受程度和意愿,开放模式充分照顾校内人员,如针对服务设施,可分为生活服务设施、文化服务设施、教学服务设施等三个方面分别构建开放模式:对于生活服务设施,如食堂、超市及校医院等,可根据实际情况采取部分全开放模式;对于文化服务设施,如图书馆、礼堂及校博物馆等,可采取分时段开放模式;对于教学服务设施,如办公楼、专业教室等,可采取不开放模式[19]100。针对校内道路交通,可从校园道路、停车场及公交站点等三个方面分别构建开放模式:对于校园道路采取分路段开放与分时段开放相结合的模式;对于停车场采取分区域开放模式;对于公交站点,采取分节点设置的模式。针对开敞空间,从点状开敞空间、面状开敞空间及线状开敞空间等三个方面构建开放模式,可根据现实情况采取分区域开放和分时段开放相结合的模式。

(五)加快老校区更新,优化功能分区,激发校园活力

我国早在1999年就开始了大规模的高校扩招和校园扩建,但由于高校扩招和校园扩建缺乏科学的理念和规划设计,导致许多高校扩建存在不足。如老校区扩建中的规划和建设不能适应新校区的功能需要,新老校区的功能和文化连接断裂,整体感不强,资源配置不合理,交通不畅、文化景观凌乱且无继承性和统一性,校园整体育人功能不适应新的发展理念等[20]。这些问题产生的根源就是校园建设缺乏先进的理念指导。要解决这些问题,首先,要加强调查和评估,对新老校区的功能承载、交通及资源、空间密度、文脉传承等做出精准分析;其次,对新老校区的功能配置、资源分配、空间承载等进行精准计算;再次,按照新的功能配置、资源分配、文脉传承等进行统一规划设计;最后,加快老校区的建设更新及新校区的新功能配置,做好新老校区的文脉传承,使之既要有统一的文脉传承,又要塑造特色,激发校园活力。

五、高校公园式校园建设典型案例及经验借鉴

(一)地域文化在校园建筑中的演绎

高校建筑既是高校的物质实体,也是大学文化的物质承载,同时也是城市最具文化代表性的物质载体。但如若缺少先进理念的支撑和引导,这样的建筑形体也可能失去文化性。在当前的城市和校园建设中,最难破解的就是建设的同质化,许多本应独具文化传承精神的大学失去了独特性,淹没于钢筋水泥铸成的森林之中。如何破解城市和校园建设中的同质化,将丰富的地域文化元素和校园历史文化传统符号通过深度挖掘融入城市和校园的建筑当中,形成富有独特文化内涵的地标性建筑,是亟待解决的问题。

广西民族大学武鸣校区是一座新建校区,坐落于南宁市武鸣区南宁教育园区西片区,这里的山水格局、地貌植被成为塑造地域校园空间独有的资源与优势。其在校园整体规划设计当中,充分运用了引山理水的设计理念,充分借纳基地内山水的独特要素,规划以图书馆建筑和入口广场作为礼仪轴线,辅助以基地内特有的山丘和规划的湖面作为景观共享带,形成“一山一湖组团环绕、一轴一带共享相连”的校园格局。校园建筑形态在凸显民族地域性与现代感的基础上,整体风格采用和谐统一的民族基调。无论是在流线组织上,整体空间布局上,还是在建筑群体布局上都体现了浓厚的民族基调和显著的地域特色。如在流线组织上,规划从城市周边人流方向、校园形象等角度综合考虑校区的出入口位置;在整体空间布局上,使校园规划与地域自然环境相和谐;在建筑群体布局上采用广西传统建筑的院落式布局。建筑造型方面参考具有代表性的广西壮乡建筑及东南亚民族风格和元素,囊括吊脚楼、坡屋顶等,与山水一体,使校园成为表现民族建筑与地域建筑的展示舞台,巧妙地将地域文化贯穿于建筑和校园设计当中[21]。

(二)大学校园环境与区域环境的协调发展

城市和大学是完全可以相互支撑和融合的,城市可以为当地大学提供物质和公共服务保障,而大学可以为城市提供教育科技和文化资源,二者在物质上和精神上相互依托、相互支撑。但位于中心城区的大学校园,往往面临着用地紧张、功能不完善、环境差等问题,这些问题可能会制约学校未来的发展。如何解决这一问题,瑞士苏黎世大学校园建设给出了参照和示范。成立于1883年的瑞士苏黎世大学,位于瑞士德语区苏黎世。苏黎世大学以道路、边沿、区域、结点、标志作为印象要素,在校园规划设计中,通过在校园绿化、景观小品、休憩设施、社会服务四个方面进行精心设计,使学校与区域环境成了协调的有机整体。如在主要建筑周边设置绿化带,校园内设置了一些小花园,用作休息和欣赏,坡地上也设置了景观,沿街设置观赏景观和公共艺术,建筑形体以方体九宫格为原型进行各种形体变化的处理。采用特殊手法对建筑材料进行处理,在建筑形体设计上保持了规整的形态控制[22]。

六、结语

教育是无形的,而校园建筑能将这一无形的概念实体化。在推进世界一流大学的建设过程中,充分发挥环境育人的功能,高度重视校园建设的作用。针对当前我国高校校园建设中存在的过于封闭、开放和共享不足、可持续性不强、与自然脱离、城校不协调等问题,可充分借鉴公园城市建设“以人为本”“生态筑基”“协调发展”“创新发展”“开放发展”等理念,建设高校公园式校园。具体可结合城市双修理论,依托自然生态本底推进城校融合,提高规划弹性以提升校園建设的可持续性,绿色生态筑基以加强生态景观打造,优化功能分区以激发校园活力,提升校园社会开放度以促进资源共享,加快老校区建设更新以提升土地空间利用率。当然,高校公园式校园建设是一个系统复杂的过程,必须持续推进。

参考文献:

[1]华国栋.环境育人 润物无声——试论在高校中推行“环境教育”理念[J].现代经济信息,2008,(3):172-173.

[2]董屹.“环境育人”的思辨《迈向世界一流大学——从校园规划与设计出发》评述[J].时代建筑,2022,(2).

[3]江立敏,潘朝辉,王涤非.何为世界一流大学——基于校园规划与设计视角的思考[J].当代建筑,2020,(7).

[4]林建荣,王春,施文凯.“双一流”背景下高校新校区规划与建设研究:以中国人民大学为例[J].中国人民大学教育学刊,2018,32(4):70-82.

[5]汤苏宁,岳岩峰,裴子蓉.“双一流”建设与高等教育强国发展战略[J].黑龙江高教研究,2017,(8):69-72.

[6]魏伟华,洪林.“双一流”背景下高校校园文化建设的思考[J].黑龙江高教研究,2017,(8):132-135.

[7]周兆森,林广思.教育大众化背景下的大学校园规划设计策略[J].南方建筑,2020,(1):122-129.

[8]任文静.浅论新时期高校校园规划的发展趋势[J].高校后勤研究. 2021,(2):8-9.

[9]李鸥.我国高校校园规划研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2009:7.

[10]陈尚玲,陈科东,徐敏.校园景观与文化共融——桂林旅专新校区景观设计构思[J].中国农学通报,2010,26(23):244-248.

[11]北京市朝阳区融媒体中心.许你一个“人城境业”总相宜的朝阳[EB/OL].(2023-04-06)[2023-05-21].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762389123735087014&wfr=spider&for=pc.

[12]天府新区:公园城市指数研讨会在北京举行[EB/OL].(2021-04-02)[2023-05-21].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1695898628666927536&wfr=spider&for=pc.

[13]Jonathan Coulson, Paul Roberts,Isabelle Taylor. 大学规划与校园建筑对尽善尽美的探求[M].张宜嘉,胡洋,译.北京:电子工业出版社,2014:45.

[14]杨忠毅.高校校园规划标准化设计探讨[C]//中国标准化协会.标准化改革与发展之机遇——第十二届中国标准化论坛论文集,2015.

[15]姜伟,孙丽平.当代大学校园规划设计的发展趋势[J].包头钢铁学院学报,2005,24(1).

[16]汪德根,杜金莹.城市双修理念下大学校园开放的困境与突破——以苏州大学为例[J].中国名城,2018,(7):57-64.

[17]杨蕾.高等学校校园规划理念与设计实践[J].规划与设计,2018,(30):127.

[18]吕锐,刘文野.大学校园景观规划设计综述[J].芜湖职业技术学院学报,2016, 18(2):84-87.

[19]方怡蕾.高校校园景观规划设计比较与优化措施研究[J].规划设计,2020,(7).

[20]李晓慧.高校校园扩建、整合规划设计综述[J].黑龙江水利科技,2017,45(1):65-66.

[21]张丽娜,陈建华.浅析地域文化在校园建筑设计中的现代演绎——以广西民族大学校园规划设计为例[J].建筑与文化,2020,(3):90-91.

[22]吴文怡.大学校园规划与城市环境的协调发展 ——苏黎世大学城市校区规划设计的启示[J].美术教育研究,2020,(14):122-124,127.

Research on the Path of University Park Campus

Construction based on the Concept of Park City

HAN Yanlin1, WANG Juxing2, LI Dong1

(1. Campus Planning and Construction Division, Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China;

2. Business School , Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China)

Abstract:In order to augment the educational and cultural heritage functions of new-era college campuses within the framework of the “Double First Class” initiative, it is recommended to integrate the concept of a park city into the entire process of campus construction, thereby creating a park-like college campus. Based on the analysis of the current situation and existing challenges in the construction of university parks, the following measures should be promoted: leverage the natural ecological backdrop to foster city-school integration, enhance planning flexibility to bolster the sustainability of campus construction, construct green ecological foundations to strengthen ecological landscape creation, optimize functional divisions to stimulate campus vitality, and improve the social openness of the campus to encourage resource sharing. Accelerate the construction and refurbishment of the old campus to enhance the utilization of land space.These efforts aim to contribute to the overall improvement of university parks as part of campus construction.

Key words: Park City; University Park Campus; Campus Planning and Design