道义经济:村庄共同富裕的实践表达

——以陕西省袁家村为例

2023-10-09郭占锋蒋晓雨

郭占锋 蒋晓雨

古往今来,推进共同富裕是中华民族持续奋斗的目标。自先秦时期,便凝结了大量关于共同富裕的经典论说,《易经》中的“裒多益寡,称物平施”,《礼记》中的“黄帝正名百物,以明民共财”,以及孔子提出的“不患寡而患不均”等都是对共同富裕思想的初步表露。秦汉以来,儒家思想中“不与民争利”“与民同乐”“藏富于民”等都是对共同富裕的不同表述。1921年以来,中国共产党始终秉持为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的使命和担当,共同富裕是其矢志不渝的奋斗目标,尤其进入中国特色社会主义新时代以来,迈向共同富裕多次成为中央政策文件中的关键词汇和热点词汇。党的十九大将基本实现全体人民共同富裕作为第二个百年奋斗目标的重要内容。党的二十大通过的《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》报告中,关于“共同富裕”的表述就有八处。除了政策文件、制度设计等国家话语,学界对共同富裕的讨论热度一直有增无减。

学界已有的最新研究大多集中于宏观层面。既有关于共同富裕的理论内涵(郁建兴,任杰,2021)、百年探索(李军鹏,2021)以及实现路径(李实,2021)等的定性研究,亦有关于共同富裕的指标体系、数据模型建构等的定量研究(万海远,陈基平,2021;陈丽君等,2021)。也有学者聚焦某一领域来探讨共同富裕的关键要素与前提基础。其中,孙春晨(2022)从分配的角度,认为初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排是实现共同富裕的关键环节;陆雷和赵黎(2022)等从更加微观的角度出发,将讨论重点聚焦于行政村一级的农村集体经济的收益分配与农民农村实现共同富裕的问题;黄延信(2015)认为,发展壮大农村集体经济是实现农民农村共同富裕的物质基础。从宏观到微观,对共同富裕已形成了系统性、体系化的研究,虽各有侧重,但仍有进一步扩展的空间。一方面,已有研究多集中宏观层次和历史维度等宏大视野,对共同富裕微观实践机制的研究尚有不足;另一方面,已有研究多从分配领域来探讨财富与分配的问题。但对于市场来说,生产、交换、分配以及消费是一个连续的系统,这一系统是嵌入文化、价值以及情感社会关系中的,对充分挖掘社会性资源来适配经济活动的有效运转以及推动富裕社会和全面富裕的形成具有重要意义。

本研究不同于宏观层面上的理论概述、内涵分析、指标评价以及路径建构,而是从微观层面选取个案分析典型村落共同富裕的实践机制,讲述一个村落是如何实现共同富裕的故事。通过运用“道义经济学”理论,立足于权利平等、互惠平衡、相互信任的道义经济准则,分析“道义”作为一种社会性资源在村落市场的表现形式及其实践机制,剖析这种道义经济与村落实现共同富裕的逻辑关联。

一、道义经济学理论基础及适用性分析

道义经济学理论有着丰富的内涵。首先,从中国传统思想上讲,道义思想与共同富裕一脉相承,都寄托着对大同社会的美好构想。儒家思想中“老有所终,壮有所用,幼有所长”既是道义的体现,亦是共同富裕的表达。具体到经济活动中,儒家的“正其谊不谋其利,明其道不计其功”的“义利观”是经商活动中对道义伦理的坚守。费孝通乡村工业思想中“志在富民”的乡村伦理观,出于对广大农民生存权的考虑,始终坚持从乡村社会的基本利益关系和农民的生存发展问题入手,将乡村经济发展视为伦理关系调整的根基(王露璐,2017a)。乡村经济与道义伦理之间有着密切的关联,这在20世纪80年代的乡镇企业、村社企业中均有不同程度的体现。近年来,越来越多的学者从微观层面聚焦农村道义经济研究。龚晶和刘鸿雁(2009)探讨了生存伦理与中国农村非正式保险制度的关系,以及这种伦理观念对农村保险业发展的指导意义。李永萍(2016)分析了熟人社会中的劳动配置逻辑,认为小农的用工体系中依旧遵循着道义理性的行为逻辑。也有学者从道义经济视角出发,研究当前农民土地流转中的道义理性行为(张建雷,王会,2014;王岩等,2017)。

其次,从道义经济的理论溯源来看,道义经济学理论最早可追溯至斯科特对东南亚农民反叛与生存的研究。斯科特延续了恰亚诺夫对生存小农的研究,沿着经济活动嵌入社会关系的研究思路,将东南亚地区前资本主义乡村社会中农民的经济行为置于社会、制度与道德文化的语境下考察。他认为,在传统农业社会,决定农民选择行动的是那些可能对自己基本生存形成直接威胁的风险,而不是利润最大化的经济风险,农民行动是一种为了获得生存保障的道义理性行动(Scott,1976:35)。小农在日常的生产生活中形塑了自己的道义经济观。Scott(1976:24)指出,农民的道义经济有两个重要体现,即生存伦理和互惠机制。其中,满足家庭的基本生存需要是第一位的,即“安全第一”的原则。安全第一意味着围绕日常的生存问题,有一个防御圈,在防御圈内潜在的灾难性风险得以避免,在防御圈外盛行的是资产阶级的利润计算。而社区中的互惠机制,表现为地主与小农之间形成了紧密的保护与被保护关系,能够有效地规避各种生存风险。当这两个原则受到外界的冲击,农民便开始反抗。受小农自身力量与传统的限制,其反抗局限于日常的反抗,表现为行为的反抗与象征符号的反抗,以此来维护自己的生存权利。一旦行动使得一切恢复往昔,农民回到自己的防御圈,重构自我的道义经济观。因此,郭于华(2002)将其称为“向后看”的特性,而这种行为选择是一种道义理性,抑或是经济理性,很大程度上依赖于其生存境遇和制度性安排。黄宗智(1986:5)在对华北农村的研究中指出,道义理性和经济理性同属农民行动的不同侧面,并在此基础上提出了农民是追求利润者、维持生计者和受剥削的耕作者的综合体。黄鹏进(2006)认为斯科特对农民独特的生存文化伦理的细致描述,以及支配小农经济行为背后文化逻辑的深入阐释,对从文化语境理解中国的“三农”问题具有重要意义。冯耀云(2012)则关注斯科特道义经济中的农民抗争理论,从“底层立场”的视角来分析中国农民的维权抗争行为。随着研究领域的不断扩展,越来越多的学术成果不断涌现,丰富了道义经济学理论在中国的运用,推动了理论的本土化研究。

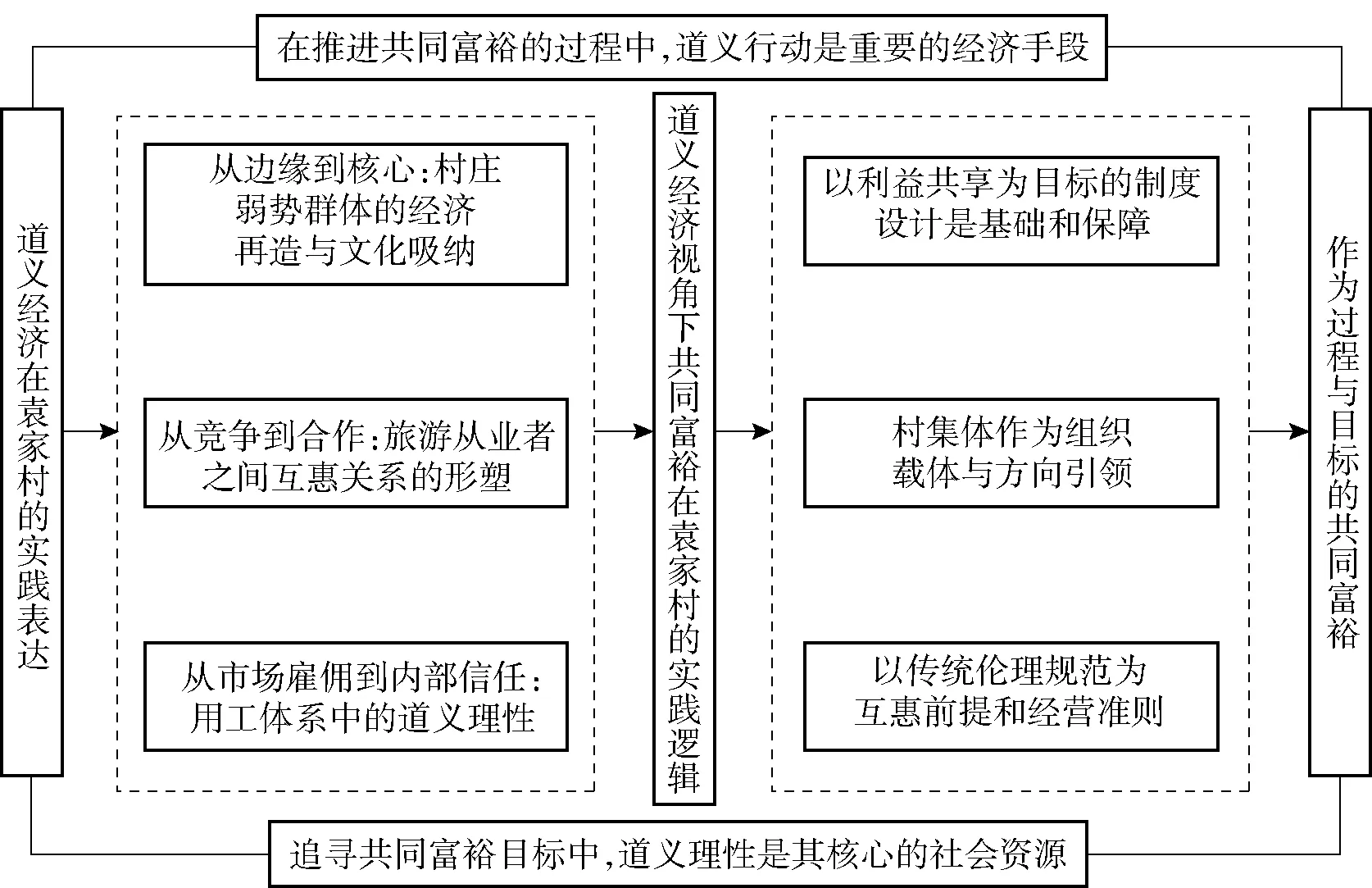

最后,基于中国自身的文化土壤以及斯科特对道义理性的研究,我们可以看到道义经济在不同文化圈存在很多共性,“经济伦理”“生存权利”以及“互惠机制”都是道义经济中的核心要素。在当下的中国乡村,市场化、商业化的逐渐渗透,激发了村庄市场的活力,道义经济的影子随处可见。本文选取的关中地区袁家村是一个典型的旅游型乡村社区,发展旅游所带来的市场竞争、社会流动与空间商品化并没有在村庄内部造成贫富两极分化,反而促进了村庄整体向上的社会流动,实现全体村民的共同富裕。从大的方面来说,这得益于袁家村把握政策机遇,实行股份制改革,大力发展村集体经济组织,将全体村民和外来商户纳入合作体制,建构了一个利益共同体。从更微观的方面来看,集体经济中的道义因素对经济发展具有重要作用,对村庄弱势群体、外地经营商户以及本地的务工群体,村庄都尽可能推动资源吸纳与利益共享。这些看似会增加发展成本的非经济因素,恰恰助推了市场成本的内化。村民道义经济观所激活的社会性资源,推动着袁家村集体经济的可持续发展。本文的研究框架如图1所示。

图1 研究框架

二、道义经济在袁家村的实践表达

袁家村位于关中平原腹地,是一个典型的旅游型乡村社区,村庄原有村民62户、282人,自2007年成立陕西关中印象旅游有限公司以来,逐渐形成一个集原生态农业观光、关中农耕文化体验、农家休闲度假、康体娱乐、生态娱乐为一体的综合性休闲旅游示范区,吸纳了3 000余人在村庄就业,村集体资产高达10亿元以上(郭占锋,2021)。袁家村的生产、经营和管理一直以村集体组织为核心,采取股份合作制的方式,村内成立了大大小小的合作社共27家(2023年),基本将本村村民、外来商户都吸纳进了集体经济组织。通过明晰股权边界、推动产权共享以及优化股份调节等措施,形成了村庄中乡村精英与边缘化的小农以及外来商户之间的包容互助关系、村庄内部劳动力市场的信任用工体系等,多方面维护了弱势群体的发展权、共享权,体现了浓厚的道义经济色彩,推动着村庄集体经济的可持续发展。结合团队近五年来在袁家村调研收集的经验材料,可以看到道义经济在袁家村的实践表达,大致可分为以下三个方面。

(一)从边缘到核心:村庄弱势群体的经济再造与文化吸纳

从边缘到核心是指村庄中原有的经济文化弱势群体,通过加入村庄中各种经济合作社和文化活动,实现社会阶层的整体性流动。它是对村庄中弱势群体生存权和发展权的保障,主要包括经济再造与文化吸纳。经济再造主要表现为袁家村在发展旅游业的过程中大力推动股份合作制的经营模式,其股份结构主要包括基本股、混合股、交叉股、调节股和限制股五种形式(吴正海,范建刚,2021),将本地村民、旅游从业者甚至周边村民都吸纳进了集体经济组织,形成了“风险共担、利益共享”的分配格局,打造了个人与集体之间新的利益关联。作为村庄中在经济上比较弱势的群体,可通过土地流转与折价入股的方式,参与合作社与村股份公司的分红。这是村集体对其成员先赋地位的肯定,保障了弱势群体的生存权利,实现了村民身份向股民身份的转变;同时,村集体所提留的股份,使其有权力对经济活动进行调节,以二次分配的方式来缩小村民之间的收入差距,防止两极分化。由此,重塑了弱势群体在旅游市场上的经济地位和身份认同,实现了经济再造。

案例1:王某是袁家村的老人,子女以经营农家乐为生。王某回忆,由于自己家庭较为贫困,参与农家乐的时间较晚,苦于没有金钱装修房屋,村委会当时给了改造补助,又帮助设计了改造图,加上邻里也借钱给他,农家乐得以成功改建。之后邻里之间也是互相帮忙,在食材等原材料方面也帮忙捎带,村里对他们家都非常照顾。

虽然在这一过程中,村庄中一部分人的利益会受损,村民们也在仔细“算计”其所得,但他们用的计算公式却是“道义”。

案例2:郭某,醋坊经营者,2012年因为生产的醋供不应求,于是在村委引导下在村里另选厂房,扩大规模。在这一过程中,基于本村村民优先的原则,村民和社会人员纷纷入股投资,成为醋合作社的股东,这难免会对原有的持股比例造成影响,从而形成新的分利格局。但郭某在此过程中积极配合,在他看来,自己借袁家村的平台发展起来,还想借助这一平台将自己的产业扩大,应该顾及,也不可能不顾及村民们,有钱大家一起赚,让没有得到利益的村民也能获得好处才是最好的做法。

显然,这一种做法用的是悠远的原始生存模式所熏习出来的共融共济的道德与伦理(Moore,1993:497-498)。正是这种道义保障了生存理性,而生存理性是基础,只有生存理性充分实现后,经济理性和社会理性才可能出现(文军,2001),这让弱势群体经济再造成为可能。

文化吸纳是在对发展过程中的弱势群体给予外在支持和帮助的同时,激发其内生动力,创造自身的劳动价值。最典型的表现是村里的一些掌握手工艺的老人,他们对地方民俗有着深刻的体验。在袁家村搭建的大戏台上,经常会有一些老人不定时地免费演唱秦腔。这些无偿的演出既来自老人们的兴趣,希望以此传播地方传统文化精髓;又寄托着村里老人发挥自身的劳动价值,为村庄旅游业发展贡献力量的美好期望。此外,村里很多掌握传统手工艺的老人通过剪纸、木版年画以及土织布等手工艺术,为村庄旅游增添了丰富的文化元素,激活了关中地区特色民俗文化的展演和传播。而没有手艺的老年人,入股分红是其重要的收入来源。村庄为其在市场上提供固定或临时的摊位,售卖当地的特色农产品。这在增加其收入来源的同时,作为一种乡土性的文化符号,促进了村落市场的繁荣。

案例3:郭某,72岁,在袁家村村口处有一个固定的摊位。郭某认为袁家村对自己影响很大,不仅是因为摆摊提高了他的经济收入,而且因为有了这样一份工作,他每天“有事可做”。这样忙碌的生活让他很充实,这个摊位就像是他的另一个家一样,生活和交往活动大多集中在这里。

此外,村里规定,超过60岁的本村老人可享受每年2 000元的补贴,进一步保障了“老有所养”的传统道义。

(二)从竞争到合作:旅游从业者之间互惠关系的形塑

从竞争到合作,体现的是村落市场中旅游从业者之间互惠关系的形塑过程。在斯科特那里,前资本主义农业社会的互惠机制在于地主与佃户之间形成保护与被保护的关系。地主在佃户面临风险时对其的庇护,会换来农民对地主的劳务回报,两者之间形成了一种互惠平衡的关系。对比袁家村,其经济基础显然不同于前资本主义农业社会中存在的剥削与被剥削关系,乡村旅游聚集了大量的资本和商业化因素。但是,在经济活动繁荣的时期,互惠关系也一直是影响村落社会秩序稳定的重要因素。不同于地主与佃户之间保护与被保护的关系,市场上经营主体之间更多是独立的竞争关系。袁家村发展旅游业初期,村民以独立经营农家乐为主,在有限的市场上,为了争夺客源、维持生存,农家乐之间展开了以菜品竞争、价格竞争为主的恶性商业竞争。村民对生存权的争夺很容易破坏市场正常运行的经济理性。

案例4:袁某,48岁,农家乐经营者,在谈到合作社入股问题时,他告诉我们,在袁家村最开始发展旅游业那几年,包括村支书在内的乡村精英都在不断尝试中。村民们都是看哪个利润高就去经营哪个,好几户人家看作坊街的商户卖得好、利润高,因为眼红别家,争相去卖同类产品,为了眼前多盈利打价格战。

村集体组织及时看到这一问题,在后来的开发规划中,开店上尽可能“一户一品”,以形成具有异质性的商品特色。在治理上划分为小吃街、作坊街等九条街道,分类治理,加之从新鲜农产品生产到加工再到销售,袁家村已经形成一整条产业链,实现了产业融合。这让这一链条上的不同环节环环相扣、彼此关联,相互之间有了合作的必要性。股份合作制更是使复杂的主体之间形成了紧密的利益关联,互惠关系也在不断被形塑。

互惠关系的形塑还表现为外来商户入驻后,外地商户与本地村民之间拟亲缘关系的建立。“拟亲缘关系”最早出现在折晓叶《村庄的再造:一个超级村庄的变迁》一书中,是指在村办企业的发展过程中,遵循着“亲缘核心→朋友圈子→地缘和行政关系→人情圈子”的差序格局(折晓叶,2020:149)。这种拟制的“缘”关系其实就是村民们社会关系网络的延伸。原有的、本地的村民才可拥有的排他性资源向外来商户提供一定的机会,彼此之间在这个延伸的社会网络中,获取各自所需的社会资本。网络的联结与情感的互动让村庄里的旅游业者形成内聚型共同体,这种拟亲缘关系规避了本地人与外来商户之间的无序竞争,“合作方能盈利,互惠才能长久”的理念在当地旅游从业者那里得到大力认可。

案例5:袁某,58岁,农家乐经营者,他认为邻里之间都是同行。以前有事情就找亲戚帮忙,现在“同行是亲家”,和同办农家乐的邻居关系很好,互帮互助,比如隔壁农家乐生意繁忙、缺人手,自家的雇工恰好没事,就会主动让其过去帮忙。

(三)从市场雇佣到内部信任:用工体系中的道义理性

从市场雇佣到内部信任,体现了袁家村旅游发展过程中逐渐形成了一个以道义理性为主导的用工体系。袁家村同许多其他发展乡村旅游的村落一样,面对的消费者主要来自周边的城市。城市的工作规律与工作节奏使得旅游活动的高峰期呈现很强的时段特征。周六、周日以及节假日常常人员爆满,而工作日往往生意平淡。据不完全统计,袁家村旅游市场提供了近3 000人的就业岗位,但很多岗位具有临时性。这就意味着商家店铺忙时需要很多工人,而平常则无须很多雇员。因此,常态化的月结工资显得成本很高,临时性用工成为最佳的用工选择,而且要确保这种临时性用工具有相对稳定性,在急需用工时能随叫随到。这对村落市场来说是非常有难度的。袁家村的本村村民早已实现了身份的转变,由村民转变为股民,由农业从业者转变为旅游经营者。集体在给予成员收益和福利的同时,村民已经不需要集体提供就业保障,他们已经在劳动力市场中成为雇主。而外来商户虽然没有集体所赋予的先赋性资源,但经营店铺使他们既无心也无力去村落劳动力市场上打工。

于是,邻村的农民——大量留守在家的妇女成为旅游市场上劳动力的主力军。相邻村庄之间各种关系网络让这一群体首先获得用工需求的信息。一方面,她们在家以务农为主,可根据旅游市场的用工需求来灵活安排农活,两不耽误;另一方面,她们距离袁家村较近,早上去,晚上回,不需要提供住宿等额外的配套设施,极大地贴合了乡村旅游市场低成本的用工需求。但市场间断性的劳力需求以及地理位置临近所带来的或多或少的熟人关系,都使得袁家村这种用工不能仅凭市场上的经济逻辑,而是兼具理性和道义双重属性,雇主与雇员之间建立的是一种相对平等的关系。雇员虽然以劳动来获取日结工资,但是对于雇主来说,他们更多是帮了自己的忙,并尽可能与雇员建立信任关系,以维持长期用工的稳定性。所以说,这种雇佣关系产生于市场,却因为熟人社会中的种种关联而内化为一种信任关系,并最终促进了用工成本的降低。

案例6:周某,52岁,袁家村小吃街某店的员工。2007年其便在袁家村工作,从一名普通员工成功晋升为一个店铺日常负责人。老板是西安人,对周某很信任,只是偶尔来店里看一下。周某工资由开始的1 000元/月增加到目前的4 000元/月,管理着5个员工,都是邻村人,他们基本都是朋友推荐的,或是之前来这边工作过的人推荐的,彼此之间都是熟人关系。每天员工从自己家里骑车上下班,三餐由店里提供,在店里长做的按月结工资,最低2 200元/月,如果是临时工,男性120元/天,女性80元/天,根据不同店铺的经营状况,人手可以灵活调配。

三、道义经济视角下共同富裕在袁家村的实践逻辑

道义经济在袁家村表现为弱势群体生存权利的保障、旅游从业者之间的互惠关系以及以道义理性为主导的用工体系。这三个方面既保障了村集体每个成员的生存权和发展权,又使发展乡村旅游的成果能够实现共享,促进了村庄可持续发展目标的实现。这恰好契合了共同富裕需要体现发展性、共享性和可持续性的统一(郁建兴,任杰,2021),道义经济与共同富裕的紧密关联也就生动地体现出来了。在此,我们还需进一步深挖这种道义经济在袁家村的实践机制,以便更好地看到共同富裕的微观实践是如何发生与发展的。在袁家村的调研中,我们发现道义经济的实践机制是“利益、权力与情感”之间持续互动所形塑的稳定的经济社会秩序,具体如下。

(一)以利益共享为目标的制度设计是基础和保障

制度设计为袁家村的道义经济稳定运转提供了保障。乡村旅游发展涉及多个利益主体之间博弈。本地人与外地人、本地人之间、外地人之间、村集体与个人等多种复杂的社会关系,即使合作博弈很困难,但如果我们有某种制度设计,能够让不同参与者利益共享,(在个人与集体关系中)使参与者在追求个人利益的同时,正好与集体利益相吻合,那么这一制度设计就是激励相容的(Hurwicz,1973)。在袁家村,这一制度设计的典型代表是股份合作制。除了陕西关中印象旅游有限公司外,袁家村股份经济合作社目前包括酸奶合作社、辣子合作社等27家合作社。这些合作社既将本地村民、外来商户以及邻村部分居民纳入股份分红体系,又为村集体的二次分配提供经济保障。以基本股为例,村集体提留38%,剩下62%分配到户,每户平均20万元,每股年分红4万元,由本村集体经济组织成员持有;若无资金入股,本村人可将土地折价入股,获得分红,这就保障了本村人,尤其是弱势群体的基本生存权与发展权。另外的混合股、交叉股、限制股以及调节股则是对外来商户与邻村村民开放的股权。与折晓叶(2020:147)分析的万丰村相似,这种股份合作制是一种不完全的股份制,所有权与经营权分离,村集体掌握经营权;村民既作为自己资产所有者又作为集体资产所有者而出让经营权时,具有双重身份。

这种股份制并非完全是市场的逻辑,道义的逻辑在其中扮演了重要角色。在推动共同富裕的进程中,要经历先富带动后富的过程。但如何在发展的开端就缩小两者的差距,并同时对弱势群体和乡村精英都有激励,这种不完全的股份制就起到了重要作用。其中,村民占股的比例远高于集体占股的比例,村民入股分红可按照入股多少来决定收益高低,并产生新的社会分层结构。这也体现了随着乡村市场化进程中财富的积累和身份的改变,村民用新的社会分层逐步改变传统的差序格局(王露璐,2017b)。但村集体依旧提留了很大比例的集体资金,可以通过将融资的股份限额、收益的二次分配以及提供基本的公共服务的方式来缩小乡村精英与弱势群体、本地村民与外来商户之间的收入差距,并保障村庄内的旅游从业者都享受到村庄的基本公共福利和服务。这一制度保障了共享权得以实现,村庄整体形成一个紧密的利益共同体。

(二)村集体作为组织载体与方向引领

袁家村在发展乡村旅游推动共同富裕的过程中,“集体”一直都实质性地存在着。这不仅是对于本村村民而言,对外来商户亦是如此。这主要源于村集体是农民合作的组织载体,且以村两委为代表的乡村精英为道义经济的发展做出了方向引领。于前者而言,辣椒社、酸奶社等由农民自愿组织形成的新型农村经济专业合作组织发展壮大,为集体主义道德增添了新元素,农村集体主义道德回归理性且发生了前所未有的新跃升(乔法容,张博,2014)。村集体经济组织搭建了个人与集体之间新的联结关系。利益共享的分配调节是作为组织者的集体的重要功能之一。此外,村集体还从生产领域、公共福利、技能培训、人才引进以及招商引资等多个方面综合考量,以便旅游经营主体能够直接感知集体的存在。“我们”感的逐渐形塑使村集体能够在思想上尽快形成一个统一的组织目标,并有效开展组织行动。在袁家村,伴随乡村旅游市场发展的是各种复杂社会关系网络的交织。理顺各个利益群体的关系就必然需要作为村民合作载体的村集体组织有一定的组织权力来进行调节。村集体提留的38%是其权力实施的经济基础。在行政方面,村集体组织的自治空间是其权力发挥的制度保障,村两委成员大多数是村庄中经济精英与政治精英。在这样一种组织架构下,村集体组织充分发挥调节权来保障本村村民中的弱势群体、初入驻本村的商户以及刚创业起步的青年群体的基本生存和发展权利,保障其在市场的激烈竞争中能够以合作社为载体,结成同盟军,实现互惠共赢。并且,在村集体的监督和协调下,形成了较好的协商沟通机制,矛盾和纠纷都能很好地协商解决。

后者聚焦更微小的层面。我们可以看到以村两委为核心的乡村精英为道义经济的持续性做出了方向引领。袁家村的村两委是典型的乡村精英,一方面,通过经营自家的农家乐或者民宿成为经营管理上的成功人士;另一方面,通过大力推进股份制改革,创新村庄的治理模式成为村庄治理上的政治精英。按照市场发展的一般逻辑,这些精英群体往往会利用自己的资源、人脉持续扩大自己的市场份额,不断推进优势累积效益。但在袁家村,以村两委为代表的乡村精英却将自己的乡土情怀与道义理性很好地融入旅游市场的活动中。在旅游业发展前期,村集体积极做好方向规划,并向村民做动员工作。村集体先是出资进行农户家宅院向农家乐改造,之后不断招商引资,丰富经营种类,依托政策号召和实际情况适时地进行股份改革并带头入股,不断规划和调整发展方向。在整个发展过程中,他们出钱、出力、出人,尽可能地利用自己的各种资源为村庄的旅游业创造一个良好的经营环境。在收益分配的过程中,不仅照顾弱势群体、边缘群体的收益保障,还经常举办各种文化展演活动,推动乡土文化的传承。村集体与村民以及外来商户不仅存在经济上的利益联结关系,而且是保护与被保护的道义关系。

(三)以传统伦理规范为互惠前提和经营准则

在袁家村,传统伦理规范在道义经济中发挥了重要作用。一方面,旅游从业者之间在互惠伦理中形成了信任关系;另一方面,旅游经营者与游客之间用书面和口头承诺搭建了彼此信任。对于前者而言,传统伦理规范中的“守望相助”“以德为邻”等地方性的乡风民约,规范了熟人社会内部相互扶持、相互帮助的道德义务。在费孝通笔下,传统社会治理特征是“皇权不下县,县下靠乡绅”。乡绅对家乡的桑梓情谊激发了其对乡土社会兢兢业业的治理与文化传承。这些乡绅大多为乡村精英,会在村庄中的贫农面临生存危机时给予救助,而贫农会以另一种方式来回馈乡绅。这就类似于斯科特笔下东南亚小农道义经济观的形塑过程,地主与佃户之间,即乡村精英与小农之间形成的是一种互惠关系。然而,随着现代化的发展要素逐渐进入乡村,嵌入传统农业生产的“再分配—互惠”关系的道义正当性,正逐步被市场、法律和政治强制机制取而代之(冯钢,2010:41)。人们对传统伦理的衰微普遍持悲观态度,感叹“世风日下、人心不古”,经济理性也逐渐在村庄的评价体系中占据主导地位。然而,袁家村却很好地将这种传统的道义伦理融入旅游发展中。首先,通过股份合作社将市场竞争中分散的个体组织起来,规避市场经济理性行为所带来的恶性竞争以及其他风险行为。其次,股份分红带来的收益分配占比形塑了较好的激励机制,多投多得;同时,村集体二次分配更大程度上促进了公平。在这里,多元利益主体能够感受到彼此之间是互惠性的存在,人际信任呈现出由“血缘差序”和“情感差序”共同作用的复杂态势(王露璐,2017a)。每家的收益中不仅有自己的份额,而且有集体的份额。小家获益,则大家获益;大家获益,则小家必受益。村庄内形成“我为人人,人人为我”这样一种互惠前提和信任机制。传统道义伦理转化为一种社会性资源,将经济理性中的成本内化。

从旅游经营者与游客之间搭建的信任关系来看,传统发誓言的道义承诺、书面的文字承诺成为商铺经营的一大准则。在袁家村,很多商铺的门口贴着店主保障食品安全的誓言书。这种誓言书用朴实的语言,将食品安全与家族发展的命运紧紧关联在一起。对于游客来说,其可能不了解关于食品安全的市场规范与契约,但这种誓言书却能直观地激起其文化和情感上的共鸣。中国传统文化中的祖先崇拜和对家族世代兴盛的期望都是神圣而不可亵渎的。为了个人的利益而亵渎祖先,并赌上家族未来的命运,是任何受过一点传统文化熏陶的人都无法接受的。因此,出于情感上的共鸣、文化上的认可而搭建起旅游经营者与游客之间的信任关系,引导着游客进店消费。游客进店后,袁家村“前店后厂”的店铺布局,使游客能目睹商品从由加工到成品的全过程,进一步加深了经营者与游客之间的信任关系。这样一来,游客体验到的不仅是消费的商品,更是乡土性文化的外显。经营者对传统道义伦理的坚守,不仅体现了童叟无欺的乡村经济伦理已经嵌入村庄旅游市场的发展中,而且这种道义的坚守更是使得诚信的品质成为一种品牌效应。

从实践机制来看,与以利益共享为目标的制度设计、作为组织载体的村集体以及传统伦理规范下的信任关系相对的是“利益、权力与情感”三个关键要素。道义经济中生存权利、互惠关系以及信任机制的实践逻辑来源于利益、权力与情感三者的持续互动。其中,利益共享是其基础与保障。股份合作制下的制度设计,将村庄中多元利益主体纳入股份分红的体系,形成了一个“风险共担、利益共享”的利益共同体。村集体作为组织载体则是权力的调节器,调节着旅游市场上复杂的利益关系、社会关系,并不断建构互惠关系,以维持利益共同体稳定运转,并把握政策优惠与经济环境,适时地做出方向规划,让村庄的小市场与宏观的大市场体系积极对接,推动产品的对外输出。传统伦理规范下的情感资源、道义情怀是袁家村市场经营主体的重要经营准则,搭建了旅游从业者之间、经营者与消费者之间的信任机制,促使袁家村这种诚信的道义观与义利观得以广为传播,进一步推动旅游市场的发展。利益、权力与情感并非彼此孤立的三个要素,而是相互影响、相互作用的,共同推动袁家村由富裕逐渐向共富转变。其中,利益联结需要组织载体,组织载体的运作需要经济作为支撑,而以信任为核心的情感联结与道义情怀、旅游市场的发展息息相关。正如王露璐(2008:236)曾探究作为“地方性道德知识”的苏南乡村经济伦理与苏南长久以来乡村经济发展的区域领先优势之间的内在关联,这在袁家村同样发生着。袁家村这种道义情怀推动了经济的凝聚力、组织的向心力,并最终走出了一条“人人参与、人人共享”的共同富裕之路。

四、结论与讨论

正如诺斯(1995)所说,你过去是怎样走过来的,你的过渡是怎样进行的。我们必须非常了解这一切。这样才能清楚未来面对的制约因素,知道我们有哪些机会。从袁家村的典型案例,我们可以看到道义经济的表现形式与实践机制,以及共同富裕是如何在这一过程中逐渐发生、发展的。将共同富裕置于整个宏观经济社会发展过程中,我们可以看到其既是一个过程,也是一个目标。从过程上来讲,是“全民共同致富”“让全国人民都发财”。这层意义上的“富裕”作为动词,与发展同义。从结果上来讲,共同富裕指的是中国人民都过上美好、幸福的生活。富裕不再带有阶级性,是全社会所有人的整体富裕(龚云,2012)。而将共同富裕置于微观社会层面,聚焦道义经济的分析,我们可以从典型案例中看到道义经济是共同富裕微观实践机制中的重要表现,它其实兼顾了道义理性与经济理性的双重属性。道义经济中“利益、权力与情感”三者之间相互影响、持续互动,共同推动袁家村由富裕向共富转变。以此为基础,我们看到了道义经济与共同富裕之间的内在逻辑关联。这体现为两个方面:一方面,在推进共同富裕的过程中,道义经济是重要的经济手段之一;另一方面,道义经济是实现共同富裕目标的核心社会资源。

(一)在推进共同富裕过程中,道义经济是重要的经济手段

首先,作为过程的共同富裕,是动态的,是共同富裕的物质体现。道义经济对发展过程中的弱势群体给予生存权和发展权的保障,并在此基础上形成互惠关系和信任机制。在这里,道义经济的行动逻辑与共同富裕较好地契合。首先,共享是共同富裕的核心要素之一,保障弱势群体的共享生存权益、发展权益是共同富裕的应有之义;而道义经济中对弱势群体的道义关怀、利益联结、就业保障以及福利照顾旨在保障弱势群体稳定的生计来源,并与主流的经济发展趋势相符,从而避免两极分化。其次,共同富裕是一种有差别的平衡,而非平均主义。当村庄从道义经济出发,将弱势群体纳入分红体系时,土地股、集体股等“人平分配”所导致的是一部分投资主体的利益受损。但是,一方面村庄中的股份结构表现为多样化,股民以资金入股占有重要地位。除了村集体的提留,根据多投多得的原则,股民之间形成新的收入分层,也形塑了较好的激励机制。集体提留的部分对股民收益影响不大,而且集体再分配会使股民更加体验到村庄的福利待遇,因此更加支持村庄的分利秩序,这就在村庄整体层面形成一种有差别的平衡。另一方面,同一村庄中的亲缘关系、地缘关系以及业缘关系,形成了紧密的社会关系网络。日常的生意往来、婚丧嫁娶仪式活动以及村庄的公共文化生活都使这种社会关系网络增加了情感关联与责任关联,加上对弱势群体的道义关怀,使这种有差别的平衡在整体的旅游从业者中得到广泛认同。最后,共同富裕还在于发展的可持续性。这种可持续性与道义经济中的互惠关系与信任机制不谋而合。以村集体为核心打造的利益共同体,形成“你中有我,我中有你”的利益格局,让旅游从业者之间利益相关。同时,村集体作为权力调节器,通过挖掘传统乡村资源来理顺各种关系,形塑彼此之间的互惠关系。这种互惠是一种长期双向互动,其稳定的基础在于信任机制在其中扮演着重要角色,不仅是乡村旅游劳动力市场中用工体系中存在彼此信任的道义理性,而且有旅游者与消费者之间的相互信任、互惠共生。互惠与信任共同促进了乡村旅游发展的可持续性,以及发展成果共享的长期性与稳定性。

(二)在追寻共同富裕目标中,道义经济是核心的社会资源

作为一种目标的共同富裕,是经济社会发展的方向指引和精神动力。道义理性为其提供了传统的价值观念、情感纽带、关系联结、道德伦理等一系列社会资源。对这些社会资源的挖掘和表达体现在共同富裕这一目标的设定、内化与阶段性推进等方面。首先是目标的设定。这是中国共产党执政以来对初心和使命的坚守,它的立足点“是全体人民共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义”(1)习近平.扎实推进共同富裕.求是网.(2021-10-15)[2022-11-03].http:∥www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-10/15/c_1127959365.htm。。在共同富裕的微观实践中,以笔者所调研的案例村为例,旅游从业者在村级党组织的引领下,以股份合作制的形式将所有旅游从业者再组织起来。利益驱动是联结的主要动力,而村庄内部的亲缘、地缘关系以及由业缘所塑造的拟亲缘关系则为利益的联结提供了信任与感情基础。村集体将这些社会性资源进行整合,进行整体规划,为村庄设定了共同富裕目标和具体实践路径。其次是目标的内化。在微观实践层面,共同富裕目标的内化就是道义经济得以产生、延续和发展的制度设计、组织载体以及互惠原则所形成连续统,它们共同打造了道义行动的实践空间。在案例村,一个不完全的股份制、以少数精英为核心的村集体经济组织、大多数成员之间的互惠关系以及全部旅游从业者所遵守的经营准则让道义经济成为可能,重塑并契合了旅游市场发展的道义经济观。共同富裕的目标已逐渐内化于心,成为大家自觉的道义行动,并不断彰显出共同富裕中所体现的共享性、平衡性与可持续发展的特征。最后是目标的阶段性推进。共同富裕并非平均主义,而是让一部分人先富起来,先富带动后富,并最终达到共同富裕,这是一个由富裕向共富转变的历程。在宏观层面,党和政府根据国情,提出了到21世纪中叶,全体人民共同富裕基本实现的目标。紧跟国家的宏观战略,共同富裕在微观实践层面,也应从村庄、社区、区域等现实维度,以及传统与现代的历史维度,努力弥合区域之间、时空之间的张力。案例村在乡村旅游的发展过程中,紧紧抓住权利、利益与情感之间的密切联系,在道义理性的行动中充分挖掘和整合社会性资源,推动共同富裕不仅朝着物质富裕的方向发展,更是对精神富裕的追求。

总的来说,乡村旅游作为一种近年来新兴的第三产业,表现为资本要素在乡村市场的活跃流动。这些新兴的市场要素打破了村庄中已有的交易体系和市场结构,很容易造成新的社会分化和贫富极化,但袁家村却通过走集体经济的形式进行资源的整合和产业的运营与管理,将旅游发展的成果惠及全体旅游从业者。本文聚焦更微观的层面来探讨道义经济在实现共同富裕的过程中所扮演的重要角色。根植于西方的理论溯源和中国的文化传统,我们看到“生存权利”“互惠关系”以及“信任机制”是道义经济的关键词汇。具体到袁家村,表现为村庄弱势群体的经济再造与文化吸纳、旅游从业者之间互惠关系的形塑以及旅游市场用工体系中的道义理性等三种样态。在道义经济实践表达的背后,可以看到共同富裕在袁家村的实践逻辑,是由制度设计、组织载体和伦理规范三个要素共同作用,推动了共同富裕的发生与发展。共同富裕在这里既作为一种过程,也作为一种目标,在道义经济中达到了辩证的统一,道义伦理为其提供经济手段和社会资源,并最终让共同富裕的共享性、平衡性以及可持续性特征得以在微观的社会实践中展现出来。共同富裕微观实践的成功是中国式现代化的本质要求,是中国共产党对初心和使命的坚守,为在更大范围、更深层次实现共同富裕提供了经验借鉴。