乡城流动对农村青年性别观念的影响及其异质性

——基于CGSS 2012—2018年混合截面数据的分析

2023-10-09戴优升

戴优升

随着社会经济的发展和公众观念的转变,性别平等、女性发展成为各界普遍关注的热点话题。2021年9月,国务院印发《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》指出:到2030年,“男女平等基本国策得到深入贯彻落实,促进男女平等和妇女全面发展的制度机制创新完善”。性别平等的实现不仅事关全体女性的发展福祉,也是营造妇女儿童友好型社会、维护社会公平正义和实现发展成果全民共享的题中之义。因此,针对性别平等议题的研究具有重要的现实价值和理论意义。已有研究从经济学、社会学、教育学等多元学科视角出发,系统考察了反映在收入水平(李实等,2014; 杨一纯,谢宇,2021)、教育获得(叶华,吴晓刚,2011;吴愈晓,2012)、职业隔离(卿石松,郑加梅,2013; He &Wu, 2017)等客观层面上的性别平等问题,对主观层面性别平等的关注则相对较少(王鹏,吴愈晓,2019)。性别观念一直被视作测度主观性别平等的一个重要指标,在中国,它也是衡量性别平等基本国策实现程度的指标之一(刘爱玉,佟新,2014)。本文将结合人口流动与性别议题,考察乡城流动对性别观念的影响(以下简称乡城流动效应)及其群体异质性,从而观照主观层面的性别平等。

“迁徙中国”的来临成为性别观念转型和性别平等研究绕不开的时代背景。改革开放40多年来,随着社会经济的飞速发展以及户籍制度对空间流动的阻碍日益削弱,流动人口的规模不断壮大。据第七次全国人口普查数据,我国现阶段约有3.76亿流动人口,每10人中就有约3人参与流动,该数值比2010年增长了69.73%(1)第七次全国人口普查主要数据情况.国家统计局网.(2021-05-11)[2022-10-14].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html。。高人口空间流动成为当代人口空间分布格局和空间运动形态的重要特征,中国实现了由“乡土中国”迈向“迁徙中国”的重大转变(段成荣等,2020)。不同于费孝通(1998)笔下的乡土中国所呈现出的安土重迁、土地与生计紧紧捆绑的“静”文化景观,迁徙中国形成了以全员迁移流动为典型特征的“动”文化(段成荣等,2020)。而在流动人口中,青年群体尤其值得关注。一方面,国家卫健委公布的《中国流动人口发展报告2021》显示,1980年以后出生的新生代流动人口占总流动人口的比重近年来不断上升,截至2021年已超六成,成为流动人口的主力军;另一方面,青年人的性别观念及其嬗变深受宏观社会历史和个体生命际遇的共同影响——流动青年兼有青年人和流动者双重身份,既成长于改革开放以来平等、开放的社会背景之下,又受到传统父权制文化、城镇化境遇(孙超,刘爱玉,2020)和流动事件(许琪,2016)等多重力量的影响,其性别观念可能呈现出有别于年长世代的变异性样态,值得重点分析。

国内已有一些研究实证分析了人口流动对性别观念的影响,但还存在如下不足。第一,在数据选取上,不少学者采用直接收集的地区性抽样调查资料,缺少具有总体代表性的样本检验乡城流动效应是否存在,部分调查的年份距今较远,难以兼顾全国抽样代表性和时效性。第二,在研究方法上,国内现有研究多采用OLS和Logit等模型考察乡城流动与性别观念的统计关联,未重视潜在的内生性问题对因果效应造成的干扰,不利于因果推断。第三,在研究策略上,多数研究将乡城流动者与农村非流动者进行对比,或将前者预设为内部同质的群体(赵继伦,任曦玉,2014;薛琪薪,章志敏,2019),致使乡城流动效应被均质化;或基于某些单维的人群特征进行分组回归,从而获取体现在这些特征上的异质性效应(许琪,2016)。本文的研究结果表明,人群总体内部可能存在多重因素交叠的多维差异,传统的单维指标划分难以全面、有效地捕捉群体异质性。

有鉴于此,本文利用具有全国抽样代表性的中国综合社会调查(CGSS)2012—2018年共计5期数据,借助多类模型克服潜在的内生性问题,考察乡城流动效应及其群体异质性。具体回应如下两个问题:第一,乡城流动究竟能否有效促进青年人性别观念现代化?第二,乡城流动效应在不同的群体中是否存在差异?

一、文献回顾

(一)性别观念:概念、测量与影响因素

性别观念是指个体对男女两性角色规范、性别分工以及行为模式的总体性看法(Davis &Greenstein, 2009),是测度一个国家或地区居民性别平等的重要标尺。公众的性别观念越趋向平等、现代,该国家或地区的整体性别平等程度越高。目前,学界主要通过基于实地的访谈资料和理论洞察构建分类理念模型(2)最为知名的是Hochschild和Machung(2003)提出的三分类理念模型,他们基于个案访谈资料和质性研究进路将性别观念划分为传统型(traditional)、过渡型(transitional)和平等型(egalitarian)三类。以及开发相关的量表两种方式来测度和检验人们的性别观念是趋于平等抑或偏向传统,为实证分析提供了有力的测量工具支持(Davis &Greenstein, 2009)。本文采用学界广为援用的性别观念量表(卿石松,2019;张文宏,2020)来测度主观性别平等现状,并分析其与乡城流动的关联。

影响性别观念形成与变迁的因素是多元且复杂的。从宏微观层面来看,现有研究可大致归纳出四种理论视角。一是个体主义视角。该进路着眼于微观因素,关注因个体特质差异导致的性别观念分化。研究发现,性别、年龄、民族、子女性别与数量等社会人口学特征因素均会显著影响个体的性别观念(孙晓冬,赖凯声,2016)。二是结构主义视角。关注社会位置以及由此引致的资源、机会和认知等的结构性差异给人们带来的影响。受教育程度、收入水平和职业地位等表征社会经济地位的分层要素(Shu &Zhu, 2012; 刘爱玉,佟新,2014),以及个体嵌入的社会情景和日久习得的文化习性,比如所在的地区、宗教信仰(Whitehead, 2012)和互联网暴露(Hu &Li, 2019)等均制约着性别观念的结构形态。三是社会变迁视角。这一进路从纵向的历时性视角出发,考察与时间关联的变迁力量。性别的现代化理论认为,性别平等意识的兴起、父系父权制的削弱是现代化进程的必然产物(Inglehart &Norris, 2003:29-43),并且这一观点得到跨国数据的支持。基于多个国家和地区的研究发现,随着时期的推移,社会整体的性别平等意识稳步提升,人们的性别观念较以往更偏向现代(Thornton et al., 1983;Brewster &Padavic, 2000; Davis &Greenstein, 2009; 闫辰聿,和红,2022)。四是最为直接关联的生命历程论。该理论认为个体的发展与宏大的社会历史背景是相互交织的,人们所经历的诸类生命事件将深刻影响乃至改变后续的生命轨迹。不少研究者借助该理论分析了人口流动事件带来的诸多影响。比如,迁移流动对初婚年龄具有推迟效应(曾迪洋,2014),影响着流动妇女的男孩偏好(杨凡等,2016;Li, 2022),改变姓氏继承和性别分工等传统观念(许琪,2016),推动性别观念的现代化(杨凡,曾巧玲,2016),等等。

上述研究视角为本文分析提供了理论启发。个体主义和结构主义两类视角表明,模型分析时应控制个体的先赋性特征、后致性要素等变量,从个体—结构两个层面分析相关的影响因素;社会变迁视角提醒我们需考虑时间因素对性别观念造成的影响,本文所使用的CGSS历年数据涉及多个调查时点;生命历程理论则为研究人口流动这一生命事件对个体生命历程的转变,以及对内在的文化观念所造成的持续性影响提供了适宜的框架。但已有研究多是基于单一的理论视角孤立地探讨某类影响因素,缺乏更具综合性的深入探讨。有鉴于此,本文将以生命历程理论为主要的理论参考,提出一个综合性的分析框架,整合诸类理论所涉及的变量考察乡城流动效应。

(二)迁移流动的影响效应与内生性问题

自20世纪70年代以降,关于迁移流动的研究逐渐引入性别视角(3)Women and migration: incorporating gender into international migration theory.Migration Policy Institute.(2003-03-01)[2022-10-14].https://www.migrationpolicy.org/article/women-and-migration-incorporating-gender-international-migration-theory/。,试图揭示其与性别观念现代化的内在逻辑。其中,国外研究侧重于国际移民群体。由于移民群体的来源地、文化观念的内部差异很大,其性别意识形态和观念的变化呈现出很强的群体差别。一方面,基于欧美多国数据的研究发现,移民的性别观念相较于原籍国居民更为现代。闵丙甲对在美的韩国移民进行研究发现,移民妇女的市场参与率高、经济独立,与丈夫共同养家使得其家庭议价能力提升(Min, 2001)。移民妇女愈加追求两性间的平等,助推了传统性别分工模式的改变,这与传统上操持家务的韩国妇女的刻板印象判若两然。与此相似,在挪威的第二代移民因处于性别平等的制度和文化情境中,普遍接纳了双职工家庭模式,性别分工观念变得更加现代(Kitterød &Nadim, 2020)。Röder和Mühlau(2014)基于欧洲社会调查数据发现,移民对性别平等的支持程度低于本土居民,这与原籍国所保留的传统性别关系极不平等相关,但移民也适时地根据居住国的文化规范调整其性别意识形态。随着时间的推移,原籍国的影响因失去现实根基而逐渐退场。另一方面,也有研究发现迁移事件并未显著改变移民的性别观念。诸如文化传统、宗教信仰等原有的社会规范仍具备较强的约束力,成为阻滞移民性别观念朝着现代转向的重要因素(Röder, 2014)。部分移民基于原有的社会连带组建关系网络,延续着传统的性别角色观念,阻碍了移民妇女接受教育和进入劳动力市场(Khoudja &Fleischmann, 2015),并将传统的性别观念传递给下一代(Kretschmer, 2018),故而难以兼容西方社会包括性别平权在内的价值观念。尤其是来自伊斯兰国家的移民,其宗教信仰根深蒂固,在文化观念和生活习惯上仍与原籍国保持高度一致,相较于其他来源国的移民,其社会融合的程度较弱,故迁移流动对其性别观念的总体影响不大(Röder, 2014)。

国内相关研究主要聚焦流动人口,所得结果较为一致。不论是定量研究(赵继伦,任曦玉,2014;许琪,2016;薛琪薪,章志敏,2019;孙超,刘爱玉,2020),还是基于田野调查的定性分析(马春华,2003;Jacka, 2006;金一虹,2010;Choi &Peng, 2016),均发现人口流动促进了性别平等和性别观念的现代化。其中,许琪(2016)基于第三期妇女地位调查数据的研究发现,与非流动者比较,流动人口在性别观念上更加开放,更可能拒斥“男主外、女主内”和“男性以事业为主、女性以家庭为重”等传统观念,接纳现代性别平等的理念。乡城流动使得农村女性从私领域进入公领域,其占据的经济资源增多,动摇了男性是养家人(breadwinner)而女性是持家者(homemaker)的传统家庭分工的基础,推动家庭决策权的分配向夫妻共享、男女平权方向发展(薛琪薪,章志敏,2019)。此外,孙超和刘爱玉(2020)将人口流动置于城镇化境遇的框架内,发现与流动密切关联的城镇化经历推动了性别观念的发展。不过,基于不同的测度指标和变量处理方式,一些研究结果略有差异:流动女性的性别能力观念和总体的社会性别观念因子得分显著高于未流动的农村妇女,而性别角色观念则无明显区别(赵继伦,任曦玉,2014)。

国内外研究发现的不一致可归因于两方面。一方面,与研究对象本身的差异关联密切。国外研究侧重的是跨国迁移的移民群体,而国内研究聚焦本国疆域内的流动人口。前者的社会来源多元,因此在原有社会规范、文化信仰及其对性别观念影响上呈现出更强的群体异质性;而以中国为代表的东亚国家普遍受到儒家规范的约束(Hu &Li, 2019),流动人口在宗教信仰、文化传统方面并未表现出与国际移民等量的强烈差异。

另一方面,或许与潜在的统计偏误被忽视有关——现有研究在内生性问题的有效处理上仍存在较大的改进空间。学界一般通过比较农村非流动人口和流动人口在性别观念上的差异来考察乡城流动效应(许琪,2016;薛琪薪,章志敏,2019)。虽然这一惯常的做法兼具方法论和理论逻辑上的可行性(杨凡等,2016),但立足于因果推断还需尽力克服如下内生性问题。第一,流动与否具有很强的自选择性(李云森,2013),受到个人特质、家庭特征、社会制度等多层次变量的综合影响(张展新,杨思思,2013),故需消除个体异质性对流动选择和性别观念造成的干扰。第二,新近的一项研究表明,相较于观念传统的农村女性,那些性别观念更为平等者更可能主动参与流动(王春凯,2019),故本文议题存在因果互逆的联立性偏误。由以上分析可知,异质性的捕捉和内生性问题的解决对于准确识别和理解乡城流动效应具有重要的意义。

本文基于上述内生性问题来源和群体异质性的分析,选用相应的模型方法加以处理,从而探求乡城流动对性别观念的因果效应。这是本文区别于既有文献并推进相关研究的边际贡献所在。

二、理论分析与研究假设

人口流动对性别观念的影响归根结底是流动者的再社会化问题。事实上,作为一项重大的生命事件,乡城流动对流动青年构成了全生活系统的影响。不仅改变了就业机会、资源获取等原有的分配格局,也影响了思想观念的转换。既有关于迁移流动的社会融合理论,以及围绕性别展开讨论的现代化理论、社会建构论为理解乡城流动对性别观念的影响提供了思路。

社会融合理论指出,移民或流动人口不仅会在流入地获得职业和社会发展(段成荣,靳永爱,2017),还在社会、文化、心理等多个维度适应和融入流入地的社会生活和文化体系(杨菊华,2015)。因此,国外关于移民的人口学研究指出,被视作性别现代化、性别解放的行为其实是流动人口为遵循和适应流入地社会的文化规范、社会规则而采取的一种理性选择行为(Kadioglu, 1994)。

性别现代化理论认为,随着现代性的弥散与平等意识的发展,性别观念必然经历从传统到现代的过渡。现代化理论可以从解构传统和加速转变两个方面来解释乡城流动效应。一方面,农村居民的性别观念受到传统的父系父权制和性别文化规制的影响。父权制的实质是从文化观念、制度安排、身份认同等各个层面形塑男性的支配地位和女性的依附属性(吴小英,2009),其重要表征是男外女内的家庭分工模式和男主女从的性别关系,在农村表现更为突出。人口流动带来的“脱域”可削弱传统力量对个体所形成的性别规制与约束(金一虹,2010)。另一方面,城乡二元的户籍制度导致个体在生活机会、资源分配、社会福利等客观物质和资源层面的结构性差异,城乡在文化观念上也呈现出分野,形成了“一个国家、两种社会”的社会事实(Whyte, 2010)。城市率先遭受现代化、工业化的洗礼,其体现在意识和观念上的现代化进程快于农村,更能接纳平等化的性别观念;而农村的父系父权制文化根基更牢固,性别观念变迁相对滞后于城市。原本体现在时间维度上的性别观念差别呈现出空间层次的分异(风笑天,肖洁,2014; 杨菊华等,2014)。于流动群体而言,由乡入城是一项改变生命历程轨迹的重大事件,改变了既有嵌入农村场域中的生计模式和生产、生活方式,流动事件与现代化进程耦合,客观上增加了流动人口性别观念转变的概率。

性别的社会建构论认为性别观念并非先天生成的(West &Zimmerman, 1987),而是社会情境的产物,嵌入在一定的制度环境和社会场域中。流动人口遭遇物理空间和社会场域的双重转换,脱离农村性别规制的制度场域,接触到城市生活中更为多元、平等的性别知识。依据性别观念的接触解释论(exposure-based explanation),人们在社交、教育、工作期间置身于平等的环境、接触到平等主义观念将促进性别平等的发展(Bolzendahl &Myers, 2004; Kitterød &Nadim, 2020)。在城市,性别平等是一类强势文化,流动者受其影响,有利于促成原有的观念发生转变。比如,田野调查资料显示,流动女性走出家庭、外出务工,摆脱了来自村庄的性别规制环境,客观促进了性别关系的平等化(马春华,2003);即便是原本居于支配地位的男性也必须采用“妥协”策略,以应对新环境对家务劳动、社会互动、夫妻关系等带来的冲击(Choi &Peng, 2016)。综上,乡城流动理论上有助于性别观念朝着现代、开放的方向发展。因此,本文提出总体性影响假设:

假设1:对于人群总体,乡城流动可显著提升青年群体的性别观念得分,促进其性别观念现代化。

本文认为人口流动对性别观念的影响模式在不同的人群中存在差异,并据此提出异质性效应假设,具体分为子群体异质性假设和性别异质性假设。

事实上,流动人口并不是“铁板一块”,不少调查和研究发现流动人口其实是“内部差异性很大的异质性群体”(王汉生等,1997),还可再进一步划分出若干子群体(唐灿,冯小双,2000)。具体地,流动人口在融入程度、居留意愿(于学江,孙葆春,2015)、生活方式(沈蕾,成志明,2014)等方面均存在较大的组内差异。因此,有理由相信乡城流动的影响效应会在流动人口内部呈现出分异。本文据此提出子群体异质性假设:

假设2a:农村青年群体内部可再分出若干子群体,乡城流动对性别观念的影响在不同的子群体中存在显著差异。

乡城流动效应还可能受到性别的调节。性别观念的收益解释论(interest-based explanation)认为,人们若能够从性别平等获益,则更愿意接纳平等的性别观念,否则更不愿抱持平等主义信念(Bolzendahl &Myers, 2004)。男性因从传统的性别秩序中获益,更可能维持性别观念现状。刘爱玉和佟新(2014)基于第三期妇女地位调查数据发现,女性的性别观念比男性更开放和现代。乡城流动提升了女性劳动力的市场参与率,经济角色的凸显增强了女性在家庭中的议价能力(王鹏,吴愈晓,2019);女性参与养家压缩其家务时间,冲击了“男主外、女主内”的性别分工模式和性别文化,对男性身份认同和既有性别分工模式构成潜在威胁,使得原本的“男权福利”被削弱(Zuo &Tang, 2000)。因此,相较于流动女性,流动男性更可能对性别平等持抗拒态度,导致两性在性别观念转变上存在差异。由此,本文提出性别异质性假设:

假设2b:乡城流动对青年群体性别观念的影响存在性别差异,该效应对女性的影响更明显,对男性的影响则较弱。

基于上述分析,本文构建如下分析框架(见图1)。结合对性别观念影响因素的文献回顾,纳入相关理论所涉及的控制变量,考察乡城流动的净影响;而后致力于克服内生性问题,由此检验总体性影响假设;最后,利用有限混合模型(FMM)分子群体、性别进行异质性效应分析。

图1 分析框架

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用由中国人民大学中国调查与数据中心收集的中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据。该调查采用PPS抽样,对31个省、自治区、直辖市进行入户调查,调查内容涉及受访者的社会人口学特征、迁移流动史、性别角色观念测量等丰富的信息,为本研究议题提供了较为契合的数据支持。本文将2012年、2013年、2015年、2017年和2018年共计五期数据整合成混合截面数据。本研究参照世界卫生组织对青年的界定标准,将研究对象限定为18~45岁的农村青年群体,五期数据共有12 411个样本。经数据清理和剔除缺失值后,最终筛选出10 234人。2012—2018年各年度样本量依次为2 269人、2 241人、1 822人、1 932人和1 970人。

(二)变量及其测量

1.因变量。本文的因变量为性别观念。CGSS历年问卷中设计了测度性别观念的李克特量表,具体涉及五个条目(items):(1)男人以事业为重,女人以家庭为重;(2)男性能力天生比女性强;(3)干得好不如嫁得好;(4)在经济不景气时,应该先解雇女性职工;(5)夫妻应均等分摊家务。原始的赋分情况为:1=完全不同意,2=比较不同意,3=无所谓,4=比较同意,5=完全同意。本文将原始赋值逆转为:1=完全同意,2=比较同意,3=无所谓,4=比较不同意,5=完全不同意。针对该量表的信度检验发现,第五个条目的item-test和item-rest相关系数值分别为0.367和0.067,远低于其余条目,将其舍去。信度检验显示余下四个条目的Cronbach’sα系数为0.66,表明其内部一致性达到了可接受水平(孙晓冬,赖凯声,2016)。由于该量表测量维度多元,涉及“公域”和“私域”性别平等问题(Knight &Brinton, 2017; 张文宏,2020),故不宜加总取均值。参照已有研究(卿石松,2017),本文利用主成分因子分析法提取出公因子,取值标准化生成一个取值介于[0,100]的变量,命名为“性别观念”。因子分析的结果显示,KMO值为0.71,Bartlett球形检验的卡方值为6 058.09且在1%的置信水平上显著,公因子可解释50.66%的实测变异,说明采用因子分析是适宜的。该变量数值越大,表示个体的性别观念越偏向现代。

2.解释变量。本文的核心解释变量为流动状态,主要依据受访者的户口登记地、户口性质和现居住地来识别青年群体的流动状况。将户口为“农业”、户口登记为“本县(市、区)其他乡(镇、街道)”或“本区/县/县级市以外”、现居住地为“城镇”且年龄介于18~45岁者标记为“乡城流动青年”,赋值为1;将户口为“农业”、户口登记为“本乡(镇、街道)”、现居住地为“农村”且年龄介于18~45岁者标记为“农村非流动青年”,赋值为0。

3.混淆/控制变量(4)混淆变量指的是既影响个体是否迁移流动,又影响性别观念的变量;控制变量是分析流动青年的性别观念时要考虑的其他因素。。依据现有文献的研究发现和CGSS数据中的变量可得性,本文纳入的混淆/控制变量为年龄(以调查当年的年龄为准)、年龄平方、出生队列(依据调查时的年龄分出四个队列:[18,25)=1;[25,32)=2;[32,39)=3;[39,45]=4)、性别(女=0;男=1)、民族(少数民族=0;汉族=1)、宗教信仰(无信仰=0;崇信=1)、婚姻状况(未婚、离婚、丧偶=0;在婚=1)、孩子数量、受教育年限(没有受过任何教育=0;私塾、扫盲班=1;小学=6;初中=9;职高、普高、中专、技校=12;大专=15;大学本科=16;研究生及以上=19)、收入(对全年家庭总收入取对数)、父母受教育年限(以父母受教育程度最高者为准,赋值方式与“受教育程度”相同)、职业地位(将被调查者ISCO-88职业代码转化为国际社会经济地位指数ISEI)、触媒率(5)历年问卷测量受访者对报纸、杂志、广播、电视、互联网、手机定制消息的使用情况,答项依次为:1=从不;很少=2;有时=3;经常=4;非常频繁=5。通过得分加总生成该变量。。此外,模型中加入了流入地区的固定效应(6)设置地区虚拟变量加以控制,初始的地区编码为:东北=1;西部=2;中部=3;东部=4。和年份固定效应(7)同上,通过加入调查年份的虚拟变量来控制。。

(三)模型与方法

本文将OLS模型作为基准模型,考察乡城流动对性别观念的影响。OLS模型设定为:

Gender_attitudei=α0+β0Migranti+β1Xi+μi

(1)

式(1)中,Gender_attitudei为因变量性别观念,Migranti为核心自变量人口流动状况,Xi为一系列控制变量,μi为随机扰动项。本文重点关注的是Migranti对应的回归系数β0的正负方向及其显著性。

有限混合模型(Finite Mixture Model,FMM)将用于甄别群体异质性,验证异质性效应假设。以往研究主要依据性别、城乡等外显变量进行分组来捕捉异质性,但人群总体可能存在聚合在多类指标上的多维差异,前一类处理方式所捕捉到的单维差异未能有效利用样本信息,难以全面、有效地呈现人群的总体异质性。FMM假定样本总体中存在若干分布的有限混合,采用数据驱动的方式,基于潜类别分组来识别、划分出若干类子群体,并且假定每一类子群体的性别观念分布都受到相同的潜在作用机制的约束,可有效刻画群体的异质性。FMM通过多次设置分组参数、比较对应的惩罚项(BIC)得分来筛选最优模型,由此确定最佳的子群体分布状况。模型公式可写作:

(2)

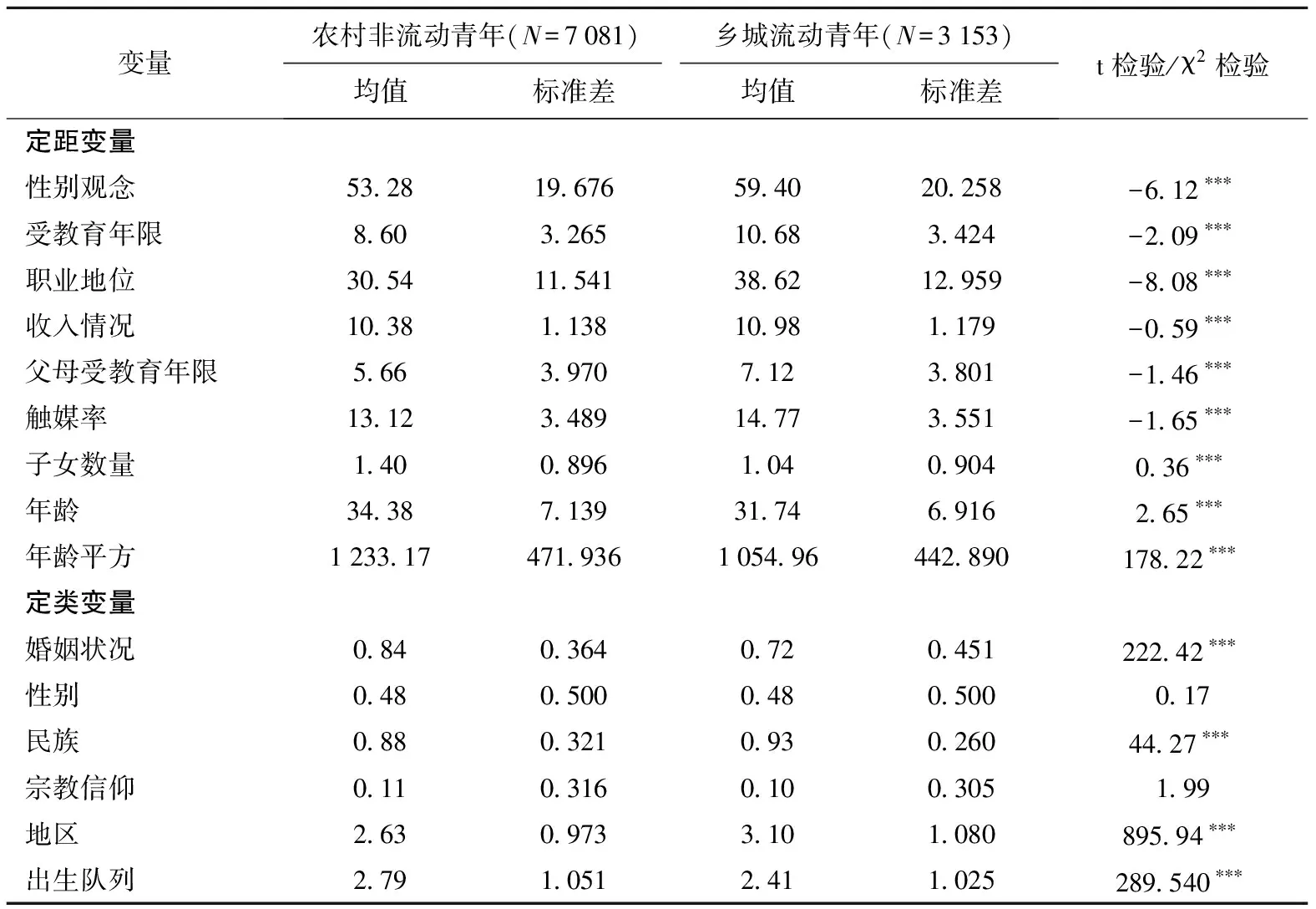

表1是乡城流动青年和农村非流动青年各类变量的差异性检验,包括单变量组

表1 变量分组描述统计

间差异检验和多变量总体差异检验。由t检验/χ2检验结果可知,两类青年群体在性别观念、受教育程度、职业地位等变量上具有显著差异:乡城流动青年性别观念得分更高,受教育年限更长,职业地位更高,收入更佳。针对全部变量总体差异的Hotelling检验结果表明,两组青年在所有变量上存在显著的差异。表1的描述结果为后文分析提供了经验证据,而乡城流动效应的因果关系探求还需借助计量模型进行更深入的分析。

四、实证分析结果

(一)描述性分析

性别观念得分箱线图(图2)显示,农村非流动青年与乡城流动青年在历年性别观念得分上存在差异:一是,流动青年的性别观念得分中位数(即图中黑色柱体中的白色横线)均高于非流动青年,说明流动青年的性别观念总体上更开放和现代;二是,随着调查年份的推移,两类人群性别观念的分差总体上呈扩大趋势(二者中位数对应的白线高低落差更悬殊)。

图2 不同年份两类农村青年群体的性别观念差异

依据CGSS数据所给的权重进行加权计算得出,在2012—2018年历年调查期间,农村青年群体的性别观念均值依次为52.457分、54.056分、53.914分、58.517分和58.294分。方差分析显示,各年份性别观念得分的差异具有统计显著性(F=39.42,p<0.001)。综上可知,两类农村青年群体的性别观念得分在这五个调查年份整体上呈上升趋势,这与新近基于城乡全体居民的研究发现一致(闫辰聿,和红,2022)。

(二)主要回归结果

表2汇报了OLS基准模型的结果(8)OLS模型事后的多重共线性检验显示,年龄、年龄平方和出生队列三个自变量的方差膨胀因子(VIF)>10。之后分别从中删除一个或两个变量的OLS模型结果与表2一致,基于信息充分利用原则仅保留了三者均参与回归的结果。。乡城流动的系数为2.176且在0.001的置信水平上显著,说明在控制了其他影响因素的前提下,乡城流动能提升农村青年的性别观念得分,促进其现代化。相较于男性,女性的性别观念更趋向现代(系数=-4.425,p<0.001)。上述结果与国内既有研究一致(刘爱玉,佟新,2014;薛琪薪,章志敏,2019)。此外,职业地位、受教育年限、父母受教育年限、子女数量、触媒率、地区和调查年份等因素均对性别观念有显著影响,与现有理论大体相符。

表2 乡城流动影响性别观念的模型估计结果

为克服双向因果导致的内生性问题,笔者参考已有研究(陈刚等,2009),以省会城市之间最近公路距离平均值的倒数及当地的地理半径的倒数作为乡城流动的工具变量进行2SLS回归分析(9)本文利用stata 16.0软件结合cngcode和cntraveltime外部命令,基于百度地图数据计算出省会城市之间的最短公路距离。各省份的地理面积数据来源于民政部公布的中华人民共和国行政区划统计表,详见http:∥xzqh.mca.gov.cn/statistics/。。工具变量(10)工具变量对应的统计检验情况:Durbin-Wu-Hausman检验对应的p值为0.031<0.05,意味着确实存在内生性问题,引入工具变量是合理的;第一阶段回归的F值为10.531,略高于经验值10,说明工具变量的强度尚可;sargan-baseman检验对应的p值为0.566>0.05,表明不存在过度识别问题(王存同,2017:69-73)。的合理性在于:第一,交通距离和地理空间尺度是影响农村青年流动成本的重要因素,因此工具变量与乡城流动具备理论上的高度相关性;第二,不论是理论层面还是实证分析层面,尚无足够证据表明本文选取的工具变量与性别观念存在显著关联,满足了外生性要求。需要说明的是,由于CGSS 2015和CGSS 2017数据并未公布流动者详细的户籍地信息,故剔除了这两年的样本,最后纳入2SLS模型的样本量为6 473个。表2的2SLS模型结果中的乡城流动系数值为22.392且具备统计显著性(p<0.05),与OLS模型结果一致(11)本文同时使用了有限信息最大似然法(LIML)和广义矩估计(GMM)进行工具变量回归,两类方法估计的系数值(括号内为稳健标准误)分别为22.791(11.305)和22.037(11.004),并均在0.05的置信水平上显著。三者的结果并无二致,说明2SLS结果较为稳健。。至此,假设1得到数据的验证。

(三)内生性分析

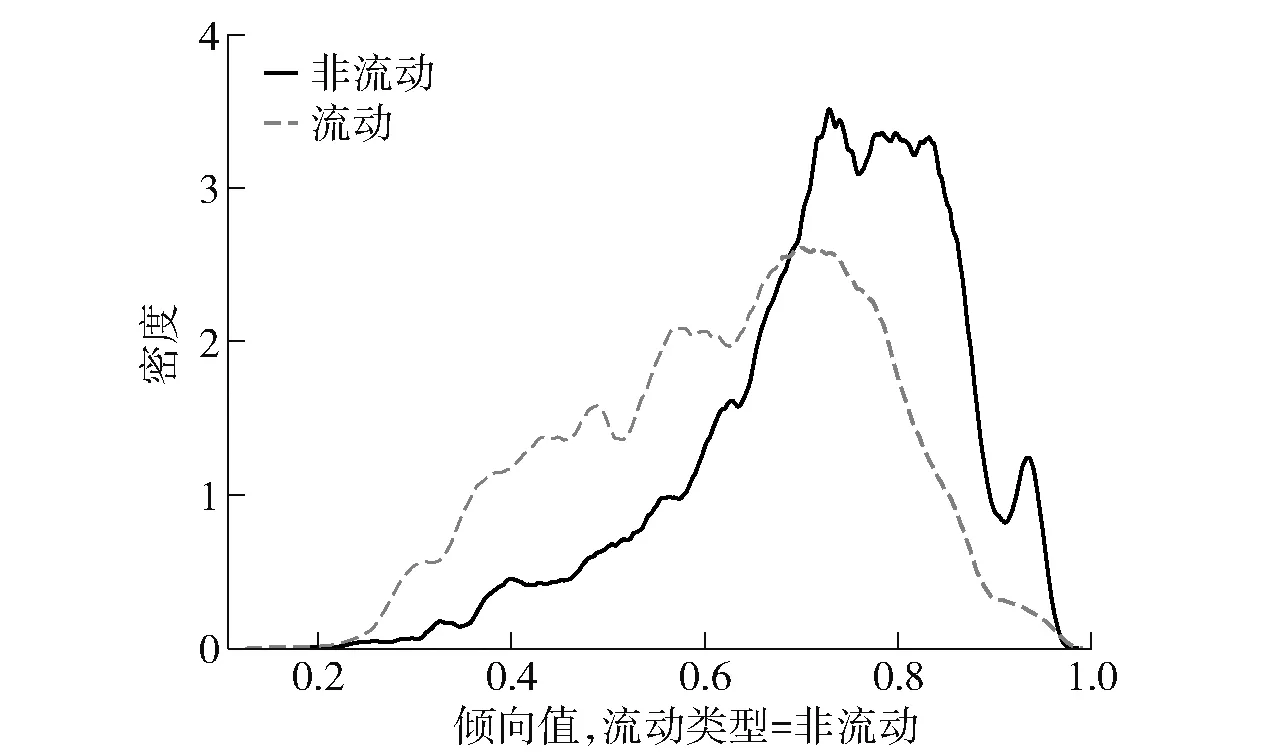

本文采用增强逆概率加权(Augmented Inverse-Probability Weighting,AIPW)处理自选择偏误,以此作为进一步的稳健性分析。模型控制可能影响青年空间流动的干扰变量,进行处理效应分析。该模型结合了倾向值分析和回归分析两类方法,由处理模型、结果模型两部分构成。处理模型旨在纳入估算接受处理(是否流动)的概率权重,其因变量是流动状态,自变量是基于既有研究发现纳入可能影响流动选择的因素,包括父母受教育年限、受教育年限、子女数量、婚姻状况、年龄、性别、民族、触媒率、宗教信仰。结果模型的因变量为性别观念,自变量为流动状态,在引入上一模型所获取的权重基础上测算出乡城流动对性别观念的平均处理效应(Average Treatment Effect,ATE),从而克服流动的自选择偏误而获得“净效应”(Net Effect)。相关研究表明,AIPW模型估算出的标准误小于传统回归模型,具有双重稳健性(Double Robustness)(Glynn &Quinn, 2010; 梁玉成,刘河庆,2016)。图3表明,处理组和参照组有相当的密度分布上的重合,满足该模型所要求的重叠假设。

图3 重叠假设检验

表3的基准处理效应(POMs)表明,农村非流动青年的性别观念系数为51.967;由平均处理效应(ATE)的系数值可知,乡城流动青年比农村非流动青年性别观念显著高1.927分(p<0.01),小于OLS所估计出的系数值,说明自选择偏误的确会放大乡城流动效应;考虑了内生性问题之后,乡城流动仍然能够显著提升流动者的性别观念得分,其方向和显著性并无显著改变。AIPW模型结果与上述基于OLS模型和工具变量2SLS模型的结果并无二致,说明上述发现是较为稳健的。

此外,表3中的处理分配模型(TME1)显示,民族、性别、子女数量、受教育年限、触媒率等干扰因素均对是否流动产生显著影响,亦直接证实了本文述及的自选择偏误是不可忽视的。未流动的潜在结果方程(OME0)和流动的潜在结果方程(OME1)进一步显示了基于对比分析呈现出的影响系数差异。

(四)异质性分析

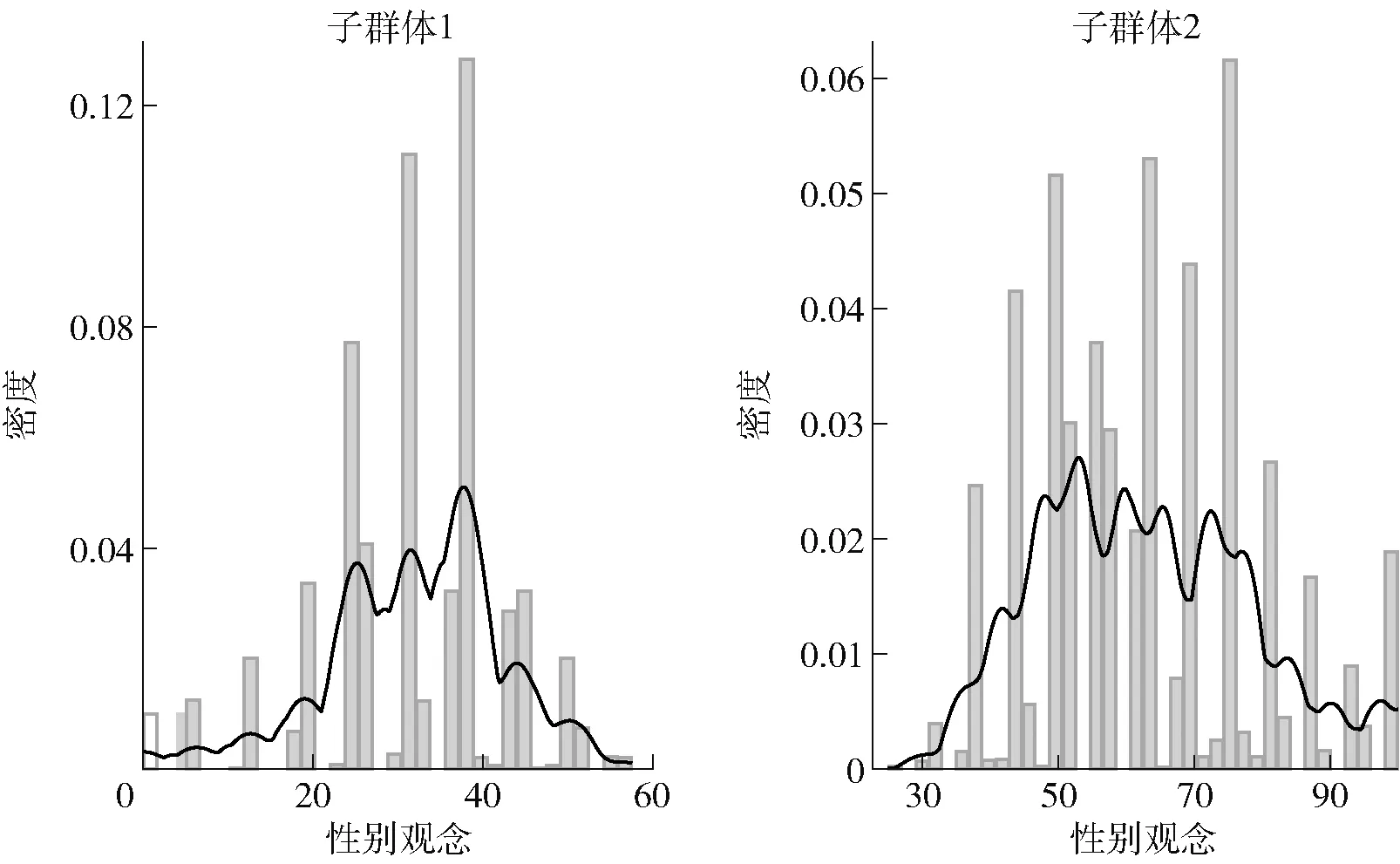

有限混合模型(FMM)假定人群总体由内部同质性很强的若干子群体构成。为了对总人群进行最合适的划分,本文分别拟合了假定存在2个、3个、4个和5个子群体的模型,根据AIC和BIC惩罚项数值大小确定最优分类。表4的分类结果显示,相较于3类和4类,分成2类所得的BIC数值最小,为89 531.41;分为3类、4类和5类均出现子群体样本分布不均衡、BIC值过大等问题。综合上述情况,结合FMM报告的样本属于每个子群体的后验概率,本文按照概率最大的原则将人群分为2类,其中子群体1有2 603人,子群体2有7 631人。图4显示2类子群体的密度分布状况大体呈正态分布。

图4 子群体分布密度

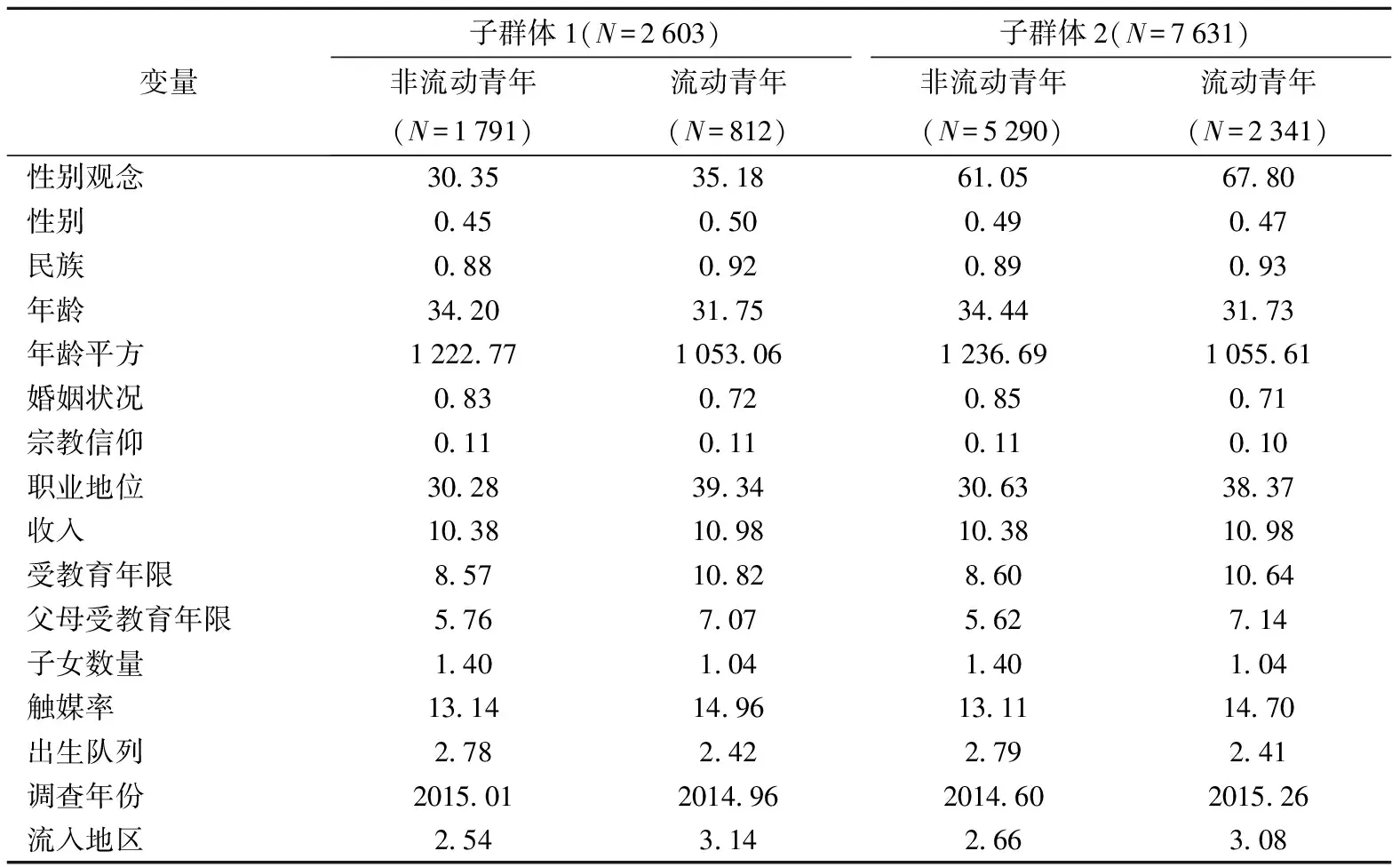

表5列示了两类子群体在社会人口学特征等变量上的差异。其中,子群体2(以下称为性别观念高均值人群)整体上表现出性别观念得分高、偏年轻、社会经济地位(受教育年限、职业地位、收入)略高、触媒率高的特质;相反,子群体1(以下称为性别观念低均值人群)的性别观念得分低、年龄稍长于性别观念高均值人群,社会经济地位和触媒率均略低。此外,FMM识别出了流动青年的内部分化:有812人归为性别观念低均值人群,高均值人群则有2 341人,二者在性别观念得分上本身有较大差异。这很大程度上解释了后文所发现的流动效应异质性。

表5 2个子群体在各变量上的均值差异

那么,总体人群中存在的子群体混合是否会影响流动对性别观念的影响模式呢?表6汇报了基于FMM的结果,如果不区分人群而仅考虑总体人群,则乡城流动对于性别观念的回归系数为2.176,并且通过了p<0.001的统计显著性检验,这意味着乡城流动总体上有利于农村青年性别观念的提升。这一发现也印证了前文对假设1的检验结果。

表6 乡城流动影响性别观念的FMM估计结果

然而,乡城流动效应存在子群体差异:在性别观念高均值群体中,乡城流动对青年群体性别观念产生显著的正向影响(系数值=2.364,p<0.001),而性别观念低均值人群对应的乡城流动系数值不显著。类似地,性别、职业地位、父母受教育年限等变量对性别观念的影响亦表现出子群间的差异。

综上,在控制了一系列控制变量的前提下,乡城流动对性别观念仍具有显著的正向效应,但该效应仅在性别观念高均值人群中被观测到,存在明显的子群体异质性。上述结果支持了假设2a。

为检验性别异质性假设,本文增加了性别与流动类型的交互项(见表7)进行FMM拟合,并遴选出2个潜类别分类的最优模型。此时,有2 699个样本落入性别观念低均值人群组,高均值人群组则有7 535个样本。

表7 估计乡城流动对性别观念影响效果分异的FMM估计结果

若以总体人群的模型估计结果为基准,由性别和乡城流动两个变量的主效应可知:女性流动青年的性别观念得分比女性不流动者高3.624分(p<0.001);男性不流动青年的得分比女性不流动者低3.477分(p<0.001)。结合流动与性别的交互项可知:在男性群体中,流动者比不流动者得分高0.596分;而在流动群体中,男性得分比女性低6.505分。不同人群性别观念得分可概括为:男性非流动青年<男性流动青年<女性非流动青年<女性流动青年。综上,就人群总体而言,乡城流动对农村青年女性性别观念的正向影响更明显,对农村男性性别观念转变的影响相对较弱。

分子群体来看,性别观念高均值和低均值群体均呈现出上述性别差异模式(二者对应的交互项系数均为负且显著)。不过,由主效应和交互效应的系数值计算可知,在性别观念低均值人群中,男性流动青年的性别观念得分比女性流动青年低4.457分,而性别观念高均值人群同一数值差为6.761分。换言之,性别对性别观念低均值人群的乡城流动效应的调节作用要略微低于高均值人群。假设2b得到了数据的支持。

五、结论与讨论

性别观念是测量一个社会性别不平等的重要指标之一,性别与流动议题的勾连有助于剖析嵌入在人口流动中的性别不平等问题。本文在梳理文献的基础上提出了总体性影响和异质性效应两个假设,通过整合和分析CGSS 2012—2018年五期混合截面数据进行实证检验,得出如下研究结论。

第一,与农村非流动青年相比,经历过乡城流动的农村青年在性别观念上表现得更现代和开放,更可能拒斥“男主外、女主内”的性别分工模式、男强女弱的性别能力观和“干得好不如嫁得好”等传统观念,并接受男女平等的观念。进一步的内生性分析表明,该结果在利用增强逆概率加权模型(AIPW)、工具变量克服内生性问题后仍然成立,表明乡城流动效应具有稳健性。乡城流动削弱了主观层面的性别不平等,主要在于它改变了农村青年的生命历程,为弥合城乡间的性别观念鸿沟提供了客观基础——流动者穿越了既有的地理空间边界,接触到现代都市性别平等的强势文化,有利于性别观念的现代化、平等化转向。

第二,基于有限混合模型(FMM)进行异质性效应分析发现:(1)人群总体可分为性别观念高均值和低均值两类子群体,前者呈现出性别观念更趋现代、偏年轻、社会经济地位(受教育年限、职业地位、收入)略高、触媒率高等多维特质。乡城流动对性别观念的正向影响仅见于性别观念高均值群体,而性别观念低均值群体并没有受到显著影响。概言之,总体人群表现在众多特质上的分异影响到了乡城流动效应在不同子群体中的异质性。(2)乡城流动对农村青年女性性别观念的正向作用强于男性,并且性别的调节作用在性别观念高均值人群中更突出。空间流动使女性从传统性别规制中解缚,而男性因受益于既有的性别规范,虽在流动过程中不断调整旧有的性别关系(Choi &Peng, 2016:149-155),但总体转变速率不及女性。本文是国内率先利用FMM模型探究人口流动与性别观念关系的实证研究,由此所揭示出的异质性效应是本研究区别于既有研究的重要贡献。

在CGSS五期调查期间,农村青年群体的性别观念总体上呈上升趋势,其感知到的主观性别不平等程度在下降,既有政策落地见效。但也需看到,性别观念均值仍处于中等水平,仍有较大的提升空间。结合本文发现和《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》提出如下建议:一方面,要继续加强男女平等的文化教育和观念宣传,破除传统父权制的性别规制和户籍制度的身份桎梏,营造性别平等、妇女友好的社会氛围;另一方面,在“迁徙中国”时代下需重点关注规模庞大的青年流动人口,将“性别”视角带入相关政策分析。异质性效应启发我们,乡城流动虽有助于主观性别不平等的消减,但在不同人群中存在较强的差异,相关政策的完善和实施应有所侧重、力求精准。具体言之,应着力扫除流动女性因社会适应、制度设置、人力资本禀赋等诱致的性别观念现代化障碍;改变男性固守传统性别观念、获取性别福利的不平等格局,从而提升整体的性别平等意识。

本文尚存在如下不足。第一,本文探讨了乡城流动对性别观念影响的群体异质性,受限于数据结构,暂无法细究流动的类别差异(如省内流动和省外流动)可能对结果造成的影响;第二,本文尝试采用多类模型克服内生性问题,有助于乡城流动与性别观念间因果效应的识别,但因CGSS历年调查缺乏相应的机制变量,无法展开更为深入、细致的作用机制分析。后续研究可以依据更丰富的数据源,细分流动类别,探求解释机制。