形合意合视角下中国古代文化典籍翻译策略研究

——以《史记·淮南衡山列传》英译为例

2023-10-09孟秋容程建山

孟秋容,程建山

(武汉工程大学 外语学院,湖北武汉 430205)

形与意是语言体系研究的主要方向和内容。形 合和意合作为英汉两种语言在宏观层面上的对比,受到翻译界的普遍关注。不少学者从不同类型的文本中研究二者在翻译行为中的转换问题。冯树鉴研究科技文本中意合与形合在句法上的转换;王大来通过商务文本对比意合与形合以探讨汉英翻译策略;何伟和张娇解释古诗词的意合与形合之间的转换;蔡力坚分析政府公文中的意合结构如何转化为形合结构;邓高胜和吕世生探究医学文本中汉语无主句的英译策略。可见,多数研究仅局限于句法层面的分析,词法和篇章层面上的分析较少[1],而且形合与意合用于史学翻译的研究也不多见。

鉴于此,笔者将从词法、句法和篇章3个层面对《史记》华兹生译本中所采取的形合手段展开分析,以考察中国历史典籍外译中意合转形合跨语言转换特点,探讨翻译策略。

1 形合与意合

1.1 概念

“形合”(Hypotaxis)与“意合”(Parataxis)最早由我国著名语言学家王力在《中国语法理论》一书中提出。形合指句子之间需要借助一定的语言形式方能实现衔接。英语是重形合的显性语言,其句子结构由词汇手段和形态手段组成。其中,形态手段指的是词通过一定的形式变化来传递语言内涵,如动词在时态上的变化、形容词和副词在比较级中发生的变化、名词在单复数上的变化等;而词汇手段常指连接词、关系词和介词等。中文是重意合的隐性语言,其句子组成无需连接成分,通过语义表达语法意义和逻辑关系即可。前者注重语句形式上的接应(cohesion),后者注重行文语义上的连贯(coherence)。

1.2 特点对比

著名翻译家奈达(Eugene.A.Nida)曾指出:“英语与汉语在语言学上的一个最重要的区别就是形合与意合。”[2]汉语以意驭形,而英语则以形制意。由于语言与思维模式之间相互制约,西方形式逻辑的思维模式要求语言倚赖于各种连接手段承上启下。在英语句子中,各种成分都各司其职,分析起来一目了然。通过形式上的外显连接来实现句法结构的完整,这就是所谓的 “以形显神”[3]。而汉民族重内省和体悟,不重逻辑词,因而语言简约、意义上的隐性连贯更为重要,这就是所谓的“以神统形”。

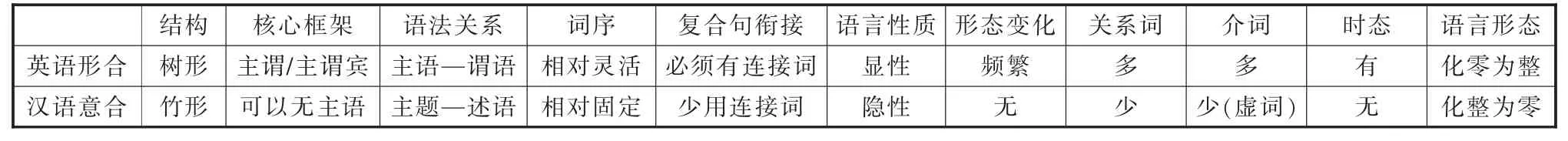

英语属于印欧语系,是有曲折变化的语言,汉语属于汉藏语系,是无曲折变化的语言。英语形合与汉语意合的主要特点具体见表1。

表1 英语形合与汉语意合的主要特点

从表1可见,英语句子基本按SV或SVO排列,通过借助冠词、介词、连词等,把词组、句子以及段落衔接起来;呈现树形结构,以形制意。且英语有词的形态变化和时态变化,词的形态变化包括人称变化、名词的单复数、动词的非谓语形式、数的变化等。而汉语句子不重形式,句子多为主题—述语式结构,短小精炼,很少使用关联词,散形却聚神,逻辑体现在语义中,以意役形,且汉语无时态变化和词的形态变化。

但是,形合与意合不是对立的,两者是可以结合的。认知语言学两大主要流派——认知语法和构式语法都认为语言的基本单位是构式,即形式和意义的匹配,词和句子之间没有截然的界限,它们不是不同层级的结构单位,而是复杂抽象程度不同的构式连续体,词素、词、短语以及抽象的句子都是构式,也就是说,抽象的形式也有意义[4-5]。王力的《中国语法理论》书中指出:“汉语多用意合,不一定要结合,西方多用形合,结合是必不可少的。”所以,英语以形合为主,而以意合为其补充;而汉语则以意合为主,形合为辅。

2 形合与意合的成因

2.1 哲学层面

语言差异的本源背后即哲学问题。汉民族思维总体而言是综合的,它与中国古典哲学上的整体观相伴而生。古典哲学中,“一”的观念反映了直接的整体观。道家贤哲认为“万物得一以生”。庄子将“一”的理念推崇至天人合一的境界,认为天与人、物与我皆可合而为一成为有机联系的整体。中国古典文论自觉遵循着“一”的理念,主要体现在文质合一和体用合一。《论语·雍也篇》提出君子之道在于“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”。

中国哲学注重整体观,表现于对事物进行系统评价和综合把握,旨在对事物进行全面、准确的认识。这种整体观经历史的积淀、凝练和升华,使汉民族在思维运作上呈现出善于整合、提纲挈领的综合性思维。

相比而言,西方哲学着力探究名与实、形式与物质之间形而上的区别,以及由此形成的各类概念之间形式逻辑的推理。无论是语句结构还是逻辑结构,其本质特征均是“二元论”的。刘宓庆也认为,任何英语语句都可以完形为主谓统携全句的基本态势[6]。这便为语句的分析提供了思维上和方法论上的依据,即逻辑上基于实体的主谓二分法,思维形态上是基于原子观的分析态势[7]。

2.2 思维层面

语言差异从根源上讲,受时代背景、宗教、地理环境等因素影响[8]。不同的空间与社会环境,不同的民族和国家对于同一事物有着不同的表达方式,这就是为什么不同语言的人拥有不同的思维模式。

模糊思维与中国古典人本哲学相辅相成[9]。古代先哲认为,真正的哲学应该以人为本,研究人的种种辩证关系,探求人际关系的和谐稳定,以达一统天下的目标。人际关系的灵活性和模糊性使模糊思维得以孕育与发展,而模糊性思维的养成则顺应了多边人际关系的客观要求。徐通锵用 “比类取象”和“援物比类”概括汉民族的模糊思维方式[10]。受到孔儒学文化的影响,中国人讲究谦虚和含蓄,所以在语言的叙述中注重的是含义的表达。这在汉语中还有一种说法叫作“只可意会不可言传”[11]。这些都充分地证明了中华语言的博大精深。体现在句法层面则显得松散,判断推理不严密,句法功能因此呈现隐含形式[12],从而呈现出模糊的非逻辑化倾向。因此,逻辑关联词的缺省使语句逻辑关系外延,主题式的语句具有更高层次的辩证性。

比较而言,西方思维总体而言是分析性的,这与西方原子观哲学相辅相成。

西方更注重逻辑的外在表述形式,这又与亚里士多德的 “三段论”式形式逻辑推理密不可分。西方民族逻辑式的思维从客观上则要求其语言在表述时必须依赖连接词;在进行英语长难句分析时就会发现它的主句往往只有三五个单词[13],呈现主谓式的句子结构,句中其他成分则是以一定的逻辑关系连接而成。因而其语言必然呈现出逻辑清晰之特征。

3 结合《史记·淮南衡山列传》案例分析

3.1 《史记·淮南衡山列传》概述

西汉司马迁所著的《史记》是“二十四史”之首。《史记》是一部贯穿古今的纪传体通史,该书撰写了上至传说中的黄帝,下至汉武帝元狩元年 (公元前122年)3 000多年的历史。全书包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,共130篇。本文选取《史记·淮南衡山列传》及华兹生英译本作为案例分析文本。

3.2 形合意合对翻译的启示

3.2.1 词法层面

(1)形态变化

从狭义上讲,形态即词形变化,是指词与词组合时,由于表示语法意义的需要而发生的词形上的变化。在英语里,其主要指名词、形容词、动词的性数、格、时、人称的变化。汉字属于封闭形,不存在形态变化。

例1:原文:多赐金钱,而谋反滋甚。

Watson 译 文:...awarded them large sums of money and plunged even deeper into plans for revolt.

原文中的“滋甚”翻译成deeper。通过deep的比较级,可见隐性语言转换到外显语言的形态变化。在翻译时,要将汉语的内在涵义用外显的词态表达出来。

例2:原文:……臣贺昧死言:臣谨与列侯吏二千石臣婴等四十三人议,皆曰“长不奉法度,不听天子诏,乃阴聚徒党及谋反者,厚养亡命,欲以有为”。臣等议论如法。

Watson译:...We have respectfully discussed...,consulting forty-three persons...Liu Ch'ang has failed to...He has secretly gathered together a band of conspirators and revolutionaries,treating fugitives...We and the others therefore recommend that...

此例句中,包含现在完成时和一般现在时两种,分别是 have/has,discussed/failed/gathered和 recommend。除了动词时态的变化,还有非谓语形式,如consulting/treating。时态也好,非谓语也好,在英语中,动词通过形态变化化身为句子的不同组成部分,以一定的逻辑形式和语法结构连接着整个句子。此外,本例中还包括名词的形态变化。如“四十三人”“徒党及谋反者”和“亡命”分别翻译成forty-three persons、conspirators and revolutionaries 和 fugitives。因此,汉译英应当注意时态的变化以及名词的单复数变化。

(2)介词

英语介词包括简单介词 (如 with、of、between)、合成介词(如 inside、onto、throughout)和成语介词(如according to、along with、apart from)。 在汉语中,介词和动词没有显著的区分,许多介词也是从动词中演变而来。

例3:原文:诸辨士为方略者,妄作妖言,谄谀王,王喜,多赐金钱,而谋反滋甚。

Watson 译:...came forward with...ronouncements in order to Haner the king who,delighted with their words,awarded them large sums of money and...plans for revolt.

原文不存在使用虚词的情况,而译文中则采用了诸多介词, 如 forward with、in order to、(delighted)with、into、for,这些介词包括简单介词也有短语介词,在句中充当了某种连接成分,同时也含有一定的语义,使得句子内部的连接有形又有意。

例4:原文:被曰:“被窃观朝廷之政,君臣之义,父子之亲,夫妇之别,长幼之序,皆得其理。”

Watson 译:"From what I have observed of...,"..."the duties of ruler and subject,the love between father and son,the distinction between husband and wife,and the hierarchical order between senior and junior are all observed in accordance with what is right."

译文前后就一句话,“of”和“between...and”的使用不止一次,另外还有“from”和“in accordance with ”,共计使用介词结构8次。据统计,英语中大约有286个介词。既可单独使用,也可与其他词构成介词短语甚至动词短语,用处可谓之大。在学习英语时,要加强对英语介词的学习并在翻译实践中加以运用。

3.2.2 句法层面

(1)化零为整

汉语的短句也称为流水句,有时还会出现“一逗到底”的语言现象。词语或分句之间靠的不是语言形式连接,而靠彼此之间的语义逻辑关系来表达,正顺了中国人“化整为零”的心理。而英语句子更加注重结构的完整性,通过语言形式按照逻辑关系将句子各成分层层排列,具有“化零为整”的特点。

例5:原文:臣请处蜀郡严道邛邮,遣其子母从居,县为筑盖家室,皆廪食给薪菜盐豉炊食器席蓐。

Watson译:We therefore request....The mothers of his children....The district oficials shall provide...,providing him with...and mats.

本例原文一句话中包含4个小短句,3个主语,句式显得较为分散。结合英语句子特点,一个句子中只有一个主语,所以选择断句,拒绝意识流式的语句。断句后的三句主语分别为:We、mothers和district oficials。不难看出,这样的断句技巧很适合汉语短句多主语的情况。

例6:原文:三年,入朝。甚横。从上入苑囿猎,与上同车,常谓上“大兄”。

Watson 译:In the third year of Emperor Wen's reign,when Liu Ch'ang journeyed to court to pay his respects,he behaved most presumptuously,joining the emperor on hunts and trips to the pleasure parks,riding in the same carriage with him,and constantly him as "Elder Brother."

例6句子散且短。Watson将三句话整合成一个主从复合句,使得句子行文紧凑,逻辑框架外显,正符合英语句子形合的特点。可见,合并适用于汉语短句多但主语统一的情况。

(2)调整语序

汉语句注重话题,侧重语义结构,句子的基本结构形式是“话题—语义”;英语句注重主谓,侧重于语法结构,句子的基本结构形式是“主语—谓语”。

例7:原文:孝文八年,上怜淮南王,淮南王有子四人,皆七八岁,乃封子安为阜陵侯,子勃为安阳侯,子赐为阳周侯,子良为东成侯。

Watson 译 :In the eighth year of his reign,Emperor Wen,out of pity for the king of Huai-nan,enfeoffed his four sons,all of whom were around seven or eight years old at the time...

根据例7可见,汉语表述逻辑是以话题传达语义,如原文先后出现了3个主题,即“上”“淮南王”“四人”,句子的结构顺势而为,即按照时间顺序逐渐展开叙述。相反,译文整个句子只有一个结构,即“主语—谓语”。总之,汉译英过程中,先找出主语,再对汉语的句子语序重新调整,按照英文的表达方式重建之后再进行翻译。比如,将汉语的中心思想作为英文的主句,正如英文表达Emperor Wen enfeoffed his four sons。

3.2.3 篇章层面

(1)照应词

“照应”(reference)又称为“所指”,属于语义范畴。按照意义来划分,照应可分为人称照应(personal reference)、指示照应(demonstrative reference)和比较照应(comparative reference)。

例8:原文:昔文王一动而功显于千世,列为三代,此所谓因天心以动作者也,故海内不期而随。

Watson 译:...This is called moving in accordance with the heart of Heaven.If a move is of this kind,then,though there bas been no previous agreement,everyone within the four seas will rise up to follow.

例9:原文:百姓愿之,若旱之望雨。

Watson译:and the people longed for his coming as men long for rain in time of drought.

例10:原文:故《孟子》曰:“纣贵为天子,死曾不若匹夫。”

Watson 译 :Therefore Mencius has said, "While he lived,Emperor Chou was honored as the Son of Heaven,but once dead,he was less respected than a common farmer!"

例8中的this属于指示照应,照应前文提到的内容。例9的译文运用了“as”,可谓比较对应,使两个看似不相关的事物联系到一块,属于比较照应。例10则运用了人称照应,用he代替了前文的Emperor Chou。总之,无形之间,通过照应关系,句子与句子之间的篇章关系就形成了内在逻辑链接。所以,适当的使用照应关系词不仅可以增强英语语言的形合特点,更是让内容在语篇上更加连贯有逻辑。

(2)过渡性词语

英语中过渡性词语包括关联词和连接词两大类。其中,486 000个左右的单词中,连接词虽只占70个左右,但被高频率使用,如but、and等。

例11:原文:天下岂以我为贪淮南王地邪?乃徙城阳王王淮南故地……

Watson译:Do the people of the empire now suppose that I acted as I did because I was greedy for my brother's territory?Accordingly,in the twelfth year of his reign...

例12:原文:或说王曰:“先吴军起时,彗星出长数尺,然尚流血千里。今彗星长竟天,天下兵当大起。”

Watson 译:Someone said to him, "Some years ago,when the armies of Wu rose in revolt,a comet appeared.Its tail was no more than a few feet long,and yet the battles which raged at that time drenched the earth with blood for a thousand miles.Now a comet has appeared which is so long it fills the sky..."

从例11、例12可以总结如下过渡性词语:Accordingly、and yet等。And、else、also等属于基本的篇章连接词,过渡性词还包括因果关系、时间先后顺序、让步关系、条件关系等,使语篇总是以某种逻辑关系牵连着,这样才不会导致英语形散。在汉译英时,需挖掘原文的前后隐形逻辑关系,这样翻译出来可使译文达到形合的逻辑连贯。

4 结束语

本文通过对比分析《史记·淮南衡山列传》原文和Burton Watson的英译本,发现汉语的意合与英语的形合主要分布在词法、句法和语篇3个层面。其中,词法层面的意合形合主要表现在词的形态变化与介词的使用;句法层面的表现则是化零为整和语序调整,具体翻译策略包括断句、合并与确定中心主语;语篇层面则是增加照应词以及关联词等过渡性词语结构。从语言层面看翻译,掌握好英汉语言最大差异即形合与意合,使得翻译既有其形,又达其意,为两种语言之间的转换架起桥梁,从而为中国史学作品的成功外译提供先决条件。当然,为了更好地促进中国古代文化“走出去”,还需考虑文化层面、译者主体性等内外部因素对翻译的影响。