审辩式学习:在深度探究中思乐共生

2023-09-28姚红梅

姚红梅

[摘 要]在“三角形内角和”教学中,以“五学”课堂为学习路径,利用猜想、验证、转化等思想方法,鼓励学生积极、自信、理性地运用解释、分析、推理、评价等认知技能来解决数学问题,着眼于推进审辯式学习,对创新数学教学方法、培养学生审辩式思维具有一定的指导意义。

[关键词]三角形内角和;审辩式学习;“五学”课堂;审辩式思维

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2023)20-0004-05

【教学内容】北师大版教材四年级下册“三角形内角和”

【教学目标】

1.通过推算、测算、折拼、撕拼等操作活动,发现三角形内角和等于180°;

2.通过比较不同方法和对多边形内角和的探索,感受“转化”的数学思想,发展动手操作、推理分析能力;

3.在亲历探索发现的过程中,体验数学思考与探究的快乐,形成应用意识、创新意识和审辩式思维。

【教学重点】

1.在操作活动中发现“三角形内角和等于180°”的性质,体会“转化”数学思想的应用;

2.能根据操作活动清晰表达探索与发现的过程,发展推理分析能力和形成审辩式思维。

【学习准备】助研单、课件、三角形纸片(学生自备1套,教师自备2套)

【课前预学】

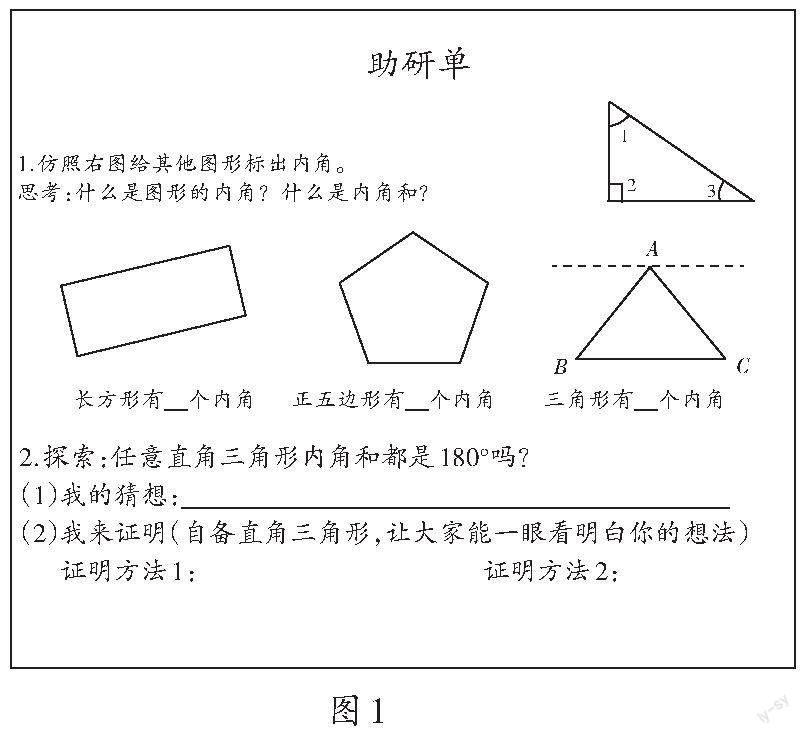

内角和的概念是本课的学习起点,教师可秉持“少教之教”的教学理念,对学生通过观察即可感悟的知识,只引导其辨析和加强认识。个体只有经历了体验,认识和思考才会深刻,也才能在小组交流或集中讨论时产生思维的碰撞。审辩式学习关注学生的独立思考,但课堂40分钟的时间往往不够进行充分的探索和体验,预学作业则能弥补这一缺失。

【课中共学】

一、创设情境,以问启学

1.感受推理

师(出示长方形):这是一个长方形。它的角有什么特点?

生1:长方形的4个角都是直角。

师:长方形内角和是多少?

生(齐):360°。

师:你们是怎么想的?

生2:因为每个角都是直角90°,4个直角就是4个90°,所以长方形内角和就是360°。

师:生2利用“4个角都是直角”这个已知信息,经过思考、计算,得出一个新的结论——长方形内角和是360°。我们把这个过程叫作推算。他在表达中用到“因为……所以……”这样的表达句式,使这个推算过程有理有据,令人信服。

2.引发思考

师:沿着这个长方形的对角线先折一次再剪开,得到2个大小相等的直角三角形。每个直角三角形内角和是多少?为什么?

生3:每个直角三角形的内角和都是180°,因为360°被平均分成了2份,每份就是180°。

师:非常棒!从已知信息出发,通过分析和计算,得出一个新的结论,这个方法就是推算。

师(出示大小、形状不一的直角三角形):直角三角形有大有小,是不是所有直角三角形内角和都是180°呢?

《义务教育数学课程标准(2022年版)》在核心素养部分指出:通过经历独立的数学思维过程,学生能够合乎逻辑地解释或论证数学的基本方法与结论,分析、解决简单的数学问题和实际问题。在本环节中,学生先后经历两次推理过程,在教师的积极评价中感悟论证方法,体会有理有据及逻辑表达的重要性,并对直角三角形内角和展开从特殊到一般的思考。

二、猜想验证,以探入学

探索1:所有直角三角形内角和都是180°吗?

师:课前大家已经利用自己制作的直角三角形进行了验证,请汇报你的想法。

生1:我用的是推算的方法。(出示直角三角形)这是我的一个直角三角形,如果在它上面还有一个和它一样大小的直角三角形,就组成了一个长方形。长方形内角和是360°,那么它的一半,也就是这个直角三角形的内角和是180°。

师:大家听清楚了吗?有没有问题?

生2:这里只有一个直角三角形,它是怎么变成一个长方形的?

生1:你可以想象把这个直角三角形“翻过去”,就能得到一个长方形了。

师:生1让我们从一个直角三角形中看出长方形,这是培养我们的想象能力呢!除了推算的方法,还有别的方法吗?

生2:我用量角器先量出三角形每个角的度数,然后相加,算式是“90°+28°+50°=168°”。

生3:我是量直角三角板每个角的度数。“90°+30°+60°=180°”,还有“90°+45°+45°=180°”。

师:他们的结果不一样。大家怎么看呢?

生4:如果测量不准确就很容易出现误差。

师:生2,你可以向大家展示一下测量过程吗?

生2:我发现我测量的直角三角形有一条边没有画直。

师:没关系,你得出的不一样的结果,让大家知道探究的每个环节都不能马虎,正所谓“大胆猜想,小心求证”。还有其他的方法吗?

生5:我测量的2个角的度数分别是35°和55°,它们合起来是90°,加上第三个角——直角90°,就得到180°。

师:先测后算也是一种探究方法,关键是要小心测量,避免误差。

生6:我用的是折拼的办法。把这个直角三角形的2个锐角往直角所在的方向折,拼了拼后发现它们与三角形的直角重合,三角形的3个角就变成了2个直角。这样,这个直角三角形的内角和就是“90°×2=180°”。

师:生6先折再拼,把其中2个角合在一起后发现它们与已知的直角重合。这个把未知变成已知的过程就是转化思想的运用。还有别的想法吗?

生7:我用的也是折拼的方法。把这个直角三角形的3个角折起来可以拼成一个平角。平角是180°,所以这3个角的和,即这个直角三角形内角和也是180°。

生8:我也折过,发现拼的时候很容易有空隙,这样就不能确定是不是拼成了平角。

生9:我也觉得会有误差,所以我用了撕的方法,把3个角撕下来,然后拼在一起,就拼成了一个平角。

师:这几位同学的想法有什么共同的地方?

生10:他们都用到了“转化”,把3个角转化成一个平角。

师:是啊,不管是“折”还是“撕”,他们都运用了“转化”,活学活用,值得表扬!同时,有同学关注到“误差”“空隙”会导致“不能确定”,这种严谨的探究精神非常值得我们学习!

师(动画展示):把直角三角形的3个角撕下来后可以拼成一个平角,我们就说直角三角形内角和是多少?

生(齐):180°。

本环节中,在课前独立探究的基础上,学生经历了“猜想—验证”的过程,通过交流的方式畅谈探究方法和结果。在交流时,学生都能从现象出发,质疑问难、实事求是。

探索2:所有三角形内角和都是180°吗?

师:通过探索,我们知道了直角三角形内角和是180°。可是,三角形是会变化的。(课件展示将直角三角形直角顶点向上提)直角三角形现在变成了——

生(齐):锐角三角形。

师:它还可能变成——

生(齐):钝角三角形。

师:直角三角形、钝角三角形、锐角三角形,哪种的内角和最大,哪种的内角和最小?

生1:直角三角形内角和最大,锐角三角形内角和最小。

生2:我觉得钝角三角形内角和最大,锐角三角形内角和最小。

生3:我觉得三种三角形的内角和一样大。

师:能想办法验证自己的观点吗?请拿出钝角三角形和锐角三角形,用你喜欢的方法进行验证。

生4:我采用的是“撕拼”的方法。无论是钝角三角形,还是锐角三角形,“撕拼”后都能拼成平角,所以它们的内角和都是180°。也就是三种三角形的内角和一样大,都是180°。

师:生4既汇报了验证过程和结果,又汇报了自己的结论,有理有据。

生5:我用的是推算的方法。先把2个同样大小的锐角三角形拼在一起,发现拼成一个平行四边形,而不是长方形;再把这个平行四边形的一个角剪下来移到另一边,这样就变成了一个长方形;最后发现锐角三角形的3个角拼成了一个平角。也就是说,锐角三角形内角和是180°。

师:延续生5的方法,把2个同样大小的钝角三角形拼在一起,也能得到一个平行四边形。把平行四边形变成长方形后,观察角的位置,有什么发现?

生6:和锐角三角形一样,拼成了一个平角,推算出钝角三角形内角和是180°。

师:有没有用其他方法或得到其他结果的?之前大家给出了4种方法,为什么这里只用到撕拼和推算呢?

生7:我觉得这样比较准确,另外两种方法都容易产生误差。

师:大家得到的结论是什么?

生(齐):任意三角形内角和一样大。

师:有同学一开始猜想的不对,但通过验证找到了正确结论,这就是“失败乃成功之母”。只要大胆猜想、小心求证,就会有成长、有进步,直至获得成功。

在“避免或减少误差”的要求下,学生自主选择验证方法,体现了优化思想。在“将平行四边形转化成长方形”的表达中,因为时间关系,学生只推算了锐角三角形的情况,教师不动声色地引导学生完成钝角三角形的推算,让验证过程不遗漏,交流过程更完善,产生的结论更有说服力。在这个过程中,积极中肯的评价让每个学生都能找到自己的亮点和成长点。

三、对话反思,以辩立学

师:学习到这里,你有什么收获?

生1:我知道“不管是哪种形状的三角形,内角和都是180°”。

生2:钝角三角形、锐角三角形、直角三角形的内角和一样大,都是180°。

师:谁能表述得更简洁一些?

生3:三角形内角和是180°。

生4:三角形内角和等于180°。

师:在“猜想—验证”的探索过程中,你有什么学习感受或心得?

生5:我觉得要尽量减少误差,不然就得不到正确的结论。

生6:我觉得“转化”很重要,任何平行四边形都可以转化成长方形。

师:看来大家虽然有共同的结论,但是对结论的获得有着各自的体会和思考。只要是科学的、带着我们走向正确结论的方法,我们都予以支持。

通过反思,学生能够及时梳理新知,学会用确的语言描述三角形内角和的性质,加深对验证方法的思考,对不同方法能够包容和理解。

四、拓展探究,以用成学

师:沿一块三角形纸板上任意直线剪一刀,剩下纸板的内角和是多少度?先猜想,然后动手操作验证。小组之间可以互相交流,看看你们的想法是不是一样。

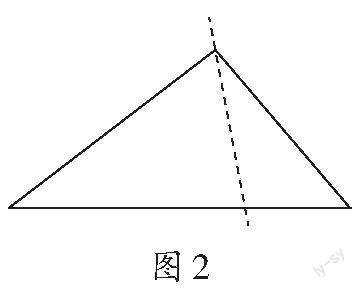

生1(出示图2):我是这样剪的。剪后剩下的纸板是一个三角形,它的内角和是180°。

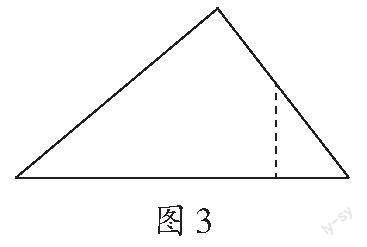

生2(出示图3):我剪掉了一个角,剩下的纸板是一个四边形,它的内角和是360°。

師:你是怎么知道的呢?

生2:我把这个四边形折了一下,得到2个三角形。一个三角形内角和是180°,2个三角形的内角和就是360°。

师:活学活用,能利用“转化”把四边形转化成三角形再推算。

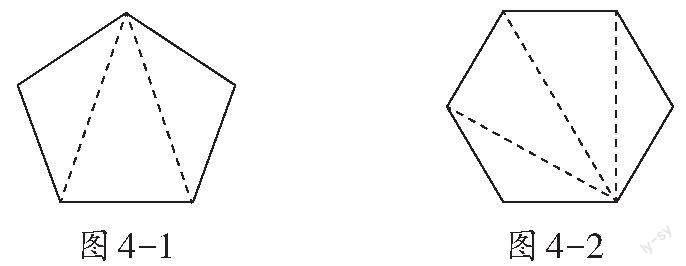

师(出示五边形和六边形):它们的内角和分别是多少?独立思考后再小组交流。

生3(出示图4-1、4-2):五边形可以转化成3个三角形,内角和是180°×3=540°;六边形可以转化成4个三角形,内角和是180°×4=720°。

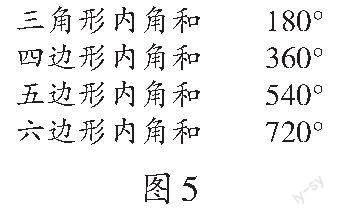

师(出示图5):从这些内容中你有什么发现?

生4:它们的内角和依次增加180°。

生5:图形每增加一条边,图形的内角和就增加180°。

生6:它们的内角和都是180°的倍数。

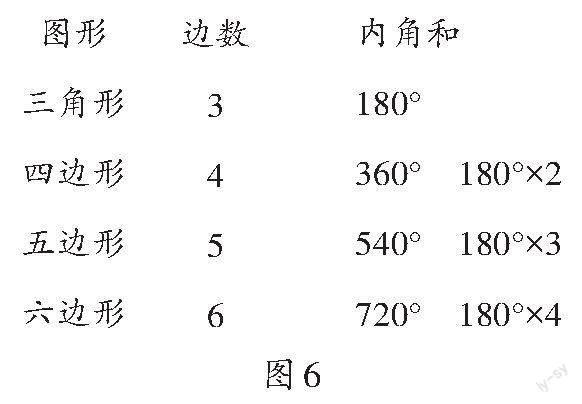

师(出示图6):同学们不仅能横向观察,还能纵向比较。当边数是4的时候,内角和是360°,即2个180°;当边数是5的时候,内角和是3个180°……

生7:我发现180°的数量总比边数少2。

生8:图形能分成几个三角形,该图形内角和就是180°乘几。

生9:我发现图形内角和等于“(边数-2)×180°”,比如三角形的内角和是“(3-2)× 180°”。

师:九边形的内角和是多少?为什么?

生10:九边形内角和是“(9-2)×180°=1260°”。

师:大家可以再任选一个图形来验证,小组间互相交流后用一句话总结你们的发现。

生11:任意一个图形的内角和都是“(边数-2)×180°”。

生12:如果是平面图形,那这个平面图形的内角和是“(边数-2)×180°”。

生13:不管这个图形有多少条边,都可以用字母a表示它的边数,那a边形的内角和是“(a-2)×180°”。

師:规律越辩越明。通过观察、推理、辨析,大家不仅发现了规律,还用数学语言表示了规律,很有数学家的风范!

通过对四边形、五边形等图形的不断转化,从单纯的图形计算到深入的规律发现,学生在板书引导、观察辨析和猜想验证中逐渐发现多边形内角和与边数之间的规律。

五、融会贯通,以融创学

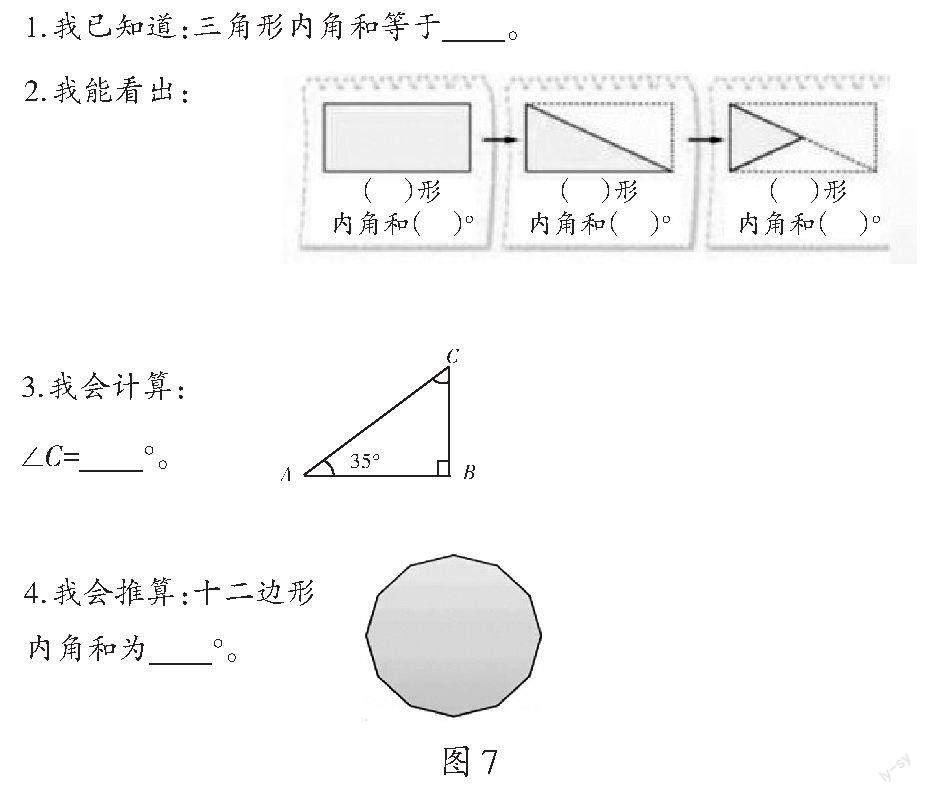

师(出示图7):完成一个填空计1颗星,请大家估一估自己能获几颗星。

生1:我觉得我能获6颗星。因为我知道三角形内角和等于180°,也能看出第2题涂色图形的内角和分别是360°、180°和180°,还会计算∠C是45°,也能推算出十二边形内角和是1800°。

生2:生1只能得5颗星,因为第3题∠C=180°-90°-35°=55°,他算成45°,算错了。

师:看来只知道方法但计算不对也会影响星级评定。

生3:解第3题时不用拿180°去减,用“90°-35°”就能得到55°。

师:大家同意吗?

生4:同意。因为180°-90°=90°。直角三角形里已经有1个90°了,∠A和∠C的和肯定是90°。

师:你不仅会计算,还能想办法巧算,得在6颗星上再加1颗智慧星。

教师将本课学习内容与知识技能目标融合在一起,根据知道、理解、掌握、应用层级设置相应的练习,学生在“争星”过程中自己发现、评估“知与不知”,能够反思、改进自己的学习。

【教学反思】

审辩式学习致力于实现数学学科育人的核心价值——大力发展学生的思维能力,倡导基于问题的学习,鼓励学习者通过自问、对问等方式,在独立自主的个体探索和合作共享的小组探究中大胆猜测、积极发现、深入感悟,从而形成理性思维和科学精神。

一、问题引领,关注探索

教师提出的问题层层深入,不仅指向探索与发现,还具有一定的开放性:所有直角三角形内角和都是180°吗?你怎样验证自己的猜想?所有三角形内角和都是180°吗?多边形的内角和有什么规律……问题的解决过程基本遵循“猜想—验证”的原则,每个学生从思维动起来到行为做起来、讲出来、辩起来,从已有知识出发到发现、感悟三角形内角和性质及多边形内角和规律,在自主辨析和验证猜想的过程中不断丰富、调整认知结构,享受探索的快乐。

二、鼓励质疑,真实审辩

北京语言大学心理学院博士生导师谢小庆教授认为,审辩式思维接受多种价值并存的可能性,在坚持自己“真理”的同时也包容别人的“真理”。本课中,对于同学的观点,学生能够基于理性提出质疑,例如有学生介绍“折拼”方法时,另一学生提出质疑:“我也折过,发现拼的时候很容易有空隙,这样就不能确定是不是拼成了平角。”学生还对每个结论的获得都讲求证据,以及包容同学的不同意见:不管是不同三角形内角和排序不同,还是验证方法不同,抑或是结论表达语言不一样,学生都尽量在理解对方的基础上阐述自己观点,使课堂真正成为思维碰撞的学堂。

三、渗透思想,重视反思

转化思想贯穿学习全过程。长方形与直角三角形的相互转化、三角形的内角转化成平角、不同多边形转化成多个三角形等,“转化—推理—发现”成了学生获得知识与方法的最佳途径。同时,教师重视反思,每次探索完成后都引导学生梳理结论、感悟过程,从知识技能到思考方法、情感态度,使得学生在反思中掌握学习方法,增强学习自信。

总之,审辩式学习立足于学生个性的特点和学习心理,精心设计开放或半开放问题,鼓励学生自主尝试、合作探究及大胆质疑、论证反思,进而获得高阶思维体验,为培养学生的审辩式思维及适应未来的发展奠定坚实基础。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 穆传慧.审辩式学习:价值、内涵与基本环节[J].小学教学参考,2023(8):1-6.

[2] 穆传慧.审辩式思维:审辩式学习的中国逻辑表达[J].小学教学参考,2023(11):1-5.