汉语VN定中复合词法的成因

2023-09-27张舒刘爽

张舒 刘爽

摘 要:VN定中复合词法并非汉语产生之初就存在的,而是随着汉语的发展逐渐形成的。促使VN定中复合词法形成的因素多种多样,具体包括:VN定中短语词汇化,VN句法结构词法化;汉语词汇从综合到分析、从隐含到呈现、从单音孳生到复合造词的发展趋势;VN定中复合词的构造理据;汉语的类型学特征。有些因素是复合词法形成的共性因素,有些则是VN定中复合词法形成的特有因素。

关键词:VN定中;复合词;词法;词汇化;词汇发展趋势;构造理据;类型学特征

据张舒对《现代汉语词典(第7版)》的统计,双音VN定中复合词有2476个,三音VN定中复合词有1179个[1]。可见,VN定中复合词并不罕见,在汉语词汇系统中占有一定地位。以往学界对VN定中复合词的研究,主要是从语义结构、构造理据、韵律类性、歧义表现、词典释义、词义衍生等方面展开[1]-[9],对VN定中复合词法成因探讨的则比较少见。VN定中并非在汉语产生之初就存在的,而是随着汉语的发展逐渐形成的。实际上,促使VN定中复合词法形成的因素多种多样。下面,就针对这一问题进行具体分析。

一、VN定中短语词汇化的推动

上古汉语词以单音为主,随着汉语词汇向双音化甚至多音化的发展,许多VN定中短语或是意义发生融合,或是成分失去独立性,或是使用频率较高且合乎汉语韵律词的要求,于是实现了词汇化。当越来越多的VN定中复合词不断从句法中衍生出来,VN定中复合词法就产生了,以后的VN定中复合词便可以通过词法,被语言使用者独立地创造出来[10](P24),正如Givón所言“今天的词法是昨天的句法”[11]。

双音定中VN结构在上古汉语时期已经出现,《左传》《孟子》都不乏其例。据江永凤统计,《左传》中,V作定语有275例[12];据赵世举统计,《孟子》中,V作定语有118例[13](P42)。例如:

(1)寡人虽亡国之余,不鼓不成列。(《左传·僖公二十二年》)

(2)十一月甲午,国人逐瘈狗。(《左传·襄公十七年》)

(3)王曰:“溺人必笑,吾将有问也。史黯何以得为君子?”(《左传·哀公二十年》)

(4)对曰:“尤而效之,罪又甚焉。且出怨言,不食其食。”(《左传·僖公二十四年》)

(5)简师会之,吴师大败。(《左传·襄公二十五年》)

(6)夫出昼,而王不予追也,予然后浩然有归志。(《孟子·公孙丑下》)

(7)民有饥色,野有饿莩。(《孟子·梁惠王上》)

(8)吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。(《孟子·梁惠王上》)

(9)阳货瞰孔子之亡也,而馈孔子蒸豚。(《孟子·滕文公下》)

(10)有为者辟若掘井,掘井九轫而不及泉,犹为弃井也。(《孟子·尽心上》)

例(1)~例(10),皆为单音V充当N的定语。上古汉语时期,这些VN组合尚未成词,只能是短语。因为VN定中这种结构形式还没有固化,很多V、N之间仍可插入结构助词“之”。例如:

(11)三年春,楚子重伐吴,为简之师。(《左传·襄公三年》)

(12)战之日,齐国佐、高无咎至于师。(《左传·成公十六年》)

(13)去之日,遂收其田里。(《孟子·离娄下》)

(14)其他同,树之时又同。(《孟子·告子上》)

上古漢语中,V、N组合之间经常使用结构助词“之”的原因在于:“之”是典型的定位语标记,“之”具备提高指别度的作用[14](P87)。不过,语言的使用始终受“表达明确”和“表达经济”原则的支配,V、N之间经常加结构助词“之”,就使得“之”提高指别度的功能逐渐磨损,加“之”和不加“之”的差别日益缩小。因此,受语言经济性原则的制约,后来的V、N组配很少再使用结构助词“之”。可见,在上古汉语时期,VN定中结构仍是句法结构。这一时期产生的“瘈狗、溺人、简师、归志、蒸豚、弃井”等,由于使用频率较低,无法实现词汇化,自然没有留存到现代汉语中;而“亡国、怨言、饥色、饿殍、死地”等,由于使用频率较高,意义逐渐凝固,最终完成了词汇化,并进入词库,成为现代汉语中典型的复合词。

不仅双音词可以由短语词汇化而来,三音词也能够由短语词汇化而来。向熹指出:“许多三音节词最初还是词组,它们之间往往可以加上助词‘之’。由于它们所表示的概念日益重要,在人们的意识中它们已经作为完整的概念出现,就逐渐凝固成复合词。如‘组织力←组织之力、推理力←推理之力、织布机←织布之机、代议制←代议之制、吸水机←吸水之机’。”[15](P653)对北京大学CCL古代汉语语料库进行检索,可以发现,很多三音VN定中复合词的确是在古代汉语中产生的,如“未亡人、买路钱、当家人、不归路、相思子、并蒂莲、采莲船、迷魂阵、守财奴、落汤鸡、催命鬼、回马枪、哭丧棒、死老虎”等。随着这些三音单位的语义向抽象化、泛指化、特指化发展,语义逐渐凝固,三音单位遂完成词汇化,并沿用至今。

尽管很多双音、三音VN定中复合词都是从古代汉语延续下来的,中间经历了词汇化的演变过程,但是成批量VN定中复合词的产生应该是词法的产物,即由VN定中复合词法直接类推产生。这是因为词汇化和词法化之间联系密切,词法化是伴随着词汇化逐渐形成的,已经词汇化的复合词是语言使用者抽象概括出复合词法的先决条件。随着大量具体的VN定中短语完成词汇化,语言使用者对频繁出现的VN定中复合词的规则进行抽象化、概括化,并作为语言知识存储在心理词库中;之后,VN定中句法结构词法化,相应地产生了VN定中复合词法。正如宋作艳所指出的:“通过词汇化形成的词过多会造成记忆和理解负担,人们又倾向于使词汇规则化,具有一定的可分析性和模式义,从而在词汇层面抽象出不同层级的图示构式,促成词法化。”[16]

需要指出的是,昨日的句法不一定都能发展出今日的词法[17],VN定中句法结构词法化是有条件限制的。在现代汉语中,“V单+N单”“V双+N单”“V单+N双”定中是词法结构,“V双+N双”定中却是句法结构。只有部分VN定中句法结构能够发展为词法结构,其主要原因是韵律在词法形成时起着制约作用。[1+1]、[2+1]、[1+2]三种韵律模式的VN句法逐渐发展为词法,是因为这三种模式所形成的词语在三个音节以内,合乎“现代汉语名词的典型词长是二至三音节”[18]的要求。同时,在三音VN中,[2+1]是定中式的强势组配类型,[1+2]是动宾式的强势组配类型,因此,“V双+N单”定中复合词法的能产程度要远远高于

“V单+N双”。韵律模式为[2+2]的定中“V双+N双”所产生的语言单位,如“游泳冠军、浪费行为、妥协方案、生产企业”等,并不合乎汉语词汇的韵律要求,因此,“V双+N双”句法未发展为词法。总之,VN定中复合词法尽管脱胎于VN定中句法,VN定中短语的词汇化是VN定中句法结构词法化的助推力,但是句法结构词法化还要受到韵律的制约。

二、汉语词汇发展趋势的促动

从古代汉语到现代汉语,汉语词汇逐渐呈现出从综合到分析、从隐含到呈现、从单音孳生到复合造词的发展趋势。可以说,VN定中词法的形成亦受到词汇发展趋势的促动。

(一)从综合到分析

从古代汉语到现代汉语,词汇发展的重要趋势之一是从综合到分析。王力最早关注到这一现象,他指出:“古语的死亡,大约有四种原因:……第四种是综合到分析,即由一个字变成几个字。例如由‘渔’变为‘打鱼’,‘驹’变为‘小马’。”[19](P140)从综合到分析的一个重要表现是:“古代汉语是把‘事物’和‘性状’这两者综合在一起,用一个词表达;现代汉语是把‘事物’和‘性状’这两者分开,各自独立成词。”[20](P138)换言之,“汉语的意义编码公式是‘1个特征×1个义类’”,“在汉语单字格局中,一个字同时表示‘特征’和‘义类’,而在汉语的双字格局中,“有的‘字’倾向于表义类,有的‘字’倾向于表特征”[21]。现代汉语中,有些事物的特征可以用V表示,这是VN定中复合词法形成的重要因素。受综合到分析词汇发展趋势的影响,由单音词发展为双音或三音VN定中复合词的类型主要有两种:

1.原本特征、义类融合在一个单音词中,后来单音词不再使用,特征、义类分别用V、N来表示,双音、三音VN定中复合词代替了单音词。例如:春秋后期,受雇佣而出卖劳动力的人,称为“庸”,《韩非子·五蠹》:“择居苦水者,买庸而决窦。”现代汉语类似的概念用“佣人”来表达。春秋时期,用“卒”来表示徒步作战的士兵,《吕氏春秋·简选》高诱注:“在车曰士,步曰卒。”由于作战方式发生了变化,战国以后“卒”泛指士兵,徒步作战的士兵则用“步兵”来表达。汉代无跟的鞋用“躧”来表达,《汉书·地理志下》:“女子弹弦跕躧。”现代汉语类似的概念用“拖鞋”表达。古代汉语中,纺纱、纺线的小圆棒用“䍎”来表达,《广韵·霰韵》:“䍎,纺锤。”[22](P408)现代汉语亦用“纺锤”来表达。古代汉语中,丝织物的总称用“缯”表达,《三苍》:“杂帛曰缯。”现代汉语类似的概念用“纺织品”表达。

2.有些词原本既表动作行为又表工具,后来单独使用时只表达动作行为,表工具的语素变为黏着语素,主要是充当构词成分,表工具的方式遂变为VN复合词。比如,“錾”原本单独使用时,既可以作名词,表示雕凿金石的工具,宋代李诫《营造法式》:“用錾揭剥高处。”也可以作动词,表示雕、刻,清代钱彩、金丰《说岳全传》第十回:“罗延庆力大无穷,使一杆錾金枪,犹如天神一般。”之后,“錾”单独使用时只表动作行为,如“錾花”“錾字”“錾金”;表工具的N则不再独立使用,其表达方式变为“錾刀”。又如,“铡”原本单独使用时,既可以作名词,表示切草或切其他东西的工具,清代石玉昆《三侠五义》第二十七回:“此铡乃初次用,想不到拿葛登云开了张了。”也可以作动词,表示用铡刀切,《三侠五义》第十六回:“知道老爷已将庞昱铡死,惟恐太师怀恨。”后来,“铡”单独使用时只表动作行为,如“铡草”;表工具的N则变为黏着语素,参构的词语有“龙头铡、虎头铡、狗头铡”等,表工具的表达方式变为“铡刀”。再如,“剪”原本单独使用时,既可以作名词,表示一种铰东西的用具,清代孙枝蔚《思春辞》:“断恨并州无快剪,牵愁织女少长丝。”也可以作动词,表示用剪刀使东西断开,《诗经·召南·甘棠》:“蔽芾甘棠,勿剪勿伐。”后来,“剪”单独使用时只表动作行为,如“剪指甲”“剪纸”;表工具的N则不再独立使用,其表达方式之一为“剪刀”。

需要指出的是,汉语词汇类型的发展影响的不仅是个别概念表征方式的变化,更关键的是汉语造词方式的整体变化。就此而言,VN定中复合词法的形成也是顺应了汉语词汇由综合到分析的发展趋势。

(二)从隐含到呈现

从古代汉语到现代汉语,词汇发展的另一趋势是从隐含到呈现。早先包含在一个词里的语义构成要素,到后来会单独呈现,和原来的词构成复合词[23]、[24]。古代汉语中,有些N的语义本身就隐含着V的语义要素,后来造词时,便将N原本最为典型的特征V抽离出来作为事物N的修饰成分。这类词的特点是:词义与正语素的本义或常用义相同[25]。具体而言,隐含语义要素V之所以能够呈现出来,主要原因有三:

第一,凑足音节,满足双音化乃至三音化的需要。随着语言的发展,很多N变为黏着成分,活动受限,将N最为典型的特征抽离出来则能满足双音化、三音化的需求。如:蝻→跳蝻、蚤→跳蚤、蓬→飞蓬、师→教师、宅→住宅、器→容器/盛器、生→学生、兽→走兽、萍→浮萍、狱→监狱、坝→拦河坝/拦洪坝。

第二,明确指称、强化语义的需要。有些N或是因为自身系多义语素,可以指称多个事物,或是因为下位范畴成员众多,表义具有模糊性,于是通过V来限定N,以达到明确指称的作用。比如,“尸”是多义语素,除了指“尸体”之外,还指“古代祭祀时代表死者受祭的人”。“尸”指“尸体”时,本身就含有语义特征“死”[26]。通过“死”来修饰限定“尸”,“尸”的指称便得以明确。再如,“爬梯、量尺、掃帚、撮箕、照明灯”等,N原本最为典型的功用特征就是V;随着社会的发展,出现了很多偏离典型功用的N,N成为更上位的概念,这时便将原本最为典型的功用特征V抽离出来作为修饰成分,亦达到了确定指称的作用。此外,有些N是自由语素,通过V来修饰限定N,目的是强化V义。如“鸟”“鱼”属于自由语素,可以单独成词,在某些具体语境中,会将“鸟”原本所具备的“飞、鸣”的属性抽离出来,将“鱼”原本所具备的“游”的属性抽离出来,其目的是在于强化V义。

第三,对言显义、满足韵律的需要。沈家煊指出:“汉语一切类型的结构都有韵律或节律的因素,汉语的语法是‘大语法’,是‘语法包含韵律’,音节对称是汉语自身的一种语法形态。”[27]通过对CCL古代汉语语料库的检索,可以发现,在早期的语料中,“走兽”经常与“飞鸟”对举出现,如“飞鸟集焉,走兽休焉”“麒麟之于走兽,凤凰之于飞鸟”“陛下逐走兽,射飞鸟”;“游鱼”则多与其他双音节组成四字结构,并在对举中使用,如“马如游鱼”“游鱼可数”“飞鸟游鱼”。可见,汉语讲究音节对称、格式整齐、对言显义的语言特点,也为汉语VN定中复合词法的形成提供了可能。

(三)从单音孳生到复合造词

张博指出,在上古汉语时期,词汇具有单语素——单音节性,一个词只能用一个音节表示,这一阶段的词主要是通过原词的内部变异来构造新词[28](P1),单音孳生的结果是产生了大量的音衍同族词和义衍同族词。可以说,单音孳生导致了汉字的迅速增长,这就给人类的记忆造成了很大负担,因此,凭借音衍、义衍而进行的单音孳生,是存在一定缺陷的。与此同时,“汉语的构词元素积累到了一个足够的数量”[29],这就为复合造词创造了有利条件,复合逐渐成为汉语构词法的主流。VN定中复合词法得以形成,同样受汉语从单音孳生向复合造词的发展趋势的影响。VN定中复合词法形成后,人们就可以利用结构规则类推造词。例如,由“V+人”类推产生的词语有“猎人、牧人、犯人、证人、保人、代理人、保证人、公诉人、当事人、承保人、辩护人、发言人、读书人、继承人、自诉人、掌门人、原告人、纳税人、代言人”等。

三、VN定中复合词构造理据的推动

汉语VN定中短语词汇化、汉语词汇发展趋势,为VN定中复合词法的形成提供了可能;而VN定中复合词法最终能够形成,仍是因为表义的需要。汉语中如果没有VN定中复合词法,很多概念将无法以词的形式来表达,将会存在大量的词汇空缺,从而极大地影响语言的交际功能。可见,概念定名的需要是VN定中复合词法形成的重要因素,而哪些概念要用VN定中复合词表达,则取决于VN定中复合词的构造理据。具体来说,V、N之间的语义关系反映的就是VN定中复合词的构造理据。这里主要以袁毓林所拓展的生成词库理论的10种物性角色为依据[30],来分析V、N之间的语义关系。就二者的语义关系来看,VN定中复合词结构包括“功用角色+事物”“施成角色+事物”“形式角色+事物”“行为角色+事物”“处置角色+事物”。“由于VN定中复合词的复杂性,有些词无法用物性角色来分析”[8],主要是“动作+属性”“内容+类别”两类。这些不同的语义结构代表着VN定中复合词的构造理据。下面,就具体讨论构造理据是如何推动不同语义结构VN定中复合词法形成的。

(一)“功用角色+事物”语义结构

在这种结构中,N、A、V都能表示事物的功用角色,但是不同形类所凸显的功用角色或有差异。在NN中,N是N功用義隐含谓词的客体或结果[31],如“饭票、酒楼、风衣、客梯、菜刀、奶牛”。在AN中,A凸显的是N某种感知性的功用,A说明事物实现或抵御某种温觉[32](P209),如“凉席、凉帽、凉棚、暖壶、暖阁、暖帘”。在VN中,V凸显的功用较为多样。一方面,受词汇双音化、三音化的影响,V能够凸显N最为典型的常规功用,如“量尺、爬梯、卧榻、踏凳、扫帚、运输机”。另一方面,V也能够凸显事物的细化或特殊的功用。如“餐桌、浴室、战鹰、产床、产房、战机”中,V凸显的是N的用途;“摇篮、转椅、折扇、飞船”中,V凸显的是N的功能;“辅料、辅路、配角、配料、配件、配房、配楼”中,V凸显的是N的地位。

(二)“施成角色+事物”语义结构

在这种结构中,V在凸显事物的施成角色时具有先天优势,因为V可以直接说明事物是怎么形成或产生的,但是N或A则不能直接说明事物是怎么形成或产生的。NN、AN两类定中复合词,施成角色只能隐含在两个成分之间。宋作艳、孙傲认为,“湖盐、海风、根毛、口疮”等“处所+N”类NN定中复合词,处所成分说明名词所指事物产生的地方,隐含的谓词是名词的施成角色[33]。张念歆、宋作艳指出:“施成修饰关系中,形语素不直接修饰名语素本身所指的事物,而是与其产生方式有关,在语义解读时需要补充表施成的动词。”[34]如“旱稻”中的“旱”实际上修饰的内容不是“稻”,而是“稻”的施成角色“种”。在VN复合词中,V可以直接凸显N的施成角色,如“炒货、写本、产物、产儿、蒸饼、发糕、化石、结石、缩影、水蒸气”中,V直接凸显了事物是如何产生的。

(三)“行为角色+事物”语义结构

在这种结构中,N或V都能表达事物的行为活动,但是不同形类所凸显的侧重点却有差异。NN中,N在表达N的行为角色时,N是N的行为对象,如“茶农、船夫、酒徒、货郎、木匠、米虫、衣鱼、牛虻”,N、N之间隐含着一个动性成分V,NN的语义结构可以形式化为“VN的N(包括N的喻指成分)”。VN复合词中,V在表达N的行为角色时,V直接凸显N的行为活动/行为状态,如“学子、帮手、租户、牧民、劫匪、爬虫、飞鼠、啄木鸟”。

(四)“处置角色+事物”语义结构

在这种结构中,由于需要对事物进行某种处置,因此,通常是以V来说明对事物进行了怎样的处置或者是怎么使用事物。当人们想要说明对事物进行了怎样的处置时,事物所凸显的性状应依靠动作V的完成,所以只能是V来作定语成分,如“答卷、囚徒、阉人、蛀牙、殖民地、雇工、限期”。当人们想要说明怎么使用事物时,如果定语成分是V,V可以直接凸显事物的使用方式,如“挂炉、吊床、抽屉、旋塞、积木、手推车”;如果定语成分是N,使用方式则只能隐含在两个名性成分之间,如“电车、电脑、风车、手鼓、马车、水车”中,N是N的动力来源,N、N之间隐含着一个动性成分V。

(五)“形式角色+事物”语义结构

在这种结构中,N、A、V皆可表示事物的形式角色,但是不同形類所凸显的形式角色或有差异。在NN中,N所表示的是N的形状、颜色、声音等,N隐喻性地描述N的形式角色,如“狼狗、蚁蚕、雪柳、带鱼、蜂鸟、牛蛙”。在AN中,A直接凸显N的大小、形状、质地、颜色等方面的属性,如“大河、小麦、长城、黑板、黄瓜、鲜花”。在VN中,V主要凸显事物的动貌特征、精神/结果状态,如“躺柜、开衫、翻领、凝脂、垂髫、回肠、悬河、吊兰、睡眼、病容、鼓包2、裂果”。

(六)“内容+类别”语义结构

在这种结构中,V、N之间是同位限定的关系,V是一种N,V体现类别N的具体内容,如“赛事、优选法、注目礼、被动式、制空权”。这些VN定中复合词中,V由陈述功能转变为指称功能,V是指事性的,N为V的所属类别。现代汉语中,N也能够体现类别N2的具体内容,如“矿业、兵法、道家、道教”,不过,这里的N却是指物性的。

(七)“动作+属性”语义结构

在这种结构中,V、N之间是领属限定的关系,如“行程、行速、疗效、排量、产能、涨幅”。这是因为动作属性N语义不自足,需要定语成分V确定属性主体,从而实现特定的指称功能。现代汉语中,“N+动作属性N”也很常见,如“船程、车程、水速、车速、药效”,动作属性的直接属性主体隐含在N、N之间,如“车程”实际上是车行走的路程,动作属性“程”的直接属性主体“行”,隐含在“车”“程”两个成分之间。

总之,不同语义结构复合词的构造理据,推动了不同语义结构的VN定中复合词法的形成,这些不同语义结构的词法又共同构成了上位的VN定中复合词法。也就是说,VN定中复合词法存在层级性,不同层级的VN定中复合词法具有不同的抽象度和概括度。

四、汉语类型学特征的制约

如前所述,汉语VN定中是一种能产的构词模式,而在其他语言中,VN定中复合词的能产性都不如汉语强。可见,汉语VN定中复合词法的形成还与汉语的类型学特征有关。

(一)汉语缺乏严格的形态变化

从语言类型学来看,汉语在词法上的重要特点就是缺乏严格的形态变化。V在词法中作定语成分也不例外,不需要任何形式的变化,这一点跟有形态变化的语言表现出较大的差异。通过汉语和英语的比较就会发现,与有形态变化的语言相比,汉语的动性成分在充当定语成分时有显著不同。具体如表1所示:

从表1可以看出,在指称相同概念时,汉语、英语即使采用相似的方式编码,均凸显动性成分的概念,但是它们的具体构词方式却相差甚远。在汉语中,动性成分能够直接入词,没有任何形态变化;在英语中,大多是动语素加ing、ed等形态标记后,方可进一步修饰名语素。英语中虽然也有少量V、N直接组合而成的向心复合词,如:push-car(手推车)、tow-truck(拖车)、push-buttoon(按钮)、washroom(洗手间)、playground(操场)、skate-park(滑雪场)、watchdog(看门狗/监督人)、guard-dog(守卫犬)、scrub-woman(女清洁工)、repairman(修理工),但是这类词语不仅数量有限,而且V、N之间的语义关系亦有限制,V只能是N的处置角色、功用角色、行为角色。同时,即使在这些有限的类型中,VN复合词还不能类推。可见,英语中的VN定中复合词法,一方面远远不及汉语VN定中复合词法丰富,另一方面能产性较弱,由此构成的向心复合词数量极少。从语法规则这个角度来看,英语词法中的定中VN是一种非常规的组合,汉语中的VN定中词法则是一种常规的组合。总之,由于缺乏形态标记,汉语词法中V可以直接作定语成分,这一类型学特征是VN定中复合词法形成的重要条件。

(二)汉语定中为右中心结构

从语言类型学来看,汉语词法的另一个显著特征是语素的编码顺序为“修饰成分+中心成分”,即汉语定中是修饰成分在前、被修饰成分在后的右中心结构。汉语词法的这一特征是VN定中复合词法得以形成的又一个重要条件。与汉语一样,同属于汉藏语系的苗语、布依语等动性成分在进入词法时,也不需要形态变化。不过,因为苗语、布依语是被修饰成分在前、修饰成分在后的左中心结构,所以受语素编码次序的制约,它们一般不选择VN这样的编码顺序,而是选择NV的编码顺序。这里不妨举例说明,其中,苗语词例均引自吴秀菊的《语言接触中湘西苗语的合成词构词法研究》[35]、布依语词例均引自蔡吉燕的《布依语词法研究》[36]:

苗语:42衣tsho42织(毛衣)、ʒam214石ʒo磨(磨石)、ȵy44日sa42生(生日)、mphc33女j55剩(剩女);

布依语:zam3水lai1流(流水)、na3脸zi:u1笑(笑脸)、zin1石pan2磨(磨石)、in3席nin2睡(睡席)、ti6地点iu5住(住处)、ti6地点naŋ6坐(座位)、

ɕa3刀ka1杀mu1猪(杀猪刀)、kau1藤heu3缠mai3树(缠树藤)、ku5季am1栽tɕa3秧(栽秧季)、kai5鸡za1引zan1路(引路鸡)、zok8鸟tsua6捉pja1鱼(捉鱼鸟)、hun2人k6做mei6媒(媒人)。

当然,布依语中也存在少量以VN为编码次序的定中复合词,如:ven1吊toŋ3桶(吊桶)、tem6垫en5板(垫板)、pan2裂tɕe6缝(裂缝)、ɕi:ŋ3养lmk8子(养子)、lok8拖lok7车(拖车)、ɕe6泡pjak7菜(泡菜)、oŋ1䤃no6肉(䤃肉),但是这些VN复合词主要以V表处置角色、施成角色为主。这些词语的特点是N具备较强的受事性,V对N能够形成一定的处置关系。可以说,尽管布依语中存在VN定中复合词法,但它远远不及汉语VN定中复合词法丰富,同时,布依语中VN定中复合词法总体的能产性较低。

总之,由于苗语、布依语定中是被修饰成分在前、修饰成分在后的左中心结构,因此,NV词法的能产性更强,由此类推产生的复合词更为多见。与之相反,由于汉语定中是修饰成分在前、被修饰成分在后的右中心结构,因此,VN复合词法更为常见,能产性较强。

(三)汉语复合词法发达

从语言类型学来看,现代汉语是一种单音节词根语言[37],词根较多、真正的词缀数量有限,因此,现代汉语的主流构词法是复合法,汉语的派生构词法能产性弱[38]。相较于汉语而言,英语的词缀数量较多,黏着词根数量较少,这就使得派生法在英语构词法系统中占据主流地位[38],复合则主要限于自由成分(即词)的复合[39]。就此来说,现代汉语词根较多、词缀数量有限的类型学特征,也是汉语VN定中词法形成的重要因素。通过汉、英两种语言的对比,我们发现,很多相似的概念英语采用“词根+词缀”这样的派生形式来表达,汉语却使用VN定中复合词来表达。比如,tourist对应“游客”,passenger对应“乘客”,instructor对应“教官”,zipper对应“拉链”,ticker对应“贴纸”,trainee对应“学徒”,writter对应“写手”,docter对应“医生”,teacher对应“教师”,employer对应“雇主”,employee对应“雇员”,printer对应“打印机”,calculator对应“计算器”等。可见,汉语复合词法发达是VN定中复合词法形成的又一因素。

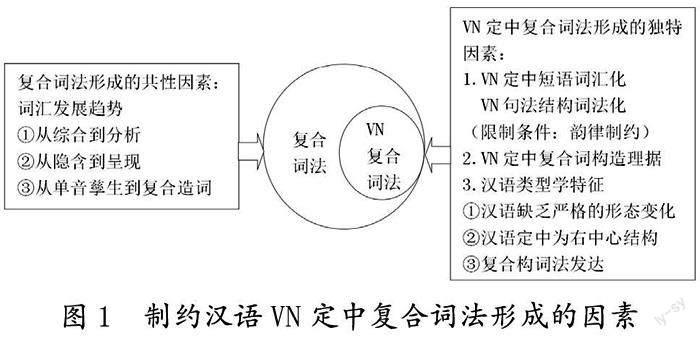

综上所述,VN定中复合词法并不是在汉语产生之初就存在,而是随着汉语的发展逐渐形成的。促成VN定中复合词法形成的因素多种多样,主要体现在以下方面:VN定中短语词汇化,VN句法结构词法化;汉语词汇从综合到分析、从隐含到呈现、从单音孳生到复合造词的发展趋势;VN定中复合词构造理据;汉语的类型学特征。在这些因素中,有些是复合词法形成的共性因素,有些则是VN定中复合词法形成的特有因素。这些因素之间的具体关系,可如图1所示:

图1 制约汉语VN定中复合词法形成的因素

需要说明的是,本文主要是对汉语VN定中复合词法的成因进行了探讨,系统阐述了该词法较为发达的重要原因。实际上,除了VN定中复合词法之外,汉语复合词法还包括多种次类型,这些词法的形成机制同样值得深入研究。

参考文献:

[1]张舒.现代汉语动名定中式复合词的构词与语义研究[D].北京:中央民族大学博士学位论文,2021.

[2]顾阳,沈阳.汉语合成复合词的构造过程[J].中国语文,2001,(2).

[3]石定栩.汉语的定中关系动—名复合词[J].中国语文,2003,(6).

[4]赵倩.汉语V+N偏正式复合词的语义结构与构词理据[J].世界汉语教学,2020,(2).

[5]马英新.VN定中复合词的词义与释义研究[M].长春:吉林大学出版社,2020.

[6]秦祖宣,端木三.汉语动名定中复合词的词长搭配:一项基于语料库的量化研究[J].世界汉语教学,2021,(4).

[7]张舒.“N1V+N2”定中式复合词的语义结构与成分的隐现规则[J].汉语学报,2022,(2).

[8]张舒.动名定中复合词的词义衍生研究:基于生成词库理论与隐喻、转喻理论[J].语言学论丛,2023,(4).

[9]宋作艳.基于构式理论与物性结构的动名定中复合词研究——从动词视角到名词视角[J].世界汉语教学,2022,(1).

[10]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展[M].成都:四川民族出版社,2002.

[11]Givón,T.Historical syntax and synchronic morphology:An archaeologist’s field trip[J].Chicago Linguistics Society,1971,(7).

[12]江永凤.上古到中古汉语定中结构历史演变研究[D].北京:北京语言大学博士学位论文,2017.

[13]赵世举.《孟子》定中结构三平面研究[M].北京:中国青年出版社,2000.

[14]沈家煊.名词和动词[M].北京:商务印书馆,2016.

[15]向熹.简明汉语史(修订本)[M].北京:商务印书馆,2010.

[16]宋作艳.从词汇构式化看A1A2A3的詞汇化与词法化[J].世界汉语教学,2019,(2).

[17]施春宏.汉语词法和句法的结构异同及相关词法化、词汇化问题[J].世界汉语教学,2017,(2).

[18]刘丹青.词类和词长的相关性——汉语语法的“语音平面”丛论之二[J].南京师大学报(社会科学版),1996,(2).

[19]王力.古汉语的死亡残留和转生[A].王力文集(第十九卷)[C].济南:山东教育出版社,1990.

[20]蒋绍愚.汉语历史词汇学概要[M].北京:商务印书馆,2015.

[21]叶文曦.汉语字组的语义结构[D].北京:北京大学博士学位论文,1996.

[22]周祖谟校.广韵校本[M].北京:中华书局,2011.

[23]胡敕瑞.从隐含到呈现(上)——试论中古词汇的一个本质变化[A].北京大学汉语语言学研究中心《语言学论丛》编委会.语言学论丛(第三十一辑)[C].北京:商务印书馆,2005.

[24]胡敕瑞.从隐含到呈现(下)——词汇变化影响语法变化[A].北京大学汉语语言学研究中心《语言学论丛》编委会.语言学论丛(第三十八辑)[C].北京:商务印书馆,2008.

[25]符渝.偏正双音复合词的语义类型及其作用——兼论汉语词义在单双音格局转变中的传承与发展[J].北京师范大学学报(社会科学版),2023,(2).

[26]袁世旭,郑振峰.汉语义位组合理据研究[A].北京师范大学民俗典籍文字研究中心.民俗典籍文字研究(第二十九辑)[C].北京:商务印书馆,2022.

[27]沈家煊.有关思维模式的英汉差异[J].现代外语,2020,(1).

[28]张博.汉语同族词的系统性与验证方法[M].北京:商务印书馆,2003.

[29]王宁.关于汉语词源研究的几个问题[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2001,(1).

[30]袁毓林.基于生成词库论和论元结构理论的语义知识体系研究[J].中文信息学报,2013,(6).

[31]孟凯.复合词内部功用义实现方式的语义解释与选择规则[J].语言教学与研究,2020,(6).

[32]刘宗保.认知视野下汉语定中复合名词造词研究[M].南京:东南大学出版社,2019.

[33]宋作艳,孙傲.从物性结构看“处所+N”复合词的词义与释义[J].中文信息学报,2020,(1).

[34]张念歆,宋作艳.汉语形名复合词的语义建构:基于物性结构与概念整合理论[J].中文信息学报,2015,(6).

[35]吴秀菊.语言接触中湘西苗语的合成词构词法研究[J].凯里学院学报,2019,(4).

[36]蔡吉燕.布依语词法研究[D].上海:上海师范大学博士学位论文,2016.

[37]邓盾.构词中的语段:以现代汉语后缀“-子”的构词为例[J].外语教学与研究,2018,(6).

[38]张博.“语素法”“语块法”的要义及应用[J].语言教学与研究,2020,(4).

[39]邓盾.从分布式形态学看“炒饭”类双音节名词性片段的性质与生成[J].当代语言学,2020,(3).