语音转喻探究

2023-09-27蒋大山

蒋大山

摘 要:语音隐喻概念首先是由匈牙利语言学家Fónagy提出的,李弘对这一语言现象进行了较为详细的描述、分类和实例分析。通过对李弘论文实例的重新分析,可以发现,该文中所涉及的多数语言现象可以归纳为语音转喻,即一个词语利用谐音转指另一个词语。语音转喻的认知机制源于概念转喻,它所涉及的并非概念域而是语音域。语音转喻可大致分为两种:同音异义词和语音仿拟。

关键词:语音隐喻;语音转喻;语音域;认知机制

一、Fónagy和李弘对语音隐喻的界定

1999年,匈牙利语言学家Ivan Fónagy首次提出“语音隐喻(phonetic metaphors)”这一概念,并详细阐述了它的定义和分类。作者认为,人的各种感官能够使语音具有某种色彩、形状、味道、温度、重量甚至性别等不同的意象。这些隐喻类的词项不仅具有理据性,而且并非为某一种语言所独有。作者强调,不论是哪种语言,相同的基本情感、态度或情绪都会表现出相似的发音方式。比如,在匈牙利语和法语中,愤怒与憎恨会引起言语器官更高的肌肉紧张度,挑衅态度则会增加辅音的发音时间并缩短元音的时间[1](P4)。

语音实验表明,一般来说,将元音或辅音隐喻为薄的、小的、紧的、明亮、坚硬、迅速、有力、积极或者阳刚的情况,是不受某一语言支配的。据此可以推测,这些隐喻词项可能是基于发声或生理的经验[1](P21)。根据Fónagy的观点,我们将语音隐喻归纳为:语音域和与所发语音相关的任一感觉域或情感域之间的映射。

利用语音隐喻進行的语义测试清楚地表明,像元音i这样的简单语音可能会产生十个或更多的隐喻,所有隐喻都反映了所发声音的某种声响特点,或者与发声相关的无数感觉的其中一种,如舌头肌肉的收缩(力量)、舌头与上颚的紧密度(薄度)、舌头指上或指下的方向。这些术语尽管与语义空间完全无关,却都是有理据的,即语音与所表意义之间具有象似性。

李弘首先向国内学界介绍了这一概念,并进行了较为详细的描述、分类和实例分析。李弘指出,Fónagy主要是从语音或发音方式与其所表达的意义这一角度进行论述的。同时,认知语法认为,语言有三个基本单位:音位单位、语义单位和象征单位,作者据此将语音隐喻定义为:“用一个象征单位(一种音义关系)来喻说或激活另一个象征单位”[2]。不过,该定义不仅过于笼统,而且没有凸显隐喻的语音特征。因为象征单位之间的“喻说或激活”关系不仅可以表示隐喻,还可以表示转喻。前者属于跨域映射,如:KNOWLEDGE IS POWER(知识就是力量);后者则属于同域映射,如:HAND FOR PERSON(以手代人)。

李弘将语音隐喻划分为六类,但其中有交叉重叠之处。我们将其归纳为三类:音同义异类、语音仿拟类和押韵表达类。

第一,音同义异类。这类隐喻可再分为两类:音同形异隐喻和音同形同隐喻。顾名思义,音同形异隐喻是指以一个象征单位喻说另一个语音相同但字形不同的象征单位,如例(1)所示;音同形同隐喻是指以一个象征单位喻指另一个语音相同且字形也相同的象征单位,如例(2)所示。

(1)A:What fur did Adam and Eve wear?

B:Bear skin.

(2)A:Why was Adam a famous runner?

B:Because he was the first in the human race.

第二,语音仿拟类。这类隐喻是指利用谐音关系,由一个象征单位拟造出另一个象征单位。例如:

(3)7 days,without 7-Up,make one weak.

第三,押韵表达类。这类隐喻是指利用押韵关系,以一个象征单位喻说另一个象征单位。例如:

(4)清明前吃只螺,胜似吃了一只鹅。

作为隐喻的一种,语音隐喻的本体和喻体之间必定会存在某种跨域映射。按照作者的解释,例(1)作为同音异义词隐喻,其本体Bare激活了喻体Bear,即发生了目标域向始源域的映射。实际上,隐喻理解的认知过程显然是相反的。同样,例(3)作为语音仿拟隐喻,其本体和喻体分别为make one week和make one weak,但作者却说是前者引出了后者,其映射方向也是相反的。而例(4)作为第三类语音隐喻,作者将“鹅”与“螺”分别视为喻体和本体。事实上,“鹅”的选用是根据“螺”的语音而定,而非相反。

根据以上分析,可以发现,李弘所述“语音隐喻”的喻体和本体之间的映射方向存在问题,并且两者之间也没有任何意义上或者概念上的相似性,两者产生关联完全是基于谐音关系。同时,两者所在的始源域和目标域很难界定,甚至说两者之间发生跨域概念映射是自我矛盾的。

综上所述,Fónagy所提出的和李弘所探讨的“语音隐喻”,实质上并不属于同类语言现象。后者对“语音隐喻”的定义不仅过于笼统,而且无法解释该类隐喻的语音特性。我们认为,李文中的前两类语言现象应视为“语音转喻”,并将之定义为:“通过位于相同‘语音域’中的两个象征单位之间在语音上的相同或相近,以一个单位激活另一个单位。”即在特定语境中,一个词语利用谐音转指另一个词语。究竟是本体激活喻体,还是喻体激活本体,则要看所分析的是转喻的生成还是理解过程。

二、语音转喻的理论基础

语音转喻是指某个词语喻指语音相同或相似的另一个词语,它是发生在语音域中的一种转喻,其理论基础主要为概念转喻。转喻是一个认知过程,该过程可以使我们通过一个事件与其他事件的关系而对该事件进行概念化,即概念转喻。

(一)概念转喻的操作机制

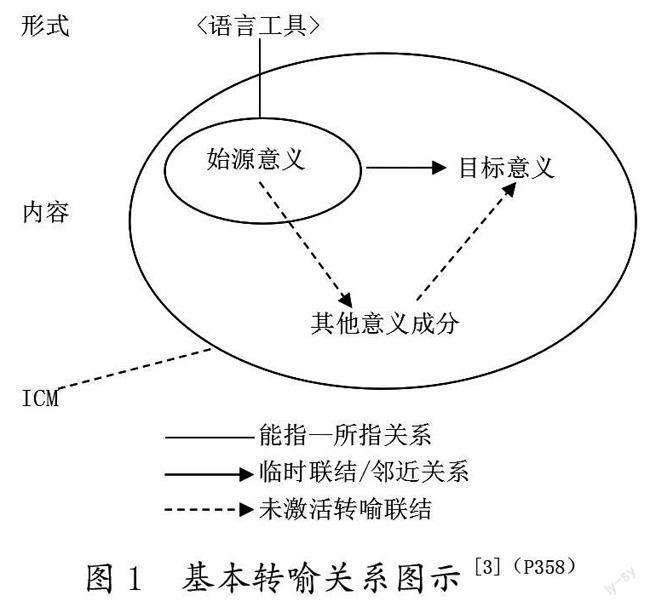

Panther、Thornburg曾长期从事概念转喻的研究,Panther将能指—所指关系引入对基本转喻关系的解释中,并通过这一关系的始源义在语言形式中表征出来。具体如图1所示:

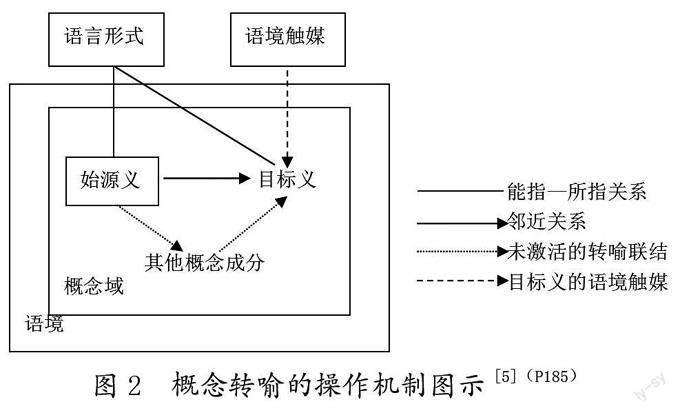

Panther & Thornburg指出,转喻的关键标准是目标意义的概念凸显或前景化(foregrounding)而非附加与替代[4](P18)。始源义并没有被目标义消除,而是在概念上仍然显现(凸显)或激活。通过一个称为语言工具的语言形式(词素、单词、短语乃至句子),始源义与目标义相关。Panther & Thornburg后来对图1进行了修订,具体如图2所示:

在图2中,上方竖直线表示始源概念及其形式之间的象征关系,或者说是喻体的所指与能指之间的关系;斜线表示目标概念及其形式之间的象征关系,即本体的所指与能指之间的关系。中间的右向箭头表示始源概念至目标概念的映射以及二者之间的邻近关系。下方两个圆点箭头表示始源概念至目标概念的映射,并未激活其所在概念域之中的其他概念。向下的虚线箭头表示始源概念通达至目标概念要受到语境的制约。

(二)符号、指称与概念转喻

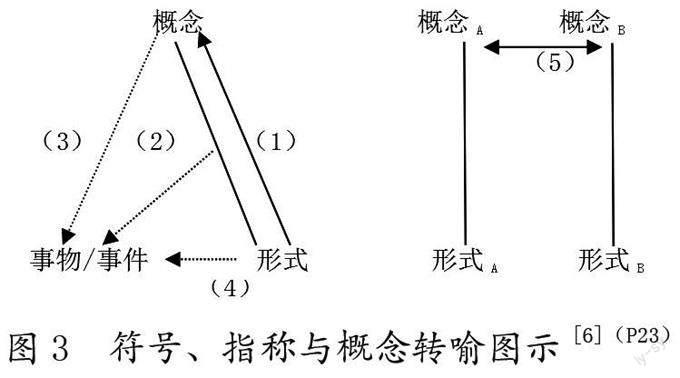

Radden & Kövecses将本体领域(ontological realms)划分为三个世界:概念、形式、事物/事件,并将这三类本体领域和Ogden & Richards所提出的符号学三角结合起来。符号、指称与概念转喻的关系,可如图3所示:

上面左图中,实线表示形式与概念结合成为语言符号,符号转喻用实线箭头(1)表示,三种指称转喻用虚线箭头(2)、(3)、(4)表示。其中,符号转喻是一种特别转喻,其实是“形式代概念”转喻,表明语言基于转喻原则的本质。该观点由Lakoff & Turner提出:词语代表所表达概念(WORDS FOR THE CONCEPTS)。三种指称转喻是普通转喻:形式—概念代事物/事件、概念代事物/事件、形式代事物/事件[7](P108)。右图中的实线表示形式与概念结合形成符号,双箭头表示两个概念之间是转喻关系。

三、语音转喻的认知机制

如前所述,我们将语音转喻定义为:“通过位于相同‘语音域’中的两个象征单位之间部分或全部语素在语音上的相近或相同,以一个单位(喻体)激活另一个单位(本体)。”语音转喻的认知机制,如图4所示(见右栏):

在图4中,两条竖线表示象征单位中语义单位与语音单位的联结。下方虚线箭头表示由于象征单位A与象征单位B的语音之间的相近或相同,前者向后者

图4 语音转喻的认知机制图示

的映射;该语音域指所有与语音A和语音B相同和相近的语音的集合。上方的右向箭头表示象征单位A对象征单位B的激活,二者构成转喻关系。中间的空心向上箭头表示语音单位A与语音单位B间的映射关系引发了象征单位A对象征单位B的激活。整个映射或者激活过程发生在某个特定语境之中。

(一)语音转喻的分类

在典型的语音转喻中,两个单位的语音相同而形式不同。我们将李文中的同音异义词和语音仿拟归入语音转喻,一词多义与押韵表达则排除在外。例如:

(5)bear(skin)—bare(skin)

(6)猿粪—缘分

(7)默默无“蚊”—默默无闻

1.同音异义词转喻

这类转喻是指一个词语喻指与其语音相同或相近的另一个词语。同音异义词转喻亦称为谐音双关转喻,这是因为喻体和本体就是利用同音或近音的条件构成了双关语。与李弘的观点相反,我们认为是象征单位[BEAR]/[bɛə]喻说了另一个象征单位[BARE]/[bɛə],二者构成转喻关系。其理据是喻体Bear的语音[bɛə]在相同语音域中映射至本体Bare的语音[bɛə],即二者的语音相同,是一对同音异义词。该语音转喻,如图5所示:

图5 Bear(skin)—Bare(skin)轉喻图示

在图5中,两条竖线分别表示象征单位Bear与Bare中语义单位与语音单位的联结。下方虚线箭头表示由于象征单位Bear与Bare的语音单位相同,处在同一语音域中,以及前者向后者的映射;该语音域是指所有与语音[bɛə]相同与相近的语音的集合。上方的右向箭头表示象征单位Bear对Bare的激活,二者构成转喻关系。中间的空心向上箭头表示,Bear与Bare的语音单位之间的映射关系引发了前者对后者的激活。整个映射或者激活过程发生在语境(Adam Eve wear … skin)之中。

2.语音仿拟转喻

语音仿拟是指仿照现成词语的部分或全部语素的语音,换用语音相同或相近的语素,拟构出新的词语。此类转喻是指一个词语通过套用另一词语部分或全部语素的语音而使其激活。例如:

(8)这一篇,是T先生要我做的,因为那集子要在和他有关系的G书局出版。我谊不容辞,只得写了这一点,不久,便在《涛声》上登出来。(鲁迅《〈守常全集〉题记》)

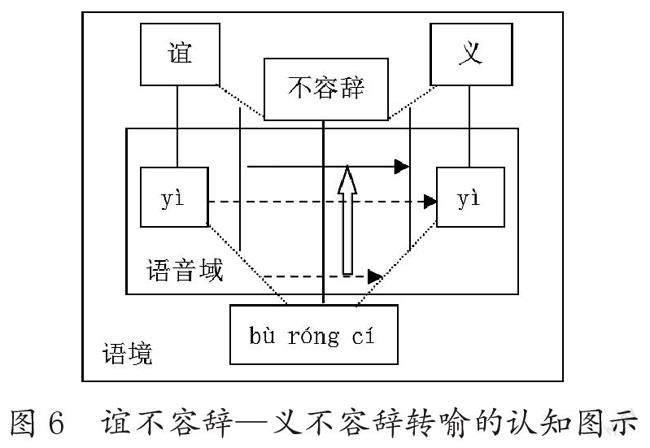

此处的“谊不容辞”为语音转喻,其认知图示可如图6所示:

图6 谊不容辞—义不容辞转喻的认知图示

在图6中,五条竖线分别表示象征单位“谊不容辞”与“义不容辞”以及二者的语素“谊”、“义”与“不容辞”中语义单位与语音单位的联结。下方的虚线箭头表示象征单位“谊不容辞”与“义不容辞”的语音单位相同,以及前者向后者的映射。中间的虚线箭头表示语素“谊”与“义”的语音单位相同,处在同一语音域中,以及前者向后者的映射;该语音域是指所有与语音[yì]相同或相近的语音的集合。上方的右向箭头表示象征单位“谊不容辞”对“义不容辞”的激活,二者构成转喻关系。中间的空心向上箭头表示,“谊不容辞”与“义不容辞”的语音单位之间的映射关系引发了前者对后者的激活。整个映射或者激活过程发生在语境(T先生、关系、书局、写文章、刊登……)之中。

(二)语音仿拟转喻的生成与理解

图6为描写语音仿词“谊不容辞”理解过程的简要图示,而具体的生成与理解过程可以通过引入转喻框架进行统一阐释。该语音仿词的生成过程可用转喻框架予以解释,具体如图7所示:

图7 语音仿词“谊不容辞”的生成图示

如图7所示,“谊不容辞”的生成过程可分析如下:首先,仿拟者受到语境刺激,在头脑中形成意向始源概念:“因为与T先生的友谊而不允许作者推辞写序的要求”,但还没有明确的词语对其进行表征。始源概念中包含若干主要概念——“友谊”“不”“允许”“推辞”,其中,关键概念“友谊”作为关键象征单位“[yì/谊]”的语义单位“[谊]”,激活其语音单位“[yì]”。再根据仿拟者的个人百科知识,包括关键象征单位在内的几个主要概念,通过整合的方式,激活本体形式“义不容辞”。形式包括结构和语音,分别存在于结构域矩阵SDM和语音域矩阵PDM,二者共同构成了本体形式所在的形式域矩阵DM1。同时,本体形式中也有一个关键象征单位“[yì/义]”,其语音继承了始源概念中的关键单位“[yì/谊]”。本体形式“yì——义不容辞”通过符号转喻(M3)激活本体概念“因道义不允许推辞”,本体概念与本体形式构成本体构式“[义不容辞/因道义不允许推辞]”。然后,作为概念域矩阵DM2中的一个次域,本体概念通过“部分代整体”转喻(M1)激活该域矩阵中的主域,即矩阵域,其概念为图式概念“因×不允许推辞”。另一方面,本体形式通过“部分代整体”转喻(M1)激活该结构域矩阵的主域——矩阵域,亦即抽象形式“×不容辞”,该抽象形式与图式概念构成图式构式“[×不容辞/因×不允许推辞]”。与此同时,作为语音域矩阵的一个次域,本体中的关键象征单位“[yì/义]”的语音形式,通过“部分代整体”转喻(M1)激活该域矩阵中的主域,即矩阵域;其语音形式表征为抽象单位“[yi/×]”,表示语音为“[yi]”的象征单位的集合,其中的图式语音单位“[yi]”表示和语音“[yì]”相同(音素和声调均相同)的语音单位集合。根据始源概念,图式概念“因×不允许推辞”作为概念矩阵域,通过“整体代部分”转喻(M2)激活其次域,即仿体概念“因友谊不允许推辞”,也即始源概念中的主要概念的集合。最后,结合关键象征单位,通过“整体代部分”转喻(M2)或域减缩的方式,抽象单位“[yi—×]”激活另一语音域的象征单位“[yì/谊]”;同时,经仿体概念“因友谊不允许推辞”中关键概念“友谊”所激活的形式,即关键语素“谊”与抽象形式“×不容辞”的整合,以及通过“整体代部分”转喻(M2)或域减缩的方式,得到仿体形式“谊不容辞”。仿体形式与仿体概念构成仿体构式“[谊不容辞/因友谊不允许推辞]”。仿体形式在与语境结合后,可以通过符号转喻(M3)随时反向激活始源概念。

语音仿词“谊不容辞”的理解过程也能用转喻框架予以解释,具体如图8所示:

图8 语音仿词“谊不容辞”的理解图示

如图8所示,仿拟听/读者在接收到仿词“谊不容辞”后,首先会自动检索自身头脑中包含成语知识在内的百科知识,识别出该仿体的关键语素——“谊”及其语音——“[yì]”,并且该语素形式通过符号转喻(M3)能够激活关键概念——“友谊”。我们将仿体所在的形式域矩阵DM1分为两个分域矩阵,即结构域矩阵SDM和语音域矩阵PDM。作为结构域矩阵和语音域矩阵的次域,仿体结构“谊不容辞”和关键语素的语音单位“[yì—谊]”,通过“部分代整体”转喻(M1)并结合百科知识,分别激活结构域矩阵和语音域矩阵中的主域,即抽象形式“×不容辞”和抽象语音单位“[yi—×]”;前者的图式结构表示关键语素空缺的抽象成语结构,后者的图式语音单位“[yi—×]”表示和语音“[yì]”相同(音素和声调均相同)的语音单位集合。然后,再次根据成语知识,将抽象形式“×不容辞”和抽象语音单位“[yi—×]”分别在各自域矩阵,通过“整体代部分”转喻(M2)激活另一次域,即作为本体形式的成语“义不容辞”以及具体语音单位“[yì—义]”。此时,听/读者通常會将本体形式以“形式代概念”的符号转喻(M3)激活本体概念“因道义不允许推辞”。接着,作为所在概念域矩阵DM2中的一个次域,本体概念将通过“部分代整体”转喻(M1)激活该域矩阵中的主域,即矩阵域,其意义为图式概念“因×不允许推辞”。在结合仿体形式中的关键语素及其概念后,该图式概念通过“整体代部分”转喻(M2)并以整合的方式,激活概念域矩阵中的另一次域,即仿体概念“因友谊不允许推辞”。最后,结合语境,由仿体概念扩展至目标概念“因为与T先生的友谊不允许自己推辞写序”。至此,仿拟听/读者完成了获知仿体形式“谊不容辞”意义的过程。

综上所述,国内学者李弘较早引介了由匈牙利语言学家Fónagy提出的语音隐喻这一现象,但其定义不仅可指概念隐喻,还可以表示概念转喻,并且无法解释“语音”二字。同时,李弘在对“语音隐喻”进行阐述时,其喻体和本体所在两域之间的映射缺乏理据。因此,我们将这类语言现象视为语音转喻,即在特定语境中一个词语利用谐音转指另一个词语。本文分析了同音异义词和语音仿拟这两种语音转喻。前者是指一个词语喻指与其语音相同或相近的另一个词语;后者是指一个词语通过套用另一词语部分或全部语素的语音而使其激活,该类语音转喻的生成与理解机制可以通过转喻框架进行统一阐释。当然,语音转喻可能还有其他类型,我们在今后研究中将会作进一步探讨。

参考文献:

[1]Fónagy,I.Why Iconicity?[A].In Nänny,M. & Fischer,O.(eds.).Form miming meaning:Iconicity in language and literature[C].Amsterdam:John Benjamins,1999.

[2]李弘.语音隐喻初探[J].四川外语学院学报,2005,(3).

[3]Panther,K.-U.The Role of Conceptual Metonymy in Meaning Construction[A].In Ruiz de Mendoza Ibáñez,F.J. & Peña Cervel,S.M.(eds.).Cognitive Linguistics:Internal Dynamics and Interdisciplinary Interaction[C].Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2005.

[4]Panther,K.-U. & Thornburg,L.L.Introduction:On the nature of conceptual metonymy[A].In Panther,K.-U. & Thornburg,L.L.(eds.).Metonymy and Pragmatic Inferencing[C].Amsterdam & Philadelphia:John Benjamins,2003.

[5]Panther,K.-U. & Thornburg,L.L.Metonymy and the way we speak[A].In Réka Benczes & Szilvia Csábi(eds.).The Metophors of Sixty:Papers Presented on the Occasion of the 60th Birthday of Zoltán Kövecses[C].Budapest:Eötvös Loránd University,2006.

[6]Radden,G. & Kövecses,Z.Towards a Theory of Metonymy[A].In Panther,K.-U. & Radden,G.(eds.).Metonymy in Language and Thought[C].Amsterdam & Philadelphia:John Benjamins,1999.

[7]Lakoff,G. & Turner,M.More than Cool Reason:A Field Guide to Poetic Metaphor[M].Chicago:The University of Chicago Press,1989.